Петрофизическая модель нефтяных месторождений Соликамской депрессии и рациональный комплекс их разведки

Автор: Губина А.И., Тарунина О.Л.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 (13), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена петрофизическая модель рифогенного Озёрного месторождения нефти путём фациально-циклического и структурного анализа карбонатных отложений по диаграммам ГИС с привлечением результатов изучения керна и построения корреляционных разрезов турне-фаменских и башкирских коллекторов. Описаны кондиционные структурные карты по кровле главных коллекторов, а также карты толщин этих коллекторов относительно барьерного палеорифа, структуру которого они унаследовали. Для уверенной эксплуатации коллекторов рекомендуется гравиметрическая детализация кровли барьерного палеорифа и зарифовых фаций.

Месторождения нефти, палеориф, структурные карты коллекторов, пористость

Короткий адрес: https://sciup.org/147200793

IDR: 147200793 | УДК: 550.83

Текст научной статьи Петрофизическая модель нефтяных месторождений Соликамской депрессии и рациональный комплекс их разведки

В практике геофизических исследований недр земной коры широко используется понятие физико-геологической модели (ФГМ) [1]. Модель помогает не только в рациональном проектировании разведочных съёмок, но и в более уверенной интерпретации геофизических полей и в конечном счёте способствует экономичной эксплуатации месторождений. Основой ФГМ является петрофизическая модель, а ещё точнее, структурновещественный комплекс (СВК) – реальный объект геофизического изучения [1].

Помня об этой конкретике, опишем петрофизическую модель одного из месторождений углеводородов (УВ) Соликамской депрессии, спецификой которых является рифогенное происхождение. Эти месторождения, связанные с палеорифами на глубинах 2,0-3,5 км, интенсивно эксплуатируются в Пермском крае в течение последних 30 лет.

Рассмотрим петрофизическую модель Озёрного поднятия, закартированного в 1982 г., а введённого в эксплуатацию лишь в 2000 г. Но прежде следует восстановить понятия о рифовых и зарифо-вых фациях, введённые Дж. Уилсоном (1980), Т.С. Изотовой с соавторами (1993). Согласно этим работам рифогенный разрез подразделяют на девять фациальных поясов, выделяют ядро рифа, часто называемое барьерным, и включают его в собственно рифовый пояс. Ядро рифа, как правило, самое высокое и мощное органогенное сооружение, приурочено к передовому склону карбонатной палеоплатформы, на которой в сто-

рону палеоберега выделяют более мелководные и менее богатые «зарифовые» коллекторы, составляющие вкупе с ядром палеорифа «основные мировые запасы нефти и газа» [5]. Четыре выделяемые «зарифовые» фации или пояса, расположенные вблизи основного ядра – барьерного рифа – имеют следующие названия: пояс волновых песков края платформы, морской платформенный пояс, пояс ограниченной циркуляции мелководных бассейнов и лагун и платформенный эвапоритовый пояс. Эти пояса подробно описаны в монографии [5] и хорошо согласуются с фациями, описываемыми для Озёрного месторождения в работе [2].

Знание специфики «зарифовых» фаций и подробное изучение их для конкретных структур позволили понять, что не все месторождения Соликамской депрессии эксплуатируют собственно рифовые или главные ловушки, при этом морфология и фациальная характеристика разрабатываемых коллекторов весьма разнообразны. По данным сейсморазведки чаще все- го разбуриваются не главные, а второстепенные, малоамплитудные ловушки УВ, расположенные в «зарифовых» фациях палеоплатформ. Так, на рис. 1,в показаны некоторые из первых скважин на Озерном месторождении, заложенных на основании сейсмических «структур», а именно скважины № 35-50, которые последовательно соединены линиями. Расположение этих скважин, «попадавших мимо цели», и расстояния между ними свидетельствуют о разведке методом «дикой кошки». Главный объект месторождения – барьерный риф (или ядро рифа) найден, по сути, методом бурения.

Напомним, что ещё в 1970-е гг. прошлого столетия на территории Соликамской депрессии была протрассирована по гравиметрическим данным (Шихов, 1976) Камско-Кинельская система прогибов (ККСП), в которой развиты нижне- и среднедевонские рифы. Вершины палеорифов с облекающими их породами верхнего девона, нижнего и среднего карбона, как выяснено впоследствии [2–4], являют-

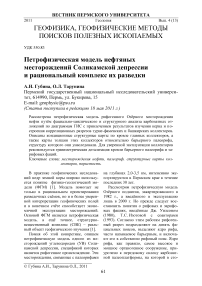

Рис. 1. Карты эффективных нефтенасыщенных толщин пластов Бш (а) и Т-Фм (б) и охвата трещиноватостью и кавернозностью пластов Бш (в) и Т-Фм (г) Озёрного месторождения

ся определяющими факторами месторождений и продуктивности коллекторов. Поэтому целесообразно увязывать продуктивные горизонты со структурным планом барьерного палеорифа, высокое гипсометрическое положение которого обусловливает специфику накопления терри-генно-карбонатных отложений над ним. Тогда понятие «сводовая часть поднятия» следует отождествить с «куполом барьерного рифа».

В результате разработки Озёрного месторождения установлено, что промышленно нефтеносными являются карбонатные отложения турне-фаменского и башкирского ярусов. Исследования 2007 г. [2] с привлечением всех добывающих скважин (100 скважин на Бш, 64 скважины – на Т-Фм) и с тщательным учётом результатов наклонометрии, точность которой составляет ± 0,5°, позволили построить кондиционные структурные карты по кровле коллекторов, а также карты толщин этих коллекторов (рис. 1). В итоге выяснено, что «наибольшие нефтенасыщенные толщины башкирских коллекторов в основном порового типа приурочены к сводовой части поднятия (рис. 1, а), а зоны наибольшей трещиноватости и ка-вернозности (рис. 1, в) оконтуривают поднятие, т.е. приурочены к бортовым частям его» [2, c. 202]. Эти карты весьма информативны: на рис. 1,а в увеличении толщины нефтенасыщенных башкирских коллекторов отразились 4 вершины фран-ского барьерного рифа; на рис. 1,б над этими четырьмя вершинами барьерного рифа наблюдаем уменьшение толщин турне-фаменских коллекторов.

Таким образом, палеориф франского яруса среднего девона в процессе постседиментации был перекрыт в турне-фамен-ское время терригенно-карбонатными породами в межкупольных пространствах (и на склонах рифа), а его купольная часть – терригенно-карбонатными породами башкирского яруса в более позднее время. Впоследствии под влиянием горного давления облекающие барьерный риф породы (главным образом глины и глинистые известняки) сильно уплотнились, не менее чем в 1,4 раза от первоначальной их мощности, а вышележащие плотные известняки растрескались, приобретя форму обле-кания крутых склонов палеорифа. Эта модель объясняет генезис трещинных карбонатных коллекторов облекания. Кроме того, структурная карта кровли башкирских отложений (рис. 1,а) свидетельствует о четырёх купольных возвышениях вопреки однокупольной первоначальной модели месторождения. При этом размеры этих четырёх наиболее продуктивных башкирских толщин весьма невелики по площади (0,5х1,0 км, а чаще 0,38х0,38 км либо 0,5х0,25 км), поэтому следует предположить, что и купола барьерного рифа по площади имеют малые размеры. Картирование таких малых куполов – вершин барьерного рифа с крутыми склонами – подвластно детальной гравиразведке, что наглядно раскрыто в работах [7, 8].

По кровле турне-фаменских карбонатов (Т-Фм) структура (рис. 1,б) представляет собой уплощённый купол размерами 6,3х5,7 км, амплитудой 130 м, углы падения склонов достигают 10°. Морфология поверхности барьерного рифа отразилась и в палеоструктурном плане толщин тур-не-фаменских карбонатов. Выделяются также 3–4 купола, разобщённых неглубокими седловинами. Лучшими ФЕС обладают локальные депрессии как зоны повышенной дезинтеграции пород [2]. Трещиноватость наиболее интенсивно развита на склонах куполов барьерного рифа и в приливно-отливном канале (рис. 1,г). Карта нефтенасыщенных толщин, совмещённая со структурной картой поверхности турне-фаменской толщи, приведённая на рис. 1,в, ярко свидетельствует о том, что минимальные нефтенасыщенные толщины турне-фаменских коллекторов соответствуют зоне рифового гребня, максимальные – сосредоточены большей частью в депрессионных зонах или во внутренних склонах рифового обрамления. Улучшенными ФЕС обладают и внешние склоны барьерного рифа.

Для изучения сложной морфологии нефтяных коллекторов осуществлялся тщательный фациально-циклический анализ отложений [2] по большому комплексу каротажных диаграмм с привлечением результатов изучения керна, данных геологотехнологических исследований и построения корреляционных разрезов турне-фаменских и башкирских отложений; методика такого анализа подробно изложена со многими примерами в монографии [2].

Изучение цикличности карбонатных отложений по диаграммам ГИС путём выделения плотных и разуплотнённых интервалов, приуроченных к региональным или локальным перерывам осадконакопления, оказалось, по признанию автора метода А.И. Губиной, наиболее рациональным способом исследования карбонатных коллекторов. Типичным признаком внутриформационных перерывов или близкого подхода дна бассейна к нулевой отметке палеоморя является наличие в разрезах брекчий, конгломератов, глин, известково-раковинных песчаников, сульфатизации. Развитие коллекторов при перерывах осадконакопления представляет явление, широко распространённое в карбонатных отложениях нефтяных провинций мира. Это обусловлено не только перерывом осадконакопления в условиях мелководного моря с богатой фауной и высокой первичной пористостью, но и палеокарстом этих осадков, увеличивающим начальную пористость.

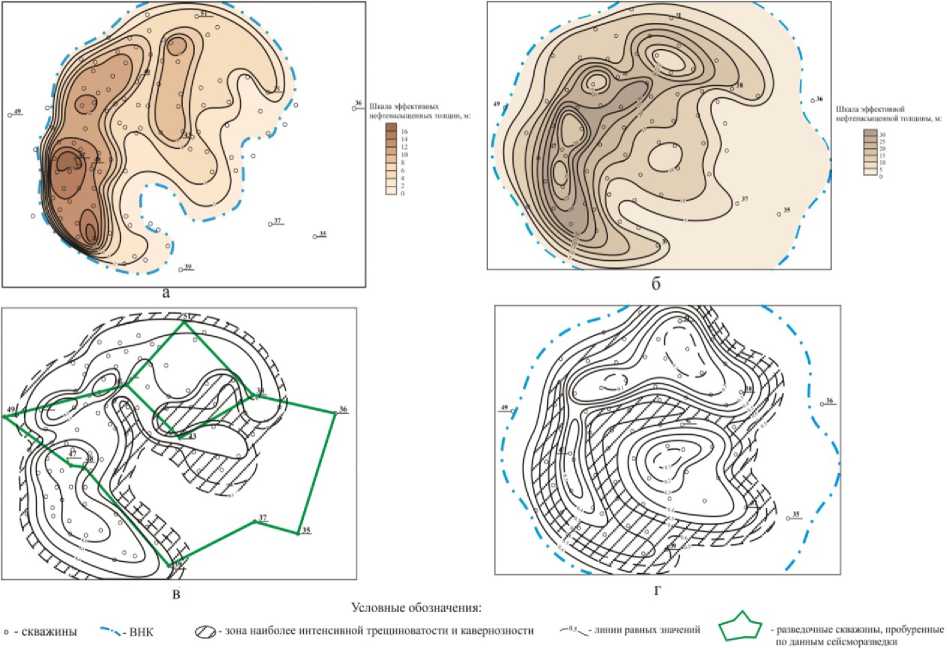

Башкирская залежь (рис. 2) имеет трёхчленное строение (пласты Бш1, Бш2, Бш3), что обусловлено чередованием карбонатных и карбонатно-глинистых пластов с толщинами 1,5-5,0 м. Циклиты башкирского яруса имеют ярко выраженное асимметричное строение. Трансгрессивная пачка характеризуется низкими значениями пористости и проницаемости (высокими сопротивлениями, НГК™П, ГКтах), имеет небольшую мощность и значительно уступает по толщине регрессивной, к которой приурочены проницаемые зоны коллекторов. Анализ нефтенасыщенных толщин и характера распреде- ления коллекторов башкирского яруса по месторождению привёл к выводу, что наибольшие нефтенасыщенные толщины приурочены к сводовой части барьерного палеорифа, а зоны наиболее интенсивной трещиноватости и кавернозности оконту-ривают его.

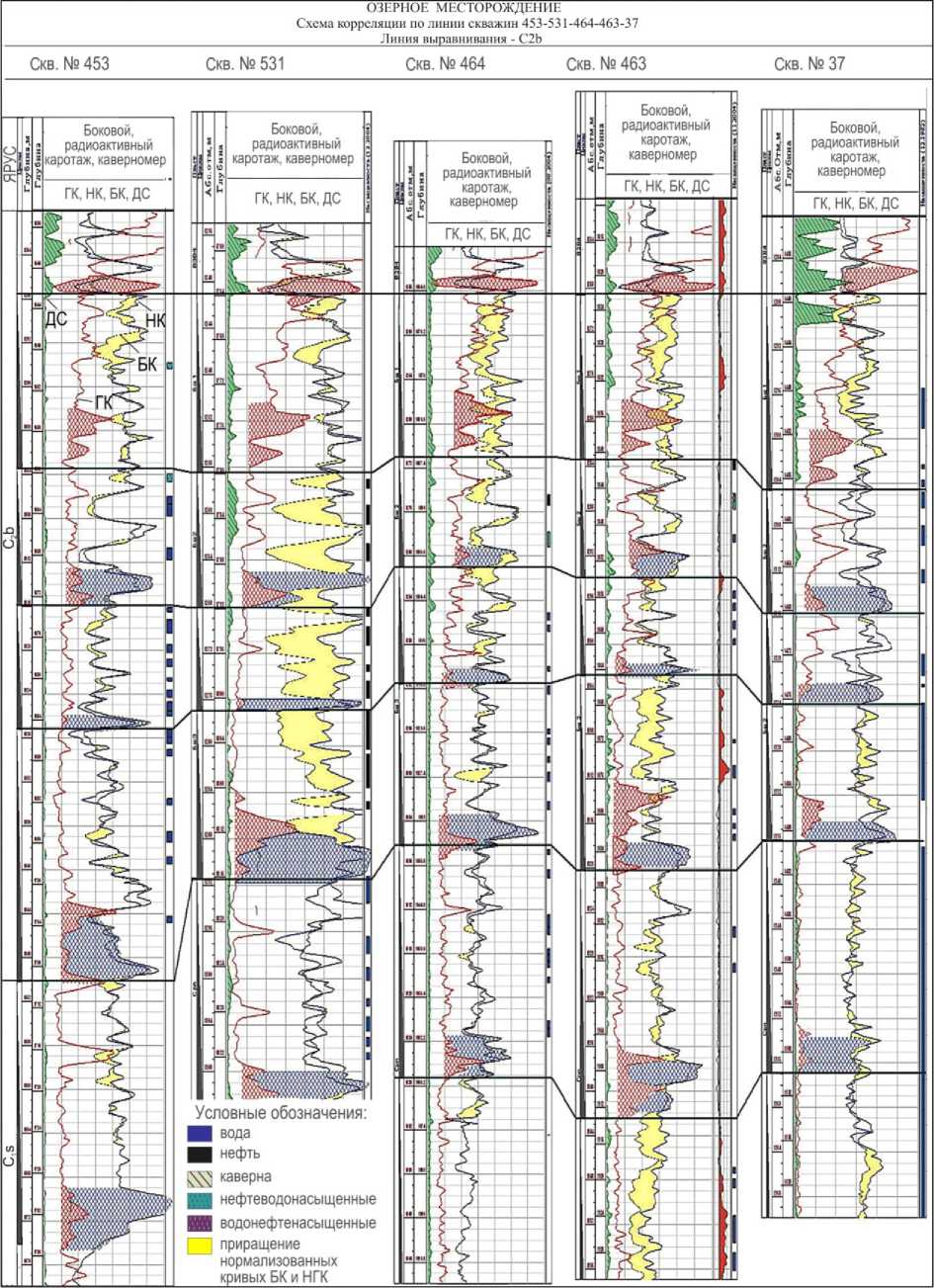

Турне-фаменский резервуар (залежь), судя по корреляционной схеме (рис. 3), имеет сложное литофациальное строение, характеризующееся слоистым циклическим распределением зон разноёмких коллекторов. В результате детальной корреляции по диаграммам ГИС в разрезах фаменского возраста выделено четыре цикла трансгрессивно-регрессивного характера. При этом их регрессивная часть значительно редуцирована, что, возможно, обусловлено наличием внут-риформационных перерывов осадконакопления, трансгрессивная - представлена плотными известняками, обогащёнными глинами.

Таким образом, благодаря тщательному и глубокому изучению хорошо разбуренного Озёрного месторождения [2] удалось сформировать его обобщённую петрофизическую, а ещё конкретнее - структурновещественную модель, на основании которой видим, где следует вскрывать башкирские, а где турне-фаменские коллекторы по отношению к плановому положению купола франского барьерного рифа. А именно, максимальные толщины башкирских коллекторов следует «искать» над куполами франского барьерного рифа, а на склонах этих куполов и самого барьерного рифа - добывать нефть из турне-фаменских коллекторов.

Подводя итог, следует сказать, что для правильной ориентировки добывающих скважин с меньшими затратами на бурение нужно знать плановое положение барьерного рифа, морфологию его кровли, размеры и амплитуды его вершин, а также возможных более мелких краевых зарифовых поясов. Для этого предлагается уточнять эксплуатационный объект по результатам профильной детальной гравиразведки, которая при количествен-

Рис. 2. Корреляционная схема и фациальная цикличность башкирских отложений (скв. 453, 531, 464, 463, 37, Озёрное месторождение)

Рис. 3. Корреляционная схема и фациальная 38, 35, Озёрное месторождение)

ной интерпретации её результатов позволяет надёжно определять плановое положение барьерных рифов, картировать их сложные гребневые вершины, а также местоположения и амплитуды малых «зарифовых» коллекторов. Теоретическое и практическое обоснование таких решений дано в монографии [7] и учебном пособии [8], где приведены примеры комплексного картирования рифогенных разрезов по результатам сейсморазведки и гравиразведки.

Хочется обратить внимание исследователей на учебное пособие [6], в котором при геолого-промысловой характеристике рифов и коллекторов рассматриваются четыре группы ловушек, связанных с рифогенными комплексами. Четвёртая группа ловушек [6, c.60, рис. 19], названная «ловушки в покрывающих отложениях», напоминает структурновещественную модель Озёрного месторождения.

Но, к сожалению, обобщённая модель Озёрного месторождения не может быть в полной мере распространена на другие рифогенные комплексы, которые характеризуются большим разнообразием турне-фаменских коллекторов в Соликамской