Петрогенетическое значение ZrO 2/HfO 2-отношения в акцессорном цирконе гранитов Приполярного Урала

Автор: Денисова Ю.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (242), 2015 года.

Бесплатный доступ

Одним из важнейших индикаторных отношений для циркона является ZrO 2/HfO 2 отношение, величина которого зависит не только от времени формирования породы, но так же и от особенностей петрографического состава материнской породы. В работе изучены ZrO 2/HfO 2 отношения для разных морфотипов акцессорного циркона из гранитов Приполярного Урала (Бадьяюский, Яротский, Кожимский и Николайшорский массивы). Составлены и проанализированы гистограммы распределения величин ZrO 2/HfO 2 отношений с помощью статистических методов. На основе цирконий-гафниевого отношения в разных морфотипах циркона высказано предположение об условиях формирования гранитных массивов.

Акцессорный циркон, гранитоид, бадьяюский массив, яротский массив, кожимский массив, николайшорский массив, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149128646

IDR: 149128646

Текст научной статьи Петрогенетическое значение ZrO 2/HfO 2-отношения в акцессорном цирконе гранитов Приполярного Урала

Геохимические особенности циркона, являющегося одним из распространенных акцессорных минералов магматических пород, отражают физико-химические особенности среды минералообразования, что дает возможность получить дополнительную информацию о природе и условиях формирования породы. Состав элементов-примесей минерала разнообразен, при этом значительная часть суммарного весового содержания примесей приходится на долю гафния, что позволяет использовать Hf 4+ в качестве одного из основных индикаторных элементов. Отличительной особенностью поведения гафния является его постепенное накопление относительно Zr4+ в процессе формирования породы [5]. Это объясняется большей устойчи

востью гафния при изменении режима системы (давления, температуры, щелочности) по сравнению с цирконием, который, обладая относительно большей величиной потенциала ионизации, легче вступает в реакции и проявляет большую миграционную способность в процессе магматической дифференциации. Также необходимо отметить, что величина данного соотношения зависит и от особенностей петрографического состава материнской породы. Так, например, для цирконов из гранитов величина ZrO2/HfO2-отношения составляет 35—40, из габбро — US-135 ит. д. [1].

В данной работе впервые были получены данные о содержаниях циркония, гафния, изучены величины ZrO2/HfO2-отношений по каж

дому выявленному морфогенетическому типу акцессорного циркона из гранитных массивов Приполярного Урала (Бадьяюского, Яротского, Кожимского, Николайшорского). Типохимические и типомор-фические особенности минерала этих массивов были рассмотрены ранее [2, 3]. Также необходимо отметить, что М. В. Фишманом, Н. П. Юшкиным, Б. А. Голдиным и Е. П. Калининым уже проводились определения цирконий-гафниевых отношений для акцессорного циркона из гранитов рассматриваемых массивов. Согласно выводам упомянутых исследователей, ZrO2/HfO2-отношения в цирконах из различных массивов подобны и в среднем составляют 32 при диапазоне от 27 до 3S [7].

Морфологические особенности цирконов

Акцессорные цирконы в гранитах Приполярного Урала представлены следующими морфологическими типами.

Первый тип — бесцветный прозрачный короткопризматический циркон. Габитус кристаллов обусловлен развитием призмы (110) и дипирамиды (111). Размер кристаллов 0.05—0.25 мм. Коэффициент удлинения 0.6—1.2. Поверхность граней гладкая, блестящая. Внутреннее строение зерен характеризуется наличием 2—3 зон. Содержание цирконов первого типа оставляет 60—70 % (85— 95 % для Кожимского массива) от общего объема этого минерала в породе.

Темно-коричневый короткопризматический прозрачный циркон выделен во второй тип . Развиты грани (100), (110), присутствует (111) дипирамида. Размер таких кристаллов 0.1—0.25 мм. Коэффициент удлинения 0.8—1.3. Внутреннее строение, как правило, малозональное. Поверхность кристаллов гладкая, блестящая. Содержание цирконов второго типа в среднем 10—20 (25) % (1—5 % для Кожимского массива) от общего объема минерала в породе.

Третий тип составляют бесцветные прозрачные цирконы длинно -призматического габитуса. Размер кристаллов 0.5—0.9 мм, коэффициент удлинения 1.5—4.0 (3.0—7.0 для цирконов Николайшорского массива). Габитус кристалла обусловлен развитием граней (100), (110). Внутреннее строение отдельных кристаллов малозональное. Содержание циркона данного морфологического типа 10—15 % (1—5 % для Кожимского массива) от общего состава содержания минерала в породе.

Четвертый тип циркона встречается только в гранитах Бадьяюского массива. Это темно-коричневый циркон длиннопризматического габитуса размером 0.6—0.8 мм с коэффициентом удлинения 2.0—3.5. Поверхность гладкая, блестящая. Габитус кристалла обусловлен развитием граней (100), (110). Зерна циркона преимущественно малозональные. Содержание циркона данного морфологического типа 1—5 % от общего состава содержания минерала.

Пятый тип характерен только для гранитоидов Николайшорского массива и представлен светло-желтыми матовыми окатанными цирконами. Размер кристаллов 0.25—

0.5 мм. Коэффициент удлинения 0.7—1.2. Поверхность шероховатая. Внутреннее строение отдельных кристаллов зональное. В отдельных зернах можно встретить включения кварца. Содержание цирконов этого типа составляет 5—10 % от общего объема данного минерала в породе.

Цирконий-гафниевое отношение в цирконах гранитов

Граниты, из которых были выделены и проанализированы цирконы, принадлежат массивам, занимающим разную геологическую позицию и отличающимся своими морфологическими особенностями.

Бадъяюский гранитоидный массив протягивается на 10 км вдоль западного склона Народоитьинского кряжа, пересекая долины рек Малая и Большая Бадьяю в их верховьях, затем далее на юг до р. Селемью. Ширина массива в среднем составляет 700 м. Считается, что этот массив является непосредственным продолжением расположенного северней Лемвинского гранитного массива. Вмещающими массив являются ме-татерригенные отложения мороин-ской свиты верхнего рифея.

Т а б л и ц а 1

Содержания ZrO2, HfO2 и их отношение в цирконах Бадьяюского массива

Table 1

Contents of ZrO2, HfO2 and their relations in zircons of the Badjaju massif

|

№ анализа |

Морфолоãичесêий тип |

|||||||||||

|

I |

II |

III |

IV |

|||||||||

|

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

|

|

1 |

64.55 |

1.56 |

41.38 |

64.75 |

1.32 |

49.05 |

65.02 |

1.52 |

42.78 |

65.29 |

1.26 |

51.88 |

|

2 |

64.59 |

1.52 |

42.51 |

64.81 |

1.39 |

46.63 |

65.62 |

1.41 |

46.54 |

64.25 |

1.28 |

50.12 |

|

3 |

64.51 |

1.56 |

41.35 |

64.78 |

1.31 |

49.45 |

65.03 |

1.52 |

42.78 |

65.82 |

1.38 |

47.70 |

|

4 |

64.12 |

1.29 |

49.71 |

64.45 |

1.22 |

52.93 |

64.07 |

1.32 |

48.54 |

63.54 |

1.28 |

49.60 |

|

5 |

65.38 |

1.56 |

41.91 |

64.5 |

1.38 |

46.74 |

65.24 |

1.33 |

49.05 |

64.46 |

1.16 |

55.57 |

|

6 |

65.23 |

1.56 |

41.81 |

64.63 |

1.13 |

56.98 |

64.67 |

1.37 |

47.20 |

64.29 |

1.29 |

50.02 |

|

7 |

64.58 |

1.75 |

36.90 |

65.4 |

1.21 |

54.17 |

64.75 |

1.45 |

44.77 |

64.8 |

1.34 |

48.20 |

|

8 |

64.45 |

1.64 |

39.30 |

65.36 |

1.11 |

58.88 |

65.02 |

1.69 |

38.58 |

64.52 |

1.58 |

40.84 |

|

9 |

64.89 |

1.45 |

44.75 |

65.21 |

1.18 |

55.26 |

64.47 |

1.25 |

51.56 |

64.12 |

1.43 |

44.84 |

|

10 |

64.68 |

1.78 |

36.34 |

65.18 |

1.19 |

54.77 |

65.03 |

1.19 |

54.66 |

64.02 |

1.39 |

46.03 |

|

11 |

64.23 |

1.51 |

42.62 |

64.7 |

1.15 |

56.26 |

65.02 |

1.22 |

53.30 |

64.55 |

1.23 |

52.48 |

|

12 |

64.25 |

1.34 |

47.87 |

64.12 |

1.08 |

59.37 |

65.23 |

1.28 |

51.03 |

64.33 |

1.19 |

54.06 |

|

13 |

65.02 |

1.50 |

43.31 |

64.68 |

1.12 |

57.75 |

64.75 |

1.61 |

40.22 |

64.87 |

1.32 |

49.14 |

|

14 |

64.47 |

1.54 |

41.86 |

65.08 |

1.16 |

56.10 |

64.78 |

1.32 |

49.08 |

65.88 |

1.17 |

56.18 |

|

15 |

64.04 |

1.49 |

42.93 |

65.75 |

1.16 |

56.68 |

65.02 |

1.35 |

48.16 |

65.98 |

1.25 |

52.88 |

|

16 |

64.22 |

1.68 |

38.23 |

65.08 |

1.12 |

58.11 |

66.02 |

1.32 |

50.12 |

64.71 |

1.52 |

42.52 |

|

17 |

64.25 |

1.56 |

41.19 |

64.89 |

1.28 |

50.6 |

65.15 |

1.33 |

49.01 |

65.78 |

1.25 |

52.62 |

|

18 |

65.03 |

1.26 |

51.61 |

64.56 |

1.42 |

45.46 |

65.74 |

1.40 |

46.88 |

64.98 |

1.28 |

50.77 |

|

19 |

65.02 |

1.89 |

34.40 |

64.58 |

1.33 |

48.56 |

65.13 |

1.42 |

45.87 |

65.59 |

1.27 |

51.56 |

|

20 |

65.02 |

1.72 |

37.80 |

65.44 |

1.16 |

56.20 |

65.25 |

1.33 |

49.12 |

64.11 |

1.22 |

52.55 |

|

Ср. |

- |

- |

41.89 |

- |

- |

53.50 |

- |

- |

47.46 |

- |

- |

49.98 |

|

σ |

- |

- |

4.20 |

- |

- |

4.35 |

- |

- |

4.00 |

- |

- |

3.95 |

|

V, % |

- |

- |

10.03 |

- |

- |

8.13 |

- |

- |

8.44 |

- |

- |

7.90 |

Примечание. Место отбора пробы: в истоках р. Бадьяю, на левом берегу ручья, в 300 м выше левого притока (серые граниты). Микрозондовый анализ выполнен в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (Vega3 Tescan, аналитик С. С. Шевчук).

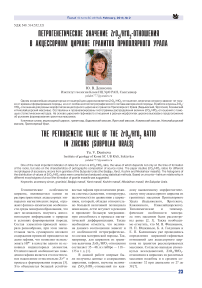

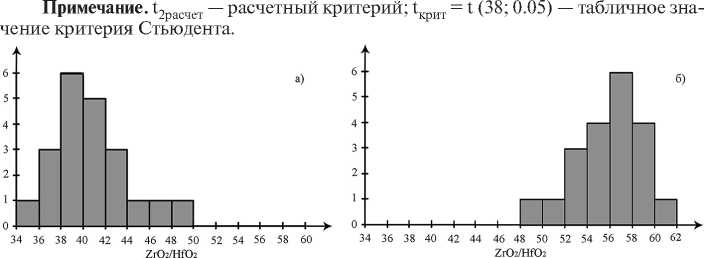

Акцессорный циркон Бадьяюского гранитного массива представлен четырьмя морфологическими типами, для каждого из которых с помощью микрозондового анализа были получены содержания ZrO2, и HfO2, определены ZrO2/HfO2-отношения (табл. 1) и составлены гистограммы их распределения (рис. 1).

При использовании различных статистических методов применительно к изучаемым выборкам необходимо проверить согласованность распределения эмпирических данных с нормальным законом с помощью критерия согласия Пирсона (табл. 2) [6].

Для всех морфотипов выполняется неравенство Х 2расчет < Х 2 крит , что позволяет сделать вывод о нормальном распределении исходных данных.

Для цирконов I типа ZrO2/HfO2-отношения приходятся на интервал 34—52 с двумя пиками (36—38 и 40—42) (рис. 1, а). Граничные содержания ZrO2/HfO2-отношений для цирконов II типа составляют от 44 до 60 с двумя резкими повышениями на интервалах 46—50 и 56—58 (рис. 1, б). Графики, показывающие частоту встречаемости ZrO2/HfO2-отношений для III и IV морфотипов, имеют мономодальный характер (III тип — интервал 38—56 с пиком на 48—50; IV тип — интервал 40—58 с пиком на 50—52) (рис. 1, в, г).

При стабильных условиях формирования породы происходит постепенное накопление гафния, следствием чего является уменьшение величины ZrO2/HfO2-отношения от ранних фаз гранитоидных комплексов к более поздним [5]. Таким образом, первым кристаллизовался циркон II типа (наибольшая средняя величина ZrO 2 / HfO2-соотношения — 53.50), а на завершающей стадии формирования породы — циркон I типа (наименьшая средняя величина ZrO2/HfO2-соотношения — 41.89) (табл. 1).

Визуально выявленную бимодальность гистограмм для I и II мор-фотипов проверим с помощью метода Голдина (табл. 3) [7]. Выдвинем гипотезу о мономодальности этих распределений.

Для I морфотипа (1 р аС че Т > 1 кр ИТ), в отличие от II типа акцессорного циркона, нулевая гипотеза о мономодальности распределения не подтвердилась.

Гистограммы распределения величины ZrO2/HfO2 для I, III, IV мор-

ZrO2/HfO2

Рис. 1. Частота встречаемости ZrO 2 / HfO 2 -соотношений в цирконах Бадь-яюского массива: а) I морфотип; б) II морфотип; в) III морфотип; г) IV морфотип; д) суммарное распределение частоты встречаемости

Fig. 1. The incidence of ZrO 2 /HfO 2 -relations in zircons of the Badjaju massif: (a) I morphotype; b) morphotype II; c) morphotype III; d) morphotype IV; f) the cumulative distribution of the incidence

ZrO2/HfO2

T а б л и ц a 2

Проверка гипотезы о нормальном распределении ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Бадьяюского массива

T a b l e 2

Testing of the hypothesis about normal distribution of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Badjaju massif

|

Морфотип |

Êритерий соãласия Пирсона |

||

|

Êоличество интервалов |

χ расчет |

χ êрит |

|

|

I |

9 |

3,667 |

12,6 |

|

II |

8 |

7,083 |

11,1 |

|

III |

9 |

1,583 |

12,6 |

|

IV |

9 |

1,667 |

12,6 |

Примечание. Х 2 расчет — расчетный критерий Пирсона; Х 2 крит — табличное значение критерия Пирсона.

T а б л и ц а 3

Проверка гипотезы о мономодальности распределения ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Бадьяюского массива

T a b l e 3

Testing of the hypothesis about monomodality the distribution of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Badjaju massif

|

Морфотип |

Сóмма всех частот |

Частоты |

t 1расчет |

t êрит |

||

|

первый маêсимóм |

второй маêсимóм |

минимóм |

||||

|

I |

20 |

3 |

6 |

1 |

2.22 |

2.02 |

|

II |

20 |

2 |

6 |

1 |

1.88 |

2.02 |

Примечание. 11расчет — расчетный критерий; t крит (при q = 0.05) — табличное значение критерия Стьюдента.

фотипов являются мономодальны-ми, что позволяет говорить о кристаллизации минерала в тектонически спокойной обстановке. При этом на каждой стадии формирования гранитов с изменением физикохимических условий кристаллизации происходит рост нового морфоти-па циркона в следующей последовательности: морфотип II ^ морфотип IV ^ морфотип III ^ морфотип I.

Наличие нескольких морфологических типов частично подтверждается и гистограммой суммарного распределения ZrO2/HfO2-отношений. В то же время, рассматривая гистограммы для III и IV морфотипов, видим, что средние величины ZrO2/HfO2 близки по своему значению (47.46 для III; 49.98 для IV), а также имеют место перекрывающиеся диапазоны ZrO2/HfO2-отношений, на основании чего можно говорить о целесообразности проверки гипотезы о равенстве средних значений (табл. 4) [6].

Проведенная статистическая проверка гипотезы о равенстве средних с помощью критерия Стьюдента подтверждает отсутствие расхождения в определениях величин ZrO2/ HfO2-отношений цирконов III и IV типов, что позволяет считать эти морфологические типы цирконов разновидностями одного морфотипа акцессорного минерала.

Яротский гранитоидный массив представляет собой узкое пластинообразное крутопадающее тело, которое протягивается в субмеридиональном направлении более чем на 6 км при ширине от 50 до 200 м и располагается к югу от Бадьяюского массива. Как и Бадьяюский массив, он залегает среди отложений моро-инской свиты.

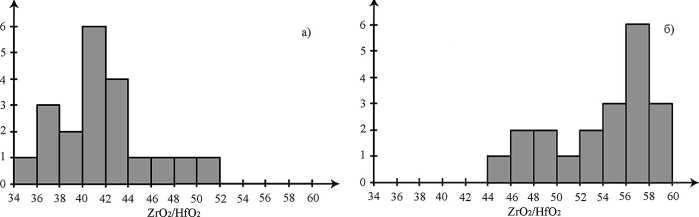

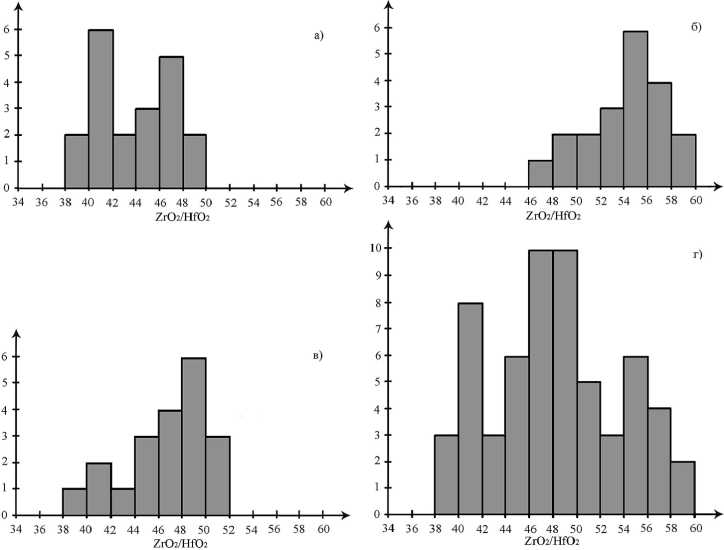

В популяции акцессорного циркона Яротского гранитного массива определяются три морфологических типа. Содержания ZrO2 и HfO2 и соотношения этих элементов представлены в табл. 5, соответствующие гистограммы распределения отношений — на рис. 2.

Все полученные гистограммы характеризуются мономодальностью распределении ZrO2/HfO2-соотношений (рис. 2). Для цирконов I типа ZrO2/HfO2-соотношения приходятся на интервал 34—50 с пиком (38—40) (рис. 2, а). Величины ZrO2/HfO2-соотношений для цирконов II типа распределяются в диапазоне от 48 до 62 с максимумом, 26

Т а б л и ц а 4

Проверка гипотезы о равенстве средних значений ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Бадьяюского массива

Table 4

Testing of the hypothesis about of equality of mean values of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Badjaju massif

|

Морфотип |

Среднее значение ZrO 2 / HfO 2 |

Дисперсия |

Сóмма всех частот |

t2расчет |

têрит |

|

I |

41.89 |

17.64 |

20 |

4.29 |

2.02 |

|

III |

47.46 |

16.00 |

20 |

||

|

III |

47.46 |

16.00 |

20 |

1.96 |

2.02 |

|

IV |

49.98 |

15.60 |

20 |

||

|

IV |

49.98 |

15.60 |

20 |

3.54 |

2.02 |

|

II |

53.50 |

18.92 |

20 |

6 ■■ —— c

, , , , г ТЛ . 1 .

0-1 1 1 1 1 I—I > о-I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—►

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

ZrO2/HfO2 ZrO2/HfO2

Рис. 2. Частота встречаемости ZrO 2 / HЮ 2 -соотношений в цирконах Яротского массива: а) I морфотип; б) II морфотип; в) III морфотип; г) суммарное распределение частоты встречаемости

Fig. 2. The incidence of ZrO 2 /HfO 2 -relations in zircons of the Yarot massif: (a) I morpho-type; b) morphotype II; c) morphotype III; d) morphotype IV; f) the cumulative distribution of the incidence

приходящимся на 48—62 (рис. 2, б). На гистограмме для акцессорного циркона III морфотипа также отмечается только один пик (48—52), расположенный на интервале 44— 60 (рис. 2, в). На основе выявленных особенностей распределения ZrO2/HfO2-отношений можно утверждать, что каждый морфологический тип характеризует отдельный этап гранитообразования, что подтверждается гистограммой суммарного распределения ZrO2/HfO2-отношений (рис. 2, г). Согласно средним величинам индикаторного отношения, циркон II типа кристаллизовался на самом раннем этапе формирования породы (55.81), циркон I типа — на завершающей стадии (40.02).

Кожимский гранитный массив представляет собой серию вытяну тых платообразных изолированных тел с вмещающими породами, расположенных по обоим берегам реки Кожим в бассейнах рек Осею и Понью. Крупнейшее из них площадью более 25 км2 иногда называется собственно Кожимским массивом, причем основная часть данного тела располагается в бассейне реки Кузьпуаю, а его восточная переходит на правый берег Кожима. Граниты залегают среди метаморфизованных пара- и ортосланцев пуйвинской свиты среднего рифея.

Акцессорный циркон Кожим-ского гранитного массива — это преимущественно хорошо ограненные короткопризматические светлые кристаллы, в редких случаях отмечаются зерна других морфотипов. Как и для цирконов вышеописанных массивов, на основе содержаний

T а б л и ц a 5

Содержания ZrO2, HfO2 и их отношение в цирконах Яротского массива Contents of ZrO2, HfO2 and their relations in zircons of the Yarot massif

Table 5

|

№ анализа |

Морфолоãичесêий тип |

||||||||

|

I |

II |

III |

|||||||

|

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

|

|

1 |

64.55 |

1.89 |

34.24 |

65.1 |

1.15 |

56.63 |

65.33 |

1.29 |

50.64 |

|

2 |

64.42 |

1.60 |

40.37 |

64.75 |

1.19 |

54.41 |

65.38 |

1.32 |

49.49 |

|

3 |

64.45 |

1.52 |

42.46 |

65.52 |

1.08 |

60.67 |

65.03 |

1.33 |

48.89 |

|

4 |

64.11 |

1.51 |

42.55 |

64.25 |

1.12 |

57.37 |

65.07 |

1.36 |

47.85 |

|

5 |

64.18 |

1.58 |

40.67 |

65.24 |

1.21 |

53.92 |

65.25 |

1.28 |

51.05 |

|

6 |

64.88 |

1.58 |

41.19 |

64.66 |

1.26 |

51.32 |

65.08 |

1.25 |

51.88 |

|

7 |

64.11 |

1.72 |

37.18 |

64.98 |

1.10 |

58.98 |

65.33 |

1.28 |

51.22 |

|

8 |

64.31 |

1.43 |

44.88 |

64.65 |

1.11 |

58.24 |

65.58 |

1.32 |

49.58 |

|

9 |

64.27 |

1.66 |

38.64 |

65.25 |

1.16 |

56.25 |

65.89 |

1.45 |

45.32 |

|

10 |

63.99 |

1.61 |

39.82 |

65.25 |

1.15 |

56.93 |

64.72 |

1.32 |

49.76 |

|

11 |

64.58 |

1.75 |

36.85 |

65.55 |

1.12 |

58.53 |

65.42 |

1.22 |

53.56 |

|

12 |

64.15 |

1.60 |

39.99 |

64.99 |

1.18 |

55.08 |

65.34 |

1.17 |

55.91 |

|

13 |

64.79 |

1.46 |

44.36 |

64.58 |

1.14 |

56.88 |

65.97 |

1.34 |

49.2 |

|

14 |

64.34 |

1.61 |

39.95 |

64.77 |

1.17 |

55.3 |

64.95 |

1.30 |

49.81 |

|

15 |

64.25 |

1.55 |

41.38 |

64.33 |

1.22 |

52.73 |

65.11 |

1.22 |

53.16 |

|

16 |

64.52 |

1.69 |

38.2 |

65.12 |

1.20 |

54.27 |

64.85 |

1.11 |

58.59 |

|

17 |

64.11 |

1.60 |

40.02 |

66.25 |

1.33 |

49.81 |

66.15 |

1.39 |

47.75 |

|

18 |

64.08 |

1.51 |

42.46 |

65.78 |

1.13 |

58.21 |

66.32 |

1.15 |

57.59 |

|

19 |

63.94 |

1.72 |

37.11 |

63.89 |

1.19 |

53.69 |

65.08 |

1.26 |

51.82 |

|

20 |

63.25 |

1.66 |

38.08 |

65.03 |

1.14 |

57.04 |

66.03 |

1.30 |

50.89 |

|

Ср. |

- |

- |

40.02 |

- |

- |

55.81 |

- |

- |

51.20 |

|

σ |

- |

- |

2.58 |

- |

- |

2.63 |

- |

- |

3.20 |

|

V, % |

- |

- |

6.46 |

- |

- |

4.72 |

- |

- |

6.25 |

Примечание. Место отбора пробы: левобережье р. Малая Ярота, в 350 м от ручья, примерно в 2 км выше устья (серо-зеленый гранит). Микрозондовый анализ выполнен в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (Vega3 Tescan, аналитик С. С. Шевчук)

T а б л и ц а 6

Содержания ZrO2, HfO2 и их отношение в цирконах Кожимского массива

T a b l e 6

Contents of ZrO2, HfO2 and their relations in zircons of the Kozhim massif

|

№ анализа |

Морфолоãичесêий тип |

||||||||

|

I |

II |

III |

|||||||

|

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

|

|

1 |

63.56 |

1.35 |

47.08 |

64.08 |

1.25 |

51.26 |

63.88 |

1.45 |

44.06 |

|

2 |

64.22 |

1.59 |

40.39 |

63.99 |

1.25 |

51.02 |

63.63 |

1.28 |

49.71 |

|

3 |

63.75 |

1.47 |

43.37 |

64.21 |

1.23 |

52.20 |

64.40 |

1.28 |

50.12 |

|

4 |

63.75 |

1.38 |

46.20 |

64.58 |

1.14 |

56.49 |

63.93 |

1.58 |

40.46 |

|

5 |

63.54 |

1.56 |

40.73 |

65.02 |

1.33 |

48.89 |

63.75 |

1.42 |

44.89 |

|

6 |

64.38 |

1.32 |

48.77 |

64.02 |

1.09 |

58.73 |

63.48 |

1.56 |

40.69 |

|

7 |

63.75 |

1.41 |

45.21 |

64.26 |

1.18 |

54.32 |

64.25 |

1.33 |

48.34 |

|

8 |

63.44 |

1.39 |

45.64 |

63.88 |

1.12 |

57.04 |

64.02 |

1.36 |

47.07 |

|

9 |

63.88 |

1.54 |

41.48 |

64.22 |

1.21 |

53.07 |

63.89 |

1.42 |

44.99 |

|

10 |

63.75 |

1.61 |

39.60 |

64.12 |

1.12 |

57.50 |

63.45 |

1.33 |

47.71 |

|

11 |

63.67 |

1.34 |

47.51 |

63.75 |

1.18 |

53.97 |

65.11 |

1.31 |

49.70 |

|

12 |

63.44 |

1.52 |

41.74 |

65.24 |

1.11 |

58.69 |

63.03 |

1.61 |

39.15 |

|

13 |

63.89 |

1.55 |

41.22 |

64.11 |

1.36 |

47.14 |

63.45 |

1.32 |

48.07 |

|

14 |

63.78 |

1.52 |

41.96 |

63.55 |

1.32 |

48.14 |

64.50 |

1.32 |

48.86 |

|

15 |

63.88 |

1.48 |

43.16 |

64.12 |

1.19 |

54.10 |

64.11 |

1.49 |

43.03 |

|

16 |

63.89 |

1.33 |

48.04 |

62.23 |

1.11 |

56.18 |

63.12 |

1.37 |

46.11 |

|

17 |

64.12 |

1.39 |

46.13 |

65.02 |

1.20 |

54.33 |

62.55 |

1.24 |

50.33 |

|

18 |

64.02 |

1.39 |

46.06 |

63.22 |

1.15 |

55.16 |

63.89 |

1.25 |

51.12 |

|

19 |

64.33 |

1.42 |

45.30 |

64.12 |

1.15 |

55.89 |

63.44 |

1.36 |

46.77 |

|

20 |

63.45 |

1.65 |

38.45 |

64.14 |

1.19 |

54.08 |

62.87 |

1.27 |

49.56 |

|

Ср. |

- |

- |

43.90 |

- |

- |

53.91 |

- |

- |

46.54 |

|

σ |

- |

- |

2.99 |

- |

- |

3.24 |

- |

- |

3.46 |

|

V, % |

- |

- |

6.80 |

- |

- |

6.01 |

- |

- |

7.44 |

Примечание. Место отбора пробы: в 1250 км по азимуту 90 град. от высоты с отметкой 1119 м, в истоках ручья, впадающего в ручей Кожым-Вож (гранит). Микрозондовый анализ выполнен в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (Vega3 Tescan, аналитик С. С. Шевчук)

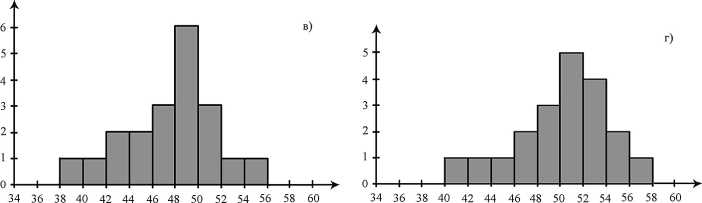

Рис. 3. Частота встречаемости ZrO 2 /HfO 2 -соотношений в цирконах Кожимского массива: а) I морфотип; б) II морфотип; в) III морфотип; г) суммарное распределение частоты встречаемости

Fig. 3. The incidence of ZrO 2 /HfO 2 -relations in zircons of the Kozhim massif: (a) I mor-photype; b) morphotype II; c) morphotype III; d) morphotype IV; f) the cumulative distribution of the incidence

T а б л и ц a

Проверка гипотезы о нормальном распределении ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Кожимского массива

T a b l e

Testing of the hypothesis about the normal distribution of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Kozhim massif

|

Морфотип |

Критерий согласия Пирсона |

||

|

Количество интервалов |

Х расчет |

Х крит |

|

|

I |

6 |

6.93 |

7.81 |

|

II |

7 |

2.67 |

9.49 |

|

III |

7 |

4.28 |

9.49 |

Примечание. х 2 расчет — расчетный критерий Пирсона; х 2 крит — табличное значение критерия Пирсона

T а б л и ц а

Проверка гипотезы о мономодальности распределения ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Кожимского массива

T a b l e

Testing of the hypothesis about monomodality the distribution of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Kozhim massif

|

Морфотип |

Сóмма всех частот |

Частоты |

t1расчет |

têрит |

||

|

первый маêсимóм |

второй маêсимóм |

минимóм |

||||

|

I |

20 |

6 |

5 |

2 |

2.41 |

2.02 |

|

III |

20 |

2 |

6 |

1 |

2.09 |

2.02 |

Примечание. t1расчет — расчетный критерий; tкрит (при q = 0.05) — табличное значение критерия Стьюдента.

T а б л и ц а 9 Проверка гипотезы о равенстве средних значений ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Кожимского массива

T a b l e

Testing of the hypothesis about equality of mean values of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Kozhim massif

|

Морфотип |

Среднее значение ZrO 2 / HfO 2 |

Дисперсия |

Сóмма всех частот |

t2расчет |

têрит |

|

I |

43.90 |

8.94 |

20 |

2.64 |

2.02 |

|

III |

46.54 |

11.94 |

20 |

||

|

III |

46.54 |

11.94 |

20 |

4.29 |

2.02 |

|

II |

53.91 |

10.50 |

20 |

Примечание. t2расчет — расчетный критерий; tкрит = t (38; 0,05) — табличное значение критерия Стьюдента.

ZrO2, и HfO2 для каждого типа рассчитаны ZrO2/HfO2-соотношения (табл. 6) и составлены гистограммы их распределения (рис. 3).

Проведенная проверка согласованности распределения эмпирических данных с нормальным законом с помощью критерия согласия Пирсона (табл. 7) позволяет сделать вывод о нормальном распределении исходных данных, т. к. для каждого морфотипа выполняется неравен ство % расчет < Х крит

По результатам выполненного анализа раньше других сформировался циркон II типа, для которого соответствующая гистограмма имеет мономодальный характер: ZrO2/HfO2-соотношения приходятся на интервал 46—60 с пиком на 54—56 (рис. 3, б). Позднее выделился III тип, на гистограмме которого отмечается два пика: на 40—42 и 46— 48 при граничных величинах ZrO2/ HfO2-содержания от 38 до 52. На завершающем этапе формирования породы кристаллизовался циркон I морфотипа (наименьшая средняя величина ZrO2/HfO2-соотношений — 43.90), график которого имеет бимодальный характер (интервал 38—50 с пиками на 40—42 и 46—48).

Проверим бимодальность гистограмм для I и III морфотипов (табл. 8). Предположим, что данные гистограммы все же имеют мо-номодальное распределение величин ZrO2/HfO2-содержания.

Согласно методу Голдина, величины ZrO2/HfO2-соотношений для I и III типов имеют бимодальное распределение (tp асчет > tK р И т ), что может указывать на неоднородность среды минералообразования при кристаллизации акцессорного циркона или на полихронность процессов при формировании гранитов Кожимского массива.

При рассмотрении распределений величин цирконий-гафниевого отношения можно отметить подобие I и III морфотипов по диапазону распределения ZrO2/HfO2-отношений и отмечаемым пикам. Хотя средние величины ZrO2/HfO2 отличаются (43.90 — для I; 46.54 — для III), все же необходимо проверить гипотезу о равенстве средних значений (табл. 9).

Результаты такой проверки не подтверждают гипотезу о равенстве средних, что позволяет говорить о наличии трех морфологических типов среди акцессорного циркона в гранитах Кожимского массива.

Николайшорский гранитоидный массив приурочен к Няртинскому блоку, сложенному гнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами раннепротерозойского возраста. Массив образует вытянутое в северо-северо-западном направлении тело длиной 4 км при средней ширине 1.5 км. К составу Николайшорского массива можно также отнести гра-нитоидное тело, расположенное южнее. Более мелкие гранитные тела локализуются в основном на периферии Няртинского блока.

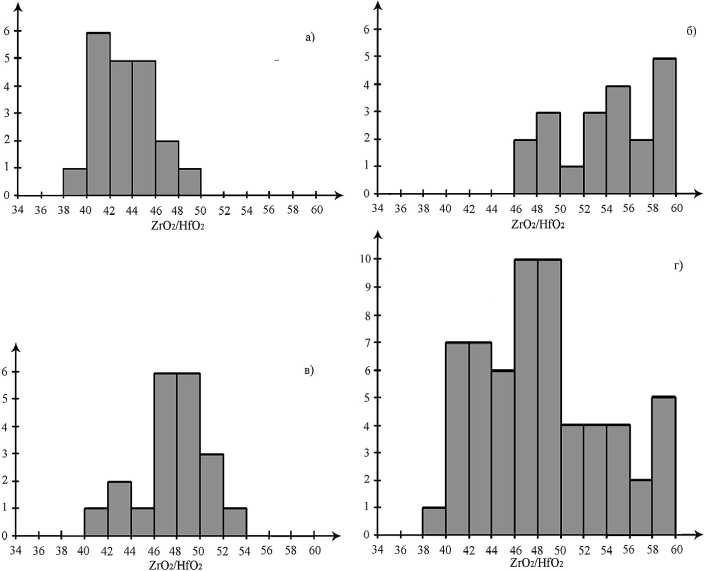

Среди акцессорных цирконов Николайшорского массива отмечаются четыре морфологических типа, в числе которых зерна окатанного циркона (V морфотип). Данный морфологический тип относится к реликтовому и при изучении особенностей цирконий-гафниевых отношений для акцессорного циркона из гранитоидов Николайшорского массива рассматриваться не будет.

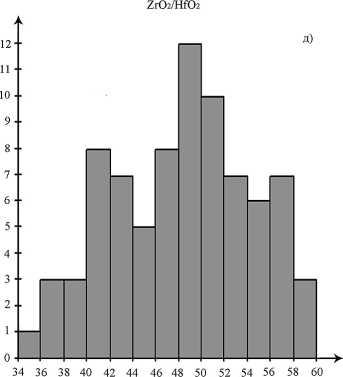

На основе имеющихся данных по средним величинам ZrO2/HfO2-отношения можно определить последовательность кристаллизации акцессорных цирконов синпетро-генной группы Николайшорского

Рис. 4. Частота встречаемости ZrO 2 /HfO 2 -соотношений в цирконах Николайшорского массива: а) I морфотип; б) II морфотип; в) III морфотип; г) суммарное распределение частоты встречаемости

Fig. 4. The incidence of ZrO 2 /HfO 2 -relations in zircons of the Nikolaihsor massif: (a) I morphotype; b) morphotype II; c) morphotype III; d) morphotype IV; f) the cumulative distribution of the incidence

T а б л и ц a 10

Содержания ZrO2, HfO2 и их отношение в цирконах Николайшорского массива

T a b l e 10

Contents of ZrO2, HfO2 and their relations in zircons of the Nikolaihsor massif

|

№ анализа |

Морфолоãичесêий тип |

||||||||

|

I |

II |

III |

|||||||

|

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

ZrO 2 |

HfO 2 |

ZrO 2 ,/HfO 2 |

|

|

1 |

65.06 |

1.42 |

45.82 |

63.75 |

1.22 |

52.25 |

64.16 |

1.22 |

52.59 |

|

2 |

65.11 |

1.55 |

42.01 |

64.78 |

1.26 |

51.41 |

63.46 |

1.37 |

46.16 |

|

3 |

65.11 |

1.40 |

46.51 |

64.01 |

1.32 |

48.49 |

63.36 |

1.55 |

40.88 |

|

4 |

64.55 |

1.52 |

42.47 |

64.72 |

1.10 |

59.03 |

64.78 |

1.37 |

47.28 |

|

5 |

65.44 |

1.56 |

41.95 |

64.23 |

1.08 |

59.41 |

63.29 |

1.30 |

48.68 |

|

6 |

64.50 |

1.47 |

43.88 |

64.88 |

1.09 |

59.53 |

64.17 |

1.35 |

47.53 |

|

7 |

65.99 |

1.45 |

45.51 |

63.45 |

1.16 |

54.71 |

64.06 |

1.45 |

44.08 |

|

8 |

64.89 |

1.54 |

42.14 |

64.98 |

1.10 |

59.30 |

64.32 |

1.36 |

47.29 |

|

9 |

65.12 |

1.55 |

41.91 |

65.89 |

1.21 |

54.45 |

64.61 |

1.31 |

49.32 |

|

10 |

64.88 |

1.38 |

47.15 |

64.12 |

1.33 |

48.21 |

64.54 |

1.51 |

42.74 |

|

11 |

64.25 |

1.33 |

48.31 |

64.15 |

1.35 |

47.52 |

63.78 |

1.27 |

50.22 |

|

12 |

64.89 |

1.58 |

41.07 |

64.65 |

1.30 |

49.73 |

64.36 |

1.31 |

49.13 |

|

13 |

65.12 |

1.44 |

45.22 |

64.55 |

1.22 |

52.91 |

64.02 |

1.52 |

42.12 |

|

14 |

64.44 |

1.48 |

43.54 |

64.88 |

1.36 |

47.71 |

63.55 |

1.28 |

49.65 |

|

15 |

64.12 |

1.45 |

44.22 |

63.48 |

1.11 |

57.19 |

64.22 |

1.32 |

48.65 |

|

16 |

65.12 |

1.57 |

41.48 |

65.55 |

1.26 |

52.13 |

64.99 |

1.41 |

46.11 |

|

17 |

63.45 |

1.56 |

40.67 |

64.89 |

1.12 |

58.15 |

64.58 |

1.31 |

49.33 |

|

18 |

64.51 |

1.45 |

44.49 |

65.02 |

1.18 |

55.02 |

64.25 |

1.26 |

51.12 |

|

19 |

65.11 |

1.62 |

40.19 |

64.89 |

1.20 |

54.16 |

64.59 |

1.38 |

46.77 |

|

20 |

64.52 |

1.67 |

38.59 |

63.88 |

1.14 |

56.11 |

62.59 |

1.26 |

49.56 |

|

Ср. |

- |

- |

43.36 |

- |

- |

53.87 |

- |

- |

47.46 |

|

σ |

- |

- |

2.47 |

- |

- |

4.03 |

- |

- |

2.99 |

|

V, % |

- |

- |

5.70 |

- |

- |

7.48 |

- |

- |

6.30 |

Примечание. Место отбора пробы: правый берег ручья Янто-Шор в 200 м выше устья (полосчатый серый биотит-муско-витовый гранит). Микрозондовый анализ выполнен в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (Vega3 Tescan, аналитик С. С. Шевчук)

Т а б л и ц а 11

Проверка гипотезы о нормальном распределении ZrO2/HfO2-отношений в цирконах Николайшорского массива

Ta b l e 11

Testing of the hypothesis about the normal distribution of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Nikolaihsor massif

|

Морфотип |

Критерий согласия Пирсона |

||

|

Количество интервалов |

Х расчет |

Х Крит |

|

|

I |

6 |

1.67 |

7.81 |

|

II |

7 |

7.42 |

9.49 |

|

III |

7 |

2.65 |

9.49 |

Примечание. Х 2 расче т — расчетный критерий Пирсона; х 2 крит — табличное значение критерия Пирсона.

Т а б л и ц а 12 Проверка гипотезы о мономодальности распределении

ZrO2/HfO2-соотношений в цирконах Николайшорского массива

T a b l e 12

Testing of the hypothesis about monomodality the distribution of ZrO2/HfO2 relations in zircons of the Nikolaihsor massif

|

Морфотип |

Сóмма всех частот |

Частоты |

t1расчет |

têрит |

||

|

первый маêсимóм |

второй маêсимóм |

минимóм |

||||

|

II (1 и 2 пиêи) |

15 |

3 |

4 |

1 |

1.84 |

1.96 |

|

II (2 и 3 пиêи) |

15 |

4 |

5 |

1 |

2.77 |

1.96 |

|

III |

20 |

2 |

6 |

1 |

1.90 |

1.96 |

Примечание. Г1чет — расчетный критерий; Гкрит (при q = 0.05) — табличное значение критерия Стьюдента.

массива: 1) II морфотип (53.87); 2) III морфотип (47.46); 3) I морфотип (43.36) (табл. 10).

Рассматривая графики распределения величин цирконий-гафниевого отношения, видим, что гистограмма для цирконов I типа имеет мономодальный характер: один пик (40—42) на интервал 34—50 (рис. 4, а). Гистограммы для цирконов II и III типов имеют полимодаль-ный характер. На графике для светлых короткопризматических цирконов отмечаются три пика (48—50), (54—56) и (58—60) на интервале от 46 до 60 (рис. 4, б). Величины ZrO2/ HfO2-соотношений для длиннопризматических цирконов лежат в диапазоне от 40 до 54, в пределах которого выделяются два максимума (42—44) и (46—50) (рис. 4, в).

Проверим правомерность сделанных предположений, используя некоторые статистические методы.

На основе критерия согласия Пирсона (табл. 11) можно утверждать о нормальности распределения рассмотренных эмпирических данных, что позволяет применить метод Голдина.

Согласно критерию Стьюдента, для II морфотипа нулевая гипотеза о мономодальности распределения не подтвердилась (1расчет > 1крит) (табл. 12). Выявленная полигенность распределения величин цирконий- 30

гафниевого отношения для раннего циркона может указывать на неравномерное накопление гафния при выделении циркона или на поли-хронность процессов на самых ранних этапах формирования гранитов Николайшорского массива.

Выводы

Согласно критерию согласия Пирсона, все рассмотренные выборки имеют нормальный характер, что дало возможность применить различные статистические методы для выявления особенностей распределения величин ZrO2/HfO2-отношений в акцессорном цирконе из гранитов Приполярного Урала.

Проведенные исследования показали, что четкой зависимости между принадлежностью гранита к определенному массиву и величиной ZrO2/HfO2-отношений в акцессорном цирконе не отмечается. В то же время средние значения этой величины позволили определить одинаковую последовательность кристаллизации выделенных морфологических типов для всех рассмотренных гранитных массивов Приполярного Урала: морфотип II ^ морфотип III (в случае Бадьяюского массива — IV + III) ^ морфотип I.

Согласно гистограммам распределения величины ZrO2/HfO2- отношений, условия формирования Бадьяюского и Яротского массивов подобны: кристаллизация акцессорного минерала происходила в тектонически спокойной обстановке, на что указывает мономодальный характер исследованных графиков. Цирконообразующий процесс в Кожимском гранитном массиве протекал в более сложных условиях, что проявляется в бимодальности гистограмм для морфотипов, которые выделились на среднем и завершающем этапах образования гранитов. В случае циркона второго типа, вероятно, это влияние процессов ремобилизации. История кристаллизации акцессорного циркона Николайшорского массива самая сложная. Полимодальность гистограммы распределения ZrO2/HfO2-отношений для раннего типа циркона может указывать на полихронность процессов грани-тообразования. Широкий пик, присутствующий на гистограмме распределения величины ZrO2/HfO2-отношений для позднего типа циркона, вероятнее всего указывает не на относительную гомогенность минералообразующей среды, а на наложение нескольких близкостоящих пиков, что позволяет говорить о неоднократном проявлении наложенных процессов.

Список литературы Петрогенетическое значение ZrO 2/HfO 2-отношения в акцессорном цирконе гранитов Приполярного Урала

- Багдасаров Э. А. Индикаторное значение цирконий- гафниевого отношения цирконов // Типоморфизм, синтез и использование циркона. - Киев, 1989. С. 59 - 64.

- Денисова Ю. В. Типоморфические и типохимические особенности акцессорных цирконов гранитоидов Приполярного Урала // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, № 5, 2014. - С. 9 - 16.

- Денисова Ю. В. Особенности акцессорных минералов гранитных массивов Приполярного Урала // Геология европейского севера России (Труды Института геологии Коми научного центра УрО РАН, вып. 125). Сыктывкар, 2009. Сб. 7. С. 62 - 72.

- Золотарева Г. С. Ненахов В. М. Акцессорные минералы и типоморфизм цирконов гранитов Даховского кристаллического массива (Западный Урал) // Вестник Воронежского университета. Серия геология. 2006. № 1. С. 39 - 44.

- Ляхович В.В. «Цирконовый метод»: достоинства и недостатки. Статья II // Вестник Воронежского университета. Серия геология. 2000. Вып. 9. С. 124 - 127.

- Овчинников Л. Н., Коган Р. Н. О применении методов математической статистики в абсолютной геохронологии // Статистические методы геологических исследований. 1971. Выпуск 2. С. 90.

- Фишман М. В., Юшкин Н.П., Голдин Б.А., Калинин Е.П. Минералогия, типоморфизм и генезис акцессорных минералов изверженных пород севера Урала и Тимана. М.- Л.: Наука, 1968. 252 с.