Петроглифический комплекс Писаный камень на реке Ангаре: к 300-летию открытия наскальных рисунков Д.Г. Мессершмидтом

Автор: Заика А.Л.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Петроглифы Писаного Камня на правом берегу р. Ангары около д. Климино Кежемского р-на Красноярского края, впервые зафиксированные Д.Г. Мессершмидтом в 1725 г., в дальнейшем исследовались многими учеными. Но их работы носили обзорный, поверхностный характер, давали далеко не объективную, противоречивую информацию. Ввиду необходимости уточнения месторасположения, более детального, квалифицированного изучения петроглифов Писаного Камня, определения современного состояния объекта в 1999-2000 гг. на писанице были проведены исследования археологическим отрядом Красноярского педагогического университета. Были выполнены топографическая съемка местонахождения, фотофиксация и копирование рисунков. Выявлены как ранее известные, так и новые изображения (животные, антропоморфные фигуры с масками-личинами, личина). Проведена корреляция информации Д.Г. Мессершмидта с современными результатами исследований. В настоящее время изображения на Писаном Камне датируются в широких хронологических рамках: от эпохи ранней бронзы до позднего железного века (II тыс. до н.э. -I тыс. н.э.). Наскальные рисунки свидетельствуют о различных сторонах духовной и материальной культуры древнего населения региона. Дальнейшее изучение петроглифов нижней Ангары позволит выявить семантику многих изображений и определить их культурно-хронологическую принадлежность, решить сложные проблемы расо- и этногенеза современных народов Сибири.

Мессершмидт, петроглифы, ангара, всадники, железный век

Короткий адрес: https://sciup.org/145146869

IDR: 145146869 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.049-056

Текст научной статьи Петроглифический комплекс Писаный камень на реке Ангаре: к 300-летию открытия наскальных рисунков Д.Г. Мессершмидтом

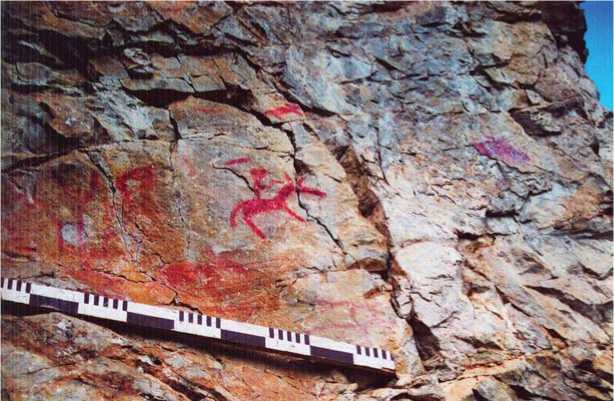

Петроглифы Ангары отличаются своим многообразием: рисунки на скальных утесах, береговых валунах и упавших каменных блоках, отдельных плитках и минискульптурках. Уникально самое северное в Азии каменное антропоморфное изваяние. Разнообразна и техника исполнения изображений: выбивка, гравировка, шлифовка, прорисовка жидкими и сухими пигментами различных цветов. Известны случаи комбинирования разных техник, когда выбитый контур прошлифовывался, а затем прокрашивался. Примечательно, что, несмотря на насыщенность региона памятниками наскального искусства, только один ок. 300 лет назад привлек внимание Д.Г. Мес-сершмидта, стал стартовой площадкой для последующих исследователей петроглифов Ангары. Это были рисунки на скале Писаный Камень у д. Климово. Д.Г. Мессершмидт (1675–1735), завершая свое многолетнее путешествие с научными целями по Сибири, летом 1725 г. отправился на лодке из Иркутска по Ангаре в Енисейск. Во время пути он в большей степени занимался пополнением естественно-научных коллекций, но вместе с тем не забывал о «древностях» и 8 июля 1725 г. решил остановиться около Писаного Камня, «чтобы осмотреть нарисованные на скале древние фигуры» [Путевой журнал…, 2021, с. 378]. Д.Г. Мессершмидт сделал зарисовку петроглифов, их описание, определил географические координаты Писаного Камня [Заика, 2022]. Судя по этим зарисовкам, им были зафиксированы изображения двух всадников (рис. 1), нанесенные на скальную поверхность, как следует из описания, охрой красного цвета. После Д.Г. Мессершмидта у писаницы побывал

Рис. 1. Зарисовки изображений на Писаном Камне, выполненные в 1725 г. Д.Г. Мессершмидтом [Путевой журнал…, 2021, с. 378].

И.Г. Гмелин, который, кроме изображений тех же, видимо, «двух всадников на лошадях, грубо намалеванных красной краской» [Окладников, 1966, с. 7], ничего нового не обнаружил [Заика, 2022, с. 30]. Позже эта же писаница была отмечена Г.Ф. Миллером. Он в 1738 г. был проездом и, в отличие от предыдущих путешественников, заметил только одно изображение всадника [Миллер, 1999, с. 528–529].

Последующие исследования ангарских петроглифов прослеживаются спустя почти 150 лет. В 1882 г. при поддержке Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Н.И. Витковский совершил археологическую разведку по Ангаре практически от ее истоков до устья. Во время работ на Писаном Камне он описал ранее неизвестные изображения лошади и оленя, выполненные красной охрой [Витковский, 1889, с. 11]. Примечательно, что впоследствии на протяжении более чем 100 лет рисунки Писаного Камня не привлекали внимание исследователей. Можно только отметить сообщение геолога В.С. Карпышева, сделанное в конце 1950-х гг. [Заика, 2022, с. 30]. Он во время геологических работ на скале зафиксировал на ее поверхности изображение лося и дал его краткое описание [Окладников, 1966, с. 104].

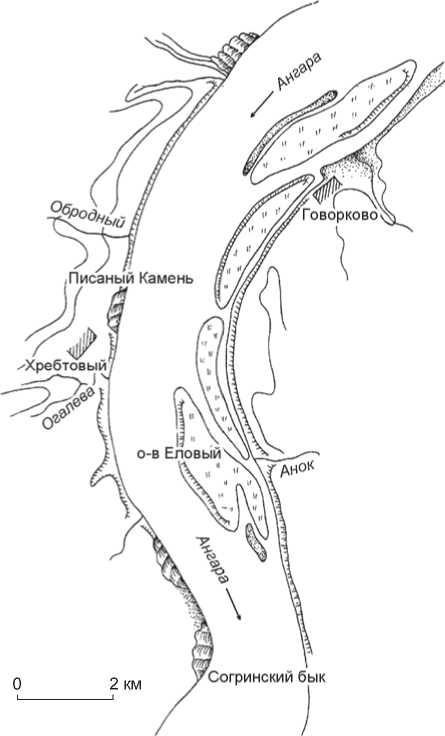

Судя по информации исследователей, утес с рисунками находится «в 13 верстах ниже устья р. Ча-добца и в 17 верстах выше устья р. Муры» [Миллер, 1999, с. 528], «между деревнями Климовой и Гольтя-вино» [Витковский, 1889, с. 11], «между Мурским порогом и устьем р. Ковы» [Окладников, 1966, с. 104]. На этом участке Ангары известен только один береговой утес под названием Писаный Камень на правом берегу реки, расположенный между руч. Обродным и р. Огалевой в окрестностях пос. Хребтового, в 7 км ниже по течению от д. Климино [Карта…, 1984, л. 2], что не противоречит сообщениям Д.Г. Мессершмид-та: «…на правом берегу Тунгуски (р. Ангара), около 2–2/3 старых верст вниз по реке от д. Климовой» [Путевой журнал…, 2021, с. 378]. На протяжении почти 200 лет все исследования наскального искусства в регионе ограничивались только одним объектом. По всей видимости, это связано, с одной стороны, с его географическим названием (Писаный Камень), с другой – с отсутствием тематических исследований петроглифов в тот период. С целью уточнения месторасположения писаницы, внесения ясности в неоднозначную информацию о рисунках (всадники, лошадь и олень, лось) в 1999–2000 гг. отрядом Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева были проведены археологические исследования памятника [Макулов и др., 1999; Заика, 2000]. В задачи входило более детальное, квалифицированное изучение петроглифов и определение современного состояния объекта. Во время работ были определены границы памятника, проведены топографическая съемка местонахождения, фотофиксация и копирование изображений, их описание.

Характеристика памятника

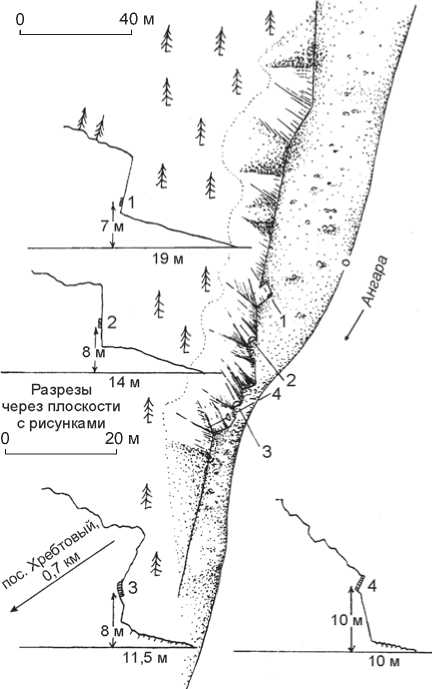

Скала Писаный Камень расположена на правом берегу р. Ангары ниже по течению от д. Климино Кежем-ского р-на и в 700 м к северо-востоку от пос. Хребтового Богучанского р-на Красноярского края (рис. 2). Это береговой утес, сложенный беловато-серыми известняками. Он имеет отвесные стены и несколько уплощенную вершину, частично покрытую таежной растительностью. Рисунки фиксируются на протяжении 50 м вдоль русла реки, расположены на четырех отвесных гранях скалы (рис. 3, 4), выполнены красной охрой и пигментом черного цвета. Представлены изображения животных, всадников, антропоморфных персонажей в виде личин и фигур с масками-личинами. Присутствуют также трудноопределимые образы и их фрагменты.

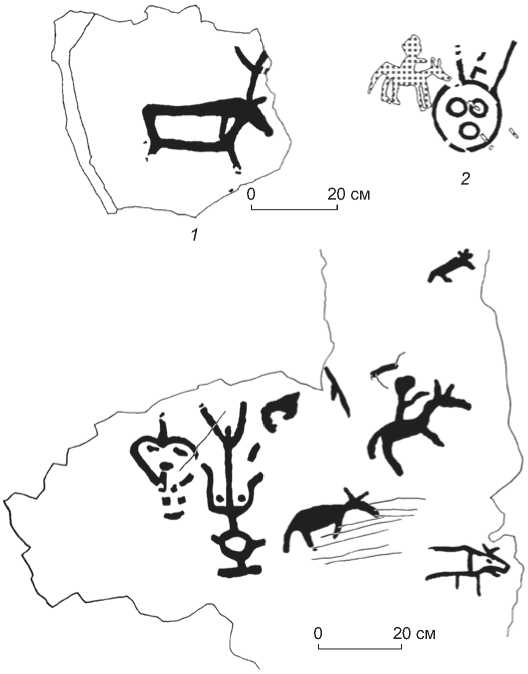

Плоскость 1 (0,6 × 0,6 м) расположена на высоте 7 м от уреза воды на северной окраине писаницы, обращена на юго-восток (аз. 70°). Выявлена статичная контурная фигура оленя, показанного в условно-реалистичной манере (рис. 5, 1 ). Туловище у него имеет вид перевернутой равнобедренной трапеции, пересеченной в передней части вертикальной линией; небольшим выступом передан горб. Шея практически не выделена, реалистично показанная голова опущена вниз, венчает ее вертикальный стержень ро-

Рис. 2. Ситуационный план расположения Писаного Камня.

Рис. 3. Общий вид с юга берегового утеса с рисунками.

Рис. 4. Топографический план писаницы.

Рис. 5. Копии рисунков плоскости 1 ( 1 ), 2 ( 2 ) и 3 ( 3 ).

гов с двумя боковыми отростками и короткая линия ушей. Широко расставленные в стороны прямые конечности обозначены одинарными короткими линиями. Ориентирована фигура в правую сторону. Цвет охры малиновый.

Плоскость 2 (0,6 × 0,7 м) расположена в 17 м к югу от первой на высоте 8 м от уреза воды. Она вертикальная, обращена на юго-восток (аз. 55°). В центре охрой светло-красного цвета нанесен силуэт всадника (рис. 5, 2). У него прямое широкое короткое туловище, одна рука вытянута вперед, к голове лощади, другая, как и ноги, не обозначена. Гипертрофированных размеров голова всадника представлена в виде округлого с приостренным верхом пятна. У фигуры лошади туловище имеет посередине спинной прогиб и немного отвисший живот, шея прямая, поднятая вверх и вытянутая вперед, передние и задние «валенкообразные» конечности прямые, немного вынесены вперед, широкий угловатый хвост поднят вверх. Голова показана довольно реалистично, выделена развилка длинных ушей. Изображение всадника частично («ступня» передней ноги и голова лошади) наложено на округлый контур личины, расположенной правее. Нанесена она на скалу черным сажистым красителем. Глаза и рот личины показаны тремя окружностями. Венчают ее две прямые «антенны». Между ними нанесена угловатая линия и косые мазки охры, которой, видимо, выполнена фигура всадника.

Плоскость 3 высотой 1,2, шириной 1,3 м расположена в 20 м к югу от второй, на той же высоте. Она вертикальная, с вогнутой поверхностью, обращена на юго-восток (аз. 60°). Рисунки выполнены красной охрой, цвет которой варьирует в широком спектре: от алого до темно-бордового (рис. 6), что свидетельствует об их исполнении в разное время.

По центру плоскости на участке сравнительно свежего отслоения верхней корочки скальных пород изображен силуэт всадника, ориентированного в правую сторону. Левее находится крупных размеров антропоморфная фигура с маской-личиной, выполненная в линейном стиле и показанная перевернутой вниз головой (см. рис. 5, 3 ). Головная часть (личина) имеет вид горизонтального овала с короткими «отростками» по бокам (косички, уши?). Венчает ее Т-образное на-вершие. Слева от антропоморфа расположена сердцевидная личина. Ниже и левее фигуры всадника находится силуэт копытного животного (лось?). Он в определенной степени стилистически подобен изоб-

Рис. 6. Общий вид с юго-востока на плоскость 3.

ражению лошади, но с более крупным туловищем и короткими шеей и конечностями. Правее фигуры животного выявлено неполное контурное условно-реалистичное изображение лося с вертикальным делением туловища, нанесенное на скалу красной охрой, которая под кальцитовыми натеками темно-бордовые тона меняет на розовые. Выше силуэта всадника, надо полагать, изображен хищник, судя по небольшим размерам фигуры, из семейства куньих. Несколько

в стороне, в 0,5 м правее от верхнего края основной композиции выявлен реалистичный силуэт головы лося, обращенной в правую сторону (участок 3а).

Плоскость 4 (2,5 × 3,0 м) находится в 5 м к юго-западу от третьей на высоте 10 м от уреза воды. В отличие от других петроглифов она обращена на северо-восток (аз. 340°). Плоскость сравнительно ровная, но обильно покрыта трещинами. На ее поверхности визуально просматриваются фрагменты зооморфных изображений, возможно копытных животных. По причине труднодоступности скального фриза его невозможно было полностью квалифицированно обследовать без использования специального скалолазного оборудования. Удалось зафиксировать только рисунки в правой нижней части плоскости, где находится в наклонном положении линейное изображение животного. У него соразмерные туловище и конечности, вытянутые вперед шея и голова оформлены одной прямой линией. Показана развилка ушей, хвост не обозначен. Видовые признаки животного по причине схематичности образа определить трудно. Ниже него нанесена косая черта охры.

Памятник находится в аварийном со стоянии. Скальные пло скости интенсивно разрушаются как в результате естественных процессов (растрескивание и осыпание пород), так и вследствие активного воздействия со стороны человека (посетительские надписи, выжигание в скальных нишах извести).

Обсуждение результатов

В прилагаемой к своему описанию иллюстрации Д.Г. Мессершмидт показал два схожих между собой изображения всадников, расположенные друг над другом на смежных плоскостях, которые разделены диагональной скальной трещиной (см. рис. 1). Судя по результатам современных исследований, подоб- ное сочетание фигур всадников на писанице не зафиксировано. Все они присутствуют в композициях в одиночном варианте. Также не выявлено признаков утраты фрагментов данных плоскостей или прилегающих каменных блоков, где могло располагаться другое изображение всадника. По всей видимости, исследователь совместил наиболее яркие рисунки, расположенные в различных местах, т.к. несколько позже Г.Ф. Миллер заметил только одну фигуру всадника на одной из плоскостей [1999, с. 528–529]. Необходимо отметить, что вплоть до начала XX в. была распространена практика «натурных зарисовок». Используя ее, исследователи нередко по своему усмотрению совмещали на графических планах плоскости с рисунками или отдельные изображения [Белокобыльский, 1986, рис. 12–15, 32–36].

Изображения всадников присутствуют только на двух участках писаницы (плоскости 2, 3). Расположены они сравнительно недалеко друг от друга (между ними 20 м) на высоте 8 м от уреза воды. Плоскости экспонированы на юго-восток, что не противоречит рисунку Д.Г. Мессершмидта, как и ориентация всадников (в правую сторону), силуэтная манера их исполнения [Заика, 2022, с. 31]. Так же как на зарисовке, лошади изображены в сравнительно статичной позе, у них обозначен хвост, на высоко поднятой шее – уши; туловище наездников прямое, показана только одна рука, которая вынесена вперед к шее лошади, выделена округлая голова всадников. Как уже отмечалось, отличия современных данных незначительные, наблюдаются только в частностях: не показаны ноги седоков, пары конечностей лошади на плоскости 2 оформлены одинарными линиями. Видимо, исследователь не избежал субъективного стремления придать изображениям более натуралистичный вид и добавил «недостающие» детали. В любом случае «необходимо отметить высокий профессионализм Д.Г. Мессер-шмидта и как ученого, и как художника, верно подме- тившего основные черты наскальных образов» [Там же]. Об отсутствии единой сюжетной связи данных изображений с находящимися рядом фигурами могут свидетельствовать в одном случае – резкий цветовой контраст рисунков и различный стратиграфический уровень наложения их на скальную поверхность (плоскость 2), в другом (плоскость 3) – разная степень патинизации подстилающей скальной поверхности (изображение всадника нанесено на участке сравнительно свежего поверхностного отслоения камня).

Соседние антропоморфный образ с маской-личиной и личины на плоскостях 2, 3 в большей степени соответствуют изобразительным традициям нижней Ангары эпохи бронзы [Заика, 2012]. Среди них простая личина с округлым контуром черного цвета на плоскости 2 соотносится с ранним бронзовым веком [Заика, 2013, с. 155, табл. 129]. Подобные личины характерны для тас-хазинской изобразительной традиции окуневской культуры эпохи ранней бронзы среднего Енисея. Две прямые «антенны» также свойственны личинам этого типа. Они отмечены у антропоморфной фигуры на плите перекрытия погр. 1 могильника Тас-Хазаа [Липский, Вадецкая, 2006, табл. XVI] и на ряде наскальных изображений [Шер, 1980, рис. 63, 116, 9 , 10 ]. Подобные соответствия в стиле и иконографии образов могут являться следствием межкультурных контактов, которые прослеживаются в данный период не только на примере петроглифов, но и по другим археологическим свидетельствам [Заика, 2006а, с. 331].

Антропоморфная фигура, показанная на плоскости 3 вниз головой, видимо, выполнена в более поздний период бронзового века. В свете последних открытий в регионе ее головная часть по элементам иконографии близка бронзовой личине, обнаруженной на стоянке Усть-Ката-2. При разборке слоя 1 в переотложенном состоянии была зафиксирована бронзовая пластина в виде личины. Она имеет подовальную форму, Т-образное навершие, боковые петельки-ушки и рукоятку-«шею» в основании [Богучанская археологическая экспедиция…, 2015, рис. 415], что соответствует иконографии рассматриваемого персонажа на Писаном Камне. Предварительно находка отнесена к гунно-сарматской эпохе [Амзараков, 2013, с. 205], хотя А.П. Окладников не исключал датировку подобных литых изделий скифским временем, а наскальных изображений – концом бронзового века (I тыс. до н.э.) [1978, с. 163, 183; 2003, с. 519–527]. В любом случае необходимо учитывать, что представления о том или ином мифическом образе в духовной культуре появляются гораздо раньше, чем его материализованное воплощение в мелкой пластике прикладного характера. Соответственно, данный персонаж, надо полагать, был выполнен на скале в эпоху развитой или поздней бронзы. Пятна по обеим сторонам туловища на уровне груди маркируют женскую ипостась обра- за, фаллический отросток – мужскую. Перевернутое положение фигуры может иллюстрировать символическую смерть данного мифического «двуполого» духа-божества.

Что касается соседней сердцевидной личины, то этот образ был популярен в наскальном искусстве региона с эпохи неолита и в большей степени характерен для бронзового века [Заика, 2006б]. Фрагменты узкого подпрямоугольного контура под «подбородком» можно трактовать как условное изображение туловища или шею-рукоятку маски. В последнем случае данный образ семантически близок рассмотренному выше мифическому персонажу и, соответственно, выполнен примерно в то же время. Неполное контурное изображение лося в правой нижней части плоскости в большей степени соответствует эпохе развитой бронзы [Ключников, Заика, 2002]. Более реалистичная контурная фигура оленя на плоскости 1 соотносится с ранним бронзовым веком [Там же]. Соответственно, изображения всадников следует отнести к более позднему времени – эпохе железа (конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.).

Несмотря на различные цветовые оттенки изображений всадников и расхождения в иконографии образов, данные рисунки относительно синхронны. Они выполнены разными авторами, но в общих изобразительных традициях. У наездников акцентирована гипертрофированных размеров голова, показана только одна рука, вытянутая вперед, не обозначены ноги. Лошади изображены в позе «внезапной остановки», у них прямые конечности, тонкая шея, удлиненная зауженная голова, показаны пара ушей и длинный опущенный хвост. Привлекает внимание сочетание в различных вариациях изображений всадников с более ранними антропоморфными образами в виде личины или масок-личин, что, возможно, в семантическом плане не случайно, и с этим как-то связано наличие у наездников непропорционально больших голов. В любом случае данные факты требуют отдельного исследования.

В целом рассматриваемые сюжеты петроглифов свидетельствуют о существовании определенных форм скотоводства (например, коневодства) в хозяйственной жизни современников автора рисунков. Узнаваемость образа лошади говорит о хорошем знании натуры древним художником, условно-реалистичная манера ее изображения – об устоявшихся художественных традициях. Учитывая ярко выраженную позу «внезапной остановки» животных, характерную для скифо-сибирского звериного стиля, нельзя исключать проникновения в таежные районы Ангары носителей тагарской, таштыкской скотоводческих культур Южной Сибири [Макулов и др., 1999, с. 424]. Вместе с тем у ангарских фигур всадников, в отличие от рисунков южных соседей, не обозначены ноги. По- добная манера изображения наездников характерна не только для петроглифов Приангарья, но и для многих наскальных рисунков таежной зоны Восточной Сибири, что свидетельствует о своеобразии местных изобразительных традиций.

Проникновение номадов в северные таежные районы не могло быть случайным. Видимо, это было вызвано различными причинами экологического, экономического и социально-политического характера. К настоящему времени на писаницах нижней Ангары выявлен представительный комплекс изображений всадников [Ключников, Заика, 2006]. С железным веком соотносятся поясные профильные фигуры наездников на лошадях, аналогичные персонажам на Писаном Камне. К более позднему периоду относятся изображения седоков во фронтальной проекции. В позднем Средневековье, как правило, доминировали ростовые фигуры наездников, которые стоят на спинах не только лошадей, но и оленей, других зверей, мифических животных. Причем, в отличие от петроглифов Южной Сибири, где к более ранним изображениям животных нередко добавлялась фигура седока, на писаницах Ангары зафиксирована обратная ситуация, когда к более древнему антропоморфу снизу добавлялась фигура ездового животного. Соответственно, образ всадника и связанные с ним представления, проникшие извне и надежно закрепившиеся на рубеже эр в духовной культуре таежного населения нижней Ангары, не потеряли своей актуальности, испытав ряд корректив, в последующие периоды.

Также необходимо отметить, что мощный культурный импульс южных степных скотоводческих сообществ нашел свое отражение не только в сюжетах наскального искусства, но и среди других археологических источников. В материалах жертвенников, погребальных памятников обнаружена серия металлических изделий как южного «импортного» происхождения, изготовленных из бронзы, так и в виде местных железных дубликатов. Большинство из них выполнено в художественных традициях, характерных для скифо-сибирского звериного стиля. Преобладает образ грифона, гораздо реже встречаются изображения оленя, хищника семейства кошачьих, волка, верблюда [Заика, 1999; Ломанов, Заика, 2005; Дроздов, Гревцов, Заика, 2011]. Более того, на уровне слоя эпохи раннего железа – Средневековья в ритуальном углублении на территории культового комплекса Каменка выявлено скопление краниальных о статков и костей конечностей лошади (СОАН-4362: 2 295 ± ± 45 л.н.) [Заика, Оводов, Орлова, 2013]. На соседней писанице Зергулей зафиксированы реалистичные изображения лошадей [Ключников, Заика, 2006]. Все это может свидетельствовать о появлении в регионе в раннем железном веке не только местных вариантов коневодства, но и связанных с почитанием коня куль- тов, которые получили свое развитие в последующее время вплоть до этнографической современности. Так, например, культ коня существовал у нижнеангарских эвенков еще до прихода русских и, по мнению В.А. Туголукова, был заимствован ими от предшествовавшего енисейскоязычного населения (ассаны и котты) [1985, с. 64]. Примечательно, что, по свидетельству И.А. Чеканинского, в начале ХХ в. крестьяне «тунгусского происхождения», проживавшие на нижней Ангаре и ее левобережных притоках, по традиции хранили в амбарах и сараях деревянные и железные изображения лошадей, более того, они в недавнем прошлом «шаманили по коню» [1914, с. 71].

Заключение

Рисунки на Писаном Камне являются первым археологическим объектом наскального творчества древнего населения Ангары, ставшим известным науке благодаря исследованиям Д.Г. Мессершмидта. Как показал историографический обзор изучения региона, «это было не только первое открытие наскальных рисунков, но и первый шаг в археологическом изучении Приангарья, сделанный известным ученым почти 300 лет тому назад. И это, несомненно, не прошло бесследно, спровоцировало дальнейшее исследование древнего прошлого Ангары, не потерявшего своей актуальности и в наши дни» [Заика, 2022, с. 31].

В результате последних исследований памятника выявлены как ранее известные, так и новые изображения (животные, антропоморфные фигуры с масками-личинами, личина). В настоящее время рисунки на Писаном Камне датируются в широких пределах: от эпохи ранней бронзы до позднего железного века (II тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). Они свидетельствуют о различных сторонах духовной и материальной культуры древнего населения региона.

Зафиксированные Д.Г. Мессершмидтом изображения всадников соотносятся с ранним железным веком и маркируют взаимодействие южных скотоводов с местным таежным населением в этот период. Проникновение некоторых элементов хозяйственной деятельности степняков (например, коневодство) в таежную среду внесло не только определенные коррективы в материальную культуру ангарцев, но и повлекло изменения в мировоззрении таежных племен. Почитание лошади нашло отражение как в материалах жертвенных комплексов, так и в петроглифах региона, не потеряв своей актуальности до периода этнографической современности.

Дальнейшие исследования петроглифов, других археологических объектов Приангарья позволят решить актуальные вопросы реконструкции различных сторон жизни древних и традиционных сообществ, опреде- лить характер этнокультурных взаимодействий в широких хронологических рамках, разобраться в различных аспектах этногенеза современных народов Сибири.

Список литературы Петроглифический комплекс Писаный камень на реке Ангаре: к 300-летию открытия наскальных рисунков Д.Г. Мессершмидтом

- Амзараков П.Б. Предварительные итоги археологических раскопок памятников Усть-Ката-1 и Усть-Ката-2 в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС // Науч. обозрение Саяно-Алтая. – 2013. – № 1 (5). – С. 200–205.

- Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири: История идей и исследований (XVII – первая треть XX в.). – Новосибирск: Наука, 1986. – 187 с.

- Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых исследований (2007–2012 годы) / А.П. Деревянко, А.А. Цыбанков, А.В. Постнов, В.С. Славинский, А.В. Выборнов, И.Д. Зольников, Е.В. Деев, А.А. Присекайло, Г.И. Марковский, А.А. Дудко. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – 564 с.

- Витковский Н.И. Следы каменного века в долине реки Ангары // Изв. ВСОИРГО. – 1889. – Т. XX, № 2. – С. 1–31.

- Дроздов Н.И., Гревцов Ю.А., Заика А.Л. Усть-Тасеевский культовый комплекс на Нижней Ангаре (краткий очерк) // Древнее искусство в зеркале археологии: К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 77–85. – (Тр. САИПИ; вып. VII).

- Заика А.Л. Результаты исследования культовых памятников Нижней Ангары // Молодая археология и этнология Сибири. – Чита: Изд-во Читин. гос. пед. ин-та, 1999. – Ч. 2. – С. 11–16.

- Заика А.Л. О датировке петроглифов «Писаного Камня» // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2000. – Т. VI. – С. 282–286.

- Заика А.Л. Антропоморфные личины Нижней Ангары в контексте развития наскального искусства Азии // Окуневский сборник: Культура и ее окружение. – СПб.: Эликсис Принт, 2006а. – С. 330–342.

- Заика А.Л. Сердцевидные личины в петроглифах Нижней Ангары // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Красноярск; Омск: Наука, 2006б. – С. 172–174.

- Заика А.Л. Личины в наскальном искусстве нижней Ангары // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2012. – № 1. – С. 62–75.

- Заика А.Л. Личины Нижней Ангары. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2013. – 178 с.

- Заика А.Л. Писаный Камень на Ангаре: К 300-летию открытия наскальных рисунков Д.Г. Мессершмидтом // Изучение древней истории Северной и Центральной Азии: от истоков к современности: тез. Междунар. науч. конф., посвящ. 300-летию экспедиции Д.Г. Мессершмидта / отв. ред. В.И. Молодин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. – С. 29–31.

- Заика А.Л., Оводов Н.Д., Орлова Л.А. Следы медвежьего культа на Нижней Ангаре в эпоху раннего железа – средневековья (фрагментарный обзор проблемы) // Археологические исследования древностей Нижней Ангары и сопредельных территорий. – Красноярск: Краснояр. краевед. музей, 2013. – С. 107–129.

- Карта реки Ангара: От Богучанской ГЭС до устья. – Красноярск: Енисейское бассейновое управление пути, 1984. – 13 с., 18 л. ил.

- Ключников Т.А., Заика А.Л. Анималистические изображения эпохи бронзы в наскальном искусстве Нижней Ангары // Северная Азия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – С. 63–65.

- Ключников Т.А., Заика А.Л. Образ всадника в петроглифах Нижней Ангары // Современные проблемы археологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. II. – С. 303–305.

- Липский А.Н., Вадецкая Э.Б. Могильник Тас-Хазаа // Окуневский сборник: Культура и ее окружение. – СПб.: Эликсис Принт, 2006. – С. 9–52.

- Ломанов П.В., Заика А.Л. Художественная металлопластика и петроглифы Нижнего Приангарья // Древности Приенисейской Сибири. – Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т, 2005. – Вып. IV. – С. 121–126.

- Макулов В.И., Леонтьев В.П., Дроздов Н.И., Заика А.Л. Новые петроглифы Нижнего Приангарья (по итогам работ 1999 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 423–426.

- Миллер Г.Ф. История Сибири. – М.: Вост. лит., 1999. – Т. 1. – 630 с.

- Окладников А.П. Петроглифы Ангары. – М.; Л.: Наука, 1966. – 322 с.

- Окладников А.П. Новые наскальные рисунки на Дубынинском-Долгом пороге (Ангара) // Древние культуры Приангарья. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 160–192.

- Окладников А.П. Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. – Новосибирск: Наука, 2003. – 664 с. – (СО РАН. Избранные труды).

- Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта: Научная экспедиция по Енисейской Сибири. 1721–1725 годы / пер., сост., коммент. Г.Ф. Быкони, И.Г. Федорова, Я.И. Федорова. – Красноярск: Растр, 2021. – 496 с.

- Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири. – М.: Наука, 1985. – 283 с.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

- Чеканинский И.А. Следы шаманского культа в русско-тунгусских поселениях по реке Чуне в Енисейской губернии // Этногр. обозрение. – 1914. – № 3/4. – С. 61–80.