Петроглифы цанъюанья в провинции Юньнань, Китай

Автор: Комиссаров С.А., Черемисин Д.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор памятников наскального искусства в Цанъюанья на юго-западе Китая, в провинции Юньнань. Описано их местоположение и дана высота над уровнем моря, приведены сведения о предварительной хронологии и этнической атрибуции. Даты определены эпохой поздней бронзы - раннего железа, в пределах с XI по I в. до н.э. Для датировки привлекались данные по радиокарбону, диатомовому и споро-пыльцевому анализу, глоттохронологии, а также было проведено сопоставление с хорошо датированными археологическими памятниками. Вероятно, писаницы создавались и использовались предками народа «ва», принадлежащего к мон-кхмерской языковой семье (в древности их называли «все пу»). Его представители составляют абсолютное большинство населения Цанъюанъ-Ваского автономного уезда, в котором расположены памятники наскальной живописи, и продолжают использовать писаницы в наше время как важный элемент обрядов и культов. Богатое содержание петроглифов Цанъюанья делает их ценным источником по истории австроазиатских народов, в эпоху палеометалла занимавших обширные территории Южного Китая. При анализе содержания наскальной живописи мы пришли к выводу о том, что она изображала «мир иной», воспроизводя фрагменты мифологических преданий и оформлявших их обрядов; при этом широко использовались бытовые реалии. Удалось выявить несколько базовых мифологем («происхождение людей из пещеры», «стрельба в солнце», «строительство первого жилища-гнезда»), сочетание которых определяло духовную жизнь той эпохи; часть из них расшифровать не удалось. Более подробную интерпретацию наскальных рисунков можно будет предложить после их тщательного осмотра de visu и фиксации в ходе запланированной экспедиционной поездки.

Юньнань, наскальное искусство, датировка петроглифов, народ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145637

IDR: 145145637 | УДК: 903.27(513) | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.467-475

Текст научной статьи Петроглифы цанъюанья в провинции Юньнань, Китай

На территории горной провинции Юньнань зафиксировано более 30 памятников наскального искусства [Му Цзиюань, 1993, с. 25–26], из которых самым известным является местонахождение Цанъюанья в Цанъюань-Васком автономном уезде, недалеко от границы с Мьянмой.

Писаницы Цанъюань состоят из 10 главных локусов на высоте от 989 до 1 759 м над ур. м., расположенных в районе деревень Мэншэн, Мэнлай, Нолян и Мэнцзяо, протяженностью с востока на запад ок. 20 км. В их составе выявлены 1 063 фигуры [Wu Yun et al., 2019, p. 107], выполненные в одной манере, что позволяет объединять локусы в единый памятник. Его часто определяют по названию уезда как писаницы Цанъюань. В 1990–2000-х гг. там открыли еще пять локусов (и девять – в смежных волостях) с аналогичными наскальными рисунками, но они недостаточно известны; все исследования в основном опираются на материалы первой десятки [Ян Баокан, Ван Цзюнь, 2007, с. 59]. Изображения выполнены краской, созданной, как показал спектральный анализ, на основе местного гематита; рядом с писаницами сохранились ямы, где этот минерал добывали представители народа ва,

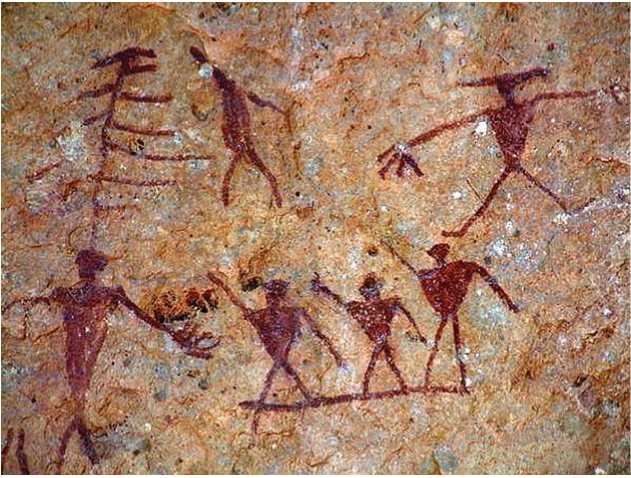

Рис. 1. Цанъюаньская пирриха (название условное). Здесь и далее – фотографии взяты из свободного депозитария иллюстраций, подготовлены к печати А.И. Соловьевым по: [Цанъюаньядэ яньхуа, 2016].

Рис. 2. Писаница Цанъюанья, «ритуальный танец» (название условное).

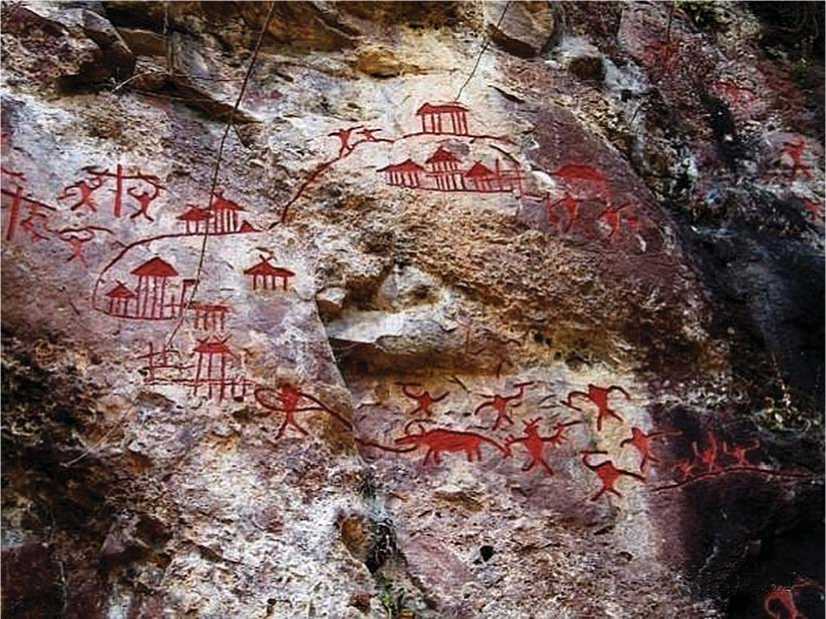

Рис. 3. Писаница Цанъюанья, «дома на сваях» (название условное).

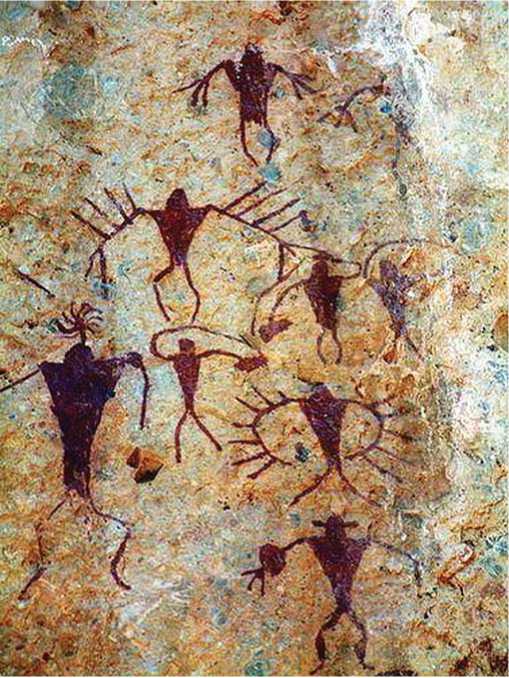

чтобы приготовить краску для ритуальной росписи «больших домов» (резиденций вождей), в которой они следовали образцам ближайшей наскальной живописи [Wang Ningsheng, 1985, p. 25]. В качестве связующего вещества использовалась бычья кровь. Цвет рисунков в разных локусах варьирует от красно-алого до темно-коричневого (рис. 1–4); но связано ли это с составом краски, возрастом, особенностями места – не ясно. Рисовали на скальных плоскостях на высоте от 1 до 8 м от поверхности, в основном пальцами, но иногда использовали кисти из растительных материалов. Назовем примерные размеры фигур по вертикали (поскольку в доступных нам иллюстрациях масштаб не указан) – от 4 до 30 см, но параметры большинства – примерно 10 см.

Обратившись к хронологии объекта, Ван Ниншэн [1985, с. 107–108] отметил сходные изображения сложного состава на рисунке локуса 5 и на бронзовом барабане из Шичжай-шань: свайный дом с птицами на крыше (вероятно, украшение конька) и рядом фигуры людей, которые с помощью песта и ступки размалывают зерно (рис. 5, 6 ). Бронзы Шич-жайшань (позднего этапа) относятся к культуре Дянь и датируются II–I вв. до н.э. [Мо-лодин и др., 2015]. Резными фигурками птиц

Рис. 4. Писаница Цанъюанья, «орнитоморфы» (название условное).

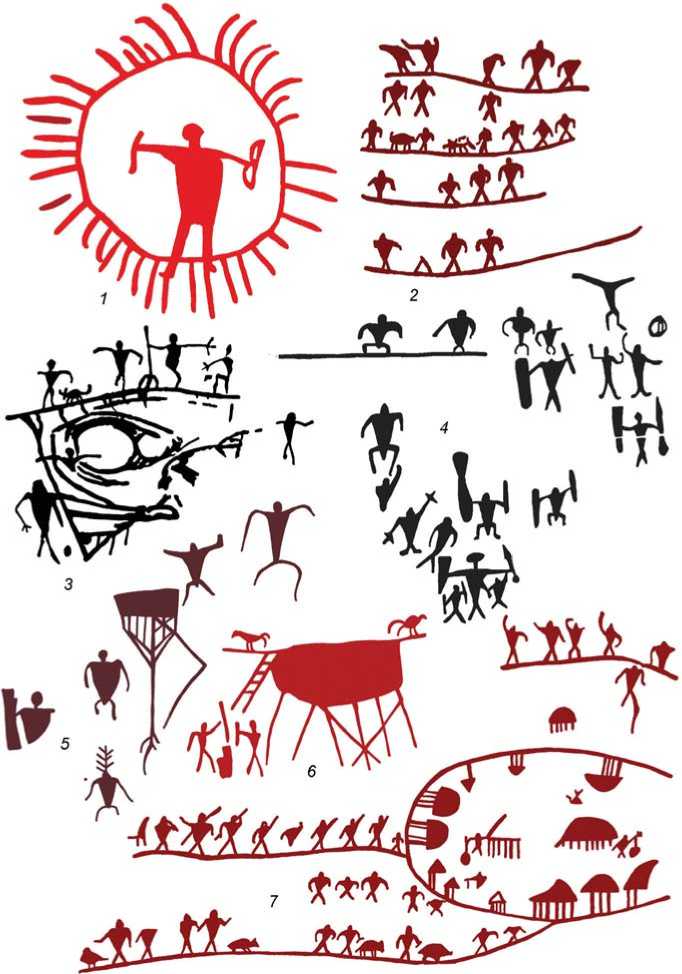

Рис. 5. Наскальная живопись разных локусов Цанъюанья. Коллаж подготовлен к печати А.И. Соловьевым по: [Wang Ningsheng, 1985; Чэнь Чжаофу, 2008]. Рисунки даны не в масштабе.

1 – «солнечный лучник», локус 7; 2 – «все пути ведут… – куда?», фрагмент рисунка, локус 2; 3 – «человек выбирается из пещеры», локус 6; 4 – «танцы со щитами» (?), локус 6; 5 – строители «гнезда», локус 5; 6 – «птицы на коньке крыши + размалывание зерна (?) в ступе», локус 5; 7 – «план поселения», локус 2.

у народа ва соседнего округа Симэн украшали дома вождей, потому что именно птицы, опустившиеся на крышу дома при выборе руководства общины, служили вышним указанием на избранника [Чэнь Е, 1999, с. 142]; впрочем, сходную роль птицы играли в легендах и ритуалах многих народов. Такие фигурки на коньке свайного дома встречаются только у ва и не известны у других этносов Юго-Западного Китая [Дуань Шилинь, 1997, с. 28]. Совпадение сложных сюжетов позволяет говорить о контактах двух культур и считать дату

Шичжайшань одним из хронологических реперов для датировки петроглифов. Также заслуживают внимания писаницы, найденные в соседнем уезде Юндэ, близкие цанъюаньскому комплексу по способу нанесения и стилю. В их составе появляются новые изображения – всадников и лошадей на выпасе [У Юнчан, 2003, с. 120]. Считается, что всадническая культура появляется на территории Юньнани благодаря царству Дянь [Деопик, 1979], поэтому появление темы всадничества в петроглифах, связанных с традицией Цанъюанья, может служить указанием на верхнюю границу датировки последнего.

Попытки связать писаницы с обнаруженными недалеко от них памятниками каменного века представляются не вполне корректными. Раскопки велись в основном в привходовых частях пещер, где нашли следы свайных жилищ, много керамики и каменных орудий; даты по радиокарбону – ок. 3 тыс. л.н. [Ян Баокан, 2002, с. 70–71]. Но хотя в инвентаре найдены фрагменты керамики, которые использовались как плошки для растирки краски из ме стного гематита, и куски спрессованного порошка этого минерала [У Юн-чан, 2003, с. 119], однозначных свидетельств того, что жители именно этих поселений создали петроглифы, не обнаружено.

Данные о нижней границе бытования петроглифов получены естественнонаучными методами. Так, из локуса 3 на радиоуглеродный анализ был отобран фрагмент сталактита, перекрывавшего рисунок; внутренний слой образца датирован 3030 ± ± 70 л.н., а внешний – 2300 ± 70 л.н. Из красителя локуса 5 были взяты многочисленные пробы для диатомового и споро-пыльцевого анализа; полученные даты соответствуют переходу от позднего этапа суббореальной эпохи к субатлантической, датированному 3500–2500 л.н. [Wu Yun et al., 2019, p. 110].

В роли вероятных создателей петроглифов Цанъюанья рассматривались предки двух наиболее многочисленных в данном регионе народов: тай ( дай ), язык которых относится к тайско-кадай-ской семье, и ва , принадлежащих к мон-кхмерской языковой общности. Последних считали наиболее вероятными создателями писаниц, поскольку, согласно письменным источникам, их предки – племена «всех пу » – проживали в данной местности уже в эпоху Шан-Инь (XV–XI вв. до н.э.), тогда как предки тайцев (одна из ветвей «всех юэ ») пришли на юго-запад Юньнани лишь в эпоху Средневековья [Дуань Шилинь, 1997, с. 30–32]. Это подтверждают лингвистические реконструкции, согласно которым народы языковой группы палаунг - ва «всегда обитали там же, где сейчас» [Яхонтов, 2006, с. 55].

У ме стных ва записаны легенда о происхождении петроглифов. Она повествует о том, что 3 тыс. лет тому назад дожди затопили всю область Васких гор, и Шанди отправил на Землю великана Айлуна, чтобы укротить стихию. У подножия гор он увидел спящую самку Черного дракона, которая тоже хотела помочь людям, высекала для них в скалах пещеры, но утомилась и легла отдохнуть. Ай-лун указал ей, где надо рыть, и помогал разбивать камни своим посохом. Вместе они пробили в скалах новое русло, по которому вода ушла в пещеру. Тем же путем удалилась под землю и дракайна. Через девять дней вода спала. Люди устроили жилища на вершинах гор, но наводнение смыло все их припасы, и они питались травой и корой деревьев. Когда Айлун собрался обратно, то люди с песнями и танцами пришли проводить его. Они преподнесли еду, которая у них была, т.е. листья и кору, и просили защитить будущий урожай зерна. Чтобы оставить память потомкам, Айлун на белом коне объехал 10 вершин и везде оставил изображения разных сторон жизни спасенных им людей. Для этого он отрезал часть указательного пальца на правой руке и рисовал на скалах кровью. Затем он поднялся на небо [Вэй Вашань, 2018].

Важно, что культурный герой жертвует людям свою кровь (метафора жизни); т.е. Айлун выступает в роли Прометея Васких гор. Насколько нам известно, легенда о происхождении петроглифов из крови героя зафиксирована только у ва и не известна другим народам.

Опять же, в данном регионе только ва проводят ритуалы, связанные с писаницами. В сухой сезон к расписным скалам приходят жители окрестных деревень, возжигают свечи и сервируют чайный стол разными кушаньями, имеющими благопоже-лательный смысл. После чего глава общины обращается к нарисованным «предкам», благодарит их за советы и обещает, что все присутствующие будут еще усерднее изучать «благую весть», нарисованную на скалах. Праздник сопровождается обязательными танцами [Чэнь Чжаофу, 2008, с. 56].

Многие фигуры писаниц изображены как бы в танцевальных позах, в которых китайские авторы видят сходство с современными танцами ва [Ван Шисюн, 1993, с. 64], включая конкретные обрядовые танцы («танцы со щитами» и т.п.) (см. рис. 1, 2). Однако такие воинственные пляски были и у других народов Юго-Восточной Азии; известен и классический вариант – античная пирриха . К тому же уровень воспроизведения рисунков не позволяет однозначно определить предметы в руках танцоров как щиты (см. рис. 5, 4 ).

Профессор Чэнь Чжаофу [б. г.] осуществил подборку материалов по свайным жилищам у народов Юньнани и Гуйчжоу (включая цанъюаньских ва ), на основании чего заключил, что многочисленные изображения таких построек на писаницах Цанъ-юанья (см. рис. 3) оставлены предками ва . Вывод вполне возможен, но как гипотеза, а не прямое доказательство. Приведем авторитетное мнение Я.В. Чеснова [1965] о том, что свайные постройки в Юго-Восточной Азии возникли в результате ландшафтно-климатических и хозяйственно-бытовых особенностей региона и не могут считаться этно-специфической чертой; к тому же они отмечены и в некоторых других местах.

Исследовательница Чэнь Е [1999] отметила многочисленные упоминания о птицах в фольклоре ва , чему в цанъюаньских петроглифах, по ее мнению, соответствовало частое появление орнитоморфов (см. рис. 4), которые могли воплощать мифологические образы, либо изображать шаманов в «птичьем» наряде, помогавшем взлететь в верхний мир. Отсюда она делает вывод о принадлежности писаниц народу ва и его предкам. Но вряд ли ее вывод можно считать доказанным, поскольку птицы как самые очевидные контактеры с небесами играют важную роль в мифологии практически всех народов планеты.

Все эти сопоставления выполнены в русле единого подхода: устанавливается сходство между отдельными рисунками писаниц и деталями в составе материальной или духовной культуры конкретного народа (иногда с привлечением сведений исторической этнографии), которое объявляется достаточным доказательством конкретной этнической атрибуции, что методологически неверно и может привести к серьезным ошибкам в интерпретации.

В данном случае, опираясь на весьма архаичные по структуре мифы, на ритуальное отношение к писаницам со стороны аборигенов, а также с учетом данных лингвистики создателями красочных панно Цанъюанья все-таки можно считать предков народа ва . Сведения по конкретным реалиям, взятые в совокупности, могут служить косвенным доказательством данного вывода.

Многие китайские ученые считают, что петроглифы довольно точно отражают повседневную жизнь народа, его хозяйственную деятельность и быт [Лю Юн, 2016]. Между тем такой вывод не столь очевиден. Для интерпретации рисунков на скалах важно определить, какой мир они отражают, земной или небесный. Провести различие бывает не просто, поскольку небесный мир конструировался создателями писаниц из вполне земных деталей.

Наиболее часто для толкований ансамбля Цанъ-юанья привлекался «план поселения» локуса 2 (см. рис. 5, 7 ) как наиболее насыщенный фигурами и смыслами. Так, Чэнь Чжаофу [б. г.] обратил особое внимание на структуру поселения, выделив три группы домов: «правильные», «искаженные» (развернутые по горизонтали) и перевернутые, которые связал с делением всех жителей на три экзогамных материнских рода. Однако далее, на той же странице, он выделил две группы домов по цвету: одна группа (включая «большой дом» в центре поселения) изображалась только контуром, другая (тоже со своим «большим домом») – полностью закрашенной. Вот тут деление на две фратрии вполне возможно, поскольку известны многочисленные примеры их противопоставления по контрастным цветам.

Впрочем, эти соображения не указывают однозначно на земную или небесную локализацию сюжета. К поселению с разных сторон проложены дороги, по которым движутся плотным строем люди и животные. Но куда же ведут omnes viae – в племенную резиденцию или в «чертог мертвых»? (рис. 5, 2 ). Идут ли они через знакомые Ваские горы или через «пространство мифа»? О такой возможности могут свидетельствовать безголовые фигуры, которые маршируют вместе с другими персонажами. Здесь можно усмотреть указание на ритуал, связанный с охотой за головами, которую практиковали этнографические ва [Fiskesjö, 2015, p. 499–503].

Свидетельством того, что изображения на скалах связаны, скорее, с ритуально-мифологическим, а не бытовым разделом культуры, могут служить мифологемы, выявленные на других локусах Цанъюанья. Так, в качестве мифологического сюжета трактуется композиция 5 в составе локуса 6. Считается, что на рисунке изображена пещера, из которой выбирается человек, чтобы присоединиться к стоящим вокруг соплеменникам (рис. 5, 3 ). В трактовке сцены ученые обратились к сказанию «Сыганли» о сотворении мира и людей. На языке ва «сыган» означает «пещера», а «ли» – «выбираться наружу». Ван Ниншэн [2008] приводит один из вариантов текста памятника, справедливо замечая, что нельзя считать связь между мифом и картинкой полностью доказанной. Такой сюжет встречается в мифах многих народов, поскольку пещера часто трактуется как женское лоно, а выход из него наружу – как символ рождения к новой жизни. Для доказательства связи рисунка на скалах с текстом предания («Сыганли») нужны совпадения в деталях, но их нет. К тому же «сыган» как «пещера» переводится в диалекте симэнских ва , тогда как у цанъюань-ских ва оно означает тыкву-горянку [Фу Айминь, Фань Чэнь, 2008]. Смысл предания не меняется, поскольку тыква-горлянка почиталась как женский символ в культуре многих этносов Восточной Азии, включая ва [Шэнь Сюцин, 2013], но в данном случае подробности имеют значение.

Можно упомянуть мифологему «отделения неба от земли», согласно которой небо поднимают ударами пестов, когда дробят в ступе зерно. Она широко распространена среди разных народов Юго-Восточной Азии (включая и Южный Китай), откуда ее заимствовали в африканские предания [Березкин, 2016, с. 26–27]. Судя по петроглифам Цанъю-ань, в которых часто изображают людей, толкущих что-то пестами в ступе, этот миф был известен их создателям.

Еще одна мифологема представлена на локусе 5 (рис. 5, 5) (а также 1 и 4). Предположительно там изображена построенная на дереве хижина, от которой вниз спускается лестница. Такие жилища, похожие на птичьи гнезда, по свидетельству письменных памятников Древнего Китая, строили люди в далеком прошлом [Чэнь Личжу, 2015]. Их создателем почитается культурный герой Ючао («Имеющий гнездо»); в поздних сочинениях ему приписывают также создание одежды из луба.

Среди множества персонажей удалось обнаружить явно мифологический образ: фигуру лучника на фоне солнечного диска (рис. 5, 1 ). Дуань Ши-линь [1984, с. 62] по этому поводу приводит легенду местных ва о том, как брат и сестра полюбили друг друга и, чтобы скрыть преступную любовь, бежали в горы. Небо и земля тогда были связаны между собой, поэтому брат взбежал на солнце и закрыл его руками и телом, а сестра взобралась на луну и закрыла половину своей юбкой. Мотивы инцеста, а также связи неба и земли указывают на архаичность сюжета. Однако китайский исследователь выводит за его рамки изображение лука (арбалета). Но лук является ключом к пониманию композиции, поскольку указывает на мифологему «стрельбы в лишние солнца» [Ван Ниншэн, 2008, с. 22]. В развитом виде она представлена в китайском предании о Стрелке И, но была широко распространена в мифах Пасифики и происходила, вероятно, из среды австроазиатских народов ЮгоВосточной Азии, включая Южный Китай [Комиссаров, Кудинова, 2012, с. 74–77].

Достоверная интерпретация наскальных рисунков требует опоры не на совпадение отдельных культурных элементов, которое часто носит общетипологический характер, а выделение устойчивых сложных сюжетов. Реалии, выбранные для сопоставления, должны быть не только необходимыми, но и достаточными для привязки наскальной живописи к конкретной мифологии, культуре, этносу, что позволит с большей вероятностью исключить случайные совпадения. Писаницы Цанъюанья – важнейший памятник наскального искусства Китая, который создавался на протяжении нескольких веков; наиболее вероятная датировка нижней границы – конец династии Шан (XI в. до н.э.), верхней – династия Западная Хань (II–I вв. до н.э.). Создателями рисунков в Цанъюанья, вероятно, были предки народа ва . Содержание писаниц делает их ценным источником по истории австроазиатских народов, в эпоху палеометалла занимавших обширные территории «к югу от Янцзы».

Работа подготовлена по проекту НИР № 0329-20190003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы Петроглифы цанъюанья в провинции Юньнань, Китай

- Березкин Ю.Е. Азиатский след в африканском фольклоре в свете данных о трансконтинентальных связях в акватории Индийского океана во II тыс. до н.э. - I тыс. н.э. // Зограф. сб. - СПб.: МАЭ РАН, 2016. - Вып. 5. -С. 23-44.

- Ван Ниншэн. Юньнань цанъюань яхуадэ фасянь юй яньцзю (Открытие и исследование писаниц Цанъюань). -Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1985. - 133 с., ил. (на кит. яз.).

- Ван Ниншэн. Вацзу "сыганли" шэньхуа хэ цанъюань яхуа (Миф "Сыганли" у народа ва и писаницы Цанъюань) // Чжунго вацзу "сыганли" юй вацзу вэньхуа сюэшу яньтаохуй луньвэньцзи (Предание "Сыганли" у китайских ва и культура народа ва: сб. ст. науч.-исслед. конф.). - Куньмин: Юньнань жэньминь чубаньшэ, 2008. - С. 18-23 (на кит. яз.).

- Ван Шисюн. Цяньси вацзу удаодэ чуаньчэн юй фэнгэ (Предварительный анализ преемственности и стиля танцев ва) // Миньцзу ишу яньцзю. - 1993. - № 5. - С. 64-66 (на кит. яз.).

- Вэй Вашань. Вацзу гуши - цанъюань яхуадэ чуань-шо (Микроблогер Васких гор. Повествование народа ва -легенда о петроглифах Цанъюань) // Каньдянь куайбао (обществ. электрон. газета). - 28.12.2018. - URL: https:// kuaibao.qq.com/s/20181228A0YNLN00?refer=spider (на кит. яз.) (дата обращения: 15.08.2020).

- Деопик Д.В. Всадническая культура в верховьях Янцзы и восточный вариант "звериного стиля" // Культура и искусство народов Средней Азии в древности и средневековье. - М.: Глав. ред. воет, лит-ры, 1979. - С. 62-67.

- Дуань Шилинь. Юньнань цанъюань яхуа цзушу шитань (Предварительное обсуждение этнической принадлежности писаниц Цанъюань, пров. Юньнань) // Юньнань шифань дасюэ сюэбао: чжэеюэ шэхуй кэеюэ бань. - 1984. - № 2. - С. 56-63 (на кит. яз.).

- Дуань Шилинь. Цзай лунь юньнань цанъюань яхуадэ цзушу (Еще раз об этнической принадлежности писаниц Цанъюань, пров. Юньнань) // Юньнань шифань дасюэ сюэбао: чжэеюэ шэхуй кэеюэ бань. - 1997. - Т. 29, № 1. - С. 27-34 (на кит. яз.).

- Комиссаров С.А., Кудинова М.А. Образ Небесного пса в китайской мифологии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. - 2012. - Т. 11. - Вып. 4: Востоковедение. - С. 70-79. 10.Лю Юн. Цзиюй цанъюань яхуадэ шаошу миньцзу шуймо жэньу хуа чуаньцзо (Создавать персонажи, основываясь на монохроматической живописи малых народов [в составе] петроглифов Цанъюань) // Нэйцзян шифань сюэюань сюэбао. - 2016. - № 5. - С. 136-138 (на кит. яз.).

- Мелодии В.И., Полосьмак Н.В., Комиссаров С.А., Азаренко Ю.А. Культура Дянь (Диен) как вариант донг-шонской цивилизации // Развитие территорий. - 2015. -№ 1. - С. 6-12.

- Му Цзиюань. Юньнань цанъюань яхуа цзи ци янь-цзю гайшу (Обзор писаниц Цанъюань, пров. Юньнань, и их изучения) // Сычуань вэньу. - 1993. - № 6. - С. 2326 (на кит. яз.).

- У Юнчан. Цанъюань яхуа цзуншо (Комплексное обсуждение петроглифов Цанъюань) // Миньцзу ишу янь-цзю. - 2003. - № S1. - С. 116-120 (на кит. яз.).

- Фу Айминь, Фань Чэнь. Цанъюань шиянь чужэнь хулу тусин юй вацзу "сыганли" шэньхуадэ бицзяо (Изображение человека, выбирающегося из тыквы-горлянки, на петроглифах Цанъюань в сравнении с мифом "Сы-ганли" народа ва) // Чжунго вацзу "сыганли" юй вацзу вэньхуа сюэшу яньтаохуй луньвэньцзи (Предание "Сыганли" у китайских ва и культура народа ва: сб. ст. науч.-исслед. конф.). - Куньмин: Юньнань жэньминь чубань-шэ, 2008. - С. 188-198 (на кит. яз.).

- Цанъюаньядэ яньхуа (Писаницы Цанъюанья) // Портал "Байду тупянь" (свободный депозитарий иллюстраций). - (12.06.2016). - URL: https://image.baidu.com/ search/index?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=1&cl=2 &ie=gb18030&word=%B2%D7%D4%B4%D1%C2%B5% C4%D1%D2%BB%AD&fr=ala&ala=1&alatpl=adress&pos =0&hs=2&xthttps=000000 (дата обращения: 15.08.2020).

- Чеснов Я.В. О специфике свайных жилищ Юго-Восточной Азии // Сов. этнография. - 1965. - № 5. - С. 59-69.

- Чэнь Е. Юньнань цанъюань яхуа "няосин жэнь" шиши (Предварительное объяснение [образов] "орнито-морфных людей" на писаницах Цанъюань, пров. Юньнань) // Чжэцзян сюэкань. - 1999. - № 5. - С. 139-143 (на кит. яз.).

- Чэнь Личжу. Ючаоши чуаньшо цзунхэ яньцзю -цзяньшо чжунго шисюэдэ линъигэ чуаньтун (Комплексное изучение легенды о Ючао - с разбором другой традиции в китайской историографии) // Шисюэ юэ-кань. - 2015. - № 2. - С. 86-95 (на кит. яз.).

- Чэнь Чжаофу. Чжунго яньхуа фасянь ши (История открытия наскальной живописи в Китае). - Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2008. - 437 с. (на кит. яз.).

- Чэнь Чжаофу. Яньхуачжундэ и ши чжу син (Одежда, пища, жилье и транспорт в составе наскальных изображений) // Bradshaw Foundation China Rock Art Archive. - [б. r.] - [44 с., раздельн. паг.] - URL: http:// www.bradshawfoundation.com/china/life_in_rock_art.pdf (на кит. яз.) (дата обращения: 15.08.2020).

- Шэнь Сюцин. Хулу юй вацзу жэньлэй циюань шэнь-хуа (Тыква-горлянка и миф народа ва о происхождении человечества) // Дагуань чжоукань. - 2013. - Т. 622, № 10. - С. 10 (на кит. яз.).

- Ян Баокан. Лунь юньнань цанъюань яхуадэ нянь-дай (О хронологии петроглифов Цанъюань, пров. Юньнань) // Чусюн шифань сюэюань сюэбао. - 2002. - Т. 17, № 5. - С. 70-72 (на кит. яз.).

- Ян Баокан, Ван Цзюнь. Юньнань цанъюань яхуа яньцзю цзуншу (Обзор исследований писаниц Цанъю-ань, пров. Юньнань) // Юньнань шифань дасюэ сюэбао: чжэсюэ шэхуй кэсюэ бань. - 2007. - Т. 39, № 2. - С. 5861 (на кит. яз.).

- Яхонтов С.Е. Прародина и древние передвижения языковых групп народов материковой части Юго-Восточной Азии // Историко-культурные связи народов Тихоокеанского бассейна: Маклаевские чтения, 20022006 гг. - СПб.: МАО РАН, 2006. - С. 42-64.

- Fiskesjo M. Wa grotesque: Headhunting theme parks and the Chinese nostalgia for primitive contemporaries // Ethnos: J. of anthropol. - 2015. - Vol. 80, iss. 4. - P. 497-523. - URL: DOI: 10.1080/00141844.2014.939100

- Wang Ningsheng. Rock Paintings in Yunnan, China: Some new light on the old Shan Kingdom // Expedition. -1985. - Vol. 27, No. 1. - P. 25-33.

- Wu Yun, Mou Xiaomei, Xiao Bo, Ji Xueping. Rock art in Southwestern China // Rock Art in East Asia: A thematic study. - Paris: ICOMOS Int., 2019 (e-book). - P. 105-125.