Петроглифы Канцзяшимэньцзы (Синьцзян, КНР): еще раз о хронологии и семантике памятника

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Черемисин Дмитрий Владимирович, Соловьев Александр Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Наскальное искусство китая

Статья в выпуске: 10 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье исследован уникальный памятник наскального искусства на территории Синьцзяна - петроглифы Канцзяшимэньцзы (уезд Хутуби). Он представляет собой ансамбль из 292 фигур, нанесенных на скальную поверхность в технике контррельефной выбивки с последующей прошлифовкой. Фигуры изображены в стилизованных (танцующих) позах, мужские персонажи часто изображены с эрегированным фаллосом, в общую картину включено несколько коитальных сцен. Нам представляется, что ансамбль в целом служил изобразительным отражением древних мистерий, связанных с родовыми или племенными культами и сакральными брачными ритуалами. Основной корпус петроглифов датируется эпохой развитой бронзы (в пределах первой половины II тыс. до н. э.), представленной на территории Синьцзяна культурой Сяохэ. В составе петроглифов можно выделить, вероятно, поздние вставки, хотя они точно вписаны в общий сюжет. Изображения «тигров» можно связать с кочевыми племенами саков (с датой в рамках первой половины I тыс. до н. э.), а антитетические изображения пары лошадей - с народом юэчжи (датированы в рамках II в. до н. э.). В любом случае, памятник создавался и использовался в течение долгого времени. Не исключено, что в Канцзяшимэньцзы функционировало святилище как минимум регионального значения.

Петроглифы, синьцзян, тянь-шань, бронзовый век, культура сяохэ, репродуктивные обряды, фаллический культ, святилище, ритуальные танцы

Короткий адрес: https://sciup.org/147220398

IDR: 147220398 | УДК: 903.27(516) | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-10-9-22

Текст научной статьи Петроглифы Канцзяшимэньцзы (Синьцзян, КНР): еще раз о хронологии и семантике памятника

Acknowledgements

The paper was made possible with the financial support of the RFBR, project no. 18-09-00557.

The authors would like to express their gratitude to Liu Xiaotang, Professor of Xinjiang Normal University (Urumqi) for providing his advice and books on the issues being investigated.

Komissarov S. A., Cheremisin D. V., Soloviev A. I. Petroglyphs of Kangjiashimenzi (Xinjiang, PRC): Once Again about the Chronology and Semantics of the Site. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2020, vol. 19, no. 10: Oriental Studies, p. 9–22. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-10-9-22

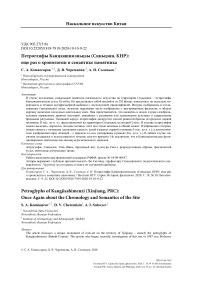

Панно с древними петроглифами, обнаруженными в месте под названием Канцзяшимэнь-цзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) (рис. 1), относится к той категории памятников, о которых все что-то слышали, но достоверно никто ничего не знает. В российской историографии, помимо небольшой заметки Д. В. Черемисина [1998], мы обнаружили лишь немногие ссылки на эти петроглифы в обзорных статьях, немногим лучше обстоит дело и в западных изданиях. Хотя количественно таких упоминаний больше, но, как правило, они сделаны не на страницах научной периодики, а в любительских блогах и на туристических сайтах. И это при том, что речь действительно идет об уникальном памятнике, по содержанию не уступающему петроглифам Пангудэ в Корее или, скажем, Томской писаницы в Сибири, которому посвящена обширная литература на китайском языке.

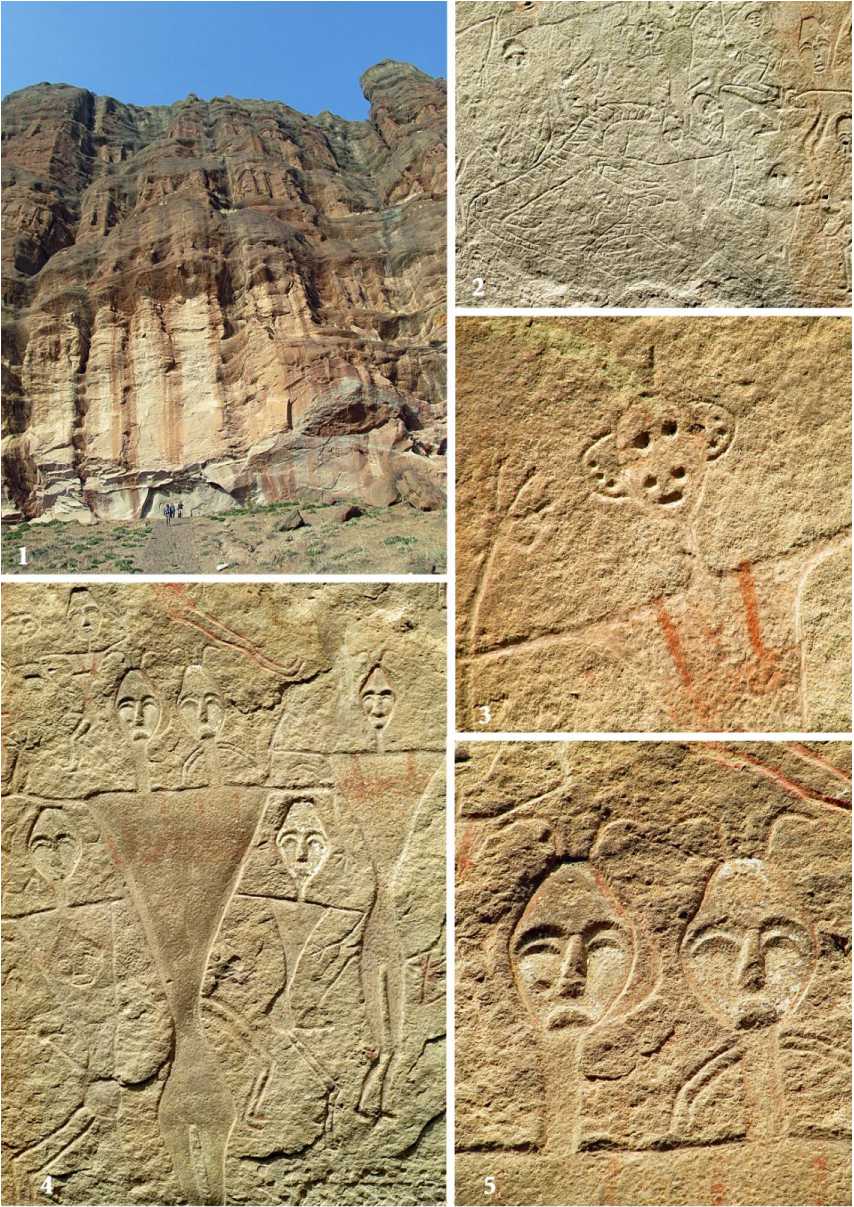

В своей статье мы постарались дать необходимые сведения о месте находки, ее датах и основном содержании, используя доступные нам китайские публикации. Первым кратко описал памятник Ли Шичан, чиновник правительства уезда Хутуби в составе Чанцзи-Хуэйского автономного округа. В 1985 г. он издал для служебного пользования «Топонимический атлас уезда Хутуби», где датировал наскальные изображения танцующих фигур периодом Северных и Южных династий (см.: [Чжан Цзяси, 2018а. С. 97]). Летом 1987 г. он сопровождал проф. Ван Бинхуа, который детально обследовал памятник и подготовил первую научную публикацию. Проехав 75 км на юго-запад от уездного центра, они углубились в предгорье Тянь-Шаня и у подножья одной из скал, сложенной из крупнозернистого песчаника, вышли к обширной скальной плоскости под небольшим навесом, с изображениями, нанесенными на высоте от 2,5 до 10 м от дневной поверхности. Общий размер этого панно 14 × 9 м, при этом площадь наибольшей концентрации фигур высотой примерно от 10 см до 2,4 м – вдвое меньше (ок. 60 кв. м). Изображения наносились в технике контррельефной выбивки с последующей прошлифовкой. Внутри выбитых контуров сохранились следы красной, реже белой и желтой краски. Данные факты свидетельствуют о сравнительно долгих сроках создания и использования объекта. Для удобства описания и анализа Ван Бинхуа разделил изображения на девять групп [Синьцзян тяньшань.., 1990. С. 6–7], с чем согласились и другие исследователи (рис. 2, 1 – 8 ).

Рис. 1. Петроглифы Канцзяшимэньцзы (уезд Хутуби, СУАР): общий вид и детали изображений.

Снимки сделаны в 2013 г.; предоставлены Д. В. Черемисиным. Таблица подготовлена к печати А. И. Соловьевым Fig. 1 . Petroglyphs of Kangjaishimenzi (Hutubi County, Xinjiang): general view and some details of engravings.

Photos were taken in 2013; provided by D. V. Chemerisin. Illustration prepared for publishing by A. I. Solovyev

Рис. 2. Петроглифы Канцзяшимэньцзы (уезд Хутуби, СУАР), разделенные на основные группы (по [Ван Бинхуа, 1990]): 1 – группа 7; 2 – группа 8; 3 – группа 6; 4 – группа 1; 5 – группа 4; 6 – группа 2; 7 – группа 5; 8 – группа 3; отсутствует группа 9, представленная, по сути, только одной антропоморфной фигурой. Таблица составлена А. И. Соловьевым по: [Синьцзян тяньшань.., 1990. С. 10–18]

Fig. 2. Petroglyphs of Kangjaishimenzi (Hutubi County, Xinjiang), divided into main groups [as per: Wang Binghua, 1990]: 1 – group 7; 2 – group 8; 3 – group 6; 4 – group 1; 5 – group 4; 6 – group 2; 7 – group 5; 8 – group 3; group 9 is absent because it consists only of one anthropomorphic figure. Illustration prepared for publishing by A. I. Solovyev [as per: Xinjiang tanshan.., 1990. P. 10–18]

Недавно Чжан Цзяси [20186] опубликовал описания фигур, не входящих в основную композицию. Они были нанесены (не только выбивкой, но и краской) на скалах в западной части панно, а также на каменных блоках, лежавших возле навеса. Судя по описанию и очень нечетким фотографиям, изображения включали фигуры всадников (?) и различных животных: оленей, козлов, сходных по стилю с наскальным искусством Джунгарского Алтая; вероятно, эти фигуры относятся к более позднему периоду, чем основное панно. Мы согласны с пафосом статьи Чжан Цзяси: о том, что анализировать ансамбль петроглифов Канцзяшимэньцзы следует в едином комплексе, с учетом последних находок, но для этого необходимы их качественные копии или снимки, которые пока нам не доступны.

Что касается главной композиции, то она представлена в основном антропоморфными фигурами, изображенными в единой иконографии с рядом деталей, общих для всех, либо присущих лишь отдельным фигурам (наличие или отсутствие хвоста у мужских персонажей, ушей, «антенн-рожек», разнообразных причесок или головных уборов, возможно, украшений из перьев и т. п.). Вероятно, все персонажи представлены обнаженными, у мужчин акцентирован фаллос, у женщин выделены бедра. Встречаются фигуры с «женскими» особенностями и одновременно с фаллосом; китайские исследователи определяют их как «гер-мафродитов».

Можно выделить два основных типа фигур. У одних абрис подчинен подчеркнутой геометрической схеме с треугольным туловищем, который образуют широкие плечи и узкая талия, у других - туловище подпрямоугольной формы, без выделенной талии. Рядом с полными человеческими фигурами изображены парциальные: так называемые личины - изображения отделенных от туловища голов анфас с деталями лица, которые идентичны физиогномике полных фигур, а также неполные антропоморфные изображения без рук, без ног, без головы. Есть антропоморфные фигуры с двумя или с тремя головами, а также с личинами на груди.

В композиции представлены две группы схематичных человеческих фигур, стоящих в ряд друг за другом; иногда этот ряд начинается серией округлых точек, отходящих в один ряд от сцены коитуса, затем они трансформируются в шеренгу маленьких человечков, где точка становится головой. Особенно интересна композиция, в которой два фаллических персонажа осуществляют коитус с женским персонажем, и непосредственно от женской фигуры отходит ряд точек, а затем - два ряда маленьких человеческих фигур. В другой части панно есть группа, в которой отдельный ряд точек идет от лишенного головы персонажа к «личине» (или утраченной голове?), а также шеренга из человечков, идущих в сторону сидящей одиночной фаллической фигуре (местный вариант ищущих упокоения «на лоне Авраамовом»?) (рис. 2, 1 ).

Помимо антропоморфных персонажей, в состав панно входят изображения двух «тигров» в его левом краю, рядом со сценами коитуса, с которого, вероятно, начиналось развертывание изобразительного ряда ансамбля; две пары фигур лошадей, помещенных между антропоморфными персонажами, стоящими вертикально и обращенными друг к другу; а также редкие, недостаточно детализированные фигуры животных. В отличие от других изображений комплекса, «тигры» нанесены на скальную поверхность в технике глубокой гравировки, абрис и линии внутри туловища хищников, очевидно, обозначающие раскраску животного, прорезаны в скальной поверхности (рис. 2, 5). Можно предположить, что эти изображения не входили изначально в многофигурную композицию из нескольких групп, где основные персонажи - антропоморфы. Предположения китайских коллег о том, что эти изображения могли быть связаны с присутствием в регионе сакских племен , не лишены смысла. В то же время нельзя исключать возможность того, что группа резных петроглифов, в которую водят фигуры тигров, «сакский стиль» которых весьма условен, как и расположенных рядом три значка в виде лука со стрелой, - это составная часть ансамбля, а отличная от остальных петроглифов техника нанесения определена различиями в семантике изображений. На такую мысль наводит весьма искусное размещение кошачьих хищников, которые вписаны в пространство скальной плоскости, образуя единое повествовательное пространство.

По вопросу датировки ансамбля петроглифов наиболее полно высказался проф. Ван Бинхуа. На основании того, что в петроглифах Канцзяшимэньцзы представлены ярко выраженные фаллические культы и ритуалы, он отнес их к развитому патриархальному обществу, которое наступает на заключительном этапе первобытной стадии развития, что в археологическом отношении, по его мнению, соответствует эпохе позднего неолита. Поэтому он считал возможным опираться на датировки памятника Сыдаогоу в границах того же округа, где нашли каменный фаллический жезл, причем датировал этот «неолит» периодом от Западного Чжоу до позднего Чжаньго (X–III вв. до н. э.). Кроме того, к сопоставлению с антитетичными фигурами коней проф. Ван привлек луристанские бронзы, в составе которых действительно немало подобных композиций с наиболее вероятной датой IX–VII вв. до н. э. 1. Сюда же были добавлены сведения по времени создания индийского эпоса «Рамаяна», текст которого был привлечен для расшифровки одного из сюжетов: не раньше IV в. до н. э. – не позднее II в. н. э. 2; из этого периода он выбрал наиболее удобный для его расчетов период IV–III вв. до н. э. В довершение хронологического поиска были привлечены сведения о племенах саков ( сай ), поскольку, по данным китайских летописей, именно они кочевали в регионе Тянь-Шаня во второй половине I тыс. до н. э. К тому же черты лица у антропоморфных персонажей Канцзяшимэньцзы соответствуют белой расе 3 ( саки были европеоидами); а треугольная форма головы у некоторых антропоморфов напоминает остроконечные колпаки саков . В итоге получилось, что петроглифы созданы сакскими племенами в первой половине I тыс. до н. э., но не ранее X в. до н. э. [Синьцзян тяньшань.., 1990. С. 32–35].

Приведенные доказательства не кажутся нам достаточно убедительными, но мы специально уделили им много места, чтобы показать, во-первых, сколь большое впечатление уникальность этого памятника произвела на Ван Бинхуа. Ему не с чем было сопоставить свое открытие, отсюда – попытка найти аналогии в самых разных сферах. Ван Бинхуа, в то время директор Института археологии и памятников материальной культуры СУАР, является одним из самых опытных и авторитетных археологов Китая. И никогда бы он не написал применительно к обычному памятнику о «неолитических саках» эпохи Чжаньго, даже без упоминания Луристана и «Рамаяны», но в данном случае ему нужна была хоть какая-то отправная точка. Во-вторых, сделанные им выводы, несмотря на их слабую обоснованность, получили распространение и поддержку в историографии. Так, Су Бэйхай [2013. С. 274–277], после многостраничного рассуждения о матриархате и патриархате (проще говоря, ни о чем), отнес создание петроглифов Хутуби к I тыс. до н. э., но не позднее III в. до н. э., и тоже связал их с сакскими племенами 4.

Еще одну гипотезу – о том, что петроглифы Канцзяшимэньцзы созданы в рамках II в. до н. э. представителями народа юэчжи – выдвинул Ли Шухуй. Опровергать его рискованные сопоставления не имеет смысла ввиду их методической несостоятельности. Приведем в качестве примера лишь одно из них. Проф. Ли пишет о европеоидных чертах персонажей петроглифов, что соответствует облику юэчжей, которые «как раз и принадлежали к народам индоевропейских языков» [Ли Шухуй, 2013. С. 47], при этом автор не замечает, что сравнение (раса – язык) – из разных категорий.

Новое направление для сопоставлений, в том числе с целью датирования, обосновал Лю Сюэтан. Он определил сходные черты двух уникальных памятников: петроглифов Канцзя-шимэньцзы и могильника Сяохэ. Некоторые из них являются слишком общими и не могут быть приняты во внимание (такие как насыщенность элементами фаллического культа или использование красной и белой краски для раскраски лиц), другие же заслуживают обсуждения. В частности, в Сяохэ найдены довольно многочисленные деревянные маски [Молодин, 2019] с выраженными европеоидными чертами и особо подчеркнутым носом – ту же тенденцию можно видеть и в наскальных изображениях. На возможность такой интерпретации указывает то обстоятельство, что, судя по фотографиям, кончики носа у рельефных изображений на скалах, которые должны были, как и у масок могильника, заметно выступать вперед, оказались утраченными (рис. 1, 4 , 5 ). Добавим также напрашивающуюся аналогию масок в могилах изображениям «личин» на скалах. Остроугольные головы антропоморфов с отходящими от них одной-двумя короткими чертами, по мнению проф. Лю, изображали не высокие колпаки саков , а войлочные шапки с округлым верхом, как правило, украшенные перьями, которые были в моде у покойников Сяохэ. На этом основании он относит оба памятника к одному культурному потоку и временному периоду [Лю Сюэтан, 2015. С. 37–39]. В настоящее время культура Сяохэ вполне доказательно отнесена к эпохе развитой бронзы и датирована XVII–XV вв. до н. э. [Молодин, Комиссаров, 2016. С. 509]; соответственно, также к бронзовому веку предлагается отнести дату Канцзяшимэньцзы. Возможными создателями этого памятника были тохары , преодолевавших Тянь-Шань в своем движении с севера на юг [Лю Сюэтан, 2007. С. 48].

Любопытную аналогию предложил проф. Линь Мэйцунь [2003. С. 20–21], который указал на изображения мужчины и женщины («шаманов»), нарисованные на сосудах культуры Тяньшань-бэйлу. Он считает, что основные приемы изображения (треугольные тела, раскрытая пятерня) полностью соответствуют традиции Канцзяшимэньцзы, поэтому дата культуры, к которой относятся сосуды с росписью (примерно 1800 г. до н. э.), может быть распространена и на петроглифы. Это предположение поддержал Хань Цзянье [2018. C. 15], который, правда, без какой-либо аргументации расширил период датирования в пределах всего II тыс. до н. э.

В 2015 г. петроглифы Канцзяшимэньцзы обследовала команда Международного центра по датированию наскального искусства (ISRAD) под руководством проф. Р. Беднарика. Он провел изучение эрозии скальной поверхности и на основании полученных данных попытался датировать время нанесения выбивки. Однако полученные даты отличались слишком большим размахом – для основного корпуса, вероятно, от 2000 до 3000 л. н., но, во всяком случае, не ранее 4000 л. н и не позднее 1500 л. н. [Bednarick, 2018. P. 390–391]. Столь широкая «дата» для эпохи палеометалла не имеет смысла; похоже, что метод исследования микроэрозии сколов остается экспериментальным и нуждается в проверке иными способами [Дэв-лет, 2002. С. 71–72].

Сведения по хронологии памятника можно также получить на основании стилистического и иконографического анализа фигур в составе ансамбля. Антропоморфные сюжеты, и прежде всего «личины», тематически доминируют в наскальном искусстве Евразии эпохи бронзы. Особо выделим сцены нападения тигра или другого хищника на человека, в том числе на антропоморфных персонажей в состоянии коитуса. В ряде подобных композиций нет воспроизведения собственно соития, однако сексуальная сфера данных сцен обозначена предельно ясно и их семантическое сходство или даже тождество очевидно. По крайней мере, в двух наскальных композициях – сценах из урочища Бичигтын-Хад в Гобийском Алтае (Монголия) и Ешки-Ольмес в Джунгарском Алатау (Казахстан) реализован один и тот же сюжет, в котором связаны сексуальный (коитальный) аспект и мотив нападения хищника на людей. По стилю можно датировать эти сцены в пределах начала – первой половины I тыс. до н. э., а истоки сюжета усматривать в изобразительных памятниках середины II тыс. до н. э. (для востока Евразии - окуневское и каракольское искусство, петроглифы и рисунки на плитах могильных конструкций) [Черемисин, 1998]. В то же время попытки соотнести петроглифы Канцзяшимэньцзы с наскальным искусством Тамгалы (Казахстан) и Гобустана (Азербайджан) [Чжан Цзяси, 2018а. С. 103-104] нам представляются ничем не оправданными: разные стили, разное содержание.

Что касается интерпретации других изображений в составе композиции , то возможность их «прочтения» связывается с выделением нижеследующих смысловых блоков (речь идет об искусственной «раскадровке» единого изобразительного поля):

-

• мужские персонажи с гипертрофированным фаллосом как манифестация производительной потенции индивида и «родового тела» (?);

-

• парциальные фигуры и «отделенные» от тел «личины» - головы или маски (?), обезглавленные и другие неполные, возможно, расчлененные (?) тела;

-

• «инкорпорированные» друг в друга и многоголовые персонажи - демонстрация «соединения» ранее разъятого, расчлененного (?);

-

• ряды точек, отходящие от сцены коитуса и превращающиеся в ряды крошечных человеческих фигур - моделирование генерации рода от зачатия до смерти, отражение связи предков и потомков.

Отдельно следует подчеркнуть иконографическое сходство (за исключением деталей) всех антропоморфных образов как явное указание на родство воспроизведенных персонажей. Большинство фигур показаны в динамике, исполняющими некий танец как непременный элемент обряда. По мнению Лю Сюэтана, устойчиво повторяющаяся поза «танцоров диско» (правая рука согнута в локте и поднята вверх, левая - соответственно, опущена вниз) воспроизводит символ свастики, который имел самое широкое распространение на территории Евразии, начиная с эпохи раннего неолита, и выступал символом плодородия, в первую очередь женского [Лю Сюэтан, 2015. С. 42-45; Он же, 2016. С. 87-92].

В результате проведенного анализа можно констатировать единство большей части композиции, содержание которой является наиболее полным и подробным изобразительным отражением древних мистерий, связанных с родовыми или племенными культами и сакральными брачными ритуалами. Содержание ансамбля петроглифов Канцзяшимэньцзы поддается расшифровке в контексте мифологии населения Евразии эпохи бронзы - раннего железа как отражение представлений о натальных, инициационных и посмертных превращениях человека, о модели существования рода или племени в природно-космических циклах, о трансформациях индивидуального и родового организма (так называемого «родового тела» социума). Вероятно, в Канцзяшимэньцзы запечатлены кульминационные моменты конкретного обряда, воспроизводящего космо- или этногонические сюжеты архаической мифологии. Гипотетически можно предположить, что на скальной плоскости обозначены члены рода в момент оргиастического брачного ритуала, воплощающего культово-генеалогический миф.

Особо следует сказать о двух парах антитетически изображенных лошадей, поскольку именно их китайские коллеги связывают с культом «коня-предка» и магией плодородия и определяют как «танец жертвоприношения лошади», «обряд мольбы о плодородии». Возможную расшифровку содержания композиции они предлагают искать в описании обряда ашвамедха - ритуала заклания лошади - в эпической поэме индоариев «Рамаяна». Впервые на такую возможность указал Ван Бинхуа, а остальные лишь ссылались на его исследование, без непосредственного обращения к тексту памятника. Между тем в предложенной интерпретации много неясного. Во-первых, нам непонятно, каким текстом «Рамаяны» пользовался проф. Ван. Его описание обряда не просто отличается от классического варианта, записанно- го на санскрите (Рамаяна Вальмики) 5 , но и содержит необъяснимые ошибки [Синьцзян тяньшань.., 1990. С. 33–34, 44]. И дело даже не в том, что Дашаратха был царем Айодхьи (на севере Индии), а никак не Цейлона (т. е. Ланки, где царствовал Равана, антагонист Рамы). В описании Ван Бинхуа место главной жертвы отводится кобылице. Но в оригинале это конь, с телом которого главная царица проводит ночь, после чего у нее рождается сын. В таком варианте можно видеть ясное указание на совокупление царицы с жеребцом, которого в данном случае вряд ли смогла заменить кобылица. Во-вторых, в обряде ашвамедха царица и убивает, и вступает в связь с одним жеребцом, тогда как на петроглифах Канцзяшимэньцзы лошади даны парами (одна пара жеребцов, вторая, возможно, жеребец и кобыла) (рис. 2, 4). Такое их тесное соединение само по себе является сюжетом, который можно связать, скорее, с культом божественных близнецов Ашвинов, о котором, правда, мало что известно. В любом случае, это – близнечный культ, связанный с фратриальной организацией древнего общества. Ашвины также почитались как колесничные солярные божества; в качестве таковых они участвуют в небесной свадьбе солнечной девы и бога Луны; указания на более тесные связи этого образа с культами плодородия нам неизвестны. К тому же, в-третьих, конские изображения, возможно, не имели прямой связи с композицией в целом. Как полагал Чэнь Дунцзи [1991. С. 51], большие фигуры в группе 1 (рис. 2, 4) тесно связаны между собой, плотно заполняют пространство, поэтому маленькие парные фигурки лошадей, повернутых друг другу, вероятно, нанесли позднее, втиснув в свободное пространство. По своей структуре эти фигурки походят на родовые эмблемы; их могли аккуратно вписать в сакральный текст петроглифов как знак уважения и своеобразный вклад в проводимый обряд. И, в-четвертых, только этот сюжет находит прямые аналогии в памятниках наскального искусства Евразии. Так, в комплексе петроглифов местонахождения Теректы Аулие (казахский мелко-сопочник, Центральный Казахстан), 90 % изображений которого приходится на образ лошади, трижды встречен тот же сюжет – две противопоставленные вертикально стоящие фигуры лошадей [Самашев и др., 2013. С. 55, 123, 129]. По мнению З. С. Самашева, лошади показаны как жеребцы «в позе боя», хотя половые признаки коней не воспроизведены. Иконография лошадей с выделенными нависающими челками соответствует сейминско-турбинской изобразительной традиции [Там же. С. 128–136]. Эти аналогии лишний раз укрепляют наши аргументы относительно датировки синьцзянского наскального памятника.

В заключении еще раз подчеркнем главную характеристику ансамбля Канцзяшимэньцзы – его уникальность. Нам не известны более или менее близкие аналогии ему среди петроглифов Евразии, хотя воспроизведение сцен соития, фантастических антропоморфных персонажей и «личин» присутствуют в репертуаре отдельных евразийских памятников наскального искусства бронзового века.

Китайские авторы отмечают, что предельная концентрация изображений в одном месте отличает Канцзяшимэньцзы от других петроглифов Синьцзяна, которые встречаются часто, но обычно разбросаны на обширной территории. Очевидно, место было выбрано специально, у подножья горы, которая защищает от господствующего холодного ветра, под скальным навесом, укрывающим от дождя и снегопада. В 30 м бьет родник, который местные казахи называют «Священная вода» – таким образом, перед нами идеальная площадка для проведения племенных ритуалов [Ван Айцзюнь и др., 2006. С. 3]. О том, что святилище использовалось довольно долго, свидетельствует слой золы и пепла мощностью св. 2 м в контрольной траншее, заложенной на площадке перед памятником [Ван Бинхуа, 2010. С. 18]. Не исключено, что здесь функционировало святилище как минимум регионального значения [Там же. С. 18–19].

Из рассмотренных датировок, на наш взгляд, наиболее обоснованным выглядит отнесение Канцзяшимэньцзы к развитому бронзовому веку, с датой в рамках первой половины II тыс.

до н. э. [Чжан Фан, 2014. С. 12]. Соответственно, мы можем также говорить о возможной связи этих петроглифов с культурой Сяохэ. Впрочем, такой вывод не отрицает полностью «сакскую» и «юэчжийскую» гипотезы, поскольку первая опирается в основном на сюжет с «тиграми», а вторая – на антитетические фигуры двух лошадей, которые, вероятно, представляют собой более поздние включения в единую композицию, воплотившую очень сложный обряд в рамках культа репродуктивности и плодородия.

Ван Бинхуа. Хутубисянь канцзяшимэньцзы шэнчжи чунбай яньдяокэхуа [ 王炳华。呼图壁县 康家石门子生殖崇拜岩雕刻画 // 新疆古代民族文化论集 ]. Выгравированные петроглифы, изображающие культ плодородия, в Канцзяшимэньцзы, уезд Хутуби // Синьцзян гудай миньцзу вэньхуа луньцзи [Сб. статей по культуре древних народов Синьцзяна]. Урумчи: Синьцзян дасюэ чубаньшэ, 1990. С. 35–62.

Ван Бинхуа . Канцзяшимэньцзы яньхуа тоулудэ лиши вэньхуа синьси [ 王炳华。康家石门子 岩画透露的历史文化信息 // 文史知识 ]. Выявленная историко-культурная информация о петроглифах Канцзяшимэньцзы // Вэньши чжиши. 2010. № 2. С. 14–19.

Ван Айцзюнь , Ху Сюэцзюнь , Сяо Чжицян. Синьцзян хутуби канцзяшимэньцзы яньхуа таньси [ 王爱军、胡学军、肖志强。新疆呼图壁康家石门子岩画探析 // 石河子大学学 报:哲学社会学版 ]. Анализ петроглифов Канцзяшимэньцзы, уезд Хутуби, Синьцзян // Шихэцзы дасюэ сюэбао: чжэсюэ шэхуйсюэ бань. 2006. Т. 20, № 3. С. 1–3.

Ли Шухуй . Канцзяшимэньцзы яньхуадэ чуанцзочжэ хэ чуанцзо няньдай [ 李树辉。康家石门 子岩画的创作者和创作年代 // 西北民族大学学报:哲学社会学 ]. Создатели петроглифов Канцзяшимэньцзы и дата их создание // Сибэй миньцзу сюэюань сюэбао: чжэсюэ шэхуйсюэ бань. 2013. № 4. С. 46–52.

Линь Мэйцунь . Тухоложэньдэ циюань юй цяньси [ 林梅村。吐火罗人的起源与迁徙 // 西域 研究 ]. Происхождение и миграции тохаров // Сиюй яньцзю. 2003. № 3. С. 9–23.

Лю Сюэтан. Фэнчань ушу: юаньши цзунцзяодэ игэ кэсинь [ 刘学堂。丰产巫术:原始宗教的 一个核心 // 新疆师范大学(哲学社会科学版) ]. Производительная магия: сердцевина первобытной религии // Синьцзян шифань дасюэ (чжэсюэ шэхуй кэсюэ бань). 2007. Т. 28, № 2. С. 46–52.

Лю Сюэтан . Цинтун чангэ [ 刘学堂。青铜长歌 ]. Гимн бронзы. Ланьчжоу: Ганьсу жэньминь чубаньшэ, 2015. 175 с.

Лю Сюэтан . Цайтао юй цинтундэ дуйхуа [ 刘学堂。彩陶与青铜的对话 ]. Диалог расписной керамики и бронзовых изделий. Пекин: Шанъу иньшугуань, 2016. 252 с.

Синьцзян тяньшань шэнчжи чунбай яньхуа [ 新疆天山生殖崇拜岩画 ]. Культ плодородия на петроглифах Тянь-Шаня, Синьцзян / Отв. ред. Ван Бинхуа. Пекин: Вэньу чубаньшэ, [1990]. 105 с.

Су Бэйхай . Синьцзян янькэхуа [ 苏北海。新疆岩刻画 ]. Петроглифы [выбитые и резные] Синьцзяна. Урумчи: Синьцзян мэйшу шэин чубаньшэ, 2013. 591 с.

Тань Фэнцзян . Гуаньюй синьцзян хутубисянь дасин «шэнчжи чунбай» яньхуадэ шидай вэньти [ 谭逢江。关于新疆呼图壁县大型“生殖崇拜”岩画的时代问题 // 六盘水师专学 报(社科版) ]. О проблемах датирования крупномасштабных петроглифов [со сценами] «культа репродуктивности» в уезде Хутуби, Синьцзян // Люпаньшуй шичжуань сюэбао (шэкэ бань). 1992. № 2. С. 40–45.

Хань Цзянье . Люэлунь синьцзян дицюй сыцяньняньдэ саманьши жэньу синсян [ 韩建业。略 论新疆地区四千年的萨满式人物形象 // 岩画研究: 2018]. Человеческие образы шаманского типа за четыре тысячи лет в регионе Синьцзяна // Яньхуа яньцзю: 2018. Иньчуань: Нинся жэньминь чубаньшэ, 2018. С. 9–17.

Чжан Цзяси . Канцзяшимэньцзы яньхуа дяоча юй яньцзю чжии [ 张嘉馨。康家石门子岩画调 查与研究之一 // 岩画研究: 2018]. Обследования и исследования петроглифов Канцзя-шимэньцзы (1) // Яньхуа яньцзю: 2018. Инчуань: Нинся жэньминь чубаньшэ, 2018а. С. 95–107.

Чжан Цзяси . Канцзяшимэньцзы яньхуа дяоча юй яньцзю чжиэр [ 张嘉馨。康家石门子岩画 调查与研究之二 // 岩画研究: 2018]. Обследования и исследования петроглифов Канц-зяшимэньцзы (2) // Яньхуа яньцзю: 2018. Инчуань: Нинся жэньминь чубаньшэ, 2018б. С. 51–62.

Чжан Фан . Канцзяшимэньцзы яньхуа яньцзю чуи [ 张芳。康家石门子岩画研究刍议 // 昌吉学 院学报 ]. Скромное мнение по исследованию петроглифов Канцзяшимэньцзы // Чанцзи сюэюань сюэбао. 2014. № 1. С. 9–13.

Чэнь Чжаофу . Гудай яньхуа [ 陈兆复。古代岩画 ]. Древние петроглифы. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2002. 248 с.

Ян Ян . Канцзяшимэньцзы яньхуа: таньцзю сиванму вэньхуа фухао [ 杨阳。康家石门子岩 Щ:Ж%В^^^^## // ФДЙ^#^Ж ]. Петроглифы Канцзяшимэньцзы: исследование культурных символов Сиванму // Чжунго шэхуй кэсюэ бао (эл. изд-е). 17.08.2017. URL: http://sscp.cssn.cn/xkpd/bowu/201708/t20170817_3612606.html (дата обращения

01.09.2020).

Han Jianye . Lüe lun xinjiang diqu siqianniande samanshi renwu xingxiang [ 韩建业。略论新疆地 区千年的萨满式人物形象 // 岩画研究: 2018]. A brief discussion of shamanistic characters four thousand years ago in Xinjiang. In: Yanhua yanjiu: 2018. Yinchuan: Ningxia renmin chubanshe, 2018, p. 9–17. (in Chin.)

Li Shuhui . Kanjiashimenzi yanhuade chuangzuozhe he chuangzuo niandai [ 李树辉。康家石门子 岩画的创作者和创作年代 // 西北民族大学学报:哲学社会学 ]. Creators of the Kangjiashimenzi petroglyphs and the dates of their creation. Xibei minzu xueyuan xuebao: zhexue shehuixue ban , 2013, no. 4, p. 46–52. (in Chin.)

Lin Meicun . Tuhuoluorende qiyuan yu qianxi [ 林梅村。吐火罗人的起源与迁徙 // 新疆文物 ]. The origin and migrations of the Tocharians. Xiyu yanjiu , 2003, no. 3, p. 9–23. (in Chin.)

Liu Xuetang. Fengchan wushu: yuanshi zongjiaode yige hexin [ 刘学堂。丰产巫术:原始宗教的 一个核心 // 新疆师范大学(哲学社会科学版) ]. Productive magic: the core of primitive religion. Xinjiang shifan daxue (zhexue shehui kexue ban) , 2007, vol. 28, no. 2, p. 46–52. (in Chin.)

Liu Xuetang . Qingtong changge [ 刘学堂。青铜长歌 ]. Hymn of bronze. Lanzhou: Gansu renmin chubanshe, 2015. 175 p. (in Chin.)

Liu Xuetang . Caitao yu qingtongde duihua [ 刘学堂。彩陶与青铜的对话 ]. Dialogue between painted ceramics and bronze implements. Beijing, Shangwu yinshuguan, 2016, 252 p.

(in Chin.)

Molodin V. I. Wooden masks of the Xiaohe Culture. Problemy istorii , filologii , kul’tury [ Problems of history , philology , culture ], 2019, no. 2, p. 7–19. (in Russ.) DOI 10/18503/1992-0431-20192-64-7-19

Molodin V. I. , Komissarov S. A. Kul’tura syaokhe [Xiaohe Culture]. In: Istoriya Kitaya s drevney-shikh vremen do nachala XXI veka [The history of China from ancient times to the beginning of the 21st century]. Moscow, Oriental Literature Publ., 2016, vol. 1, p. 509–512. (in Russ.)

Samashev Z. , Baitleu D. , Kurmankulov Zh. Petroglify Terekty Aulie [Petroglyphs of Terekty Aulie]. Astana, Institute of Archaeology named after A. Kh. Margulan Publ., 2013, 240 p. (in Russ.)

Su Beihai . Xinjiang yankehua [ 苏北海。新疆岩刻画 ]. Petroglyphs [carved and pecked] of Xinjiang. Urumqi, Xinjiang meishu shying chubanshe, 2013, 591 p. (in Chin.)

Tan Fengjiang . Guanyu xinjiang hutubixian daxing “shengzhi chongbai” yanhuade shidai wenti [ 谭逢江。关于新疆呼图壁县大型“生殖崇拜”岩画的时代问题 // 六盘水师专学报(社 科版) ]. On the problems of chronology of the large-scale petroglyphs with “fertility worship” [scenes], Hutubi County, Xinjiang. Liupanshui shizhuan xuebao (sheke ban) , 1992, no. 2, p. 40–45. (in Chin.)

Wang Aijun , Hu Xuejun , Xiao Zhiqiang . Xinjiang hutubi kangjiashimenzi yanhua tanxi [ 王爱军 、胡学军、肖志强。新疆呼图壁康家石门子岩画探析 // 石河子大学学报:哲学社会学版 ]. Analysis of petroglyphs at Kangjiashimenzi, Hutubi County, Xinjiang. Shihezi daxue xuebao: zhexue shehuixue ban , 2006, vol. 20, no. 3, p. 1–3. (in Chin.)

Wang Binghua. Hutubixian kangjiashimenzi shengzhi chongbai yandiaokehua [王炳华。呼图壁 县康家石门子生殖崇拜岩雕刻画 // 新疆古代民族文化论集]. Engraved petroglyphs with fertility worship in Kangjiashimenzi, Hutubi County. In: Xinjiang gudai minzu wenhua lunji [Collection of papers on the ancient peoples’ cultures of Xinjiang]. Urumqi, Xinjiang daxue chubanshe, 1990, p. 35–62. (in Chin.)

Wang Binghua . Kangjiashimenzi yanhua toulude lishi wenhua xinxi [ 王炳华。康家石门子岩画 透露的历史文化信息 // 文史知识 ]. Discovered information about history and culture of Kangjiashimenzi petroglyphs. Wenshi zhishi , 2010, no. 2, p. 14–19. (in Chin.)

Xinjiang tianshan shengzhi chongbai yanhua [ 新疆天山生殖崇拜岩画 ]. Fertility cult on petroglyphs of Tianshan, Xinjiang. Ed. by Wang Binghua. Beijing, Wenwu chubanshe, [1990], 105 p. (in Chin.)

Yang Yang . Kangjiashimenzi yanhu: tanjiu xiwangmu wenhua fuhao [ 杨阳。康家石门子岩画: ЖЙЙ!#^^^# // ФИй^^^й ]. Petroglyphs of Kangjiashimenzi: study of culture. Zhongguo shehui kexue bao ( electronic edition ), 17.08.2017. (in Chin.) URL: http://sscp . cssn.cn/xkpd/bowu/201708/t20170817_3612606.html (date of access: 01.09.2020).

Zhang Fang . Kangjiashimenzi yanhua yanjiu chuyi [ 张芳。康家石门子岩画研究刍议 // 昌吉学 院学报 ]. Humble opinion about investigations of Kangjiashimenzi petroglyphs. Changji xueyuan xuebao , 2014, no. 1, p. 9–13. (in Chin.)

Zhang Jiaxi . Kangjiashimenzi yanhua diaocha yu yanjiu zhiyi [ 张嘉馨。康家石门子岩画调查与 研究之一 // 岩画研究: 2018]. Investigation and research on Kangjiashimenzi rock art (1). In: Yanhua yanjiu: 2018. Yinchuan, Ningxia renmin chubanshe, 2018, p. 95–107. (in Chin.)

Zhang Jiaxi . Kangjiashimenzi yanhua diaocha yu yanjiu zhier [ 张嘉馨。康家石门子岩画调查与 研究之二 // 岩画研究: 2018]. Investigation and research on Kangjiashimenzi rock art (2). In: Yanhua yanjiu: 2018, Yinchuan, Ningxia renmin chubanshe, 2018, p. 51–62. (in Chin.)

Zhang Lei , Zhang Junjian , Wen Yonglong . Xinjiang kangjiashimenzi yanhua kaogu you xin tupo [ 张雷、张军剑、文永龙。新疆康家石门子岩画考古有新突破 ]. New breakthrough in archaeology of Kangjiashimenzi petroglyphs, Xinjiang. Zhongguo kaogu (site of the Institute of Archaeology, CASS), 07.11.2015. (in Chin.) URL: http://www.kaogu.cn/cn/xccz/2016 1107/56031.html. (date of access: 01.09.2020).

Материал поступил в редколлегию

Received

01.09.2020

Список литературы Петроглифы Канцзяшимэньцзы (Синьцзян, КНР): еще раз о хронологии и семантике памятника

- Гринцер П. Великий эпос Индии // Махабхарата. Рамаяна / Пер. с санскр. С. Липкина, В. Потаповой. М.: Худож. лит., 1974. С. 5-22.

- Древности страны луров / Отв. ред Е. В. Зеймаль. СПб.: Гос. Эрмитаж; Королевский музей искусства и истории, Брюссель, 1992. 128 с.

- Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства: Изучение, сохранение, использование. М.: Науч. мир, 2002. 240 с.

- Молодин В. И. Деревянные маски культуры сяохэ // Проблемы истории, филологии, культуры. 2019. № 2. С. 7-19. DOI 10/18503/1992-0431-2019-2-64-7-19

- Молодин В. И., Комиссаров С. А. Культура Сяохэ // История Китая с древнейших времен до начала XXI века. М.: Вост. лит., 2016. Т. 1. С. 509-512.