Петроград в жизни япониста Сергея Елисеева

Автор: Марахонова Светлана Ивановна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена жизни и деятельности выдающегося востоковеда, япониста С. Г. Елисеева в Петрограде в 1914-1920 гг. - после его возвращения из Японии и до отъезда в эмиграцию. Анализируются письменные свидетельства того периода - дневники и письма С. Г. Елисеева, некоторые материалы из Санкт-Петербургских архивов. С их помощью восстанавливается ряд событий жизни востоковеда, круг его знакомств.

Сергей елисеев, японистика, архивы, дневники, петроград, история советской России

Короткий адрес: https://sciup.org/14737284

IDR: 14737284 | УДК: 929

Текст научной статьи Петроград в жизни япониста Сергея Елисеева

Сергей Григорьевич Елисеев (1889–1975) принадлежит к замечательной плеяде молодых российских японистов, которые пришли работать на факультет восточных языков Санкт-Петербургского Императорского университета в середине 1910-х гг. Среди них были такие имена, как М. Н. Рамминг, Е. Д. Поливанов, Н. А. Невский, Н. И. Конрад, Ор. В. Плетнер, О. О. Розенберг. Все они, безусловно, были очень талантливы, все хотели работать на благо России, но жизни всех этих людей были сломаны трагическими событиями в стране.

Сергей Елисеев происходил из уважаемой не только в Санкт-Петербурге, но и в России семьи успешных предпринимателей Елисеевых, известных благотворителей и владельцев знаменитых «елисеевских» магазинов в обеих столицах. Торговый дом «Братья Елисеевы» за многолетнюю полезную деятельность был награжден Государственным гербом. Отец Сергея, купец 1-й гильдии Григорий Григорьевич Елисеев, за заслуги перед Отечеством был возведен в дворянское достоинство вместе со всем нисходящим потомством. Русский дворянин Сергей Григорьевич Елисеев волею судеб стал основоположником дальневосточных исследований в США, широко известным в Европе (прежде всего, во Франции) и мире японоведом.

Родной город не занял в жизни Сергея Григорьевича Елисеева значительного места. За свою долгую 86-летнюю жизнь Сергей Григорьевич прожил в Петербурге (Петрограде) 24 года – 18 до отъезда на учебу в Японию (перед этим год в Берлине) и 6 лет по возвращении. Здесь он всерьез увлекся Японией, изучение которой определило весь его жизненный путь. В Петербурге он встретил свою единственную спутницу, разделившую с ним все тяготы и счастье его жизни. В Петрограде он потерял мать, не вынесшую позора одиночества при живом муже, и, наконец, здесь родились оба его сына.

Летом 1914 г. Сергей Елисеев – первый в мире европеец, получивший высшее специальное (филологическое) образование в университете Токио, возвратился на родину. Успешно выдержав магистерские испытания, он получил место приват-доцента на факультете восточных языков Императорского Петроградского университета. С 9 декабря 1915 г. на кафедре японской словесности он начал преподавание по программе, состоящей из двух предметов – разговорный язык (грамматика и тексты) и литература периода Хэйан (794–1185). Затем он объявлял все новые и новые курсы: «Введение в изучение японской литературы», «Чтение современных литературных текстов (романы Нацумэ Сосэки «Врата» и «Сансиро»)», «Грамматика письменного японского языка», а также семинарские занятия по истории японской литературы и по произведению «Макура-но сōси» [Бабинцев, 1968. С. 134]. В 1919 г. он чи-

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 4: Востоковедение © С. И. Марахонова, 2010

тал спецкурс: «История японской эстетики» 1. Научные интересы Елисеева лежали, прежде всего, в области японской литературы и искусства. Однако его полностью подготовленная диссертационная работа о поэте Басё, чье творчество он изучал со студенческой скамьи, была навсегда утрачена летом 1917 г. в революционной российской сумятице 2. Раздел «Японская литература» в сборнике «Литература Востока» (1920) – единственный опубликованный на родине (но уже после его отъезда) научный труд С. Г. Елисеева [1920].

Не только прекрасное владение японским языком, но и всестороннее знание самой страны объясняют то обстоятельство, что вскоре по приезде в Россию Елисеев был приглашен на службу переводчиком в Четвертое политическое отделение Министерства иностранных дел и в Российскую экспертную палату. С течением времени он

С. Г. Елисеев. Конец 1910-х гг. (АВ. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 308)

занимал все новые и новые мес та по своей специальности. С 1917 г. Сергей Григорьевич служил в Азиатском музее, будучи в 1918 г. заведующим архивом 3. На этой должности ему пришлось заниматься разборкой и описанием фондов П. И. Лерха и А. Л. Куна 4.

Но основная его профессиональная деятельность – исследование дальневосточного искусства – была связана с изучением петроградских собраний китайских и японских художественных предметов и подготовкой их описания. Он изучал китайскую и японскую живопись и японскую керамику, с которой познакомился непосредственно на японских заводах. В Институте истории искусств (Зубовский институт), где С. Г. Елисеев работал с 1917 г., он вел ряд курсов по истории китайской и японской живописи, а в 1919 г., после реформирования учреждения, был избран профессором. В конце 1919 г. Сергей Елисеев подписал договор с акционерным обществом «Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон» об издании книги «История дальневосточного искусства» 5, но его отъезд из России помешал этому осуществиться.

С августа 1918 г. С. Г. Елисеев служил ассистентом и секретарем в Отделе восточных древностей Археологической комиссии, в августе 1919 г. преобразованной в Академию истории материальной культуры (АИМК). Осенью 1919 г. он добился приобретения Академией коллекции японского искусства Н. В. Щегловой и занимался ее изучением. Им была написа-

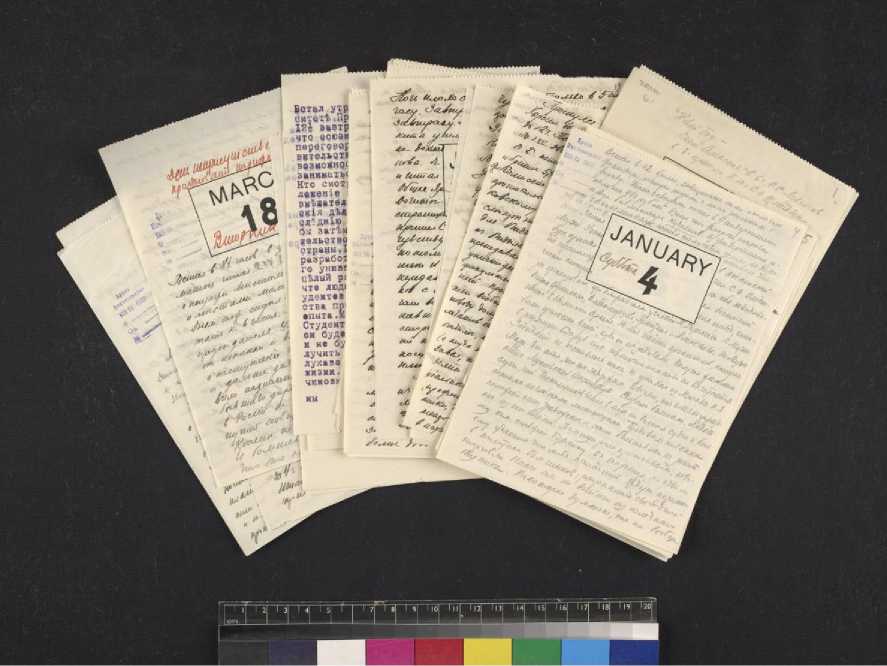

Дневник С. Г. Елисеева за январь и март 1919 г. (АВ. Ф. 16. Оп. 1. Ед. хр. 297)

на статья «Описание эфесов японских мечей собрания Н. Щегловой», и только типографские трудности помешали ее опубликованию 6. Сергей Григорьевич также состоял членом Восточного отдела Археологического общества, членом Географического общества и такой редкой ассоциации, как Общество окончивших университеты в Японии 7.

Такая занятость была, прежде всего, обусловлена необходимостью обеспечивать семью, но она также свидетельствует и о востребованности молодого востоковеда в то тяжелое для России время.

С. Г. Елисеев более 60 лет (1907–1914 и 1920–1975 гг.) прожил на чужбине. Однако мы не располагаем какими-либо дневниковыми записями тех периодов его жизни. Существуют лишь письма, более или менее пространные, относящиеся к разным городам, странам и отправленные разным адресатам. Но их невозможно собрать воедино, да и неизвестно, сколько их было. Тем большую ценность для биографа представляют любые письменные свидетельства, в частности, дневники Сергея Григорьевича, записанные в Петрограде в первые годы советской власти, и письма дневникового характера (с его собственными более поздними комментариями), написанные уже за границей (в Финляндии, сразу после бегства из России), но о событиях тех же лет 8. К ним следует добавить две записные книжки, очевидно, также от 1919–1920 гг. 9, и ряд других архивных документов.

Дневник состоит из 31 листа небольшого формата из отрывного календаря (1–27 января и 18–21 марта 1919 г.) 10. Записи за 28 мая – 4 июня того же года (в тюрьме) сделаны на обороте листка бумаги с доверенностью на получение денег для В. М. Алексеева 11. Текст написан так мелко, что разобрать его без помощи лупы невозможно.

Дневники способствуют восстановлению событий жизни С. Г. Елисеева, проясняют деталями взаимоотношений в его большой семье, указывают на его родственные связи. Для биографа С. Г. Елисеева (и всей семьи Елисеевых) это имеет большое значение 12. Одних только современников там упоминается около 70 человек, с 45-ю из них Елисеев встречался или был близко знаком.

У Сергея Григорьевича было два круга знакомых: представители буржуазии и купечества и деятели науки и искусства. Особенно ценны возвращенные нам имена людей, в то время блестящих петербургских ученых и организаторов науки, юристов и общественных деятелей, но теперь мало кому известных. Среди них в первую очередь хочется вспомнить Сергея Сергеевича Лукьянова – филолога-классика, ученого секретаря Академии истории материальной культуры; Владимира Николаевича Ракинта – историка искусств, профессора и ученого секретаря Института истории искусств; Бориса Германовича Кнатца – присяжного поверенного, активного участника Февральской революции, близкого друга Сергея и помощника в ведении дел семьи Елисеевых. Вскоре после описываемых событий все они окажутся заграницей – кто в Париже, кто в Берлине. В. Н. Ракинт упокоится в Зальцбурге, Б. Г. Кнатц похоронен на кладбище Тие-Паризьен, а С. С. Лукьянов, вернувшийся в 1927 г. в СССР, через несколько лет будет арестован и погибнет в лагере.

Судя по дневникам, практически со всеми востоковедами, тогдашними и будущими корифеями науки, чьи имена теперь мы произносим с трепетом, Сергей Григорьевич встречался едва ли не каждый день. В Азиатском музее он служил под руководством академика С. Ф. Ольденбурга, работал бок о бок с А. А. Фрейманом, Б. Я. Владимирцовым, П. В. Ернш-тедтом, В. М. Алексеевым, Ф. А. Розенбергом, Н. М. Дьяконовой (Алексеевой).

В университете коллегами Елисеева были декан факультета восточных языков Н. Я. Марр, А. Н. Самойлович, О. О. Розенберг, в Археологической комиссии – И. А. Орбели (член Совета). В Зимнем дворце С. Г. Елисеев встречал ассириолога В. К. Шилейко – члена находившейся там Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины.

Дневники Елисеева – прекрасный исторический источник, рассказ очевидца событий в России первых лет советской власти. Небольшие по объему, дневники очень насыщены событиями. В них упоминается об операциях гражданской войны, разгар которой пришелся как раз на 1919 г., об окончании мировой войны, созыве Парижской мирной конференции, социалистической революции в Берлине с убийством Карла Либкнехта и Розы Люксембург, о мирных инициативах союзнических стран в отношении всех русских правительств (речь идет о предполагавшейся конференции на Принцевых островах) и др.

Безусловно, Сергей Григорьевич выражал точку зрения своего класса, а также партии кадетов, членом которой он состоял. Но его трудно упрекнуть в предвзятости. В основном, интерпретация событий совпадает с описанием большевистской газеты «Северная коммуна», которую он читал, кажется, наиболее часто. Однако подчас он основывается на слухах, порой нелепых. Например, о падении Ямбурга (Кингисепп) в конце января 1919 г. и скором вступлении в Петроград союзных войск. На самом же деле Ямбург и Псков были взяты войсками белогвардейцев и белофиннов под командованием генерала Н. Н. Юденича лишь в мае, и вот тогда Петроград оказался под серьезной угрозой. Слухи о скором освобождении Петрограда союзниками муссируются в дневнике в течение всего января, это постоянная тема разговоров

Елисеева, его знакомых и незнакомых (например, телефонистки) – настолько оно было долгожданным для многих слоев населения.

С. Г. Елисеев, безусловно, не принявший большевистский порядок, самым мучительным считал не голод, а нестабильность и неустроенность жизни: «…сегодня декрет о чрезвычайном положении, завтра какая-нибудь регистрация… то покража дров или изволь идти чистить улицы» 13. Сергею Григорьевичу приходилось дежурить по ночам у ворот, по-видимому, выполняя распоряжение Комитета домовой бедноты. Социальный состав жильцов дома сильно изменился. В доме осталось только три человека с высшим образованием: сам Сергей Григорьевич, инженер-механик Борисов и доктор Шустер.

Не поддержал С. Г. Елисеев и реформы высшей школы, затеянные большевиками, – в частности, слияние трех факультетов университета (восточного, историко-филологического и юридического) в один факультет общественных наук (ФОН). Таким образом, «восточники» оказались рассеяны по разным отделениям факультета. По выражению Елисеева, большевики вносят разруху в научное и ученое дело, а их реформы только разрушают старое 14.

Ценнейшие сведения предоставляют нам записи об экономическом положении в России. О страшном голоде в Петрограде во время Гражданской войны известно не очень широко. Голод начался уже осенью 1918 г. (от голода 8 ноября 1918 г. умер тесть С. Г. Елисеева инженер Петр Павлович Эйхе), а к началу 1919 г. достиг апогея 15. Пятого января в лавке, куда ходила прислуга Елисеевых, «ничего не дают, только под вечер выдали овес» 16. Запись от 9 января гласит: «…в виде временной меры в столовых стали давать только одно блюдо. Кормят одной водой. Конины нет, дают суп из клюквы» 17. Сергей Григорьевич пишет: «…голод нам предстоит пережить основательный, и едва ли многие из нас выживут… с продовольствием катастрофически, потому что даже мешочники не хотят продавать за деньги, выменивают хлеб на папиросы и т. п.» 18. По-видимому, вскоре торговля была разрешена, что немного улучшило продовольственное положение: «Сейчас (17 января. – С. М. ) не так голодно, потому что появились мешочники, но цены высокие – 25 руб. фунт мяса, 75 руб. фунт масла» 19.

Часто чай с кусочком черного хлеба (если вообще был хлеб, а не лепешки из молотого овса) заменял Сергею Григорьевичу завтрак и ужин. Чтобы не особенно нуждаться и прокормить детей, Елисеевым нужны были немалые деньги. Их постоянно не хватало. Жалованье С. Г. Елисеева в университете составляло 480 рублей за полмесяца. В Азиатском музее и в Археологической комиссии – 660 и 530 рублей соответственно (вероятно, тоже за полмесяца). Еще некая сумма причиталась ему в Институте истории искусств. Однако жалованье часто задерживали, приходилось продавать вещи. Так, за 700 руб. Сергей Григорьевич продал костюм и за 400 руб. сдал на комиссию пальто покойного тестя. Ему приходится брать деньги в долг. К концу 1919 г. положение несколько улучшилось – созданная большевиками «Комиссия по улучшению быта ученых» постановила выдавать ученым паек и «довольно хороший. Это была огромная поддержка» [Уроки…, 1993. С. 22–23]. Однако холодная зима, отсутствие отопления в учреждениях и жилых домах, а также трудности с заготовкой дров вновь сделали жизнь семьи почти невыносимой.

Такие тяжелые условия жизни в конце декабря 1918 г. привели Сергея Григорьевича к тяжелому сердечному заболеванию, которое он сумел победить только благодаря своей молодости. В воскресенье 26 января (13 января по старому стилю) 1919 г. Елисееву исполнилось 30 лет. Поздравить его пришли И. А. Орбели, Н. М. Дьяконова, младший брат Александр.

Дом № 82 на Большом пр. Петроградской стороны, где проживал С. Г. Елисеев с семьей. Фото автора

Частыми его гостями были также В. М. Алексеев, С. С. Лукьянов, биолог П. Ю. Шмидт и др.

Из всей большой семьи Елисеевых Сергей общался только с братом Сашей, сестрой Мариэттой, тетей со стороны матери Софьей Андреевной Опатович и двумя кузинами. Брат Николай был уже за границей, скорее всего, в Германии. Старший брат Григорий, врач, вероятно, находился в действующей армии. Однако неизвестно, где был младший из братьев Елисеевых, Петр, и почему они с Сергеем не встречались. На свадьбе Александра Елисеева осенью 1919 г. присутствовали только Сергей с семьей и С. А. Опатович [Уроки…, 1993. С. 23].

В Петрограде Сергей Григорьевич и его семья проживали на Большом проспекте Петроградской стороны в доме № 82. Их квартира № 17 находилась на шестом (мансардном) этаже. По возвращении из Японии в Петроград летом 1914 г. Сергей Елисеев поселился на Песочной набережной в доме № 24а. Двадцать второго октября (или ноября) того же года состоялось его венчание с Верой Петровной Эйхе. По-видимому, молодая семья продолжала жить по этому адресу еще некоторое время, и точно неизвестно, когда Елисеевы переехали на Большой проспект 20 . Дом, облицованный серым гранитом, декорированный эркерами и лепными барельефами, принадлежал А. А. Никольскому и был построен по проекту архитектора А. Ф. Барановского в стиле модерн [Никитенко, Привалов, 2009. С. 265]. Это последний петроградский (петербургский) адрес Сергея Григорьевича. Из этого дома Елисеевы уехали в эмиграцию в сентябре 1920 г.

Неизвестно, почему Сергей и Вера Елисеевы остались в России, в то время как старшая сестра Веры с мужем уехала во Францию еще в июне 1918 г. Самая вероятная причина – рождение младшего сына Вадима (18 мая). Некоторое время, вплоть до начала 1919 г., Сергей Григорьевич еще надеялся на вмешательство союзников и освобождение Петрограда от большевиков, воспринимая тогдашнюю ситуацию как преходящую. Елисеевы предполагали уехать в Швецию, куда их пригласили русские друзья, находившиеся в Стокгольме, но уехать ненадолго, до лучших времен. Коллеги поддержали его решение, понимая, что Сергей как сын купца-миллионера подвергался наибольшей опасности. В первой половине 1919 г. ученому удалось получить командировку от Азиатского музея в Швецию, Германию, Англию и Францию для закупки книг, «в которых Музей настоятельно нуждается» 21. Но командировка была приостановлена в Комиссариате народного просвещения в связи с осложнившимся положением дел на фронте.

В аналогичную командировку попыталась отправить Елисеева с семьей в конце 1919 – начале 1920 г. Академия истории материальной культуры 22. Однако контекст ее уже совершенно иной. Двадцать восьмого мая Сергей Григорьевич был арестован и помещен в Военную тюрьму около Финляндского вокзала как заложник за своего отца. Только благодаря хлопотам коллег – известных ученых – в тот раз ему удалось избежать самого страшного. Ясно было, что в покое власти вряд ли его оставят. Однако и новая командировка не была утверждена в инстанциях. В Комиссариате иностранных дел С. Г. Елисееву отказали в выезде заграницу, так как он обязан был преподавать на курсах востоковедения, организованных в Москве при Академии Главного штаба. Когда стало ясно, что легально из страны не выбраться, Сергей Григорьевич стал искать обходные пути. В марте 1920 г. семья Елисеевых сделала попытку уйти из Петрограда в Финляндию по льду Финского залива, но помешала случайность. Только в ночь на 23 сентября финны-контрабандисты переправили их на лодке в Финляндию. Началась новая жизнь, ставшая их судьбой.

Из Финляндии Елисеевы вскоре перебрались в Стокгольм, затем в Париж. Став французскими гражданами, они обрели во Франции свою вторую родину. За научные заслуги перед Францией С. Г. Елисеев был награжден Орденом Почетного легиона. После почти 25 лет преподавания в Гарвардском университете в США (1932–1957 гг.) Сергей Григорьевич вернулся в Париж и прожил там последние 20 лет жизни. Упокоился он вместе с супругой на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Сергею Григорьевичу никогда более не было суждено побывать в России. В Советском Союзе он был почти забыт. Теперь в Россию вернулось его имя – имя выдающегося русского востоковеда, обретшего мировую славу.

Список сокращений

|

АВ – |

Архив востоковедов Института восточных рукописей Российской Академии наук |

|

ИИМК – ЛО ИВ АН СССР – |

Институт истории материальной культуры Ленинградское отделение Института востоковедения Академии наук СССР |

|

ЦГИА СПб – |

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга |

Материал поступил в редколлегию 22.03.2010

Svetlana I. Marakhonova

PETROGRAD IN THE LIFE OF THE JAPANOLOGIST SERGEJ ELISEEV (SERGE ELISSỆEFF)