Петрографическая характеристика среднепалеолитических индустрий из Чагырской пещеры

Автор: Кулик Н.А., Маркин С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521505

IDR: 14521505

Текст статьи Петрографическая характеристика среднепалеолитических индустрий из Чагырской пещеры

Одним из объектов в Сибири, содержащем среднепалеолитические материалы, является Чагырская пещера, расположенная в среднегорном районе северо-западного Алтая и приуроченная к левому борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигерекского хребта. Пещера, имеющая северную экспозицию, расположена на высоте 25 м над уровнем реки. Своей приустьевой частью она выходит на вертикальную поверхность уступа фрагмента цокольной террасы высотой 50-60 м., сложенной нижнесилурийскими известняками. На горизонтальной поверхности террасы прямо над пещерой под маломощной современной почвой встречается окатанная галька и обломки валунов. В составе заполнителя пещеры выделяются голоценовые (сл. 1–4) и плейстоценовые образования. Голоценовые осадки включают слой (2) плохо сортированного, хорошо окатанного галечника, происхождение и переотложение которого в пещеру через карстовые воронки и вертикальные полости, связано с разрушением поверхности вышележащей цокольной террасы. Галечный материал присутствует и на дневной поверхности пещеры. Плейстоценовые образования делятся на две части. Верхняя часть сложена, преимущественно, субаэральными осадками, в которых выделяются два разновозрастных горизонта (слой 5 и слои 6а, 6б, 6в/1,6в/2) лессовидных отложений [Деревянко, Маркин, Зыкин, 2009]. Богатейшие индустрии среднего палеолита, имеющие единственный аналог на Алтае в технокомплексах пещеры Окладникова [Деревянко, Маркин, 1992], содержит средняя часть пещерной толщи, образованная всеми подразделениями пород слоев 6. Типологической основой обнаруженных индустрий из Чагырской пещеры являются скребла и орудия типа dйjetй. Выделяются скребла-ножи с естественными и искусственными обушками либо противолежащими рабочим ретушированным кромкам, либо примыкающими к ним под углом. Немногочисленные группы артефактов образуют зубчатые изделия, ретушированные анкоши, остроконечники, бифасы – обушковые формы с косым утолщенным краем.

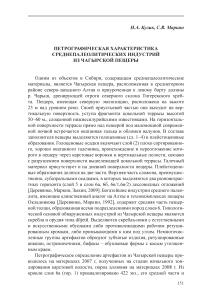

Петрографическое определение артефактов из Чагырской пещеры проводилось на материалах 2007 г, полученных на стадии начального зондирования карстовой полости, пород аллювия на материалах 2008 г. Из кровли слоя 6а (гор. 1) проанализировано 422 экз., его средней части и подошвы (гор. 2) –413 экз., из слоя 6б – 147 экз., и 6в/1, 6в/2 – 213 экз. артефактов. Наличие остатков галечной поверхности на 419 артефактах (33,8%) свидетельствует, как и на других памятниках Северо-Западного Алтая, что сырьем каменной индустрии служил галечный материал. Поэтому для сравнения было проведено петрографическое определение пород современного аллювия р. Чарыш вблизи пещеры на площади около 12 м2, а также гальки на современной поверхности пещеры и во 2-м слое толщи разреза (табл. 1, рис. 1 А, Б).

В качестве основного сырья образования технокомплексов Чагырс-кой пещеры использовалось четыре типа пород: осадочные (песчаники, алевролито-песчаники), из которых изготовлено 23% всех артефактов, роговики (16%), эффузивы (27%) и яшмоиды (около 33%). Среди последних подавляющее большинство (29%) – высококремнистые яшмоиды засурьинской свиты кембро-ордовика, хорошо знакомые по мустьерской индустрии пещеры Окладникова [Кулик, Маркин, 2003] и индустриям других памятников бассейна р. Ануй. Количественные соотношения разновидностей каменного сырья в артефактах в разных слоях Чагыр-ской пещеры очень близки – отклонения от среднего содержания той или иной разности пород по слоям не превышают 3%, и лишь в слое 6Б достигают 5,5% для осадочных пород. В составе аллювия р. Чарыш содержатся все разновидности каменного сырья артефактов, однако в целом петрографический состав галечника значительно разнообразнее – присутствуют не использованные в индустрии гранитоиды, много жильного

Таблица 1. Разновидности пород в артефактах и каменном сырье пещер Чагырская и Окладникова.

|

породы |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

эффузивы |

26,9 |

81,6 |

51,2 |

75,8 |

8,9 |

0 |

|

гранитоиды |

0 |

2,1 |

7 |

3,4 |

0,1 |

4,6 |

|

осадочные |

23,1 |

7,1 |

16,5 |

10,2 |

59 |

26,8 |

|

роговики |

16,3 |

1,2 |

4,4 |

1,3 |

5,1 |

45 |

|

известняк, иные |

0,5 |

0,2 |

11,4* |

2,5** |

0,6 |

0 |

|

кварц |

0,3 |

0,9 |

3,8 |

4,7 |

0 |

8,1 |

|

яшмоиды-эффузивы |

3,9 |

6,7 |

5,1 |

2,1 |

0,5 |

0 |

|

засурья |

29 |

0,2 |

0,6 |

0 |

25,8 |

15,5 |

|

всего |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

100% |

1. артефакты Чагырской пещеры (слои 6А-1, 6А-2 6Б, 6В)

2. галечный материал р. Чарыш у Чагырской п е щ е ры

3. галька на современном полу Чагырской пещеры

4. галька из слоя 2 археологического разреза Чагырской пещеры

5. артефакты пещеры Окладникова

6. галечный материал р. Сибирячиха у пещеры Окладникова

* иные: известняк 0,6%, катаклазиты 7,6%, неопределимые 3,2%

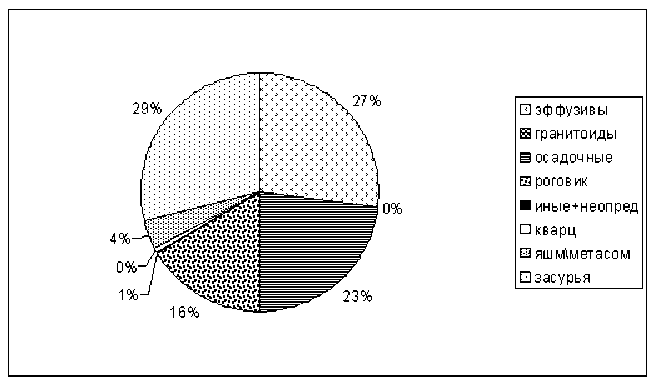

** иные: известняк 0,4%, катаклазиты 0,8%, неопределимые 1,3% кварца, разнообразнее вулканические породы. Главное же – в галечном материале иное количественное распределение пород: эффузивные породы составляют от половины до трех четвертей всего галечного материала, в то время как содержание осадочных пород и особенно роговиков значительно ниже их содержания в индустрии памятника. Особенно мало засурьинских яшмоидов при значительном увеличении количества метасоматически измененных (главным образом окварцованных) эффу-зивов – яшмоидов по эффузивам. В результате график распределения пород имеет совершенно другой вид (рис. 1 Б). Соответствие петрографического состава пород в аллювии Чарыша и гальке, собранной на современном полу Чагырской пещеры и взятой из слоя 2 археологического разреза (табл. 1) подтверждает, что сырьем индустрии являлся аллювий р. Чарыш у пещеры, состав которого с течением времени мало менялся. Тем самым сравнение содержаний главных пород каменной индустрии Чагырской пещеры с содержаниями тех же пород в галечном материале р. Чарыш однозначно свидетельствует о целенаправленном отборе сырья, особенно роговиков и яшмоидов засурьинской свиты. Такое предпочтительное использование засурьинских яшмоидов в индустрии Чагырской пещеры позволяет сравнить ее с индустрией пещеры Окладникова, где использование этих пород также очень значительно (25,8% артефактов). Сравнение тем более уместно, что оба памятника находятся в сходных геологических условиях, располагаясь на западном фасе Горного Алтая в зоне ответвлений долгоживущего регионального Чарышско-Теректинского разлома, которые с востока и запада ограничивают Бащелакский гранитоидный массив, пересекая его контактовый ореол [(Кузнецов, 1963].

Яшмоиды засурьинской свиты («засурья») представляют собой высококремнистые тонкозернистые, реже – мелкозернистые кварцитовидные породы, преимущественно сургучно-коричневого и сургучно-краснокоричневого цвета («сургучники»), а также темные коричневато-серые или коричневато-черные до серых и черных со слабым восковым, до шелковистого, блеском. Помимо цвета, их макроскопическая диагностическая особенность – множество очень тонких, «волосных» черных кварцевых жилочек, одиночных и образующих характерные серии типа «конского хвоста», параллельных слоистости исходной осадочной породы, которая в местах скопления жилок мелко брекчирована и образует плоские, по слоистости же, обломки. Это брекчирование связано с образованием трещин усадки при диагенезе исходных высококремнистых осадков, и из отжимавшихся в трещины поровых растворов, насыщенных кремнеземом, кристаллизовался кварц жилочек, т.е. последние являются синхронными с диагенетическим преобразованием кремнистых осадков и превращением их в яшмоиды. Именно поэтому они – естественная составляющая этих пород и никак не влияют на технологические и потребительские свойства этого высококачественного сырья каменных

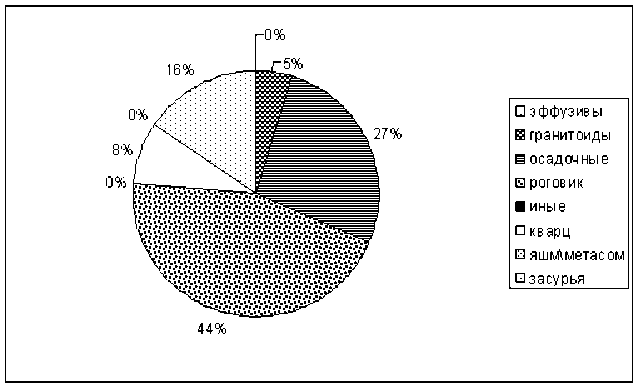

А. Петрографиченский состав артефактов Чагырской пещеры (слои 6А,6Б,6В)

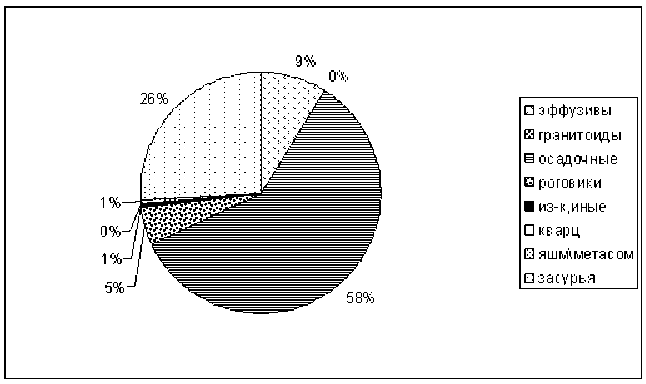

В. Петрографический состав артефактов пещеры Окладникова

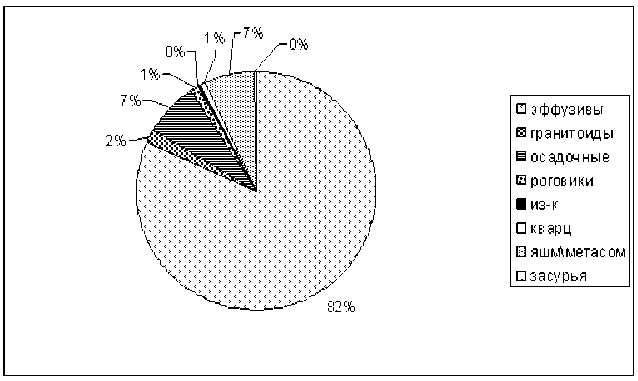

Рис. 1. Петрографический состав артефактов

Б. Петрографический состав галечного материала р.Чарыш у Чагырской пещеры

Г. Петрографический состав галечного материала р.Сибирячиха у п. Окладникова

и сырья пещер Чагырская и Окладникова.

индустрий. Однако в зонах тектонических нарушений засурьинские яшмоиды раздавлены и брекчированы с последующей перекристаллизацией и залечиванием трещин более поздним кварцем, его жилки достигают мощности 2–5 мм и в местах пересечения образуют крупные и мелкие кварцевые гнезда. Кварц этих жилок светлый, значительно более крупнозернистый (до 1мм), слабее связан со стенками трещин, поэтому раскалывание породы часто происходит вдоль жилок. Это значительно ухудшило технологические качества засурьинских яшмоидов как сырья для каменных индустрий пещеры Окладникова и Чагырской – на артефактах слишком часто проявлено неровное и прерывистое скалывание. Тем примечательнее, что при изготовлении орудий на обоих памятниках им оказывалось явное предпочтение. Сравнение обоих памятников по всему спектру петрографического состава артефактов показывает, что, помимо засурьинских яшмоидов, они совершенно различаются по использованию каменного сырья. Это обусловлено, прежде всего, разным составом пород в галечном сырье обоих памятников и разным качеством в нем одних и тех же пород. Так, в соответствии с положением пещеры Окладникова на притоке р. Ануй (р. Сибирячиха) в зоне контакта Бащелакс-кого гранитоидного массива с песчано-глинистыми осадочными породами, главными по распространенности здесь являются роговики (табл. 1, рис.1, Г). Эффузивы отсутствуют вовсе, соответственно, отсутствуют и метасоматически измененные их разности (яшмоиды по эффузивам). Но так как роговики в этой части контактового ореола гранитоидного массива чрезвычайно сильно подроблены в зоне Бащелакского разлома, изменены и потому как сырье имеют низкое качество, они, при преобладающем их распространении в аллювии (45%), в индустрии составляют всего 5%; здесь на первый план выступают осадочные породы (главным образом мелкозернистые песчаники), составляющие около 65% всей каменной индустрии (рис. 1, В). Присутствие эффузивов и их яшмоидов в индустрии пещеры Окладникова при полном их отсутствии в ближайших галечниках р. Сибирячиха означает, что источником этого сырья служил аллювий Ануя, до которого от пещеры около 3 км.

Роговики в южном контактовом ореоле Бащелакского массива не попали в зону тектонического дробления Чарышско-Теректинский разлома и его ответвлений, потому сохранили свое хорошее качество как сырье, и их тщательно выбирали для индустрии Чагырской пещеры, несмотря на гораздо меньшую распространенность в галечном материале. Зато тектонические нарушения проявились неоднократно и очень сильно в среднем и верхнем течении Чарыша и его левых притоков, в поле распространения девонских эффузивов, в результате последние испытали сильное постмагматическое изменение и в значительной мере превращены в яшмоиды, которые использовались наравне со слабоизмененными эффузивами, а иногда, по-видимому, из-за сходства по цвету с «сургучниками», отбирались взамен последних.