Петрографические исследования керамики сперрингс с памятников Юго-Западной Карелии

Автор: Герман Константин Энрикович, Кулькова Марианна Алексеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 8 т.42, 2020 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования являлось установление наличия или отсутствия различий составов формовочных масс керамики сперрингс в зависимости от географического района расположения поселений. Задачей - определение структуры и материала фрагментов керамики с поселений культуры сперрингс на территории Приладожской Карелии. Для петрографического исследования отобраны 14 фрагментов, в основном частей стенок сосудов, украшенных основными видами орнаментации: оттисками рыбьих позвонков (2), отступающе-прочерченными линиями (7), веревочным (2) и гребенчатым (3) штампом. Исследования проводились в пришлифованных образцах с использованием бинокуляра МБС-1 при увеличении в 16, 24 и 140 раз. Большая часть исследованных фрагментов керамики (10) по композиционному составу глин выполнена из тощих глин гидрослюдистого и смектит-гидрослюдистого состава, хотя данный вид глин хуже качеством и в меньшей степени использовался в изготовлении керамики сперрингс с поселений бассейна Онежского озера. В качестве отощителя в тесте 11 из 14 изученных фрагментов керамики сперрингс с памятников северо-восточного и северо-западного Приладожья зафиксирована только дресва кристаллических пород, что имеет прямые аналогии с посудой бассейна Онежского озера. В двух образцах зафиксирована примесь шамота (дробленая керамика), что, возможно, связано с влиянием более раннего пласта гребенчатой керамики, представленного на поселениях юго-восточного Прионежья.

Петрографический анализ, жирная глина, тощая глина, ладожское озеро, ранний неолит, керамика сперрингс

Короткий адрес: https://sciup.org/147227316

IDR: 147227316 | УДК: 903.024(470.22/23) | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.544

Текст научной статьи Петрографические исследования керамики сперрингс с памятников Юго-Западной Карелии

Центром распространения памятников культуры сперрингс на территории Карелии является бассейн Онежского озера. В настоящее время их количество насчитывает более 250 единиц. В то же время по берегам другого крупного водоема – Ладожского озера их количество не превышает двух десятков. Судя по тому, что на территории Южной и Центральной Финляндии известно большое количество памятников с керамикой Ка 1:1 (сперрингс), северо-восточное и северозападное Приладожье, видимо, было слабо заселено в период раннего неолита. Это доказывают

и археологические исследования, которые проводятся на территории Карельского перешейка (Ленинградская область) с 80-х годов ХХ века. За этот период времени было открыто и частично изучено археологическими раскопками только семь поселений, имеющих в своих комплексах ранненеолитические материалы: Хепоярви [3], Большое Заветное 4, Холмогорское 1, Силино 1, Вещево 1 и Комсомольское 3 [5], [6], [7: 5], [8], [14: 303].

Причиной небольшого количества памятников мезолита – раннего металла на северо-восточном и северо-западном побережье Ладож- ского озера является характер береговой полосы и прибрежного рельефа. Начиная от устья реки Олонки и до устья реки Уксы берега низкие, лишенные естественных глубоких заливов, пригодных для древних поселений. Также начиная от района г. Питкяранты береговая линия представлена скальными массивами и низменностями, сложенными глинами, что делало эти территории неудобными для первобытного населения, селившегося на песчаных береговых террасах. Поэтому известные первобытные памятники концентрируются по берегам древних заливов в районе поселков Ууксу, Койриноя и Вятиккя. Кроме того, ввиду сложности проживания на побережье Ладожского озера, древнее население осваивало небольшие внутренние озера, соединенные с Ладогой реками Видлица, Новзема, Тулемайоки, Янисйоки, Иийоки, Ихойоки.

Памятников с ранненеолитической керамикой сперрингс на территории северо-восточного и северо-западного Приладожья известно всего 13. Это поселения Новземское I, II, V, VII, Кинеярви I, Х, Видлица I, Салостров II, Укса I, II, Ихоярви I, Вятиккя I и Вятиккя III. Раскапывались только три памятника – Вятиккя I на площади 165 кв. м, Вятиккя III – 128 кв. м [4: 69–77], [15: 175–176] и Ихоярви I – 164 кв. м [4: 82–102].

Небольшое количество материалов с памятников Приладожья не позволяет дать характеристику орнаментации сосудов и сравнить их с керамическими комплексами бассейна Онежского озера. Однако такую возможность дает петрографический анализ структуры и материала фрагментов ранненеолитической посуды [1: 114–115], [2: 15], [13: 100–102], тем более что подобные исследования были проведены в отношении керамики сперрингс с памятников бассейна Онежского озера [9], [10: 290–292], [11: 298–301], [12: 90–93].

Петрографическое исследование было выполнено в лаборатории РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия) под руководством к. г.-м. н. М. А. Кульковой и стало первым для ранненеолитической керамики северо-восточного и северо-западного Приладожья.

Цель исследования – установление наличия или отсутствия различий составов формовочных масс керамики сперрингс в зависимости от географического района расположения поселений. В задачи исследования входило определение структуры и материала фрагментов керамики с поселений культуры сперрингс на территории Приладожской Карелии.

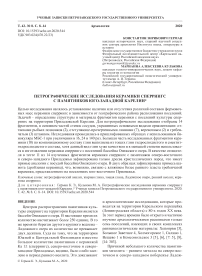

Для петрографического исследования отобраны 14 фрагментов, в основном, частей сте- нок сосудов, украшенных основными видами орнаментации: оттисками рыбьих позвонков (2), отступающе-прочерченными линиями (7), веревочным (2) и гребенчатым (3) штампом с поселений Новземское I (1), II (2), V (5), Кинеярви I (1), Х (1), Укса I (2) и Ихоярви I (2). Отнесение памятников к определенному хронологическому этапу культуры сперрингс не представляется возможным по причине небольшого количества материалов и отсутствия радиоуглеродных датировок (рисунок).

Карта расположения памятников культуры сперрингс, откуда взяты образцы на петрографический анализ

Map of the location of the Sperrings cultural monuments where the samples for petrographic analysis were collected

Исследования керамических фрагментов проводились в пришлифованных образцах с использованием бинокуляра МБС-1 при увеличении в 16, 24 и 140 раз. Для определения структуры образцов в шлифах применялся поляризационный микроскоп Leica с увеличением 65,7 раза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате проведенного исследования по композиционному составу глин и отощителей было выделено три группы керамики.

Керамика группы 1 представлена 5 фрагментами с поселений Укса I (1), Кинеярви I (1), Новземское I (1), Новземское V (1), Новземское VII (1). Фрагменты изготовлены из тощих глин гидрослюдистого и гидрослюдо-хлоритового состава, кластического материала – 22–32 % с включением органики (водной растительности). Обжиг костровой, в невыдержанной среде, окислительный, кратковременный. Температура обжига 650–700 °С. Отощителем служит дресва кристаллических пород (17–32 %), включающая сиениты, плагиограниты и актинолиты с разным минеральным составом, различающаяся только составом элементов: ортоклаз – серецитизиро-ван, микроклин, биотит, кварц, амфибол. Размер обломков варьирует от 0,5 до 3 мм. Пористость 15–22 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм.

Керамика группы 2 представлена двумя фрагментами с поселений Новземское II (1), Новзем-ское V (1). Фрагменты изготовлены из тощих глин смектитового состава, кластического материала – 22–32 % с включением органики (водной растительности). Обжиг костровой, в невыдержанной среде, окислительный, кратковременный. Температура обжига 650–700 °С. Отощителем служит дресва кристаллических пород (17–18 %), включающая сиениты и граниты с разным минеральным составом, различающаяся только составом элементов: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол, кварц, гнейс. Размер обломков 2–3 мм. Пористость 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм.

Керамика группы 3 представлена четырьмя фрагментами с поселений Новземское II (1), Нов-земское VII (1), Ихоярви I (2). Фрагменты изготовлены из жирных глин смектитового, хлоритового и хлорит-смектитового состава, кластического материала – 3–5 % с включением органики (водной растительности). Обжиг костровой, в невыдержанной среде, окислительный, кратковременный. Температура обжига 650–700 °С. Отощителем служит дресва кристаллических пород (17–25 %), включающая сиениты с разным минеральным составом, различающаяся только составом элементов: ортоклаз – серецитизирован и амфоболизирован, микроклин, биотит, амфибол. Размер обломков 2–3 мм. Пористость 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм.

Среди образцов выделено три фрагмента, отличающиеся от остальных по составу отощителя.

Первый фрагмент – с поселения Новземское VII. Изготовлен из тощих глин гидрослюди-стого состава, кластического материала – 35 % с включением органики (водной растительности). Обжиг костровой, в невыдержанной среде, окислительный, кратковременный. Температура обжига 650–700 °С. Отощителями служат: 1 – дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит) – 23 %, размер обломков 1–3 мм; 2 – песок (состав: полевой шпат, биотит, амфибол) – 8 %, размер зерен 0,2–0,3 мм; 3 – шамот (дробленая керамика различного состава) – 5 %, размер обломков 0,3–0,5 мм. Пористость 10 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм.

Второй фрагмент – с поселения Кинеярви Х. Изготовлен из тощих глин смектит-гидрослюди- стого состава, кластического материала – 15 % с включением органики (водной растительности). Обжиг костровой, в невыдержанной среде, окислительный, кратковременный. Температура обжига 650–700 °С. Отощителями служат: 1 – дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 10 %, размер обломков 1–3 мм; 2 – песок (состав: полевой шпат, биотит, амфибол) – 15 %, размер зерен 0,2–0,3 мм; 3 – шамот (дробленая керамика различного состава) – 5 %, размер обломков 0,3–0,5 мм. Пористость 10 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм.

Третий фрагмент – с поселения Укса I. Изготовлен из тощих глин гидрослюдо-каолини-тового состава, кластического материала – 28 % с включением органики (водной растительности). Обжиг костровой, в невыдержанной среде, окислительный, кратковременный. Температура обжига 650–700 °С. Отощителями служат: 1 – дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 28 %, размер обломков 1–4 мм; 2 – песок (состав: полевой шпат) – 13 %, размер зерен 0,4–0,65 мм. Пористость 18 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм.

Подробная информация по каждому образцу керамики приведена в таблице.

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований можно сделать несколько выводов.

-

1. Большая часть исследованных фрагментов керамики (10) по композиционному составу глин выполнена из тощих глин гидрослюди-стого и смектит-гидрослюдистого состава, хотя данный вид глин хуже качеством и в меньшей степени использовался в изготовлении керамики сперрингс с поселений бассейна Онежского озера. Можно предположить, что жирные глины были менее доступны в районах расположения памятников, находящихся в отдалении от Ладожского озера по берегам озер Новземское и Ки-неярви. Возможно, существовала зависимость состава глины от типа орнаментации. На поселении Оровнаволок VIII, которое расположено на северном побережье Онежского озера, вся керамика, орнаментированная оттисками позвонка, изготовлена из жирных глин. В то же время керамика поселения Деревянное Iа, расположенного на восточном побережье Онежского озера, украшенная отступающе-прочерченным орнаментом, изготовлена из тощих глин, что находит аналоги в керамике приладожских памятников.

-

2. В качестве отощителя в тесте 11 из 14 изученных фрагментов керамики сперрингс с памятников северо-восточного и северо-западного Приладожья зафиксирована только дресва кристаллических пород, что имеет прямые аналогии с посудой бассейна Онежского озера. Для сравнения для ямочно-гребенчатой керамики, носители которой приходят на территорию Карелии позднее сперрингс, дресва зафиксирована лишь в 18 % керамических сосудов, что может служить подтверждением культурных отличий между двумя ранненеолитическими культурами, которые также выражаются в орнаментации керамики и каменном инвентаре.

-

3. Рецепт глина + дресва + песок зафиксирован в одном образце керамики с поселения Укса I, орнаментированном горизонтальными поясами из оттисков веревочки. Возможно, данный факт может служить подтверждением контактов между носителями сперрингс и ямочно-гребенчатой керамики, где данный рецепт представлен в 50 % образцов.

-

4. В двух образцах с поселения Кинеярви Х (озеро Кинеярви) и Новземское VII (озеро Нов-земское) зафиксирована примесь шамота (дробленая керамика). Специалисты считают, что появление шамота может означать переход от моносырья (дресвы, песка) к смеси сырья и искусственных добавок. Появление шамота в керамике сперрингс, возможно, связано с влиянием более раннего пласта гребенчатой керамики, представленного на поселениях юго-восточного Прионе-жья (Тудозеро V, Кемозеро III), в тесте которой примесь шамота составляет 5 %.

Таким образом, керамика сперрингс с памятников северо-восточного и северо-западного Приладожьям по составу формовочной массы имеет прямые аналоги с посудой бассейна Онежского озера. Присутствие в нескольких образцах примеси песка и шамота (дробленая керамика) связано с влиянием носителей раннего пласта гребенчатой керамики юго-восточного Прионе-жья и культуры ямочно-гребенчатой керамики.

Данные по петрографическим исследованиям образцов керамики сперрингс Data on petrographic studies of samples of the Sperrings ceramics

|

№ на карте |

Название памятника, № фрагмента |

Часть сосуда, орнамент |

Результаты петрографического анализа |

|

|

Характеристика исходного сырья |

Отощитель, пористость |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Керамика сперрингс с поселений бассейна озера Водлозеро

|

1 |

Новземское I 1326/526 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными поясами из оттисков «отступающей лопаточки», разделенных неорнаментирован-ными горизонтальными зонами, и отдельно поставленных круглоконических ямок, толщина 11 мм |

Тощие глины гидрослю-до-хлоритового состава, кластического материала – 22 %, размер зерен 0,02–0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, полевой шпат, биотит, амфибол) – 17 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 22 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

2 |

Новземское II 2440/76 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными рядами наклонно поставленных оттисков позвонка, толщина 10 мм |

Тощие глины смектитового состава, кластического материала – 32 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (гранит: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол, кварц, гнейс) – 18 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

3 |

Новземское II 2440/107 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными рядами наклонно поставленных оттисков позвонка, толщина 9 мм |

Жирные глины смектитового состава, кластического материала – 5 %, размер зерен 0,02– 0,04 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 16 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

4 |

Новземское V 2443/18 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными поясами оттисков наклонных вертикальных отпечатков «отступающей лопаточки», толщина 11 мм |

Жирные глины хлоритового состава, кластического материала – нет |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 25 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

5 |

Новземское V 2443/68 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными прочерченными линиями, толщина 9 мм |

Тощие глины гидрослю-дистого состава, кластического материала – 32 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (плагио-граниты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, кварц) – 32 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 22 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

6 |

Новземское VII 2445/263 |

Верхняя часть сосуда (венчик), украшена горизонтальными полосами оттисков «отступающей лопаточки», толщина 11 мм |

Тощие глины смектитового состава, кластического материала – 22 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 17 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

7 |

Новземское VII 2445/256 |

Стенка сосуда, украшена подвенчиковыми вертикальнальными линиями из отпечатков веревочки и зигзагообразным подвенчиковым пояском из круглоконических ямок, расставленных в шахматном порядке, соединенных отпечатками веревочки, толщина 7 мм |

Тощие глины гидрослю-дистого состава, кластического материала – 35 %, размер зерен 0,015– 0,04 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

1) Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит) – 23 %, размер обломков 1–3 мм. 2) Песок (8 %), размер зерен 0,2–0,3 мм, состав: полевой шпат, биотит, амфибол. 3) Шамот (5 %), дробленая керамика различного состава, размер обломков 0,3–0,5 мм. Пористость: 10 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

8 |

Новземское VII 2445/267 |

Верхняя часть сосуда (венчик), украшена горизонтальными веревочными линиями, толщина 7 мм |

Тощие глины гидрослю-дистого состава, кластического материала – 22 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 17 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

9 |

Ихоярви I 3227/229 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными поясами из оттисков гребенчатого штампа и нанесенными сверху редкими круглоконическими ямками, толщина 9 мм |

Жирные глины хлоритового состава, кластического материала – 3 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 17 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

10 |

Кинеярви I 1690/46 |

Верхняя часть сосуда (венчик), украшена подвенчиковыми горизонтальными линиями из отпечатков «отступающей лопаточки» и зигзагообразным подвенчи-вым пояском из круглоконических ямок, расставленных в шахматном порядке, соединенных отпечатками «отступающей лопаточки», толщина 10 мм |

Тощие глины гидрослю-дистого состава, кластического материала – 32 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол |

Дресва кристаллических пород (плагио-граниты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, кварц) – 23 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 22 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

11 |

Кинеярви Х 1700/3 |

Стенка сосуда, украшена вертикальными линиями из отпечатков «отступающей лопаточки» и горизонтальным пояском из круглоконических ямок, толщина 7 мм |

Тощие глины смектит-гидрослюдистого состава, кластического материала – 15 %, размер зерен 0,015–0,04 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

1) Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 10 %, размер обломков 1–3 мм. 2) Песок (15 %), размер зерен 0,2–0,3 мм, состав: полевой шпат, биотит, амфибол. 3) Шамот (5 %), дробленая керамика различного состава, размер обломков 0,3–0,5 мм. Пористость: 10 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

12 |

Ихоярви I 3167/16 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными поясами из оттисков гребенчатого штампа, толщина 9 мм |

Жирные глины хлорит-смектитового состава, кластического материала – 3 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 17 %, размер обломков 2–3 мм. Пористость: 16 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

13 |

Укса I 1706/3 |

Верхняя часть сосуда (венчик), украшена горизонтальными поясами из оттисков позвонка и горизонтальным пояском из круглоконических ямок, толщина 9 мм |

Тощие глины гидрослю-дистого состава, кластического материала – 32 %, размер зерен 0,02– 0,06 мм, состав: полевой шпат, амфибол, биотит |

Дресва кристаллических пород (актинолит) – 18 %, размер обломков 0,5–1,5 мм. Пористость: 15 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

|

14 |

Укса I 1706/23 |

Стенка сосуда, украшена горизонтальными поясами из оттисков веревочки, толщина 11 мм |

Тощие глины гидрослю-до-каолинитового состава, кластического материала – 28 %, размер зерен 0,05–0,2 мм, состав: полевой шпат, амфибол, зерна угловатые |

1) Дресва кристаллических пород (сиениты: ортоклаз – серецитизирован, микроклин, биотит, амфибол) – 28 %, размер обломков 1–4 мм. 2) Песок (13 %), размер зерен 0,4–0,65 мм, состав: полевой шпат. Пористость: 18 %, поры неправильной формы и вытянутые, размер от 0,1 до 0,5 мм |

* Работа выполнена из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН.

Список литературы Петрографические исследования керамики сперрингс с памятников Юго-Западной Карелии

- Васильева И. Н. Древнейшая керамика Восточной Европы. Комментарии // Российский археологический ежегодник. 2013. № 3. С. 110-119.

- Васильева Т. А. Технология древнего гончарства эпохи неолита на территории Карелии // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 2 (179). С. 8-17. БО!: 10.15393/uchz. art.2019.284

- Верещагина И. В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского перешейка // Неолит - энеолит Юга и неолит Севера Восточной Европы. СПб., 2003. С. 140-151.

- Витенкова И. Ф. Памятники каменного века северного Приладожья: Каталог. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2012. 156 с.

- Герасимов Д. В. История изучения, хронология и периодизация памятников эпохи неолита юга Карельского перешейка // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. 2003. Вып. 1. С. 12-24.

- Герасимов Д. В., Кулькова М. А. Корреляция и датирование археологических комплексов многослойных стоянок Силино и Большое Заветное 4 на Карельском перешейке по геохимическим данным // Неолит - энеолит Юга и неолит Севера Восточной Европы. СПб., 2003. С. 181-192.

- Герасимов Д. В., Лисицын С. Н., Тимофеев В. И. Материалы к археологической карте Карельского перешейка (коллективная монография). СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2003. 67 с.

- Герасимов Д. В., Сейтсонен О., Нордквист О. «Береговая хронология» и история Ладоги в свете результатов раскопок археологического комплекса Комсомольское 3 в 2007 г. // Радловский сборник. СПб., 2008. С. 188-193.

- Герман К. Э., Кулькова М. А. Новые петрографические исследования керамики сперрингс с памятников бассейна Онежского озера // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 6 (183). С. 12-21. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.366

- Иванищев А . М . , Иванищева М . В . Тудозеро V - поселение позднего мезолита - раннего неолита в южном Прионежье // Тверской археологический сборник. 2000. Вып. 4. С. 284-295.

- Иванищев А. М., Иванищева М. В. Поселение раннего неолита на Кемском озере // Тверской археологический сборник. 2000. Т. 4. Вып. 1. С. 297-305.

- Иванищева М. В., Кулькова М. А., Иванищева Е. А. Результаты микроморфологического анализа ранненеолитической керамики юго-восточного Прионежья // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики: Материалы междунар. науч. конф. 24-27 мая 2016 года. СПб., 2016. С. 88-99.

- Кулькова М. А. Петрографический анализ в оценке формовочных масс при изучении древней глиняной посуды // Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12). С. 100-107.

- Gerasimov D., Kriiska A. Early-Middle Holocene archaeological periodization and environmental changes in the Eastern Gulf of Finland: Interpretative // Quaternary International. 2018. Vol. 465. P. 298-313.

- Seitsonen O., Gerasimov D. Archaeological research in the Kurkijoki area in 2001 and 2003: a preliminary study of the Stone Age settlement patterns in southern Ladoga Karelia // Karelian Isthmus - Stone Age studies in 1998-2003. ISKOS. 2008. 16. P. 164-185.