Петрографический анализ формовочной массы амфор из погребения № 381В могильника Старокорсунского городища № 2

Автор: Кузнецова Е.В., Шелепов Д.А., Андрушкевич С.О.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

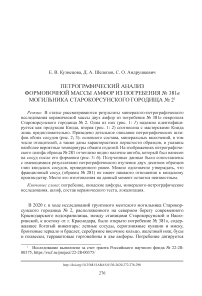

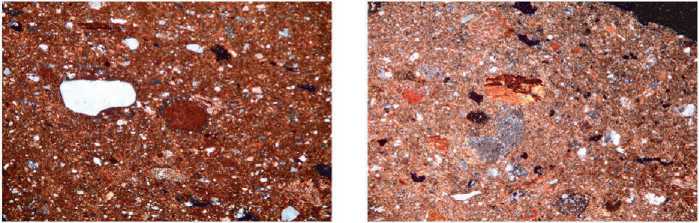

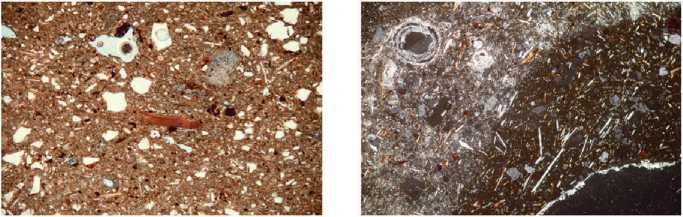

В статье рассматриваются результаты минералого-петрографического исследования керамической массы двух амфор из погребения № 381в некрополя Старокорсунского городища № 2. Одна из них (рис. 1: 1) надежно идентифицируется как продукция Книда, вторая (рис. 1: 2) соотнесена с мастерскими Книда лишь предположительно. Приведено детальное описание петрографических шлифов обоих сосудов (рис. 2; 3): основного состава, минеральных включений, в том числе отощителей, а также даны характеристики пористости образцов, и указаны наиболее вероятные температуры обжига изделий. На изображениях петрографического шлифа образца № 281 отчетливо видно наличие ангоба, который был нанесен на сосуд после его формовки (рис. 3: 6). Полученные данные были сопоставлены с имеющимися результатами петрографического изучения двух десятков образцов глин книдских сосудов, проведенного ранее. Можно однозначно утверждать, что фракционный сосуд (образец № 281) не имеет никакого отношения к книдскому производству. Место его изготовления на данный момент остается неизвестным.

Погребение, книдские амфоры, минералого-петрографические исследования, шлиф, состав керамического теста, локализация

Короткий адрес: https://sciup.org/143182437

IDR: 143182437 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.276-290

Текст научной статьи Петрографический анализ формовочной массы амфор из погребения № 381В могильника Старокорсунского городища № 2

В 2020 г. в ходе исследований грунтового меотского могильника Старокор-сунского городища № 2, расположенного на северном берегу современного Краснодарского водохранилища, между станицами Старокорсунской и Васю-ринской, к востоку от г. Краснодара, было открыто погребение № 381 в , содержавшее богатый инвентарь: лепные сосуды, сероглиняные кувшин и миску, бронзовые зеркало и браслет, серебряное височное кольцо, железный нож, бусы и подвески, терракотовые горгонейоны и две амфоры. Погребение датируется

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-2800375,

330–310 гг. до н. э. ( Монахов и др. , 2022. С. 54–56). Детальная характеристика комплекса этого захоронения была опубликована ранее ( Кузнецова и др. , 2022а), что избавляет нас от необходимости подробно на этом останавливаться. Данная заметка посвящена результатам минералого-петрографического изучения тканей амфор, обнаруженных в указанном погребении2.

При первоначальном знакомстве с чертежами и фотографиями амфор было высказано предположение, что оба сосуда (рис. 1: 1, 2 ) принадлежат продукции Книда. В дальнейшем при непосредственной обработке материалов возникли определенные сомнения в книдском происхождении фракционной амфоры, основанные на ее морфологических особенностях и визуальных характеристиках черепка (Там же. С. 142). Предварительные результаты петрографических исследований были получены только к концу 2022 г., поэтому не были включены в последнюю публикацию ( Монахов и др. , 2022. С. 56. Прим. 5). Ниже дается подробное описание проведенной работы.

Очевидно, что само по себе изучение образцов теста двух сосудов, каким бы детальным и тщательным оно ни было, не может дать обоснованного заключения об их происхождении. Необходимо создание базы петрографических описаний образцов, на основании сопоставлений с которой можно получить сравнительно надежные выводы.

Исследования минералого-петрографического состава формовочной массы античной керамики ведутся в зарубежной историографии уже давно. Наиболее полные результаты системной работы в середине 1990-х гг. представил английский исследователь Ян Уайтбред ( Whitbread , 1995). Помимо описания состава теста античных амфор основных производственных центров (Родоса, Книда, Коса, Самоса, Хиоса, Лесбоса, Фасоса, Менды и др.) он много внимания уделил и методике проведения анализа формовочной массы и представления полученных результатов. Среди прочего ему удалось выделить две основные группы тканей книдских сосудов. Первая группа отличается большим количеством вулканических включений, присутствием крупных зерен филлита, поликристалли-ческого кварца, кремнезема, известняка, песчаника, биотита, роговой обманки и некоторых других (Ibid. P. 73. Pl. 4.11). Вторая группа выделяется слюдистым характером теста с преобладанием компонентов (монокристаллический кварц, желтая слюда, поликристаллический кварц, известняк, кремнезем, кальцит, хлорит, циркон и гранат) иловой размерности с очень небольшим количеством среднего и мелкого песка (Ibid. P. 74. Pl. 4.12). Кроме того, сравнение полученных данных позволило ученому высказать предположение о принадлежности целой серии клейм с эмблемой «нос корабля» к производству Книда (Ibid. P. 107–117), что подтвердилось дальнейшими исследованиями и в настоящее время не вызывает сомнений ( Ефремов и др. , 2023).

Литература, содержащая описания особенностей керамической массы античных амфор из мастерских, расположенных в исторической области Кария (где находился и полис Книд), очень обширна. В рамках данной статьи осветить ее даже поверхностно не представляется возможным. Отметим лишь, что

4 см

20 см

Образец № 282

Образец № 281

2,5 мм

5 мм j

Рис. 1. Амфоры из погребения № 381 в

1, 2 – внешний вид сосудов; 3 – аншлиф образца № 282; 4 – аншлиф образца № 281; 5 – шлиф образца № 282, основная масса; 6 – шлиф образца № 281, основная масса состав теста тарных сосудов крупнейших близлежащих производителей – Родоса и Коса – установлен достаточно надежно и позволяет четко отделять их продукцию от синхронной книдской. Керамика, изготовленная на о. Родос, выделяется даже при визуальном осмотре черепка и характеризуется мелкозернистым характером бежево-розовой ткани, без крупных видимых включений и наличием тонкого беловатого слоя на поверхности (Finkielsztejn, 2001. P. 47), а также присутствие серпентинита с меньшим количеством пироксена, оливина и кварца (Whitbread, 1995. P. 60). Тарные сосуды, изготовленные в мастерских родосской Переи за пределами острова, имеют близкие петрографические характеристики, но отличаются от островных образцов красновато-коричневым цветом керамики после обжига (Betina, Skaltsa, 2018. P. 52, 53).

Петрографическое изучение образцов с клейменых амфор Коса позволило выделить целых пять классов тканей, значительно отличающихся между собой ( Whitbread , 1995. P. 81–107). При этом Я. Уайтбред отмечает, что петрографические данные отдельных образцов косских сосудов очень похожи на некоторые экземпляры книдской керамики, но, как правило, содержат вулканические включения (Ibid. P. 99).

Для идентификации интересующих нас сосудов на первом этапе были изготовлены шлифы и аншлифы фрагментов нескольких десятков амфор книдского производства. Коллекция образцов в распоряжение научного коллектива была предоставлена С. Ю. Монаховым ( Кузнецова, Растегаева , 2022. С. 109–113), которому мы выражаем свою признательность. В состав выборки вошли сосуды обоих типов («с высоким цилиндрическим горлом и грибовидным венцом» – тип I; «с коническим горлом и кубаревидной ножкой» – тип II), в том числе имеющие клейма ( Кузнецова и др. , 2022б). Кроме того, для анализа были привлечены фрагменты амфор, книдское происхождение которых определяется лишь предположительно в силу их морфологических особенностей.

Методика изготовления плоско-параллельных петрографических шлифов из образцов керамики на начальном этапе заключается в выборе образца (или его информативного участка) и дальнейшей его распиловке тонким алмазным диском толщиной около 0,5 мм на станке PetroThin. Если образец обладает пористостью или слабой механической прочностью, его запитывают эпоксидной смолой, для чего используется вакуумная установка CASTn VAC. Зачастую смола подкрашивается контрастным красителем (синим) для лучшей диагностики и изучения порового пространства. После вакуумирования и полимеризации эпоксидной смолы выбранный участок образца керамики пришлифовывается на шлифовальном станке EcoMet300с установленной на него абразивной планшайбой с очень мелкой зернистостью. Далее он наклеивается эпоксидной смолой на предметное стекло и прижимается устройством Petro Bond для лучшего склеивания. После приклейки и затвердевания эпоксидной смолы на шлифовальном станке EcoMet300 производится прецизионное стачивание образца керамики до толщины 0,03 мм. Толщина стачивания контролируется механическим микрометром или по интерференционной окраске реперных минералов при помощи приспособления для контроля толщины шлифа Pеtro Vue. Препарат (шлиф) промывают и очищают от механических загрязнений и сверху наклеивают на эпоксидную смолу покровное стекло толщиной 0,17 мм. Необходимо отметить, что эпоксидная смола, которая используется на всех этапах изготовления шлифа, является оптической с показателем преломления ng = 1,54. Это необходимая константа, относительно которой ведутся все дальнейшие определения минеральной составляющей. Технология изготовления шлифов соответствует общепринятым методикам подобных исследований (Quinn, 2022. P. 32–36). Одновременно изготавливаются и фотодокументируются аншлифы. Их изучение производится с помощью бинокулярной лупы или стереомикроскопа и позволяет сделать заключение о цвете, наличии включений, пористости, равномерности обжига, структурно-текстурных особенностях образца (равномерности распределения внесенных добавок, слоистости и т. п.).

Изучение шлифов происходило по общепринятой методике для минералого-петрографических исследований горных пород и минералов с помощью поляризационного петрографического микроскопа Karl Zeiss Axoplan 40, в проходящем свете при увеличении 100–250х. Параллельно с описанием проводилось также фотодокументирование особо важных и информативных участков шлифа с помощью фотокамеры Canon 650D, подключенной непосредственно к микроскопу. Для систематизации и наглядности результаты изучения образцов были сведены в таблицы с разбивкой по наличию/отсутствию основных компонентов.

Кроме того, петрографическое изучение степени измененности различных компонентов (карбонаты, полевые шпаты и др.) и обширный литературный обзор ( Сайко, Кузнецова , 1977. С. 24–26; Внуков , 2006. С. 54, 55; и др.) позволили сделать предположение о температурном режиме обжига.

Всего было изучено 26 образцов. Подробная характеристика результатов в настоящее время готовится к публикации, здесь приведем лишь основные выводы.

Проведенный петрографический анализ образцов позволил выделить четыре петрографические группы, из которых только первые две можно надежно связать с книдским производством. В «группу А» вошли экземпляры, полученные с амфор классической для книдской тары морфологии двух основных типов, по классификации С. Ю. Монахова ( Монахов , 2003. С. 101–110. Табл. 71–75). В эту же группу образцов попали и сколы с клейменых сосудов, имеющих самые ранние оттиски «АПО» или «ПАΘ». Их принадлежность к изделиям книдских мастерских надежно установлена ( Empereur , 1988. P. 159, 160; Jöhrens , 1999. P. 98; Ефремов , 2018. С. 542, 543), в связи с чем имеются достаточные основания утверждать, что все сосуды, образцы керамической массы которых вошли в данную петрографическую группу, были изготовлены в Книде, поскольку вся группа имеет очень близкий или идентичный компонентный состав. Хронология изученных экземпляров охватывает период со втор. четв. IV по середину III в. до н. э.

В «группе B» оказались сосуды также традиционной для Книда морфологии, выпускавшиеся в последней трети IV – начале III в. до н. э. В эту же группу вошли сколы с двух клейм книдских амфор, которые датируются концом III – перв. пол. II в. до н. э. и втор. пол. II в. до н. э.3 Образцы, полученные с клейменых экземпляров, выступают в качестве эталонов и позволяют с высокой надежностью связывать все экземпляры «группы В» с продукцией Книда.

Минералого-петрографическая характеристика тканей первых двух групп очень близка, однако есть несколько отличительных особенностей, позволяющих их различать. Для керамики «группы А» характерно присутствие мелких (0,05– 0,2 мм) неокатанных обломков ярко-красного гидрогематита (около 5–7 %), большой разброс размерности которых говорит о его внесении в основную массу вместе с отощителем. Образцы «группы В» характеризуются присутствием карбонатного вещества пелитовой размерности (менее 0,01 или 0,001), в большом количестве рассеянного в основной массе. Фиксируются округлые включения карбонатного вещества пелитоморфной структуры, иногда обломки раковин карбонатного состава. Минеральный комплекс тканей «группы В» позволяет предположить, что в качестве отощителя в основном использовались обломки метаморфических пород. Кроме того, пористость образцов этой группы находится в пределах 2 %, в отличие от 5–7 %, характерных для тканей «группы А» (табл. 1). Ткани «группы В» больше всего соответствуют тканям класса 1 (по Я. Уайтбреду).

Таблица 1. Компонентый состав формовочной массы книдских амфор и изучаемых образцов

|

Компонент / № обр. |

Группа А |

Группа В |

Обр. № 282 |

Обр. № 281 |

|

Основная масса гидрослюдисто-глинистая с пелитовым кварцем и ГОЖ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Кварц волнистого угасания |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Кварциты |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Кварциты (яшмоиды) |

+ |

+ |

– |

– |

|

Плагиоклаз |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Калиевый полевой шпат (микроклин, ортоклаз) |

– |

– |

– |

+ |

|

Обломки метаморфических кварц-мусковитовых (серицитовых) пород |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Амфибол (рог. обманка) |

– |

– |

– |

+ |

|

Биотит |

– |

– |

– |

+ (до 5–10 %) |

|

Мусковит (серицит) |

+ |

+ |

+ |

+ (до 15–20 %) |

|

Иддингсит? |

редко |

+ |

+ |

– |

|

Обломки гематита |

+ |

– |

ед. зерна |

– |

|

Обособления красно-коричневые (шамот) |

+ |

+ |

+ |

+ |

Окончание табл. 1

|

Компонент / № обр. |

Группа А |

Группа В |

Обр. № 282 |

Обр. № 281 |

|

Кальцит крупнокристаллический |

— |

редко |

редко |

— |

|

Кальцит пелитоморфный |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Карбонатная органика (обломки) |

– |

+ |

+ |

+ |

|

Пористость |

5–7 |

2–3 |

2–3 |

1–2 |

|

Псаммитовая фракция, % |

1–2 |

1 |

1 |

1–2 |

|

Алевритовая фракция, % |

5–10 |

5–10 |

10–15 |

5–7 |

|

Температура обжига, ~ Т °С |

800–850 |

800–850 |

800 |

800–850 |

В «группу С» вошли образцы, которые имеют много общих черт с петрографическими шлифами двух первых групп, но при этом отличаются по присутствию отдельных компонентов. Например, в составе формовочной массы отсутствуют обломки метаморфических кварц-мусковитовых (серицитовых) пород и красно-коричневые обособления (шамот), но при этом встречаются (хотя и не во всех образцах): пироксен, амфибол, единичные зерна гематита, калиевый полевой шпат. Причем образцы в «группе С» не показывают единства компонентного состава, что заставляет сомневаться в их изготовлении в одном производственном центре.

Наконец, в четвертую «группу D» объединены сколы керамики с сосудов и клейм, которые изначально были отнесены к книдскому производству лишь предположительно. По своей сути, образцы этой группы являются отбраковкой от вышеперечисленных групп. Их петрографический состав сильно отличается не только от образцов первых трех групп, но и имеет весьма сильные различия между собой, что еще раз подтверждает наши сомнения при отнесении их к Книду.

Таким образом, имея базу петрографических описаний керамических образцов книдских амфор, можно рассмотреть тесто сосудов из погребения № 381 в . Начнем с описания первого сосуда – образец № 282 4.

Он представляет собой полностандартную амфору «ранней» серии «пифо-идного» варианта книдской тары (II-B-1). Морфологические характеристики: небольшой валикообразный, чуть уплощенный венец, выделенный горизонтальной подрезкой и широким желобком; горло высокое, цилиндрическое, слегка припухлое в верхней части; тулово пифоидное с крутым изломом плеч; ножка кубаревидная с глубокой грибовидной выемкой (рис. 1: 1). Визуальные характеристики черепка при осмотре невооруженным глазом: формовочная масса оранжевая (5YR-6/4), плотная, с большим количеством мелких и сред- них белых, желтоватых и коричневых вкраплений и с небольшим содержанием золотистой слюды (рис. 1: 3). Детальный обзор сосудов с разбором известных аналогий давался ранее (Монахов и др., 2022. С. 54–56; Кузнецова и др., 2022а. С. 104–142), мы не будем на этом останавливаться. Отметим лишь, что по современным представлениям амфора должна датироваться 330–310 гг. до н. э. (Монахов и др., 2022. С. 143. Kn. 22).

Минералого-петрографическая характеристика образца № 282

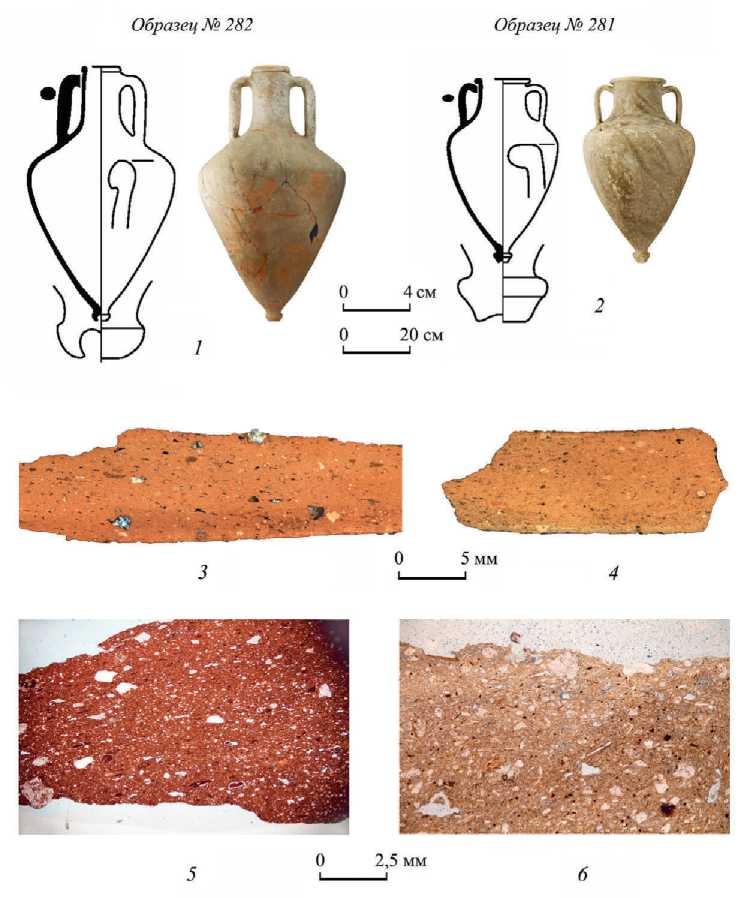

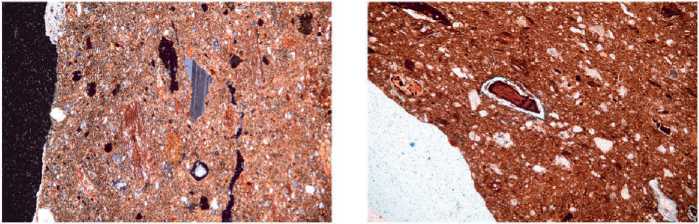

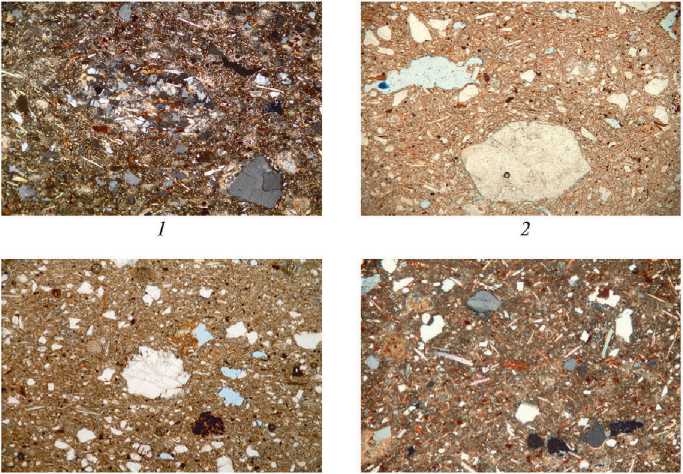

Основная масса гидрослюдисто-глинистая (монтмориллонитовая?), красноватого цвета с обособлениями гидроокислов железа и примесью обломочного пелитового материала в объеме 7–10 % (рис. 1: 5 ). Пористость образца составляет около 2–3 %, при этом поры представляют различные морфологические типы – округлые и удлиненно-уплощенные размером от 0,2 до 1 мм (рис. 2: 1 ).

В качестве отощителя использовались обломки алевритовой (10–15 %) и псаммитовой (1 %) фракций кремнистых и кварц-гидрослюдистых пород с микрогранобластовой мозаичной структурой (рис. 2: 2, 4 ). Размер обломков составляет 0,03–0,05 мм алевритовой и 0,4–0,6 мм псаммитовой фракций. Они различной степени окатанности, от неокатанных остроугольных форм до хорошо окатанных. В небольшом количестве присутствуют обломки зерен плагиоклазов (рис. 2: 5 ). Из светлых слюд отмечается мусковит, из темных в редких случаях встречается красновато-коричневый биотит. Ииеются единичные зерна гематита (рис. 2: 6 ). В редких случаях фиксируются ярко-оранжевые волокнистые обособления иддингситоподобного вещества (рис. 2: 8 ). Минеральный комплекс позволяет предположить, что в качестве отощителя использовались обломки метаморфических кварц-мусковитовых пород. Кроме того, в составе теста присутствуют красно-коричневые окатыши сухотертой глины (шамота), обособляющиеся от основной массы каемками усадки, что явно говорит об их внесении в качестве отощителя. Состав окатышей сходен с составом основной массы (гидрослюдисто-глинистая порода и обломочный пелитовый материал) (рис. 2: 7 ).

Карбонатное вещество пелитовой размерности рассеяно по основной массе и имеет различную сохранность, в основном оно мутноватое, но встречаются обломки и с яркой перламутровой окраской. Также отмечаются округлые включения карбонатного вещества пелитоморфной структуры (рис. 2: 2, 3 ). Включения зачастую имеют зональные каемки вплоть до образования вторичной пористости, обусловленной разложением карбонатов. Присутствие остатков карбонатного вещества позволяет предположить, что режим обжига не превышал 800°С.

Сопоставление полученных результатов исследования образца № 282 с данными изучения формовочных масс книдских амфор позволяет однозначно утверждать, что он входит в петрографическую «группу В» книдских образцов (табл. 1). Этот вывод абсолютно соответствует локализации сосуда на основании его морфологических особенностей.

Второй сосуд из погребения № 381 в ( образец № 281 ) морфологически напоминает книдскую тару: у него валикообразный, вытянутый по горизонтали венец; очень широкое короткое горло, в нижней части которого имеется небольшой

0 0,5 мм „

і______________і 8

Рис. 2. Петрографический шлиф образца № 282

1, 3, 6 – без анализатора; 2, 4, 5, 7, 8 – с анализатором

уступ; овоидное тулово и небольшая кубаревидная ножка с неглубокой полусферической выемкой (рис. 1: 2 ). Аналоги неизвестны. Визуальные характеристики черепка при осмотре невооруженным глазом : формовочная масса бежевая, светло-коричневая (7.5YR-7/3), плотная, тонкая с большим количеством мелкой золотистой слюды и небольшим – светло-коричневых и черных вкраплений, а также с немногочисленными белыми включениями (рис. 1: 4 ).

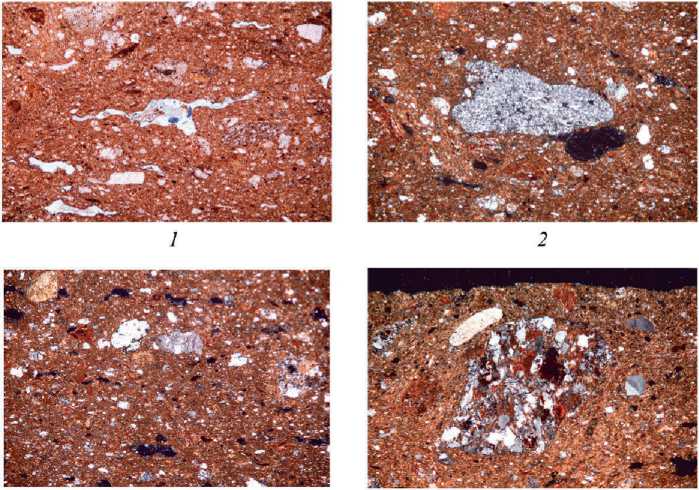

Минералого-петрографическая характеристика образца № 281

Основная масса светло-коричневого цвета, гидрослюдисто-глинистого состава с небольшим количеством грязно-коричневых включений гидроокислов железа и обломочного пелитового материала (около 15 %). Светлый цвет образца, по-видимому, обусловлен небольшим количеством железа в исходной массе (рис. 1: 6 ).

Отощитель алевритовой размерности составляет 5–7 %. Он представлен различно окатанными обломками кварца и кварц-слюдистых метаморфических сланцев (рис. 3: 1, 2 ). Присутствуют обломки плагиоклазов изометричной формы с мелкими, ярко выраженными полисинтетическими двойниками кислого состава (олигоклаз?). Из полевых шпатов встречаются микроклин и ортоклаз, с характерными для них микроклиновым решетчатым двойникованием и пертитовыми вростками (рис. 3: 3 ).

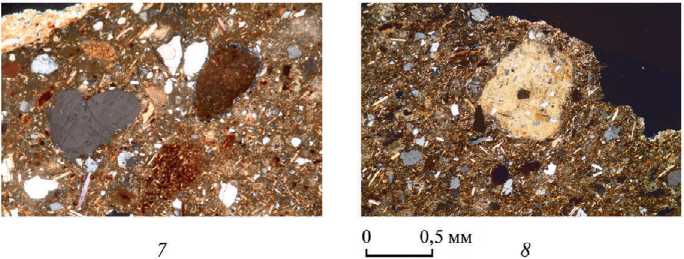

Из темноцветных минералов встречается довольно большое количество удлиненных обломков амфиболов и темных слюд ряда биотит-флогопит (рис. 3: 4 ). Амфибол в проходящем свете бесцветный, прозрачный в скрещенных поляризаторах, обнаруживает серую интерференционную окраску и, скорее всего, является минералом ряда тремолит. Биотит-флогопит ярко-коричневого цвета с выраженным явлением плеохроизма (рис. 3: 5 ). Отмечаются включения овальной формы (шамот), сложенные криптокристаллическим сильно лимонитизиро-ванным (до непрозрачного) глинистым веществом, представляющим продукты отжига сухих глин, отощавших основную массу (рис. 3: 7 ).

В большом количестве встречается карбонатное вещество. Пелитоморфный кальцит равномерно рассеян по основной массе, также наблюдаются обособления неправильно-округлой формы с трещинами усадки. Карбонатное вещество мутное (рис. 3: 8 ).

Отличительной особенностью данного образца является наличие зональности. На фотографии хорошо заметна зона, где полностью отсутствует карбонатное вещество при одинаковом минеральном составе обеих зон (рис. 3: 6 ). Кроме того, обломки чешуек слюд и амфиболов в основной своей массе расположены хаотично, но ближе к краевой части образца приобретают субпараллельную направленность. Скорее всего, это обусловлено технологией формования теста (рис. 3: 6 ). Следует особо подчеркнуть, что подобная зональность фиксируется лишь с одного края черепка. По всей видимости, зона с субпараллельной направленностью чешуек слюды и без карбонатного вещества является обмазкой (ангобом) по внешней поверхности уже сформованного изделия, а отсутствие в ней карбоната еще раз позволяет подтвердить, что он вносился в качестве добавки. Можно предположить, что карбонат в ангобе был, но разрушился в процессе обжига. Однако, учитывая небольшую толщину слоя обмазки (не превышающую

Рис. 3. Петрографический шлиф образца № 281

1, 4, 6–8 – с анализатором; 2, 3 – без анализатора

1,5 мм) и сохранность карбоната под ней, версия о его искусственном добавлении в состав основной массы в качестве отощителя является более предпочтительной. Кроме того, отсутствие карбонатного вещества с другого края шлифа (внутренней поверхности сосуда) не фиксируется, зональность отсутствует. Присутствие остатков карбонатного вещества в основной массе и неизмененных полевых шпатов позволяет предположить, что режим обжига не превышал 800–850°С ( Сайко, Кузнецова , 1977. С. 24, 25).

Псаммитовая фракция составляет около 1–2 %, ее состав аналогичен алевритовой. Пористость образца находиться в пределах 1–2 %. Поры различных морфологических типов округлые, удлиненно-уплощенные, жгутиковые (рис. 3: 2 ).

Даже простое сравнение фотографий шлифов двух сосудов, без детального петрографического анализа, ярко демонстрирует отличия в тесте, из которого они были изготовлены. Это касается как отдельных составляющих керамического теста, использовавшихся в качестве отощителя, так и основной массы. Кроме того, зафиксированное петрографическим анализом наличие ангоба на меньшей амфоре, незаметное невооруженным глазом, свидетельствует о разнице технологических приемов в изготовлении тары. Следует особо подчеркнуть, что компонентный состав образца № 281 не находит аналогий ни с одним из изученных керамических образцов амфор Книда. Более того, он значительно отличается и от изученных сколов амфор, вошедших в петрографические «группы C» и «D».

Таким образом, в результате минералого-петрографического изучения формовочной массы двух амфор из погребения № 381 в некрополя Старокорсунско-го городища № 2 можно говорить о том, что сосуды были изготовлены в разных местах. Первая, полностандартная амфора является продукцией книдских мастерских, что подтверждается как ее морфологическими признаками, так и особенностями теста, из которого она была сформована. Для второй, меньшей, амфоры характерен набор особенностей оформления профильных деталей, выделяющих ее из типов сосудов, изготовленных в Книде. Аналогии этому экземпляру неизвестны. Проведенный анализ выявил значительные отличия как в составе основной массы теста, так и в структуре компонентов. Сопоставление с базой данных описаний петрографических шлифов книдских сосудов позволяет уверенно утверждать, что данный экземпляр был изготовлен не на Книдском полуострове. Уже после сдачи статьи в печать, продолжая работать с петрографическими шлифами сосудов других производственных центров, нам удалось выявить образец, компонентный состав которого практически идентичен № 281. Скол керамики был получен с фрагментированной амфоры, обнаруженной в яме № 8 на «поселении 3 у станицы Тамань» в 2022 г. По морфологическим признакам амфора была отнесена к производству Коса и продатирована I в. до н. э. Данная информация носит предварительный характер и требует детального рассмотрения. Очевидно, что в настоящее время необходимо, прежде всего, расширение базы описаний петрографических шлифов керамических образцов, взятых с сосудов как можно большего числа производственных центров.

Список литературы Петрографический анализ формовочной массы амфор из погребения № 381В могильника Старокорсунского городища № 2

- Внуков С. Ю., 2006. Причерноморские амфоры I в. до н. э. - II в. н. э. Ч. 2. Петрография, хронология, проблемы торговли. СПб.: Алетейа. 320 с. EDN: VLZUON

- Ефремов Н. В., 2018. Двадцать лет спустя. Примечания к керамическим клеймам раннеэллинистического Книда // Причерноморье в античное и раннесредневековое время. Вып. 2 / Отв. ред. А. Н. Коваленко. Ростов-на-Дону. С. 542-562. EDN: EMATXZ

- Ефремов Н. В., Колесников А. Б., Болонкина Е. В., 2023. Керамические клейма Книда с эмблемой "нос корабля" (Хронологическая группа 1б) // Античный мир и археология. Вып. 21. С. 281-337. EDN: MPJFQQ

- Кузнецова Е. В., Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., Монахов С. Ю., 2022а. Погребение с книдскими амфорами из могильника Старокорсунского городища № 2 // КСИА. Вып. 267. С. 139-152. EDN: UTCOYX

- Кузнецова Е. В., Растегаева М. Н., 2022. Петрографическое изучение глин амфор: характеристика коллекции образцов // История и археология Северного Причерноморья в античную и средневековую эпохи: материалы Всерос. науч. конф. (Севастополь, 25-29 сентября 2022 г.) / Ред. А. В. Зайков. Симферополь: Антиква. С. 109-113.