Петрографический и спектральный анализ пигментсодержащих материалов в составе коллекции Малой Сыи

Автор: Лбова Л.В., Кулик Н.А., Губар Ю.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

Предложены результаты минералогического определения и спектрального элементного анализа пигмент -содержащих материалов, обнаруженных в коллекции местонахождения Малая Сыя. Материалы получены при раскопках памятника в 1975-1980-х гг. экспедициями ИИФФ СО АН СССР под руководством В.Е. Ларичева. В настоящей публикации внимание уделено пигментсодержащему сырью, поскольку его характеристика и использование являются частью культурной оценки комплекса. В коллекции представлены пигментсодержащие материалы: магнетит, гематит, гётит, малахитсодержащие образцы. При исследовании использованы результаты анализа методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской спектроскопией (SEM-EDX), которые показывают, что в эпоху раннего верхнего палеолита использовалось природное, не обработанное пигментсодержащее сырье и составлялись композитные искусственные краски.

Пигментсодержащие материалы, минералогический анализ, элементный состав, верхний палеолит, южная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145530

IDR: 145145530 | УДК: 903.03 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.115-118

Текст научной статьи Петрографический и спектральный анализ пигментсодержащих материалов в составе коллекции Малой Сыи

Местонахождение Малая Сыя является верхнепалеолитическим объектом в северной части Минусинской котловины, с вероятным возрастом культурных остатков более 30 тыс. лет [Ларичев, Холюшкин, 1992; Лисицын, 2000; Лбова и др., 2013, 2015, 2018]. В целом, изучаемая территория размещена в области сочленения трех крупных орографических структур – гор Кузнецкого Алатау, Батеневского кряжа и Чебаково-Балахтинской впадины Минусинского межгорного прогиба. Морфологические черты и геологическое строение указанных орографических структур резко различаются (подробнее см. на геологической карте территории: info/gisatlas/sfo/khakasiya/.

Обобщенная хронологическая позиция памятника по большинству дат определяется в пределах

30–28 тыс. л.н., хотя новые данные 2018 г. (получены в 2017 г. в лаборатории радиоуглеродного датирования RLAHA Университета Оксфорда; не опубликованы) подтверждают и опубликованные ранее даты в пределах 38–34 тыс. л.н. [Кузьмин и др., 2011; Лбова и др., 2015].

Анализ сырьевой базы коллекции артефактов выявляет территориальные связи населения и характер использования им природных ресурсов. Установлено, что в материалах памятника отражены минимум две адаптивные модели поиска и применения сырья: местного и импортируемого [Лбова и др., 2018]. Необходимо отметить, что при раскопках памятника, в процессе расчистки основных структур культурного слоя, В.Е. Ларичевым отмечались пятна черного, красного, бурого, малинового, белого, зеленого цвета [1976], однако эти замечания не были связаны с общей оценкой природного сырья, распространенного в пределах поселения.

Метод сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной рентгеновской спектрометрией (SEM-EDX), использованный при анализе материалов, является наиболее доступным и экономичным, позволяет исследовать микроструктуру образцов в точке сканирования и определять элементный состав. В нашем случае анализ выполнялся на сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM3000 (Япония) и элементном анализаторе Bruker Nano GmbH Quantax 70 (Германия) (оборудование Центра коллективного пользования СО РАН «Геохронология кайнозоя»).

Основную массу находок (артефактов) в коллекции составляют каменные изделия из алевролита, песчаниковых и эффузивных пород, слагающих аллювий р. Белый Июс, которые были взяты человеком в непосредственной близости от памятника. В рамках поставленной задачи выявления материалов для потенциального получения пигмента главными объектами исследования послужили минера-лы-пигментоносители – магнетит, гематит, гётит, лимонит, малахит; их образцы на памятнике составили коллекцию в 56 экз., 15 из которых использованы для спектрального анализа.

Магнетиты (32 экз.) представлены крупными, а также средними и мелкими обломками железной руды. В трех случаях на поверхности отмечены следы искусственного скалывания. Магнетит – широко распространенный минерал черного (или темно-серого) цвета из класса оксидов, с металлическим, до тусклого, блеском, сильно магнитный. Минералогический анализ показал, что большинство материалов в коллекции являются образцами первичной магнетит-гематитовой руды, из зоны окисления, где произошло псевдоморфное замеще-116

ние гематита гётитом, а также образование мелких почковидных агрегатов гётита, включенных в глинистый агрегат, выполняющий полости в первичном рудном материале.

Элементный состав магнетита показал, что основным компонентом является железо, содержание остальных элементов значительно меньше – варьирует от 7,4 до 2 %. Ниже порога значимости расположены элементы, составляющие, как правило, искусственные добавки – натрий, калий, магний. Известно, что магнетит (Fe3O4) мог применяться для получения краски черного цвета [Булах, 1999].

Гематит, гётит, «охра», гидрооксид железа (24 экз.). Группа выделена благодаря красящим свойствам минералов и агрегатов, определяющим возможность получения цветных пигментов оттенков красного и коричневого цвета на этой основе.

Гематиты представлены крупнопластинчатыми агрегатами, с разнонаправленными пачками листочков, в большинстве случаев явно замещенных гётитом (коричневая черта) с образованием псевдоморфоз замещения. В элементном составе образцов гематита доминирующим элементом является железо, его содержание варьирует от 20 до 41 %, вероятно в зону спектра попала смесь гематита с вмещающими его минералами. В составе «охры» содержание кремния ок. 15–16,6 %, значительно отличается содержание остальных элементов – кальция от 7 до 2,5 %, алюминия от 2 до 5 %, калия 1 %. В образцах № 1 и 5 содержится азот.

Образцы гётита представлены зернистыми, мелкопластинчатыми агрегатами, в пустотах образуются почковидные формы. Встречается почковидный натечный агрегат лимонита поверх гё-тита, в состав почек входит большое количество кальцита с гидроокислами железа, промежутки заполнены глинистым веществом и карбонатом. Спектральный анализ образца гётита (№ 2) показал, что содержание кремния и железа незначительно меньше, чем в остальных образцах, содержание алюминия, магния и калия варьируется от 5 до 1 %. По доминированию кальция можно предположить, что точка анализа пришлась на зону смеси карбонатно-глинистого материала, окрашенного гётитом.

Красочные глины представляют собой тонкодисперсные осадочные породы, в состав которых входят оксиды кремния и алюминия (каолинит) [Криштофович, 1955]. Для получения охр различных оттенков, от красного до желто-коричневого, используется смесь глины с тонкодисперсным гематитом или лимонитом. Также красную охру можно получить путем обжига железистых конкреций гётит-гематитового состава. Охрой в археологии могут называть сырье для пигмента, сам пигмент, а также краску, получаемую после смешивания пигмента с различными добавками. Доминирующим элементом в таких образцах Малой Сыи является железо (26,5 до 33,1 %). Содержание добавок до 18 %.

Малахитсодержащие породы (4 экз.) с ярко выраженными пятнами зеленовато-голубоватого тона. Следов обработки на образцах нет. Под глинисто-карбонатными натеками, полностью покрывающими образец, никаких первичных рудных минералов не отмечается. Содержание меди в таких образцах в пределах 6,5–21 %, что позволяет выделить эту группу как самостоятельную.

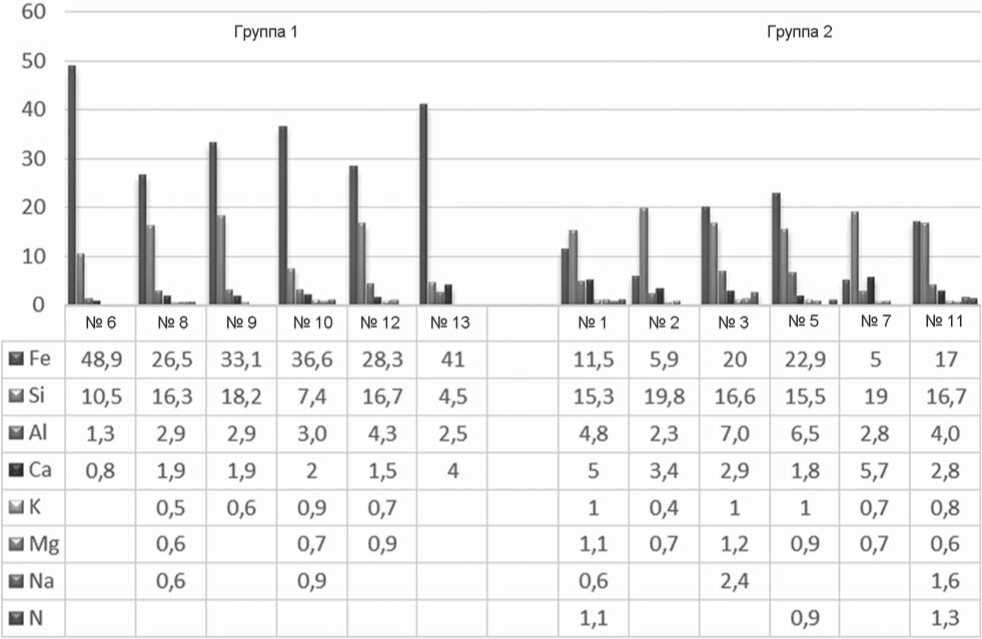

В результате исследования были выделены две группы пигментсодержащих материалов. Фрагменты природных минеральных носителей пигментов (гётит, гематит, магнетит, малахит) с высоким процентным содержанием железа (от 25 до 50 %) – образцы № 4, 6, 8–10, 12–15 выборки. К искусственным пигментам отнесены образцы № 1, 2, 3, 5, 7, 11 с присутствием железа в пределах 5–20 % и довольно высоким содержанием устойчивых добавок – кальция, алюминия и кремния, более разнообразным набором элементов, входящих в состав: калия, магния, натрия, мышьяка, серы и др. (см. рисунок). В минералогическом отношении эти образцы были определены как гётит и гематит. На основании дополнительного изучения пигментов, отнесенных к группе искусственных, был использован метод кристаллооптического анализа, который показал однородную фракцию измельчения твердых компонентов (гематита, костного материала и др.) и добавление глинистого материала.

Наиболее ранние свидетельства использования пигментов в Сибири ассоциируются с появлением человека современного физического типа и представлены в палеолитических комплексах с датами от 50 до 35–40 тыс. л.н. [Деревянко, Рыбин, 2005; Lbova, 2016].

Анализ коллекции пигментосодержащего сырья из коллекции Малой Сыи показывает, что весь материал происходит из местной зоны окисления: образцы сопровождаются пленками и рыхлыми скоплениями бурого глинистого материала, а также явными гидроксидами железа – псевдоморфным и тонкодисперсным гётитом в глинистом материале, и, судя по зеленым примазкам малахита, есть медная минерализация (отдельно от железной). Таким образом, установлено, что краску получали из местного сырья: для черной использовались магнетиты, для спектров красной – гематиты, желтой – гётиты, зеленой – малахитсодержащее сырье.

Сравнительный анализ основных химических элементов в составе групп пигментосодержащих материалов: группа 1 – природные материалы; группа 2 – искусственные пигменты.

Результаты проведенного исследования на основе минералогиче ского определения и элементного анализа показали определенные физико-химические свойства пигментсодержащих материалов и принадлежность их к ме стному сырью. Микроскопические и спектральные определения композитного, искусственного состава пигментов характеризуют технологию формирования красок, с добавлением глин, используемых для повышения пластичности, осветления и стойко сти краски, или оксидов марганца для более темного оттенка.

Список литературы Петрографический и спектральный анализ пигментсодержащих материалов в составе коллекции Малой Сыи

- Булах А.Г. Общая минералогия. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. – С. 184.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической деятельности древнего человека на Горном Алтае // Переход от среднего к верхнему палеолиту в Евразии: гипотезы и факты. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 232–255.

- Криштофович А.Н. Геологический словарь. – М.: Госгеолтехиздат, 1955. – Т. I. – С.178.

- Кузьмин Я.В., Орлова Л.А., Зенин В.Н., Лбова Л.В., Дементьев В.Н. Радиоуглеродное датирование палеолита Сибири и Дальнего Востока России: материалы к каталогу С-14 дат (по состоянию на конец 2010 г.) // Stratum plus – 2011. – № 1. – C. 171–202.

- Ларичев В.Е. У истоков верхнепалеолитических культур и искусства Сибири (к открытию в Кузнецком Алатау поселения Малая Сыя и скульптурного изображения черепахи) // Рериховские чтения, 1976 год. – Новосибирск: Наука, 1976. – С.14–26.

- Ларичев В.Е., Холюшкин Ю.П. Археология верхне-палеолитического поселения Малая Сыя // Археология, геология и палеография палеолитических памятников Юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян). – Красноярск: Зодиак, 1992. – С. 109–122.

- Лбова Л.В., Барков А.В. Харевич В.М., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Кукса Е.Н. Позднепалеолитическое местонахождение Малая Сыя: итоги полевых исследований 2013 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 104–108.

- Лбова Л.В., Панов В.С., Зенин В.Н., Барков А.В. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 103–106.

- Лбова Л.В., Кулик Н.А., Волков П.В., Барков А.В., Ванхарен М., Марченков Д.В., Ковалев В.С. Технология обработки «экзотических» минеральных ресурсов в позднем палеолите Южной Сибири (по материалам местонахождения Малая Сыя) // Stratum Plus: Archaeology and Cultural Anthropology. – 2018. – № 1. – С. 199–211.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 2000. – С. 26–30.

- Lbova L.V. Using of the color pigment on the Early Upper Paleolithic stage in Siberia // WAC – VIII. Abstracts. – Kioto, 2016. – Vol. 14 Art and Archaeology. – P. 362.