Петрография хромитоносных ультрамафитов Агардагского массива (Юго-Восточная Тыва)

Автор: Пешков А.А., Чернышов А.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 6 (294), 2019 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования являются ультрамафиты Агардагского хромитоносного массива, входящего в состав Южно-Тувинского офиолитового пояса. В работе приведена петрографическая характеристика пород и руд, рассмотрены особенности минералогического состава ультрамафитов. Широким распространением в массиве пользуются гарцбургиты при подчиненной роли дунитов и их серпентинизированные разновидности. Среди дунитов и, реже, гарцбургитов выявлены мелкие тела хромититов с различными типами структур: вкрапленной, густо вкрапленной и сливной. Хромшпинелиды в гарцбургитах и дунитах имеют однородный химический состав и представлены хромитами и редко субферрихромитами. Анализ вариаций состава хромшпинелидов в хромититах позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций. Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры.

Ультрамафиты, хромититы, хромшпинелиды

Короткий адрес: https://sciup.org/149129381

IDR: 149129381 | УДК: 552.321.6 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-6-12-19

Текст научной статьи Петрография хромитоносных ультрамафитов Агардагского массива (Юго-Восточная Тыва)

Целью настоящей работы является петрографическая характеристика пород и руд, а также выявление особенностей минералогического состава ультрамафи-тов.

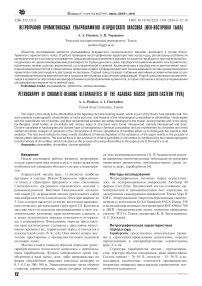

Агардагский массив (рис. 1) является наиболее крупным в составе Южно-Тувинского офиолитового пояса и структурно приурочен к зоне сочленения Сангиленского срединного сиалического массива с раннекаледонской Восточно-Таннуольской складчатой зоной [2]. Агардагский массив представляет собой линзообразное тело длиной около 20 км при ширине до 3.5 км, которое вытянуто в северо-восточном направлении согласно с региональной структурой [3]. Контакты массива часто осложнены проникающими в него тектоническими клиньями кристаллических сланцев, а в зонах экзоконтакта нередко отмечаются отторжен-цы ультрамафитов. Вмещающие породы представлены кристаллическими сланцами с прослоями известняков, кремнистых, терригенных пород и относятся к кускунугской свите (¥-6 1 ) [4]. Они имеют северо-восточное простирание с преимущественным падением на северо-запад.

Массив сложен главным образом породами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса с преобладанием гарцбургитов. Дуниты наблюдаются среди гарцбургитов в виде полос, жил, либо неправильных по форме обособлений довольно заметных размеров от 0.3—0.5 до 200—300 м. Эндоконтактовые части обычно сложены серпентинитами, среди которых отмечают - 12

ся тела клинопироксенитов [1]. В Агардагском массиве выявлены многочисленные небольшие по размерам проявления хромититов, преимущественно среди дунитов и, реже, гарцбургитов [4].

Методы исследования

Петрографическое изучение пород осуществлялось на поляризационном микроскопе AxioScop 40 фирмы Carl Zeiss. Химический состав оливинов, ортопироксенов и хромшпинелидов был определен на электронном сканирующем микроскопе Tescan ¥ega II LMU, оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с детектором Si (Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск, операторы К. В. Бестемьянова, А. С. Кульков).

Петрографическая характеристика пород и руд

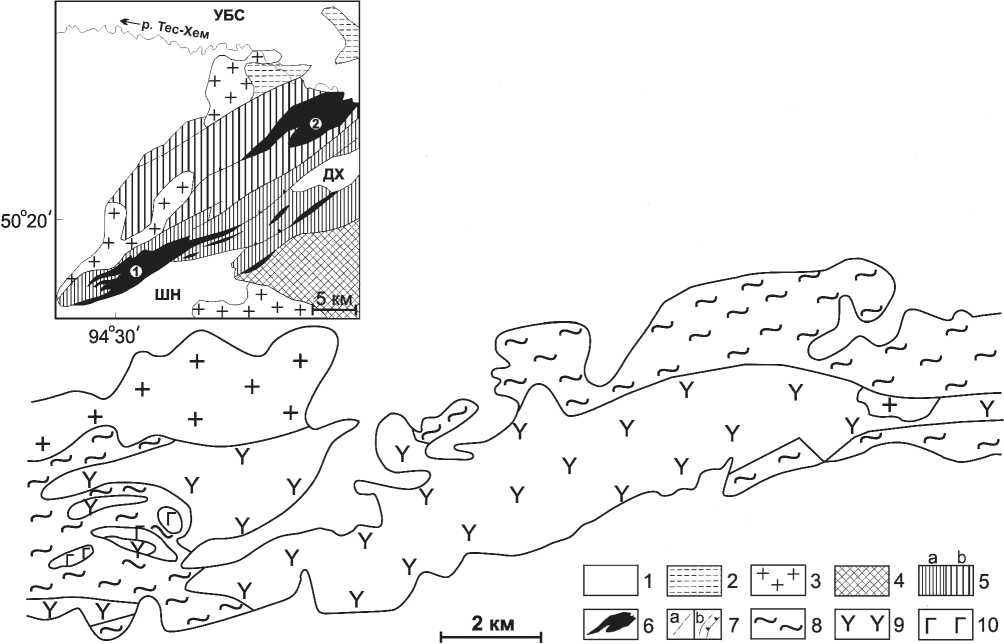

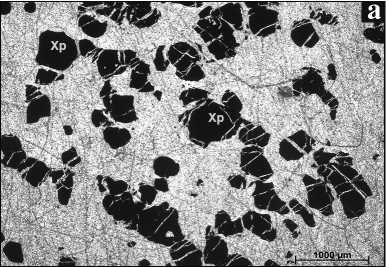

Гарцбургиты представлены относительно свежими и серпентинизированными разностями, нередко переходящими в апогарцбургитовые серпентиниты (рис. 2, a, b).

Структура гарцбургитов средне-, крупнозернистая, текстура обычно однородная, реже директивная. Состав: оливин ~ 70—85 %, энстатит ~ 15—30 %, в акцессорных количествах отмечается хромшпинелид, вторичные минералы представлены серпентином, магнетитом и кальцитом.

Рис. 1. Геологическая позиция и схема геологического строения Агардагского массива (составлена по материалам [2, 3] с дополнениями авторов): 1 — кайнозойский чехол (впадины: УБС — Убсунурская, ДХ — Дусхоль-Чонсаирская, ШН — Шаранурская); 2 — осадочные отложения: среднекислые вулканиты пост- и позднеорогенные (O3-D); 3 — гранитоиды пости позднеорогенные калиевые и калинатровые (O-D); 4 — Сангиленский сиалический массив и его Верхнебуренский блок-сателлит (R 3 -G 1 ); 5 — Агардагская межблоковая зона (структурные этажи: а — средний кремнисто-базальтоидный,У-Е1, b — верхний туфогенно-карбонатный, € 1 ); 6 — массивы инициальных (додеформационных и/или дометаморфических) габбро-идов и гипербазитов (R3, V-€ 1 ) вместе с ассоциирующими габбро-диоритами и плагиогранитами (цифры в кружках): 1 — Агардагский, 2 — Карашатский; 7 — разрывные нарушения: а — поздние, b — ранние субсогласные и кососекущие, включая древние пологие надвиги); 8 — сланцы и кварциты; 9 — ультрамафиты; 10 — габброиды

Fig. 1. Geological position and scheme of the geological structure of the Agardag massif (compiled from materials [2, 3] with the authors' additions): 1 — Cenozoic cover (depressions: UBS — Ubsunurskaya, DH — Dushol-Chonsairsky, SN — Sharanurskaya); 2 — sedimentary deposits of medium-acid volcanics post- and late-orogenic (O3-D); 3 — post- and late-orogenic potassium and calinatro granitoids (O-D); 4 — Sangilen sialic massif and its Verkhneburensky satellite block (R3-C 1 ); 5 — Agardagan interblock zone (structural floors: a — medium siliceous-basaltoid, V-C 1 , b — upper tuff-carbonate, C 1 ); 6 — arrays of initial (pre-deformation and / or pre-metamorphic) gab-broids and hyperbasites (R3, V-C 1 ) together with associated gabbro-diorites and plagiogranites (figures in circles): 1 — Agardagsky, 2 — Karashatsky; 7 — faults: a — late, b — early sub-consonant and cross-cutting, including the ancient gentle thrusts); 8 — slates and quartzites; 9 — ultramafic; 10 — gabbroids

Оливин в гарцбургитах образует субизометрич-ные, иногда вытянутые зерна с плавными и заливообразными границами. Их размер 3—6 мм, редко до 10 мм. Удлиненные зерна часто обнаруживают предпочтительную ориентировку и отражают направление директивности. Для них характерно однородное погасание. Для пластически деформированных зерен оливина отмечается неоднородное погасание и полосы пластического излома.

В серпентинизированных гарцбургитах и серпентинитах оливины обычно интенсивно замещены, часто полностью, поперечно-волокнистыми ленточно-петельчатыми жилками лизардита либо хризотилом, промежутки между которыми выполнены пластинчато-волокнистыми индивидами и крипто-, микрозернистыми агрегатами серпентина. Редко в ядрах петель сохраняются фрагменты исходного оливина. В других случаях оливин полностью замещен антигоритом, который представлен шестоватыми, лучистыми, пластинчатыми индивидами, гребенчатыми жилками, а также крипто-и микрозернистыми агрегатами. Магнетит наблюдает ся в виде просечек, жилок, скоплений, приуроченных к участкам интенсивной серпентинизации.

Энстатит наблюдается в виде субизометрич-ных, ксеноморфных, нередко удлиненных индивидов. Последние часто обнаруживают субпараллельную ориентировку, согласно директивности породы. Их размер от 3 до 6 мм. В пластически деформированных индивидах проявляется слабо выраженное неоднородное погасание.

Энстатит в гарцбургитах обычно полностью замещен микрозернистыми агрегатами талька серпентин-оливи-нового состава, либо агрегатами куммингтонит-серпен-тин-магнетитового состава с различными вариациями минералов, вплоть до мономинеральных (рис. 2, a, b).

Хромшпинелиды наблюдаются в виде редкой вкрапленности, обычно имеют эвгедральную и неправильную формы. Их размер до 2 мм. Отмечаются удлиненные индивиды, которые вытягиваются вдоль директивности. Центральные части зерен хромшпинелидов просвечивают красно-вишневым и красно-бурым цветом. Большая часть хромшпинелидов имеют черный цвет вследствие замещения магнетитом.

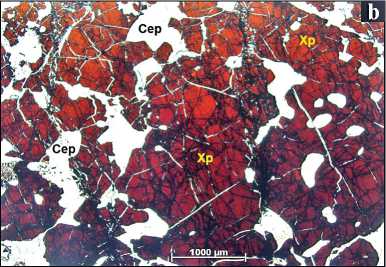

Рис. 2. Породы Агардагского массива: a — гарцбургит (обр. 15010); b — серпентинит апогарцбургитовый (обр. 5001); c — дунит (обр. 15011/4); d — серпентинит аподунитовый, карбонатизированный (обр. 15008). Эн — энстатит, Ол — оливин, Км — куммингтонит, Сер — серпентин, Хр — хромшпинелид, Ка — кальцит. Николи X

Fig. 2. Rocks of the Agardag massif: a — harzburgite (sample 15010); b — apoharzburgite serpentinite (sample 5001); c — dunite (sample 15011/4); d — apodunite, carbonatized serpentinite (sample 15008). Эн — enstatite, Ол — olivine, Км — cummingtonite, Сер — serpentine, Хр — chrome spinelide, Ка — calcite. Nicoli X

Дуниты также представлены как свежими, так и серпентинизированными разностями, иногда переходящими в аподунитовые серпентиниты (рис. 2, c, d). Структура дунитов представлена средней и грубозернистой разновидностями, отмечаются пегматоидная, реже порфирокластовая структуры. Текстура обычно однородная, в участках порфирокластеза отмечается наложенная директивность. Состав дунитов: оливин ~ 95—100 %, хромшпинелиды — до 5 %, отмечаются серпентин, магнетит.

Оливин в дунитах обычно имеет неправильную и субизометричную форму с плавными, часто заливообразными границами. Для него характерны значительные вариации размером от 2 до 10 мм, иногда до 30 мм. Зерна оливина обнаруживают однородное погасание. В участках порфирокластеза наблюдаются интенсивные пластические деформации оливина с образованием порфирокластовых и гетерогранокластовых структур. Зерна оливина приобретают резко выраженное неоднородное волнистое и блоковое погасание, появляются многочисленные полосы пластического излома. В участках порфирокластеза образуются удлиненные индивиды, которые ориентируются субпараллельно и отражают наложенную директивность. Вдоль границ деформированных индивидов оливина наблюдаются мозаичные агрегаты мелких зерен, которые образуются в результате синтектонической рекристаллизации.

Зерна оливина в дунитах насыщены многочисленными хаотичными мелкими трещинками, которые выполнены поперечно-волокнистыми петельчатыми жилками лизардита либо хризотила.

В интенсивно серпентинизированных дунитах наблюдаются мелкие уцелевшие фрагменты исходного оливина. Большая часть серпентинизированных дуни- 14

тов замещена антигоритом, который наблюдается в виде микрозернистых, пластинчатых, игольчатых и ше-стоватых агрегатов, а также гребенчатых жилок, которые интенсивно замещают исходные зерна оливина. При этом серпентинизация сопровождается интенсивным образованием магнетита в виде тонкой и мелкой вкрапленности, а также многочисленных просечек и жилок. Наиболее интенсивно серпентинизация проявляется в зонах порфирокластеза.

Хромшпинелиды обычно наблюдаются в виде отдельных зерен, реже образуют небольшие срастания. Их размеры преимущественно составляют 0.5—1.5 мм. Мелкие зерна обычно субизометричные и эвгедральные, а более крупные индивиды имеют неправильную форму. Удлиненные зерна иногда обнаруживают субпараллельную ориентировку и отражают директивность породы. Хромшпинелиды обычно имеют вишнево-красный, красно-бурый, а по трещинкам и периферии — черный цвет вследствие замещения магнетитом.

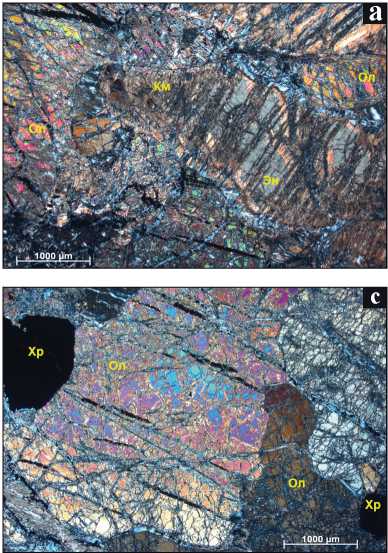

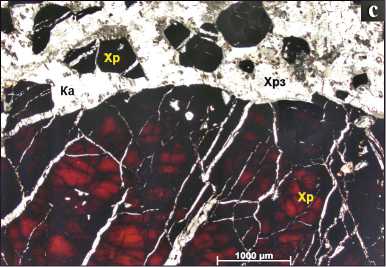

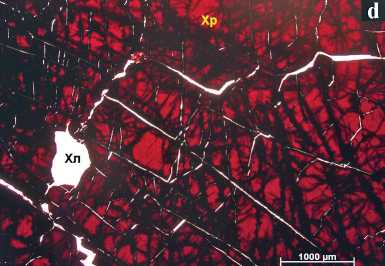

Хромититы. По содержанию хромшпинелидов среди хромититов выделяются вкрапленные ~ 30—70 %, густо вкрапленные ~ 70—85 % и сливные ~ 85—100 % разности (рис. 2).

Во вкрапленных и густо вкрапленных хромититах (рис. 3, a, b) хромшпинелиды наблюдаются в виде отдельных зерен, которые часто образуют срастания. При этом удлиненные индивиды и срастания нередко ориентируются субпараллельно и отражают директивную текстуру. Зерна хромшпинелидов имеют субизометричную либо неправильную форму. Размер отдельных зерен составляет от 0.5 до 2—3 мм, агрегативных срастаний — от 3—4 мм до 10 мм и более. Разновидностью густо вкрапленных хромититов являются нодулярные рудные образования (рис. 3, c). Нодули представля-

Рис. 3. Хромититы Агардагского массива: а) вкрапленные (обр. 12009/1); b) густо вкрапленные (обр. 15020); с) нодулярные (обр. 15023/2); d) сливные (обр. 15013/5). Хр — хромшпинелид, Сер — серпентин, Ка — кальцит, Хрз — хризотил, Хл — хлорит. a, b, d) николи II, с) николи Х

Fig. 3. Chromitites of the Agardag massif: a) interspersed (sample 12009/1); b) densely interspersed (sample 15020); c) nodular (sample 15023/2); d) drain (sample 15013/5). Хр — chrome spinelide, Сер — serpentine, Ka — calcite, Хрз — chrysotile, Хл — chlorite. a, b, d) nicols II, c) nicols X

ют собой округлые сливные срастания хромшпинели-дов. Их размер в диаметре составляет от 15 до 25 мм. Контуры нодулей плавные, с заливообразными изгибами. Сливные хромититы (рис. 3, d) представляют собой сплошную массу. Нередко они разбиты трещинками на линзовидные блоки, которые вытягиваются в одном направлении и отражают наложенную директивность. Центральные части зерен и агрегатов хромшпинелидов просвечивают красно-бурым, вишнево-красным цветом, а по периферии и трещинкам замещаются черным магнетитом, иногда полностью.

Цементирующая масса сложена микролепидогра-нобластовыми агрегатами серпентина, кальцита, хлорита с различными количественными сочетаниями, вплоть до мономинеральных. Серпентин представлен пластинчатыми индивидами и короткими поперечноволокнистыми жилками хризотила. Кальцит наблюдается в виде микрозернистых агрегатов и мелких жилок. Хлорит представлен фиолетовой хромовой разновидностью — киммереритом, он выполняет трещинки, секущие зерна хромшпинелидов, а также нередко слагает основную массу.

Особенности минералогического состава ультрамафитов

При рассмотрении особенностей минералогического состава ультрамафитов Агардагского массива основное внимание уделялось изучению оливина, ортопироксена и хромшпинелида.

Оëиâины

В гарцбургитах оливины по химическому составу оказываются очень близкими и соответствуют форстериту (Fa = 8.31—8.54 %), при незначительной вариации MgO и FeO (табл. 1). В дунитах оливины по своему составу также соответствуют форстериту, однако в них наблюдается увеличение вариаций фаялитового мина-ла (Fa = 6.45—8.61) в сторону уменьшения железистости, они отличаются также большими вариациями MgO и FeO. В оливинах из гарцбургитов и дунитов отмечаются заметные содержания NiO — 0.25—0.49 %. Однако CaO и MnO не были обнаружены, что, возможно, связано с их интенсивным рестированием. По своему составу оливины из гарцбургитов и дунитов Агардагского массива являются практически аналогичными и близкими оливинам из гарцбургитов и дунитов хромитоносных Кемпирсайского и Калнинского массивов [6, 11].

Оðтîпиðîêсены

Химический состав ортопироксенов в гарцбургитах отличается высокой магнезиальностью при низкой железистости и глиноземистости (табл. 2). По своему составу ортопироксены соответствуют энстатиту малоглиноземистого типа (En = 89.40—91.30, Fs = 7.02—8.35, Wo = 1.57—2.57). Одним из информативных параметров для ортопироксенов является Al IV /Al VI . В исследуемых ортопироксенах алюминий в шестерной координации обычно отсутствует. На этом основании можно полагать, что по своему составу и расчетным параметрам ортопироксены относятся к метаморфическому типу, сформировавшемуся при высоких температурах (750—1200 °C) и относительно низких давлениях (4— 12 кбар) [6]. Они близки энстатитам из гарцбургитов других хромитоносных массивов — Кемпирсайского и Калнинского [6, 11].

Хðîìшпинеëиäы

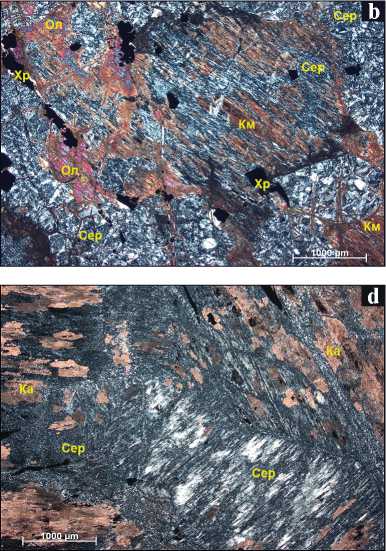

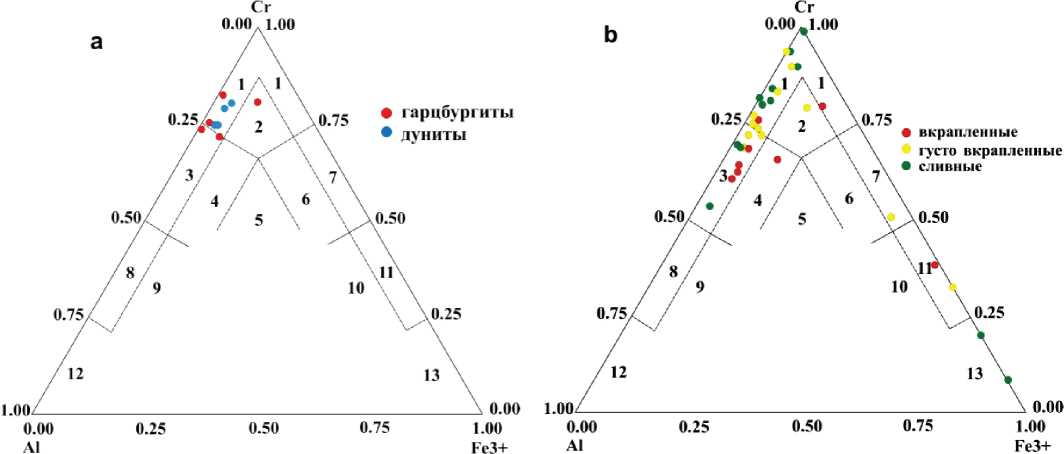

Хромшпинелиды в гарцбургитах и дунитах Агардагского массива отличаются однородностью химического состава и представлены главным образом хромитами и редко субферрихромитами (рис. 4, a; табл. 3), что, 15

Таблица 1. Химический состав оливина в ультрамафитах (мае. %) Table 1. The chemical composition of olivine in ultramafits (wt. %)

|

Обр. / Sample |

15010 |

15020/1 |

15025 |

15011/3 |

15011/4 |

15018 |

15025/2 |

15027 |

|

Породы / Rocks |

Гарцбу |

ргиты / Harzburgite |

Дуниты / Dunite |

|||||

|

SiO2 |

40.27 |

40.81 |

41.78 |

40.95 |

40.40 |

41.20 |

40.61 |

40.63 |

|

MgO |

50.86 |

50.17 |

49.40 |

51.54 |

51.99 |

49.66 |

49.89 |

52.24 |

|

FeO |

8.42 |

8.05 |

8.22 |

7.22 |

6.96 |

8.33 |

8.04 |

6.50 |

|

NiO |

0.25 |

0.49 |

0.47 |

0.31 |

0.43 |

0.40 |

0.41 |

0.31 |

|

Cумма / Total |

99.80 |

99.52 |

99.87 |

100.02 |

99.78 |

99.59 |

98.95 |

99.68 |

|

Fa(%) |

8.54 |

8.31 |

8.45 |

7.34 |

6.93 |

8.61 |

8.33 |

6.45 |

Примечание: Fa — содержание фаялитового минала [Fa (%)=Fe/(Fe+Mg) x 100].

Note : Fa — content of fayalite minal [Fa (%)=Fe/(Fe+Mg) x 100].

Таблица 2. Химический состав ортопироксена в гарцбургитах (мас. %)

Table 2. Chemical composition of orthopyroxene in harzburgite (wt. %)

|

Образец Sample |

15010 |

15020/1 |

15020/2 |

15020/3 |

|

SiO2 |

57.25 |

57.83 |

57.45 |

57.21 |

|

Al2O3 |

0.74 |

1.01 |

0.89 |

0.99 |

|

Cr2O3 |

0.47 |

0.59 |

0.61 |

0.36 |

|

FeO |

4.94 |

5.68 |

5.61 |

5.57 |

|

MgO |

35.68 |

34.05 |

34.09 |

34.48 |

|

CаO |

0.92 |

0.83 |

1.07 |

1.39 |

|

Cумма |

100 |

99.99 |

99.72 |

100 |

|

Числовые характеристики (в %) |

||||

|

Quantitative characteristics (in %) |

||||

|

F |

7.14 |

8.48 |

8.38 |

8.24 |

|

Wo |

1.68 |

1.57 |

2.01 |

2.57 |

|

Fs |

7.02 |

8.35 |

8.21 |

8.02 |

|

En |

91.30 |

90.08 |

89.78 |

89.40 |

Примечание / Note : F=Fe/(Fe+Mg) x 100, Wo=Ca/(Ca+Fe+Mg) x X 100, Fs=Fe/(Ca+Fe+Mg) x 100, En = Mg/(Ca+Fe+Mg) x 100.

очевидно, связано с одинаковой степенью их метаморфического преобразования в процессе высокотемпературного пластического деформирования. По составу они близки хромшпинелидам из дунитов и гарцбургитов Калнинского и Кемпирсайского массивов [6, 11].

Хромшпинелиды в хромититах отличаются более широкими вариациями состава, чем во вмещающих дунитах и гарцбургитах. Они представлены преимущественно алюмохромитами, хромитами, а также во вкрапленных разностях отмечаются субферриалюмохро-миты и хроммагнетиты, в густо вкрапленных — фер- рихромиты и хроммагнетиты, в сливных — магнетиты (рис. 4, b; табл. 4).

Ранее уже проводилось изучение химического состава хромшпинелидов, итогом которого явилось выделение единого линейного тренда, отражающего уменьшение магнезиальности и глиноземистости при увеличении содержаний хрома и железа [13].

В данной работе в ходе детального изучения отдельных образцов хромититов установлено, что в рудах хромшпинелиды не отличаются постоянством состава и для них часто обнаруживаются вариации состава, иногда существенные (табл. 4).

Во вкрапленных рудах они соответствуют алю-мохромитам с незначительной тенденцией возрастания хромистости. В густо вкрапленных и сплошных рудах отмечаются значительные вариации хромистости, которые выражаются в последовательной смене от алюмохромитов к хромитам. Во всех случаях в рудах завершают вариации состава хромшпинелидов хроммагнетиты и магнетиты (рис. 3, b). Анализ вариаций состава хромшпинелидов позволяет выделить два тренда их эволюции [8]. Первый тренд включает алюмохромиты и хромиты с постепенным возрастанием их хромистости. Он отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций и сопровождается предположительно сегрегированием хромшпинелидов в рудные вкрапленные тела. Вероятно, что с увеличением степени пластического деформирования происходило неравномерное «выдавливание» оливина из хромитов с образованием густо вкрапленных и сплошных рудных тел. При этом сопутствующий метаморфизм сопровождался уменьшением магнезиальности и глиноземистости и способствовал формированию высо-кохромистых хромитов. Подобная эволюция состава

Таблица 3. Химический состав хромшпинелида в ультрамафитах (мас. %) Table 3. Chemical composition of the chrome spinellide in ultramafits (wt. %)

|

Образец / Sample |

15010 |

15011/2 |

15012 |

15020/1 |

15024 |

15011/3 |

15011/4 |

15018 |

15025/2 |

|

Породы / Rocks |

Гарцбургиты / Harzburgite |

Дуниты / Dunite |

|||||||

|

Al2O3 |

11.31 |

4.56 |

11.64 |

12.97 |

7.96 |

11.16 |

10.83 |

8.70 |

7.47 |

|

Cr2O3 |

55.81 |

59.92 |

58.80 |

56.92 |

61.81 |

57.99 |

58.07 |

59.59 |

59.94 |

|

V 2 O 5 |

— |

0.25 |

0.45 |

— |

— |

0.40 |

0.43 |

— |

— |

|

FeO |

22.72 |

23.75 |

18.39 |

19.33 |

21.23 |

20.49 |

19.78 |

21.77 |

22.88 |

|

MgO |

9.92 |

9.68 |

10.66 |

9.59 |

7.93 |

9.62 |

10.59 |

8.64 |

8.16 |

|

Сумма / Total |

99.76 |

98.16 |

99.94 |

98.81 |

98.93 |

99.66 |

99.70 |

98.70 |

98.45 |

Таблица 4. Химический состав хромшпинелида в хромититах (мае. %) Table 4. Chemical composition of chrome spinellide in chromite (wt. %)

Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое возрастание роли железистой составляющей с одновременным уменьшением Al, Mg и Cr, что в конечном счете привело к образованию магнетитов. Подобные тренды эволюции хромшпинелидов были установлены для хромитоносного массива Сыум-Кеу на Полярном Урале [5, 9].

Содержания MgO, Al2O3, Cr2O3 и FeO значительно варьируют, однако их вариации не увязываются со структурными типами. Отмечается тенденция уменьшения MnO от вкрапленных к густовкрапленным и сливным хромититам. Вариации состава хромшпинелидов в хромититах, очевидно, обусловлены их неод нородными метаморфогенными преобразованиями в процессе пластического деформирования. К наиболее метаморфизованным относятся хромиты и алюмохро-миты, которые отмечаются во всех структурных типах.

Заключение

Детальным петрографическим изучением установлены главные типы пород, слагающие Агардагский массив, представленные главным образом метаморфическими ультрамафитами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса Южно-Тувинского офиолитового пояса. В массиве широко распространены гарцбургиты при подчиненной роли дунитов и их серпентинизи-рованные разновидности. Дуниты и гарцбургиты имеют преимущественно средне-, крупнозернистые структуры, нередко грубозернистые до пегматоидных. Они часто обнаруживают признаки пластических деформаций, что выражается в появлении неоднородного вол- 17

Рис. 4. Состав хромшпинелидов в гарцбургитах, дунитах (а) и хромититах (b) Агардагского массива на классификационной диаграмме Н. В. Павлова [7]: 1 — хромиты, 2 — субферрихромиты, 3 — алюмохромиты, 4 — субферриалюмохромиты, 5 — фер-риалюмохромиты, 6 — субалюмоферрихромиты, 7 — феррихромиты, 8 — хромпикотиты, 9 — субферрихромпикотиты, 10 — субалюмохроммагнетиты, 11 — хроммагнетиты, 12 — пикотиты, 13 — магнетиты

Fig. 4. Compositions of chrome spinelids in harzburgites, dunites (a) and chromitites (b) of the Agardag massif on the classification diagram N. V. Pavlova [7]: 1 — chromites, 2 — subferrichromites, 3 — alumochromites, 4 — subferrialumochromites, 5 — ferrialumochro-mites, 6 — subalumoferrichromites, 7 — ferrichromites, 8 — chrome picotites, 9 — subferrichrompicotites, 10 — subalumochromomag-netites, 11 — chromomagnetites, 12 — picotites, 13 — magnetites нистого погасания минералов, полос пластического излома и в порфирокластезе, обусловленном синтектонической рекристаллизацией.

Среди дунитов и, реже, гарцбургитов Агардагского массива выявлены многочисленные мелкие тела хромитов с различными типами структур: вкрапленной, густо вкрапленной и сливной. Они, очевидно, приурочены к линейным участкам интенсивного рестирова-ния мантийного субстрата, а их образование предположительно обусловлено метаморфической сегрегацией хромшпинелидов в рудные линейно-полосчатые тела в процессе высокотемпературного пластического течения, контролирующего полосчатую структуру массива [10, 11]. В результате прогрессирующей пластической деформации происходило уплотнение хромититов с формированием густо вкрапленных и сливных структур, а сами тела при этом приобрели будинированную форму, часто обтекаемую серпентинитами.

Анализ химического состава хромшпинелидов в породах и рудах позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд характеризует уменьшение маг-незиальности и глиноземистости при увеличении содержаний хрома и железа. Данное направление отражает изменение составов хромшпинелидов в мантийных условиях [9, 11] и, очевидно, обусловлено степенью ре-стирования вмещающих ультрамафитов. Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое возрастание роли железистой составляющей с одновременным уменьшением Al, Mg и Cr, что в конечном счете привело к образованию магнетитов.

Список литературы Петрография хромитоносных ультрамафитов Агардагского массива (Юго-Восточная Тыва)

- Агафонов Л. В., Лхамсурэн Ж., Кужугет К. С., Ойдуп Ч. К. Платиноносность ультрамафит-мафитов Монголии и Тувы. Улаанбаатар: Монгольский государственный университет науки и технологии, 2005. 224 с.

- Гоникберг В. Е. Роль сдвиговой тектоники в создании орогенной структуры ранних каледонид Юго-Восточной Тувы // Геотектоника. 1999. № 3. С. 89-103.

- Гончаренко А. И. Деформация и петроструктурная эволюция альпинотипных гипербазитов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. 404 с.

- Никитчин П. А. К вопросу о геологическом строении и хромитоносности Агардагского гипербазитового массива // Материалы по геологии Тувинской АССР. 1969. Вып. 1. С. 43-47.

- Макеев А. Б., Брянчанинова Н. И. Топоминералогия ультрабазитов Полярного Урала. СПб.: Наука, 1999. 252 с.