Петрография палеолитических индустрий с местонахождений Северного Приаралья (Казахстан)

Автор: Чеха А.М., Кулик Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Преобладание в течение всего плейстоцена аридных условий на территории Западного Казахстана обусловило крайне скудное осадконакопление, в результате чего у подавляющей части палеолитических памятников этого региона нет стратифицированного культурного слоя, и их разновозрастные артефакты имеют одинаковое поверхностное залегание. По той же причине - аридности региона - палеолитические местонахождения здесь дислоцируются, как правило, либо у водных источников различного типа, часть которых не функционирует в настоящее время, либо вблизи выходов каменного сырья для изготовления артефактов. Сочетание первого и второго факторов способствовало тому, что представители древнейших популяций в течение длительного времени многократно населяли одно и то же место. Для доказательства хронологического деления каменных материалов в смешанных комплексах поверхностного залегания, при отсутствии сопутствующих костных остатков и вышележащих отложений, мы используем степень сохранности поверхностных артефактов (дефляцию), которая зависит от длительности факторов выветривания. Были исследованы каменные артефакты поверхностного залегания, для чего проведен петрографический анализ изделий с палеолитических местонахождений Северного Приаралья - Арал-A-D и Арал-1, -2, -4-6, -8. Исследованный сырьевой материал представлен двумя разновидностями кварцитовидных кварцевых песчаников и алевролитов, петрофизические различия между которыми определяются зернистостью породы, минеральной формой и структурой цемента. Обе разновидности представляют собой каменное сырье высокого качества, и предпочтение одной из них обуславливалось преимущественным распространением каждой на том или ином местонахождении. Целью проведенного анализа являлся ответ на вопрос, насколько правомерно использовать степень сохранности поверхности изделий как основной критерий периодизации. Установлено, что даже в пределах одного артефакта степень дефляции поверхности нередко различна, и потому не может быть использована для их возрастной стратификации.

Западный казахстан, северное приаралъе, аридная зона, поверхностное залегание артефактов, каменное сырье, петрографический анализ, дефляция, кварцитовидные песчаники

Короткий адрес: https://sciup.org/145145623

IDR: 145145623 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.302-307

Текст научной статьи Петрография палеолитических индустрий с местонахождений Северного Приаралья (Казахстан)

Четвертичные отложения Западного Казахстана весьма разнообразны. Здесь развиты осадки самых различных генетических типов. Особенности осадконакопления определялись историей развития рельефа территории, главную роль в которой играли новейшие тектонические движения и климат. Очень большое значение имели литологический состав и условия залегания коренных пород, выходящих на поверхность земли.

Рельеф Северного Приаралья отличается довольно большим разнообразием. На рельефообра-зование этого района значительное влияние оказывает пустынный климат [Федорович, 1947]. Район характеризуется отсутствием гидрографической сети на влагоемких грунтах и интенсивным развитием густой овражной сети временного стока на водонепроницаемых отложениях, не защищенных растительностью, а также полным отсутствием рек с постоянным течением, питающихся местным стоком. В этих условиях большое значение, в особенности для песчаных равнин, приобретает работа ветра.

Преобладание в течение всего плейстоцена аридных условий на территории Западного Казахстана обусловило крайне скудное осадконакопление, в результате чего у подавляющей части палеолитических памятников этого региона нет стратифицированного культурного слоя, и их разновозрастные артефакты имеют одинаковое поверхностное залегание. По той же причине – аридности региона – палеолитические местонахождения здесь дислоцируются, как правило, либо у водных источников различного типа, часть которых не функционирует в настоящее время, либо вблизи выходов каменного сырья для изготовления артефактов. Сочетание первого и второго факторов способствовало тому, что представители древнейших популяций в течение длительного времени многократно населяли одно и то же место, и ценность таких местонахождений исключительно велика. [Деревянко, Петрин, Таймагамбетов, 1998].

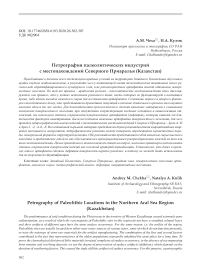

Обычно для обоснования хронологического деления каменных материалов в подобных смешанных комплексах поверхностного залегания, при отсутствии сопутствующих и перекрывающих рых- лых отложений, используется степень сохранности поверхности артефактов, зависящая от длительности воздействия на них факторов выветривания. Проведенный для характеристики каменного сырья петрографический анализ изделий с палеолитических местонахождений Северного Приаралья Арал-A–D и Арал-1, -2, -4–6, -8 (см. рисунок, 1) позволил установить, насколько правомерно здесь использование этого критерия.

В геологическом отношении Северное При-аралье и его северное продолжение – Мугоджа-ры – принадлежат к южному окончанию структуры Уральских гор [Яншин, 1953; Геологическая карта СССР, 1959; Водорезов, 1959]. Геоморфологически денудационная равнина Северного Приаралья относится к южному низкогорью (средняя высота 450–500 м) Мугоджар и сложена пологозале-гающими платформенными отложениями мезозоя и кайнозоя. Среди последних наибольший интерес представляют палеогеновые породы, использованные в качестве каменного сырья для индустрий палеолитических памятников Северного Приаралья. Это кварцитовидные кварцевые песчаники и алевролиты, которые в Северном Приаралье образуют маломощные прослои и пластообразные линзы и рассматриваются как морские верхнеэоценовые образования саксаульской свиты [Яншин, 1953, с. 69], имеющие распространение также в Тургай-ском прогибе и на отдельных участках восточного Зауралья.

Континентальным аналогом этой свиты являются кварцитовидные кварцевые песчаники платформенной толщи западнее Мугоджар, где они содержат «отпечатки стволиков и веточек некогда засыпанной песком мелкой кустарниковой иглолистой растительности, а также отпечатки листьев, принадлежащих ксерофильным древесным формам» [Там же, с. 345]. Г.И. Водорезов называет эти породы, более чем на 99 % состоящие из обломочных зерен кварца, «сливными песчаниками», «дырчатыми кварцитами» [Водорезов, 1959, с. 42]. Восточнее Мугоджар – в юго-восточном Зауралье, Северном Казахстане и по южному и восточному обрамлению Западно-Сибирской низменности [Кирюшин, Малолетко, 1983] – эти породы рас-

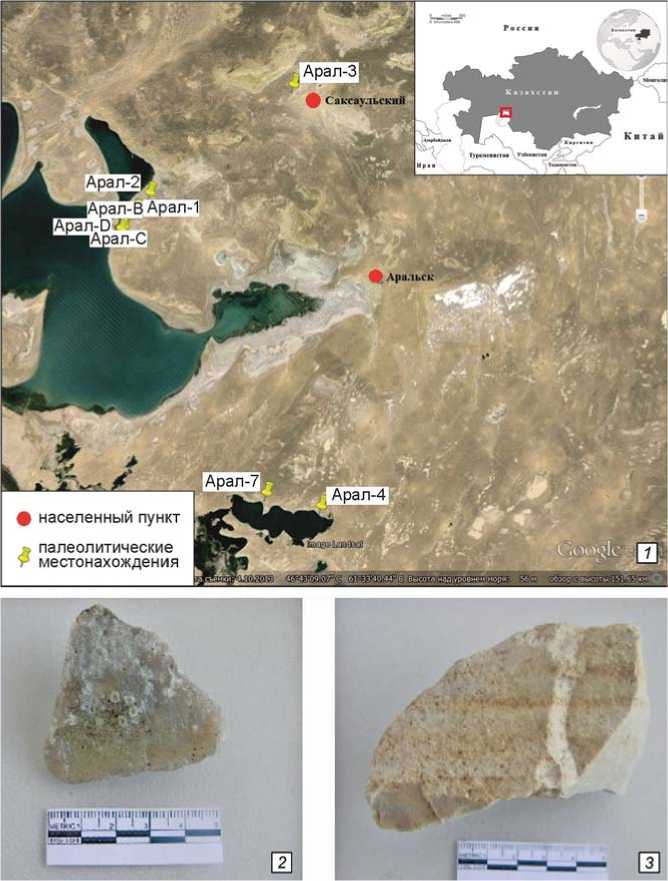

Карта расположения палеолитических местонахождений северного побережья Аральского моря и две разновидности каменного сырья с них: первая (фото от-щепа) – с осветлением и образованием каверн при выветривании ( 2 ); вторая (фото нуклевидного обломка) – более светлая, отчетливо полосчатая ( 1 ).

сматриваются как образования мел-палеогеновой коры выветривания. Их своеобразие связано с цементацией обломочного кварца кремнеземом (халцедоном, опалом или кварцем), мобилизованным за счет растворения зерен обломочного кварца при образовании коры выветривания [Григорьев, На-горская, 1960].

Применение кварцитовидных пород саксауль-ской свиты и ее континентальных аналогов в качестве сырья каменных индустрий под названием «кремнистых», «сливных», «кварцитовидных» песчаников и алевролитов и «кварцитов» на территории их распространения изве стно вплоть до раннего железного века [Кирюшин, Малолет-ко, 1979; Зенин, Лещинский, 1998; Зах, Скочи- на, 2010; Кулик, Мыльникова, Нохрина, 2010; Бобров, Марочкин, Юракова, 2012]. По-видимому, наиболее раннее их использование – в ашеле – имело место именно в Северном Приаралье и Мугоджарах [Деревянко и др., 2001].

Каменное сырье, использованное на памятниках Арал-A–D и Арал-1, -2, -4–6, -8, имеет наиболее близкий к кварцитам вид, однако отсутствие типичных для кварцитов структур перекристаллизации обломочного материала сохраняет за ними название кварцитовидных песчаников. Среди них отчетливо различимы две разновидности.

Первая разновидность («сырье первого типа» в артефактах) – серый до темно-серого кварцитовидный кварцевый песчаник (см. рисунок, 2). Макроскопически выглядит как сливной кварцит, однако на свежих сколах по отблеску отчетливо видна зернистость породы, границы обломочных зерен различимы также благодаря слабому просвечиванию породы вглубь. Обломочная фракция более чем на 95 % со- стоит из прозрачных и просвечивающих зерен бесцветного кварца, присутствуют единичные непрозрачные светлые зерна полевого шпата и редкие зерна акцессорных минералов. Изредка наблюдались черные окремненные обломочки растительной органики – удлиненные, с размочаленными концами.

Цемент кремнистый, крустификационно-поро-вый – при большом увеличении видно, что два-три соприкасающихся обломочных зерна кварца обрастают общей крустификационной каемкой микрокристаллических индивидов кварца, удлиненных перпендикулярно поверхности обволакиваемых зерен. Такая структура и практически мономине-ральный кварцевый состав обусловливают прочное соединение обломочного материала цементом, монолитность и высокую твердость породы, а различная ориентировка обломочных зерен кварца и тонкозернистость цемента снижают ее анизо- тропию – скалывание проходит через обломочные зерна и цемент как единое целое. Все это определяет высокое качество такой разновидности кварцитовидных песчаников как сырья каменных индустрий: артефакты из него хорошо «держат» острый край и могут употребляться с функцией режущих орудий даже без добавочного ретуширования. В.Ф. Петрунь отмечал: «При сколовой технике обработки камня, когда тонкая ретушь практически еще не применялась, орудия из кварцитовидного песчаника или андезита и доломита оказываются в ряде случаев более выгодными, чем аналогичные по форме, но изготовленные из обсидиана или пересохшего кремня. Правда, использование орудий с лезвием скорее рубящего типа или рвущего, чем режущего, требовало больших физических усилий, но зато такие изделия были более крепкими и не раскалывались от случайного удара о камень…» [1971, с. 284].

Вторая разновидность сырья («сырье второго типа» в артефактах) – макроскопически представляет собой светло-серый мелкозернистый кварцитовидный кварцевый песчаник с базальным кремнистым цементом (см. рисунок , 3 ). Порода плотная, непросвечивающая, характерным крупно-раковистым скалыванием напоминающая кремень. На свежих сколотых поверхностях, имеющих тусклый восковой блеск, видны зернистость и едва заметная слоистость за счет невыдержанных, чуть желтоватых или почти белых, тонких полос-прослоев и линзочек, не имеющих резких границ. По общему облику породы, халцедоновому цементу и его соотношению с обломочным кварцем эти песчаники более, чем первая разновидность, близки к типичным «сливным» песчаникам мел-палеогеновой коры выветривания восточной части ее проявления.

Несмотря на то, что каменный материал палеолитических местонахождений Арал-A–D и Арал-1, -2, -4–6, -8 внешне довольно однообразен, выявленные разновидности макроскопически все же отличаются, и их петрофизические различия особенно проявляются при выветривании.

Так, на большом числе артефактов первой разновидности каменного сырья имеются сильно вы-ветрелые, еще до изготовления артефакта, побелевшие кавернозные, неровные из-за округлых пологих углублений поверхности – «корка выветривания» – очень шероховатая, зерна кварца почти осыпаются, лишь частично скрепленные цементом. Наличие здесь и на искусственных скалываниях похожих по форме и размеру крупных заусенцев свидетельствует о том, что эти углубления – результат чешуеобразного раковистого скалывания (десква-мации) таких заусенцев вследствие резких перепадов температур.

Такая выветрелая кавернозная поверхность снижала качество каменного сырья, и на многих артефактах видны попытки ее удаления или хотя бы уменьшения; по-видимому, значительная часть артефактов с остатками «корки выветривания» – это первичные «сколы декортикации».

На сколовых поверхностях артефактов, подвергавшихся инсоляции, кремнистый цемент породы становится белым и непрозрачным вследствие его дегидратации: удаления гигроскопической воды тонкоагрегатного и тонкозернистого кварцевого цемента, воды из микропор между волокнами субиндивидов халцедона или кристаллизационной воды опала. Побеление цемента позволяет установить расположение артефакта на дневной поверхности. Так, побеление цемента на сколовых поверхностях артефактов местонахождений Арал-A–D и Арал-1, -2, -4–6, -8 лишь с одной стороны означает, что на дневной поверхности они экспонировались лишь этой своей частью, остальные же не подвергались инсоляции и резкому перепаду температур – на них наблюдаются лишь единичные заусенцы с отсутствием следов десквамации.

Еще одним проявлением процессов выветривания для этой разновидности кварцитовидных кварцевых песчаников является изменение (коррозия) поверхностей артефактов под воздействием ветра, насыщенного песком в результате дефляции – разрушения ветром горных пород и развевания их твердых частиц [Геологический словарь, 1973, с. 217]. Учитывая, что область Приаралья и Му-годжар по палеоклиматическим условиям с мела находилась под воздействием эоловой денудации с постоянным преобладанием западных ветров (что обусловлено направлением вращения Земли), проявление этого фактора на артефактах, в общем, должно быть прямо пропорционально времени его воздействия. Это побудило к пристальному исследованию разновозрастного каменного материала, залегающего на одном уровне. Как и следовало ожидать, дефляция гораздо отчетливее проявилась на каменных артефактах просторов Приаралья, не экранированных от западных ветров меридиональными хребтами Мугоджар. Здесь установлено, что дефляции на артефактах подвергались как исходные, выветрелые кавернозные поверхности, на которых она проявляется матированием и полировкой обломочных зерен кварца, так и собственные сколовые поверхности, образующие артефакт.

Однако при тщательном просмотре под бинокулярной лупой всех артефактов из этой разновидности сырья на памятниках Арал-A–D и Арал-1, -2, -4–6, -8 установлено, что очень часто на одном и том же артефакте проявлена разная степень дефляции, причем не только поверхностей с разных сторон артефакта, но иногда в пределах одной и той же сколотой поверхности. При этом прослеживается прямая корреляция между степенью дефляции поверхности и количеством крупных чешуйчатых заусенцев и отсутствует прямое соответствие между дефляцией и инсоляцией, вызывающей дегидратацию (побеление) цемента породы.

Это означает, что степень выветривания, в т.ч. степень дефляции, артефактов из серого кварцитовидного средне-крупнозернистого кварцевого песчаника (сырья первого типа) не может быть использована для их возрастной стратификации.

При выветривании второй разновидности кварцитовидного кварцевого песчаника происходит общее побеление халцедонового цемента, выветре-лая поверхность делается неровной, шероховатой, матовой и почти белой, полосчатость проявляется сильнее – отдельные слои становятся желтоватобурыми, грубо-шероховатыми, иногда на их месте образуются линзовидные борозды, стенки которых покрыты буроватой глинистой пленкой.

Следы дефляции на артефактах из этой разновидности не читаются – происходит лишь притупление ребер между скалываниями и общее заглаживание и матирование выветрелой поверхности. Не наблюдалось на этом материале ни образования каверн, ни заусенцев и их десквамации, так что в целом эта разновидность каменного сырья по отношению к выветриванию выступает как более однородный и устойчивый материал, чем первая разновидность. Общим же при выветривании той и другой является растворение кремнистого цемента и выпадение обломочных зерен, при этом на месте остается глинистый материал цемента.

В целом петрофизические различия между сырьем первого и второго типа – общий вид породы, ее цвет, характер скалывания и выветривания – определяются размером зерен обломочного кварца, т.е. зернистостью породы, минеральной формой и структурой цемента. При этом обе разновидности представляют собой каменное сырье высокого качества, и, по-видимому, предпочтение той или иной из них (в большей степени) зависело от преимущественной распространенности каждой на месте памятника.

Таким образом, присутствие древнего человека в Северном Приаралье зависело от обводненности и опресненности Аральской котловины, а также от наличия вблизи водоема качественного доступного сырья для изготовления каменных изделий.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст».

Список литературы Петрография палеолитических индустрий с местонахождений Северного Приаралья (Казахстан)

- Бобров В.В., Марочкин А.Г., Юракова А.Ю. Поселение боборыкинской культуры Автодром 2/2 (северо-западные районы Барабинской лесостепи) // Вести. археологии, антропологии и этнографии. - 2012. - № 3. -С. 4-12.

- Водорезов Г.И. Объяснительная записка к геологической карте СССР. М. 1: 200 000, сер. Мугоджарская, л. M-40-XXI. - М., 1959. - 68 с.

- Геологическая карта СССР. М. 1: 200 000, серия Мугоджарская, лист M-40-XXI. - М., 1959.

- Геологическая карта СССР и прилегающих акваторий. М. 1: 2 500 000. - М.: ВСЕГЕИ, 1983. - 1 л.

- Геологический словарь. - М.: Недра, 1973. - Т. I. -486 с.

- Григорьев Н.В., Нагорская Е.П. О происхождении кремнистых песчаников с северной окраины Колывань-Томскойзоны // Вестн. Зап.-Сиб. и Новосиб. геол. управления. - 1960. - Вып. 2. - С. 40-45.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Гладышев С.А., Зенин А.Н., Таймагамбетов Ж.К. Ашельские комплексы Мугоджарских гор (Северо-Западная Азия). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. - 135 с.

- Деревянко А.П., Петрин В.Т., Таймагамбетов Ж.К. Методика изучения и информативность палеолитических памятников поверхностного залегания в аридной зоне Центральной Азии // Каменный век Казахстана и сопредельных территорий. - Туркестан: Мирас, 1998. - С. 165-196.

- Деревянко А. П., Таймагамбетов Ж. К., Петрин В.Т., Гладышев С.А., Зенин А.Н., Зенин В.Н., Пскаков Г.Т. Палеолитические местонахождения северного побережья Аральского моря // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. - Т. V. - С. 46-50. 10.Зах В.А., Скочина С.Н. Каменное сырье комплексов Тоболо-Ишимья // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2010. - № 2. - С. 4-11.

- Зенин В.Н., Лещинский С.В. Новые данные о палеолитическом местонахождении Воронино-Яя в Томской области // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - Т. IV. - С. 96-102.

- Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. Бронзовый век Васюганья. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1979. - 181 с.

- Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. Географическое распространение сливных кварцитовидных песчаников -сырья для изготовления орудий в эпохи неолита и бронзы // Древние горняки и металлурги Сибири. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1983. - С. 3-19.

- Кулик Н.А., Мыльникова Л.Н., Нохрина Т.И. Сырьевая база каменной индустрии в переходное время от бронзового к раннему железному веку (на примере поселения Линево-1) // Урал. ист. вестн. - 2010. - № 2. -С. 52-61.

- Петрунь В.Ф. К петрофизической характеристике материала каменных орудий палеолита // Палеолит и неолит СССР. - М.; Л.: Наука, 1971. - Т. 6. - С. 282297. - (МИА; № 173). 16.Федорович Б.А. Равнины и низкогорья Турана // Труды комиссии по естественно-историческому районированию СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1947. - Т. 2, вып. 1. - С. 91-103.

- Яншин А.Л. Геология Северного Приаралья. Стратиграфия и история геологического развития // Материалы к познанию геологического строения СССР. - М.: Изд-во Моек. об-ва испытателей природы, 1953. - Вып. 15. - 726 с.