Петрохимия гранитов Яротского массива (Приполярный Урал): новые данные

Автор: Денисова Ю.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 1 (41), 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты силикатного анализа гранитов Яротского массива (Приполярный Урал). В ходе исследования детально рассмотрен химический состав породы; содержания основных петрогенных компонентов (SiO2, K2O, Na2O) позволили определить ее как лейкогранит калиево натриевого типа, обладающий признаками высококалиевого образования. Маркер в виде отношений оксидов главных щелочных металлов показал, что начальным субстратом для формирования пород Яротского массива был магматический протолит. Данные ICP MS метода позволили получить информацию не только об особенностях материнских расплавов, но и о геодинамических условиях образования Яротского массива. Индикаторные отношения (La/Lu, Eu/Eu*, Th/U, Nb/Ta, Y/Nb) и нормализация по хондриту и плагиограниту СОХ показали, что рассматриваемые породы сформировались из TR обогащенных расплавов, относящихся к глубинному источнику корового типа. Классификационные диаграммы Дж. А. Пирса и Д. Папу подтвердили выводы Л.В. Махлаева, согласно которым яротские породы являются внутриплитовыми гранитами.

Гранит, яротский массив, приполярный урал, с.с.сан, плагиогранит сох, дж.а.пирс, д. папу

Короткий адрес: https://sciup.org/149129463

IDR: 149129463 | УДК: 550.4, | DOI: 10.19110/1994-5655-2020-1-80-87

Текст научной статьи Петрохимия гранитов Яротского массива (Приполярный Урал): новые данные

Западный склон Приполярного Урала находится в древней западной периферической части Уральской структуры, в области Центрально-Уральского антиклинория. Главной тектонической струк-

турой Приполярного Урала является Ляпинский антиклинорий, состоящий из нескольких более или менее параллельно простирающихся антиклиналей и синклиналей, который с запада ограничивается предгорным прогибом. Особенностью геологического строения Приполярного Урала является наличие перегиба в центральной части, что выражается в резком изменении простирания с почти меридионального на северо-восточное. В областях наибольшего воздымания структур обнажаются крупные интрузии, представленные главным образом гранитами, которые играют существенную роль в строении западного склона Приполярного Урала. Первая схема расчленения гранитоидов на разновозрастные комплексы была предложена М. В. Фишманом и Б. А. Голдиным [1], согласно которой исследователи выделяли два интрузивных комплекса – протерозойский и каледоно-герцинский. На сегодняшний день гранитные массивы Приполярного Урала на основе различий в возрасте гранитов, форме залегания, взаимоотношения гранитов с вмещающими породами принято относить к трем комплексам: раннепротерозойский николайшор-ский, предположительно среднерифейский кожим-ский и вендский (или вендско- раннекембрийский) сальнеро- маньхамбовский [2–4]. Яротский массив, представляющий собой секущие интрузии, прорывающие верхнерифейские отложения мороинской свиты, отнесен к сальнеро-маньхамбовскому комплексу.

Несмотря на то, что за прошедшие более чем полвека со времен появления первой схемы расчленения гранитоидов [1] гранитам Приполярного Урала были посвящены многочисленные исследования, в ходе которых получена обширнейшая информация по многим направлениям, в том числе и по конкретным проявлениям магматизма в регионе, вопрос об условиях формирования гранитов Приполярного Урала остается открытым.

Цель работы состояла в выявлении петрохимических особенностей гранитов и уточнении гео-динамических условий формирования Яротского массива.

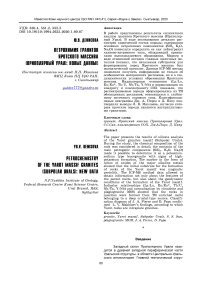

В структурном отношении участок, на котором расположен рассматриваемый массив, представляет собой западное крыло восточного антиклинального поднятия, круто падающего на восток. Яротский массив (рис. 1) определяется как узкое пластинообразное крутопадающее гранитное тело, которое протягивается в субмеридиональном направлении более чем на 6 км при ширине до 500 м. Массив пересекает долину р. Малая Ярота и приурочен к тому же протяженному дизъюнктиву, в зоне которого расположен Бадьяюский массив. Для яротских гранитов характерно практически повсеместное проявление наложенного динамоморфизма. Наиболее сохранившиеся граниты слагают не более 10 – 15 % от объема массива [5, 1, 6].

Методы исследования

Для определения петрографических и петрохимических особенностей Яротского гранитного мас-

Рис. 1. а) Обзорная карта района Приполярного Урала (квадратом отмечена область исследования); б) Схема размещения гранитных массивов на правобережье р. Кожим (по Л. В. Махлаеву [5]).

1 – слюдяно-кварцевые сланцы, порфиры, порфириты, прослои мраморов и кварцитов; 2 – терри-генно-карбонатные отложения; 3 – граниты; 4 – геологические границы: а – стратиграфические и магматические, б – тектонические; 5 – элементы залегания плоскостных структур.

Массивы: 1 – Бадьяюский; 2 – Яротский.

Fig. 1. a) Overview map of the area of the Subpolar Urals (square marks the study area); b) Layout of granite massifs on the right bank of the Kozhim river (according to L. V. Makhlaev [5]): 1 – mica-quartz shales, porphyries, porphyrites, interlayers of marbles and quartzites; 2 – terrigenous-carbonate deposits; 3 – granites; 4 – geological boundaries: a – stratigraphic and magmatic, б – tectonic; 5 – elements of occurrence of planar structures.

Massifs: 1 – Badyayu; 2 – Yarot.

сива были отобраны штуфные пробы в количестве 10 единиц. Каждая проба представляет собой образцы неизмененной породы общим весом в среднем 10 – 15 кг. Изучение породообразующих минералов проводилось в шлифах под поляризационным микроскопом. Химические составы петроген-ных элементов гранитов определены с помощью силикатного анализа в ЦКП «Геонаука» в ИГ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар, аналитик О.В.Кокша-рова). Химические составы редких и редкоземельных компонентов получены с помощью ICP-MS метода в Институте геологии и геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик Ю.Л.Ронкин).

Петрографические особенности гранитов Яротского массива

Наиболее сохранившиеся породы Яротского массива – это розоватые лейкократовые граниты, преимущественно бластокатакластической структуры. Породы характеризуются массивной грубоплитчатой текстурой с хорошо выраженной тектонической гнейсоватостью. Минеральный состав гранитов представлен следующими минералами: щелочной полевой шпат (до 50 %), плагиоклаз (до 20 %), кварц (до 35 %), биотит (до 2 %), мусковит (до 3 %). Интенсивно катаклазированные граниты в свою очередь характеризуются повышенным содержанием мусковита (до 8 %) и альбита (до 20%) и изменением структуры на катабластическую.

Преобладающим минералом является калиевый полевой шпат, образующий крупные (5–7 мм) субидиоморфные призматические зерна. Полевой шпат (около 30 % от общего объема минерала) интенсивно пертитизирован. Остальная часть породообразующего минерала является микроклином, который иногда замещается альбитом. Плагиоклаз представлен двумя генерациями: плагиоклаз первой генерации (преимущественно в виде идиоморфных призматических зерен) определяется как серицитизированный олигоклаз-альбит или кислый олигоклаз, вторая генерация плагиоклаза формируется при катаклазе в процессе замещения плагиоклаза I вида вторичным мусковитом и вторичным альбитом. Кварц образует округлые зерна, размер которых составляет 1–3 мм, а также различные жилки, линзы в областях наложенного окварцева-ния. При воздействии процессов катаклаза минерал претерпевает процесс гранулирования и отмечается в виде мелких зерен в составе породы. Биотит встречается в виде отдельных чешуек коричневозеленого цвета и локализуется вокруг зерен полевого шпата. На отдельных участках биотит замещается мусковитом. Акцессорные минералы представлены апатитом, гранатом, цирконом, титанитом и др. Среди рудных минералов преобладают пирит, молибденит, магнетит, ильменит [7, 8, 5].

Петрохимические особенности гранитов Яротского массива

Для выявления петрохимических особенностей пород были изучены содержания петрогенных (табл. 1), редких и редкоземельных (табл. 2) элементов.

Содержание SiO 2 изменяется от 74,59 до 75,89 мас. % и в среднем составляет 75,20 мас. %, K 2 O + Na 2 O – от 7,67 до 8,20 мас. % и в среднем – 7,99 мас. %, что соответствует лейкогранитам. По классификации С. Р. Тейлора [9] рассматриваемые граниты относятся к калиево-натриевому типу. Б. Чаппел и А. Уайт [10] ранее определили, что преобладание осадочной породы в гранитообразующем субстрате ведет к пониженному уровню K 2 O/Na 2 O (до 0,5). В нашем случае отношения оксидов главных щелочных металлов изменяются от 1,2 до 1,65 и в среднем составляют 1,46. Это позволяет говорить, что родоначальным субстратом для пород Яротского массива, вероятно, являлся магматический протолит [11]. По содержанию K 2 O, которое в среднем составляет 4,59 мас. % (4,52–5,11 мас. %), изученные породы являются высококалиевыми. По величине коэффициента глиноземистости (al' = 5,13 (3,31–6,45)) граниты Яротского массива представляют собой высокоглиноземистые породы. Агпаито-

Таблица 1

Химический состав гранитов Яротского массива, мас. %

Chemical composition of the Yarot massif granites, wt. %

Table 1

|

Компонент |

Номер пробы |

Среднее |

|||||||||

|

Я-1 Я-2 Я-3 |

Я-4 |

Я-5 |

Я-6 |

Я-7 |

Я-8 |

Я-9 |

Я-10 |

||||

|

SiO 2 |

75,52 |

75,02 |

74,59 |

74,89 |

74,86 |

75,69 |

75,89 |

75,27 |

75,48 |

74,77 |

75,52 |

|

TiO 2 |

0,14 |

0,37 |

0,16 |

0,22 |

0,29 |

0,18 |

0,19 |

0,21 |

0,16 |

0,31 |

0,14 |

|

Al 2 O 3 |

12,35 |

11,59 |

13,27 |

12,08 |

11,78 |

12,57 |

12,35 |

12,25 |

12,39 |

12,89 |

12,35 |

|

FeO |

1,62 |

1,63 |

1,69 |

1,55 |

1,49 |

1,01 |

1,29 |

1,04 |

1,81 |

1,01 |

1,62 |

|

Fe 2 O 3 |

0,82 |

0,66 |

0,40 |

0,77 |

1,22 |

0,72 |

0,71 |

0,67 |

1,54 |

0,83 |

0,82 |

|

MnO |

0,04 |

0,05 |

0,02 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,03 |

0,02 |

0,02 |

0,04 |

|

MgO |

0,21 |

0,24 |

0,15 |

0,21 |

0,33 |

0,25 |

0,23 |

0,19 |

0,39 |

0,18 |

0,21 |

|

CaO |

0,88 |

0,89 |

0,61 |

0,57 |

0,59 |

0,56 |

0,49 |

0,55 |

0,54 |

0,31 |

0,88 |

|

Na 2 O |

3,30 |

3,02 |

3,33 |

3,09 |

3,17 |

3,27 |

3,56 |

3,61 |

3,09 |

3,09 |

3,30 |

|

K 2 O |

4,59 |

4,65 |

4,52 |

4,93 |

4,91 |

4,62 |

4,56 |

4,52 |

5,11 |

4,99 |

4,59 |

|

P 2 O 5 |

0,07 |

0,06 |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,00 |

0,02 |

0,01 |

0,02 |

0,02 |

0,07 |

|

ппп |

0,16 |

0,32 |

0,09 |

0,06 |

0,05 |

0,06 |

0,07 |

0,36 |

0,42 |

0,31 |

0,16 |

|

∑ |

99,7 |

98,5 |

98,84 |

98,39 |

98,71 |

98,94 |

99,37 |

98,71 |

100,97 |

98,73 |

- |

|

K 2 O/Na 2 O |

1,39 |

1,54 |

1,36 |

1,60 |

1,55 |

1,41 |

1,28 |

1,25 |

1,65 |

1,61 |

1,46 |

|

K 2 O+Na 2 O |

7,89 |

7,67 |

7,85 |

8,02 |

8,08 |

7,89 |

8,12 |

8,13 |

8,20 |

8,08 |

- |

|

(K 2 O+Na 2 O)/ Al 2 O 3 |

0,64 |

0,66 |

0,59 |

0,66 |

0,69 |

0,63 |

0,66 |

0,66 |

0,66 |

0,63 |

0,65 |

|

Al 2 O 3 (Fe 2 O 3 +FeO+MgO) |

4,66 |

4,58 |

5,92 |

4,77 |

3,88 |

6,35 |

5,54 |

6,45 |

3,31 |

6,38 |

5,13 |

Таблица 2

Содержания редких и редкоземельных элементов в гранитах Яротского массива, г/т

Content of rare and rare earth elements in the Yarot massif granites, g / t

Table 2

По данным табл. 2 для пород Яротского массива характерно преобладание легких редкоземельных элементов над тяжелыми, что подтверждается отношением La/Lu, которое находится в диапазоне (55,00; 63,98) и в среднем составляет 60,11. Кроме того, отмечается наличие европиевого минимума. Дефицит Eu сравнительно небольшой, но достаточно четко выраженный (в среднем Eu/Eu* = 0,11). Согласно Ю. А. Балашову [16] дефицит этого элемента является характерной особенностью фракционной кристаллизации, в которой участвуют полевые шпаты. Отношение Th/U, в среднем составляющее 3,65, указывает на проявление процессов метасоматоза [17]. Отношение La/Yb (в среднем 10,61) показывает, что изученные граниты относятся к среднедифференцированному типу пород [18]. Индикаторное отношение Y/Nb из- меняется от 1,21 до 1,96, что позволяет сделать вывод, что яротские граниты являются коровыми (Y/Nb > 1,2). Высокие значения отношений Nb/Ta (в среднем 11,08) в свою очередь указывают на то, что источник материнских расплавов находится на значительной глубине [19].

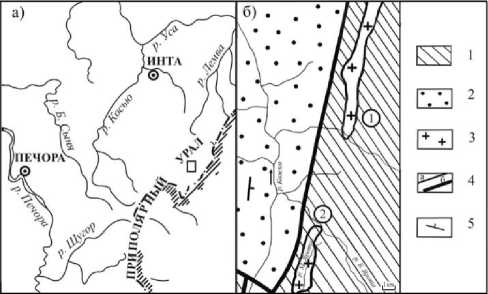

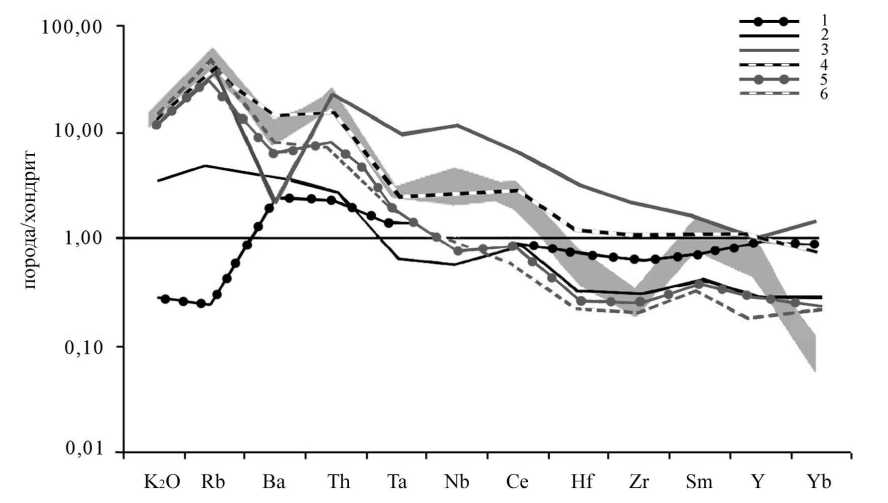

Для определения насыщенности изученных пород редкими и редкоземельными элементами была проведена нормализация рассмотренных выше содержаний элементов относительно хондрита по С.С. Сан [20] и плагиограниту СОХ [21]. Породы Яротского массива обогащены крупноионными элементами (Rb, Ba) и имеют повышенное содержание высокозарядных элементов (Th, Ta, Y) по отношению к составу хондрита. Исследованные граниты в свою очередь обогащены редкоземельными элементами в 7–115 раз относительно плагиогранита СОХ, причем наиболее сильно увеличены содержания La, Ce и Pr. Спектры распределения элементов характеризуются отчетливо проявленными минимумами Ba, Sr, Ta, Eu, повышенными содержаниями TR (рис. 2), что является геохимическими особенностями внутриплитовых гранитоидов [22]. В кислых расплавах на тренды распределения элементов могут влиять и акцессорные фазы. В нашем случае гафниевая аномалия, отмечаемая на спай-дерграмме Яротского гранитного массива, говорит о присутствии в источнике расплава тортвейтита [23].

Рис. 2. Содержания редкоземельных элементов в гранитах, нормализованных относительно: а) хондрита; б) плагиогранита СОХ.

Fig. 2. The content of rare earth elements in granites normalized relative to: a) chondrite, b) plagiogranite COX.

Геодинамическая обстановка образования пород Яротского гранитного массива

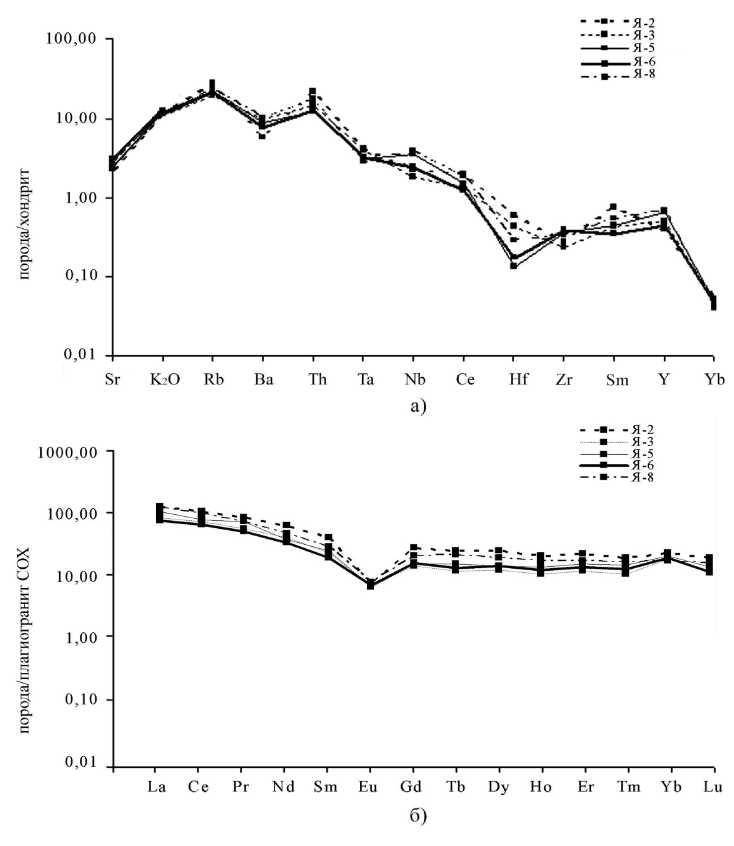

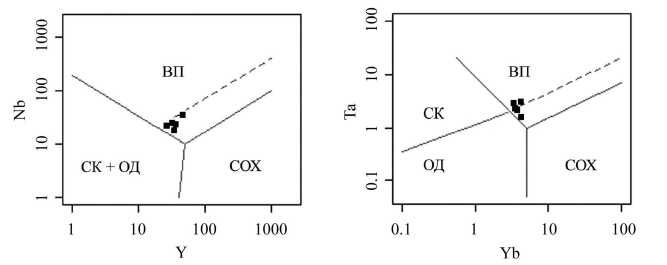

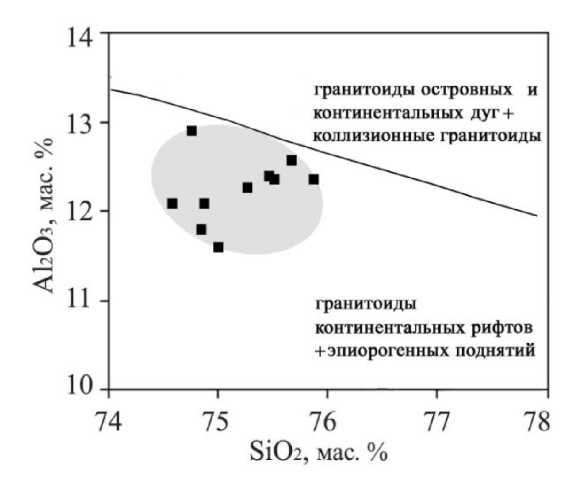

Для выявления геодинамической обстановки формирования пород Яротского массива был про- веден анализ распределения фигуративных точек составов изученных гранитов на диаграммах Дж. А. Пирса (рис. 3) [24] и Д. Папу (рис. 4) [25]. На графиках Nb-Y, Ta-Yb точки составов яротских гранитов попадают преимущественно в поле внутриплитовых гранитов. Диаграмма AI2O3-SiO2 относит рассматри-

Рис. 3. Диаграммы Дж. А. Пирса для гранитов Яротского массива. Поля на диаграмме: СК – синколлизионные граниты; ВП – внутриплитовые граниты; ОД – островодужные граниты; СОХ – граниты срединно-океанических хребтов.

Рис. 4. Диаграмма Д. Папу для гранитов Яротско-

мическую характеристику яротских гранитов и сведения о геодинамической обстановке формирования рассматриваемых пород.

На основе анализа содержаний петрогенных элементов гранитов автором установлено, что рассматриваемые породы представляют собой высо-кокалиевые высокоглиноземистые лейкограниты, первичным субстратом которых, вероятно, являлся магматический протолит. Согласно изучению редких и редкоземельных элементов гранитов Яротского массива, можно утверждать, что исследованные граниты образовались из обогащенных редкими и редкоземельными элементами (особенно повышены содержания La, Ce и Pr) расплавов глубинного корового источника. Причем породы впоследствии претерпели метасоматические изменения. Анализ диагностических диаграмм Дж. А. Пирса и Д. Папу позволяет рассматривать эти породы как внутрипли-товые граниты, что подтверждает данные, полученные Л. В. Махлаевым, относивший граниты А-типа го массива.

Fig. 4. D.Papu diagram for the Yarot massif granites.

Рис. 5. Сравнение нормализованных содержаний TR по СОХ для яротских гранитов (рис 2 а) с усредненными составами гранитов нормализованные по СОХ, сформированных в различных геодинамических обстановках по Дж. А. Пирсу: 1 – граниты океанических хребтов; 2 – граниты вулканических дуг; 3 – внутриплитовые граниты; 4 – внутриплитовые граниты (ослабленная континентальная литосфера); 5 – синколлизионные граниты; 6 – постколлизионные граниты. Серым цветом показано поле составов гранитов Яротского массива.

Fig. 5. Comparison of the TR normalized contents by COX for the Yarot granites (Fig.2, a) with the averaged compositions of granites normalized by COX, formed in different geodynamic settings according to J.A.Pierce: 1 – granites of oceanic ridges; 2 – granites of volcanic arcs; 3 – intraplate granites; 6 – postcollisional granites. The granite composition field is shown in gray.

ваемые образования к гранитоидам континентальных рифтов и эпиорогенных поднятий.

Сравнивая рис. 2, а с диаграммой Дж. А. Пирса для гранитов, сформированных при различных геодинамических обстановках (рис. 5), видим, что граниты Яротского массива по распределению редких и редкоземельных элементов схожи (наличие четко выраженного Ta минимума и Nb максимума) с внутриплитовыми гранитами.

Заключение

Проведенные исследования Яротского массива позволили получить дополнительную петрохи-

Приполярного Урала, в число которых входит и Ярот-ский массив, к типично внутриплитовым [5].

Исследования проведены в рамках темы НИР ГР №AAAA-A17-117121270035-0, а также при поддержке Программы фундаментальных исследований РАН №18-5-5-19.

Список литературы Петрохимия гранитов Яротского массива (Приполярный Урал): новые данные

- Фишман М.В., Голдин БА. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала. М.-Л.: АН СССР, 1963. 105 с.

- Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Метаморфизм и гранитообразование в протерозойско-ран-непалеозойской истории формирования При-полярноуральского сегмента земной коры // Литосфера. 2008. №11. С. 25 - 38.

- Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Новые данные о возрасте гранитоидов Приполярного Урала в связи с проблемой выделения ко-жимской среднерифейской гранит-риолито-вой формации // Известия Коми научного центра УрО РАН. Сыктывкар, 2011. Вып. 4 (8). С. 14 - 19.

- Пыстина Ю.И., Денисова Ю.В., Пыстин А.М. Типоморфные признаки цирконов как критерий для расчленения и корреляции гранитоидов (на примере северной части Приполярного Урала) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 12. С. 3 -15. doi: 10.19110/2221-1381-2017-12-3-15.

- Махлаев Л.В. Гранитоиды севера Центрально-Уральского поднятия (Полярный и Приполярный Урал). Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 189 с.

- Фишман М.В., Юшкин Н.П., Голдин БА., Калинин Е.П. Основные черты магматизма и метаморфизма в центральной части Приполярного и Полярного Урала // Геохимия, минералогия и петрография севера Урала и Тимана. Сыктывкар, 1969. С. 7 - 25.

- Денисова Ю.В. Условия формирования гранитов Яротского массива (Приполярный Урал) // Материалы XLVII тектонического совещания «Тектоника и геодинамика континентальной и океанической литосферы: общие и региональные аспекты». М., 2015. С. 29 - 31.

- Денисова Ю.В., Уляшева Н.С. Петрохимиче-ские особенности гранитов Яротского массива // Материалы XXVI научной школы-конференции, посвященной памяти чл.-корр. АН СССР К.О. Кратца и акад. РАН Ф.П.Митрофанова «Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии». Петрозаводск, 2015. С. 49 - 53.

- Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. Континентальная кора: её состав и эволюция. М.: Мир, 1988. 384 с.

- Chappel B.W., Whitte A-J. R. Two contrasting granite types // Pacif. Geol. 1974. Vol. 8. P. 173 - 174.

- Кузнецов Н.Б., Соболева АА., Удоратина О.В., Герцева М.В. Доордовикские гранитоиды Тимано-Уральского региона и эволюция про-тоуралид - тиманид. Сыктывкар: Геопринт, 2005. 100 с.

- Ефремова С.В., Стафеев К.Г. Петрохимиче-ские методы исследования горных пород. М.: Недра, 1985. 512 с.

- Collins W.J., Beams S.D., White A-J. R, Chap-pell B.W. Nature and origin of A-type granites with particular reference to southeastern Australia // Contr. Mineral. Petrol. 1982. Vol. 80. P. 189 - 200.

- Creaser RA., Price R.C., Wonrmald R.J. Atype granites revisited: assessment of a residual-source model // Geology. 1991. Vol. 19. P. 163 - 166.

- Удоратина О.В., Соболева АА., Дорохов Н.С. и др. Петрология пород Ильяизского массива (Северный Урал) // Труды Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2003. Вып. 113. С. 54 - 74.

- Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. М.: Наука, 1976. 267 с.

- Гусев А.И. Постколлизионные и орогенные гранитоиды Алтая. М.: Академия Естествознания, 2013. 142 с.

- Clemens J.D., Holloway J.R., White A- J. R Origin of an A- type granite: experimental constraints // Am. Mineralogist. 1986. Vol. 71. P. 317 - 324.

- Eby G.N. The A- type granitoids: a review of the iroccurrence and chemical characteristics and speculations on their petrogenesis // Lithos. 1990 Vol. 26. P. 115 - 134.

- Sun S.S. Chemical composition and origin of the earth' s primitive mantle // Geochim. Cosmochim. Acta. 1982. Vol.46. P. 179 - 192.

- Cullers R.L., Medaris L.G., Haskin LA. Experimental studies of the distribution of rare earths as trace elements among silicate minerals and liquids and water // Geochim Cosmochim Acta. 1973. Vol. 37. P. 1499 -1512.

- Великославинский СД, Котов АБ, Толмачева Е.В. и др. Раннедокембрийские гранито-гнейсовые комплексы центральной части Алданского щита // Петрология. 2011. Т. 19. №4. С. 399 - 416.

- Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. и др. Интерпретация геохимических данных. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. 288 с.

- Pearce JA, Harris V.B. W, Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // J. Petrol. 1984. Vol. 25. P. 956 - 983.

- Papu D., Piccoli M., Piccoli P. Tectonic discrimination of granitoids // Bull. 396. Geol. Soc. Amer. 1989. Vol.101. P.635 - 643.