Пигментные характеристики перифитона озерно-речных систем урбанизированных территорий

Автор: Станиславская Елена Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматривается распределение различных пигментных характеристик перифитона в трех озерно-речных системах, испытывающих значительную антропогенную нагрузку и расположенных в пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Показано, что эти характеристики в определенной мере отражают степень загрязнения водоемов и водотоков, но некоторые из показателей малоинформативны и не могут быть использованы для оценки экологического состояния водных объектов.

Озерно-речные системы, перифитон, хлорофилл "а", каротиноиды, феопигменты, пигментные индексы

Короткий адрес: https://sciup.org/148204517

IDR: 148204517 | УДК: 574.586

Текст научной статьи Пигментные характеристики перифитона озерно-речных систем урбанизированных территорий

развития сообщества, его физиологические характеристики и могут быть показателями экологического состояния водоемов.

Цель работы: определить возможность использования фотосинтетических пигментов перифитона для оценки экологического состояния озерно-речных систем урбанизированных территорий.

Материал и методы. В качестве объектов исследования были выбраны три водные системы на территории Санкт-Петербурга и его окрестностей, подверженные антропогенным воздействиям различных видов. В их число входили городское строительство, автодороги, промышленные предприятия, нефтебазы, сельхозугодия, садоводства. Исследования проводились в мае, июле и сентябре 2013 г. на озерноречных системах: оз. Нижнее Суздальское с реками Старожиловкой и Каменкой, Дудергофские озера с р. Дудергофкой, р. Охта с Охтинским водохранилищем (табл. 1).

Таблица 1. Расположение станций в исследованных озерно-речных системах

|

Станции |

Расположение |

|

Суздальская озерно-речная система |

|

|

Ст.1 (р. Старожиловка - исток) |

Ленинградская область |

|

Ст.2 (р. Старожиловка- устье) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.3 (оз.Н. Суздальское – заросли) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.4 (р. Каменка - исток) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.5 (р. Каменка – ср. течение) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.6 (Шуваловский карьер - заросли) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.7 (р. Каменка – нижн.течение ) |

Санкт-Петербург |

|

Дудергофская озерно-речная система |

|

|

Ст.1 (оз. Дудергофское) |

Ленинградская область |

|

Ст.2 (оз. Безымянное) |

Ленинградская область |

|

Ст.3 (р. Дудергофка – ср. течение) |

Ленинградская область |

|

Ст.4 (р. Дудергофка – нижн. течение) |

Санкт-Петербург |

|

Охтинская озерно-речная система |

|

|

Ст.1 ( р. Охта – верх. течение) |

Ленинградская область |

|

Ст.2 ( р. Охта – ср. течение ) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.3 (Охтинское водохранилище) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.4 ( р.Охта –ниже водохранилища) |

Санкт-Петербург |

|

Ст.5 (р. Охта – нижн. течение ) |

Санкт-Петербург |

Обрастания собирались с высшей водной растительности, среди которой были тростники, ежеголовники, рдесты, роголистники. На некоторых станциях пробы отбирались с камней. При сборе и обработке материала использовались методики, применяемые в

ИНОЗ РАН [12]. Содержание фотосинтетических пигментов водорослей перифитона определяли стандартным спектрофотометрическим методом в смешанном 90% ацетоновом экстракте. Концентрации хлорофилла «а» (хлорофилл а ), каротиноидов , феопигментов и пигментные индексы рассчитывали по соответствующим формулам [13].

Результаты и обсуждение. Содержание хлорофилла а в перифитоне трех исследованных систем изменялось в широких пределах (табл. 2). Наиболее высокие абсолютные величины хлорофилла а были отмечены на ст.3 в перифитоне Охтинской системы, минимальные на ст.1 в Суздальской системе.

Таблица 2. Пигментные характеристики фитоперифитона озерно-речных систем в 2013 г.

|

Стан ции |

Месяц |

С хл а мг/г.субстр |

С кар мг/г.субстр |

Скар/Схл а |

Схл а /Сфео |

ПИ (Е 480 /Е 664 ) |

|

Суздальская озерно-речная система |

||||||

|

Ст.1 |

май |

0.310 |

0.155 |

0.5 |

1.35 |

0.6 |

|

июль |

0.002 |

- |

- |

- |

||

|

сентябрь |

0,045 |

0,03 |

0.7 |

1.0 |

0.31 |

|

|

Ст.2 |

май |

0.350 |

0,240 |

0.68 |

3,0 |

0.8 |

|

июль |

0.096 |

0.055 |

0.57 |

48 |

0.68 |

|

|

сентябрь |

0.064 |

0.045 |

0.70 |

1.7 |

1.63 |

|

|

Ст.3 |

май |

0.36 |

0.250 |

0.69 |

5.2 |

0.72 |

|

июль |

0.037 |

0.025 |

0.67 |

7.4 |

0.68 |

|

|

сентябрь |

0.018 |

0.009 |

0,50 |

2.0 |

2.5 |

|

|

Ст.4 |

май |

0.59 |

0.39 |

0.66 |

2.4 |

0.72 |

|

июль |

0.31 |

0.22 |

0.7 |

4.2 |

0.83 |

|

|

сентябрь |

0.210 |

0.130 |

0,62 |

2.2 |

0.73 |

|

|

Ст.5 |

май |

0.47 |

0.270 |

0.57 |

5,1 |

0.66 |

|

июль |

0.41 |

0.89 |

2.1 |

17.7 |

0.59 |

|

|

сентябрь |

0,480 |

0.400 |

0.83 |

3.4 |

0.98 |

|

|

Ст.6 |

май |

0.41 |

0.25 |

0.60 |

2,3 |

0.72 |

|

июль |

0.034 |

0.062 |

2.06 |

8.5 |

0.50 |

|

|

сентябрь |

0.026 |

0.020 |

0.80 |

2.2 |

0.97 |

|

|

Ст.7 |

май |

0.28 |

0.180 |

0.64 |

2.8 |

0.77 |

|

июль |

0.037 |

0.054 |

1.45 |

9.3 |

0.56 |

|

|

сентябрь |

0.045 |

0.030 |

0.67 |

3.8 |

0.88 |

|

|

Дудергофская озерно-речная система |

||||||

|

Ст.1 |

май |

0.160 |

0.110 |

0.7 |

5.5 |

0.74 |

|

июль |

0.313 |

0.140 |

0.44 |

4.4 |

0.88 |

|

|

сентябрь |

0.420 |

0.350 |

0.83 |

3.8 |

0.96 |

|

|

Ст.2 |

май |

0.029 |

0.02 |

0.7 |

2.9 |

0.76 |

|

июль |

0.186 |

0.15 |

0.81 |

2.4 |

0.90 |

|

|

сентябрь |

0.190 |

0.060 |

0.50 |

5.3 |

0.90 |

|

|

Ст.3 |

май |

0.140 |

0.100 |

0.7 |

6.7 |

0.79 |

|

июль |

0.052 |

0.02 |

0.38 |

1.8 |

0.87 |

|

|

сентябрь |

0.460 |

0.36 |

0.8 |

9.2 |

0.9 |

|

|

Ст.4 |

май |

0.078 |

0.056 |

0.72 |

3,7 |

0.80 |

|

июль |

0.074 |

0.036 |

0.48 |

1.6 |

1.10 |

|

|

сентябрь |

0.480 |

0.380 |

0.80 |

2.9 |

0.92 |

|

|

Охтинская озерно-речная система |

||||||

|

Ст.1 |

май |

0.160 |

0.078 |

0.48 |

3.5 |

0.55 |

|

июль |

0.011 |

0.002 |

0.18 |

5.5 |

0.25 |

|

|

сентябрь |

0.162 |

0,050 |

0.30 |

3.8 |

0.7 |

|

|

Ст.2 |

май |

0.140 |

0.091 |

0.65 |

4.4 |

0.73 |

|

июль |

0.074 |

0.06 |

0.81 |

18.5 |

0.72 |

|

|

сентябрь |

0.055 |

0,040 |

0.72 |

1.8 |

0.87 |

|

|

Ст.3 |

май |

0.018 |

0.012 |

0.67 |

1.4 |

0.77 |

|

июль |

0.023 |

0.010 |

0.43 |

5.75 |

0.66 |

|

|

сентябрь |

0.850 |

0.540 |

0,63 |

3.1 |

0.74 |

|

|

Ст.4 |

май |

0.140 |

0.130 |

0.93 |

1.4 |

0.94 |

|

июль |

0.057 |

0.032 |

0.56 |

2.7 |

0.63 |

|

|

сентябрь |

0.085 |

0.050 |

0.58 |

2.4 |

0.75 |

|

|

Ст.5 |

май |

0.312 |

0.040 |

0.13 |

1.2 |

0.67 |

|

июль |

0.055 |

0.028 |

0.56 |

3.9 |

0.59 |

|

|

сентябрь |

0.413 |

0.250 |

0.3 |

3.4 |

0.71 |

|

Примечание: С хл а – содержание хлорофилла «а», С кар – содержание каротиноидов, Скар/Схл а – соотношение каротиноидов и хлорофилла «а», Схл а /Сфео – соотношение хлорофилла «а» и феопигментов, ПИ (Е 480 /Е 664 ) – пигментный индекс

В Суздальской озерно-речной системе содержание хлорофилла а изменялось от 0.02 до 0.590 мг/г.субстр. (табл. 2). Максимальные величины содержания хлорофилла приходились на весенний период на всех станциях, а затем постепенно снижались к осени, т.е. можно говорить об однотипной сезонной динамике на протяжении всей водной системы.

Наиболее высокие величины содержания хлорофилла а в обрастаниях в течение вегетационного сезона были отмечены в истоке реки Каменки (ст.4) и в среднем ее течении (ст.5), это вызвано обогащением обрастаний планктонными формами, поступающими из оз. Нижнего Суздальского. Содержание каротиноидов изменялось от 0.009 до 0.400 мг/г.субстр. и в целом соответствовало

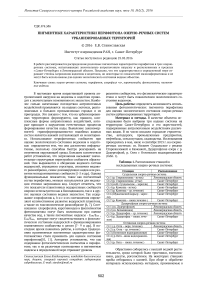

динамике концентраций хлорофилла а (табл. 2). Соотношение каротиноидов и хлорофилла а (Скар/Схл а) в течение вегетационного сезона на всех станциях изменялось от 0.5 до 2.1 и, в целом, было относительно невысоким. Подтверждением относительно благополучного состояния водорослей перифитона в этой системе были также величины пигментного индекса Е480/Е664, который в период исследований был ниже единицы. Анализ сезонной динамики феопигментов показал, что их процентное содержание на большинстве станций не превышало 40% в весенний и осенний период, а в летний период было еще меньшим (рис. 1). Выделялась станция в истоке р. Старожиловки, где весной и осенью феопигменты преобладали, а летом в этой точке содержание хлорофилла было на пределе определения (рис. 1). Отношение Схл а /Сфео изменялось в очень широких пределах: от 1 до 48, что характеризовало перифитонное сообщество как нормально функционирующее. Величины пигментного индекса Марга-лефа (Е430/Е664) во все сроки наблюдений был относительно низкими на большинстве станций. Динамика индекса во все сроки была схожей (рис. 1). Наблюдалось значительное снижение величин индекса летом на р. Каменке в среднем и нижнем течении и Шуваловском карьере, что свидетельствовало о наиболее благоприятном физиологическом состоянии водорослей перифитона на этих участках системы.

1 2 3

^™ хлорофилл а феопигменты пигментный индекс

Рис. 1. Пигментный индекс Маргалефа и процентное соотношение «чистого» хлорофилла а и феопигментов в перифитоне Суздальской озерно-речной системы в 2013 г. (Обозначения: 1 - май, 2- июль, 3- сентябрь)

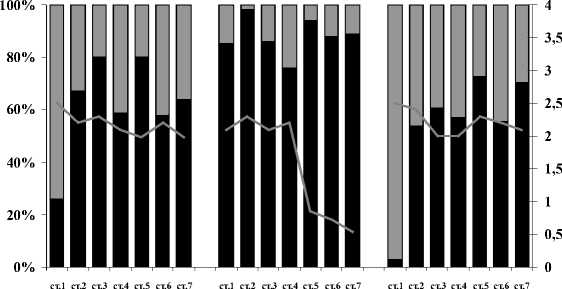

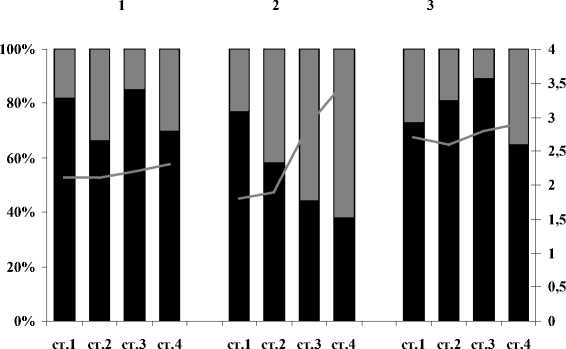

В Охтинской озерно-речной системе величины содержания хлорофилла а обрастаний имели самый большой размах колебаний, изменяясь от 0,011 до 0,850 мг/г.субстр. (табл. 2). Четкой картины распределения пигментных характеристик выявить не удалось. Максимальные величины содержания хлорофилла а перифитона в этой водной системе отмечались в сентябре на станциях 3 и 5. На станциях 1, 4 и 5 пики содержания хлорофилла а приходились либо на весну, либо на осень, а спад этого показателя приходился на летний период. Напротив, на ст. 2 величина концентрации хлорофилла а снижалась к концу сезона, а на ст. 3 возрастала (табл. 2). В целом, наиболее высокие средние по всем станциям величины содержания хлорофилла а отмечались в сентябре (0,226 мг/г.субстр.), минимальные в июле (0,08 мг/г.субстр.). Содержание каротиноидов изменялось от 0,002 до 0,580 мг/г.субстр. и следовало динамике концентраций хлорофилла а (табл. 2). Соотношение каротиноидов и хлорофилла а (Скар/Схл а) было также невысоким и изменялось от 0,13 до 0,93. Величины пигментного индекса Е480/Е664 также как и в Суздальской системе были ниже единицы. Наиболее высокое процентное содержание феопигментов наблюдалось весной на станциях 3, 4 и 5, в среднем составляя около 70%, летом и осенью оно было ниже (рис. 2). Отношение Схл а /Сфео изменялось в широких пределах: от 1.2 до 18.5, что соответствовало относительно нормальному функционированию пери-фитонного сообщества (табл. 2). Пигментный индекс Маргалефа (Е430/Е664) перифитона в этой системе был наиболее высоким, что могло свидетельствовать о относительно плохом физиологическом состоянии водорослей, которые испытывали какие-то неблагоприятные воздействия. Кривая динамики этого индекса в сезоне была очень схожей, они увеличивались на ст.2, а затем снижались и вновь возрастали, что, в целом, может говорить об ухудшении условий существования водорослей перифитона вниз по течению р. Охты (рис. 2).

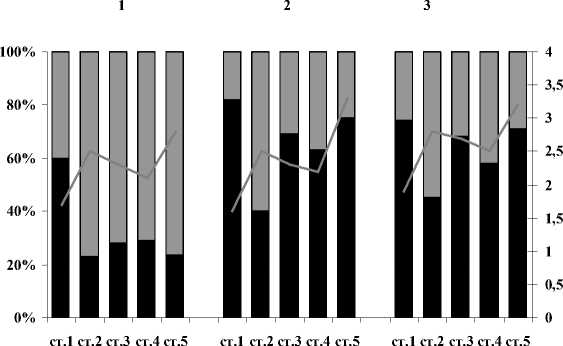

В Дудергофской озерно-речной системе содержание хлорофилла а в перифитоне также имело широкий размах колебаний и изменялось от 0,011 до 0,420 мг/г.субстр. (табл. 2). В обрастаниях данной системы сезонная динамика этого показателя была выражена относительно четко. Наблюдалось его постепенное увеличение на всех станциях к осени, причем количественное развитие перифитона по всей системе было на одном уровне (таблица 2). Содержание каротиноидов изменялось от 0,02 до 0,380 мг/г.субстр. и в целом соответствовало динамике хлорофилла а (табл. 2). Соотношение каротиноидов и хлорофилла а (Скар/Схл а ) также было невысоким и изменялось от 0,48 до 0,83. Величины пигментного индекса Е 480 /Е 664 также как и в других исследованных водных системах были ниже единицы, за исключением ст.4 в летний период (табл. 2). Анализ процентного соотношения «чистого» хлорофилла а и феопигментов показал, что его доля на всех станциях была сравнительно высокой на протяжении всего вегетационного сезона, немного снижаясь в летний период, особенно на речных станциях (рис. 3). Отношение С хл а /С фео изменялось от 1.6 до 9.2, и было самым низким из изученных водных систем (табл. 2). Пигментный индекс Маргалефа, был низким в весенний период, что свидетельствовало о более благоприятном состоянии сообщества обрастаний. Летом и осенью его значения возрастали, что определяло ухудшение качества воды в системе и более угнетенном состоянии водорослей обрастаний. Наиболее высокие значения этого индекса отмечались на речных станциях (рис. 3).

Рис. 2. Пигментный индекс Маргалефа и процентное соотношение «чистого» хлорофилла а и феопигментов в перифитоне Охтинской озерно-речной системы в 2013 г. (Обозначения как на рис. 1)

Рис. 3. Пигментный индекс Маргалефа и процентное соотношение «чистого» хлорофилла а и феопигментов в перифитоне Дудергофской озерно-речной системы в 2013 г. (Обозначения как на рис. 1)

Результаты нашего исследования показали, что содержание хлорофилла а в перифитоне озерноречных систем не может служить надежным показателем экологического состояния водоемов. Это связано с тем, что концентрации этого пигмента изменялись в очень широких пределах без какой-либо четкой закономерности. Однако следует отметить, что существуют попытки классификаций трофического состояния водных объектов по уровню количественного развития перифитона и в том числе по содержанию хлорофилла [14, 11]. Считается, что величины содержания каротиноидов, как вспомогательных пигментов отражают некоторые структурные характеристики водорослевых сообществ [7, 15]. В исследованных водных системах содержание каротиноидов, в целом, было связано с содержанием зеленного пигмента и кривые их динамики в сезоне и по станциям совпадали. Однако содержание каротиноидов не выявили те «трансформированные» участки водных систем, на которых были отмечены существенные изменения структурных характеристик сообществ перифитона [3].

Установлено, что для оценки физиологического состояния водорослей используют соотношение их различных пигментных характеристик. Сравнительная оценка физиологического состояния водорослей на разных станциях и в пределах разных систем может служить индикатором присутствия загрязняющих веществ и других антропогенных влияний. Соотношение содержания каротиноидов и хлорофилла а (Скар/Схл а) служит одним из показателей благополучного состояния водорослей. Накопление каротиноидов и разрушение хлорофилла (высокие значения соотношения) происходит, как правило, при наличии негативных факторов, что и отражается на фотосинтетической активности клеток водорослей [10]. В изученных водных системах были отмечены низкие значения этого соотношения, что может свидетельствовать о нормальном функционировании прикрепленных сообществ. Это, возможно, связано с тем, что в эвтрофных водах соотношение Скар/Схл - низкое, наблюдается улучшенное состояние клеток водорослей, поскольку имеется достаточная обеспеченность биогенными элементами. Все три озерно-речные водные системы по содержанию биогенных элементов можно отнести к разряду эвтрофных [16], что и приводит к снижению величин этого соотношения. Еще одной характеристикой физиологического состояния водорослей является содержание феопигментов (процент в сумме с «чистым» хлорофиллом) и его соотношение с хлорофиллом а (Схл а /Сфео). Последнее свидетельствует об отмирании и разложении клеток водорослей, если его величины меньше единицы [10].

Наши исследования показывают, что в исследованных системах на протяжении всего периода наблюдений это соотношение было выше единицы, что указывало на относительное хорошее физиологическое состояние перифитона в них. Выделялись некоторые станции, где оно приближалось к единице, но они не совпадали со станциями, на которых были зарегистрированы наиболее значительные структурные изменения. Процентное содержание феопигментов в перифитоне сильно варьировало по станциям во всех водных системах, но четкой закономерности выявить не удалось. Подтверждением нарушения функциональной активности водорослей в загрязняемой среде может также служить пигментный индекс Маргалефа (D 430 /D 664 ). В перифитоне исследованных систем этот индекс на протяжении всего периода наблюдений изменялся в пределах от 1.5 до 3.5, что диагностировало достаточно активную вегетацию водорослей. Показательной была динамика величин этого индекса, позволяющая выделить те станции, где происходило его снижение или увеличение, что соответствовало изменениям в структурных характеристиках вследствие влияния загрязнений. Анализ величин пигментного индекса (D 480 /D 664 ) показал, что они практически на всех станциях невысоки и не превышают единицы. Отмечается, что невысокие значения этого индекса определяют стабильное функционирование водорослевых сообществ, а высокие свидетельствуют об ухудшении их физиологического состояния [7, 8].

Выводы: проведенные исследования показали, что большинство фотосинтетических пигментных характеристик, с успехом использующихся для оценки качества воды в других водных объектах, в водоемах и водотоках урбанизированных территорий оказались малоинформативны и не могут быть использованы для оценки их экологического состояния. Исключение составляет пигментный индекс Маргалефа (D 430 /D 664 ), который может быть использован в биоиндикационных

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

целях, поскольку с его помощью удалось установить, что исследуемое сообщество перифитона в водных системах находится под влиянием загрязнений, а его функциональные характеристики нарушены.

Список литературы Пигментные характеристики перифитона озерно-речных систем урбанизированных территорий

- Комулайнен, С.Ф. Экология фитоперифитона малых рек Восточной Фенноскандии. Монография. -Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004.181 с.

- Сластина, Ю.Л. Мониторинг состояния урбанизированных притоков Онежского озера (на примере р. Лососинки)/Ю.Л. Сластина, Л.А. Беличева, С.Ф. Комулайнен//Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем II -СПб: Любавич, 2011. С.49-54.

- Станиславская, Е.В. Оценка экологического состояния озерно-речных систем по структурным параметрам фитоперифитона//География: Развитие науки и образования. колл. моногр. по матер. Междунар. науч-практ. конф. LXVIIШ Герценовские чтения, 22-25 апреля 2015 г. -СПб: Из-во РГПУ им. Герцена, 2015. С. 204-207.

- Щербак, В.И. Использование фитомикроперифитона для оценки экологического состояния антропогенно измененных водных систем/В.И. Щербак, Н.Е. Семенюк//Гидробиологический журнал. 2011. Т. 47. № 2. С. 27-42.

- Maкаревич, Т.А. Перифитон и его использование в системе фонового мониторинга/Т.А. Maкаревич, А.П. Остапеня, Р.А. Деренговская и др.//Эколого-биологические исследования водоемов Березинского биосферного заповедника. -Минск: БГУ, 2013. С. 128-158.

- Трифонова, И.С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. Монография. -Л.: Наука, 1990. 184 с.

- Минеева, Н.М. Растительные пигменты в воде Волжских водохранилищ. Монография. -М.: Наука, 2004. 156 с.

- Сиделев, С.И. Анализ связей пигментных и структурных характеристик фитопланктона высокоэвтрофного озера/С.И. Сиделев, О.В. Бабаназарова//Журнал Сибирского федерального университета. Биология. 2008. Т.2. №1. С. 162-177.

- Сластина, Ю.Л. Состав и содержание пигментов фитопланктона Выгодско-Ондского водохранилища в летний период//Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т.12. № 1(4). С. 970-973.

- Белая, С.А. Фотосинтетические пигменты водорослей перифитона в водотоках Сихоте-Алинского биосферного заповедника/С.А. Белая, Н.К. Христофорова//Чтения памяти В.Я. Леванидова. 2011. Вып.5. С. 53-60.

- Сиротский, С.Е. Фотосинтетические пигменты в перифитоне водотоков бассейнов рек Зея и Бурея//Чтения памяти В.Я. Леванидова. 2014. Вып.6. С.619-628.

- Станиславская, Е.В. Продукционная характеристика растительного перифитона/Е.В. Станиславская, И.С. Трифонова//Особенности формирования качества воды в разнотипных озерах Карельского перешейка -Л.: Наука, 1984. С.192-206.

- UNESCO working group № 17. Determination of photosynthetic pigments in seawater. -Paris, 1966. 69 p.

- Жукинский, В.Н. Проект унифицированной системы для характеристики континентальных водоемов и водотоков и ее применение для анализа качества вод/В.Н. Жукинский, О.П. Оксиюк, Я.Я. Цееб, В.Б. Георгиевский//Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям. -Л.: Гидрометиздат, 1977. С. 43-53

- Сигарева, Л.Е. Значимость пигментных характеристик фитопланктона при оценке качества воды/Л.Е. Сигарева, О.А. Ляшенко//Водные ресурсы. 2004. Т.31. №4. С.475-480.

- Игнатьева, Н.В. Гидрохимическая характеристика трех озерно-речных систем Санкт-Петербурга и Ленинградской области//Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана.: Мат. лекций II-й Всерос. школы-конф., 18-22 ноября 2014 г. ИБВВ РАН.-Ярославль: Филигрань, 2014. Том II. С. 165-168.