Пионеры тихоокеанской археологии

Автор: Табарев Андрей Владимирович, Гаврилина Татьяна Александровна, Патрушева Анна Евгеньевна, Серовец Галина Витальевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.

Бесплатный доступ

Первая половина - середина ХХ в. - исключительно важный период в истории археологических исследований в тихоокеанском бассейне, в том числе - в островной части Юго-Восточной Азии и Индокитая. Он связан с открытием и изучением многих важных археологических комплексов палеолита - неолита - палеометалла, публикацией целого ряда обобщающих работ, а также началом формирования местных археологических школ и исследовательских институтов. Большую роль в этом сыграли представители североамериканской (Г.О. Бейер, Р. Фокс) и европейской (Т. и Б. Харриссон, Х. ван Геекерен, М. Колани, Э. Сорен) археологии. На примере их научной карьеры авторы статьи знакомят российского читателя с особенностями «колониальной» и «тропической» археологии.

Юго-восточная азия, история археологии, колониальная археология, палеолит, неолит, палеометалл

Короткий адрес: https://sciup.org/170175896

IDR: 170175896 | УДК: 902 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-2/21-31

Текст научной статьи Пионеры тихоокеанской археологии

История археологических исследований в тихоокеанском регионе полна необычайно увлекательных сюжетов об экспедициях, поисках и открытиях древних памятников, смелых гипотезах и, конечно, о самих археологах. К сожалению, обращение к персоналиям в рамках историографических обзоров или курсов лекций часто ограничивается кратким форматом «от-крыл-копал-опубликовал», за которым пропадают сами личности, характеры, удивительные судьбы, перипетии полевой жизни и трудности, с которыми им пришлось сталкиваться при проведении археологических исследований.

В полной мере это касается и исследователей островной части Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия, Малайзия) и Индокитая (Вьетнам, Лаос, Камбоджа) – регионов, которые в российской археологической литературе представлены эскизно, с акцентом скорее на общеевразийскую проблематику или материалы отдельных комплексов, чем на историю археологических исследований и биографии ученых1.

В настоящей статье нами составлены «археологические портреты» нескольких представителей европейской и американской научных школ, поколения, чьи научные изыскания пришлись на весьма сложный период (первая половина – середина ХХ вв.) – время кризиса колониальной системы, событий Второй мировой войны, противоречивого послевоенного политического переустройства в странах Юго-Восточной Азии. Именно это поколение – «поколение пионеров» – связано с открытиями и раскопками наиболее важных памятников в регионе, именно оно заложило основы полевой и теоретической археологии, дало импульс к возникновению и развитию местных археологических школ и научных институтов.

«Деканы» филиппинской археологии:Генри Бейер и Роберт Фокс

Генри Отли Бейер (1883–1966) – американский антрополог, большую часть своей жизни посвятивший изучению истории народов Филиппинского архипелага и по праву считающийся одним из родоначальников филиппинской археологии.

Г. Бейер родился в г. Эджвуд (штат Айова, США) в многодетной семье, получил степень магистра по химии и геологии в Университете Денвер. Еще будучи студентом, он посетил этнографическую выставку в г. Сент-Луис, на которой была представлена большая экспозиция, посвященная народам Филиппинского архипелага и определившая его дальнейшие интересы.

На Филиппины он попадает в 1905 г. в составе этнологической экспедиции, чудесным образом заменив в последний момент в этой поездке знаменитого американского антрополога А. Кребера. Средства на экспедицию до Манилы так и не дошли, и местная американская администрация отправила Г. Бейера учительствовать на север острова Лусон к народу ифугао. Там он прожил почти пять лет (с небольшим перерывом для стажировки по антропологии в Гарвардском университете), женился на 15-ти летней дочери одного из влиятельных местных вождей и до 1914 г. проводил этнографические исследования среди народов, населявших горную часть Лусона. Затем он получил приглашение возглавить только что созданный департамент антропологии в Университете Филиппин, в котором и проработал до 1954 г.

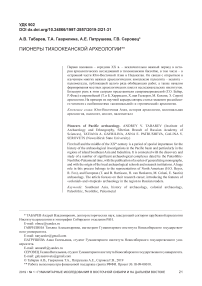

Интерес к древней истории Юго-Восточной Азии сформировался у Г. Бейера во время его поездок в 1919–1920 гг. по островам Индонезии (Ява, Сулавеси, Борнео) и посещения раскопок, которые вел на Висайских островах Д. Вустер2. Он начинает активно собирать всю доступную информацию о филиппинских древностях, организует целую сеть местных «агентов», которые присылали ему каменные орудия, фрагменты керамики, бусы и другие артефакты, найденные в различных частях архипелага. Сбор археологических коллекций Г. Бейер продолжал в течение всей своей жизни, сумев сберечь их даже во время японской оккупации Филиппин, но опубликованы они были лишь частично (Рис. 1).

Cвои первые раскопки он начал в Новаличес (недалеко от Манилы) в 1926 г., они продолжались несколько лет, дали обширный археологический материал, относящийся к периодам палеометалла и средневековья. В 1932 г., также при участии Г. Бейера, началась Батангская археологическая экспедиция, продолжавшаяся до начала Второй мировой войны.

В публикациях, посвященных биографии и личности Г. Бейера, часто встречается критика его полевой методики – детальной стратиграфии (в современном понимании этого термина) он предпочитал типологию и планиграфию, по- левую документацию вел в основном для себя, часто пересматривал хронологию и периодизацию по ходу появления новых находок. Это – реалии того непростого времени, и они ни в коей мере не умаляют роли, которую сыграл Г. Бейер в становлении и развитии антропологической науки на Филиппинах.

Долгое время Г. Бейер публиковал свои статьи исключительно в филиппинской периодике, поэтому они были доступны лишь достаточно узкому кругу специалистов по археологии Юго-Восточной Азии. Известность приходит к нему уже после Второй мировой войны, с изданием нескольких фундаментальных работ по древней истории Филиппин [5; 6].

Наиболее интересной теоретической разработкой Г. Бейера является «Теория миграционных волн», в которой рассматривается последовательность заселения и освоения Филиппинского архипелага. Согласно ей, первая волна была связана с миграцией «древнего человека» ( Homo erectus ) около 250 тыс. л.н.; вторая – с группами «негрито», которые достигли архипелага 30–25 тыс. л.н. Обе эти миграции стали возможными благодаря существованию сухопутного моста между континентальной и островной частями Восточной Азии в плейстоцене. Третья миграция произошла около 6–5 тыс. л.н., ее носители приплыли на Филиппины с индонезийских островов. Четвертая миграция, также морская («малайская»), в результате которой окончательно сформировалась этническая картина архипелага в доиспанское время, имела место уже в железном веке.

В начале 1960-х гг. Г. Бейер был удостоен звания почетного профессора трех филиппинских университетов, а также специальной награды за шестидесятилетнюю научную деятельность на благо Филиппин.

Исключительно важное для археологии Филиппин и всей Юго-Восточной Азии значение имеют работы другого американского археолога – Роберта Фокса (1918–1985). Роберт (Боб) Фокс родился в г. Галвестон (штат Техас, США), изучал физическую антропологию и археологию в Университете Южной Калифорнии и в Университете Техаса.

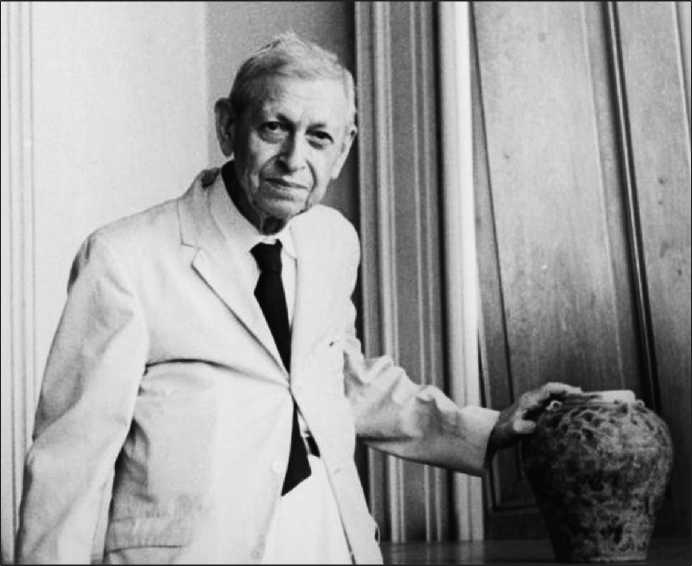

Сотрудничество Р. Фокса с Национальным музеем Филиппин начинается в 1948 г. и продолжается до 1975 г. Сначала он участвует в этнографических экспедициях на островах Лусон, Палаван и Минданао (они легли в основу его докторской диссертации, защищенной в 1954 г. в Университете Чикаго), а затем, с

1956 г., переключается на археологию – вместе с молодым филиппинским археологом А. Эван-гелиста Р. Фокс исследует пещерные стоянки в провинции Сорсогон, погребальные комплексы (более 500 захоронений) с керамикой 14–16 вв., поселения с китайским и сиамским фарфором в провинции Батангас, публикует первые отчеты о проведенных исследованиях.

Ключевыми в карьере Р. Фокса и наиболее важным его научным вкладом в изучение древних культур на Филиппинах становятся раскопки в многослойном пещерном комплексе Табон на острове Палаван в 1962–1966 гг. Безусловно, первостепенное значение имеют находки т.н. «Табонского человека» – фрагмента черепа, челюстей, зубов и мелких костей в палеолитических горизонтах, которые по радиоуглероду датируются возрастом от 16 до 48 тыс. л.н. Кроме того, в ходе раскопок было найдено более 1500 погребений в сосудах, относящихся к финалу неолита – палеометаллу. Один из сосудов – Ма-нунггул – получил статус национального культурного сокровища и выставлен в Национальном музее в г. Манила [3; 4].

Предварительный отчет «Пещеры Табон: археологические исследования и раскопки на острове Палаван, Филиппины» был подготовлен Р. Фоксом и опубликован в виде монографии в 1970 г. [10]. На сегодняшний день комплекс Табон фигурирует в мировой археологической литературе в качестве одного из опорных памятников для всей Юго-Восточной Азии [11].

Во многом именно усилиями Р. Фокса стала формироваться и своя «филиппинская археологическая школа»: А. Эвангелиста, Дж. Перальта, Э. Касиньо, Ф. Джокано и многие другие филиппинские специалисты получили практику и навыки археологических исследований под его руководством и в составе его экспедиций (Рис. 2).

Пещеры острова Борнео:Том и Барбара Харриссон

Том Харнетт Харриссон (1911–1976) – британский ученый-энциклопедист (проявивший себя также на поприще военного дела, журналистики, литературы, кинематографии и др.), посвятивший большую часть своей жизни изучению археологии, антропологии и этнологии Юго-Восточной Азии [15]. Исследования Т. Харриссона и его жены Барбары (1922–2015) имеют исключительное значение как для региона, так и для мировой археологии в целом. В первую очередь, речь идет о многолетнем

Рис. 1 . Генри О. Бейер с керамическим сосудом из собственной коллекции

Рис. 2 . Роберт Фокс на раскопках средневекового памятника в г. Манила (Филиппины)

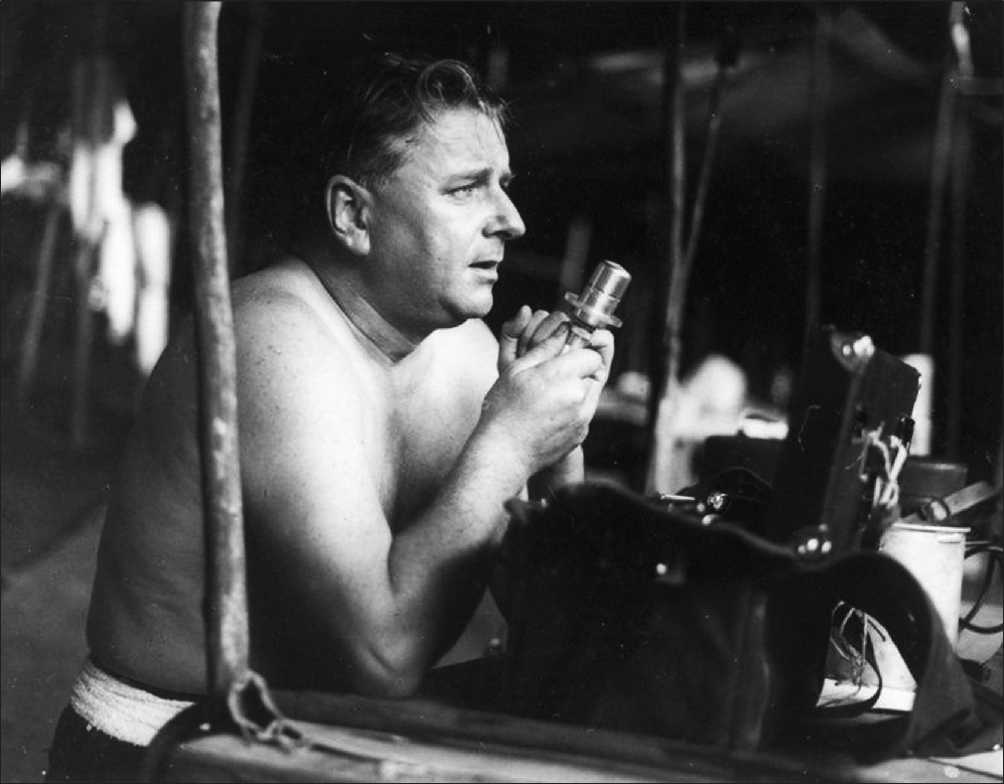

Рис. 3. Том Харриссон на раскопках пещеры Ниа (Борнео)

проекте раскопок в пещерном комплексе Ниа на острове Борнео (штат Саравак, Малайзия).

Ранние академические исследования Тома Харриссона связаны с орнитологией и антропологией острова Борнео (1932 г.) и архипелага Новые Гебриды (1933–1935 гг.), а также с изучением повседневной жизни британцев (1937 г.). В эти же годы у него появляется идея проведения археологических раскопок в штате Саравак, однако начавшаяся Вторая мировая война заставляет забыть об этих планах, хотя и в этот период его судьба связана с Борнео. В самом конце войны (1945 г.) Т. Харриссон в составе спецподразделения участвовал в диверсионных операциях против японских войск на острове3.

В 1947 г. Т. Харриссона назначают на должность директора Музея штата Саравак, и он ре- шает воплотить свои археологические планы в жизнь. Наиболее перспективным местом для проведения археологических изысканий представлялись пещеры Ниа, в 1954 г. там начались раскопки (Рис. 3). В этом же году к исследованиям присоединилась Барбара Гутлер, которая с 1953 г. также являлась сотрудником музея. В 1956 г. Том и Барбара стали мужем и женой, и именно как «супруги Харриссон» они и вошли в историю археологических исследований в Юго-Восточной Азии.

Раскопки супругов Харриссон в Ниа с 1954 по 1967 гг. дали исключительно ценный археологический материал: каменная индустрия финала плейстоцена – раннего голоцена, богатейший керамический комплекс, большая серия разнообразных погребений, относящихся к периодам неолита (5–2,5 тыс. л.н.) и палеометал-ла (2,5–1,5 тыс. л.н.). Детальное исследование 166 погребений с подразделением их на несколько типов было опубликовано Б. Харриссон в 1967 г. [12].

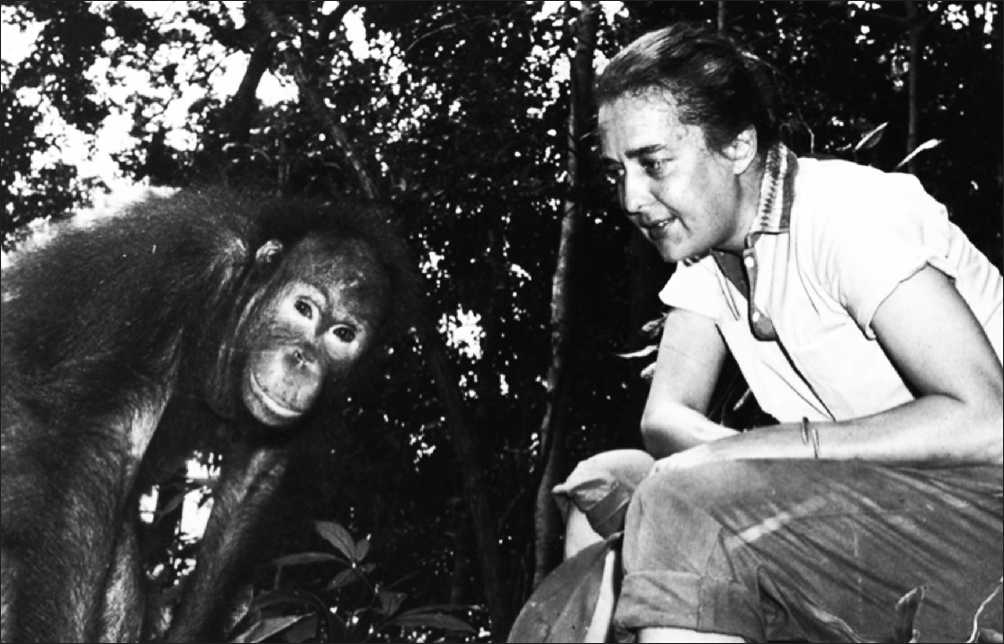

Помимо изучения археологии памятника она также занималась работами по описанию и сохранению черепах и приматов на острове Борнео (Рис. 4). Результатом наблюдения за орангутангами стали монография «Орангутанг», вышедшая в 1962 г. [13], и серия статей о поведенческих особенностях приматов.

7 февраля 1958 г. в одной из пещер (на глубине более 2,5 м) в слое, который по радиоуглероду датируется возрастом 45–39 тыс. л.н., вместе с палеолитическими каменными орудиями были найдены останки т.н. «Глубокого черепа» (фрагменты челюсти и черепной коробки), одного из древнейших на тот момент свидетельств обитания Homo sapiens в островной части Юго-Восточной Азии [16].

После ухода в 1966 г. Т. Харриссона с поста директора музея в Сараваке семья переезжает в США – Том занимается преподавательской деятельностью в Корнельском Университете. В начале 1970-х гг. их жизненные пути расходятся, Т. Харриссон уехал в Европу, работал в Англии и Франции, по-прежнему много путешествовал. В январе 1976 г. он погиб в аварии в Таиланде.

Оставшись в США, Б. Харриссон занимается своим образованием, успешно защитив в 1974 г. магистерскую, а в 1984 г. (в 62 года!) – докторскую диссертацию, посвященную кера- мике Борнео. После этого она сотрудничала с научными организациями в Австралии и Нидерландах, а в 1977 г. была назначена директором Национального музея керамики в г. Леуварден, где и проработала вплоть до выхода на пенсию в 1987 г.

Раскопки пещер Ниа, начатые супругами Харриссон, продолжаются международными археологическими командами и по сей день.

Французский стиль:Мадлен Колани и Эдмон Сорен

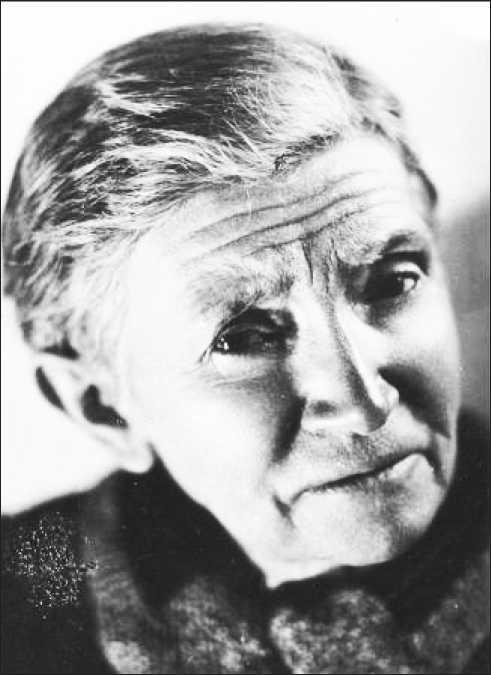

Первые годы своей жизни будущий археолог Мадлен Колани (1866–1943) (Рис. 5) провела с отцом в Страсбурге, где он занимался преподаванием на факультете теологии в местном университете, а после франко-прусской войны 1870–1871 гг. семья обосновалась в Париже.

В 1898 г. Мадлен получает высшее образование, и в этом же году П. Думер, генерал-губернатор Французского Индокитая, приглашает ее в Юго-Восточную Азию. Вскоре М. Колани получает звание профессора естественных наук в лицее Альбера Сарро (г. Ханой, Вьетнам) и занимается там исследовательской и преподавательской деятельностью до 1916 г., а затем занимает должность ассистента в структуре Геологической службы Индокитая.

Рис. 4. Барбара Харриссон и ее подопечный, орангутанг Бобби

C 1929 г. она присоединяется к Археологической миссии в Индокитае4. В этот период французская исследовательница совершает c научными целями ряд поездок в различные провинции Вьетнама и Лаоса, проводит раскопки – в частности она обнаружила серию погребений в пещерах долины Бакшон и погребений в керамических сосудах (культура сяхуинь), стоянки докерамического периода (хоабиньская культура), поселенческие комплексы бронзового и железного веков. Эти материалы впоследствии были опубликованы в материалах миссии [7].

За короткое время М. Колани становится одним из наиболее авторитетных специалистов по археологии Индокитая, успешно сочетает в своих работах археологию, геологию, палеоботанику, этнографию, регулярно представляет результаты исследований на конгрессах по археологии Дальнего Востока в Ханое в 1932 г., Маниле в 1935 г. и Сингапуре в 1938 г.

Именно благодаря научным изысканиям М. Колани в 1930-х гг. науке стало известно о так называемой «Долине каменных кувшинов» – уникальном комплексе с сотнями мегалитических каменных урн в провинции Сиангк-хуанг (Лаос) [8]. Она первой сделала подробное описание комплексов, представила аргументированную версию погребальной (обряд кремации) принадлежности этих каменных емкостей, довольно точно (до появления радиоуглеродного датирования) определила возраст памятников рубежом эр и сравнила с известными на тот момент мегалитическими комплексами Явы и Сулавеси. Двухтомная монография М. Колани «Мегалиты Верхнего Лаоса» (1935 г.) признана одним из наиболее существенных вкладов в мировую археологию [9].

Во время войны в Индокитае в 1964–1973 гг. район «Долины каменных кувшинов» подвергался массированным бомбардировкам американской авиации, до сих пор в земле остаются тысячи неразорвавшихся боеприпасов, что делает археологическое изучение комплексов практически невозможным, а книги М. Колани сохраняют свое значение уникального источника информации об этом памятнике.

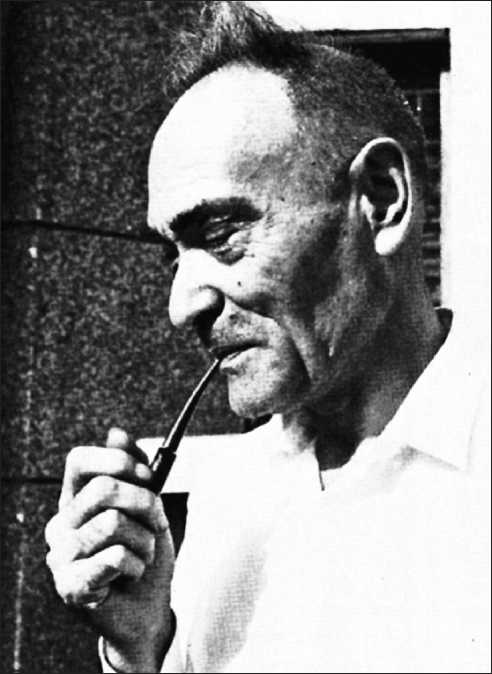

Ярким представителем следующего поколения французских археологов является Эдмон Сорен (1904–1977) (Рис. 6). Он родился 25 ноября 1904 г. в Кастеллане, коммуне на юго-востоке Франции, среднюю школу окончил

Рис. 5. Мадлен Колани

Рис. 6. Эдмон Сорен

в Экс-ан-Провансе. Интерес к науке у Эдмона проявился в весьма молодом возрасте: свои первые научные заметки он опубликовал в 17 лет, а уже в 24 года был автором 11 статей в региональном археологическом журнале «Rhodania».

Получить археологическое образование в то время было непросто, и по совету друга Э. Со-рен стал изучать геологию в Лионском университете. Вскоре профессор Шарль Депрэ предлагает ему должность в геологической службе Индокитая.

С 1928 по 1964 гг. Э. Сорен работает в юго-восточном Китае, Камбодже, Лаосе и Вьетнаме, проводит разведки и раскопки, в 1935 г. в Париже (Сорбонна) он защищает докторскую диссертацию. Благодаря французскому исследователю, в 1936 г. впервые для территории Лаоса появляется упоминание о местонахождениях с палеолитическими слоями и останками плейстоценовой фауны. Эти и последующие находки в Камбодже позволили Э. Сорену сформулировать гипотезу о существовании на территории Индокитая раннего палеолита (техника расщепления, аналогии с индустриями других территорий Юго-Восточной Азии, сходства с олдувайской культурой в Африке) [16].

Вторая мировая война и первые послевоенные годы в Индокитае стали тяжелым испытанием для Э. Сорена и его семьи – политическая нестабильность, вооруженные конфликты, голод, повальные эпидемии – проведение научных исследований было невозможно, за четыре года он не опубликовал ни одной статьи.

В 1953 г. Геологическая служба Индокитая распалась на отдельные местные структурные единицы. Во Вьетнаме образовалось Отделение исследований земных недр, и Э. Сорену было поручено отвечать за его деятельность, с 1956 г. он сотрудничает с университетом в Сайгоне, организует и возглавляет работу департамента геологии.

Наряду с археологическими исследованиями Э. Сорен также увлеченно занимается физической антропологией (краниологией), составляет серию геологических карт Юго-Восточного Индокитая, публикует фундаментальную работу о раковинах Парасельских островов, Лаоса и Камбоджи.

С 1965 и по 1977 гг. он снова живет и работает во Франции. В этот период Э. Сорен, несмотря на тяжелую болезнь, которая приковала его к инвалидному креслу, активно публикует материалы, обнародованию которых помешала Вторая мировая война, пишет краткие записки о древней истории Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. Обширное научное наследие ученого насчитывает более 130 публикаций.

«Летучий голландец» в Индонезии:Хендрик ван Геекерен

Хендрик Роберт ван Геекерен (1902–1974) родился на острове Ява в Индонезии, еще совсем молодым человеком начал работать в штате табачной плантации, успешно совмещая бизнес с горными прогулками (восхождения на вулканы), изучением природы и древностей. Его первая публикация (1931 г.) была посвящена мегалитам восточной части Явы, а всего за свою жизнь Х. ван Геекерен опубликовал 69 работ, из которых более двух третей связаны с различными периодами древней истории Индонезии.

В довоенный период он проводит активные изыскания в южных районах острова Сулавеси (Рис. 7), сконцентрировавшись на пещерных стоянках (Ара, Караса, Сариппа и др.) с ранними (докерамическими) материалами, пытается проследить эволюцию каменного инструментария и предложить их периодизацию в рамках так называемой культуры «Тоала».

Рис. 7 . Хендрик ван Геекерен

Уже тогда Х. ван Геекерена отличает педантичность планирования, подготовки и ведения всех этапов полевых работ, документации и детальных отчетов о раскопках, а также удивительное уважение и внимание к своим индонезийским партнерам и помощникам. При этом действует он в основном как археолог-любитель, оплачивая все экспедиционные расходы из своего кармана.

Во время Второй мировой войны и японской оккупации Х. ван Геекерен попадает в плен и в 1943 г. оказывается на строительстве «Железной дороги смерти» (ветки из Таиланда в Бирму), умудряется собрать небольшую коллекцию палеолитических каменных артефактов, сберечь ее и даже опубликовать в короткой заметке сразу после войны [17]. Этот сюжет позднее даже вошел в первоначальный сценарий одного из культовых фильмов ХХ в. «Мост через реку Квай»5, но в окончательной версии его вырезали.

Х. ван Геекерен возвращается в Индонезию в 1946 г. и проводит исследования памятников палеолита – неолита – палеометалла вплоть до 1956 г. В этот период он активно сотрудничает с Археологической службой Индонезии, ведет раскопки на островах Сулавеси (пещеры с древней наскальной живописью), Флоресе (стоянки с ранней отщеповой индустрией), Яве (стоянки с патжитанской индустрией и погребениями в сосудах) и Бали (погребения в саркофагах). Эти и другие материалы стали основой для двух фундаментальных работ автора – «Каменный век Индонезии» (1957 г.) и «Бронзово-желез-ный век Индонезии» (1958 г.) [18; 19].

Научная карьера Х. ван Геекерена была удивительно насыщенной, он вел переписку с такими известными специалистами, как Х. Мовиус, Г. Бейер и вон Кенигсвальд; помимо Индонезии (первой и главной любви всей его жизни) производил исследования в Венесуэле и на Тринидаде, в Таиланде и в Анатолии (Турции). Во время посещения Танзании ему посчастливилось познакомиться с Л. Лики и даже подержать в руках извлеченный недавно из земли череп Proconsul africanus .

Он был удостоен звания почетного профессора в университетах Лейдена, Копенгагена и Джакарты, написал несколько автобиографических книг о своих исследованиях и путешествиях. Одна из них так и называется – «В поисках истины: приключения путешественника» [20].

Последний раз Х. ван Геекерен посетил Индонезию в 1972–1973 гг. Передавая научную эстафету, он прочел серию лекций для молодых индонезийских ученых в Джакарте, Джокьякарте и на Бали. Трогательно и символично.

Заключение

У перечисленных в настоящей статье археологов много общего. Это и широта интересов, и энциклопедичность знаний, и разностороннее базовое образование, и стремление использовать в своих исследованиях методы естественных наук (некий прообраз современной муль-тидисциплинарности), и общий теоретический подход к анализу материалов островной части Юго-Восточной Азии в максимально широком историческом и географическом контекстах, обращение к широкому круги литературы и источников.

В то же время, они принадлежали к разным школам (европейской и американской), что неизбежно наложило отпечаток на методы ведения раскопок, приемы обработки материала, терминологию и подходы к хронологии и периодизации. Неслучайно до сих пор в археологической литературе, посвященной древним культурам островной части Юго-Восточной Азии, с одной стороны, используются термины «палеолит» и «неолит» (европейская практика), а с другой, вместо понятия «археологическая культура» чаще используются термины «комплекс» и «традиция» (североамериканская практика).

Все упомянутые персонажи, в той или иной степени, являются представителями «колониальной археологии» – науки, которая развивалась в специфических условиях взаимоотношений колониальной администрации6 и местного населения и оказала особое (как положительное, так и отрицательное) влияние на характер и структуру национальной археологии в постколониальный период. Отметим, что тема особенностей «колониальной археологии» в отечественной науке специально не разрабатывалась и представляется весьма перспективной.

Не менее интересна и специфика «тропической археологии» – проведения исследований в природно-климатических условиях тропиче- ского пояса. Финансирование, планирование, логистика, организация лагеря и раскопок, безопасность экспедиций – все эти моменты и сегодня, даже с учетом новейших технологий и оборудования, представляют немалые сложности для археологов, работающих в островной части Юго-Восточной Азии. И в этом отношении опыт «пионеров тихоокеанской археологии», безусловно, заслуживает пристального внимания и изучения.

Список литературы Пионеры тихоокеанской археологии

- Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 1. Азия и проблема родины человека (история идей и исследования). Новосибирск: Наука, 1969.

- Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 2. Азия и проблема локальных культур (исследования и идеи). Новосибирск: Наука, 1972.

- Табарев А.В., Патрушева А.Е. Неолит островной части Юго-Восточной Азии: особенности, гипотезы, дискуссии // Теория и практика археологических исследований. 2018. № 1. С.165-179.

- Табарев А.В., Иванова Д.А., Патрушева А.Е. Древние культуры Филиппинского архипелага: ключевые сюжеты и проблематика исследований // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. № 2. С. 54-57.

- Beyer, H.O., 1947. Outline review of Philippine archaeology by islands and provinces. Philippine Journal of Science, Vol. 77, no. 3-4, pp. 205-374.