Пиролитические критерии оценки степени термической зрелости органического вещества баженовской свиты

Автор: Вторушина Э.А., Булатов Т.Д., Козлова Е.В., Кульков М.Г.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Для освоения ресурсов и промышленной разработки керогенонасыщенных отложений баженовской свиты Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна необходима достоверная оценка степени зрелости органического вещества. Наиболее оптимальной для «нефтяных сланцев» является оценка катагенеза по параметрам пиролиза Rock-Eval, обеспечивающего хорошую воспроизводимость и экспрессность анализа. В статье представлены данные пиролиза по пяти скважинам, расположенным на территории Красноленинского свода и Фроловской мегавпадины. Исследования образцов пород выполняли на пиролизаторе HAWK RW с определением основных параметров и индексов: S0, S1, S2, Tmax, PI, GOC, NGOC, TOC, HI, OSI и Kgoc. Для повышения надежности оценки определения степени термической зрелости органического вещества пород баженовской свиты по комплексу пиролитических параметров предложен новый «инструмент» (тригонограмма в координатах Tmax, HI и Kgoc), позволяющий определить стадию катагенеза для отдельных разрезов баженовской свиты по пиролитическим исследованиям образцов пород до и после исчерпывающей экстракции хлороформом. На тригонограмме, построенной по данным пиролиза после исчерпывающей экстракции, выделены зоны, соответствующие разным стадиям катагенеза (от ПК3 до МК3 по шкале Н.Б. Вассоевича). Если использовать данные пиролиза до экстракции, расположение точек вне выделенных на тригонограмме зон будет свидетельствовать о повышенной нефтенасыщенности интервалов разреза. Однако степень зрелости нефтенасыщенных отложений, выявленная по данным до экстракции, не является корректной из-за присутствия новообразованных углеводородов в зоне определения параметра S2. Для скважин без нефтенасыщения линейный характер и область расположения стадий катагенеза практически не будут отличаться на тригонограммах до и после экстракции. Полученные по тригонограмме оценки стадий катагенеза органического вещества баженовской свиты для пяти изученных скважин подтверждены результатами более трудоемких кинетических и молекулярных исследований

Органическое вещество, кероген, катагенез, баженовская свита, тригонограмма, пиролиз рок-эвал, кинетика, молекулярные параметры, биомаркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14129410

IDR: 14129410 | УДК: 550.4.02 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-4-53-63

Текст научной статьи Пиролитические критерии оценки степени термической зрелости органического вещества баженовской свиты

Изучение ОВ и его трансформации в ходе геологической эволюции осадочных бассейнов является обязательным шагом при проведении геолого-разведочных работ для поиска залежей УВ. В этом случае оценка стадии катагенеза ОВ осадочных пород служит ключевым этапом в уточнении их нефтегазоматеринского потенциала и определении положения главной зоны нефтеобразования и газообразования.

Существует множество методов оценки катагенеза, основанных как на измерении оптических свойств определенных компонентов ОВ, так и на определении его физико-химических характеристик. Наибольшее распространение получил метод определения отражательной способности витринита — мацерала, входящего в состав углей и представляющего собой остатки растительных тканей. Благодаря своей чувствительности к термическому воздействию витринит используется в качестве индикатора зрелости ОВ. Однако в нефтематеринских породах морского происхождения, являющихся основным источником генерации УВ, витринит присутствует в подчиненных количествах или полностью отсутствует (как, например, в породах баженовской свиты) и зрелость ОВ чаще всего определяется по результатам пиролитического анализа либо по молекулярным параметрам экстрактов пород.

Согласно различным оценкам, баженовская свита обладает наибольшими ресурсами по сравнению с другими нетрадиционными источниками УВ в России [1]. Она расположена на огромной территории Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна (НГБ) и представляет собой толщу карбонатно-глинисто-кремнистых пород с переменным содержанием минеральных компонентов и высокими концентрациями ОВ. Это ОВ, по данным лабораторных исследований характеризующееся как кероген II типа, было образовано из остатков морской органики (фито-, зоопланктона, бактерий), накапливавшихся преимущественно в восстановительных обстановках. Но, несмотря на высокие содержания ОВ и высокий нефтегенерационный потенциал, промышленная продуктивность баженовских отложений отмечается лишь на единичных площадях и месторождениях (например, Средне-Назымское,

Пальяновское, Салымская группа месторождений и др.). Неоднократно отмечено, что промышленные притоки получают преимущественно на тех площадях, где ОВ баженовских отложений достигло середины главной зоны нефтеобразования и выше. Следовательно, корректное определение степени катагенетической преобразованности ОВ является одним из самых необходимых этапов при оценке продуктивности и подборе оптимальных методов разработки баженовских отложений.

В данной статье представлены результаты исследования интервалов разрезов баженовской свиты скважин, пробуренных в центральной части Западно-Сибирского НГБ, характеризующихся различной степенью катагенеза. Согласно современным представлениям, обоснована необходимость применения комплекса пиролитических параметров для оценки степени катагенетической преобразованности ОВ. Результаты пиролитических исследований также были сопоставлены с кинетическими параметрами и данными о молекулярном составе экстрактов пород, что повышает достоверность оценки степени зрелости изучаемых отложений. В качестве более надежного способа определения степени катагенеза ОВ предложено использовать тригонограмму, построенную по основным пиролитическим параметрам термической зрелости.

Объект и методы исследования

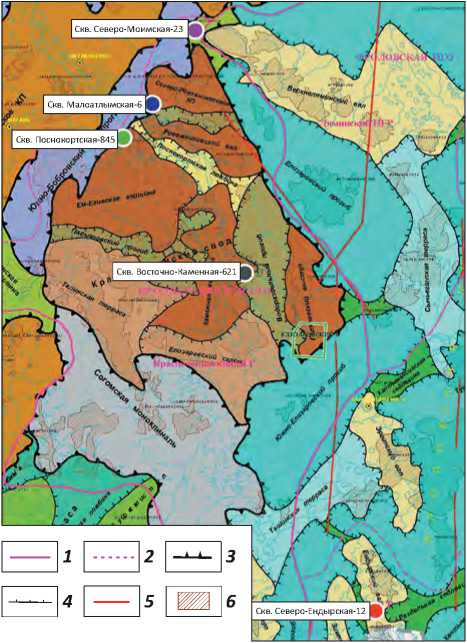

Объектом исследования являлись образцы керна баженовской свиты из пяти скважин, расположенных на территории Красноленинского свода (Малоатлымская-6, Поснокортская-845, Северо-Мо-имская-23 и Восточно-Каменная-621) и Фроловской мегавпадины (Северо-Ендырская-12) (рис. 1). Мощность баженовской свиты в этих разрезах варьирует от 10 до 28 м.

В данной статье градации катагенеза приняты по Н.Б. Вассоевичу — протокатагенез (ПК1–ПК3), мезокатагенез (МК1–МК5) и апокатагенез (АК1–АК4), что коррелирует со стадиями углефикации по замерам отражательной способности витринита [2]. Для более детальной градации используются переходные стадии катагенеза (МК1–2 и МК2–3), выделенные по средним значениям интервалов с одинаковым набором пиролитических характеристик.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Расположение скважин на схеме тектонического районирования Западно-Сибирского НГБ (по данным [3])

Fig. 1. Location of the wells in the tectonic zoning scheme of the West Siberian petroleum basin according to [3]

0 10 км

I_____________________________________________________________________________I

Границы ( 1 – 4 ): 1 — нефтегазоносных областей, 2 — нефтегазоносных районов, 3 — тектонических элементов I порядка, 4 — внутреннего районирования тектонических элементов I порядка; 5 — важнейшие тектонические нарушения; 6 — месторождения нефти и газа

Boundaries ( 1 – 4 ): 1 — oil and gas bearing region, 2 — oil and gas bearing district, 3 — I-st order tectonic elements, 4 — internal zoning of I-st order tectonic elements; 5 — major faults; 6 — oil and gas fields

Исследования образцов пород выполнены на пиролизаторе HAWK Resource Workstation (Wildcat Technologies, США) по методике Bulk-Rock с определением основных пиролитических параметров и индексов: S 0 , S 1 , S 2 , T max , PI, GOC, NGOC, TOC, HI, OSI и K goc. Для коррекции параметра S 2 и ряда индексов (HI, K goc и др.) был использован метод двойного пиролиза образца до и после экстракции хлороформом [4].

Кинетические исследования термического разложения ОВ также проводили на пиролизаторе HAWK Resource Workstation с использованием неизотермического пиролиза дебитуминизирован-ных образцов в открытой системе с различными скоростями нагрева (3, 10, 30 °С/мин) в диапазоне 300–650 °С. Для определения кинетических параметров было использовано программное обе- спечение Kinetics 2015. Расчет дискретного распределения энергий активации (Еа, ккал/моль) проводили при фиксированном частотном коэффициенте A = 1 ∙ 1014 с–1.

Дебитумизацию образцов осуществляли хлороформом в аппарате ускоренной экстракции Dionex ASE350 (Thermo Fisher Scientific Incorporation, США) по методике, описанной в работе [5].

Анализ молекулярного состава насыщенных и ароматических фракций выполняли с помощью хромато-масс-спектрометрического комплекса Trace 1310/TSQ 8000 EVO (Thermo Fisher Scientific, США). Для разделения использовали кварцевую капиллярную колонку TG-5MS длиной 30 м, диаметром 0,25 мм. Температура испарителя — 310 °C. Программа термостатирования — от 60 до 310 °C со скоростью 4 °C/мин. Ионизирующее напряжение источника — 70 эВ. Хроматограммы УВ получены по общему ионному току (TIC) в диапазоне 45– 550 а. е. м. Дополнительно фракции насыщенных и ароматических соединений исследовали в режиме мониторинга выборочных ионов (SIM) по характеристическим значениям m/z — 191, 217, 218 и 178, 184, 192, 198, 231, 253 соответственно. Идентификацию компонентов выполняли с помощью опубликованных в научной литературе данных и библиотеки масс-спектров NIST 2017.

Результаты исследования

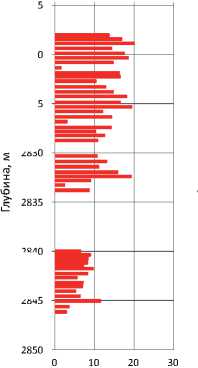

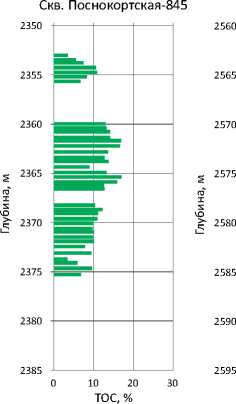

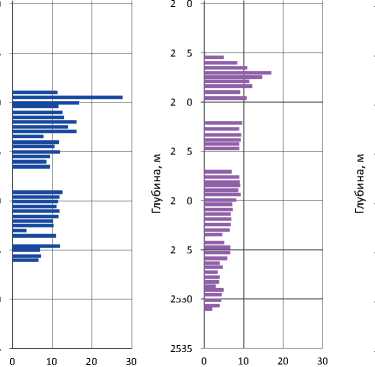

Содержание общего органического углерода (TOC) по данным пиролитического анализа всех исследованных разрезов изменяется в широких пределах: от единиц до 28 % на породу при медианном значении по всей выборке 9,5 %. Более 90 % всех исследованных образцов имеет содержание TOC выше 4 %, что соответствует нефтематеринским породам с отличным нефтегазогенерационным потенциалом [6]. Максимальные медианные значения TOC (11 %) определены в породах скважин Северо-Ендырская-12, Поснокортская-845 и Мало-атлымская-6, минимальные медианные значения (6 %) характерны для пород из скв. Восточно-Ка-менная-621, промежуточные по значению медианные содержания TOC (8 %) определены в породах скв. Северо-Моимская-23 (рис. 2).

Основными пиролитическими параметрами, используемыми для определения степени зрелости (стадий катагенеза) ОВ баженовской свиты, являются T max , HI, PI и K goc [7–10].

Температура Тmax . Этот параметр указывает на температуру максимального выхода УВ при крекинге керогена и высокомолекулярных УВ и гете-роатомных соединений нефтяного ряда (ГАС НР), выходящих совместно в пике S 2. Значение T max представляет собой не температуру, при которой ОВ находится на глубине, а смоделированное значение, характеризующее степень термической зрелости ОВ. Использование значений T max позволяет определить стадию катагенеза ОВ, а в ряде нефтегазоносных районов сопоставление этого параметра с

Рис. 2. Распределение TOC в изученных разрезах баженовской свиты Fig. 2. TOC distribution in the studied Bazhenov sections

Скв. Северо-Ендырская-12

ТОС, %

Скв. Малоатлымская-6

ТОС, %

ТОС, %

Скв. Северо-Моимская-23

глубиной — выделить верхнюю и нижнюю границы главной зоны нефтеобразования. В «нефтяных сланцах» на значения T max может влиять повышенная нефтенасыщенность породы, а именно — присутствие высококипящих компонентов — высокомолекулярных УВ, смол и асфальтенов, приводящих к бимодальности пика S 2 или завышению его значений [4]. Смещение Т max в этом случае может достигать до 9–11 °С. Избежать таких отклонений T max и получить корректные значения можно только при проведении исчерпывающей экстракции органическими растворителями [11].

Некорректные значения Т max также могут быть получены при пиролизе сильно преобразованного ОВ или при крайне низких его концентрациях. Значения T max в диапазоне 300–400 или 500–600 °С имеют значительный разброс вследствие очень низкого и размытого широкого пика S 2. Еще одной причиной получения аномальных значений T max может быть смешение керогенов разных типов. Так, обнаруженный в альгинитовых слоях баженовской свиты кероген I типа при пиролизе дает T max на 10– 14 °С выше, чем во вмещающих породах, содержащих кероген II типа [12, 13].

Таким образом, для отложений баженовской свиты использование только одной температуры Т max для определения степени зрелости ОВ некорректно.

Водородный индекс HI. Представляет собой отношение S2/TOC ∙ 100. Значение HI характеризует нефтегазогенерационный потенциал породы. Также HI используется для характеристики качества и происхождения ОВ. Богатые липидами морские организмы, бактерии и водоросли состоят из вещества, в котором отношение H/C выше, чем в богатых углеводами высших растениях терригенной природы (за исключением спор и пыльцы, также обогащенных липидами). Следовательно, ОВ морского происхождения будет характеризоваться большими исходными значениями HI, чем вещество терригенной природы.

Повышение степени катагенеза для отложений одного и того же генезиса приводит к снижению значения HI. В ходе термического преобразования ОВ генерирует УВ, что отражается в постепенном изменении химического состава керогена, преимущественно выраженное в изменении элементного состава при «отрыве» углеводородных и гетеро-атомных соединений и перестройке углеродного скелета. Меньшая устойчивость этих соединений относительно С–С-связей приводит к уменьшению содержания водорода в составе керогена, что также отражается в уменьшении значений HI.

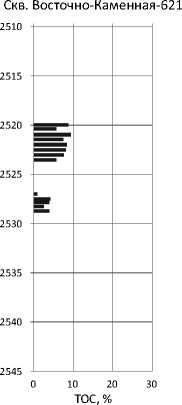

График зависимости значений T max и HI в пиролитических исследованиях называется модифицированной диаграммой ван Кревелена (рис. 3) — по аналогии с графиком зависимости атомных отношений H/C и O/C. Использование этой диаграммы позволяет установить не только тип керогена, но также степень зрелости ОВ. Однако при определении степени термической зрелости ОВ часто возникают неточности, связанные с относительно узким диапазоном значений T max в главной зоне нефтеобразования. Так, изучаемые образцы баженовского разреза скважин Малоатлымская-6, Пос-нокортская-845, Северо-Маимская-23 и Восточ-но-Каменная-621 формируют вытянутую область, значения T max в которой сильно варьируют и малоинформативны (см. рис. 3).

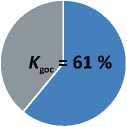

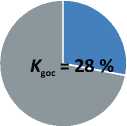

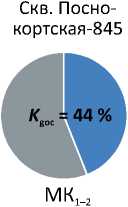

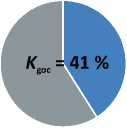

Доля непреобразованного керогена K goc. Для оценки степени термической зрелости ОВ в комплексе с вышеописанными параметрами для баженовской свиты предлагается использовать расчетный параметр K goc = GOC/(GOC + NGOC) ∙ 100 [10], представляющий собой отношение пиролизуемого органического углерода к ТОС, который суммиру-

Рис. 3. Модифицированная диаграмма ван Кревелена для изученных образцов баженовской свиты

Рис. 4. Отношения GOC и NGOC для отложений баженовской свиты изученных скважин

Fig. 4. GOC and NGOC proportion for the Bazhenov deposits in the studied wells

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Fig. 3. Modified van Krevelen diagram for the studied samples from the Bazhenov Formation

До экстракции ( 1 – 5 ): 1 — скв. Северо-Ендырская-12, 2 — скв. Поснокортская-845, 3 — скв. Малоатлымская-6, 4 — скв. Северо-Моимская-23, 5 — скв. Восточно-Каменная-621; после экстракции ( 6 – 10 ): 6 — скв. Се-веро-Ендырская-12, 7 — скв. Поснокортская-845, 8 — скв. Малоатлымская-6, 9 — скв. Северо-Моимская-23, 10 — скв. Восточно-Каменная-621

Before extraction ( 1 – 5 ): 1 — Severo-Endyrskaya-12 well, 2 — Posnokortskaya-845 well, 3 — Maloatlymskaya-6 well, 4 — Severo-Moimskaya-23 well, 5 — Vostochno-Kamennaya-621 well; after extraction ( 6 – 10 ): 6 — Severo-Endyrskaya-12 well, 7 — Posnokortskaya-845 well, 8 — Maloatlymskaya-6 well, 9 — Severo-Moimskaya-23 well, 10 — Vostochno-Kamennaya-621 well

ется из пиролизуемого (GOC) и непиролизуемого (остаточного) ОВ (NGOC). В процессе термического созревания только пиролизуемая часть преобразуется в УВ. Таким образом, с повышением степени катагенеза доля GOC в органическом углероде будет уменьшаться по отношению к ТОС вследствие повышения степени реализации его нефтегенерационного потенциала (рис. 4).

При использовании K goc для определения катагенеза необходимо внимательно относиться к типу керогена, так как для разных фациально-генетических типов ОВ исходные значения K goc будут различны.

Индекс продуктивности PI определяется как отношение ( S 0 + S 1)/( S 0 + S 1 + S 2). Данный параметр отражает насыщенность пород низкокипящими УВ,

ПК

Скв. Северо-Моимская-23

МК

Скв. Северо-Ендырская-12

Скв. Мало-атлымская-6

МК 1–2

Скв. Восточно-Каменная-621

Верхняя часть

МК 2–3

Нижняя часть

МК

Органический углерод ( 1 , 2 ): 1 — пиролизуемый, 2 — не-пиролизуемый

Organic Carbon ( 1 , 2 ): 1 — pyrolizable, 2 — non-pyrolizable

свободными либо сорбированными на минеральной матрице или керогене. Для незрелых нефтематеринских пород PI будет низким, так как процесс образования УВ еще не начался. При вступлении в главную зону нефтеобразования значения PI будут постепенно увеличиваться и в середине зоны достигнут своего максимума, а к концу главной зоны нефтеобразования начнут снижаться. Для катаге-нетически сильно преобразованных пород некоторое увеличение значения PI может быть связано с процессами газообразования. Использование PI для определения степени катагенеза является не основным, а дополнительным параметром, так как осложняется множеством факторов, включая миграционные процессы, литологическую неоднородность, а также техногенные загрязнения. Так, для пород баженовской свиты в интервалах естественных (радиоляриты) и потенциальных коллекторов PI будет отличаться от остального разреза в пределах одной скважины.

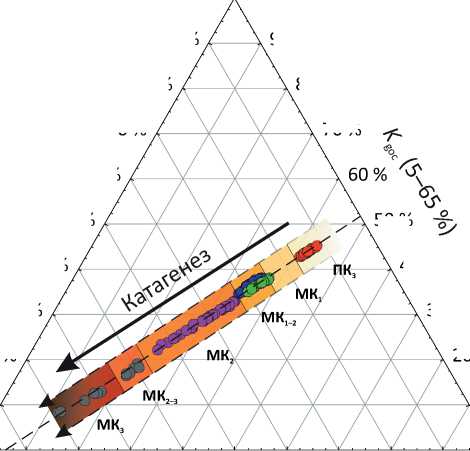

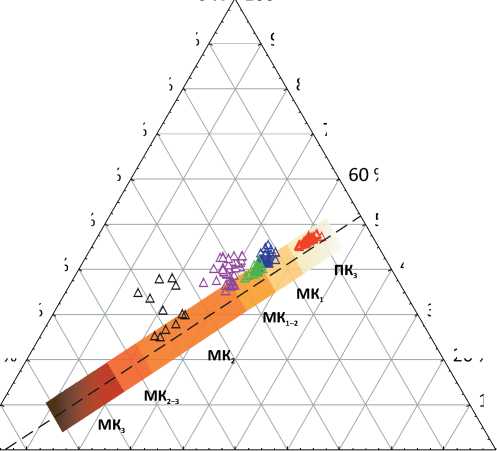

Комплексирование пиролитических параметров. Для более корректного установления термической зрелости ОВ баженовской свиты авторы статьи предлагают использовать тригонограмму в координатах значений параметров T max, HI и K goc после исчерпывающей экстракции. Для каждого пиролитического параметра задается свой диапазон значений, установленный исходя из данных по ОВ минимальной и максимальной стадий термической преобразованности. Так, для T max выбранный диапа-

Таблица. Диапазоны значений пиролитических параметров после экстракции (выделенные на основе многочисленных исследований пород баженовской свиты) для разных стадий катагенеза ОВ

Table. Ranges of pyrolysis parameter values after extraction (delineated on the basis of numerous studies of the Bazhenov rocks) for different OM catagenesis stages

|

Стадия катагенеза |

Пиролитические параметры |

||

|

Т °C max , |

HI, мг/г |

K goc , % |

|

|

ПК 3 |

< 425–432 |

> 620 |

> 55 |

|

МК 1 |

425–435 |

500–620 |

45–55 |

|

МК 1–2 |

435–442 |

380–500 |

34–44 |

|

МК 2 |

440–446 |

200–380 |

20–33 |

|

МК 2–3 |

442–450 |

130–200 |

12–19 |

|

МК 3 |

> 448 |

< 130 |

< 12 |

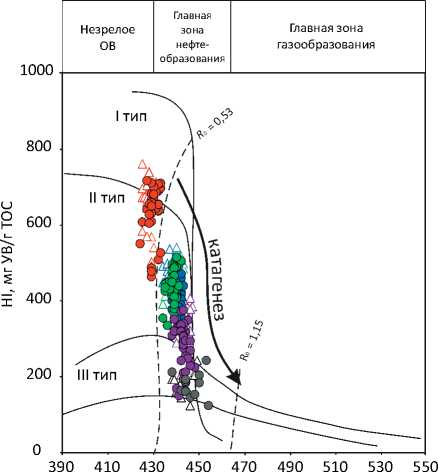

Рис. 5. Тригонограмма пиролитических параметров зрелости ОВ баженовской свиты для образцов после (А) и до экстракции (B)

Fig. 5. Triangular diagram of OM maturity pyrolysis parameters for the samples from the Bazhenov Fm after (А) and before (B) extraction

A

100 %

0 % 100 %

10 %

90 %

20 %

80 %

30 %

60 %

70 %

40 %

<^ 50 %

80 %

90 %

70 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

Усл. обозначения см. на рис. 3

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

HI (15–800 мг УВ/г ТОС)

0 %

B

100 %

0 % 100 %

10 %

90 %

20 %

80 %

30 %

70 %

50 %

60 %

40 %

70 %

30 %

20 %

40 %

(^ 50 %

80 %

90 %

10 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

HI (15–800 мг УВ/г ТОС)

0 %

For Legend see Fig. 3

зон значений на основе многочисленных пиролитических исследований пород баженовской свиты варьирует в пределах 410–480 °С, для HI — от 15 до 800 мг УВ/г ТОС, а для K goc лежит в пределах 5–65 %. Диапазоны значений параметров после экстракции по стадиям катагенеза, использованные для построения тригонограммы, приведены в таблице.

Для получения корректных значений параметров из расчетов были исключены образцы, которые отвечают вторичным карбонатам (известняки, доломиты), частично или полностью заместившим радиоляриты. Отмечено, что вторично измененные радиоляриты отличаются повышенной степенью преобразованности по сравнению с остальными образцами (других литотипов) внутри одного разреза.

Для построения тригонограммы необходимо провести нормализацию используемых данных, включающую два этапа. На первом этапе выполняется нормализация значений используемых пара- метров в соответствующих диапазонах по методу минимаксной нормализации, заключающейся в приведении диапазона изменения значений каждого параметра (от минимального до максимального значения) к требуемым границам.

Метод реализуется с помощью формулы

(x – A) y(I) = (B – A) . 0,01 , где y(I) — нормализованное значение параметра на первом этапе; x — исходное значение параметра; А — минимальное значение диапазона параметра; В — максимальное значение диапазона параметра; значение 0,01 используется для перевода итогового результата в проценты.

Поскольку построение тригонограммы предполагает, что сумма значений параметров должна составлять 100 %, на втором этапе рассчитываются долевые значения каждого параметра от их суммы. Полученные нормализованные значения после

Рис. 6.

Fig. 6.

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кинетические спектры распределения энергий активации для образцов баженовской свиты различной степени зрелости ОВ

Kinetic spectra of activation energy distribution for the samples from the Bazhenov Fm with different OM maturity

Скв. Северо-Ендырская-12

s

А = 1 · 10¹⁴ с–¹

ПК

HI = 709 мг УВ/г ТОС

T =433 °C max

TOC = 11,6 %

K goc = 61 %

Е а, ккал/моль

Скв. Поснокортская-845

Скв. Малоатлымская-6

|

А = 1 · 10¹⁴ с–¹ 1 1 1–2 1 1 1 1 1 1 |

HI = 514 мг УВ/г ТОС T max = 440 ^C TOC = 16 % K goc = 44 % 1 |

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Е а, ккал/моль

Скв. Северо-Моимская-23

|

А = 1 · 10¹⁴ с–¹ |

HI = 324 мг УВ/г ТОС T max = 440 ^C TOC = 8,7 % K goc = 28 % |

|

МК 11 1 1 |

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Е , ккал/моль

|

А = 1 · 10¹⁴ с–¹ |

HI = 452 мг УВ/г ТОС T max = 438 ^C TOC = 25,2 % K goc = 41 % |

|

МК 1–2 |

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Е а, ккал/моль

второго этапа используются для построения треугольной диаграммы.

По тригонограмме (рис. 5 A) видно, что образцы изученных скважин образуют единый тренд, соответствующий увеличению градации катагенеза. Образцы скв. Северо-Ендырская-12 попадают в область, отвечающую стадии ПК3. При повышении степени термической преобразованности точки перемещаются в область с более высокими значениями T max и низкими HI и K goc. Для образцов скв. Восточно-Каменная-621 стадия катагенеза определяется как МК2–3 для верхней части разреза и МК3 — для нижней.

При этом, если для построения тригонограм-мы использовать данные пиролиза до экстракции (см. рис. 5 B), то точки, расположенные не в линию, а кучно, будут свидетельствовать о повышенной нефтенасыщенности разреза скважины, что подтверждается значениями индексов PI и OSI. Таким образом, использование тригонограммы также позволяет определять интервалы естественного или технически стимулируемого коллектора. Кроме того, эти точки на тригонограмме до экстракции будут смещены в меньшую, чем в действительности (определенную после экстракции) зону катагенеза (скважины Малоатлымская-6, Северо-Моимская-23 и Восточно-Каменная-621), в то время как для скважин без нефтенасыщения (Северо-Ендырская-12 и Поснокортская-845) линейный характер и область расположения (по стадиям катагенеза) будут мало отличаться на тригонограммах до и после экстракции (см. рис. 5).

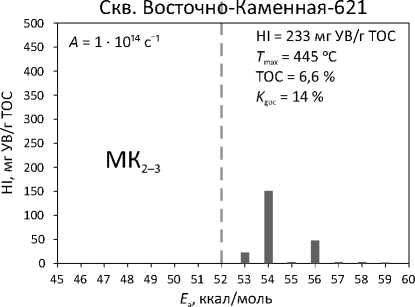

Кинетические исследования термического разложения керогена. Согласно кинетическим исследованиям для слабопреобразованного (ПК3) ОВ баженовской свиты из разреза скв. Северо-Ендырская-12, максимум спектра распределения Еа приходится на энергию 52 ккал/моль (рис. 6). По мере увели- чения степени катагенеза происходит смещение максимума в сторону более высоких энергий и наблюдается отсутствие генерации УВ на меньших Еа. Так, для образцов из скважин Малоатлымская-6, Поснокортская-845 и Северо-Моимская-23 максимум соответствует энергии 53 ккал/моль, а для Вос-точно-Каменной-621 — 54 ккал/моль. Такой тренд смещения максимума Ea и изменение формы спектра свидетельствуют о том, что процесс генерации УВ начинается с более низких энергий, а по мере увеличения катагенеза структура керогена баженовской свиты изменяется и для дальнейшего распада УВ связей требуются большие энергии.

Результаты кинетических исследований термического разложения керогена и определения молекулярных параметров выделенных из породы экстрактов подтверждают выводы, сделанные по результатам пиролитических исследований.

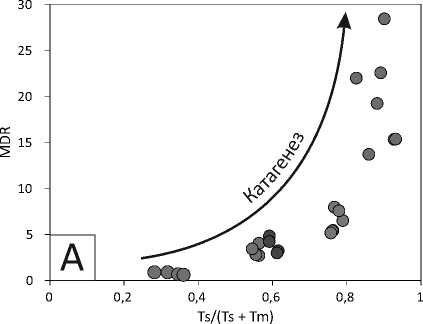

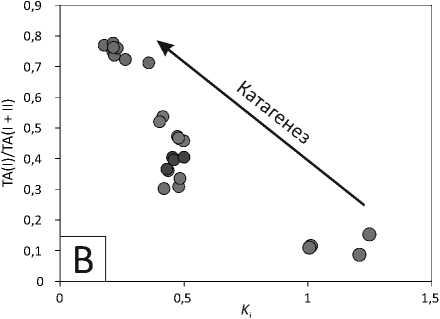

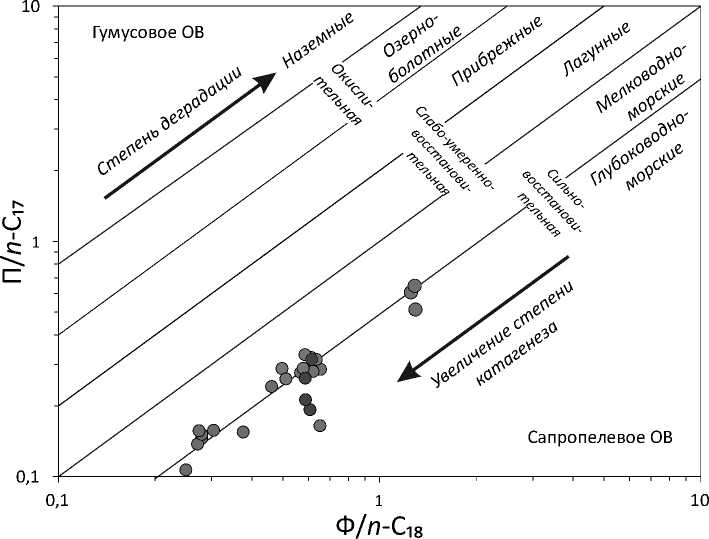

Биомаркерный анализ. Широко используемыми молекулярными параметрами катагенеза для нефтей и экстрактов пород баженовской свиты являются: изопреноидный коэффициент Ki = (П + Ф)/ ( n -С17 + n -С18), метилдибензотиофеновое отношение MDR = 4 МДБТ/1 МДБТ, отношение триснорго-пана и триснорнеогопана Ts/(Ts + Tm) и отношение коротко- и длинноцепочечных триароматических стероидов ТA (I)/ТA (I + II) [14–16].

Для исследованных насыщенных и ароматических УВ-фракций хлороформных экстрактов пород изученных скважин отмечается повышение значений параметров MDR, Ts/(Ts+Tm) и TA(I)/TA(I + II) с ростом катагенеза (рис. 7). В диапазоне градаций катагенеза от ПК3 до МК3 значения параметра MDR изменяются в пределах 0,59–28,39, Ts/(Ts + Tm) — от 0,28 до 0,93, TA(I)/TA(I + II) — от 0,09 до 0,78. Параметр Ki , напротив, с повышением зрелости уменьшается. Для исследованных образцов Ki изменяется от 1,25 для термически непреобразованного ОВ

Рис. 7. Зависимость молекулярных параметров катагенеза MDR от Ts/(Ts + Tm) и TA(I)/TA(I + II) от K i

Fig. 7. Catagenesis molecular parameters MDR as a function of Ts/(Ts + Tm) and TA(I)/TA(I + II) as a function of K i

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 8. Диаграмма Кеннона – Кессоу для изученных образцов баженовской свиты

Fig. 8. The Connan – Cassou diagram for the studied samples from the Bazhenov Formation

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

до 0,18 для более зрелого ОВ в образцах скв. Восточ-но-Каменная-621.

Использование графика зависимости П/ n -С17 к Ф/ n -С18 (диаграмма Кеннона – Кессоу), помимо определения фациально-генетического типа ОВ, позволяет также проследить изменение степени термической зрелости (рис. 8). В диапазоне катагенеза от ПК3 до МК3 значения П/ n -С17 уменьшаются от 0,97 до 0,11, а значения Ф/ n -С18 — от 1,3 до 0,25.

Выводы

Предложен новый «инструмент» (тригонограм-ма Tmax – HI – Kgoc) для повышения надежности оценки степени термической зрелости ОВ пород баженовской свиты. На тригонограмме выделены зоны, соответствующие приуроченности отложений к разным стадиям катагенеза (от ПК3 до МК3 по шкале Н.Б. Вассоевича). Наилучшие результаты получены по данным после исчерпывающей экстракции хлороформом. При использовании данных пиролиза до экстракции расположение точек вне выделенных на тригонограмме зон будет свидетельствовать о повышенной нефтенасыщенности интервалов разреза (подтверждено другими пиролитическими параметрами и данными опробования скважин). Но в этом случае степень зрелости, определенная по данным до экстракции, не представляется корректной, так как искажена из-за присутствия новообразованных УВ в зоне определения параметра S2. Для скважин без нефтенасыщения линейный характер и область расположения стадий катагенеза практически не будут отличаться на тригонограммах до и после экстракции.

Полученные по тригонограмме оценки стадий катагенеза ОВ баженовской свиты для пяти изученных скважин подтверждаются результатами более трудоемких кинетических и молекулярных исследований. Уточнение степени зрелости (стадий катагенеза) ОВ отложений баженовской свиты необходимо для построения корректных моделей в геологическом и бассейновом моделировании, а также при выборе способов освоения ресурсов «нефтяных сланцев» Западно-Сибирского НГБ.

Список литературы Пиролитические критерии оценки степени термической зрелости органического вещества баженовской свиты

- Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Казаненков В.А., Конторович В.А., Костырева Е.А., Пономарева Е.В., Рыжкова С.В., Ян П.А. Баженовская свита — главный источник ресурсов нетрадиционной нефти в России // Георесурсы. Геоэнергетика. Геополитика. – 2014. – Т. 10. – № 2. – С. 1–8.

- Вассоевич Н.Б. Избранные труды. Геохимия органического вещества и происхождение нефти. – М.: Наука, 1986. – 368 c.

- Шпильман В.И., Солопахина T.A., Пятков В.И. Новая тектоническая карта центральных районов Западной Сибири // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО: мат-лы второй научно-технической конференции. – Ханты-Мансийск, 1999. – С. 96–115.

- Козлова Е.В., Фадеева Н.П., Калмыков Г.А., Балушкина Н.С., Пронина Н.В., Полудеткина Е.Н., Костенко О.В., Юрченко А.Ю., Борисов Р.С., Бычков А.Ю., Калмыков А.Г., Хамидуллин Р.А., Стрельцова Е.Д. Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь) // Вестник МГУ. Сер. 4. Геология. – 2015. – № 5. – С. 44–54.

- Кульков М.Г., Вторушина Э.А. Ускоренная экстракция ASE — как эффективный метод извлечения битумоидов при выполнении пиролитических и хроматографических исследований кернового материала // Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: материалы двадцать второй научно-практической конференции (Ханты-Мансийск, 18–21 ноября 2019 г.). Т. 2. – Ханты-Мансийск: АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», 2019. – С. 79–90.

- Peters K.E., Cassa M.R. Applied Source Rock Geochemistry // The Petroleum System-From Source to Trap. AAPG Memoir 60. – 1994. – С. 93–120.

- Лопатин Н.В., Емец Т.П. Пиролиз в нефтегазовой геохимии. – М.: Наука, 1987. – 76 с.

- Скворцов М.Б., Дахнова М.В., Можегова С.В., Кирсанов А.М., Комков И.К., Пайзанская И.Л. Роль геохимических методов в прогнозе нефтеносности и оценке ресурсного потенциала черносланцевых толщ (на примере баженовской свиты) // Геология и геофизика. – 2017. – Т. 58. – № 3–4. – С. 495–503. DOI: 10.15372/GiG20170312.

- Гутман И.С., Потемкин Г.Н., Батурин А.Ю., Маслянко М.Ю., Козлова Е.В., Спасенных М.Ю., Булатов Т.Д. Изучение баженовской свиты Западной Сибири на различных уровнях по данным пиролитических исследований как основа объективной оценки углеводородного потенциала // Недропользование XXI век. – 2019. – Т. 79. – № 3. – С. 102–115.

- Spasennykh M., Maglevannaia P., Kozlova E., Bulatov T., Leushina E., Morozov N. Geochemical trends reflecting hydrocarbon generation, migration and accumulation in unconventional reservoirs based on pyrolysis data (on the example of the Bazhenov Formation) // Geosciences. – 2021. – Т. 11. – № 8. DOI:10.3390/geosciences11080307.

- Вторушина Э.А., Булатов Т.Д., Козлов И.В., Вторушин М.Н. Современный метод определения пиролитических параметров горных пород // Геология нефти и газа. – 2018. – № 2. – С. 71–77. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-2-71-77.

- Булатов Т.Д., Козлова Е.В., Пронина Н.В., Коробова Н.И., Леушина Е.А., Воропаев А.В., Панченко И.В., Морозов Н.В., Спасенных М.Ю. Кероген I типа в породах баженовской свиты Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна // Вестник МГУ. Сер. 4. Геология. – 2021. – № 6. – C. 110–119.

- Bulatov T., Kozlova E., Leushina E., Panchenko I., Pronina N., Voropaev A., Morozov N., Spasennykh M. Alginite-rich layers in the Bazhenov deposits of Western Siberia // Geosciences. – 2021. – Т. 11. – № 6. – С. 252. DOI:10.3390/geosciences11060252.

- Chakhmakhchev A., Suzuki M., Takayama K. Distribution of alkylated dibenzothiophenes in petroleum as a tool for maturity assessments // Organic Geochemistry. – 1997. – Т. 26. – № 7–8. – С. 483–489.

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. Т. 2. 2nd ed. – New York: Cambridge University Press, 2005. – 1155 с. DOI:10.1017/CBO9780511524868.

- Goncharov I.V., Samoilenko V.V., van Graas G., Trushkov P.V., Oblasov N.V., Fadeeva S.V., Veklich M.A., Kashapov R.S., Sidorov D.A. Petroleum generation and migration in the southern Tyumen region, Western Siberia Basin, Russia // Org. Geochem. – 2021. – Т. 152. – C. 104178. DOI:10.1016/j.orggeochem.2020.104178.