Пищевые стратегии в скотоводческих обществах: одонтологические данные

Автор: Мачикек М.Л., Зубова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 3 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены модели стирания эмали окклюзивной поверхности коронок постоянных зубов в пяти группах древнего населения Сибири и Центральной Азии. Результаты их сопоставления свидетельствуют о значительной вариабельности пищевых стратегий у населения с различными формами скотоводческого хозяйства. Она напрямую отражается на характере стертости зубов различных классов, которая во всех группах демонстрирует большую связь с типом хозяйства, чем со средним возрастом смерти в популяциях.

Скотоводство, хунну, пазырыкская культура, каменская культура, стирание эмали

Короткий адрес: https://sciup.org/14522934

IDR: 14522934 | УДК: 572.77

Текст научной статьи Пищевые стратегии в скотоводческих обществах: одонтологические данные

В различных районах степной части Центрально-Азиатского региона переход к кочевому скотоводству как основной экономической форме имел место в разное время в пределах конца позднего бронзового века – начала раннего железного (X–IV вв. до н.э.). В этот период фиксируется повсеместное распространение различных его вариантов, локальные особенности которых складывались в зависимости от местных условий. В строгом смысле слова скотоводческая модель хозяйства подразумевает полное обеспечение пищевыми ресурсами за счет использования домашних животных. Однако достаточно часто археологические данные позволяют предполагать наличие в кочевых сообществах и других источников пищи. На это указывают кости диких животных на поселениях, иконографические свидетельства бытования охоты и следы употребления в пищу зерновых продуктов, выявленные в результате палеоботанических исследований и анализа пищевых остатков на сосудах [Jacobson 1993; Rösch, Fischer, Maerkle, 2005; Королюк, Полосьмак, 2010]. Но по археологическим данным определить набор доступных пищевых ресурсов и их количественное соотношение в каждом конкретном кочевом сообществе затруднительно. Как правило, основной базой для реконструкций служат бытовые отходы на поселениях (см., напр.: [Полосьмак, 1987, с. 111–112; Матвеева, 1993, с. 116–120; Могильников, 1997, с. 96–97;

Косинцев, Бобковская, 1997]) и остатки погребальной пищи на могильниках [Косинцев, Ражев, 1997]. Репрезентативность этих источников ограничена: в первом случае возможным использованием костей животных в качестве материала для изготовления предметов быта, забоем части скота на продажу и т.д.; во втором – ритуальным характером пищи, которую могли не употреблять в повседневности. И на поселенческих, и на погребальных памятниках крайне низка вероятность обнаружения зерновых продуктов, даже если они являлись постоянным элементом в рационе питания древней популяции. В исключительных случаях их остатки выявляют в нагарах на сосудах, керамическом тесте, окислах металлической посуды, т.е. при наличии условий, подразумевающих консервацию органических материалов. Их присутствие, во-первых, далеко не обязательно на любом исследуемом памятнике, а, во-вторых, в силу своей исключительности не дает достоверных сведений о распространенности данного вида пищи. Перечисленные факторы снижают объективность реконструкций систем питания на основе только археологических материалов. Необходим комплексный подход с привлечением палеоантропологических данных.

Наиболее достоверную информацию о рационе питания дает изотопный состав костной ткани, но его определение требует проведения сложных химических анализов, условия для которых есть не в любой антропологической лаборатории. Альтернативным источником являются данные о характере и степени стертости эмали окклюзивной поверхности постоянных зубов. Они были получены для значительного числа популяций в различных регионах мира. В большинстве исследований анализировались патологии зубной системы и характер стертости эмали в обществах охотников и собирателей, с одной стороны, и земледельческих группах – с другой (см., напр.: [Smith P., 1972; Smith B., 1984; Kaifu, 1999; Eshed, Gopher, Hershkovitz, 2006]). Кроме того, данные о характере стертости эмали использовались для анализа влияния внутрипопуляционных факторов, например содержания примеси песка в пище и общей ее грубости, на точность определения возраста смерти (см., напр.: [Miles, 1962; Molnar, 1971; Smith P., 1972; Tomenchuk, Mayhall 1979; Walker, Dean, Shapiro, 1991; Hillson, 1996; Mays, 2002].

Характер износа эмали у носителей скотоводческих культур изучен относительно слабо. Основная информация сводится к тому, что повышенная абразия в таких группах может быть связана с употреблением корней и клубней дикорастущих растений, продуктов земледелия. В первом случае стирание эмали будет вызвано грубостью волокон, во втором – экзогенными примесями, попадающими в пищу в ходе измельчения зерен [Hillson, 1996]. Кроме того, причиной могло быть употребление сушеного мяса [Lane, 2006]. Ранее высказывалось предположение, что по характеру стертости эмали ранние скотоводы должны быть более сходны с обществами с присваивающим типом хозяйства [Machicek, 2011], чем с земледельческими. Сходство пищевых моделей у скотоводов и охотников-собирателей обусловлено низкой плотностью населения и употреблением кочевниками дикорастущих злаков и мяса диких животных. Однако стертость эмали в скотоводческих группах ниже, что связано с высоким удельным весом в их рационе мягкой пищи, например молочных продуктов, и использованием более прогрессивных методов термической обработки пищи [Tayles, Domett, Nelsen, 2000; Temple, Larsen, 2007].

Основной задачей данного исследования является анализ моделей стирания зубной эмали у нескольких групп скотоводческого населения азиатских степей с целью выявления вариабельности пищевых стратегий и факторов, оказавших влияние на наблюдаемые различия.

Материалы и методы

Нами были изучены характеристики пяти краниологических серий из Западной и Восточной Сибири и Монголии (рис. 1). Четыре из них относятся к раннему железному веку, одна – к монгольскому времени, т.е. к средневековью. К началу железного века на рассматриваемой территории кочевое скотоводство получило повсеместное распространение [Rudenko, 1970; Volkov, 1995; DiCosmo, 2002; Honeychurch, Amartuvshin, 2006], однако оно было не единственной моделью хозяйствования.

Наиболее ранние данные относятся к пазырык-ской археологической культуре (VII–III вв. до н.э.). Они были получены при анализе материалов могильников Бертек-1, Ала-Гаил, Баратал, Барбургазы, Ба-лык-Соок, Курайская Степь, Джолин, Бураты, а также комплексов в долинах рек Уландрык и Юстыд. Все эти памятники располагаются на территории Горного Алтая, севернее российско-монгольской границы. Судя по археологическим данным, основным типом хозяйства здесь было кочевое скотоводство. Рацион питания пазырыкского населения предположительно определялся сочетанием продуктов животноводства, охоты и земледелия. О бытовании последнего свидетельствуют жернова, обнаруженные на могильнике Бертек-1, результаты палеоботанических исследований зерна и семян, найденных на пазырыкских памятниках [Rudenko, 1970; Население Горного Алтая…, 2003; Археологические памятники…, 2004]. Изотопный анализ волос погребенного в пазырыкском могильнике Верх-Кальджин-2 показал, что в пище доминировали белки наземных животных и рыбы [О’Коннэл, 2000].

К следующему хронологическому периоду (II в. до н.э. – I в. н.э.) отно сится серия каменской (большереченской) археологической культуры из могильника Верх-Сузун-5. Он расположен в лесостепной зоне Верхнего Приобья, на территории современного Сузунского р-на Новосибирской обл. [Журба, 2001]. Население, оставившее памятник, имело хозяйство смешанного типа: доминировало кочевое и полукочевое скотоводство, но также были представлены земледелие и охота на крупных млекопитающих [Могильников, 1997]. Состав стада, предположительно реконструируемый по фаунистическим остаткам с поселений, включал крупный рогатый скот, лошадей и овец. Основными объектами охотничьего промысла являлись лось, олень и кабан [Там же, с. 97].

Третья серия характеризует хунну Центральной Сибири. Она включает в себя материалы Иволгинско-го могильника (III в. до н.э. – II в. н.э.), расположенного в 16 км к юго-западу от г. Улан-Удэ (Бурятия). Древнекитайские исторические тексты описывают экономику хунну как базирующуюся преимущественно на разведении скота [Watson, 1993], но при раскопках на Иволгинском городище, связанном с могильником в единый комплекс, были обнаружены не только кости домашних животных, но и зернохранилища, остатки ихтиофауны [Давыдова, 1995, 1996].

Также к культуре хунну отно сится краниоло-гиче ская серия с территории Северной Монголии, включающая в себя материалы памятника Бурхан-Толгой (III в. до н.э. – II в. н.э.), расположенного в долине р. Эдзин-Гол. В течение нескольких полевых сезонов здесь были раскопаны хуннские погребения с характерной кольцевой планировкой [Turbat, Amartuvshin, Erdenbat, 2003; Turbat, 2006]. Фаунистические о статки из этого могильника принадлежат в основном домашним животным – овцам, козам, лошадям. Также встречаются кости собаки и дикого оленя. Анализ соотношения изотопов азота и углерода в составе коллагена костной ткани погребенных показал, что их рацион состоял в основном из мяса наземных животных, с включением С3 и С4 растений [Machicek, 2011]. Это позволяет предполагать комплексный характер экономической модели группы, оставившей памятник.

Самая поздняя из использованных серий относится к XII–XIV вв. н.э. В ее состав вошли материалы могильников Шарга и Таван-Толгой в Восточной Монголии (Сухбаатар). Погребальный обряд типичен для захоронений этого периода на территории

Монголии. Могильники со стоят из относительно небольших погребений, отмеченных на поверхности земли круглыми или овальными выкладками из необработанных камней [Batsaikhan, 2003, 2006]. Сведения о рационе питания средневековых монгольских кочевников происходят в основном из двух источников. Часть была получена при исследованиях на территории Каракорума – древней столицы Монгольской империи. Здесь обнаружены археологические свидетельства употребления не скольких видов орехов и фруктов, как местных, так и привозных [Rösch, Fischer, Maerkle, 2005; Oyuntuya, Rösch, 2007], однако пока непонятно, какова была их роль в общем рационе питания и насколько они были доступны для жителей периферийных районов империи. Более полная информация содержится в труде Г. Рубрука, путешествовавшего по Монгольской империи в середине XIII в. По его свидетельству, монголы «едят без разбора всякую свою падаль, а среди столь большого количества скота и стад, вполне понятно, умирает много животных. Однако летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье молоко, они не заботятся о другой пище. Поэтому, если тогда доведется умереть у них быку и лошади, они сушат мясо, разрезывая его на тонкие куски и вешая на солнце и на ветер, и эти куски тотчас сохнут без соли и не распространяя никакой вони. Из кишок лошадей они делают колбасы, лучшие, чем из свинины, и едят их свежими. Остальное мясо сохраняют на зиму» [Руб-рук, 1997, с. 95]. Что касается продуктов земледелия и охоты, то они также имели распространение. Г. Рубрук указывает, что монголы охотой «добывают себе значительную часть своего пропитания», а «важные го спода имеют на юге поместья, из которых на зиму доставляется им просо и мука. Бедные же добывают себе это в обмен на баранов и кожи» [Там же, с. 97].

Таблица 1. Численность обследованных серий

|

Серия |

Число индивидов |

Количество зубов |

|

Верх-Сузун-5 |

11 |

200 |

|

Пазырыкская культура |

64 |

831 |

|

Иволгинский могильник |

21 |

326 |

|

Бурхан-Толгой |

28 |

321 |

|

Восточная Монголия |

19 |

237 |

|

Всего |

143 |

1 915 |

Во всех сериях анализировался характер стертости эмали окклюзивной поверхности коронок постоянных зубов взро слых индивидов. Поскольку степень ее износа напрямую связана с возрастом [Miles, 1962; Walker, Dean, Shapiro, 1991; Mays, 2002], погребенные, для которых не получены точные определения (например, относящиеся к категории старше 50 лет), были исключены из анализа. Пол и возраст определялись на основании состояния черепных швов и морфологии тазовых ко стей, согласно общепринятым методикам [Ubelaker, 1989; Buikstra, Ubelaker, 1994].

В общей сложно сти было проанализировано 1 915 зубов 143 индивидов (табл. 1). Характер износа эмали определялся по восьмибалльной шкале Смита [Smith B., 1984]. Для каждой серии рассчитывался средний балл стерто сти в каждом классе зубов. Он определялся как частное суммы баллов стертости всех зубов данного класса в серии и числа обследованных зубов. Схожий способ был использован в работе китайских исследователей [Liu et al., 2010], хотя они вычисляли средние показатели исходя непосредственно из балловых значений признака, а не их частоты.

Межгрупповое сопоставление проводилось для суммарных серий, включающих в себя и мужские, и женские черепа, т.к. низкая численность выборок не позволяет провести полноценное статистическое исследование для каждого пола отдельно. По этой же причине были объединены данные по правой и левой сторонам зубной дуги.

Полученные значения обрабатывались с использованием внутри- и межгруппового статистического анализа. Попарное сопоставление проводилось на основе T-критерия, общее – при помощи мультидиспер-сионного анализа (ANOVA). Во всех случаях различия считались достоверными при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

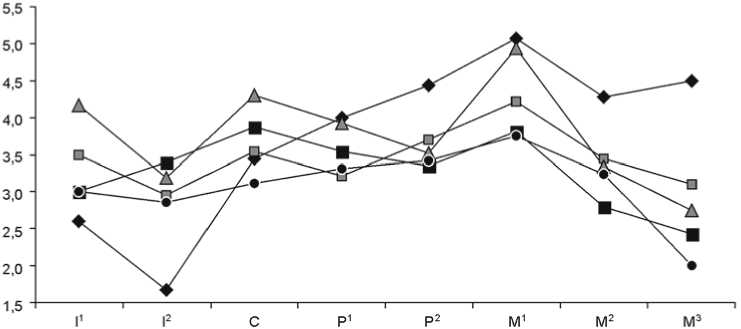

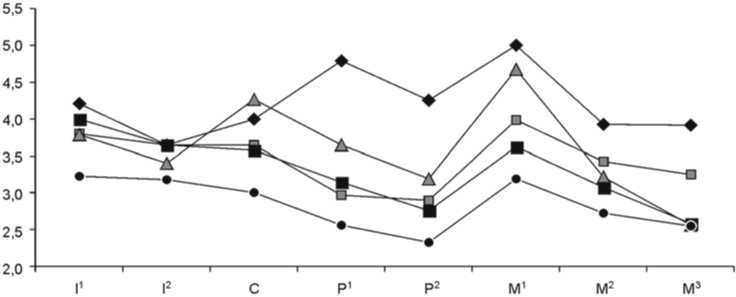

Для фронтальных зубов верхней челюсти (резцы, клыки) наибольшие баллы стертости эмали отмечены в сериях из Иволгинского могильника (I1) и Бур- хан-Толгоя (I2). В группе из Верх-Сузуна-5 зафиксированы самые высокие показатели для премоляров и моляров, при низких для резцов и клыков. Наименьшие баллы стерто сти эмали верхних моляров получены для объединенной выборки из Восточной Монголии (М1 и М3) и серии из Бурхан-Толгоя (М2). Наибольшее сходство наблюдается между носителями пазырыкской культуры и группой из Бурхан-Тол-гоя (табл. 2, рис. 2).

Для всех групп, за исключением серии из Восточной Монголии, были получены сходные показатели стерто сти эмали резцов нижней челюсти*. В монгольской серии отмечен самый низкий балл для всех нижних зубов. Максимальные показатели стертости эмали моляров и премоляров наблюдаются в группе из Верх-Сузуна-5. Следующую позицию занимает серия из Иволгинского могильника (премоляры и М1). Так же как и на верхней челюсти, здесь наблюдается сходство средних показателей для всех зубов у носителей пазырыкской культуры и группы из Бурхан-Тол-гоя (табл. 3, рис. 3).

ANOVA-тест не выявил статистически достоверных различий между сравниваемыми сериями по степени стертости эмали верхних зубов. Однако они были обнаружены для фронтальных зубов/премоля-ров нижней челюсти и суммарных показателей по всем нижним зубам (см. табл. 2, 3).

Попарное сопоставления на основе Т-критерия выявило значительные различия между несколькими группами (табл. 4, 5). По степени стертости верхних фронтальных зубов и премоляров достоверно различаются серии из Восточной Монголии и Иволгинско-го могильника, верхних моляров – группы из Верх-Сузуна-5 и Бурхан-Толгоя. Статистически значимые различия баллов для фронтальных зубов и премоляров нижней челюсти наблюдаются между сериями каменской и пазырыкской культур, из Бурхан-Толгоя и Восточной Монголии, из Иволгинского могильника и Восточной Монголии. По степени стертости нижних моляров достоверно различаются группы из Восточной Монголии и Верх-Сузуна-5.

Таким образом, по результатам межгруппового и попарного статистического сравнения наиболее выраженную специфику продемонстрировали серия каменской культуры раннего железного века из могильника Верх-Сузун-5 и средневековая выборка из Восточной Монголии. В каменской серии наблюдаются заметные колебания баллов стертости верхних зубов (в частности, латеральные резцы сношены значительно слабее, чем медиальные, клыки, премоляры и моляры). Отличия ее от других по этому

Таблица 2. Средние баллы стертости эмали в каждом классе зубов и результаты ANOVA-теста.

Верхняя челюсть

|

Класс зубов |

Каменская культура (Верх-Сузун-5) |

Пазырыкская культура (объединенная серия) |

Хунну Забайкалья (Иволгинский могильник) |

Хунну Монголии (Бурхан-Толгой) |

Монгольское время (Восточная Монголия, объединенная серия) |

|||||

|

N |

X |

N |

X |

N |

X |

N |

X |

N |

X |

|

|

I1 |

5 |

2,6 |

20 |

3,5 |

12 |

4,17 |

15 |

3,0 |

3 |

3,0 |

|

I2 |

6 |

1,67 |

24 |

2,96 |

16 |

3,19 |

20 |

3,4 |

7 |

2,86 |

|

C |

9 |

3,44 |

28 |

3,54 |

20 |

4,3 |

23 |

3,87 |

9 |

3,11 |

|

P1 |

14 |

4,0 |

42 |

3,21 |

25 |

3,92 |

24 |

3,54 |

13 |

3,31 |

|

P2 |

14 |

4,4 |

54 |

3,7 |

25 |

3,52 |

23 |

3,35 |

12 |

3,42 |

|

M1 |

15 |

5,0 |

82 |

4,2 |

33 |

4,94 |

21 |

3,81 |

20 |

3,75 |

|

M2 |

18 |

4,2 |

72 |

3,4 |

24 |

3,33 |

15 |

2,8 |

17 |

3,24 |

|

M3 |

8 |

4,5 |

30 |

3,1 |

8 |

2,75 |

7 |

2,43 |

4 |

2,0 |

ANOVA, фронтальные зубы: р = 0,42 моляры: р = 0,15 все зубы: р = 0,24

Таблица 3. Средние баллы стертости эмали в каждом классе зубов и результаты ANOVA-теста. Нижняя челюсть

|

Класс зубов |

Каменская культура (Верх-Сузун-5) |

Пазырыкская культура (объединенная серия) |

Хунну Забайкалья (Иволгинский могильник) |

Хунну Монголии (Бурхан-Толгой) |

Монгольское время (Восточная Монголия, объединенная серия) |

|||||

|

N |

X |

N |

X |

N |

X |

N |

X |

N |

X |

|

|

I 1 |

4 |

4,2 |

46 |

3,8 |

12 |

4,17 |

20 |

4 |

9 |

3,22 |

|

I2 |

1 |

3,6 |

34 |

3,65 |

16 |

3,19 |

22 |

3,64 |

11 |

3,18 |

|

C |

3 |

4 |

47 |

3,64 |

20 |

4,3 |

21 |

3,57 |

13 |

3,0 |

|

P 1 |

4 |

4,7 |

59 |

2,97 |

25 |

3,92 |

22 |

3,14 |

9 |

2,56 |

|

P 2 |

6 |

4,2 |

63 |

2,9 |

25 |

3,52 |

21 |

2,76 |

12 |

2,33 |

|

M 1 |

6 |

5 |

83 |

3,98 |

33 |

4,94 |

21 |

3,62 |

16 |

3,19 |

|

M 2 |

5 |

3,9 |

86 |

3,43 |

24 |

3,33 |

27 |

3,07 |

18 |

2,72 |

|

M 3 |

2 |

3,9 |

61 |

3,25 |

8 |

2,75 |

19 |

2,58 |

11 |

2,55 |

ANOVA, фронтальные зубы: р = 0,0019 моляры: р = 0,14 все зубы: р < 0,0001

Примечание. Выделены статистически значимые результаты.

Таблица 4. Результаты попарного сопоставления средних показателей стертости.

Верхняя челюсть

|

Серии |

Фронтальные зубы и премоляры, р |

Моляры, р |

|

Верх-Сузун-5/Пазырыкская культура |

0,77 |

0,064 |

|

Верх-Сузун-5/Иволгинский могильник |

0,30 |

0,25 |

|

Верх-Сузун-5/Бурхан-Толгой |

0,70 |

0,02788 |

|

Пазырыкская культура/Иволгинский могильник |

0,11 |

0,91 |

|

Пазырыкская культура/Бурхан-Толгой |

0,80 |

0,34 |

|

Иволгинский могильник/Бурхан-Толгой |

0,16 |

0,44 |

|

Восточная Монголия/Верх-Сузун-5 |

0,87 |

0,07 |

|

Восточная Монголия/Пазырыкская культура |

0,19 |

0,40 |

|

Восточная Монголия/Иволгинский могильник |

0,02617 |

0,47 |

|

Восточная Монголия/Бурхан-Толгой |

0,14 |

0,98 |

Примечание. Выделены статистически значимые результаты.

Таблица 5. Результаты попарного сопоставления средних показателей стертости. Нижняя челюсть

|

Серии |

Фронтальные зубы и премоляры, р |

Моляры, р |

|

Верх-Сузун-5/Пазырыкская культура |

0,0183 |

0,16 |

|

Верх-Сузун-5/Иволгинский могильник |

0,08 |

0,33 |

|

Верх-Сузун-5/Бурхан-Толгой |

0,0290 |

0,06 |

|

Пазырыкская культура/Иволгинский могильник |

0,34 |

0,92 |

|

Пазырыкская культура/Бурхан-Толгой |

0,92 |

0,28 |

|

Иволгинский могильник/Бурхан-Толгой |

0,43 |

0,60 |

|

Восточная Монголия/Верх-Сузун-5 |

0,00091 |

0,0364 |

|

Восточная Монголия/Пазырыкская культура |

0,073 |

0,067 |

|

Восточная Монголия/Иволгинский могильник |

0,01366 |

0,40 |

|

Восточная Монголия/Бурхан-Толгой |

0,078 |

0,4976 |

Примечание. Выделены статистически значимые результаты.

Рис. 2. Средние баллы стертости эмали в каждом классе зубов (верхняя челюсть).

а – Верх-Сузун-5; б – Иволгинский могильник; в – Восточная Монголия; г – пазырыкская культура; д – Бурхан-Толгой.

а

б

—•— в

г

д

Рис. 3. Средние баллы стертости эмали в каждом классе зубов (нижняя челюсть).

Усл. обозн. см. рис. 2.

показателю могут объясняться малочисленно стью выборки фронтальных зубов. Характер стертости моляров позволяет предполагать, что пища верх-сузун-ского населения была более жесткой или содержала больше экзогенных абразивных примесей, чем пища других изученных групп. Это может быть следствием более высокой роли продуктов земледелия в рационе носителей каменской культуры, в сравнении с кочевыми обществами. В таком случае на степень стертости эмали могло повлиять содержание в них песка и абразивных частиц, неизбежно попадающих в пищу в процессе растирания зерна. Другим объяснением может быть незавершенность перехода к скотоводческой модели хозяйства у населения, оставившего могильник Верх-Сузун-5, и, как следствие, значительный процент в рационе диких растений и продуктов охоты, а также несовершенство методов термической обработки пищи. Наиболее ранняя дата памятника из всех рассмотренных и расположение его на границе лесостепной зоны позволяют считать это предположение более вероятным.

Специфика серии из Восточной Монголии может объясняться несколькими причинами. Культура и образ жизни средневековых монголов представляют собой практически эталонный образец кочевников, так что удельный вес мясомолочных продуктов в их рационе должен быть наиболее высок. Кроме того, с течением времени и совершенствованием методов термической обработки наблюдается общее снижение жесткости пищи древних групп. К тому же данная серия происходит из района с ограниченным набором пищевых ресурсов, возможно не позволявшим активно разнообразить мясомолочный рацион растительной пищей.

Максимальное сходство выявлено между характеристиками серии пазырыкской культуры и выборки из могильника Бурхан-Толгой. Оно обусловлено, во-первых, аналогичными экологическими условиями существования данных групп и, соответственно, частичным совпадением набора до ступных пищевых ресурсов, а во-вторых, видимо, одинаковым социальным статусом погребенных. Некоторое сходство с этими двумя группами обнаруживает серия из Иволгинского могильника. Общий облик кривых, иллюстрирующих соотношение баллов стертости в каждом классе зубов, примерно одинаков. Однако количественные показатели износа эмали у этой группы стабильно выше, чем у пазырыкцев и хунну Монголии, что, скорее всего, объясняется ее специфичностью. Иволгинский могильник, как уже было сказано, отно сится к Иволгинскому городищу – одному из крупнейших населенных пунктов хунну Забайкалья. По данным многих исследователей, это население было гетерогенно по проис- хождению и представляло собой сложный конгломерат, включавший как хуннский компонент, так и мигрантов из Китая, с Дальнего Востока и других территорий, зависевших от хунну [Давыдова, 1985, 1995; Крадин, 2007, с. 127]. Жители Иволгинского городища обеспечивали хунну продуктами земледелия и ремесел. Установлено, что большая их часть занималась земледелием, оседлым животноводством, рыболовством [Давыдова, 1985, с. 68–74], так что в строгом смысле данная серия характеризует не кочевую, а оседлую группу с комплексным хозяйством. Потребление продуктов земледелия здесь, судя по археологическим данным, было очень высоким, поэтому повышенные баллы стертости эмали зубов в рассматриваемой серии, вероятнее всего, обусловлены употреблением муки с абразивными примесями или плохо обработанного зерна.

В большинстве обследованных серий отмечается незначительная изношенность передних зубов. Как правило, высокая степень стерто сти резцов и клыков указывает на их компенсаторное использование вследствие патологических состояний зубочелюстного аппарата (флюс, прижизненная потеря зубов) либо на использование в качестве инструмента или «третьей руки» при выполнении различных задач. В рассмотренных группах было лишь несколько индивидов, у которых наблюдалась сильная изношенность передних зубов, так что влияние указанных факторов можно предполагать лишь на индивидуальном уровне. Максимальные баллы стертости резцов и клыков нижней челюсти отмечены в серии из Верх-Сузуна-5. Однако здесь получены минимальные баллы для верхних фронтальных зубов. Поскольку эта выборка очень мала, индивидуальные отклонения могли оказать существенное влияние на величину общего показателя. При отсутствии данных о характере стертости фронтальных зубов в других группах носителей каменской культуры ничего утверждать нельзя. Вполне вероятно, что характер износа резцов и клыков в серии из Верх-Сузуна-5 отражает реально существовавшую стратегию их использования.

Значительные различия по степени стерто сти фронтальных зубов наблюдаются между серией из Иволгинского могильника и средневековой выборкой из Восточной Монголии. С одной стороны, это может объясняться высоким удельным весом продуктов земледелия в рационе иволгинской группы. С другой стороны, повышенная абразия эмали имеет сложную этиологию и редко когда определяется только одним фактором [Molnar, 1971], так что при отсутствии достаточного количества сравнительных данных и при значимости отличий только для данных двух серий категоричные выводы преждевременны.

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о значительной вариабельности пищевых стратегий у населения степной зоны Азии, практикующего различные формы скотоводства. Это нашло отражение в характере стертости эмали окклюзивной поверхности зубов. При наличии некоторых общих тенденций, обусловленных существенной долей мясомолочных продуктов в рационе всех рассмотренных групп, по ряду показателей были зафиксированы серьезные расхождения. Несмотря на то что полученные результаты являются лишь предварительными, они позволили в первом приближении охарактеризовать влияние различий в пищевых стратегиях на характер стертости эмали коронок зубов в скотоводческих сообществах.

Общими для всех серий являются более медленное стирание фронтальных зубов по сравнению с молярами и бóльшая стертость верхних премоляров и моляров относительно нижних. Максимальные различия между группами с разными типами хозяйства наблюдаются по степени износа первых моляров обеих челюстей. Разнообразие рациона, фиксируемое по материалам из Верх-Сузуна-5 и Иволгинского могильника, в первую очередь маркируется ускорением стирания эмали именно этих зубов.

Реконструировать конкретный набор продуктов питания в каждой из рассмотренных популяций без анализа изотопного состава костной ткани погребенных пока сложно, но результаты проведенного исследования позволяют обоснованно говорить о том, что у носителей каменской культуры и иволгинской группы он был более разнообразным, чем у пазырыкцев и хунну Монголии. Кроме того, с большой долей вероятности можно говорить о снижении к эпохе средневековья содержания абразивных элементов в пище населения Монголии. В целом полученные результаты демонстрируют значительную дифференциацию локальных пищевых стратегий в скотоводческих сообществах и, соответственно, высокую динамичность адаптивных стратегий в среде степного населения Азии.