Пищевые технологии: диалектическая модель развития

Автор: Панфилов В.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Процессы и аппараты пищевых производств

Статья в выпуске: 2 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

рассмотрен научный подход к созданию машинных пищевых технологий будущего с упреждением 30-50 и более лет. Все сегодняшние научно-исследовательские работы должны выполняться, исходя из разработки технико-технологических требований к организации безлюдных технологических потоков будущего. Эти требования - результат стартовой фундаментальной научной работы (первого шага алгоритма) - должны лежать в основе формирования образа пищевого предприятия середины или конца ХХI и начала ХХII вв [5].

Пищевые технологии, диалектическая модель, технологические системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14039853

IDR: 14039853 | УДК: 664.61

Текст научной статьи Пищевые технологии: диалектическая модель развития

Существующие машинные пищевые технологии в виде технологических потоков за десятки лет стали стереотипом, от которого современному учёному трудно отказаться [1, 2, 3, 7].

Мы уже не замечаем, что эти технологии избыточно ресурсозатратны, экологически небезопасны, требуют участия человека в производственном процессе.

Развитие техники пищевых технологий не сводится к неопределённому потоку изменений, а обязательно включает в себя рост стабильности отдельных процессов в машинах, аппаратах и биореакторах, системную организованность производства в целом. Последнее непосредственно связано с разработкой безлюдных технологий, актуальность создания которых в ХХI веке исключительно высока. Ряд технологий в решении этой проблемы ушел вперёд. Это, прежде всего, касается технологий так называемой жидкой группы и тех технологий, сырьё для которых имеет достаточно узкие диапазоны исходных технологических свойств. Но большинство технологий ещё далеко от решения этой проблемы.

Цель статьи – сформировать алгоритм фундаментальных научно-исследовательских работ и обосновать реальную возможность создания безлюдных пищевых производств на основе диалектической модели развития.

Сложившееся с античных времён понятие модели (от лат. modulus - образец) неоднократно трансформировалось, но при этом неизменно расширяло свои границы. В современной науке с термином «модель» связан необозримый круг материальных и идеальных объектов. Постоянное совершенствование модельных методов в науке и технике, шедшее особенно интенсивно во второй половине ХХ века, повлекло за собой формирование ряда специфических понятий, подходов и приёмов, связанных с функционированием и развитием моделируемых объектов. В результате сегодня есть основания говорить о моделировании и модельных методах как об относительно самостоятельной области знаний, которая простирается от теории познания до решения сугубо производственных задач.

Рациональная идеализация объектов исследования с целью оптимизации их функционирования или прогнозирования их развития является предметом современной модельной методологии. Именно такая методология стала связующим звеном между научным знанием высокого уровня общности (вплоть до философских обобщений) и конкретными производственными задачами, требующими для своего решения приложения этого знания.

Такая методология и позволяет, как будет показано ниже, выявить, структурировать, представить облик нового реального производственного объекта, построив его на основе модели, которая по существу есть информационный объект.

В основу статьи положены изыскания известных учёных в области философии науки и техники: Р.Ф. Абдеева, А.Н. Аверьянова, П.К. Анохина, И.В. Блауберга, Н. Винера, В.И. Кремянского, И.Б. Новика, Л.А. Петру-шенко, И.Р. Пригожина, М.И. Сетрова, В.С. Тюхтина, А.И. Уёмова, А.Д. Урсула, Б.С. Флейшмана, К. Шеннона, У. Эшби, Э.Г. Юдина и др.

Модели развития современной пищевой технологии качественно разные, и их вид определяется интервалом прогнозирования. Для ближайшего прогнозирования (5-10 лет) - это отработанные в условиях лаборатории режимы процессов и конструкторская документация на оборудование (инженерные разработки); для долгосрочного прогнозирования (1030 лет) - это установленные механизмы явлений и закономерности преобразований сельскохозяйственного сырья (прикладные исследования); для дальнесрочного прогнозирования (30-50 и более лет) - это конкретизированные для данной технологии законы природы (фундаментальные исследования). Среди последних и диалектическая модель развития пищевых технологий, которая существует только в первом приближении [4,5,6]. Этой модели и посвящена настоящая статья.

Конечно, все виды моделей востребованы и необходимы в пищевой инженерии, поскольку одна модель, повышая уровень своей конкретизации, со временем переходит в другую. Периодизация моделей развития технологий есть объективная закономерность, и она должна найти своё место в организации научных исследований. Поэтому разработка моделей третьего вида, в частности, диалектической, действительно необходима с первых шагов научных изысканий, чтобы изначально видеть дальние горизонты наших технологий и сознательно стремиться к ним.

Диалектическая модель развития: отражение воздействий внешней среды. Развитие технологической системы есть не просто изменения вообще, а изменения, порождаемые процессами отражения, что ведёт к упорядочению связей, уменьшению её информационной энтропии, упрощению или усложнению структуры объекта. Этот процесс развития выливается в процесс самоорганизации, который реализуется через механизм управления.

Под отражением понимается свойство технологической системы, состоящей из управляемой подсистемы (комплекс процессов в машинах, аппаратах и биореакторах) и управляющей подсистемы (коллектив специалистов и средства автоматизации), запечатлевать и сохранять следы воздействия внешней системы (внешней среды). Более высокие уровни организации технологии обусловливают и более совершенные формы отражения. При определённых условиях возникают негэн-тропийные тенденции в виде авторегуляции, приводящие к самоорганизации технологической системы. Такая форма отражения может быть названа пассивной. Она характерна для действий обслуживающего персонала и ИТР предприятия, которые постоянно поддерживают технологию на одном уровне организации. Другая форма отражения - активная обусловливает целенаправленный информационно-управленческий процесс. Она характерна для действий сотрудников научноисследовательских, образовательных и проектно-конструкторских учреждений, которые переводят технологию на более высокий уровень организации. Осуществляется это, в частности, путём адаптации технологической системы к внешней среде за счёт снижения чувствительности ведущих процессов к колебаниям входных параметров технологических свойств исходного сырья и полуфабрикатов [4].

Целенаправленное совершенствование технологии немыслимо без вмешательства человека в сам процесс отражения, поскольку управление технологическими процессами обусловлено потоками разнообразной информации и возможностями человека по её восприятию и обработке. Чтобы быстрее принимать правильные решения, специалист передаёт значительную часть рутинных операций по обработке информации ЭВМ. И чем сложнее управляемая часть технологической системы, тем эффективнее должно быть её отражение воздействий внешней среды.

Таким образом, отражение - это выявление отклонения текущей величины параметра от его номинальной величины, что необходимо для эффективного управления. Развитие же технологии идёт через совершенствование свойств отражения, что повышает уровень её организации: надёжность функционирования и расширение функциональных возможностей.

Отсюда следует, что уровень организации технологии определяется способностью к отражению как важнейшей характеристикой развивающейся системы процессов. Это означает, что количественная оценка уровня организации технологии есть величина, которая с высоким корреляционным отношением характеризует отражательную способность технологии, то есть потенциальную возможность дальнейшего развития.

Повышение отражательной способности системы приводит к возникновению опережающего отражения. В живых системах опережающее отражение рассматривается как приспособительная реакция организма благодаря запоминанию своей реакции на прошлые воздействия внешней среды. В системах «человек-машина», какими являются наши технологии, опережающее отражение переходит в научно-техническое прогнозирование [4,5].

В современной науке понятие «информация» связано с философской категорией отражения и имеет непосредственное отношение к процессам развития. В технологических системах постоянно циркулируют потоки информации. При этом необходимо иметь в виду две разновидности информации (оперативная и стратегическая) и их связь как связь функции системы и структуры системы.

Оперативная информация составляет сущность, содержание технологических процессов и работает на стабилизацию функционирования данного технологического потока.

Стратегическая информация составляет сущность, содержание организации технологии и работает на повышение или понижение её уровня. Поэтому можно говорить об информационном подходе к выбору направлений развития технологий. Другими словами, прогрессивное развитие пищевых технологий диктуется эффективностью процессов отражения путём накопления стратегической информации.

Хранилище стратегической информации о той или иной технологии есть её структура. Информация хранится как бы в потенциальной форме и может переходить в оперативную информацию, когда возникает получатель информации и открывается соответствующий канал связи. Поэтому технологический поток можно рассматривать как гигантский аккумулятор стратегической информации.

Диалектическая модель развития: самоорганизация технологической системы. На этапе становления технологического потока происходит совершенствование как его функциональных возможностей, так и его структуры, в результате чего ослабляются внутренние противоречия технологической системы. При этом основными факторами в формировании системных свойств технологического потока являются его связи и, прежде всего, обратные. С достижением высокого уровня организации системы внутренних противоречий становится меньше. Однако противоречия не исчезают. Вместо одних возникают другие, как правило, менее острые, то есть характерные для более высокого уровня организации. Речь фактически идёт о самоорганизации системы «человек-машина».

Процесс самоорганизации складывается из двух составляющих: процесса саморегуляции саморазвития. Процессы саморегуляции есть преимущественно детермированные процессы, когда на каждое возникшее отклонение параметра системой вырабатывается управляющее воздействие. Но всё это происходит в достаточно узком диапазоне допускаемых отклонений. Так работают авторегуляторы в технических системах. Подчеркнём, что саморегуляция обеспечивает нормальное функционирование технологического потока в условиях воздействия внешней среды. Нормальное функционирование технологии означает «здоровье данного организма», его целостность. Процессы же саморазвития имеют преимущественно вероятностный характер. Саморазвитие повышает отражательную способность и уровень организации структуры технологического потока. Это происходит внутри системы также в результате взаимодействия с внешней средой.

Таким образом, самоорганизация это не только стабилизация обслуживающим персоналом некоторых параметров процессов технологического потока, но также его развитие сотрудниками научно-исследовательских институтов, вузов и конструкторских бюро, что приводит к совершенствованию системы «человек-машина».

В последние годы понимание научной картины мира существенно обогатилось более глубоким постижением феноменов информации и управления, а также признанием процессов самоорганизации и в неорганической природе. Самоорганизующиеся системы более не считаются специфичными только для мира живых организмов. Здесь необходимо сказать об относительно новой научной дисциплине -синергетике, которая устанавливает

Вестник ВГУИТ, № 2, 20 12 универсальность явления самоорганизации, её распространение и на неорганическую природу. Синергетика исследует состояние и таких сложных систем, какими являются пищевые технологии. Она рассматривает область неустойчивого равновесия, когда даже малое внешнее воздействие может привести к быстрому развитию процесса преобразования технологии.

Отклонения параметров жизнедеятельности технологической системы от нормы являются источником активности самоорганизации функциональной системы. При полном отсутствии отклонений, когда нет сигнала обратной связи, система управления как бы не работает. Этот казалось бы идеальный случай -не лучший вариант для развёртывания процесса саморазвития технологической системы. Для любых развивающихся систем лучше, когда есть (пусть в экспериментальном режиме) некоторые отклонения параметров от нормы. В этом случае система находится в состоянии не статического, а динамического равновесия. Таким образом, отклонения полезны: они осуществляют синергетический принцип упорядоченности через флуктуации. Однако отклонения не должны быть большими. В экспериментальном режиме функционирования технологического потока рекомендуется иметь 92,5 % годной продукции и 7,5 % дефектной [4]. В этом случае возможно эффективно выделить и в дальнейшем устранить наиболее важные системоразрушающие факторы, что собственно, и составляет процесс развития. Если же отклонение нарастает беспрепятственно и быстро достигает границ установленного диапазона и выходит за них, то управляющая подсистема не сможет вернуть систему в прежнее устойчивое состояние. В этом случае отклонение, перешедшее границу гомеостазиса, приводит систему в такое состояние, когда надо уже не управлять, а исправлять.

Отклонение параметра от номинала может происходить с различной скоростью в зависимости от мощности внешнего воздействия. В этом случае необходимо ещё при незначительной величине начавшегося отклонения выработать управляющее воздействие с необходимым упреждением. Такой учёт динамического фактора технологического потока весьма актуален в пищевых технологиях, но исключительно трудно реализуем. Вот почему разработка, создание и жизнеобеспечение аграрно-пищевых технологий (потоков) [4,5,6]

является сегодня техническим выходом из этой ситуации.

Возрастание уровня организации системы связано с её качественными изменениями. В пищевых технологиях - это прогрессивные методы преобразования сырья: новые конструкции машин, аппаратов и биореакторов, реализующих новые процессы, а также новые способы подвода энергии. Конечно, мы усложняем объект, но с детерминизацией его внутренних связей, то есть речь идёт об упорядоченном усложнении.

Диалектическая модель развития: сходящаяся спираль. Закономерности развития технологических систем не лежат на поверхности. Технологические потоки необходимо исследовать как открытые системы, находящиеся во взаимодействии с внешней средой. Без такого исследования можно ошибочно представлять процесс развития лишь как следствие разрешения внутренних противоречий данной технологии (например, производительность - качество). На самом же деле процесс самоорганизации системы «человек-машина» идёт под воздействием внешней среды, происходит адаптация системы и, как следствие, возрастание уровня её организации. Здесь возникает ряд вопросов. Состоит ли развитие технологии из одних лишь «скачков» или же из одних эволюционных подвижек? Или может быть и из «скачков», и из подвижек и в каком соотношении они находятся? Возможно ли измерить уровень организации системы и как оперировать этой величиной?

Известно, что развитие системы любой природы обусловлено стремлением повысить точность, устойчивость, управляемость и надёжность процессов как составляющих качества системы. Процессы самоорганизации технологических систем также носят сходящийся характер, так как при уже существующей структуре возрастание уровня организации имеет свой предел (область насыщения), определяемый возможностями накопления информации в данной структуре. Поэтому для процессов развития характерно стремление к негэнтропийной устойчивости.

В современной науке понятия информации и информационной энтропии стали основополагающими для теории развития. Информационная энтропия ( Н) воспринимается как мера дезорганизации систем любой природы. Эта количественная мера качественного состояния системы занимает интервал от наивысшего уровня организации ( Н = 0, бит)

до полной неопределённости (Н=1, бит для бинарных систем, какими являются пищевые технологии).

Информация и информационная энтропия связаны соотношением:

j+ Н = 1, где j - информация как мера упорядоченности; Н – информационная энтропия как мера беспорядка (хаоса).

Информационная энтропия определяется как

Н = -Е Р (х ) log Р (х), где Р (х ) - вероятность попадания случайной величины в интервал ( х (i-1); х ).

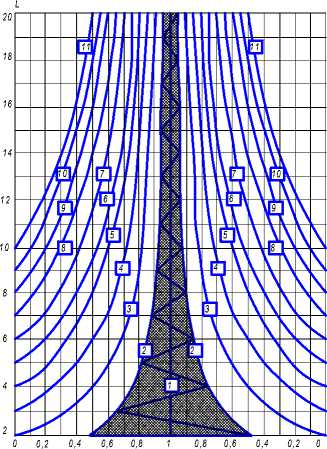

Рисунок. Модель процесса развития технологической системы (спираль развития) при различных уровнях организации (целостности) 9 : 1 - (+1,0); 2 - (0,0); 3 - (-1,0); 4 - (-2,0); 5 - (-3,0); 6 - (-4,0); 7 - (-5,0); 8 - (-6,0); 9 - (-7,0);10 - (-8,0); 11 - (-9,0)

Для случая с двумя возможными исходами эта формула примет вид

Н = — Р log 2 Р - (1 - Р) log 2 (1 - Р ), где Р – вероятность выхода годной продукции; (1 - Р ) - вероятность выхода дефектной продукции;

По этой формуле рассчитывается состояние бинарных систем, имеющих на выходе годную и дефектную продукцию. Максимальная энтропия в этом случае будет равна

Н mах = – 0,5 log 2 0,5 – 0,5 log 2 0,5, Н max = 1, бит.

Стабильность функционирования отдельной подсистемы определяется следующим образом [4,6]:

-

ŋ^ = 1 –Н^/Н mах .

А уровень целостности ( θ ) технологической системы, состоящей из L подсистем, рассчитывается по формуле

L

-

9 = Е П i - ( L - 1 ) .

Если на предприятии по самым разным причинам низка технологическая дисциплина и имеет место некоторый объем дефектной продукции, можно утверждать, что здесь низок уровень организации технологического потока или велика информационная энтропия. Вот почему количественно оценить реальный уровень организации технологии, то есть уровень её качества, и принять стратегические меры для повышения качества технологии есть актуальная научная и инженерная задача.

Процесс развития, начинающийся с максимальной информационной энтропии, может быть описан процессом накопления информации, исчисляемой как разность между максимальным и текущим значениями информационной энтропии. Следовательно, механизм развития технологии целесообразно рассматривать в координатах: упорядоченное усложнение (количество подсистем - L ) и информационная энтропия – Н ^(или стабильность - ŋ ^) с возможностью отчёта уровня организации (уровня целостности - θ ) на всех этапах развития системы процессов. Усложнение технологической системы происходит во времени и их векторы совпадают. Поэтому ординату L целесообразно рассматривать и как временнýю ось развития системы. Модель процесса развития (продольный разрез спирали развития), которая построена по расчётам в [4] показана на рисунке для различных уровней целостности бинарных технологических систем. При этом количественный информационный критерий ( θ ) адекватно описывает качественные процессы перехода от простой структуры технологии к более сложной и от плохо организованной системы процессов (суммативные системы) к хорошо организованной (целостные системы). Причём, если развитие идёт вследствие усложнения технологии, необходимо повысить стабильность функционирования всех её частей. Если же развитие есть результат упрощения технологии, то возможно снизить требования к стабильности её подсистем.

Огибающие кривые спиралей развития технологий - это уровни целостности систем, которые при 0 = +1 вырождаются в прямую, совпадающую с осью ординат. Заштрихованную область модели можно назвать областью целостных высокоорганизованных систем (при данных допусках на параметры выхода подсистем и за данный период диагностики системы); их целостность находится в диапазоне от 0 = 0 до 0 = +1. Именно эта область модели имеет технико-технологические предпосылки для разработки и создания безлюдных технологических потоков. Остальное поле модели - область суммативных систем. Огибающая 0 = 0 может считаться границей между этими классами систем.

Таким образом, диалектическая модель развития пищевой технологии получает свою систему координат, своё трёхмерное пространство (сходящаяся спираль развития), в котором информационная энтропия убывает, а стабильность функционирования возрастает от периферии к центру (к оси модели), что означает процесс возрастания уровня организации технологии.