Пищевые традиции неолитического населения Южного Тайваня (на материалах памятника Олуаньпи-2)

Автор: Гирченко Е.А., Иванова Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен отчет о научной командировке ее авторов на юг о-ва Тайвань, у. Пиндун, летом 2019 г. Цель исследования - анализ пищевых привычек неолитического населения прибрежной зоны южного Тайваня. Основные изыскания сконцентрированы вокруг памятника Олуаньпи-2 на одноименном мысу, являющемся самой южной точкой острова. Это один из наиболее ранних неолитических объектов, что делает материалы важными для понимания процессов адаптации мигрантов с материка к новой окружающей среде. Памятник был заселен примерно 4500 л.н. и население проживало здесь непрерывно вплоть до 2500 л.н. Проанализированы различные фаунистические остатки и орудия рыболовного промысла всех четырех культурных горизонтов, что позволило проследить увеличение объемов потребления с течением времени. Для интерпретации стратегий рыболовства и охоты древних обитателей стоянки частично привлекались этнографические свидетельства, письменные источники, а также использовались личные наблюдения авторов. На Олуаньпи-2 находят большое количество рыболовных крючков и грузил для сетей, фаунистические остатки 15 видов рыб, а также моллюсков, черепах и наземных животных. Грузила (242 находки) и рыболовные крючки (58 находок) были типологизированы на основе сопоставления формы и материала. Сравнение размеров крючков показывает, что цельные, например, из раковины, скорее всего, использовались для ловли мелкой рыбы, сложносоставные - для глубоководной или большей по размеру. Из наземных животных в рацион входили олени как основной источник мяса, а также дикий кабан и мунтжак.

О-в тайвань, неолит, памятник олуаньпи-2, традиции питания, рыболовство, охота

Короткий адрес: https://sciup.org/145145091

IDR: 145145091 | УДК: 903.28 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.074-079

Текст научной статьи Пищевые традиции неолитического населения Южного Тайваня (на материалах памятника Олуаньпи-2)

Летом 2019 г. сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН провели исследования материалов памятника Олуаньпи-2 в у. Пиндун на юге Тайваня. Данный объект расположен на одноименном мысу, являющемся самой южной точкой острова. Цель изысканий – анализ пищевых привычек неолитического населения прибрежной зоны южного Тайваня. Это один из наиболее ранних неолитических объектов данного региона, что делает материалы важными для понимания процессов адаптации мигрантов с материка к новой окружающей среде. Проанализированы различные фаунистические остатки и орудия рыболовного промысла из культурных горизонтов 1–4, что позволяет проследить увеличение объемов потребления с течением времени.

Остров Тайвань отделен от материка, юго-восточного побережья пров. Фуцзянь КНР, проливом шириной ок. 160 км. Остров расположен на конце континентального шельфа, известно, что в палеолите он был связан с материком сухопутным мостом. На Тайване находят археологические объекты, датируемые 20–30 тыс. л.н.: например, стоянки Цзочэнь в у. Тайнань и Чанпинь в у. Тайдун на восточном побережье. Однако на данный момент нет никаких сведений о преемственных связях между палеолитическими памятниками и неолитом региона, предположительно принесенным мигрантами с материка. Палинологические исследования центрального Тайваня показали, что 8 тыс. л.н., во время климатического оптимума, температуры были выше на 2–3° в сравнении с современностью. Этот период длился до 3000 л.н. [Li Kuang-ti, 1997, p. 15]. К 5 тыс. до н.э. относятся первые неолитические стоянки культуры Дабэнькэн, носители которой заселили большую часть западного побережья и архипелаг Пэнху. Чжан Гуанчжи писал, что Дапэнькэн могла выступать в качестве культурообразующей традиции Юго-Восточной Азии [Chang Kwang-chih, 1977, p. 141–143]. В материалах юго-западных памятников, например, Наньгуань-ли и Наньгуаньли Дун в у. Тайнань, находят также зерна чумизы – это одни из наиболее ранних свидетельств земледелия на острове. В Дабэнькэн находят мотыги, но данные артефакты единичны, их находят вместе с многочисленными и разнообразными орудиями охоты и рыболовства. Примерно к 4500 л.н. относится целая серия неолитических культур – Чжишаньянь и Юаньшань на севере, «луншаноидных» в центральных западных районах и вдоль южного побережья, Цилинь и Пэйнань на востоке. Большая часть памятников расположена на низких морских и речных террасах. И здесь мы наблюдаем уже явные признаки рисосеяния.

Большая часть публикаций по следних 20 лет в большей степени сконцентрирована вокруг построения единой шкалы последовательности культур Тайваня, лишь некоторые из них обращаются к реконструкции хозяйственной деятельности древнего населения. В рамках данного исследования важно было понять, на какую ресурсную базу опирались обитатели стоянки, каким было соотношение различных типов пищи в рационе и менялось ли оно с течением времени. Выбор опорного памятника не случаен, раскопки показали, что он был заселен примерно 4500 л.н. и население проживало здесь непрерывно вплоть до 2500 л.н. [Li Kuang-ti, 2001]. Исследование включает в себя анализ наиболее распространенных объектов охоты, рыболовства и собирательства в период доземледельческо-го неолита (до примерно 3500 л.н.) – моллюсков, морских рыб, черепах, наземных животных. Обилие о статков первых двух видов говорит о развитых рыболовных стратегиях. В последний период существования памятника мы наблюдаем сосуществование двух разных типов хозяйствования – рыболовного и земледельческого.

Расположение древнего поселения имеет большое значение для стратегий освоения пищевых ресурсов и стабильности их использования. Окрестности Олуаньпи – это суходольная долина, даже в настоящее время здесь нет рисовых полей, что объясняется отсутствием рек; лес представляет собой очень узкую полосу на севере, морское же побережье расположено в 200 м. Ближайшая к памятнику деревня находится в 3 км, и ее жители в основном заняты выращиванием суходольных зерновых культур, сахарного тростника, сизаля, кукурузы и даже в настоящее время испытывают трудности с доступом к питьевой воде. Этнографические исследования показывают, что местному населению было известно подсечно-огневое земледелие. 100 м2 было достаточно, чтобы прокормить семью из 6 человек. Сначала срубались деревья, мотыгой обрабатывалась земля, после того как трава высыхала, ее поджигали. Территория засеивалась просом. Весь экоцикл на одном участке занимал не более 20 лет.

Первый исследователь этого памятника, Ли Гуанчжоу, предположил, что Олуаньпи-2 мог быть заселен примерно 4500–4000 л.н. Первый слой (4000–3750 л.н.; известна одна радиоуглеродная дата раковины из слоя – 3985 ± 145 л.н.) характеризуется появлением крашеной керамики. Во втором периоде (3750–3500 л.н.) количество керамики существенно увеличивается. На третьем (3500–3000 л.н.; известна одна радиоуглеродная дата памятника – 2730 ± 120 л.н.) и на четвертом (3000–2500 л.н.) этапах крашенная керамика исчезает, данные два периода характеризуются некрашеной неорнаментированной посудой [Li Kuang-chou, 1974; Sung Wen-hsun, 1967].

К культурному горизонту 1 отно сится не так много фаунистических остатков. Это преимущественно раковины улиток-тюрбанов ( Turbinidae ), найдены кости акул, марлинов, отдельные находки костей кефали, луциана, рыбы-попугая, мурены, окуня, губана. Находят ко сти пятнистых оленей ( Cervus unicolor swinhoii ), дикого кабана ( Sus scofa taivanus ), мунтжака ( Muntiacus reevesii micrurus ). Среди орудий ловли рыбы найдено несколько грузил для сетей. Количество находок небольшое, что заставило некоторых исследователей предположить, что стоянка имела сезонный характер. Возможно, люди приходили сюда во время сбора моллюсков и рыбалки.

Культурный горизонт 2 характеризуется значительным ростом находок ко стей морских обитателей (практически в два раза) при небольшом количестве костей животных и морских черепах. Число раковин моллюсков больше, чем во всех других горизонтах. Улитки-тюрбаны составляют 97 % всех обнаруженных раковин моллюсков. К уже встречавшимся в горизонте 1 видам рыб добавились рыба-еж (как известно, очень ядовитая рыба, в пищу не употреблялась), губан, мурена, морской окунь, рыба-хирург, корифена. Обилие и разнообразие пищевых ресурсов говорит о том, что стоянка перестала иметь сезонный характер и стала постоянной.

Культурный горизонт 3 характеризуется обилием костей диких животных, что, вероятно, связано с ростом населения на стоянке. Доминантными по-прежнему о стаются моллюски-тюрбаны, однако их доля от общего количества снижается, появляются панцирные моллюски, что говорит о расширении рациона в данной категории. Среди морских рыб доминируют марлиновые, появляются новые виды – спинорог, морская щука, рыба-император. Марлины достаточно большие по размеру рыбы. Наличие таких видов в материалах неолитической стоянки говорит не только о расширении диеты, но и о более совершенных способах охоты в открытом море. Важно подчеркнуть, что постепенное увеличение доли морской рыбы крупных размеров в рационе и пик потребления приходится именно на третий период, когда количество костей акул, марлинов, кефали, рыб-попугаев превышает количество остатков мелкой рыбы. К сожалению, на данный момент нет археологических находок каких-либо плавучих средств в этом регионе. Кости оленя в процентном отношении встречаются реже, мунтжаки – эпизодически.

Культурный горизонт 4 характеризуется резким сокращением костей животных и рыб. Теперь количество костных остатков равно примерно 1/6 совокупного объема третьего слоя. Улитки-тюрбаны все еще представляли собой основную часть палеодиеты. Отсутствуют упомянутые ранее угорь, морской окунь, барракуда, рыба-хирург, рыба-еж. Основу охоты все так же составляли олени, но их количество сокращается. Вероятно, эти изменения были связаны с изменением ресурсной базы.

Современные рыбаки ловят рыбу сетями, удочкой или арканом. Прибрежные воды Тайваня населяет 22 вида акул ( Carcharhinidae ), но в районе п-ова Хэнчунь встречается только Carcharhinus sorrah (Серо-бурая или пилозубая рифовая акула). Арканом рыбак ловит хвост акулы, когда она в спокойном состоянии, и вытаскивает на поверхность. Сезон охоты на голубого и черного марлинов длится с октября по март. Рыбаки приманивают его тунцом и пронзают гарпуном. Акулы, судя по этнографическим свидетельствам, не употреблялись в пищу, в основном добывались на продажу и в качестве украшений [Chen Chi-lu, 1968, p. 39–40]. На памятнике Олуаньпи-2 было найдено несколько акульих зубов с отверстиями. По находкам в культурном горизонте 3 мы предполагаем, как уже указывалось, стремительное увеличение населения во время формирования горизонта и, кроме того, активизацию морской охоты на крупную добычу параллельно с постепенным развитием сельского хозяйства.

В материалах Олуаньпи-2 находят кости морских черепах пяти видов Chelonia mydas (зеленая черепаха), Caretta caretta (логгерхед), Eretmochelys imbuicata (бисса), Lepidochelys olivacea (оливковая черепаха), Dermochelys coriacea (кожистая черепаха). Наибольшее количество находок приходится на третий горизонт. Археологических свидетельств ловли морских черепах не сохранилось. Сейчас ловля черепах на архипелаге Пэнху длится с мая по октябрь. Согласно этнографическим свидетельствам, морских черепах добывают посредством тралового лова, стационарных и дриф- терных сетей, ярусного лова, минирования: яйца черепах ищут вручную.

Что касается моллюсков, то они доступны в течение всего года, однако в этнографии нет примеров того, чтобы какое-то сообщество опиралось исключительно на данный тип промысла как доминантный. Большое количество раковин из Олу-аньпи-2 наблюдается с первой до последней стадии, в особенности в культурных горизонтах 2 и 3, на которых отмечается рост поселений и численности населения. В основном это брюхоногие моллюски из семейства турбинид, распространенных на глубине от 10 до 30 м вдоль прибрежной зоны п-ова Хэнчунь, в особенности, Turbo marmoratus Linnaeus , диаметром от 15 до 20 см, Turbo setosus Gmelin и самые большие Turbo argyrostomus . В первом периоде доля турбинид от общего количества раковин составляет 88 %, во втором и третьем – 77 % (время наибольшего разнообразия представленных моллюсков), в четвертом – 89 %. Второе по распространенности семейство морских моллюсков – мурициды (иглянки; лат. Muricidae), встречаются Drupa morum, Thais clavigera, Thais aculeata и др. Наиболее важным наблюдением является тот факт, что на последнем этапе, по сравнению с предыдущими периодами, проявляется ориентированность на определенный тип моллюсков, что говорит о том, что население стало отдавать предпочтение только конкретным их видам.

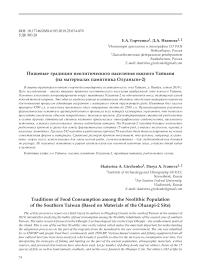

Орудия, связанные с индивидуальным способом рыбной ловли на удочку и сетями, представлены грузилами (242 экз.) и рыболовными крючками (58 экз.). Грузила – это, как правило, овальные или плоские гальки песчаника. Различия в форме, размерах и весе позволили разделить грузила на 5 типов (рис. 1).

Тип 1 – наиболее массивные грузила с двумя желобками, иногда с дополнительным, расположенным перпендикулярно к горизонтальным, соединяющим их. К этому типу относится 52 артефакта, что составляет 21 % от общего количества находок грузил. Тип 1 значительно превосходит остальные по весу.

Тип 2 – грузила с двумя выбоинами, расположенными параллельно по длинным сторонам пло-

Рис. 1 . Рыболовные грузила памятника Олуаньпи-2.

1 – с выбоинами по бокам; 2, 3 – с двумя бороздками на вершинах; 4 – с тремя бороздками на вершинах и посередине (по [Li Kuang-ti, 1997, p. 204]).

ской гальки. К этому типу относятся 27 артефактов, что составляет 11 % от общего количества грузил.

Тип 3 – грузила из плоской гальки с тонкими бороздками для шнурка на вершинах. К этой категории отно сятся 135 артефактов (65 % от общего количества). Сюда входят также грузила из раковины turbo marmoratus (мраморный турбо) и из коралла, выполненные в той же технике.

Тип 4 – грузила из пло ской гальки с тремя тонкими бороздками для шнурка на вершинах и посередине. К этой категории относятся 7 артефактов (3 %). Они, как правило, значительно длиннее грузил типа 3.

Тип 5 – грузила с двумя симметрично расположенными выбоинами, похожие на тип 2, но выполненные из раковины turbo marmoratus .

Количественные показатели всех пяти типов грузил на разных этапах существования памятника представлены в виде таблицы 1.

Для культурного горизонта 3 характерно сосуществование не скольких типов размеров, что говорит о том, что, вероятно, данные грузила использовались для разных целей, например, как утяжелители для удочек и грузила для сетей. Изменения количественных показателей на раз-

Таблица 1. Распределение типов грузил по культурным горизонтам памятника Олуаньпи-2

|

Тип |

Горизонт 1 |

Горизонт 2 |

Горизонт 3 |

Горизонт 4 |

Всего |

|

1 |

0 |

2 |

13 |

37 |

52 |

|

2 |

0 |

3 |

7 |

17 |

27 |

|

3 |

2 |

2 |

90 |

41 |

135 |

|

4 |

0 |

0 |

2 |

5 |

7 |

|

5 |

1 |

1 |

14 |

5 |

21 |

|

Всего |

3 |

8 |

126 |

105 |

242 |

Таблица 2. Распределение различных типов крючков на памятнике Олуаньпи-2

|

Тип |

Горизонт 1 |

Горизонт 2 |

Горизонт 3 |

Горизонт 4 |

Всего |

|

1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

6 |

|

2 |

0 |

0 |

3 |

1 |

4 |

|

3 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

4 |

0 |

2 |

3 |

0 |

5 |

|

5 |

0 |

5 |

20 |

8 |

33 |

|

Не определен |

0 |

1 |

7 |

1 |

9 |

|

Всего |

0 |

9 |

35 |

14 |

58 |

ных этапах свидетельствуют о превалировании той или иной стратегии рыбного промысла.

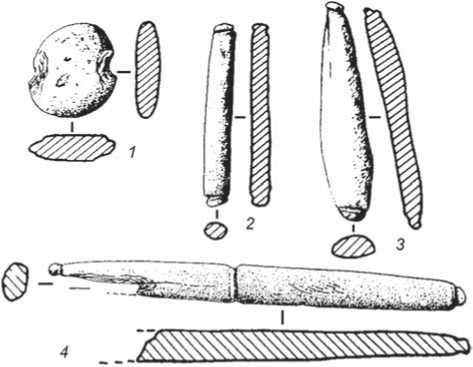

На памятнике обнаружено 58 фрагментов и целых крючков, их можно разделить на пять типов в зависимости от формы и материала (галька, раковина turbo marmoratus, кость). Большая часть находок фрагментарна и не подлежит типологизации. Общие количественные показатели археологически целых находок следующие – 12 артефактов с заостренными концами без бороздки (тип 1), 4 находки с заостренными концами с бороздкой посередине (тип 2), 1 фрагмент крючка с двумя бороздками (тип 3), 5 крючков из раковин мол- люсков (тип 4); 33 сложносоставных крючка (тип 5) (табл. 2; рис. 2). Все находки последнего типа фрагментарны. Две находки кончика с шишечкой на конце в длину составляют примерно 70 мм.

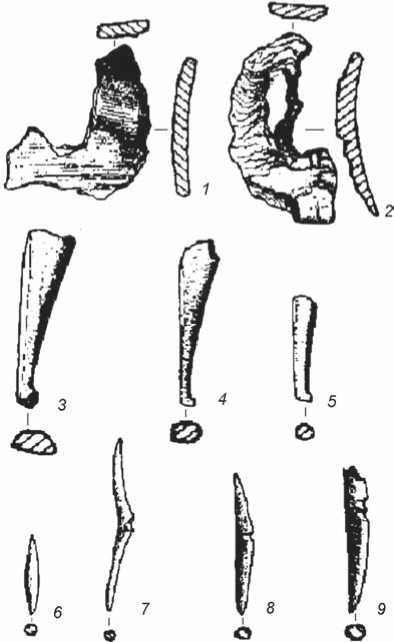

Сравнение размеров крючков и ртов описанных рыб показывает, что цельные, например, из раковины, скорее всего, использовались для ловли мелкой рыбы, сложносоставные – для глубоководной или большей по размеру рыбы. К сожалению, все находки сложносоставных крючков обломаны и нет возможности точно реконструировать, как они цепляли рыбу. Китайскими археологами под руководством Ли Гуанти был предложен вариант рекон-

Рис. 3. Реконструкция сложносоставного рыболовного крючка с грузиком-утяжелителем (по [Li Kuang-ti, 1997, p. 218]).

Рис. 2. Рыболовные крючки памятника Олуаньпи-2.

1, 2 – из раковины моллюска; 3–5 – сложносоставные крючки, фрагменты; 6 – с заостренными концами без бороздки; 7, 8 – с заостренными концами с бороздкой посередине; 9 – с двумя бороздками (по [Li Kuang-ti, 1997, p. 218]).

струкции крючка для ловли глубоководной рыбы с использованием грузил типа 1 и сложносоставного крючка (рис. 3).

В Олуаньпи-2 чаще всего охотились на оленя ( cervidae, в основном тайваньский пятнистый олень, китайский мунтжак и индийский замбар), и дикого кабана ( suidae, в основном, тайваньский дикий кабан). Из костей делали крючки для рыбной ловли, проколки. К сожалению, в Олуаньпи-2 найдено очень мало орудий охоты. Методы охоты также реконструируются на основе этнографических свидетельств и исторических источников – в первую очередь, это сети-ловушки и поджог лесополосы. Дикий кабан распространен как на равнинах, так и в горных лесах высотой 3000 м, олени встречаются на равнинах и территориях до 300 м над ур. м., мунтжак на высоте до 1800 м. При нехватке пресной воды и отсутствии подходящей растительности большие животные обитали к северо-востоку от п-ова Хэнчунь к 8 км от поселения Олуаньпи-2. Мелкие животные – зайцы, крысы, белки – водились возле памятника. Этнографические данные свидетельствуют о том, что мелкие грызуны использовались в пищу. Кости собак на Олуаньпи-2 встречаются на всех этапах. В исторических свидетельствах XVII в. сказано, что индивидуальная охота была под запретом, зимой на охоту на оленей выходила группа из более 100 охотников с собаками, преследовала их, окружала и забрасывала горящими гарпунами. «Добыча одной охоты могла составить кучу величиною с небольшой холм» [Li Kuang-ti, 1997, p. 243]. Логично, что племена, жившие внутри острова, больше внимания уделяли охоте, нежели население прибрежных территорий. Этнографические данные свидетельствуют о том, что аборигены занимались охотой преимущественно зимой, это связано как с завершением этапа сельскохозяйственных работ, так и с опасностью рыбалки в открытом море в связи с периодом сильных северо-восточных муссонов. Возможно, эту же информацию можно проецировать и на древних обитателей Олуаньпи. Потребление продуктов охоты достигло своего пика в третьем периоде и уменьшилось в четвертом. Пятнистый олень, самый большой по размерам, был менее распространен в начале и более значим в позднем периоде. Дикий кабан равномерно представлен во всех периодах. Тем не менее не наблюдается такого сокращения продуктов охоты, как это было характерно для морского промысла.

Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, проект 18-09-00010 «Древние культуры островной части Юго-Восточной Азии: происхождение, особенности и региональное значение».

Список литературы Пищевые традиции неолитического населения Южного Тайваня (на материалах памятника Олуаньпи-2)

- Chang Kwang-chih. The Archaeology of Ancient China. - New Haven: Yale Univ. Press, 1977. - 535 p

- Chen Chi-lu. Material Culture of the Formosan Aborigines. - Taipei: Taiwan Museum, 1968. - 422 p

- Li Kuang-chou. Rethinking O-luan-pi, a Prehistoric Site at the Southern Tip of Formosa // Bull. of the Dep. of Archaeol. and Anthropol., National Taiwan Univ. - 1974. -N 35/36. - P. 48-61

- Li Kuang-ti. Change and Stability in the Dietary System of a Prehistoric Coastal Population in Southern Taiwan. -Phoenix: Arizona State Univ. Press, 1997. - 293 p

- Li Kuang-ti. Prehistoric Marine Fishing Adaptation in Southern Taiwan // J. of East Asian Archaeol. - 2001. -N 3. - P. 47-74

- Sung Wen-hsun. O-luan-pi, a Prehistoric Site at the Southern Tip of Taiwan // Ann. Bull. of the China Council for East Asian Studies. - 1967. - N 6. - P. 1-46