Письмена предков. Рецензия на книгу: Удмурты: тайна тамги / сост. Г. Г. Грязев. – Ижевск: Удмуртия, 2018. – 80 с.: ил.

Автор: Владимир Ильич Рогачев, Сергей Николаевич Степин

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: События, люди, книги

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147234589

IDR: 147234589

Текст статьи Письмена предков. Рецензия на книгу: Удмурты: тайна тамги / сост. Г. Г. Грязев. – Ижевск: Удмуртия, 2018. – 80 с.: ил.

Рецензия / Review

ПИСЬМЕНАПРЕДКОВ

LETTERSOF THE ANCESTORS

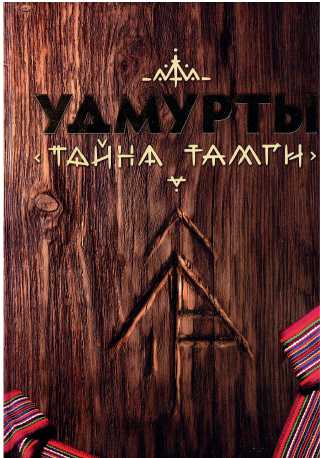

Рецензия на книгу: Удмурты: тайна тамги / сост. Г. Г. Грязев. – Ижевск: Удмуртия, 2018. – 80 с.: ил.

Book review: Udmurts: the secret of tamga / comp. G. G. Gryazev. – Izhevsk: Udmurtia, 2018. – 80 p.

Так как вотяки (удмурты) не имеют своей письменности, то вместо фамильного знака каждый домохозяин употребляет тамгу, которая после его смерти переходит к сыновьям, именно в неизменном виде, если сын один, или разделенная на части, если их несколько.

Иоганн Фридрих Эрдма.

Путешествие по Вятской губернии 1816 года

Пус показывает принадлежность роду (воршуду). Этот знак вначале, в период матриархата, был материнским, а потом стал передаваться в роду от отца к старшему сыну, а младшим он до ставался в несколько измененном виде.

Удмурты: тайна тамги

Книга «Удмурты: тайна тамги», вышедшая в издательстве «Удмуртия» в 2018 г., попала в лонг-лист ежегодного конкурса «Лучшая книга России» и была отмечена в двух номинациях. Реализованный проект можно назвать удачным по ряду причин, наиболее важными из которых являются актуальность темы, ее проблемное изложение на широком этнографическом материале, яркая и убедительная форма подачи материала, фактографич- ность, историзм, тщательно выверенная компоновка текста, использование возможностей современной полиграфии в сочетании с дизайнерским искусством.

Книга состоит из отдельных очерков – на наш взгляд, это наиболее приемлемая форма для изданий такого рода. Первым вполне уместно и логично дается исторический очерк «Удмурты» доктора исторических наук, профессора Удмуртского государственного университета В. Е. Владыкина. В нем популярно раскрываются этногенез, формирование и расселение финно-угорских народов, в том числе удмуртов, в Приуралье. Анализ археологических материалов позволил ученому определить ключевую роль культуры ананьинских и пьяноборских племен в формировании поломской и чепецкой родоплеменных общностей, составивших основу удмуртского этноса. Точка зрения профессора опирается на историко-ар- хеологические артефакты, лингвистические и топонимические свидетельства. Очерк объективно рисует становление, хозяйственно-экономическое развитие, занятия лесными промыслами, земледельческий быт, формирование духовной культуры удмуртского народа в ландшафтно-географической зоне Приуралья в тесном соседстве с татарами, русскими. В целом следует отметить, что историческая реконструкция истории удмуртов, осуществленная В. Е. Владыкиным, является нужным контекстом и важной предпосылкой для понимания предмета разговора и дальнейшего развития темы традиционной культуры удмуртов, ее ко-

@ дификационной знаково-орнаментальной системы.

Следующую страницу культуры этноса представляет очерк Берната Мункачи «Среди удмуртов» (перевел и подготовил кандидат филологических наук А. Н. Уваров), дающий информацию об обрядовой, песенно-музыкальной культуре, богатой духовности удмуртов, мифопоэтическом восприятии окружающей действительности, основных векторах творческого осмысления мира. И первый, и второй очерки богато иллюстрированы тематическими историческими рисунками и картами, изображением археологических находок, историческими и современными фотографиями.

Очерк «О материнстве как основе рода, о родовых названиях и знаках собственности у вотяков с изображениями знаков собственности в тексте и отдельной таблицей» П. М. Сорокина (подготовил кандидат исторических наук В. С. Чураков) непосредственно обращен к проблеме тамга-знаков. В очерке статистик пытается раскрыть природу тамг, их происхождение, связь с родоплеменным строем удмуртов, которые в ХIХ в. еще можно было уловить, хотя и с трудом. Вводится понятие «подэм пус» (т. е. родовое (воршудное) «знамя», бортное пятно) как знак собственности. На основании более чем 500 пусов, собранных энтузиастом в ХIХ в., прослеживаются связь знака с тем или иным родовым кланом, его изменения при переходе от отца к сыновьям, исследуются характер изменений, природа рисунка.

Интерес представляет детальная систематизация пусов на простейшие сочетания: 1) система параллельных линий; 2) угол, зам-

СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

кнутый или незамкнутый, в четырех положениях; 3) ломаная или смешанная линия; 4) параллелограмм; 5) крест, а также таблица, в которой выделяются простые и изобразительные знаки (с. 35). Значимость очерку придает и то, что тамги собраны в период их интенсивного бытования, имеют характер кодификационно-семиотической системы, реализующейся в форме традиционной письменности и обозначающей принадлежность к тому или иному роду жителей удмуртских поселений.

Весьма ценной, на наш взгляд, является фиксация знаков, принадлежащих к конкретным родам: род Апья – мумы пус ‘ромб’, род Боня – тирнуллон ‘натопор-ник’, род Ворча – курег кук ‘куриная нога’, род Вэнья – крест кэчат ‘диагональный крест» и т. д. Наряду с геральдическим значением пусов исследователь ХIХ в. отметил использование знаков в рамках бытового юридического права как знаков собственности, наносимых на борти для их сохранности от кражи или порчи: «…глав-нейшим образом для бор-тей и употреблялись пусы» (с. 39). Обращается внимание на способ нанесения пусов – «сильными ударами топора», что объясняет нам, почему пусы «так просты и состоят из прямых линий». «Главнейший материал, на который они наносились, – дерево – «дозволяет делать только широкие и прямолинейные зарубки» (с. 39).

Очень важно, что до нас дошла структура пусов, в которой различаются выл ил ‘верх’ и дынь ‘низ’, бур-палань ‘правая сторона’ и палань ‘левая сторона’, модос ‘осевые и корневые черты’, бурд ‘правое и левое крыло’. Автором раскрываются правила нанесения

знаков: вначале «воспроизводится родовая основа, а затем уже прибавочные нарезки» (с. 39). Рассматриваются способы видоизменения знаков с помощью дополнительных чеков (от глагола чеканить – «ударять, отмечать)», детализируется использование знаков различными удмуртскими родами, патриархальными семьями, даются названия знаков, их этимологическая расшифровка, прослеживаются изменения пусов, обусловленные степенью сложности, порядком отделения сыновей от родителей, присутствием в селении других родов со сходными тамгами. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ знаков удмуртских родов, указываются принципы их наследования, видоизменения основ пусов в пределах рода, что, кстати, фиксируется и у других финно-угров России1.

Столь скрупулезное описание процессов нанесения и бытования знаков представляет научный интерес для современных исследователей кодификационносемиотических систем прошлого.

Наряду с подэм пусами – бортными пятнами П. Н. Со- рокин отмечает существование гужем пусов – полевых знаков, использовавшихся при межевании, нарезке земельных наделов и их фиксации за крестьянами. Подобные знаки находили широкое применение и у других народов Приуралья и Поволжья2. В целом очерк несет в себе значительный блок этнографических знаний о бытовании в историческом прошлом кодификационносемиотической системы удмуртского народа, имеющей значительную историко-культурную ценность.

В очерке «Книга и письменность в традиционных представлениях удмуртов» автор, кандидат филологических наук А. В. Камитова, на материале легенд, преданий, этнографических фактов, письменных материалов доказывает бытование у удмуртов традиционного письма в виде идеографических и пиктографических знаков, с помощью которых передавалась информация, велся счет, фиксировалась собственность. В частности, на так называемых долговых бирках ставился фамильный знак владельца. Очерк написан с использованием сравнительного материала коми тамговых знаков - пасов. Отмечается связь пусов и орнамента, указывается на использование тамг в качестве мотивов орнаментации. Автором делаются выводы о применении «тамговой письменности в различных сферах: в хозяйственной и государственной жизни (клеймение, мирские приговоры), в торговле (воршуд-ный знак могли продать), в судебном разрешении споров, в имущественных отношениях (тамговые надписи, удостоверяющие собственность)» (с. 56). Уточним: скорее всего знак как символ собственности продавался вместе с бортным ухожаем, бортями, что оформлялось как юридическая имущественная сделка.

Исследователем отмечается, что «мифопоэтические воззрения удмуртов о книге, письменности, знания тамговых знаков связаны с представлениями о письменной культуре» (с. 56). Отсюда следует утверждение, что «сопутствующие понятийные термины в процессе эволюции закономерно закрепились в удмуртской лексике, а с возникновениемуд-муртской письменности они стали активным обслуживающим инструментарием в этой области» (с. 56).

Очерк А. В. Камитовой замыкают страницы-заставки с изображением нескольких сотен пусов, а также знаков традиционной удмуртской цифровой системы из книги С. Н. Виноградова «Кладезь удмуртской философии и магии»3.

Заключает книгу очерк «Удмуртские народные узоры и значение их названия» народного художника Удмуртии С. Н. Виноградова. В нем исследуются такие уходящие в глубь веков этнографические нюансы, как происхождение и семантика названий узоров, связанных с космическими мотивами: солярный знак питырес (окружность, круг с радиальными лучами), иначе называемый шунды пужы ‘узор солнца’, толэзь пужы ‘узор луны’, кизили пужы ‘узор звезды’. Отрадно, что художником профессионально рассматриваются обширные группы орнамен- тальных мотивов. В части растительных орнаментов выделяются наиболее популярные узоры, связанные с местной флорой – важной частью растительного мира Приуралья: кыз пужы ‘елочка’, кыз йыл пужы ‘макушка ели’. Они стали украшением нагрудной части праздничной девичьей одежды гадь котыртэм ‘букв.: ограда грудей’. Подобные узоры наблюдаются и у других финно-угров4. С. Н. Виноградовым приводятся многочисленные примеры растительных мотивов, свидетельствующие о тесной связи человека с природой, его наблюдательности, об эстетизации природных объектов в народном сознании: пужым пужы ‘сосна’ (узор по подолу повседневной женской одежды), легезьпу пужы ‘шиповник, узор шиповника’, боры куар ‘листья клубники’ и др. Близкие по характеру растительные узоры известны мордовским вышивальщицам5.

В числе известных зооморфных мотивов выделяются курег пыд ‘куриные лапки’, юсь ‘лебедь’, юсь пуз ‘лебединое яйцо’, чож бурд пужы ‘утиные крылья’, зазег пинь ‘гусиные зубки’, кый син пужы ‘змеиный глаз’. Типологически сходные мотивы этнографами отмечены в мордовской орнаментике - в вышивке6. Удмуртская орнаментика представлена также узором в пермском зверином стиле, изображающим хищную птицу, душес пужы ‘узор ястреба’, который, вероятно, имел некие обереговые, охранительные функции. Вышивальщицам известен узор така сюр ‘бараньи рога’. С большой долей вероятности можно утверж- дать, что в его основе лежит стилизованная форма одного из семейно-родовых знаков удмуртов. В копилке этнографов такой же знак встречается в значительном числе семейных тешксов (зарубок, тамг) родственной удмуртам мордвы7. Этимология узора вало-ва-ло ‘кони’ связана с древнеудмуртской мифологией, с культом коня. Специфика этого орнаментального мотива в том, что он вышивается на полотенцеобразном свадебном платке невесты, символизирующем счастливую дорогу новобрачной.

В очерке художника раскрывается этимология ряда других узоров, в том числе связанных с антропоморфными мотивами, а также мотивами предметов домашнего обихода.

Подчеркнем, что, может быть, впервые во всей финно-угорской орнаментали-стике, после А. О. Гейкеля, С. Н. Виноградов дает рисунки удмуртских узоров с их терминологическим обозначением, что имеет исключительную и непреходящую ценность для потомков. Такой скрупулезный подход к орнаментальным мотивам финно-угров демонстрировали ранее, кроме упомянутого А. О. Гейкеля8, лишь В. Н. Белицер9, Т. А. Крюко-ва10, Л. С. Грибова11.

Материал очерка можно назвать украшением книги: он во всей полноте дает представление о красоте духовной культуры, сформировавшихся в древности мировоззренческих установках этноса, творческой фантазии, эстетических способах освоения мира, отразившихся в удмуртской народной орнаментике, насчитывающей несколько сотен лет.

Правомерно утверждать, что издание получилось. Иллюстрации, визуальный ряд сопровождают текстовый материал, облегчают понимание разделов книги, усиливают интерес к ней. Книга поражает воображение светописью, богатством красок, насыщенной иллюстративной частью: десятками репродукций старинных картин на тему удмуртского быта, фотографиями археологических и исторических реконструкций «Пермский звериный стиль», «Материалы ананьинской культуры», «Материалы Тарасовского могильника», картографическими материалами ХVIII в. «Карта вятского наместничества», портретами Н. И. Ильминского, Б. Мунка-чи, Г. Е. Верещагина, рисунками и гравюрами К. О. Бро-жа и В. К. Зейпеля. На всех фотографиях точно схвачены, тонко отмечены черты удмуртского народа, его красота и скромность, трудолюбие и сердечность, мягкость нрава и доброта, открытость и щедрость, радушие и гостеприимство. Видеоряд представляет не только знаковую систему удмуртского народа, но и естественную связь пусов с богатейшим удмуртским орнаментом, не оставляя сомнений в том, что многие знаки этой системы стали основой мотивов декора одежды.

Из поля зрения составителя не выпало и своеобразное отражение мифологических воззрений удмуртов в изобразительных видах искусства. Так, в очерке С. Н. Виноградова отмечается использование в удмуртской вышивке с помощью выработанной веками знаково-символической системы узоров, связанных с луной, солнцем, звездами, а также природных мотивов: водоплавающей птицы – чож, коня – вало-вало, соловья – учы, стрекозы – вукар-нан, бабочки – бубыли.

Весь комплекс духовной культуры удмуртов в книге проанализирован с учетом исторических реалий, с привлечением этнокультурных параллелей и сопоставлений. Главное внимание уделялось таким основополагающим аспектам проблемы, как связь знаковой и орнаментальной системы с традиционными представлениями народа об устройстве мира, с его хозяйственно-промысловой деятельностью, в ходе которой возникала необходимость фиксации предметов собственности с помощью знаков традиционного письма. Выявлены внутрисистемные связи знаков и орнаментальных мотивов вышивки. Названия некоторых узоров: пичи печет ‘маленькая печать’ (клеймо), куско печет ‘приталенная печать’ (клеймо), сюро печет ‘печать с рогами’ (клеймо) и др. – свидетельствуют об использовании пусов в качестве основы для орнаментальных мотивов в удмуртской вышивке.

Книга сделана со вкусом, с любовью, написана хорошим научно-популярным языком. Несмотря на научный характер издания, ученые не увлекаются терминологией, не загромождают ею страницы, приводя доступную интерпретацию сложных понятий. Исключительная информативная насыщенность книги позволяет утверждать, что мы имеем дело с изданием, где словам тесно, а мысли просторно. Творческая удача стала воз- можной после длительной и тщательной выверки всех разделов книги, добротного редактирования, искусной электронной верстки, подгонки всех ее частей друг к другу, где все необходимо, все нужно для понимания главной идеи. Авторский слог легок и красив, понятен и доступен широкой читательской аудитории. Богатый и занимательный материал может быть использован и рядовым читателем, и студентом-гуманитарием, и начинающим ученым.

Издание вызывает интерес и по другой причине. Работ подобного характера по кодификационно-семиотической системе финноугорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья за последние десятилетия издано немного. Это исследования Л. С. Грибовой12, А. А. Трофимова13, Р. Б. Ахмерова14, И. Баски15, Г. Макарова16, В. И. Рогачева17, Н. В. Бортниковой18.

Редким исключением является защита кандидатских диссертаций по данной проблематике, например Н. В. Рябова19 и В. З. Ту-лумбаева20. Между тем эта тема представляет интерес в научном плане, о чем свидетельствует, в частности, прошедшая в 2019 г. в Государственном архиве Республики Татарстан выставка «Тамга в истории Поволжья и Приуралья». Сотрудники архива представили древние документы с родовыми знаками татарского и башкирского народов, у которых тамга (родовой знак) ранее использовалась в качестве печати, подписи на документах, например в метрических книгах. Так, в большинстве татарских метрик вплоть до начала ХХ столетия в записях о браке ставились тамги родителей-супругов и свидетелей.

В Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории им. В. М. Васильева в 2016 г. состоялось заседание круглого стола «Марий тамган туштыжо» («Тайны марийской тамги») в рамках проведения республиканского праздника «День марийской письменности». На ту же тему снят фильм «Тайна марийской тамги». В Марий Эл проводятся видеоуроки по традиционной культуре народа, в ходе которых учителя обращаются к знакам-тисте, разъясняют их природу, историю возникновения и бытования.

Выставки, виртуальные экскурсии, семинары, круглые столы по вопросам традиционной культуры, формам древнего письма проводятся в Удмуртии, Коми, Башкортостане, Татарстане, Чувашии, Мордовии. К традиционным народным письменам, пиктограммам, идеограммам, тисте, пусам, пасам, тешксам, тамга-зна-кам в республиках Приуралья и Поволжья обращаются ученики школ в ходе научно- исследовательских работ, во время конкурсов, олимпиад. Все это говорит о том, что интерес к кодификационно-семиотической системе, бытовавшей в виде знаков и бытующей в вышивке, не иссякает, что глубокие исследования по этой проблеме сделаны еще не все и ждут своего часа.

Наряду с вышеперечисленными направлениями в разработке темы удмуртское издание на новом уровне представляет исследование о знаковой системе этноса. Удачный издательский проект по такой интересной проблеме, как бытование тамга-знаков, реализован благодаря многим составляющим: профессионализму составителя и его глубоким знаниям широкого спектра вопросов, связанных с удмуртской культурой, высокой степени информированности, накопленному издательскому опыту и практике, литературному мастерству, творческому подходу и тщательной художественнооформительской работе над книгой.

Нельзя не отметить и то, что Г. Г. Грязев работал над книгой совместно с коллективом единомышленников. Группа фотографов предоставила значительное количество фотографий, украсивших иллюстративный ряд издания. Тщательно продуманный макет, искусный дизайн, скрупулезная верстка - заслуга В. Ю. Се- менова. Благодаря стараниям и вдумчивому труду художественного редактора Ю. Н. Лобанова книга превратилась в шедевр издательского искусства.

Монография подготовлена и прошла редакционно-издательскую обработку в ГУП УР «Издательство «Удмуртия», отпечатана в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета в АО «Областная типография «Печатный двор» г. Ульяновска. Она издана в удобном для читателя формате 60 × 90 1/8 и насчитывает 80 страниц с иллюстрациями.

Остается лишь сожалеть, что тираж столь замечательного издания составил всего 1 000 экземпляров, которых, как показало время, явно недостаточно для ценителей удмуртской культуры, преподавателей вузов, российских ученых и зарубежных исследователей, широкого круга пользователей в лице студентов-историков и филологов, увлеченных финно-угристикой, занимающихся традиционной культурой и письменностью финно-угорских народов Уральско-Поволжского региона России. Книга представляет немалую ценность и для школьных учителей истории, старшеклассников Удмуртии. Она прививает глубокую любовь и серьезный интерес к культуре удмуртов, финно-угорских и других народов Приуралья и Поволжья.

Vladimir I. Rogachev –

Doctor of Philology, Professor,

Sergei N. Stepin –

Candidate Sc. {Philology}, Associate Professor,