Питание ротана Perccottus glenii (Perciformes: Odontobutidae) в пойменных водоемах Саратовского водохранилища

Автор: Кириленко Е.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Чужеродный вид Perccottus glenii, проник более двух десятилетий назад в водоемы бассейна реки Волга на территории Самарской области. Показано питание ротана в некоторых пойменных водоемах Саратовского водохранилища. Полевые наблюдения показали, что основу питания ротана из водоемов Мордовинской поймы составляют насекомые и собственная молодь рыб, и молодь других видов рыб.

Питание рыб, спектр питания, пойменные водоемы, пойменные озера, чужеродный вид, ротан, самарская область, саратовское водохранилище, молодь рыб, сеголетки, ареал

Короткий адрес: https://sciup.org/148327972

IDR: 148327972 | УДК: 597.2/.5 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-132-139

Текст научной статьи Питание ротана Perccottus glenii (Perciformes: Odontobutidae) в пойменных водоемах Саратовского водохранилища

Относительно небольшая непромысловая рыба – ротан-головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877, с 60-х гг. XX века стала объектом пристального внимания многих исследователей, благодаря активному распространению по водным системам мира. Еe нативный ареал расположен на Дальнем Востоке и охватывает бассейн среднего и нижнего Амура, северо-восточную часть Северного Китая, Приморья и полуострова Корея [1; 2]. К настоящему времени ротан отмечен в бассейнах рек Висла, Преголя, Неман, Даугава, Великая, Нева, Онега, Северная Двина, Обь, Енисей, Дунай, Днестр, Днепр, Дон, Волга, Урал, в верховьях бассейна р. Амур [3].

Бассейн Средней Волги также входит в современный ареал ротана. В свою очередь, Волга является рыбохозяйственным водоемом I категории. С учетом, адаптационных особенностей вида, публикаций о негативном влиянии ротана на аборигенную фауну амфибий [4] и рыб [5; 6] становится актуальным уточнение роли ротана в сообществах различных типов водоемов бассейна Волги, особенно в ее пойменных участках, являющихся местом нереста рыб.

Исследование трофических связей играет значительную роль в понимании воздействия чужеродного вида на планктонные и донные со- Кириленко Елена Васильевна, кандидат биологических наук, инженер-исследователь.

общества водоема. Поэтому изучение питания ротана в приобретенном ареале, как одной из ступеней трофической цепи, необходимо для оценки последствий интродукции этого вида на сообщества водоема-реципиента.

Цель работы: оценить особенности питания ротана в разнотипных (полойные и непроточные) пойменных озерах Саратовского водохранилища.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Материал собирали в пойменных озерах Саратовского водохранилища в районе села Мор-дово Ставропольского района Самарской области - озеро Круглое и Ильмень.

Мордовинская пойма представляет собой сеть озер сообщающихся между собой и Саратовским водохранилищем с помощью проток, ериков и воложек. Часть водоемов имеет постоянную связь с Саратовским водохранилищем, часть соединяется с ним исключительно в весеннее половодье (рис. 1).

Озеро Круглое (53”10’744”с. ш.,049”25’859”в. д.; высота над уровнем моря 37 м; pH 8.57 - 9.15) расположено в 1 км северо-западнее села Мор-дово Самарской области. Озеро находиться в лесном массиве. Берега практически вплотную окружены пойменным лесом. Площадь озера равна 4691 м² (0.47 га), периметр равен 457 м. Оно представляет собой непроточный замкнутый водоем рельефного происхождения с

воложка

Быстрый Ерик

00 м оз. Круглое оз. Солдатское оз. Ильмень

Саратовское водохранилище деревня Кольцово оз. Мосты протока Студеная оз. Пустое

Рис. 1. Карта-схема участка Мордовинской поймы Саратовского водохранилища

илистым дном, глубина до 4 м, средняя – до 2 м. Летом озеро мелеет. В последней декаде июня в озере сильно развиваются макрофиты: телорез (Stratiotes aloides) , элодея канадская (Elodea canadensis), роголистник темнозеленый (Ceratophyllum demersum) , многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrrhiza) , ряска малая (Lemna minor) , вдоль берега, на глубине до 0.2 м, присутствует нитчатая водоросль Spirogyra , частично берега зарастают рогозом Typha angustifolia (рис. 1). В период половодья (последняя декада апреля - середина июня) озеро сообщается с Саратовским водохранилищем через протоку Студеная. Ихтиофауна озера представлена ротаном, серебряным карасем ( Carassius gibelio Bloch, 1783), верховкой ( Leuciscus idus Linnaeus, 1758), вьюном ( Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758). На озере обнаружено несколько хаток бобров.

Озеро Ильмень (53º11’237’’с.ш.,049º24’5 16’’в.д.) расположено в 2 км юго-восточнее деревни Брусяны Самарской области (рис. 1). Площадь водной поверхности озера равна 55546 м² (5.55 га), периметр - 1218 м. Озеро находиться в открытой части поймы. Озеро сообщается с воложкой Быстрый Ерик посредством протоки длинной 800 м и шириной от 2 до 14 м. Воложка Быстрый Ерик по берегам густо зарастает рогозом Typha angustifolia, имеет длину 8 км, ширину 50 м и соединяется с Саратовским водохранилищем в двух точках. В летний период протока, соединяющая озеро Ильмень и воложку Быстрый Ерик, представляет собой неглубокий ручей, густо заросший высшей водной растительностью (Elodea canadensis). Глубина озера достигает трех метров, в среднем два метра. Периметр озера зарастает рогозом, южная часть озера - элодеей, большая часть пелагиали, через равномерные промежутки зарастает куртинами рдеста пронзеннолист-ного (Potamogeton perfoliatus). Рыбное население озера представлено видами: ротан, красноперка (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758), густера (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758), лещ (Abramis brama Linnaeus, 1758), карась (Carassius gibelio Bloch, 1783), окунь (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758), щука (Esox lucius Linnaeus, 1758).

На питание пробы взяты в прибрежной части оз.Ильмень (168 экз.), оз. Круглое (133 экз.) в июле и августе 2013 года. Орудием лова служила мальковая волокуша с ячеей 5 мм, длиной 7 м и высотой 1.5 м, рыб отлавливали в первой половине дня (10 - 11 часов). Всех отловленных рыб измеряли (стандартная длина) с точностью до 1 мм, взвешивали с точностью до 0.1 г, определяли пол, стадию зрелости. Возраст определяли по отолитам [7].

При изучении питания ротана просматривали содержимое всего желудочно-кишечного тракта. Для характеристики питания в годы исследований вычисляли долю (%) организмов по массе – весовой метод с использованием фактических масс [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ

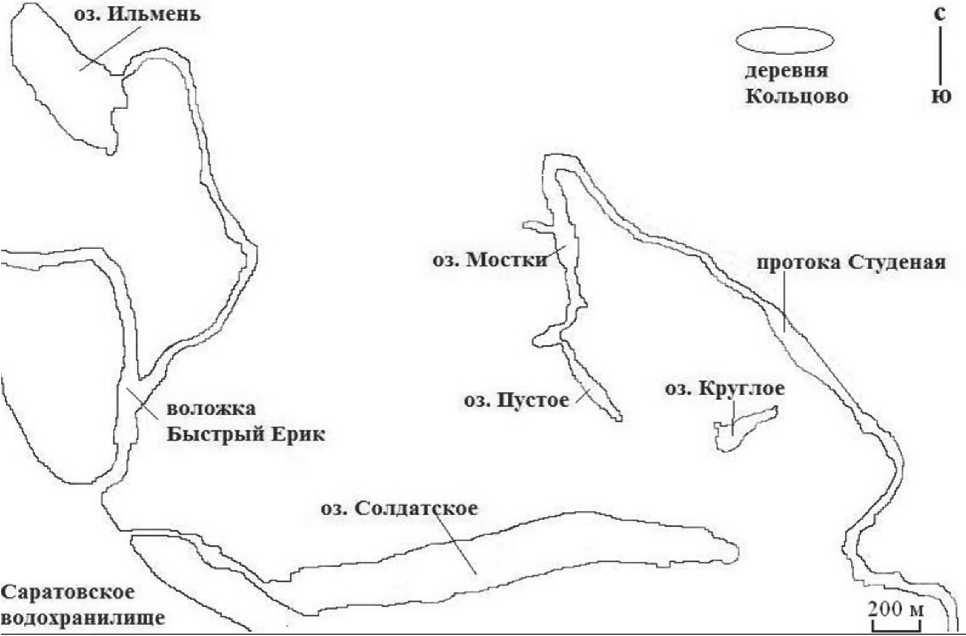

В непроточном замкнутом водоеме (оз. Круглое, 25.07.13г.) при весовых оценках двухлетки ротана в конце июля потребляли личинок мухи-львинки (р. Stratiomys ) (31,5%) и личинок мухи-журчалки сем. Syrphidae (27,3%). У рыб старших возрастов в питании преобладали молодь карася (33,1-57,0%), ротанов (55,7%), неопределенные остатки молоди рыб – кости (5-25%). У ротанов в возрасте 3+ отмечены рыбы рода Leucaspius (65,9%), в возрасте 4+, помимо рыбного компонента в пищевом комке отмечены личинки и куколки хирономид 0,2%, куколки комаров сем. Chaoboridae (р. Chaoborus ) (0,2%), личинки клопов сем. Gerridae (0,3%), имаго паука-волка сем. Lycosida (0,6%), имаго жуков сем. Dytiscidae (0,1%).

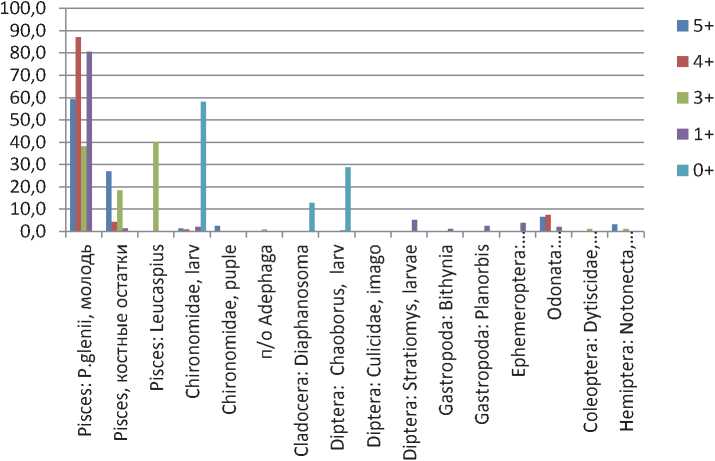

По массе у двухлеток преобладали мухи-львинки (рис.2). У рыб старших возрастов - молодь ротана и карася, мелкие экземпляры верховки.

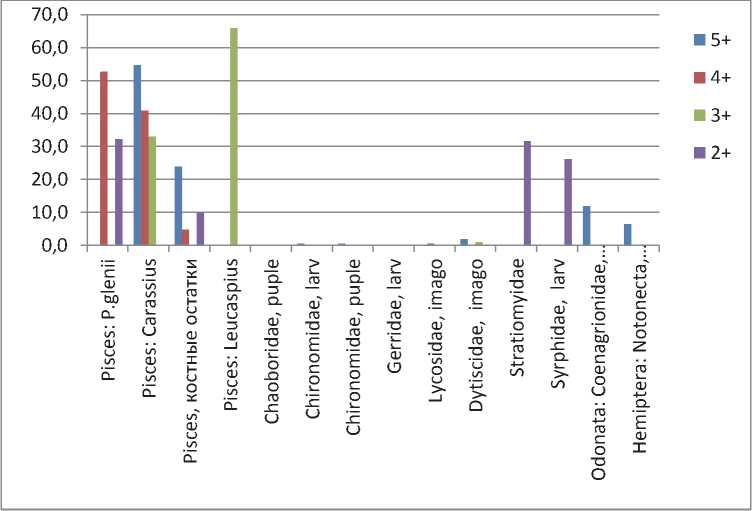

По массе младшие возрастные группы ротана в озере Ильмень в конце июля 2013 года (29 июля) потребляли главным образом Cladocera (27,3%), личинок комаров Chironomidae (38,4%) и Chaoboridae (р. Chaoborus ) (19,2%) (рис. 3). У двухлеток, кроме перечисленных личинок в пище попадались брюхоногие моллюски Anisus sp. (12,8%) и молодь рыб (42,2%).

Пищевой комок рыб возрастом 3+, кроме личинок комаров, дополняется куколками хироно-мид (20,2%), личинками поденок сем. Caenidae (13%), личинками ручейников (2,1%), взрослыми особями клопов сем. Corixidae (21,2%).

Ротаны возрастом 4+ активней потребляли брюхоногих моллюсков (30,5%) сем. Planorbidae и мелких особей Lymnaeidae, молодь рыб (36,6%), вместе с пищей захватывала водную растительность (2,0%). Отмечались клопы сем. Naucoridae ( Ilyocoris cimicoides ) (18,2%), личинки мух льви-нок р. Odontomyia (12,6%), хирономид (0,1%).

В первой половине августа 2013 года основу питания всех возрастных групп в озере Круглое, по массе составлял рыбный компонент. Если суммировать вес молоди и костные остатки рыб, встреченные в кишечнике исследованных рота-нов, то масса рыбного компонента составляет для возраста 1+ (82%), 3+ (96,8%), 4+ (91,5%), 5+ (86,3%). У рыб в возрасте 3+ преобладала верхов-ка. У всех остальных возрастных групп – молодь ротанов. (рис. 4). Рыбный компонент отсутствовал в кишечнике только у сеголеток (0+). С увеличением возраста, то есть длины, исследуемых ротанов также менялась длина потребляемой им молоди рыб.

У сеголеток ротана в пище преобладали личинки сем. Chironomidae (58,3%), Chaoborus (28,9%), встречались представители Cladocera (12,8%), а именно Diaphanosoma .

Рыбы возрастом 1+ помимо рыбного компонента, о котором упоминалось выше, имеют более широкий спектр питания, включающий личинок Chironomidae (2,1%), Chaoborus (0,5%), Stratiomys (5,3%), имаго Culicidae (0,4%), личинок стрекоз семейства Coenagrionidae (2,2%) и поденок Caenidae (3,8%) роль которых в питании невелика. В кишечнике исследованных рыб

Рис. 2. Состав пищи ротана по массе в озере Круглое 25 июля 2013. Количество изученных рыб каждого возраста (в скобках – число рыб с пустым желудочно-кишечным трактом): 2+ - n = 14(0); 3+ - n = 16(1); 4+ - n = 13(0); 5+ - n = 15(0). T воды = 25.4°С

Рис. 3. Состав пищи ротана по массе в озере Ильмень 29 июля 2013г. Количество изученных рыб каждого возраста (в скобках - число рыб с пустым желудочно-кишечным трактом): 1+ - n = 15(0); 2+ - n = 16(0); 3+ - n =17(2); 4+ - n = 14(1). T воды = 22°С

отмечены мелкие экземпляры брюхоногих моллюсков Bithynia (1,2%) и Planorbis (2,5%).

У трехлетних рыб в пищевом комке помимо молоди ротана (38,3%) встречалась верхов-ка (40,1%), взрослые особи жука плавунца сем. Dytiscidae (1,2%), имаго гладыша рода Notonecta (1,1%), представители жесткокрылых Adephaga (0,9%).

У четырехлеток пищевой комок состоял из трех компонентов, среди которых собственная молодь достигает 87,2% по массе, личинки стрекоз семейства Coenagrionidae (7,6%) и личинки семейства Chironomidae (0,9%).

Ротаны, возрастом 5+ продолжали активно потреблять рыбный компонент (86,3%). Относительная масса других компонентов пищи была невелика: личинки (1,3%) и куколки Chironomidae (2,5%), личинки стрекоз сем. Coenagrionidae (6,6%), имаго клопов р. Notonecta (3,3%).

Рис. 4. Состав пищи ротана в озере Круглое 12 августа 2013. Количество изученных рыб каждого возраста (в скобках – число рыб с пустым желудочно-кишечным трактом): 0+ - n = 13(0); 1+ - n =16 (0); 3+ - n = 15(1); 4+ - n = 15(3); 5+ - n = 16(1). T воды – 25,2°С

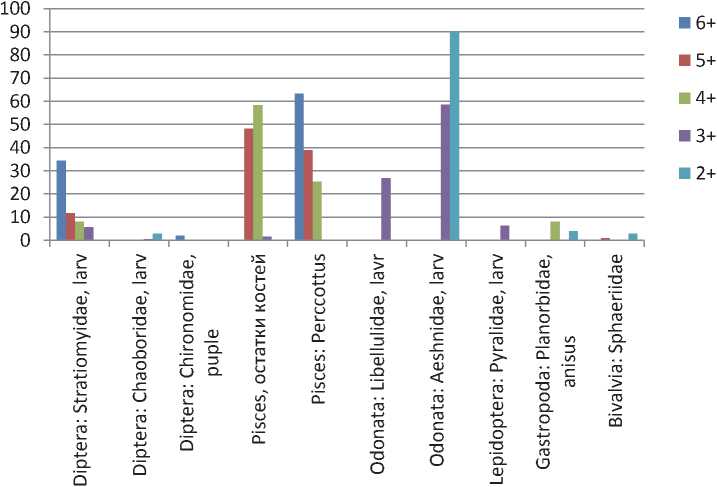

В конце первой декады августа 2013 года в питании двухлеток в озере Ильмень по весу преобладали личинки стрекоз сем. Aeshnidae (90,1%) (рис.5). Брюхоногие моллюски рода Аnisus (4,1%), двустворчатые моллюски рода Sphaerium (2,9%), личинки двукрылых семейства Chaoboridae (2,9%) в пищевом комке отмечены в относительно небольших количествах.

Трехлетки ротанов питались личинками стрекоз сем. Aeshnidae (58,7%), личинки стрекоз сем. Libellulidae (26,8%), личинки бабочки огневки, а именно Acentria ephemerella (6,5%).

Ротаны старших возрастов (4+, 5+, 6+) потребляли молодь рыб, весовые показатели рыбного компонента достигали 87 % всей пищи, также отмечены личинки мухи львинки р. Stratiomys (8,1 – 34,4%), куколки хирономид (2,2%), личинки комаров р. Chaoborus (0,6%), двустворчатые моллюски Sphaerium corneum (1,1%).

Таким образом, оценивая преобладание тех или иных компонентов пищи относительно ее веса, у ротана в возрасте 2+ и 3+ преобладали насекомые: личинки стрекоз и бабочек, двукрылых, а в возрасте 4+, 5+ - молодь рыб (рис. 5). Каннибализм отмечается у ротанов во всех возрастах.

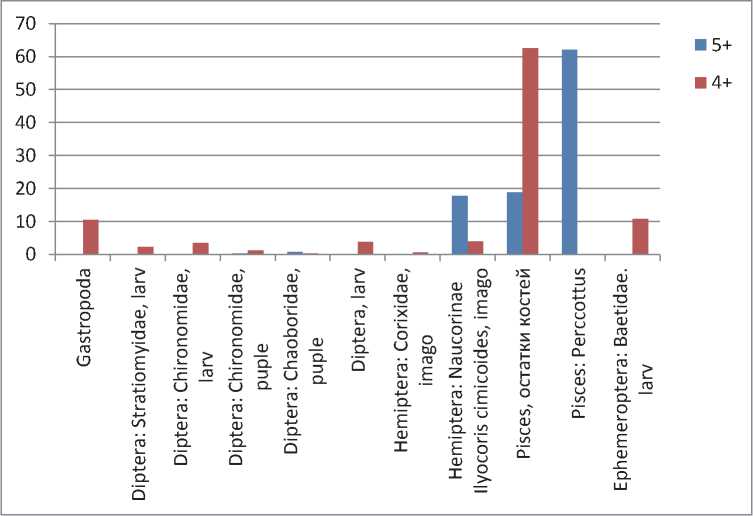

23 августа 2013 года были отловлены рота-ны из озера Ильмень в возрасте 4+ и 5+. В питании этих изученных экземпляров преобладала молодь рыб (рис.8), что по массе составляло 62,6% - 81% (рис. 6). Среди представителей двукрылых встречались как личинки, так и взрослые особи семейств Chironomidae, Chaoboridae, Stratiomyidae. Насекомые по массе у рыб воз- растом 4+ представлены следующими пропорциями: личинки хирономид (3,5%), брюхоногие моллюски (10,5%) сем. Planorbidae и Lymnaeidae, куколки хирономид (1,3%), личинки мух сем. Stratiomyidae (2,4%), других Diptera (3,8%), поденки сем. Baetidae (10,8%), сем. Corixidae (0,7%). Обе возрастные группы потребляли взрослых особей клопов Ilyocoris cimicoides (4,0% и 17,8% соответственно), куколок комаров сем. Chironomidae (1,3% и 0,4% соответственно), сем. Chaoboridae (0,4%; 0,8%).

ОБСУЖДЕНИЕ

В водоемах бассейна Байкал [6; 9], Верхней Волги [5], в республике Мордовия [10] ротан питается насекомыми, моллюсками, молодью рыб. Наблюдения на озерах Мордовинской поймы подтверждают эти данные. Сравнение питания ротана из сообщающегося с водохранилищем озера Ильмень и замкнутого озера Круглое показали большое сходство в спектрах питания исследованных рыб. Необходимо отметить, что ротаны начиная с двухлетнего (1+) возраста активно потребляют рыб, как своего, так и других видов. Опираясь на исследования Пелипенко, Тищенко (1986), изучавших показатели физиологического состояния ротана при действии экзометаболитов карпа и конспецифических особей, можно заключить, что экзометаболиты своего и чужого видов оказывают на рота-нов стрессирующее действие. Причем в большей степени ротаны испытывают воздействие от видоспецифичных экзометаболитов особей

Рис. 5. Состав пищи ротана в озере Ильмень 9 августа 2013. Количество изученных рыб каждого возраста (в скобках – число рыб с пустым желудочно-кишечным трактом): 2+ - n = 14 (0); 3+ - n = 15(1); 4+ - n = 15(3); 5+ - n = 16(1); 6+ - n = 15(0). T воды – 27°С

Рис. 6. Состав пищи ротана в озере Ильмень 23 августа 2013. Количество изученных рыб каждого возраста (в скобках – число рыб с пустым желудочно-кишечным трактом): 4+ - n = 17(2); 5+ - n = 14(0). T воды – 22,8°С

своего вида [11]. Таким образом, при увеличении плотности ротанов на биотопе, возрастает концентрация их экзометаболитов, это, скорее всего, является причиной каннибализма, а не недостаток других кормов, как предполагали некоторые исследователи [12; 5]. Учитывая, что пополнение популяции ротанов сеголетками происходит с июня по август [13], что приводит к увеличению плотности рыб, вид, с помощью возрастания концентрации экзометаболитов регулирует собственную численность, численность других видов рыб.

Хочется отметить, что объекты питания ротана это виды, обильно присутствующие в водоеме в тот или иной период времени. Косвенным подтверждением этого факта служат данные по питанию ротана в разных водоемах.

Так по данным Е.П. Горлачевой [14], питание ротана в водоемах Верхнего Амура (нативный ареал) изменяется в зависимости от их гидрологического режима и размера реки, следовательно, от состава и численности кормовых организмов. Так, в крупной реке, с хорошо выраженным руслом, которое образует различные биотопы, в пищевом комке ротана до 95% встречаемости преобладала рыба (в том числе собственная молодь). В меньших реках, пойма которых заболочена, имеет карьеры, котлованы спектр питания широк и включал в себя бентосные организмы: личинок и куколок хирономид, личинок поденок, ручейников, веснянок, брюхоногих моллюсков и рыб. В реках предгорного и горного типа спектр питания сужался до 3-х и 2-х компонентов пищи - моллюски, личинки веснянок и поденок. В относительно небольшом Краснокаменном водохранилище основу питания составляли личинки хирономид 96%, в тоже время автором было отмечено большое количество рыб с пустыми желудочно-кишечными трактами и низкая интенсивность питания. В осушительном канале Приморского края, по данным О.В. Плюсниной, [15] состав пищи был сравнительно беден и состоял из личинок насекомых, молоди рыб и высшей водной растительности, составляющей большой процент, что не характерно для ротана. В Архангельской области оз. Плесцы у 50% исследованных особей пищи в желудочно-кишечном тракте не оказалось. У остальных рыб встречались единичные экземпляры Chironomidae и фрагменты высшей водной растительности [16].

Аргументом в защиту тезиса, что ротан потребляет максимально доступную пищу может служить тот факт, что в водоемах часто состав пищи ротана совпадает с наличием доминирующих групп организмов [10]. В бедно населенных гидробионтами водоемах ротан переходит на растительность или вообще голодает [16; 15; 14]. Аквариумные наблюдения по избирательности ротана к разному корму показывают, что при наличии достаточного количества различных крупных беспозвоночных (личинки стрекоз, жука-плавунца) ротаны размером около 60 мм гораздо охотнее питаются ими, чем рыбой.

Более крупные особи переходят на питание рыбой, но и у них степень избирательности по отношению к крупным беспозвоночным остается очень высокой [17]. Скорее всего это связано с тем, что личинки беспозвоночных менее подвижны, чем рыба. Локомоторные особенности тела, не позволяют характеризовать ротана как «хорошего» пловца, и даже «засадчика» как, например, щука. Он, скорее всего, «собирает» движущиеся пищевые объекты, находящиеся рядом с ним в толще растительности. Слаборазвитые небольшие брюшные плавники, отсутствие киля, говорит о том, что ротан не передвигается на высоких скоростях, как это делают «хорошие» пловцы, например, лещ, чехонь. Короткие широкие грудные плавники, приспособлены для маневрирования в зарослях растительности. Слаборазвитая мускулатура, особенно красная [18], широкий округлый хвостовой плавник, характеризует ротана как малоподвижную рыбу [19], но в тоже время мощный короткий хвостовой стебель позволяют ротану делать резкие рывки на короткое расстояние. Все это говорит о том, что вид не догоняет пищу, а хватает с близкого расстояния. В литературе описано пищевое поведения ротана в аквариуме. Автор, отмечает что ротан добычу замечает быстро и издали, но никогда не бросается на нее сразу, а начинает подплывать постепенно и с остановками, ровным и спокойным ходом по прямой линии, работая только грудными плавниками, не шевеля хвостом и не отрывая от добычи глаз; только подойдя на короткое расстояние, схватывает добычу быстрым и резким движением [20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, спектр питания исследованных особей ротана в пойменных озерах Круглое и Ильмень представлен широким видовым составом объектов пищи. В пищевом комке рыб обнаружены насекомые, среди которых представители жесткокрылых, поденок, бабочек, стрекоз, двукрылых разных семейств, несколько видов рыб, брюхоногие, двустворчатые моллюски, взрослые особи клопов, ветвистоусые ракообразные. Все это характеризует ротана как эврифага, «собирающего» максимально доступную пищу в водоемах.

Список литературы Питание ротана Perccottus glenii (Perciformes: Odontobutidae) в пойменных водоемах Саратовского водохранилища

- Берг, Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. В 3-х томах / Л.С. Берг. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. – 1382 с.

- Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. / Под ред. Ю.С. Решетникова. М.: Наука, 2002. – 379 с.

- Решетников, А.Н. Современный ареал ротана Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Odontobutidae, Pisces) в Евразии / А.Н. Решетников // Российс. ж-л биол. инвазий. – 2009. – № 1. – С. 22-35

- Решетников, А.Н. Влияние интродуцированной рыбы ротана Perccottus glenii (Odontobutidae. Pisces) на земноводных в малых водоемах Подмосковья / А.Н. Решетников // Журнал общей биологии. – 2001. – Т. 62. – № 4. – С. 352-361.

- Еловенко, В.Н. О роли ротана в водных экосистемах Верхней Волги / В.Н. Еловенко. // В кн.: Антропогенные воздействия на природные комплексы и экосистемы. – Волгоград, 1980. – С. 57-62.

- Литвинов, А.Г. Экология ротана-головешки (Perccottus glenii Dyb.) в бассейне оз. Байкал и его влияние на промысловых рыб: автореф. дисс… канд. биол. наук / А.Г. Литвинов С.-П., 1993. – 25 с.

- Правдин, И.Ф. Руководство по изучению рыб / И.Ф Правдин. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 376 с.

- Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях / [отв. ред. акад. С.Е. Павловский]. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. – 263 с.

- Пронин, Н.М. О современном ареале вселенца ротана Perccottus glehni (Perciformes: Odontobutidae) в Байкальском регионе и проникновении его в систему открытого Байкала / Н.М. Пронин, Е.М. Болонев // Вопросы ихтиологии. – 2006. – Т. 46. – № 4. – С. 564-566.

- Вечканов, В.С. К экологии и распространению ротана Perccottus glenii Dyb (Perciformes, Odontobutidae) в водоемах правобережья Средней Волги / В.С. Вечканов, А.Б. Ручин, Д.Ю. Семенов, В.А. Михеев // Вест. Мордовского ун-та. – 2007. – № 4. – С. 36-47.

- Пелипенко, М.Ю. Некоторые показатели физиологического состояния ротана при действии экзометаболитов карпа и конспецифических особей / М.Ю. Пелипенко, Н.И. Тищенко // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия Биолог. науки. – 1986. – № 18. – Вып. 3. – С.86-91.

- Болонев, Е.М. Ротан – амурский “завоеватель” в байкальском регионе / Е.М. Болонев, Н.М. Пронин, Ж.Д. Дугаров. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН. – 2002. – 45 с.

- Кириленко, Е.В. Некоторые черты биологии сеголетков ротан-головешки в пойменном озере НП “САМАРСКАЯ ЛУКА” / Е.В. Кириленко, Е.В. Шемонаев // В сборнике: Экологические проблемы бассейнов крупных рек - 6. Материалы междунродной конференции, приуроченной к 35-летию Института экологии Волжского бассейна РАН и 65-летию Куйбышевской биостанции. Ответственные редакторы: Г.С. Розенберг, С.В. Саксонов. – 2018. – С. 128-129.

- Горлачева, Е.П. Питание ротана Perccottus glenii Dybowski в бассейне Верхнего Амура / Е.П. Горлачева // Чтения памяти В. Я. Леванидова. – 2008. – С. 287-293.

- Плюснина, О.В. Питание ротана - Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Odontobutidae, Pisces) в водоемах естественного и инвазийного ареалов / О.В. Плюснина // Поволжский эколог. – 2008. – № 2. – С. 120-125.

- Плюснина, О.В. Питание ротана Perccottus glenii Dybowski, 1877 в северной части современного ареала (Архангельская и Вологодская области) / О.В. Плюснина // Тезисы докладов II Международного Симпозиума «Чужеродные виды в Голарктике» (Борок - 2). – 2005. – С. 163-164.

- Махлин, М.Д. Амурский элеотрис / М.Д. Махлин // Природа. – 1960. – № 2. – С. 113-114.

- Панов, В.П. Морфобиохимическая характеристика ротана (Perccottus glenii Dyb) / В.П. Панов // Известия ГСХА. – 1990. – № 2. – С. 128-135.

- Анисимова, И.М. Ихтиология: учеб. пособие для с.- х. вузов / И.М. Анисимова, В.В. Лавровский. – М.: Высш. школа. 1983. – 255 с.

- Яковлев, Б.П. К биологии Percottus glehni Dybowski бассейна р. Сунгари / Б.П. Яковлев // Тр. Сунгарийской речн. биол. станции. – 1925. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 30-41.