Пятилетний результат микроваскулярной декомпрессии с применением видеоэндоскопии при лечении пациентов с классической невралгией тройничного нерва с пароксизмальной болью в лице

Автор: Винокуров Алексей Георгиевич, Калинкин Александр Александрович, Бочаров Андрей Александрович, Калинкина Ольга Николаевна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.11, 2020 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Частота невралгий тройничного нерва (НТН) достигает 15 случаев на 100 000 человек в год. Эффективность консервативных методов терапии классической НТН не превышает 50%, при этом применение карбамазепина в 2 раза увеличивает частоту депрессивных состояний и на 40% - суицидальных мыслей. Микроваскулярная декомпрессия (МВД) корешка тройничного нерва является «золотым стандартом» лечения больных НТН, однако в связи с малой осведомленностью пациентов далеко не все получают адекватную терапию своевременно. Цель исследования - оценить отдаленные результаты микроваскулярной декомпрессии с применением видеоэндоскопии у пациентов с классической НТН с пароксизмальной болью в лице. Методы. В период с 2014 по 2019 г. прооперировано 62 пациента с классической НТН и пароксизмальной болью в лице. Средний период от начала болевого синдрома до оперативного лечения составил 5 ± 3,2 года (от 2 мес до 15 лет). Консервативная терапия (карбамазепин, габапентин, прегабалин), проводимая всем пациентам в дооперационном периоде, не сопровождалась значимым снижением болевого синдрома. Максимальная интенсивность боли при поступлении в стационар по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составила 10 баллов, по шкале выраженности болевого синдрома BNI (Barrow Neurological Institute) - V (сильная, неутихающая боль). Всем больным выполнена МВД корешка тройничного нерва с применением тефлона; у 9 пациентов во время операции использовали видеоэндоскопическую ассистенцию. Средний период наблюдения после операции составил 3,4 ± 1,7 года (от 1 года до 5 лет). Результаты. У всех (100%) больных после операции боли полностью купированы (BNI I). Отличный и хороший результат (BNI I-II) после МВД в течение 5 лет достигнут в 97% случаев. Гипестезия в лице, не приносящая дискомфорта и беспокойства (BNI II), развилась у 5 (8,1%) пациентов. У 1 (1,6%) пациента, у которого во время операции видеоэндоскопия не применялась, развились отек и ишемия мозжечка. Применение видеоэндоскопии позволило выявить сосуды, компримирующие корешок тройничного нерва с минимальным смещением мозжечка и черепно-мозговых нервов при визуализации нейроваскулярного конфликта. Заключение. Метод МВД с видеоэндоскопией является эффективным в лечении пациентов с классической НТН с пароксизмальным болевым синдромом.

Невралгия тройничного нерва, микроваскулярная декомпрессия, тройничный нерв, верхняя мозжечковая артерия, передняя нижняя мозжечковая артерия, видеоэндоскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143175855

IDR: 143175855 | DOI: 10.17816/clinpract50130

Текст научной статьи Пятилетний результат микроваскулярной декомпрессии с применением видеоэндоскопии при лечении пациентов с классической невралгией тройничного нерва с пароксизмальной болью в лице

<линическая 2020

п эакти ка Том 11 №4

сервативной терапии [7, 8]. У 50% пациентов наблюдаются депрессивные состояния, у 40% — наличие суицидальных мыслей, частота которых значимо возрастает на фоне приема антиконвульсантов (карбамазепин, финлепсин), особенно у пациентов младше 25 лет [5, 9, 10].

В Объединенном руководстве Американской академии неврологии и Европейской федерации неврологических обществ операция микровас-кулярной декомпрессии (МВД) определена как золотой стандарт хирургического лечения НТН [11]. Однако трудности с постановкой правильного клинического диагноза и недостаточная осведомленность пациентов и врачей в России об этом методе приводят к тому, что многие пациенты длительно и безрезультатно лечатся у стоматологов, отоларингологов, неврологов [12]. Между тем своевременное и правильное лечение является залогом успеха терапии пациентов с классической НТН.

Цель исследования — оценить результаты микроваскулярной декомпрессии с применением видеоэндоскопии у пациентов с классической невралгией тройничного нерва с пароксизмальной болью в лице.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Выполнено открытое ретроспективное клиническое исследование.

Критерии соответствия

Критерии включения:

-

• согласие на участие в исследовании;

-

• возраст старше 18 лет;

-

• наличие фармакорезистентной боли в лице по ВАШ 10 баллов, по шкале BNI — V;

-

• подтвержденный нейроваскулярный конфликт по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) в режиме 3D — FIESTA, или CISS, или DRIVE;

-

• сроки после операции от 1 года до 5 лет.

Критерии исключения:

-

• отказ от участия в исследовании;

-

• возраст моложе 18 лет;

-

• сроки после операции менее 1 года.

Условия проведения

Исследование выполнено в период с 2014 по 2019 г. в нейрохирургическом отделении Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Описание медицинского вмешательства

Прооперировано 62 пациента с классической НТН с пароксизмальной болью в лице.

После клинического осмотра наличие нейроваскулярного конфликта подтверждали с помощью МРТ головного мозга на аппарате мощностью 1,5–3 Тесла в режиме 3D — CISS, или FIESTA, или DRIVE. Во всех случаях был выявлен нейроваскулярный конфликт между верхней мозжечковой артерией и/или веной и корешком тройничного нерва, у 35 (56,5%) пациентов отмечено уменьшение площади поперечного сечения нерва (рис. 1). Другая нейрохирургическая патология исключена.

Операцию проводили в положении пациента на животе с поворотом головы в сторону операции на 15–20°. Применяли ретросигмовидный доступ; на интракраниальном этапе у 9 (14,5%) пациентов кроме микроскопа дополнительно использовали видеоэндоскопию компании Karl Storz (Германия) диаметром 4 мм и углом обзора 30° и 70°. В 51 (82,3%) случае выполнена костно-пластическая трепанация черепа, в остальных — резекционная. Видеоэндоскопия позволила визуализировать зону выхода корешка тройничного нерва и компримирующие сосуды на вентральной поверхности корешка тройничного нерва. После обнаружения нейроваскулярного конфликта проведена диссекция сосудов от корешка тройничного нерва с последующей установкой тефлоновой прокладки между ними (рис. 2).

Методы регистрации исходов

Результат хирургического лечения оценивали через 1–5 лет после операции. Для оценки болевого синдрома применяли 10-балльную визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), где 0 — нет боли, а 10 — нестерпимая боль, для оценки выраженности болевого синдрома — шкалу BNI (Barrow Neurological Institute), где I — нет боли, а V — сильная неутихающая боль. Чувствительные нарушения отмечали по шкале выраженности онемения в лице BNI, где I — нет онемения, а V — выраженное онемение, очень беспокоящее пациента. Данные шкалы являются общепринятыми, а также в полном объеме отражают клинические исходы лечения.

Этическая экспертиза

Лечение выполняли согласно клиническим рекомендациям хирургической коррекции синдромов сосудистой компрессии черепных нервов, утвержденным на Пленуме Правления Ассоциации

▼ж^жтжтж LVAVAVAV ГАТАТ

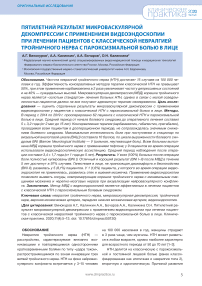

Рис. 1. Пациент М. с невралгией тройничного нерва: магнитно-резонансная томография головного мозга в режиме FIESTA

Примечание. На томограммах в режиме FIESTA в аксиальной (А), фронтальной (Б) и сагиттальной (В) плоскостях определяется сдавление тройничного нерва (стрелка белого цвета) верхней мозжечковой артерией (стрелка красного цвета) и веной (стрелка желтого цвета).

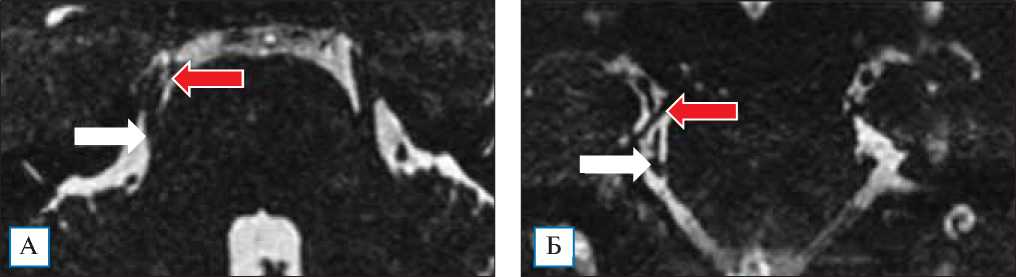

Рис. 2. Пациент М. с невралгией тройничного нерва: этапы микроваскулярной декомпрессии и послеоперационные снимки компьютерной томографии

Примечание. Интраоперационные снимки: А — корешок тройничного нерва (стрелка белого цвета), выраженный спаечный процесс (стрелка черного цвета), лицевой нерв (стрелка желтого цвета); Б — корешок тройничного нерва (стрелка белого цвета), верхняя мозжечковая артерия (стрелка желтого цвета); В — корешок тройничного нерва (стрелка белого цвета), тефлоновая прокладка (стрелка черного цвета); Г — послеоперационные снимки компьютерной томографии, на которых визуализирована тефлоновая прокладка в проекции корешка тройничного нерва (отмечено кругом).

<линическая 2020 п эакти ка Том 11 №4

Таблица 1

Результат микроваскулярной декомпрессии у пациентов с классической невралгией тройничного нерва по шкале выраженности болевого синдрома BNI

Статистический анализ

Статистическую обработку производили с помощью программы Statistica 12.0 (StatSoft Russia).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Объекты (участники) исследования

Прооперировано 62 пациента с классической НТН с пароксизмальной болью в лице, из них 18 мужчин и 44 женщины. Возраст пациентов — от 31 до 73 (в среднем 55 ± 11,3) лет. Средний период от начала болевого синдрома до оперативного лечения составил 5 ± 3,2 года (от 2 мес до 15 лет). Несмотря на проводимую в дооперационном периоде консервативную терапию (карбамазепин, габапентин, прегабалин), максимальная интенсивность боли при поступлении в стационар по ВАШ составила 10 баллов, по шкале выраженности болевого синдрома BNI — V. У 2 (3,2%) больных ранее выполнено радиохирургическое лечение с применением установки «Гамма-нож» без значимого эффекта. У 7 (11,3%) пациентов в других стационарах были выполнены блокады ветвей тройничного нерва анальгетиками, на фоне которых интенсивность боли снизилась более чем в 2 раза, однако эффект сохранялся не более 3 мес, после чего интенсивность болевого синдрома возросла до уровня, предшествовавшего блокаде, а у 3 (42%) из 7 пациентов — дополнительно развилась гипестезия.

У всех пациентов боли провоцировались такими действиями, как прием пищи, разговор, глотание, умывание, курение, чистка зубов. При постановке диагноза мы руководствовались рекомендациями Международной ассоциации головной боли 1 . У 41

(66,1%) пациента боль ощущалась с правой стороны. У 59 (95%) больных локализация боли была в проекции второй и третьей ветви тройничного нерва, а у 3 (4,8%) пациентов только в проекции третьей ветви. У 29 (46,8%) больных развитию заболевания предшествовали стоматологические манипуляции (удаление, лечение зуба; установка имплантата).

Основные результаты исследования

Средний период наблюдения за пациентами после операции составил 3,4 ± 1,7 года. Из 62 больных у 32 (52%) максимальный период наблюдения после операции составил 3 года, а у 20 (48%) — 5 лет. После операции у всех пациентов боль полностью регрессировала: по шкале ВАШ — 0 баллов, по BNI — I. Суммарный пятилетний отличный и хороший исход заболевания по шкале BNI (I–II — нет боли или эпизодические приступы боли, не требующие приема лекарств) отмечен у 97% больных (табл. 1).

Через год после операции у всех прооперированных пациентов (62; 100%) боли не было. Через 3 года отличный и хороший исход лечения (BNI I–II) отмечен в 31 (96,9%) из 32 случаев, у 1 (3,1%) пациента через 2 года 6 мес боли вновь появились (BNI IV). Через 5 лет после операции отличный результат лечения (BNI I) после МВД отмечен у 19 (95,2%) пациентов, у 1 (5%) — BNI IV (через 4 года появились боли в лице). На радиохирургическое лечение отправлены 2 пациента (через 3 и 4 года после МВД) с результатом лечения BNI IV.

ОБСУЖДЕНИЕ

Первое упоминание о болевом синдроме, характерном для НТН, описано в книге Артеуса из Капподокии «Cephalaea» [13]. Подробную клиническую картину, характерную для НТН, описал Авиценна в 1000-м году. Автор отметил у пациента жалобы на «колющие», «рвущие» и «жалящие» боли в лице [14]. Аналогичное наблюдение позже

▼ж^жтжтж «АТАТАТ ГАТАТ

КТ ГА

представили М. Фер и Э. Шмидт в 1688 г. В 1756 г. Н. Андре описал НТН с тоническими сокращениями мимической мускулатуры лица, используя термин «tic doloreux» [13].

В 1748 г. Schlichtung впервые перерезал подглазничный нерв у пациента с «невралгией лица» [15]. До исследований Ф. Мажанди и Ч. Бэлл в 1821 г. считалось, что лицевой нерв отвечает за движения мимической мускулатуры и чувствительность на лице, а тройничный — за вкусовое восприятие [16, 17].

В 1925 г. У. Денди выдвинута гипотеза сосудистой компрессии как основной причины НТН [15], однако эта теория получила поддержку лишь после 70-х годов XX в. [18]. Для лечения пациентов с НТН У. Денди разработал ретросигмовидный доступ и в 1932 г. представил успешную серию лечения 250 больных с данной патологией, 40% из которых имели компрессию нерва сосудом. Во время операции хирург рассекал чувствительную порцию тройничного нерва с сохранением двигательной [19].

Активное применение микроскопа П. Джан-нетта с последующей публикацией в 1967 г. серии успешных МВД способствовало развитию интереса к проблеме хирургического лечения НТН.

Согласно рекомендациям Международной ассоциации головной боли [4], диагноз классической невралгии тройничного нерва выставляется при наличии таких критериев, как:

-

• рецидивирующие пароксизмы односторонней лицевой боли в одном или нескольких дерматомах тройничного нерва без распространения за их пределы и удовлетворяющие следующим критериям:

-

a) боль имеет все следующие характеристики: — продолжительность боли от доли секунды до двух минут;

-

— высокая интенсивность боли;

-

— боль внезапная, острая, стреляющая, колющая по типу «электрического разряда»; б) развитие боли возникает на фоне триггерных факторов (умывание, бритье, курение, разговор, чистка зубов) и различного воздействия на триггерные зоны;

-

• боли не связаны с другими заболеваниями (опухоли, артериовенозные мальформации, аневризмы, рассеянный склероз);

-

• при МРТ или во время операции обнаруживается наличие нейроваскулярного конфликта с морфологическими изменениями в корешке тройничного нерва (атрофия или смещение).

Развитие НТН происходит в несколько этапов. На первом этапе в результате постоянной сосудистой компрессии нерва возникают отек миелиновой оболочки и истончение осевых цилиндров. Развитие отека сопровождается компрессией ин-траневральных сосудов, что приводит к ишемии корешка и его демиелинизации. При разрушении миелиновой оболочки нарушается проведение нервного импульса, что выражается распространением возбуждения с одного аксона на другой, вызывая тем самым развитие возбуждения по типу «короткого замыкания». Во-вторых, безми-елиновые участки нервного корешка являются генераторами эктопического возбуждения, что клинически проявляется развитием болевого приступа [20]. При длительном болевом синдроме развиваются вторичные изменения в таламусе и коре головного мозга, что снижает эффективность лечения [7].

Для пациентов с классической НТН с пароксизмальной болью в лице характерно ее отсутствие в межприступный период. Данный феномен объясняется гипердеполяризацией чувствительной порции корешка тройничного нерва [21].

Согласно ряду исследований, наиболее часто поражается 2-я и 3-я ветвь тройничного нерва справа, и только в 5% случаев боли локализуются в области 1-й ветви тройничного нерва. По мнению авторов, возраст и длительность заболевания не влияют на частоту приступов боли, ее интенсивность и морфологические изменения в тройничном нерве, выявляемые при МРТ [22, 23].

В нашем исследовании у всех пациентов была односторонняя лицевая боль, которая в 41 (66%) случае была локализована в правой половине. У 59 (95%) наблюдаемых боли распространялись по 2-й и 3-й ветви тройничного нерва.

Методика применения тефлона в качестве прокладки между корешком тройничного нерва и сосудами при МВД тройничного нерва впервые предложена П. Джаннетта, который в 1985 г. опубликовал случаи успешного лечения 51 пациента с НТН [24]. В нашем исследовании всем пациентам при МВД выполняли поэтапную препаровку тройничного нерва и установку тефлоновой прокладки.

-

E. Pressman и соавт. [25] провели ретроспективный анализ результатов МВД 4273 пациентов с НТН. Авторы выявили, что частота осложнений, таких как менингит, инфекция послеоперационной раны, ликворея, повреждение черепно-мозговых нервов, достигает 12% [25]. По мнению H. Capelle

<линическая 2020

п эакти ка Том 11 №4

и соавт. [26], развитие гранулем отмечали в 1,5% наблюдений. Возобновление болевого синдрома варьирует от 1 до 5% в год [27].

В нашей серии наблюдений из 62 пациентов лишь в 1 (1,6%) случае развились отек, ишемия мозжечка в первые сутки после операции, что потребовало экстренного хирургического лечения в виде резекции нежизнеспособных тканей и установки наружного вентрикулярного дренажа сроком на 96 ч. В дальнейшем пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 10-е сут после повторной операции. Болей в лице и парезов в конечностях не было. Сохранялись головокружение и чувствительные нарушения по ветвям тройничного нерва, которые полностью регрессировали через 6 мес. Развитие ишемии вследствие венозного инфаркта мозжечка мы связываем с пересечением одной из вен, впадающей в каменистый синус, а также с чрезмерной тракцией мозжечка ретракторами при визуализации нейроваскулярного конфликта вследствие малых размеров задней черепной ямки и ригидности мозжечка.

Развитие гипестезии и снижение корнеального рефлекса на стороне операции нами отмечено у 5 (8%) пациентов по шкале выраженности онемения в лице BNI II (легкое онемение, не приносящее дискомфорт и беспокойство).

Во время проведения МВД необходимо поэтапное препарирование тройничного нерва, его тщательный осмотр с целью обнаружения компримирующих сосудов, особенно на его вентральной (передней) поверхности. Согласно наблюдениям J. Zhong и соавт. [28], неполная декомпрессия нервного корешка вследствие «пропуска» компримирующего сосуда была основной причиной сохраняющейся боли в послеоперационном периоде у 5% пациентов.

У 9 пациентов во время операции мы использовали видеоэндоскопию, с помощью которой нам удалось визуализировать сосудистое взаимоотношение в области передних отделов моста и на передней поверхности корешка тройничного нерва с минимальной тракцией мозжечка. Применение эндоскопии с углами 30° и 70° позволило обнаружить нейроваскулярный конфликт в местах, недоступных для обзора микроскопом: у 2 больных причиной конфликта являлась вена, у 5 — верхняя мозжечковая артерия, еще у 2 — сочетание вены и артерии. В работе J. Zhong и соавт. [28] с числом участников исследования 1274 причиной сдавления корешка тройничного нерва в 74% слу- чаев явились несколько сосудов, в 41% — верхняя мозжечковая артерия, в 29% — передняя нижняя мозжечковая артерия, в 35% — каменистая вена, в 9% — задняя нижняя мозжечковая артерия, в 9% — позвоночная артерия. Сдавление нерва в зоне входа в мост наблюдали у 55% пациентов, в средней части — у 36%, в месте входа в Меккелеву полость — у 9% [28].

В нашем исследовании основными причинами НТН были конфликт между артерией и нервом (у 34; 55%), вена (у 7; 11%), сочетание венозной и артериальной компрессии (у 21; 34%). При артериальной компрессии НТН была связана с верхней мозжечковой и передней нижней мозжечковой артерией у 32 (94%) и 2 (6%) пациентов соответственно. У 5 (8%) пациентов одна из верхних каменистых вен (бывает одна или несколько) проходила через корешок тройничного нерва, что потребовало ее коагуляции и пересечения. У 2 (3%) пациентов через корешок тройничного нерва проходила ветвь верхней мозжечковой артерии, которая была коагулирована и пересечена, при этом осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось. У 3 (5%) пациентов, у которых между чувствительной и двигательной порцией корешка тройничного нерва проходила верхняя мозжечковая артерия, с целью декомпрессии выполнено рассечение чувствительной порции корешка. В послеоперационном периоде у всех троих развилась гипестезия на стороне операции по шкале выраженности онемения в лице BNI II со снижением корнеального рефлекса.

По нашим данным, пенетрация нерва веной или артерией наблюдалась у 10 (13%) пациентов. В 35 (56%) наблюдениях компрессия была в проекции выхода корешка тройничного нерва из моста, в 13 (21%) — в средней части нерва, в 3 (5%) — в месте входа корешка в Меккелеву полость. У 11 (18%) пациентов отмечалось сочетание зоны компрессии (в проекции выхода корешка из моста и в его средней части). Во время операции в 49 (79%) случаях обращало на себя внимание наличие выраженного спаечного процесса в субарахноидальном пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МВД является эффективным методом лечения пациентов с классической НТН с пароксизмальной лицевой болью. Так, через год после операции отличный и хороший результат лечения достигнут у 100% (n=62) пациентов, через 3 года у 97% (у 31 из 32 больных), а через пять лет у 95% (у 19 из 20

кт ГА

пациентов). Частота развития гипестезии в лице, (по шкале BNI II — не приносящей дискомфорта и беспокойства) в послеоперационном периоде составила 8% (n=5). Применение видеоэндоскопии позволило выявить нейроваскулярный конфликт в зоне выхода корешка тройничного нерва из моста с минимальной тракцией мозжечка. Ишемия мозжечка развилась у 1 (1,6%) больного и была связана с коагуляцией и пересечением вены, сдавливающей корешок, а также чрезмерной тракцией мозжечка.

Таким образом, через 5 лет после операции возможно развитие болей в лице (в нашем случае — у 1 пациента), для выяснения причины данного явления необходимо продолжение исследований на объемной большой выборке пациентов.

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ

Все пациенты добровольно подписали информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме в журнале «Клиническая практика».

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Исследование не имело спонсорской поддержки и осуществлялось на личные средства авторов.

Список литературы Пятилетний результат микроваскулярной декомпрессии с применением видеоэндоскопии при лечении пациентов с классической невралгией тройничного нерва с пароксизмальной болью в лице

- Гречко В.Е., Степанченко А.В., Шаров М.Н. К вопросу о патогенезе истинной тригеминальной невралгии // Неврологический вестник. Журнал имени В.М. Бехтерева. — 2001. — Т.33. — №1-2. — С. 56-59. [Grechko VE, Stepanchenko AV, Sharov MN. On the pathogenesis of true trigeminal neurology. Neurological bulletin. Named after V.M.bekhterev. 2001;33(1-2):56-59. (In Russ).]

- Toledo IP, Conti Reus J, Fernandes M, et al. De Prevalence of trigeminal neuralgia: A systematic review. J Am Dent Assoc. 2016;147(7):570-576. doi: 10.1016/j.adaj.2016.02.014.

- Maarbjerg S, Di Stefano G, Bendtsen L, Cruccu G. Trigeminal neuralgia — diagnosis and treatment. Cephalalgia. 2017;37:648-657. doi: 10.1177/0333102416687280.

- Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38:1-211. doi: 10.1177/0333102417738202.

- Zakrzewska JM, Lopez BC. Quality of reporting in evaluations of surgical treatment of trigeminal neuralgia: recommen-

- dations for future reports. Neurosurgery. 2003;53:110-20. DOI: 10.1227/01. neu.0000068862.78930.

- Di Stefano G, La Cesa S, Truini A, Cruccu G. Natural history and outcome of 200 outpatients with classical trigeminal neuralgia treated with carbamazepine or oxcarbazepine in a tertiary centre for neuropathic pain. J Headache Pain. 2014;15(1):34. doi: 10.1186/1129-2377-15-34.

- Obermann M, Yoon MS, Ese D, et al. Impaired trigeminal nociceptive processing in patients with trigeminal neuralgia. Neurology. 2007;69:835-841. doi: 10.1212/01.wnl.0000269670.30045.6b.

- Yarushkina NI, Bagaeva TR, Filaretova LP. Central cortico-tropin-releasing factor (CRF) may attenuate somatic pain sensitivity through involvement of glucocorticoids. J Physiol Pharmacol. 2011;62(5):541- 548.

- Рзаев Д.А. Дифференцированное хирургическое лечение лицевой боли: автореф. дис. ... докт. мед. наук. — М., 2018. — 51 с. [Rzaev D.A. Differentsirovannoe khirurgicheskoe lechenie litsevoi boli. [dissertation abstract] Moscow; 2018. 51 р. (In Russ).]

- Pereira A, Gitlin MJ, Gross RA, et al. Suicidality associated with antiepileptic drugs: Implications for the treatment of neuropathic pain and fibromyalgia. Pain. 2013;154: 345-349. doi: 10.1016/j.pain.2012.12.024.

- Cruccu G, Gronseth G, Alksne J, et al. AAN-EFNS guidelines on trigeminal neuralgia management. Eur J Neurol. 2008;15(10):1013-1028. doi: 10.1111/j.1468-1331.2008.02185.x.

- Ghosh LM, Dubey SP. The syndrome of elongated styloid process. Auris Nasus Larynx. 1999;26(2):169-175. doi: 10.1016/s0385-8146(98)00079-0.

- Шиманский В.Н., Коновалов А.Н., Пошатаев В.К. Вас-кулярная декомпрессия при гиперфункции черепных нервов (невралгия тройничного нерва, гемифациальный спазм, невралгия языкоглоточного нерва). — М.: ИП Т.А. Алексеева, 2017. — С. 11-12. [Shimansky VN, Konovalov AN, Poshataev VK. Vascular decompression in cranial nerve hyperfunction (trigeminal neuralgia, hemifacial spasm, lingual nerve neuralgia). Moscow: IP T.A. Alekseeva; 2017. P. 11-12. (In Russ).]

- Krause F. Resection des Trigeminus innerhalb der Schadelhohle. Arch Klin Chir. 1892;44:821-832.

- Dandy WE. An operation for the cure of tic douloureux: partial section of the sensory root at the pons. Arch Surg. 1929:18(2):687. doi: 10.1001/archsurg.1929.04420030081005.

- Magendie F. Textbook of Physiologie. 1822.

- Bell Sir Charles. The Nervous System. Ed. 3. London, 1844.

- Jannetta PJ. Arterial compression of the trigeminal nerve at the pons in patients with trigeminal neuralgia. J Neurosurg. 1967;26(2):159. doi: 10.3171/jns.1967.26.1part2.0159.

- Dandy WE. The treatment of trigeminal neuralgia by the cerebellar route. Ann Surg. 1932;96(4):787-795. doi: 10.1097/00000658-193210000-00026.

- Мартынова О.А. Патофизиологические механизмы развития тригеминальной невралгии как проявления нейро-васкулярной компрессии Современные подходы к лечению // Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. — 2017. — №4. — С. 82-85. [Martynova OA. Pathophysi-ological mechanisms of the development of trigeminal neuralgia as manifestations of neurovascular compression. Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists of the Chelyabinsk Region. 2017;(4):82-85. (In Russ).]

- Devor M, Amir R, Rappaport ZH. Pathophysiology of trigeminal neuralgia: The ignition hypothesis. Clin J Pain. 2002;18:4-13. doi: 10.1097/00002508-200201000-00002.

- De Simone R, Marano E, Brescia Morra V, et al. A clinical comparison of trigeminal neuralgic pain in patients with and without underlying multiple sclerosis. Neurol Sci. 2005;26(2):150-151. doi: 10.1007/s10072-005-0431 -8.

- Maarbjerg S, Gozalov A, Olesen J. Trigeminal neuralgia — a prospective systematic study of clinical characteristics in 158 patients. Headache. 2014;54:1574-1582. doi: 10.1111/head.12441.

- Jannetta PJ, Bissonette DJ. Management of the failed patient with trigeminal neuralgia. Clin Neurosurg. 1985;32:334-347.

- Pressman E, Jha RT, Zavadskiy G, et al. Teflon™ or Ivalon®: a scoping review of implants used in microvascular decompression for trigeminal neuralgia. Neurosurg Rev. 2020;43(1):79-86. doi: 10.1007/s10143-019-01187-0.

- Capelle HH, Brandis A, Tschan CA, Krauss JK. Treatment of recurrent trigeminal neuralgia due to Teflon granuloma. J Headache Pain. 2010;11(4):339-344. doi: 10.1007/s10194-010-0213-4.

- Gu W, Zhao W. Microvascular decompression for recurrent trigeminal neuralgia. J Clin Neurosci. 2014;21:1549-1553. doi: 10.1016/j.jocn.2013.11.042.

- Zhong J, Shi-Ting Li, Zhu J, et al. A clinical analysis on microvascular decompression surgery in a series of 3000 cases. Clin Neurol Neurosurg. 2072;114(7):846-851. doi: 10.1016/j.clineuro.2012.01.021.