Планиграфический анализ жилищ малышевской культуры

Автор: Медведев Виталий Егорович, Волков Павел Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Малышевская культура - одна из наиболее исследованных в неолите Нижнего Приамурья. Свое начало она берет в раннем и развивается в среднем периоде этой эпохи. Большое количество малышевских жилищ, относящихся к V - середине III тыс. до н. э., раскопано на о. Сучу. Приведены результаты планиграфического анализа одного из типичных жилищ (№ 3) и его сравнение в организации жилого пространства с другими подобными комплексами памятника. Каменный инструментарий объединен в четыре группы: обработка мяса (рыбы), обработка шкур, обработка дерева, другие орудия. Распространение его неоднородно: внутри жилища относительно равномерное (за исключением очаговой зоны, где находок почти нет), вне его пределов - в основном в виде нескольких скоплений. Функциональные зоны в жилище 3 четко выделены на основе данных только двух видов активности его обитателей: 1) работы по обработке дерева и 2) по использованию мясных ножей. Отмечается заметное сходство в конструкциях и специфике функционального зонирования анализируемого объекта с другими жилыми сооружениями малышевской культуры, подчеркивается их рациональность.

Нижнее приамурье, поселение сучу, малышевская неолитическая культура, жилище, очаг, трасологическийметод, планиграфия, каменные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/147219303

IDR: 147219303 | УДК: 903.01/09

Текст научной статьи Планиграфический анализ жилищ малышевской культуры

В неолите Приамурья малышевская культура относится к числу наиболее исследованных, ее памятники раскопаны большими площадями, получен высокоинформативный вещественный материал, обеспечивающий ее всесторонние характеристики. Поселения и стоянки этой культуры располагаются от нижней части р. Уссури и почти по всей долине Нижнего Амура и окрестностям. Для юго-западной территории малы-шевского ареала (памятники у сел Шереметьево, Казакевичево, Амурский Санаторий, Петропавловка, Малышево, Гася и др.)

свойственны ранние комплексы каменного инвентаря, керамических изделий, датируемые по радиоуглероду 7950 ± 80 л. н. (Ле-1780) (поселение Гася) и 6900 ± 260 л. н. (МГУ-345) (поселение Сикачи-Алян, нижний пункт). Для северо-восточной группы поселений культуры, подавляющее большинство жилищ которой раскопано на о. Сучу на Нижнем Амуре, полученные радиоуглеродные даты находятся в хронологическом диапазоне 6070 ± 90 л. н. (СО АН-4343) – 4470 ± 100 л. н. (ГИН 8-292). В настоящее время малышевскую культуру

∗ Исследование проведено в соответствии с Программой фундаментальных исследований Президиума РАН № 33 (проект «Общее и особенное в развитии культур Древности и Средневековья на Дальнем Востоке») и в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (№ 33.702.2014/К).

Медведев В. Е. , Волков П. В. Планиграфический анализ жилищ малышевской культуры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 3: Археология и этнография. С. 49–62.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 3: Археология и этнография © В. Е. Медведев, П. В. Волков, 2015

можно относить к позднему этапу раннего периода неолита и среднему его периоду. Еще сравнительно недавно, до выделения в Нижнеамурском регионе осиповской и мариинской культур, соответственно начального и раннего неолита, малышевская определялась как наиболее ранняя.

Во многих случаях малышевские поселения имеют хорошо выраженные рельефные признаки в форме округлых чашевидных ям-западин. Котлованы жилищ вырыты чаще на глубину 0,6–0,9 м, некоторые из них впущены в грунт на 1,5 м и более. Размеры построек варьируют от 30–60 до 150–180 кв. м. В центре жилых сооружений находился очаг, в отдельных случаях их было два или три. Вдоль стен котлованов сохранились оплывшие уступы – остатки своего рода нар или лежанок. Пол жилищ прорезан многочисленными ямами от столбов, служивших опорами деревянных конструкций, прежде всего кровли. Помимо этого, почти во всех исследованных жилищах и рядом с ними имелись сравнительно большие хозяйственно-бытовые ямы, предназначавшиеся для хранения главным образом продуктов питания. В целом, конструкции жилищ представляли собой усеченный конус или усеченную пирамиду.

Каменный инструментарий малышевских жилищ обилен количественно и разнообразен типологически. Выделяются большие серии наконечников метательных орудий (стрел, дротиков), ножей, скребковых орудий, тесел, стамесок, топоров; найдены также землеройные орудия, песты, навершия палиц и другие изделия. Богато представлены предметы из обожженной глины: вылепленные вручную ленточно-кольцевым способом разнообразных размеров и форм сосуды, покрытые искусно выполненными рельефными, а также крашеными узорами. Большие группы вещей из глины составляют пряслица и колесики-орнаментиры; найдены также штампы-качалки. Серийно представлены предметы искусства и культа: антропо-, зоо-, орнитоморфные, гибридные скульптурные изображения, богатые наборы украшений (подвески, кольца, бусины, шары, миниатюрные шарики).

Обнаруженный в непотревоженном состоянии в жилищах или в непосредственной близости от них, в не вызывающих сомнения стратиграфических условиях, вещественный материал позволяет в известной степени реконструировать образ жизни, и, прежде всего, производственно-хозяйственную направленность деятельности обитателей неолитических полуземлянок. Подавляющее большинство жилищ малышевской культуры раскопано на нескольких неолитических поселениях, компактно расположенных на о. Сучу.

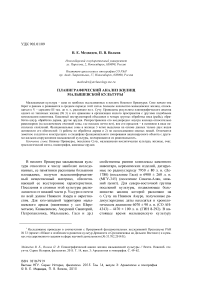

В настоящей публикации проводится планиграфический анализ главным образом жилища 3, вскрытого в раскопе IV в северовосточной половине острова в ходе работ Амуро-Уссурийского отряда в 1993 г. (рук. В. Е. Медведев). Жилищный котлован был вырыт в желтом песчаном грунте. Он округ-ло-подквадратной формы с сильно заова-ленными углами, ориентированными точно по сторонам света (рис. 1). «Чистая» площадь жилища (без покатых оплывших стен и уступов-нар) составляет почти 50, а максимальная (по внешнему контуру) – около 80 кв. м. Наибольшая высота стен котлована над полом равна 0,8–0,9 м. Практически по всему его периметру расположены уступы-нары шириной 0,5–1,2 м, в отдельных местах они выделяются в виде двух ступенек или ярусов. В центре жилища располагался округлой формы очаг, углубленный в материковый песок. В пределах жилища, большей частью вдоль стен и рядом с ним, выявлены 44 небольшие, чаще всего округлые или овальные ямы, предназначавшиеся для столбов и некоторых других деталей жилища. В его полу и вокруг жилища были выкопаны 16 ям более крупных размеров, чем ямы от столбов. В больших ямах, выполнявших хозяйственно-бытовые функции, найдена керамика, в том числе целый сосуд.

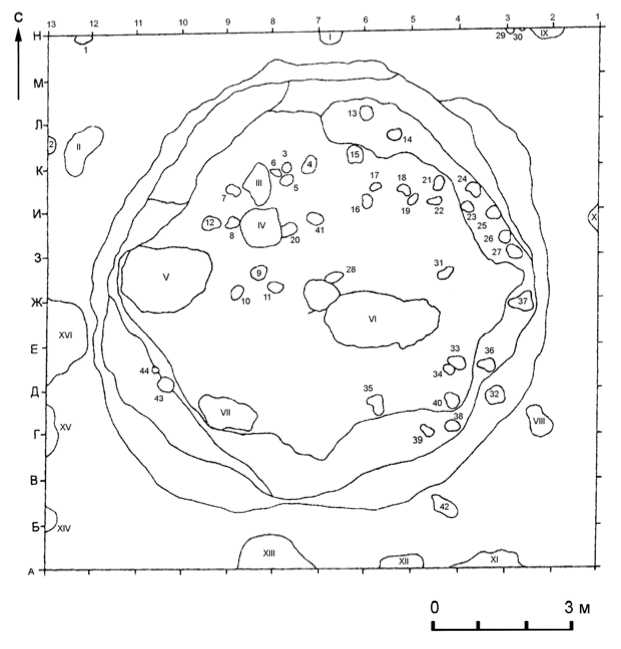

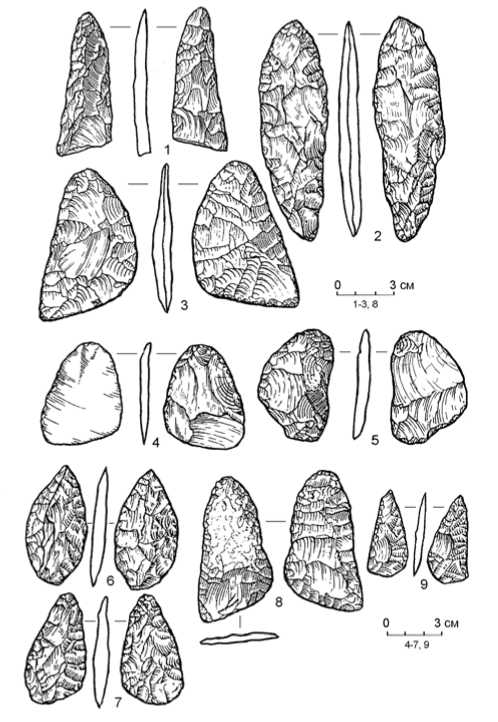

Среди найденного в жилище каменного инструментария отчетливо выделяются пять групп изделий, обладающих определенным функциональным назначением. Наконечники стрел – из специальных заготовок или отщепов с использованием бифасиальной техники. Большинство из них треугольной формы с выемчатым или раздвоенным, изредка с ровным основанием. Есть также листовидные наконечники нескольких разновидностей (рис. 2).

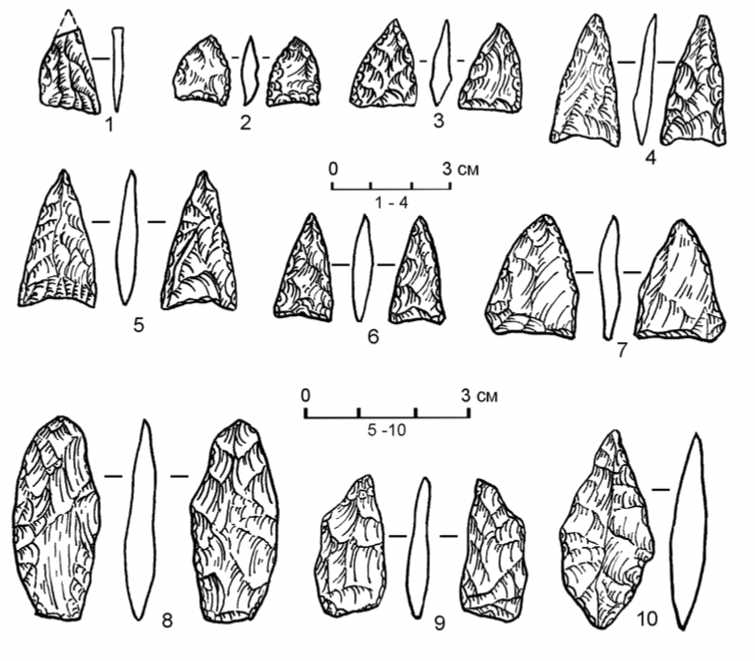

Скребковые орудия обладают типологическим разнообразием, размеры их чаще небольшие, но есть и крупные образцы. К основным типам относятся концевые на пластинах, концевые укороченные, концевые на ретушированных пластинах, округ-

Рис. 1. План жилища 3 в раскопе IV на о. Сучу:

1 – 44 – ямы от столбов; I–XVI – ямы хозяйственно-бытового назначения

Рис. 2. Каменные наконечники стрел из жилища 3 на поселении Сучу

Рис. 3. Каменные скребковые орудия из жилища 3 на поселении Сучу

Рис. 4. Каменные мясные ножи из жилища 3 на поселении Сучу (трасологический анализ этих инструментов допускает вероятность их использования и для работы с рыбой)

лые, двойные, угловые, с ретушью продольных краев и др. (рис. 3).

Ножи в подавляющем большинстве – двусторонне обработанные орудия-бифасы различных размеров. Изготовлены из специальных пластинчатых заготовок или крупных отщепов. В основном они полулунной формы, реже овальной с выделенным черешком, в отдельных случаях ножи выполнены из массивных пластин, обработанных односторонней краевой ретушью (рис. 4; 5, 4 ).

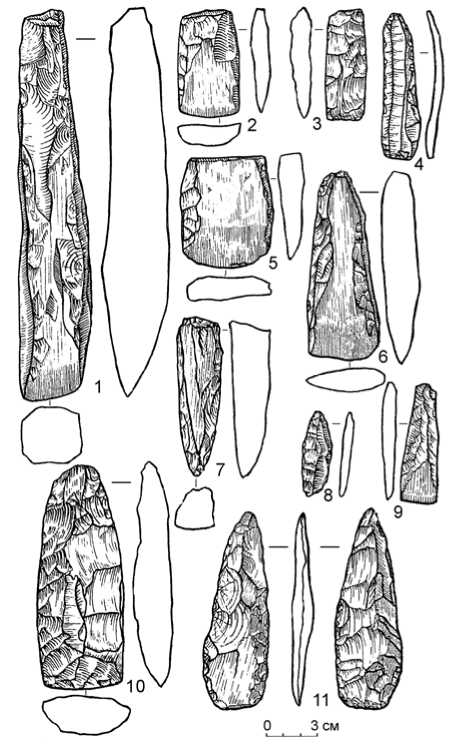

Деревообрабатывающие орудия составляют наиболее многочисленную группу инструментов. Среди них главенствующее место занимают тесла различных размеров и форм. Преобладают тесла почти полностью или частично шлифованные с выпуклым рабочим краем, с зауженным или ровным обушком. Они подпрямоугольные или овальные в поперечном сечении, единичные экземпляры – подквадратные. Есть также тесла, обработанные только способом оббивки с ровным или заостренным лезвием. В поперечном сечении они чаще овальные или линзовидные (рис. 5, 1 , 2 , 5–7 , 9–11 ). К сравнительно небольшой группе орудий деревообработки относятся долотовидные изделия и сверла, выполненные из пластинчатых заготовок (рис. 5, 3 , 8 ).

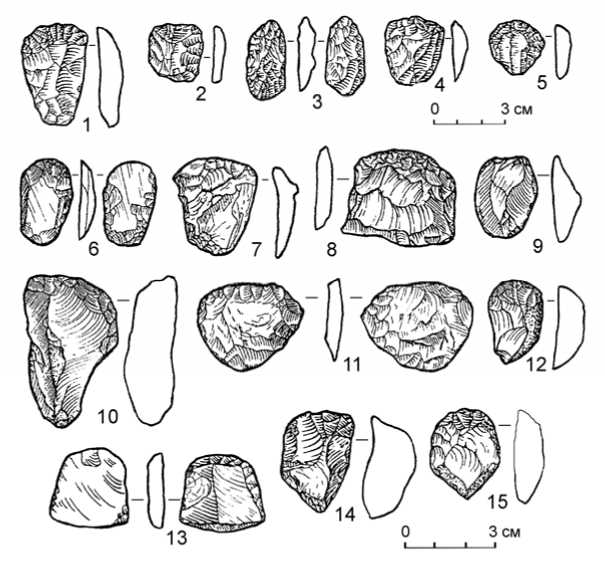

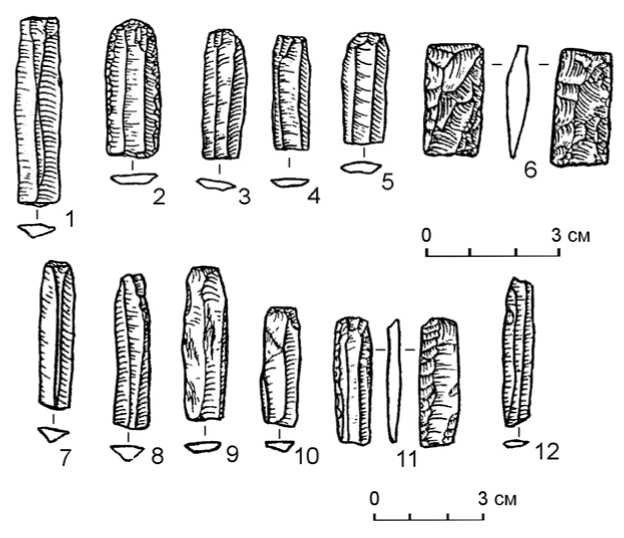

Пластинчатые вкладыши составных ножей большей частью представлены пластинами подпрямоугольной формы. В поперечном сечении они преимущественно треугольные или уплощенно-трапециевидные, длиной от 2,5 до 6 см. Пластины, как правило, без следов ретуши, хотя есть образцы, обработанные краевой или сплошной ретушью (рис. 6).

Необходимо указать, что рассматриваемые в данном случае пластинчатые вкладыши, найденные в пределах жилища 3 и рядом с ним в верхней части культурного слоя, не относятся к числу массовых изделий в малышевской культуре, поскольку пластины, как и характерная керамика бель-качинской культуры среднего неолита, существовавшей в бассейне Лены, оказались на месте рассматриваемого жилища после того, как оно было сравнительно давно покинуто его обитателями. Носители пришлой белькачинской культуры бродячих охотников, вполне очевидно, временно использовали на о. Сучу для своих жилых наземных построек жилищную западину малышев-ской культуры. Стратиграфические наблю- дения, а также радиоуглеродные данные показывают, что северные пришельцы появились в Приамурье по завершении функционирования малышевской культуры или на финальном ее этапе.

Материал, из которого изготовлен рассматриваемый инструментарий, в подавляющем большинство находок представлен различным по цвету, преимущественно темным, алевролитом. Из него выполнены все крупные изделия, в частности, тесла. Заметная часть ножей, наконечников стрел, скребков, сверл изготовлена из кремня, несколько пластинчатых вкладышей – из обсидиана и халцедона.

Лабораторные исследования обнаруженных при раскопках жилища 3 каменных артефактов базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С. А. Семеновым [1957], Г. Ф. Коробковой [Korobkowa, 1999] и другими, и на методике анализа микрозаполи-ровок износа каменных орудий Л. Кили [Keeley, 1980]. Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной Азии.

Экспериментально-трасологические исследования артефактов коллекции показали, что состав инструментария, обнаруженного в пределах раскопа жилища 3, сравнительно однообразен. Данные об основных утилизованных орудиях коллекции можно представить в виде таблицы.

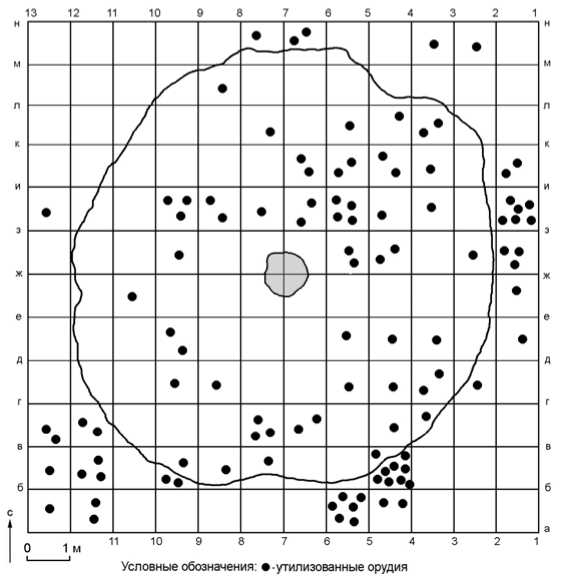

Распространение использованных орудий по площади раскопа неоднородно (рис. 7). Если внутри жилища утилизованные инструменты рассеяны относительно равномерно, то вне жилища можно отметить 3 скопления с его восточной, южной и югозападной сторон. На южном участке концентрация орудий на единицу площади особенно велика. Почти не встречаются находки в центре жилища, в очаговой зоне.

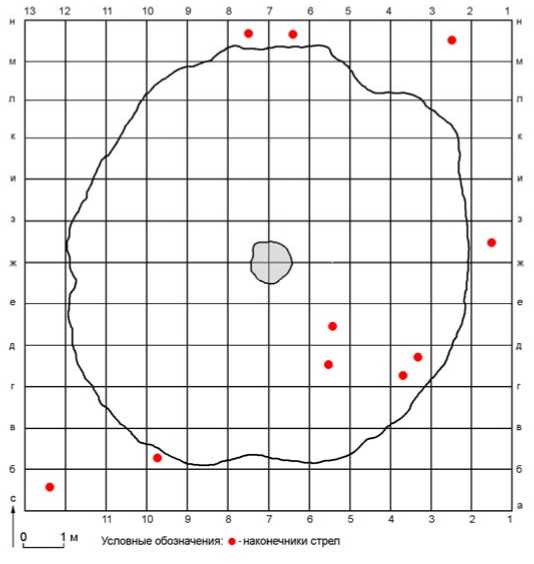

Количество орудий охоты (наконечников стрел) невелико, но в ходе раскопок они были обнаружены практически повсюду (рис. 8). Никакой закономерности в их местоположении выявить не удалось.

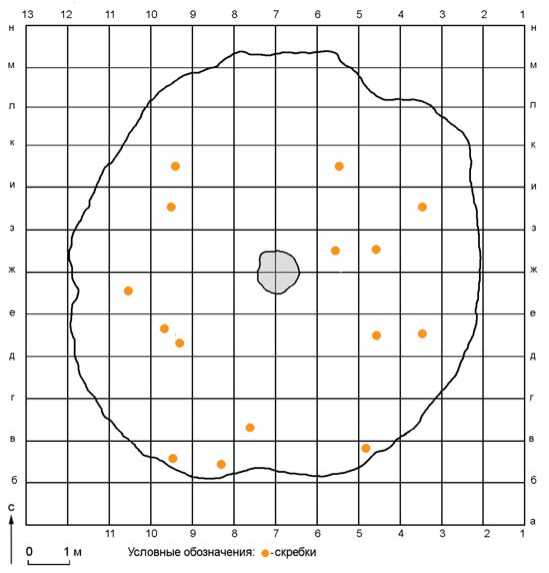

Орудия для обработки шкур представлены в исследуемом инструментарии скребками. Их распространение по площади жилища относительно равномерно, без каких-

Рис. 5. Орудия деревообработки из жилища 3 на поселении Сучу: 1 , 2 , 5 - 7 , 9 - 11 - тесла; 3 - долото; 4 - нож; 8 - сверло

Рис. 6. Каменные пластинчатые вкладыши составных мясных ножей из жилища 3 на поселении Сучу

Состав инструментария, выявленного на площади раскопа жилища 3 на о. Сучу

|

Показатель |

Обработка |

Другие орудия |

Всего орудий |

||

|

мяса |

шкур |

дерева |

|||

|

Количество |

28 |

15 |

40 |

18 |

101 |

|

Доля в % |

27,3 |

14,5 |

39,0 |

17,2 |

100 |

Рис. 7. Распространение утилизованных орудий в пределах жилища 3 и рядом с ним

Рис. 8. Места обнаружения наконечников стрел в пределах жилища 3 и рядом с ним

Рис. 9. Распространение скребковых орудий в жилище 3

Рис. 10. Распространение деревообрабатывающих орудий внутри и вне жилища 3

либо скоплений (рис. 9). Однако следует обратить внимание, что вне стен жилища не было найдено ни одного изделия данного функционального типа.

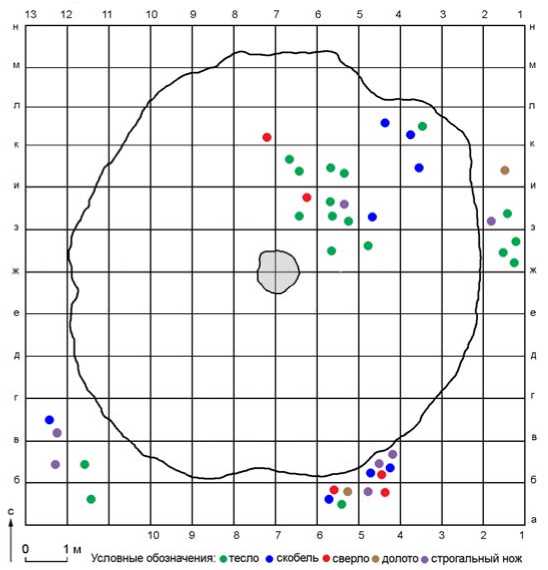

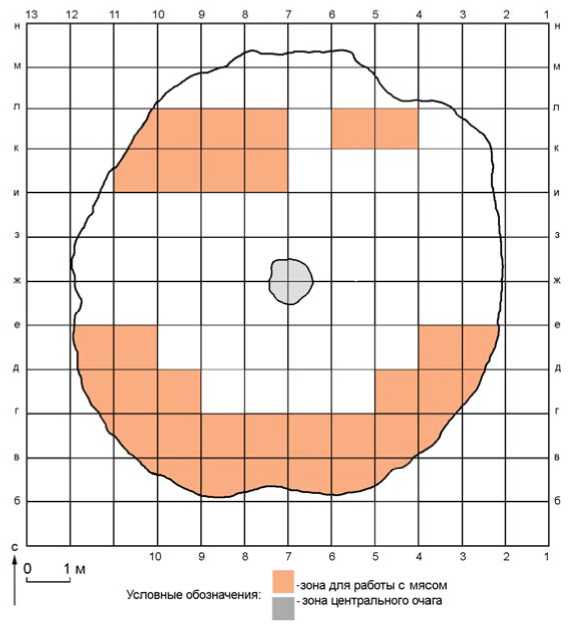

Орудия для обработки мяса (бифасиаль-ные ножи) найдены в скоплениях вне жилища на юго-западном, южном и восточном участках.

Рис. 11. Сопряжение зон работы с мясом и деревом в жилище 3 и рядом с ним

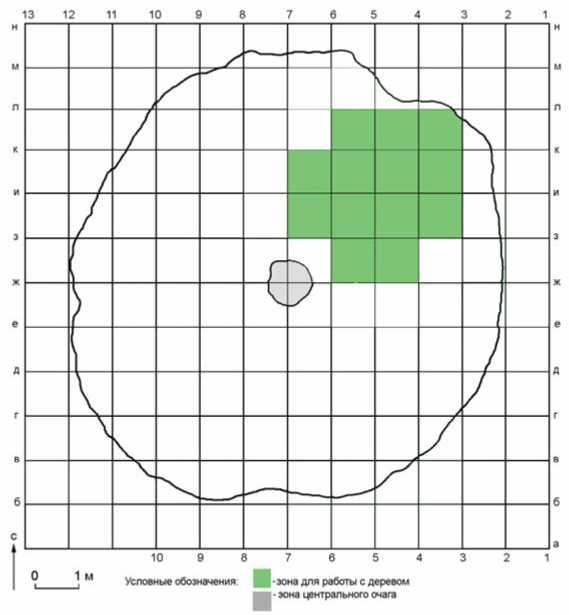

Инструментарий для работы с деревом представлен в исследуемой коллекции находок разнообразно: тесла, скобели, строгальные ножи, долота и даже сверла. Общая доля этих орудий в составе инструментария сравнительно велика, и план жилища насыщен отметками находок. Анализ распространения инструментов на площади раскопа позволил выделить отчетливо локализованное скопление в северо-восточном секторе жилища и три площадки вне его (рис. 10).

Пластинчатые вкладыши зафиксированы внутри и снаружи жилища. Артефакты этого типа являлись только частью составных орудий, которые легко заменялись в процессе работы. Их потеря вероятна на любом участке, чем и объясняется бессистемность их рассеивания.

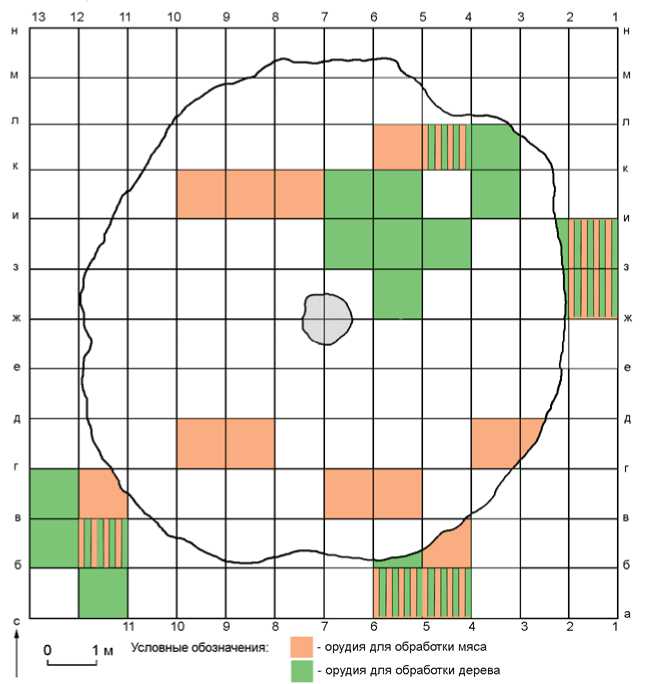

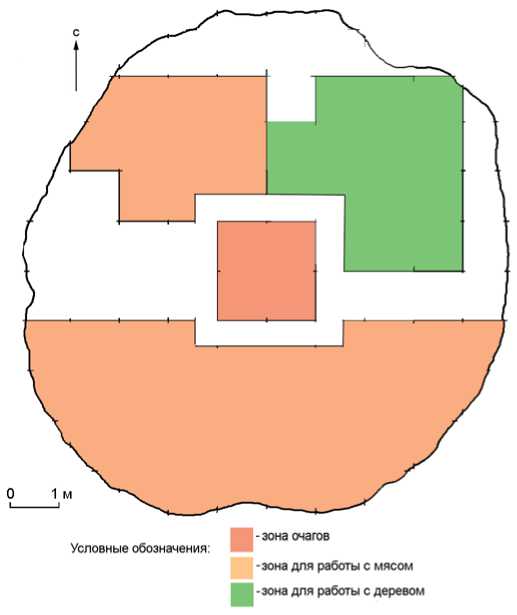

Очевидно, что выделение функциональных зон на плане раскопа жилища 3 возможно только на основании данных о двух видах активности его обитателей: обработка дерева и использование мясных ножей. Именно такой инструментарий коллекции выявлен в виде скоплений и не наблюдается в бессистемном рассеивании.

Графическое отображение данных продемонстрировало наложение маркеров во всех трех скоплениях, выделяемых вне жилища (восточном, южном и юго-западном) (рис. 11). Судя по составу обнаруженного на данных участках инструментария, работа с деревом и использование мясных ножей вполне могли быть занятием одновременным. Если учесть, что все три скопления вне жилища расположены на теплой солнечной стороне, то вероятен и летний период активности людей на этих площадках.

Внутри жилища смешение участков по работе с деревом и с мясом было явлением исключительным и наблюдалось только на небольшом участке северо-восточного сектора. Использование ножей происходило на относительно широком пространстве в южной части жилища и в его северо-западном секторе.

В очаговой зоне никакого активного использования орудий обитателями жилища не прослеживается. Относительно близко

Рис. 12. Специализированная зона для работы с деревом в жилище 3

Рис. 13. Специализированная зона для работы с мясом в жилище 3

к огню происходила обработка дерева, мясные же ножи обнаружены на значительном расстоянии от очага.

Деревообработка внутри жилища, судя по дислокации инструментария, производилась на достаточно компактной территории (рис . 12). Нигде, кроме этого участка, не обнаружено орудий данной категории. Вполне вероятно предположение, что для производственной активности обитателей жилища было отведено специальное, особое место.

Работа с мясом (вероятно, как приготовление пищи, так и ее потребление) происходила в жилом пространстве отнюдь не повсеместно. Отчетливо выделяются южная зона и северо-западный сектор жилища (рис. 13). Несколько мясных ножей, обнаруженных на относительно небольшой площадке в северо-восточном секторе, где в основном происходила работа с деревом, вполне могли оказаться там в силу исключительных обстоятельств.

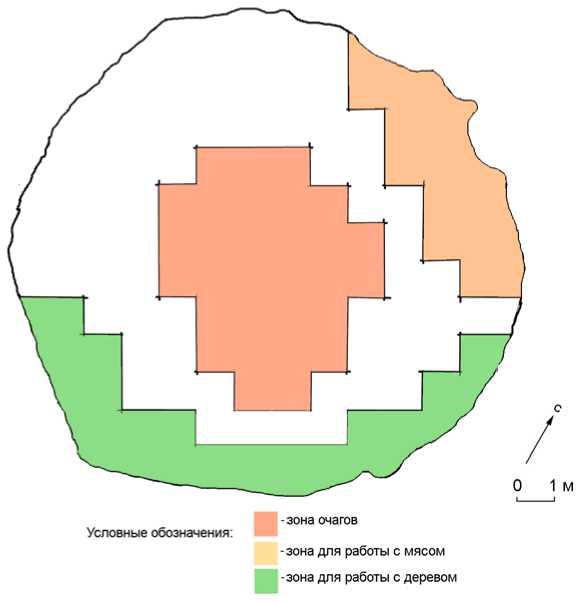

Подводя некоторые итоги, следует отметить достаточно отчетливое разделение жилищного пространства на функциональные зоны (рис. 14). Каждая из них имеет определенные границы и отделена от соседних «нейтральными полосами», где следов какой-либо активности не наблюдается. В очаговой зоне жилища находок орудий нет. Следует отметить наличие специализированной «производственной зоны» в северовосточном секторе, обширную зону использования мясных ножей в южной части жилища и функционально аналогичный локализованный участок в северо-западном секторе.

Ранее проведенный планиграфический анализ жилища 26 поселения Сучу дает возможность сравнить два жилища малы-шевской культуры. Это позволит выявить специфику в организации жилого пространства ранненеолитических жилых конструкций Дальневосточного региона России, эволюция которых демонстрирует палео-экономические перемены и способности людей к адаптации в меняющихся климатических условиях.

В центре жилища 26 обнаружены следы разновременного горения нескольких очагов (рис. 15). Утилизованный инструментарий здесь не обнаружен. Очевидно, что деятельность обитателей жилища была связана в указанном месте исключительно с тепловой обработкой пищи, приготовлением еды, возможно, сушкой одежды и т. п. занятиями, следы которых не зафиксированы. Дистанция от следов горения в очагах до мест, функционально выделенных и связанных с производством, вполне достаточная для освещения и комфортного обогрева «рабочего пространства».

В северо-восточном секторе жилища найдены ножи и инструменты, связанные с обработкой мяса. Рабочая зона здесь сравнительно компактна и четко локализована. Вполне логично предположить специализацию данной территории внутри жилища. Обнаружены следы вторичной переработки мяса, вероятно, при его подготовке к тепловой обработке. Если «домашняя» переработка продуктов охоты была женским занятием, то можно интерпретировать данную зону жилища как «женскую», обычно левую часть от входа в помещение.

Северо-западную часть жилища можно считать «предвходовой». Орудий здесь не найдено. Судя по пропорциям жилища, место входа имеет достаточные, вполне обычные в таких случаях, размеры.

Дальняя от входа зона жилища оставила нам следы работы с камнем (доводка, правка орудий) и деревом. Концентрация инструментов здесь (относительно предполагаемой площади) не очень велика. Данное место можно интерпретировать как зону отдыха (очевидно – ночного) и как производственную, «домашнего характера» (оживление каменных элементов орудия, работа с рогом и деревом).

Западный сектор, вероятно – «мужская территория». Здесь мы видим совсем небольшое число оставленных инструментов (работа с камнем и деревом). Очевидно, что регулярной, долговременной работы здесь не проводилось.

Каждая из выделяемых нами зон активности внутри данного жилища отчетливо ограничена «чистым» пространством, где следов производственной активности обитателей не обнаружено. Площади каждой из интерпретируемых территорий достаточно велики. В целом, организация пространства внутри изучаемого жилища представляется вполне логичной и во многом напоминает организацию пространства внутри круглых в плане жилищ народов этнографического времени.

Сравнивая данные, полученные в результате планиграфического анализа жилищ 3

Рис. 14. Основные зоны активности в жилище

и 26 на о. Сучу, следует отметить общее и особенное в их конструкциях и функциональном зонировании.

Признаков сходства в конструкциях и специфике функционального зонирования жилищ прослеживается достаточно много. Оба объекта округлые в плане и имеют сходство в вероятной конструкции кровли и очагов. Место для огня располагалось в центре сооружений. Вокруг очага в обоих жилищах прослеживалась «мертвая зона», свободная от орудий – на расстоянии 1 м и более от зольного скопления не найдено каких-либо следов работы. Одинаковы место и относительные размеры, вероятно, противоположной от входа в жилище южной зоны. Совпадают выделенные особые секторы «дальней», «правой и левой стороны» общего жилого пространства. Характерны функциональная специализация и отчетливая локализация такого рода участков, ограждение их «пустыми» пространствами от иных функциональных зон.

Факты различий также не единичны. В частности, размер жилища 3 в полтора раза меньше, чем у жилища 26, составляющего в диаметре около 15 м. Очаг жилища 3 на протяжении всего времени обитания функционировал посредине конструкции, а место очага в центре жилища 26 менялось трижды. В южной зоне жилища 3 следов работы нет, а южная зона жилища 26 была не только зоной отдыха, но и местом домашнего производства. Северо-восточный сектор в жилище 3 – место работы с деревом и, вероятно, «мужская сторона», но этот же, левый от вероятного входа, сектор жилища 26 получил условное обозначение «женской стороны», где происходило, предположительно, приготовление пищи.

В целом, организацию пространства обитания исследованных ранненеолитических жилищ можно охарактеризовать как рациональную. Место и размер очагов оптимальны по отношению к объему и площади жилого сооружения. Элементы деления пространства обитания на определенные зоны и сектора можно считать началом традиции, получившей дальнейшее развитие в эпоху голоцена, в период последующей смены археологических культур и развития специфической палеоэкономики обитателей региона.

Список литературы Планиграфический анализ жилищ малышевской культуры

- Семенов С. А. Первобытная техника // МИА. М.; Л.: Наука, 1957. № 54. 241 с.

- Keeley L. H. Experimental Determination of Stone Tool Uses. A Microwear Analysis. Chicago, London: Univ. of Chicago Press, 1980. 212 р.

- Korobkowa G. F. Narzędzia w pradziejach Podstawy badania funkcji metodą traseologiczną. Torin: widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. 168 р. (на польск.).