Планиграфический контекст каменных украшений из культурного слоя VI стоянки Ушки I

Автор: Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены предварительные результаты реконструкции пространственных аспектов человеческой активности, связанных с производством и использованием каменных украшений из культурного слоя VI многослойной стоянки Ушки I (Камчатка). Сопоставление сведений, полученных на основе анализа археологических коллекций, опубликованных и архивных источников, позволило составить и проанализировать базу данных по контексту 56 изделий. Исследование пространственного контекста украшений, направленное на установление закономерностей их размещения в структуре обитаемого пространства, выявление связей артефактов между собой, различными объектами и структурами опиралось на данные технологического, функционального и планиграфического методов. Было установлено, что большинство законченных украшений, заготовок, отходов расщепления и необработанных отдельностей поделочного сырья связано с жилищными пространствами, в рамках которых, судя по всему, осуществлялось производство. Обнаружение целых изношенных или фрагментированных в процессе использования предметов личного декора внутри жилищных объектов может указывать на их утерю при повседневном использовании. Серия законченных подвесок и заготовок приурочена к пространству двух коллективных детских погребений культурного слоя. В составе погребальных комплексов готовые украшения и заготовки располагаются различным образом: единичные находки подвесок были отмечены в области грудной клетки и головы захороненных индивидов, заготовки уложены в своеобразные сумки вместе с абразивами и орудиями охоты. Предварительный анализ следов износа на украшениях из погребений и особенности их расположения позволяют предполагать их использование в качестве своеобразных амулетов, носимых на нитке или шнурке.

Камчатка, верхний палеолит, каменные украшения, планиграфический анализ, погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/145146430

IDR: 145146430 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0322-0329

Текст научной статьи Планиграфический контекст каменных украшений из культурного слоя VI стоянки Ушки I

Материалы верхнепалеолитических памятников Северо-Восточной Азии являются важным источником для изучения стратегий отбора, транспортировки и обработки редких видов минерального сырья для производства носимых предметов личного орнамента в эпоху верхнего плейстоцена [Пи-тулько, Никольский, 2014; Федорченко, 2015; 2018]. Сырьевая, типологическая и функциональная вариабельность данных изделий указывает на существование в культуре древнейших обитателей региона устойчивых традиций изготовления и использования каменных украшений. Предметы персональной орнаментации из поделочного камня часто рассматриваются в русле дискуссий относительно культурно-хронологической и этниче ской интерпретации комплексов и культурных традиций верхнего палеолита Северо-Восточной Азии [Пи-тулько, 2011].

В предыдущие годы исследований потенциал каменных украшений обсуждаемой территории как источника для научных реконструкций не был раскрыт в полной мере. Чаще всего эти изделия анализировались с позиций традиционного для палеолитоведения технико-типологического подхода, предоставляющего отно сительно общие данные о способах производства и использования изделий [Мочанов, 1977; Диков, 1979а; Слободин, 1999]. В отдельных работах предметом реконструкции выступали операционные последовательности производства каменных украшений [Федорченко, 2015], предпринимались попытки семантического анализа предметов персональной орнаментации [Дикова, 2011]. Изучение пространственного распределения палеолитических украшений – характера распределения находок, количественного и качественного соотношения фрагментов сырья и инструментов, заготовок, преформ и готовых изделий в контексте единого культурного слоя, – как правило, до сих пор оставалось за рамками специальных научных изысканий.

Настоящее исследование было направлено на реконструкцию пространственных аспектов человеческой активности, связанных с производством и использованием каменных украшений культурного слоя VI многослойной стоянки Ушки I – опорного археологического объекта каменного века Камчатки [Диков, 1977, 1979а]. В результате многолетних комплексных изысканий, проводимых археологической экспедицией СВКНИИ ДВО РАН под руководством Н.Н. Дикова, на памятнике было изучено свыше 5200 м2 площади слоя VI [Федорченко, Белоусова, 2020]. Значимость и уникальность выявленного здесь верхнепалеолитического поселения подчеркивает наличие в его структуре двух погребений и более 40 жилищных объектов – остатков наземных и углубленных сооружений, представленных мощными спрессованными концентрациями углистой и обгоревшей костной массы, каменных орудий и дебитажа, костных остатков и минеральных пигментов; радиоуглеродный возраст поселения определялся в диапазоне 10800–10040 л.н. [Диков, 1977, с. 52–58]. Материалы культурного слоя (далее к.с.) VI содержат одну из наиболее представительных коллекций предметов персональной орнаментации в Северо-Восточной Азии, их изучение позволит существенно конкретизировать статус подобных артефактов в структуре обитаемого пространства и установить их значение как элементов символической или повседневной деятельности.

Материалы и методы исследования

В рамках настоящей работы основными источниками исследования пространственного распределения предметов персональной орнаментации к.с. VI памятника Ушки I послужили археологические материалы из фондов Лаборатории истории и экономики и экспозиции Музея естественной истории СВКНИИ ДВО РАН (Магадан). Для получения более полного представления об украшениях рассматриваемого комплекса помимо археологических коллекций нами привлекались опубликованные рисунки и фотографии, материалы полевой документации, представленные в фондах СВКНИИ, а также отчетах Н.Н. Дикова, хранящихся в Научноотраслевом архиве ИА РАН (Москва) [Диков, 1974, 1979б, 1993б]. Сопоставление сведений из шифров артефактов археологической коллекции, информации из публикаций, текстов, планов, иллюстраций и иных архивных источников позволило составить и проанализировать базу данных о контексте и характеристиках 56 изделий (см. таблицу ).

Согласно полученным ранее данным, для производства украшений верхнепалеолитическими обитателями поселения к.с. VI на памятнике Ушки I использовалось минеральное сырье преимущественно вулканогенного и гидротермального происхождения: агальматолит, талькит и талькохлори-толит, в единичных случаях – янтарь [Федорченко, Кулик, Белоусова, 2019]. Операционная последовательность изготовления предметов персональной орнаментации включала подбор и транспортировку на стоянку поделочного сырья, получение заготовок, создание преформ путем шлифовки, сверление, нанесение орнамента – насечек или коротких линий [Федорченко, 2018]. Первые стадии производственного процесса представлены на памятнике импортными отдельностями мелких галек, пли-323

Пространственное распределение персональных украшений в контексте культурного слоя VI стоянки Ушки I, экз.

|

Контекст |

Подвески |

Бляшки |

Пронизки |

Заготовки |

Сырье |

Сколы |

Всего |

|

Углубленное жилище № 1 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

» » № 2 |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

» » № 8 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

» » № 9 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

|

» » № 11 |

1 |

– |

– |

1 |

– |

3 |

5 |

|

» » № 12 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

» » № 17 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

» » № 21 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

|

» » № 23 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

2 |

|

» » № 25 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

Наземное жилище № III |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

|

» » № V |

4 |

3 |

– |

– |

– |

– |

7 |

|

» » № VI |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

|

» » № IX |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

|

» » № XIII |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

|

» » № XIV |

3 |

– |

– |

1 |

– |

– |

4 |

|

Погребение № 1 |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

|

» № 2 |

8 |

1 |

– |

– |

2 |

– |

11 |

|

Вне жилищ |

2 |

– |

– |

3 |

– |

– |

5 |

|

Всего |

33 |

5 |

3 |

8 |

4 |

4 |

56 |

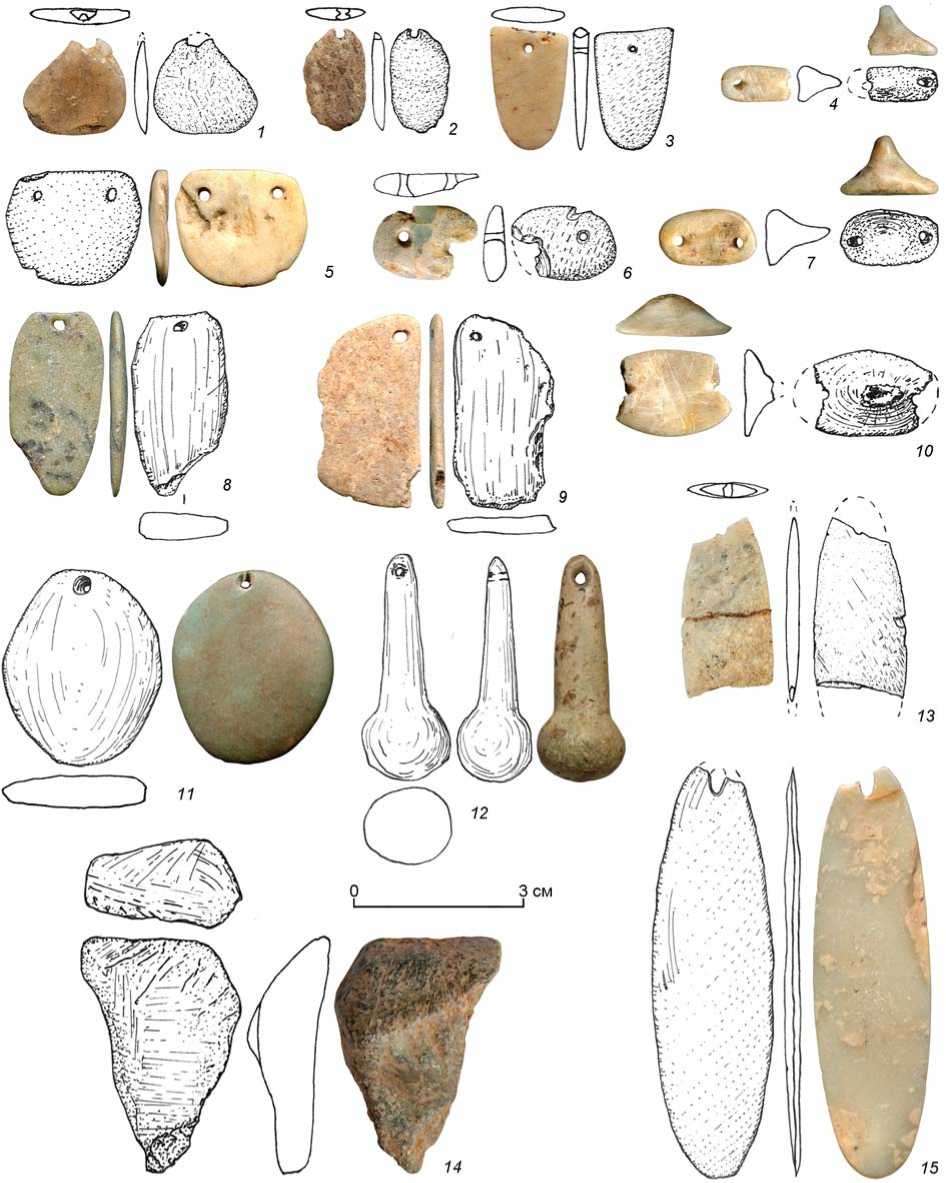

ток или обломков (n = 4), а также сколами сырья (n = 3). Следующий этап операционной последовательности характеризуют заготовки изделий (n = 5). Наиболее массовым элементом коллекции к.с. VI выступают законченные формы: плоские и объемные подвески с перфорацией (n = 36), бляшки с двумя сверлеными отверстиями (n = 5) и пронизки (n = 3) (рис. 1).

Исследование про странственного контекста украшений, направленное на установление закономерностей их размещения в структуре обитаемого пространства, выявление связей артефактов между собой, различными объектами и структурами (очагами, приочажными зонами, жилищами или межжилищными участками, погребениями), опиралось на данные технологического, функционального и планиграфического методов.

Результаты исследования

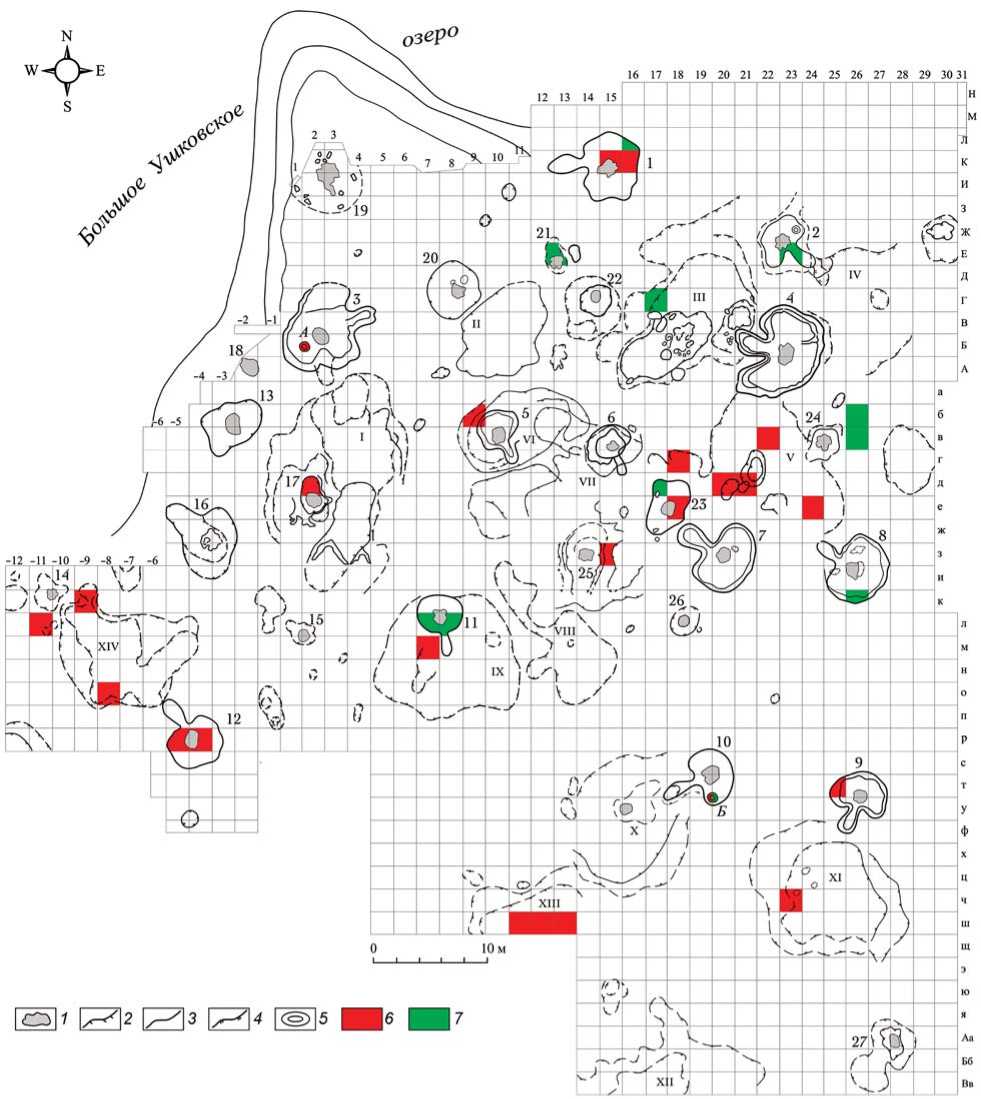

В результате проведенного анализа было установлено, что большинство каменных украшений, заготовок для их производства и отдельностей поделочного сырья к.с. VI происходит из пространства углистых площадок жилищ (n = 36, 64 %); их локализация связана преимущественно с уровнем пола основной части жилища, единично – с коридорообразным входом или центральным очагом (рис. 2). Элементы анализируемой коллекции отмечены в 16 постройках, среди которых десять явля- ются углубленными (№ 1, 2, 8, 9, 11, 12, 17, 21, 23 и 25), шесть – более крупными по площади и целиком наземными (№ III, V, VI, IX, XIII, XIV). В девяти конструкциях присутствуют только готовые украшения со следами утилизации и фрагментации (n = 21), которые могли быть утеряны их владельцами в процессе повседневного использования. Из контекста четырех жилищ происходят только заготовки и отдельности мягкого камня (n = 4), из оставшихся трех – как завершенные формы предметов личного декора, так и их заготовки, сколы и фрагменты поделочного сырья (n = 11).

Данные планиграфического анализа указывают на то, что находки готовых украшений в жилищных конструкциях к.с. VI стоянки Ушки I не образуют скоплений или зон концентрации. Исключение составляют три лабретковидных бляшки (см. рис. 1, 4 , 7 , 10 ), полученные при раскопках наземного жилища № V: два изделия отмечены на кв. е-20 в 15 см друг от друга, третий предмет – на кв. д-19 в 120 см от предыдущих [Диков, 1979б, с. 18, 85]. Близость расположения этих артефактов в рамках одного поселенческого объекта, идентично сть сырья и специфичность их облика позволяют предполагать, что они могли являться частью единой композиции, сохранившейся до наших дней в потревоженном виде. Стоит отметить, что лишь небольшая доля заготовок (n = 3) и украшений (n = 2) была обнаружена на участках межжилищных пространств, непосредственно примыкающих к остаткам соору-

Рис. 1. Каменные украшения культурного слоя VI стоянки Ушки I, Камчатка.

1–3 , 8 , 9 , 11–13 , 15 – подвески; 4 , 7 , 10 – лабретковидные бляшки; 5 , 6 – плоские бляшки с двумя отверстиями; 14 – заготовка.

жений (№ 1, 14 и 24). Четыре находки из пяти фиксируются на расстоянии 120–200 см от углистых пятен отдельно расположенных кострищ.

Серия украшений слоя VI (n = 15, 27 %) происходит из закрытых объектов ритуального характера – двух коллективных детских захоронений

[Диков, 1974, 1993б]. Погребение № 1 представляет собой неглубокую округлую яму (d = 70 см, h = 20 см) в юго-западной части полуземлянки № 3, расположенную за очагом со смещенными в сторону очажными камнями – на участках кв. Б-1/2. По мнению Н.Н. Дикова, характер расположения

Рис. 2 . Планиграфический контекст каменных украшений культурного слоя VI стоянки Ушки I, Камчатка (адаптировано по: [Диков, 1993б, рис. 8] с изменениями).

1, 2 – углистые пятна очагов и кострищ; 3 – контуры углубленных жилищ; 4 – пятна убывающей углистости, маркирующие остатки наземных жилищ; 5 – погребальные ямы; 6 – находки украшений; 7 – находки заготовок, сколов и отдельностей поделочных пород мягкого камня. I–XIV – номера наземных жилищных конструкций. 1–27 – номера углубленных построек.

A – погребение № 1; Б – погребение № 2.

погребения и следы преднамеренного разрушения очага свидетельствуют об оставлении жилища его обитателями после совершения обряда захоронения [Диков, 1974, c. 27]. Кости двух фрагментированных скелетов малолетних детей неудовлетворительной сохранности располагались на дне 326

могильной ямы в скорченном виде один к другому, головами на запад и север. Разрушенный череп погребенного индивида располагался в западной части могилы и был покрыт слоем красной охры, остатки посткраниального скелета в средней части могилы покоились на своеобразной подстилке из плотно уложенных резцов нескольких десятков леммингов. Над головой погребенного располагались крупные зубы грызуна, прикрытые каменной плиткой, три листовидных наконечника и три каменные подвески (см. рис. 1, 8, 9, 11), слева от головы – овальная плитка из зеленого глауконитового песчаника, рядом с челюстью – клиновидный микронуклеус с не сколькими сколотыми с него микропластинами. Относительно компактное расположение артефактов в области черепа у западного борта могильной ямы может указывать на размещение предметов в специальной сумке [Диков, 1993а, c. 25]. Под ребрами захороненного располагалась четвертая подвеска из поделочного камня белого цвета. Среднюю часть могилы перекрывал своеобразный «пояс» из пяти слегка пришлифованных песчаниковых камней. На бортах ямы в южной и северной ее частях зафиксированы фрагменты челюстей животных со следами охры. По данным Н.Н. Дикова, на месте второго разрушенного черепа в северной части погребения, среди молочных зубов человека было обнаружено «до десятка зубов с корнями, подточенных, с очень тонко просверленными отверстиями для подвешивания» [Там же].

Коллективное погребение № 2 совершенно в более крупной и глубокой округлой яме (d = 95 см, h = 100 см) в южной части полуземлянки № 10, справа от входа в нее и на расстоянии 55 см от очага с кольцевой обкладкой. Анализ стратиграфии могильной ямы позволил соотнести ее с наиболее поздним горизонтом обитания слоя [Диков, 1993б]. Большая часть артефактов располагалась на дне могилы в виде одиночных находок и двух компактных скоплений; в последнем случае артефакты залегали очень плотно, в 2–3 слоя, что позволило интерпретировать подобные скопления как наполнение сумок [Диков, 1993а, с. 25]. Костные останки нескольких индивидов плохой сохранности и сопроводительный инвентарь были покрыты слоем охры мощностью до 3 см и погребены под толщей мешаной супеси с включением угольков. В центр могильной ямы на глубине 75 см была уложена лопаточная кость крупного млекопитающего, ориентированная с севера на юг. Два других локальных скопления артефактов располагались у западной стенки погребения № 2 стратиграфически выше антропологических остатков. Согласно наблюдениям Н.Н. Дикова, две «сумки» были положены при повторной копке ямы на глубину 25–30 см выше ее первоначального дна.

Находки нижней части погребения представлены целыми и поперечно расколотыми листовидными бифасами, изготовленными из обсидиана, кремня и халцедона, в т.ч. с использованием вторичного утончения, клиновидными микронукле- усами и микропластинами, сланцевыми ножами, сколами с краевой ретушью, абразивными инструментами из туфа и пемзы. Вместе с молочными зубами на месте полностью разложившегося черепа первого индивида в скоплении № 1 были обнаружены две сверленые подвески и одна массивная бляшка из янтаря, южнее этого скопления – две абразивные плитки, фрагмент бифаса и еще одна янтарная подвеска, а также шпатель для растирания охры, выполненный из брусковидной отдельности окаменелого дерева. В одной из «сумок», уложенной на дно погребения и прислоненной с некоторым наклоном на запад к ее южной стенке, наряду с находками абразивных инструментов, бифасов, ножей, скребел и других орудий, были отмечены сломанная на две части плитка и обломок породы мягкого камня зеленого цвета. Три крупных обломка аналогичного сырья были отмечены в другой «сумке», залегающей стратиграфически выше скопления молочных зубов № 5: один из них располагался под абразивом овальной формы, другие – между двумя листовидными наконечниками стрел.

Серия неучтенных украшений из погребения № 2 была выявлена в археологических фондах СВКНИИ ДВО РАН на современном этапе исследований. В результате проведенной ревизии в коллекции к.с. VI стоянки Ушки I были обнаружены образцы грунта, отобранные Н.Н. Диковым со дна могильной ямы и привезенные для дальнейшего изучения в Магадан. При разборе грунта помимо мелких костных фрагментов и молочных зубов погребенных было получено пять подвесок из янтаря и две мелкие гальки без следов обработки. Вероятней всего, указанные находки могут происходить из скопления зубов № 1, где отмечались другие образцы янтарных подвесок.

Обсуждение и выводы

Проведенный анализ позволил существенно уточнить и конкретизировать имеющиеся данные о пространственном распределении каменных украшений культурного слоя VI памятника Ушки I. Было установлено, что подавляющее большинство законченных предметов персональной орнаментации, заготовок, продуктов расщепления и отдельностей поделочного сырья происходит из жилищ этого слоя. Внутри остатков сооружений законченные формы украшений и другие элементы технологической последовательности их производства располагаются, как правило, в едином планиграфическом контексте с абразивными инструментами и остатками минеральных пигментов. Сочетание заготовок, продуктов расщепления и принесенных на памятник целых отдельностей сырья может указы- вать на производство подвесок, бляшек и пронизок внутри жилищ. Обнаружение целых изношенных или фрагментированных в процессе использования предметов личного декора внутри многочисленных поселенческих объектов, вероятней всего, может указывать на их утерю при повседневном использовании.

Серия законченных украшений в виде целых сверленных подвесок про стых геометрических форм, тщательно шлифованных или выполненных из мелких отдельностей сырья без использования абразивной обработки, а также заготовки таких изделий были выявлены в двух коллективных детских погребениях культурного слоя VI. В составе погребальных комплексов готовые украшения и заготовки располагаются различным образом: в каждом из отмеченных случаев единичные подвески были отмечены в области груди и головы индивидов, заготовки – уложены в своеобразные сумки вместе с абразивами и орудиями охоты. Предварительный анализ следов износа на целых формах и характер их размещения в погребениях позволяет предполагать, что они представляли собой остатки своеобразных амулетов, носимых на нитке или шнурке. Вместе с тем, фиксируется также присутствие нашивных украшений, из них наиболее яркими формами являются лабретковидные бляшки, отмеченные в остатках наземного жилища № V. Совместное залегание подвесок с выразительными формами нуклеусов и орудий в составе закрытых погребальных комплексов указывает на особый культурный статус украшений.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 22-28-02036 «Траектории культурного развития в верхнем палеолите Камчатки».

Список литературы Планиграфический контекст каменных украшений из культурного слоя VI стоянки Ушки I

- Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. – М.: Наука, 1977. – 319 с.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. – М.: Наука, 1979а. – 352 с.

- Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке и Колыме в 1973 году // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 5287. – Магадан, 1974. – 70 с.

- Диков Н.Н. Отчет о полевых исследованиях в бассейне р. Колыма, на Чукотке и Камчатке в 1978 году // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 7182. – Магадан, 1979б. – 97 с.

- Диков Н.Н. Отчет о полевых исследованиях на Колыме и Камчатке в 1991 году // Архив ИА РАН. Ф. 1. Р. 1. № 17079. – Магадан, 1993б. – 35 с.

- Диков Н.Н. Палеолит Камчатки и Чукотки в связи с проблемой первоначального заселения Америки. – Магадан: СВКНИИ, 1993а. – 68 с.

- Дикова М.А. Символика в погребальной обрядности и искусстве Ушковского палеолита // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. – 2011. – № 1. – С. 88–100.

- Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. – Новосибирск: Наука, 1977. – 264 с.

- Питулько В.В. Археологическая составляющая Берелехского комплекса // Записки ИИМК РАН. – 2011. – № 6. – С. 85–103.

- Питулько В.В., Никольский П.А. Личные украшения (подвески) из раскопок Янской стоянки: массовые и единичные типы изделий // Каменный век: от Атлантики до Пацифики: Замятнинский сборник. – Вып. 3. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – С. 408–418.

- Слободин С.Б. Археология Колымы и континентального Приохотья в позднем плейстоцене – раннем голоцене. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. – 234 с.

- Федорченко А.Ю. Каменные украшения VII культурного слоя Ушковских стоянок (Центральная Камчатка): технологический анализ // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. – 2015. – № 1. – С. 100–114.

- Федорченко А.Ю. Палеолитические каменные украшения культурного слоя VI Ушковских стоянок: контекст, технология, функции // Уральский исторический вестник. – 2018. – № 2 (59). – С. 115–123.

- Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е. Верхний палеолит Камчатки: основные результаты исследований 1980-х – начала 1990-х годов и актуальные проблемы на современном этапе // Stratum plus: Археология и культурная антропология. – 2020. – № 1. – С. 305–339.

- Федорченко А.Ю., Кулик Н.А., Белоусова Н.Е. Каменные украшения палеолитических комплексов Ушковских стоянок: технологии, функции, контекст // V Северный археологический конгресс. – Екатеринбург, Ханты-Мансийск: Альфа-Принт, 2019. – С. 391–394.