Планиграфия и система жизнеобеспечения деревни Ананьино XVII-XIX веков

Автор: Татаурова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Русская деревня Ананьино основана в XVII в. Восемь лет автором проводятся археологические исследования на этом памятнике. На базе полученных материалов сделаны реконструкции ландшафта и жилищ в раскопанной части деревни. В 2016 г. было завершено определение границ поселения. Протяженность деревни вдоль берега одноименного озера составила 500 м, ширина 30-50 м. Дома построены близко друг к другу, фасадной частью к озеру. Задворки огорожены частоколами. Удобное расположение деревни и природная среда способствовали ведению традиционных для русских отраслей хозяйства: земледелия и скотоводства, что отражено в археологическом материале. В процессе раскопок в 2016 г. зафиксировано большое скопление керамики. Это свидетельствует о развитом домашнем ремесле.

Русская деревня, археология, планиграфия, система жизнеобеспечения, керамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14522410

IDR: 14522410 | УДК: 904

Текст научной статьи Планиграфия и система жизнеобеспечения деревни Ананьино XVII-XIX веков

Деревня Ананьино (Тарский р-н Омской обл.) основана русскими стрельцами и казаками в первой четверти XVII в. и располагалась на берегу одноименного озера, старицы реки Иртыш, имевшего первоначально татарское название Айяк. Свое русское наименование она получила от имени Тарского стрельца Анания Тимофеева, который первым начал осваивать земли у оз. Айяк под пашни [Крих, 2014, с. 87]. В 2005 г. автором начато археологическое исследование памятника, которое было продолжено в 2010–2015 гг. Раскопками в юго-западной части деревни изучено пять жилищных комплексов, представленных избами-связями, по- строена ландшафтная модель памятника и трехмерная реконструкция раскопанных объектов [Та-таурова и др., 2016; Быков, Татаурова, Светлейший, 2016], определена северо-восточная граница поселения [Татаурова, 2015].

Цель работ – выяснение юго-восточного края деревни. Для этого был разбит раскоп, примыкающий с северо-запада к изученному в 2005, 2010–2011 гг. участку памятника (открытый лист № 774). Общая его площадь составила 196 м2. Предполагалось, что в этой части деревни, за жилым комплексом, расположены хозяйственные постройки. Однако, в процессе изучения выяснилось, что здесь не было хозяйственных комплексов, зато найдены остатки частоколов, сооруженных в разное время, и скопление керамики за одним из частоколов в северо-восточной части раскопа, протянувшееся более чем на 6 м. Анализ стратиграфии показал уменьшение мощности культурного слоя и практически полное его исчезновение у юго-восточной стенки, особенно на северо-восточном краю исследованной площади.

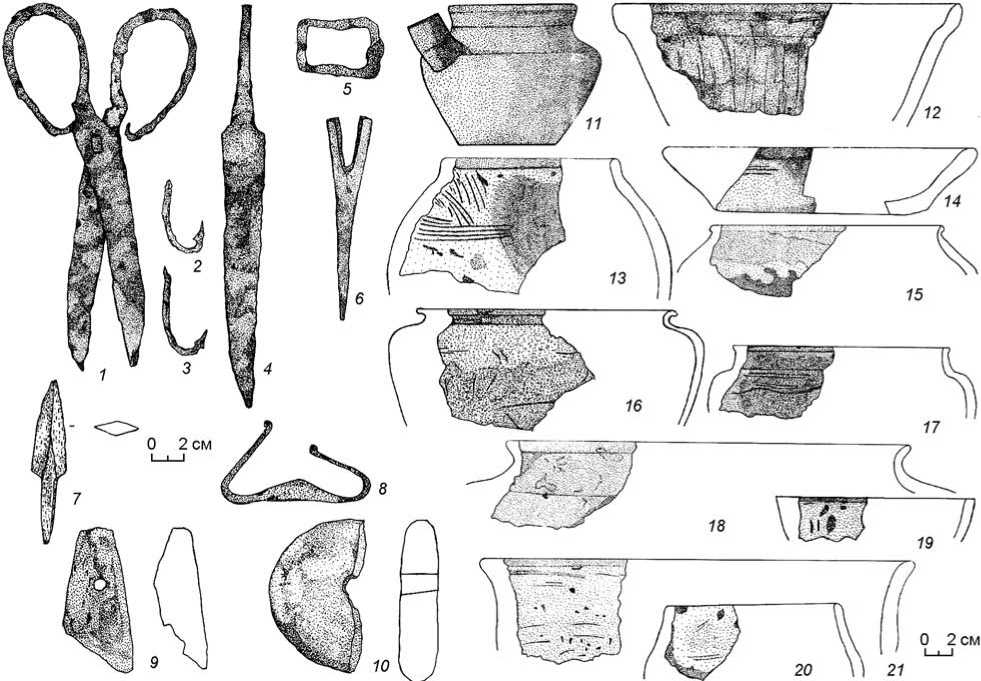

Один из частоколов, ориентированный, как и жилища, с СЗ на ЮВ, зафиксирован еще в раскопе 2010 г. Он, вероятно, ограничивал какую-то хозяйственную площадку. Другой, в противоположной СВ стороне раскопа, образовывал прямой угол и отделял межжилищное пространство раскопанных в 2011 г. двух домов от задворок, куда выбрасывали мусор . Именно за границей частокола было зафиксировано большое скопление керамики, много ко стей животных и основная масса находок бытового инвентаря: железные ножницы (рис. 1, 1 ), четырехрожковый светец (рис. 1, 6 ), ножи (рис. 1, 4 ), рыболовные крючки

(рис. 1, 2, 3 ), сундучный крючок, половинка чернолощеного сливочника (рис. 1, 11 ), пять глиняных грузил (рис. 1, 9, 10 ), а также монета середины XVIII в. и др. Кроме этого, в раскопе найдены два целых ко стяных наконечника стрел (рис. 1, 7 ), заготовка и черешок еще двух наконечников, калачевидное кресало (рис. 1, 8 ), кресальные кремни, железная подпружная пряжка (рис. 1, 5 ), гвозди различного назначения, деревянная клепка и т.д.

Полученные материалы 2016 г. в совокупности с данными прошлых лет, на основе которых выполнена ландшафтная модель местности и сделана трехмерная реконструкция раскопанных построек, позволяют рассмотреть планиграфию поселения и организацию системы жизнеобеспечения. Так, анализ ландшафтной модели дал возможность оценить размеры деревни. Ее протяженность вдоль берега озера (с СВ на ЮЗ) составила 500 м, что подтверждается археологическими исследованиями, а площадь ок. 16 га [Татаурова, 2015, с. 415]. Место, где построена деревня, выбрано не случайно. Оно было хоть и очень компактным, но самым вы-

Рис. 1. Поселение Ананьино I. Инвентарный комплекс и керамика из раскопа 2016 г.

1 – ножницы; 2, 3 – рыболовные крючки; 4 – нож; 5 – подпружная пряжка; 6 – светец; 7 – наконечник стрелы; 8 – кресало; 9, 10 – грузила; 11–21 – керамическая посуда.

1–6, 8 – железо, 7 – кость, 9–21 – глина.

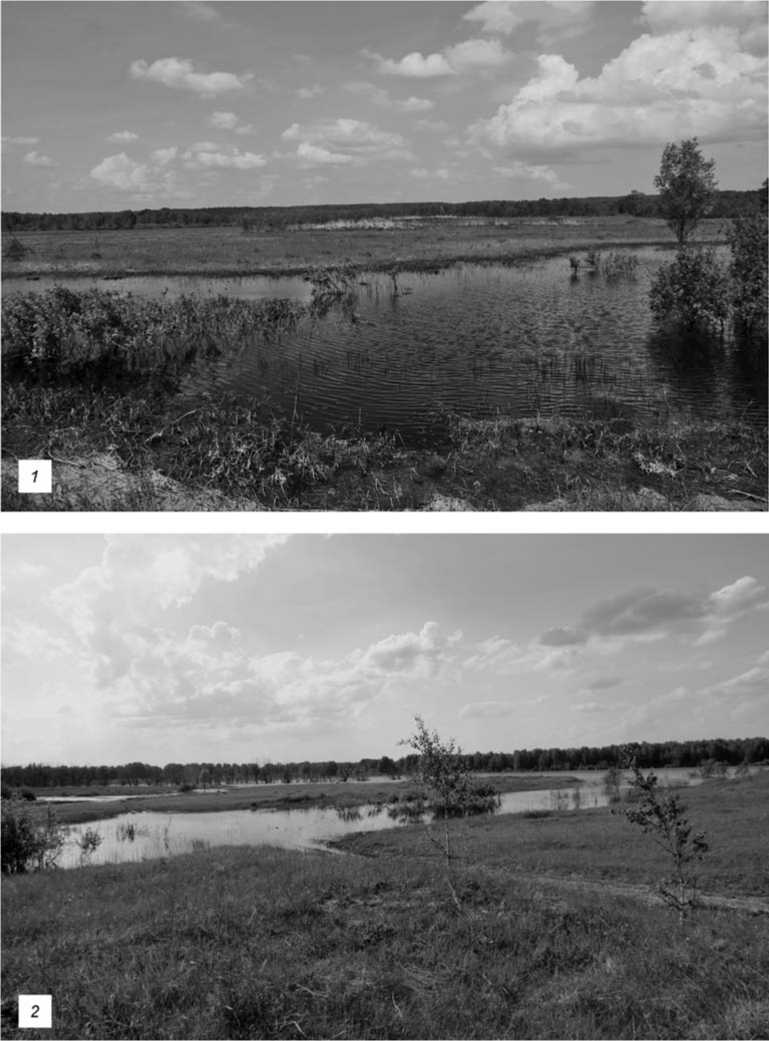

Рис. 2. Поселение Ананьино I. Весеннее обводнение территории.

1 – вид на памятник со стороны иртышской поймы; 2 – вид с поселения на участок, где располагалось кладбище. Фото Л.В. Татауровой, 2016 г.

соким в окружающем пойменном ландшафте, поэтому не затапливалось в период весеннего половодья (рис. 2). Озерная и речная пойма (р. Иртыш в 2 км к югу от памятника), расположенная с трех сторон от поселения до самой иртышской террасы, использовалась под пашни, для выпаса скота и сенокосов [Крих, 2014, с. 87, 88]. К северо-востоку, в полукилометре от деревни, на речке Пятой (Пятовой) была сооружена мельница, упоминание о которой есть в письменных источниках. Мельница по- строена в 1698 г. и принадлежала конному казаку Семену Иванову Неупокоеву. Она предназначалась для личных нужд семейства Неупокоевых. Как сказано в описании мельниц Тарского уезда 1705 г.: «… а мелет он Семен на той своей мельнице всякого хлеба про свою домовую нужду четвертей по три и по семи в год в московскую меру, а постороннего молотья никогда хлеба не молывал» [Татаурова, Крих, 2015, с. 484]. Поскольку речка Пятова была мелка и летом пересыхала, а зимой насквозь про- мерзала, мельница работала лишь в весеннее время «наборною снежною водою». [Там же]. Правда, найти место расположения мельницы пока не удалось [Татауров, 2016].

Ограниченность удобного пространства для строительства жилья способствовала тому, что жилища размещали близко друг к другу, хотя их площадь в среднем составляла ок. 60 м2. По данным письменных источников максимальное количество 27 дворов зафиксировано в 1787 г. [Крих, 2014, с. 89]. Дома располагались вдоль берега, фасадной, северо-западной стороной к озеру, образуя одну улицу. Ширина ее, судя по результатам раскопок 2016 г., ок. 30–50 м. С юго-востока улицу ограничивали частоколы. Скорее всего, с этой стороны проходила и дорога в деревню.

Анализ археологических материалов и коллекций позволил рассмотреть практически все элементы системы жизнеобеспечения, которая сложилась в удобной для ведения различных отраслей хозяйства экологической нише [Татауро-ва, Крих, 2015, с. 483–485]. Особо стоит остановиться на керамическом комплексе как маркере структуры питания и домашнего ремесленного производства посуды. На памятниках русского населения керамика составляет 90 % всех находок. Как правило, это посуда, изготовленная деревенскими умельцами для своих нужд и потребностей односельчан, о чем автор уже неоднократно писал. Керамический комплекс с поселения Ананьино уникален разнообразием форм, которые восстанавливаются по большому числу археологически целых сосудов, найденных в 2011 г. в массивном скоплении в одном из жилищ, в 2016 г. – в скоплении на задворках (рис. 1, 11–21 ). Преобладающим типом были горшки – универсальная форма, являющаяся архетипом в славянской культуре (рис. 1, 13, 15–18, 20 ). По археологическим материалам Ананьино выделено семь морфологических групп горшков [Сопова, 2016]. Другие типы представлены ладками (рис. 1, 12 ), квашенками (рис. 1, 21 ), сковородами (рис. 1, 14 ), мисками (рис. 1, 19 ). Практически вся по суда изготовлена без гончарного круга, или с минимальным его использованием. Особого внимания заслуживает чернолощеный сливочник (рис. 1, 11 ). Это изделие, наряду с китайским фарфором, фрагменты которого нередки в культурном слое памятника, можно считать статусным предметом, связанным с культурой чаепития [Татауров, 2011]. Из археологически целых форм сливочников, найденных в предыдущие годы раскопок, – два красноглиняных, изготовленных на гончарном круге, и, вероятно, купленных на рынке в г. Таре; остальные – чернолощеные, в т.ч. и с орнаментом [Татаурова,

2014, с. 187, рис. 1, 17 ]. В сливочниках подавали молоко (сливки) к чаю.

Проведенные исследования позволили выявить площадь поселения и понять обусловленность его формирования на этом участке берега озера. Положительными были и природные условия, позволившие построить привычную для русских систему жизнеобеспечения, в основе которой было земледелие и скотоводство. На это указывают данные карпологии, сельскохозяйственный инвентарь и многочисленные кости домашних животных. Дополнительными отраслями хозяйства были рыболовство и охота. Развитым было домашнее ремесло, в т.ч. гончарство. Невыясненным осталось расположение хозяйственного комплекса: мест для содержания скота, ремесленных мастерских, амбаров.

Список литературы Планиграфия и система жизнеобеспечения деревни Ананьино XVII-XIX веков

- Быков Л.В., Татаурова Л.В., Светлейший А.З. Трехмерная реконструкция археологических памятников и объектов на основе данных дистанционного зондирования и глобальных навигационных спутниковых систем//Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та, 2016. -№ 3 (23). -С. 185-192.

- Крих А.А. Этносоциальная история русского населения д. Ананьино в XVII-XIX вв.//Вестн. Ом. ун-та. Сер.: Исторические науки. -2014. -№ 4 (4). -С. 86-90.

- Сопова К. О. Основные направления развития морфологии керамических сосудов на территории Омского Прииртышья (по материалам археологических комплексов русского населения)//Молодёжь третьего тысячелетия: сб. науч. статей. -Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2016. -С. 833-835.

- Татауров Ф.С. Школы, основные центры производства и характер распространения фарфора из археологических памятников Западной Сибири//Культура русских в археологических исследованиях. Междисциплинарные методы и технологии. -Омск: Изд-во Ом. фил. Рос. гос. торг.-экон. ун-та, 2011. -С. 180-189.

- Татауров Ф.С. Реконструкция природного окружения и жизнеобеспечения западносибирской русской деревни XVII-XVIII века//Экология древних и традиционных обществ. -Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016.

- Татаурова Л.В. Орнаменты на посуде русских сибиряков XVII-XVIII веков//Архаическое и традиционное искусство Сибири: проблемы научной и художественной интерпретации. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -С. 186-188.

- Татаурова Л.В. Исследования русского комплекса XVII-XIX вв. Ананьино I в 2015 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 413-416.

- Татаурова Л.В., Быков Л.В., Светлейший А.З., Орлов П.В. Создание ландшафтных моделей местности и трехмерная реконструкция археологических памятников//Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2016. XII Междунар. науч. конгресс, 18-22 апр. 2016 г. -Новосибирск: Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия», 2016. -Т. 2. -С. 124-129.

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система жизнеобеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII-XVIII вв. (по археологическим и письменным источникам)//Былые годы. -2015. -Т. 37, № 3. -С. 479-490.