Планиграфия восточной окраины поселения Польце I на реке Амур

Автор: Нестеров С.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены планиграфические элементы поселения Польце I польцевской культуры. В историографической части показано становление современного понимания географического и топографического расположения археологического памятника в окрестностях с. Кукелева, а также его сегодняшнего состояния. Сделан вывод о том, что, несмотря на разрушение пашней в 1968 г. этого памятника и находящегося рядом поселения Польце II, на них в перспективе можно будет продолжить исследования для получения новой информации. По опубликованным материалам, полевым планам из Архива и находкам из Фондохранилища Института археологии и этнографии СО РАН впервые сделан полный план раскопов на памятнике Польце I, где показано взаиморасположение исследованных жилищ. Рассмотрены некоторые их конструктивные особенности. Указано количество обнаруженных в каждом из 10 жилищ керамических сосудов. Последние располагались по периметру внутреннего пространства, оставляя свободными середину вокруг очага и проход к выходу. Основная масса сосудов была найдена в шести жилищах. В быту использовалась только малая их часть, большая же могла предназначаться для торговли и обмена. Обилие посуды (965 экз. без учета многочисленных отдельных фрагментов керамики) делает памятник основным источником по гончарству и хозяйственно-культурным отношениям. Пока однозначно не установлено, являются ли керамические сосуды продуктом собственного производства или привозным товаром.

Приамурье, кукелево, поселение польце i, план раскопов, жилища, польцевская культура, сосуды

Короткий адрес: https://sciup.org/145146934

IDR: 145146934 | УДК: 902.03 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.096-104

Текст научной статьи Планиграфия восточной окраины поселения Польце I на реке Амур

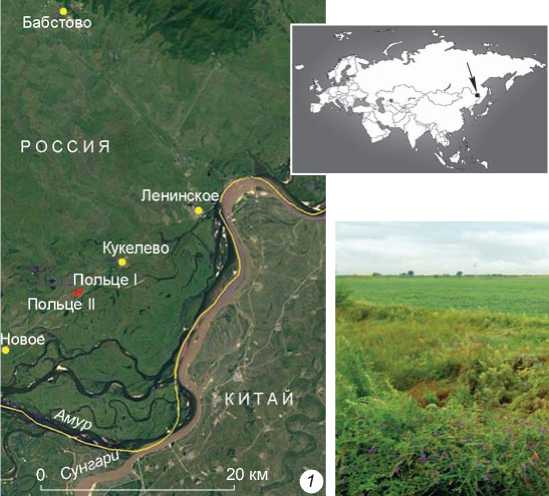

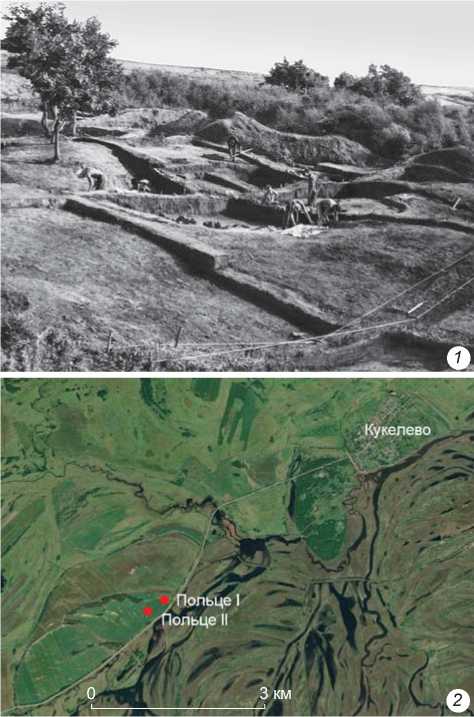

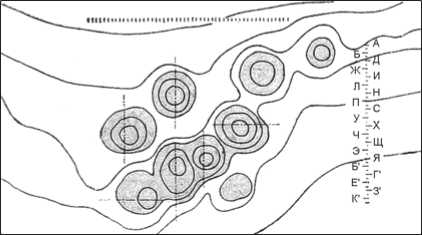

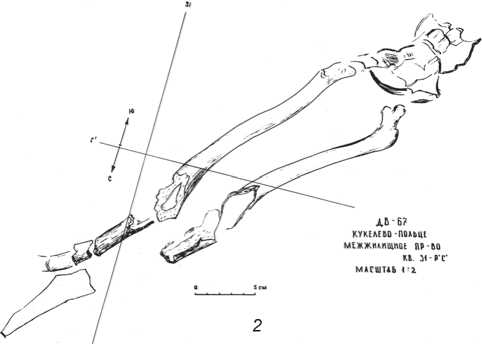

Первая информация в научной литературе о месторасположении археологического памятника Поль-це I дана А.П. Деревянко в 1966 г. Согласно описанию, поселение расположено в 5 км от с. Кукелева на трех-четырехметровой террасе, полого спускающейся к сильно заболоченной старице, некогда протоке р. Амур, в 3–4 м от шоссейной дороги в с. Баб-стово (в 38 км), которая проходит по краю террасы [1966а, с. 230]. Подробнее локализация дана в отчете о раскопках 1966 г.: «Поселение Кукелево-Польце* находится… за 138 км шоссе Биробиджан – Амурзет. Оно вытянулось вдоль старого русла речки (сейчас это цепь озер-стариц в 50 м) севернее шоссе, которое отрезает поселение от берега, т.е., вероятнее всего, южную часть – добрую половину поселения, примыкавшую к протоке. Берег у поселения высокий и крутой, хотя без обрывов. С севера к поселению примыкают поля, и, вероятно, часть его распахана. Западный край поселения поврежден больше: от последних сохранившихся землянок метрах в 70 по берегу идет заметный ров. Землянки располагаются тесными группами. Последние к востоку землянки сохранились под мелким распаханным ложком, заросшим мелким дубняком. Поселение, вероятно, продолжалось дальше до ската террасы, но здесь проходит шоссейная дорога и колхозные поля» [Деревянко, 1966б, л. 1]. Здесь в 1962 г. в густом дубняке обнаружено около десятка глубоких (до 1,5 м) чашевидных западин диаметром 8–10 м, дно которых поросло молодыми дубками и кустарником (рис. 1) [Деревянко, 1966а, с. 230]. Поэтому начатые в 1963 г. стационарные раскопки (они также проводились в 1964, 1966 и 1967 гг.) были сопряжены с их частичной вырубкой (рис. 2, 1 ).

В ходе четырехлетних стационарных работ на памятнике Польце I было выявлено еще несколько хорошо заметных углублений, позволивших предположить, что поселение состояло примерно из 20 жилищ. В 200 м к западу от него открыто частично разрушенное с юга дорогой, а с севера распашкой поселение Польце II, где исследовано одно жилище из 30. Такое близкое расположение двух поселков, возможно, связано с рельефом местности на тот период или с их существованием в разное время; а может быть, Польце II

*Tак назывался памятник в отчетах; под этим наименованием он обозначен на части полевых чертежей из Архива и в подписях на коробках с материалами из Фондохранилища ИАЭТ СО РАН.

стало новым поселением обитателей Польце I, погибшего в результате каких-то катастрофических событий, о чем свидетельствуют следы пожара в девяти из десяти исследованных жилищ [Деревянко, 1976, с. 10, 83].

Судьба памятников оказалась не простой и не совсем понятной для 1960-х гг., когда в открытых листах было обращение к местным партийным и административным органам Советской власти об оказании помощи при производстве археологических работ. Дирекция совхоза «Ленинский» (с 1964 по 1985 г. директор Н.С. Ванькин), в составе которого было Кукелевское отделение, исходя из каких-то своих интересов, весной 1968 г. без согласования с археологами отдала распоряжение о распашке террасы с нераскопанными участками поселений Польце I и II*. Ее, видимо, распахивали и раньше. Так, на верхних границах жилища 10, обнаруженных на глубине 40–60 см от дневной поверхности, «западная часть северной стенки была перепахана, верхняя ее часть разрушена» [Там же, с. 81]. Следы распашки видны и в настоящее время (рис. 2, 2 ).

Несмотря на то что исследование по с елений Польце I и II прекратилось, они не были уничтожены окончательно. Поскольку глубина некоторых жилищных западин достигала 1,0–1,5 м, а глубина вспашки не превышала 30–40 см, эти объекты должны сохраниться. В перспективе, с учетом новых методик визуального изучения (использование космических снимков, дронов) и геофизических исследований, раскопок сплошными площадями, есть возможность вновь обратиться к данным памятникам для создания общего инструментального топографического плана и проведения новых раскопок. Будучи эпонимными для поль-цевской культуры Восточного Приамурья, Польце I, II до сих пор являются дискуссионными в понимании той роли, которую носители этой культуры играли в Дальневосточном регионе во второй половине раннего железного века.

Планиграфия раскопанной части поселения Польце I

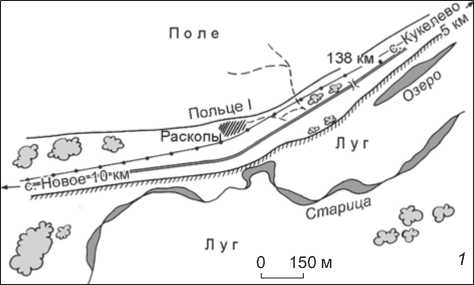

Первый план местности, где находится памятник, и схема расположения жилищных западин (рис. 3, 1 , 2 ) были опубликованы в 1970 г. [Окладников, Деревянко,

Ленинское,

0 С'/'*

Бабстово

РОССИЯ

Кукелево

Новое

20 км

Польце I-

Польце II

КИТАЙ .

У'- - • I ►

Рис. 1. Космический снимок месторасположения памятников Польце I, II ( 1 ) и вид с юга на современное состояние раскопов 1960-х гг. на первом ( фото С.П. Нестерова, 2016 г. ) ( 2 ).

Рис. 2. Вид с юго-востока на раскопы 1960-х гг. (с оригинала фотографии для книги А.П. Деревянко [1976, с. 11, рис. 3]) ( 1 ) и космический снимок террасы в местечке Польце со следами пашни ( 2 ).

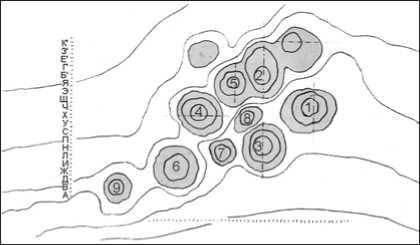

1970, с. 26, рис. 1, 2 ]. На плане поселения показаны 11 западин, девять из которых имеют номера, и сетка раскопа, где с юга на север идут буквенные обозначения от А до М’, а цифровые пикеты помечены 51 мелким штрихом, причем их начало не совпадает с пикетом А (рис. 3, 2 ). При сравнении описания расположения жилищ относительно друг друга в тексте с этой схемой выяснилось их несоответствие. Здесь закралась явная ошибка, совершенная, видимо, при верстке издания. Чтобы план соответствовал истинному положению на местности, его нужно повернуть на 180о против часовой стрелки, что и было сделано А.П. Деревянко в монографии «Приамурье…», при этом пришлось проигнорировать номера западин с плана 1970 г. (рис. 3, 3 ) [1976, с. 10, рис. 2].

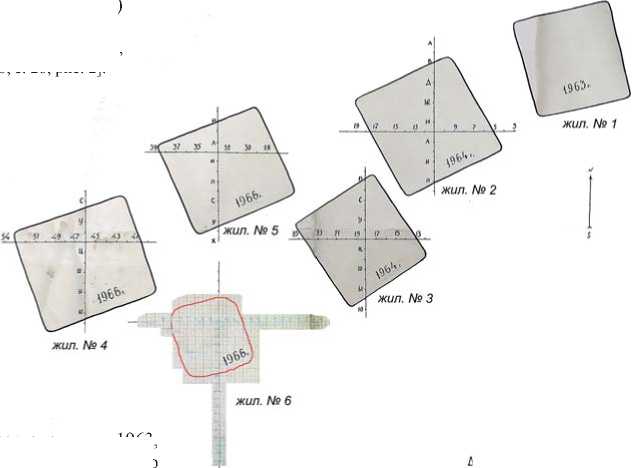

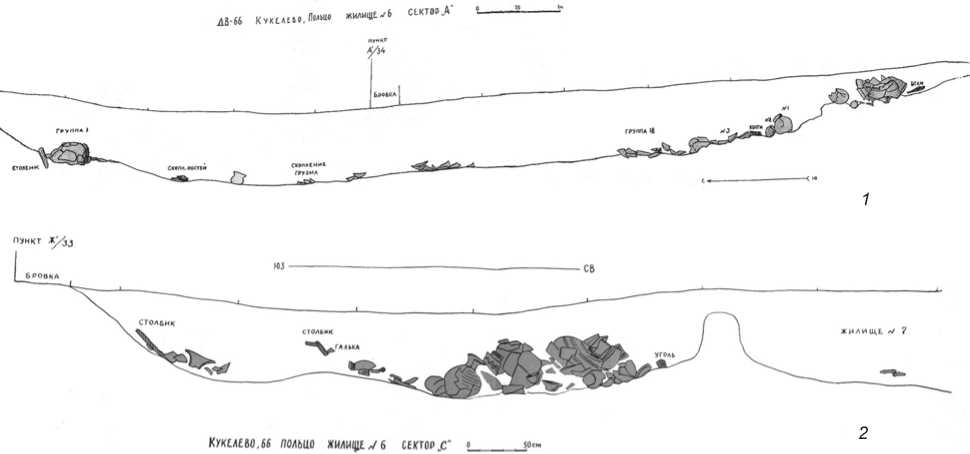

Первые попытки создать общий план раскопок на памятнике Польце I были предприняты в 1966 г. Он был выполнен в полевых условиях на миллиметровой бумаге и включал контуры трех ранее исследованных жилищ (№ 1–3), одного (№ 4), вскрытого в 1966 г., и двух нераскопанных (№ 5 и 6). Через подквадратную западину жилища 6 проведены разрезы по линиям 33 (север – юг) и Я (запад – восток). На них обозначены цифровые и буквенные реперы, а также показана траншея вдоль разреза по линии Я. На втором чистовом общем плане жилище 5 уже помечено как исследованное, а через западину жилища 6 проведены только линии бровок без маркировки пикетов, поэтому на это место мною помещена информация с полевого чертежа (рис. 4). Ни в одной из публикаций материалов Польце I данные планы не представлены.

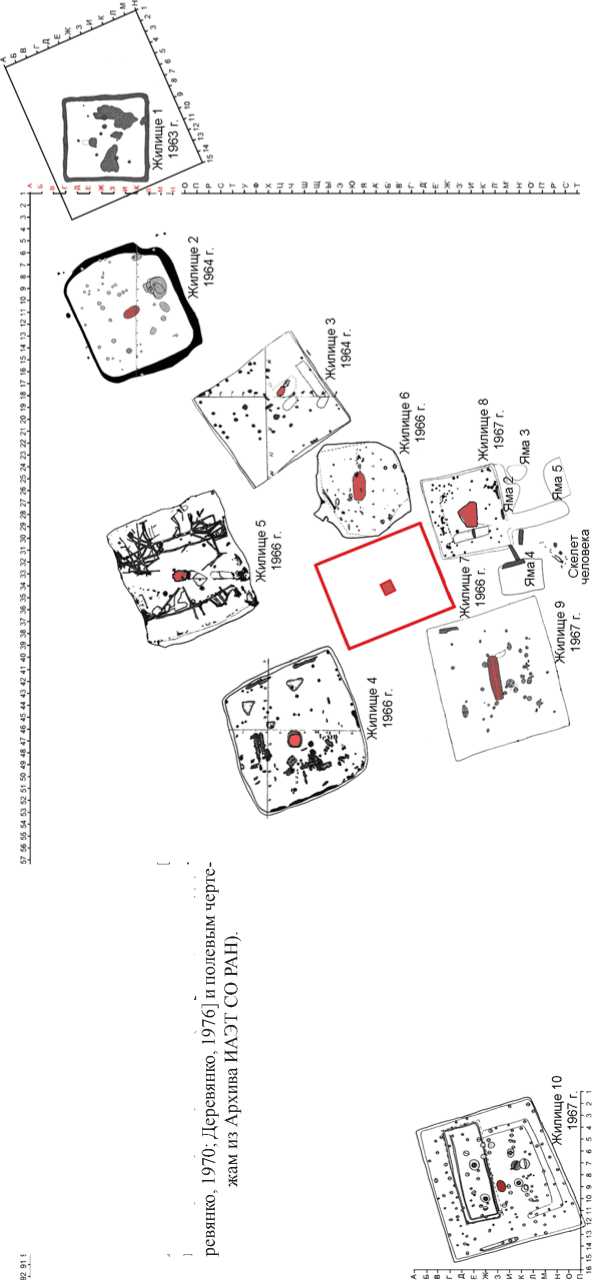

Создание общей схемы расположения раскопанных жилищ оказалось возможным, т.к. восемь из них

на поселении располагались близко друг к другу, особенно в восточной его части, где межжилищное заполнение не вскрывалось. И только в районе жилищ № 5, № 6, № 8 и № 9 удалось вскрыть около 50 м2» [Там же, с. 82]. К этому количеству можно добавить 146 м2 – пространство вокруг жилищ 1 и 10.

На плане раскопанных жилищ видно, что они располагаются в два ряда, между которыми неширокое пространство – «улица». В северо-западную линию можно включить жилища 5, 4 и 10, в юго-восточную – 2, 3, 6, 7, 9. К последней примыкает жилище 8, но располагается юго-восточнее. Особое место занимает

Рис. 3. Общий план местности, где находится Польце I, составленный в 1966 г. ( 1 ), и схемы расположения западин на восточной окраине поселения, опубликованные в 1970 ( 2 ) и 1976 ( 3 ) гг.

1 , 3 – с оригинала рисунков для книги А.П. Деревянко [1976, с. 10, рис. 1, 2]; 2 – по: [Окладников, Деревянко, 1970, с. 26, рис. 2].

(кроме жилищ 1 и 10) были вписаны в единую раскопочную координационную сетку (рис. 5). Однако это не означает, что вскрывалась вся площадь поселения примерно в 2 340 м2. В 1964 г. были исследованы жилища 2 и 3 одним раскопом, в 1966 г. – жилища 4 и 5 в отдельности, но с привязкой к общей сетке. Согласно описанию, «жилища жилище 1, которое ориентировано по сторонам света стенами, тогда как другие – углами.

Жилище 1 (6 × 7 м). Оно исследовалось первым в 1963 г. Именно здесь в 1962 г. был заложен шурф 50 × 50 см, в котором найдены целый сосуд и обломок острия из шифера. Для раскопа данного жилища была принята двухметровая сетка (в последующие годы работы проводились с использованием метровой сетки). Прямоугольный в плане котлован копался с верхнего уровня плотной темной супеси, залегавшей сразу под дерном, и имел глубину 1,1–1,2 м. Западина над ним была глубиной 1,5 м. В этом котловане, по мнению А.П. Деревянко, находился бревенчатый сруб, от нижних венцов которого осталась канавка замкнутого контура глубиной 20–30 см [1966а, с. 230–231]. Насколько венцы этого сруба поднимались выше, установить не удалось, т.к. жилище сгорело. В котловане были 10 небольших столбовых ям диаметром ок. 20 см, глубиной 20–25 см. Крупные ямы располагались в середине. Они предназначались для поддержки крыши [Окладников, Деревянко, 1970, с. 50]. Сочетание сруба

Рис. 4. Копия плана расположения жилищ, раскопанных в 1963, 1964, 1966 гг., из Архива ИАЭТ СО РАН со вставкой с полевого чертежа на миллиметровой бумаге.

и каркасно-столбовой конструкции известно у зимних

ЛВ 66 КУКЕЛЕМА, ЛОАЦЮ палм MAcnatoiMtMf рпелппаиния

Рис. 5. План раскопов на поселении Польце I в 1963, 1964, 1966, 1967 гг. (по: [Окладников, Де-

построек якутов на р. Оленёк [Историкоэтнографический атлас..., 1961, с. 145]. Возможно, конструктивная особенность жилища 1, расположенного на северовосточной окраине поселения, связана с его предназначением: «отсутствие очага и изобилие глиняных сосудов разного вида и различных размеров наводит на мысль, что здесь… находилась общинная кладовая целого поселка» [Деревянко, 1966а, с. 242]. В этом случае сруб, поставленный в глубокий котлован, хорошо защищал припасы зимой, а в летнее время служил погребом. Запасы продовольствия хранились в емкостях различного размера. Некоторые сосуды имели пищевой нагар на поверхности. Здесь же обнаружены 13 чаш-пиал, два кубка и сосуд с боковой ручкой в виде рога (рис. 6, 1 ). Они могли использоваться как мерные емкости для продуктов.

Жилище 2 (10,8 × 8,6 м). Оно расположено примерно в 6 м к западу от вышеописанного (см. рис. 5), было четырехугольным в плане с закругленными углами, каркасно-столбовой конструкции, сооруженной в котловане глубиной 1,1 м («не отличалось от остальных жилищ этого древнего поселения» [Окладников, Деревянко, 1970, с. 110]). Жилище 2 открывает с востока ту часть поселка, постройки которого ориентированы углами по сторонам света. Оно входит в юго-восточный ряд, но несколько смещено в северо-западном направлении. По сути, на северо-востоке «улица» упирается в жилище 2. Его особенностями можно считать относительно небольшой очаг (1,2 × 1,0 м) и наличие значительного количества разнообразных сосудов, в т.ч. 38 пиал, пяти т.н. светильников, трех пряслиц и двойного сосудика со следами красной краски (см. рис. 6, 2 ) [Там же, с. 53–110].

Жилище 3 (9 × 10 м). Оно имело четырехугольную в плане форму, располагалось в котловане глубиной от 30–40 до 50– 60 см в 4 м к юго-западу от предыдущего и параллельно ему (см. рис. 5). Овальный в плане очаг был смещен к юго-восточной стене. Его размеры 1,7 × 0,84 м, глубина очажной ямы 22 см. Жилище имело каркасно-столбовую конструкцию. В середине по кругу располагались столбы, поддерживавшие скаты крыши, одни подпирали угловые стропила, дру-

Рис. 6. Сосуды из жилища 1 ( 1 ) и 2 ( 2 ). Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН. Фото С.П. Нестерова .

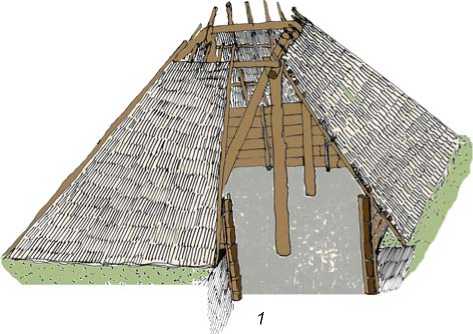

гие кровлю в средней части. Не исключено, что столбы стояли под четырьмя углами верхней рамы-основы, образовывавшей дымовое отверстие. Видимо, из-за значительной площади крыши и ее тяжести в центре был установлен большой столб, на который опирались верхние концы угловых стропил [Там же, с. 110–147].

Жилище 4 (11 × 10,5 м). Находилось в 17 м от предыдущего и примерно в 6 м от жилища 5, исследованного в 1966 г. (см. рис. 5). Оно располагалось в котловане глубиной ок. 1,2 м и имело каркасно-столбовую конструкцию. Исследователи отметили неровность пола, который в центре резко поднимался вверх. Его подъем полосой в 80–100 см наблюдался и вдоль стен. Очаг округлой формы диаметром ок. 1,3 м располагался практически в центре с небольшим смещением к юго-западу. На плане он отмечен в кв. Ч-46, а в разрезе по линии 46 в этом месте находится углубление. Кроме очага, крупным объектом внутри жилища был камень 42 × 33 × 65 см, который, согласно описанию, находился в кв. Ч-45 [Там же, с. 147]. Однако, видимо, здесь опечатка, т.к. на плане он расположен у северовосточной стены в кв. Ч-42. Еще одной особенностью жилища 4 является нахождение в нем скелета человека, ориентированного черепом в направлении центра постройки [Там же, с. 184]. Предполагалось, что это останки обитателя жилища, погибшего во время нападения врагов на поселок. Вторжение было внезапным; судя по большому количеству оставшихся в жилищах сосудов, жители в спешке покинули их. Настораживает добротная экипировка человека: защитный панцирь из костяных и железных пластин, набор наконечников стрел (колчана). Это мог быть воин из числа нападавших, проникший в жилище и там убитый.

Жилище 5 (8,95 × 9,6 м). Оно имело подквадратную в плане форму, было построено в котловане глубиной 50–60 см между жилищами 2 и 4 (см. рис. 5). Очаг размером 1,0 × 0,6 м располагался практически в центре. Особенностью данной постройки как археологического объекта является сохранность большого количе ства обугленных деталей каркасно-столбовой конструкции. Это позволило А.П. Деревянко реконструировать внутреннее устройство и внешний вид жилища (рис. 7, 1 ) [1976, с. 133, рис. 85].

Жилище 6. Западина над ним, в отличие от других, имевших подчетырехугольную форму, была чашеобразная. Авторы раскопок отмечают, что она располагалась в центре поселения в 2 м от угла жилища 3 на востоке и в 4 м от стены жилища 5 на севере

Рис. 7 . Графическая реконструкция польцевского жилища ( 1 ) и скелет человека, найденный около жилища 8 ( 2 ).

1 – с оригинала рисунка для книги А.П. Деревянко [1976, с. 133, рис. 85]; 2 – с полевого чертежа из Архива ИАЭТ СО РАН.

Рис. 8. Копии полевых чертежей контурных разрезов жилищ 6 ( 1 ) и 7 ( 2 ) до изменения их номеров. Архив ИАЭТ СО РАН.

[Окладников, Деревянко, 1970, с. 228]. Однако, согласно составленной схеме раскопов, расстояние до последней составляет ок. 7 м (см. рис. 5). Особенность данного жилища – отсутствие следов пожара. Исследователи предположили, что оно было оставлено обитателями из-за ветхости [Там же, с. 242]. Возможно, близкое расположение к нему жилищ 3 и 7 связано именно с этим: последние были построены вплотную к старому котловану. Приблизительные размеры жилища 6 по бровкам 6,5 × 6,4 м [Деревянко, 1976, с. 57, рис. 47]. Очаг, вытянутый по линии запад – восток, располагался в середине. Его размеры 2,35 × 1,35 м, глубина очажной ямы 20 см. С северо-западной стороны жилища 6 имеется выступ, похожий на входной тамбур. В заполнении жилищного котлована встречено много фрагментов разрозненной керамики, что свидетельствует об использовании обитателями соседних жилищ образовавшейся на поселении ямы для мусора.

Жилище 7 (8,5 × 9,5 м). Оно примыкало к жилищу 6 с юго-запада. Среди полевых чертежей имеются контурные разрезы по линии 34 – юг–север и юго-запад – северо-восток. Последний был сделан от края бровки по линии 33, от ее пересечения с линией Ж’, находящегося южнее контура жилища 7, через скопление керамических сосудов в секторе С. Он также захватил северо-западную часть жилища 6, пройдя через межжилищное пространство, где расстояние между двумя постройками наименьшее, всего 32 см (рис. 8). Нужно отметить, что на этих разрезах юго-западное жилище имеет № 6, а северо-восточное – № 7. При введении в научный оборот материалов первых шести жилищ, под № 6 опубликовано жилище 7 [Окладников, Дере- вянко, 1970, с. 241], а в вышедшей позднее монографии А.П. Деревянко рабочая нумерация жилища № 6 была исправлена на № 7 [1976, с. 59]*.

Жилище 8 (6,8 × 6,0 м). Оно граничило на западе с жилищем 9, на севере с жилищем 7 (см. рис. 5) [Там же, с. 68–69, 314–315]. Очаг располагался в середине и предположительно имел неправильную пятиугольную форму с закругленными углами, размеры ~1,65 × × 1,24 м. Особенностью данного объекта являются входной коридор длиной ок. 5 м, шириной 1,4 м возле юго-западного угла, четыре ямы (№ 2–5) с южной стороны и скелет человека без черепа к юго-западу от входа (см. рис. 7, 2 ) [Там же, с. 82, рис. 73].

Жилище 9 . Оно было практически квадратной в плане формы (11,0 × 10,6 м), располагалось западнее жилищ 7 и 8 (см. рис. 5). В середине находился очаг вытянутой формы, размером 3,6 × 1,0 м [Там же, с. 69–75, 316–322]. Особенностью жилища является наличие большого количества сосудов, занимавших почти все пространство (рис. 9).

Жилище 10 . Оно находилось в 30 м к западу от предыдущего (см. рис. 5). Местоположение определено условно именно на основании этой информации, как и привязка к общей сетке. Для данного жилища была своя система координат, обозначенная на полевых

Рис. 9. План расположения находок в жилище 9 (с полевого чертежа на миллиметровой бумаге, контур жилища и очаг скопированы с других планов). Архив ИАЭТ СО РАН.

чертежах 1967 г. как раскоп II, жилище № 1. И только в публикации 1976 г. ему был присвоен № 10* [Там же, с. 75]. Жилище четырехугольной в плане формы, размерами 11,6 × 9,9 м.

Некоторые планиграфические особенности поселения Польце I (вместо заключения)

Не смотря на некоторую линейно сть расположения жилищ на поселении, в целом они строились довольно близко друг от друга. Нахождение жилища 10 в от- далении от основной раскопанной группы связано только с выбором места для раскопок. На этом промежутке также присутствовали жилищные западины. И 200 м до поселения Польце II тоже незначительное расстояние. По мнению академика РАН А.П. Деревянко и участника раскопок 1960-х гг. д-ра ист. наук В.Е. Медведева, оба памятника могли представлять один большой поселок, в котором было не менее сотни жилых и хозяйственных построек.

Одной из особенностей раскопанных жилищ является нестабильная площадь и наличие в них многочисленных керамических сосудов разных типов (см. таблицу ). Большая площадь постройки не всегда соответствовала значительному количеству посуды в ней. Малое число сосудов в жилище 6 связано с его ветхостью. Из-за аварийности постройки из нее было

Основные характеристики жилищ

вынесено все, что представляло ценность. Затем ее могли разобрать, чтобы использовать в хозяйстве. Если никаких демонтажных работ не проводилось, то постройка могла обрушиться в течение пяти – семи лет. Жилище 8 тоже, вероятно, было заброшенным к моменту пожара. Косвенным подтверждением являются найденные в середине заполнения входного коридора фрагменты сосуда с вафельным орнаментом «и челюсть животного, по-видимому кабана», попавшие сюда в качестве мусора [Деревянко, 1976, с. 69]. Еще одним отличием этих жилищ от других является наличие входного коридора, представленного небольшим выступом и длинной траншеей, отходящими от одной из стен.

В межжилищном пространстве обнаружено 15 целых и разбитых сосудов, пряслица, керамическое кольцо, прямоугольное тесло, песты, фрагмент куранта, обломки шиферных и костяных наконечников стрел, ретушированные изделия, кости животных [Там же, с. 82–83]. На раскопанном участке поселения обнаружено восемь, видимо, хозяйственных и мусорных ям, причем разных эпох. Так, за северной стеной жилища 4 была неолитическая яма для мусора, в грунте из которой выявлены кости рыб.

Коллекция керамических сосудов с раскопанного участка поселения Польце I насчитывает 965 экз. (не считая многочисленные отдельные фрагменты), большая часть которых целые или археологически целые; 950 из них найдены непосредственно в жилищах. Основная масса посуды была сосредоточена в жилищах 1–5, 9. И если назначение относительно небольшого по площади жилища 1, где отсутствовал очаг, исследователи уже определяли как общественную кладовую, то остальные четыре, превосходящие его

Работа выполнена в рамках проекта НИР «Многообразие и преемственность в развитии культур в эпохи камня, па-леометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии» (FWZG-2022-0004).

Автор благодарит академика РАН А.П. Деревянко, д-ра ист. наук В.Е. Медведева, академика РАН В.И. Молодина, д-ра ист. наук В.П. Мыльникова, канд. ист. наук Т.И. Нох-рину, ведущего специалиста Ю.А. Плотникова за помощь при подготовке данной статьи, а также канд. хим. наук Е.В. Пархомчук и сотрудников ЦКП «Геохронология кайнозоя» за проведенный анализ грунта из неолитической ямы.

Список литературы Планиграфия восточной окраины поселения Польце I на реке Амур

- Деревянко А.П. К истории Среднего Амура в железном веке: (По раскопкам поселения в местности Польце, у с. Ку -келево) // Сибирский археологический сборник. - Новосибирск: Наука, 1966а. - С. 229-242. - (Материалы по истории Сибири: Древняя Сибирь; вып. 2).

- Деревянко А.П. Научный отчет о раскопках поселения раннего железного века в 4 км от с. Кукелево в местности "Польце", 1966 г. [б] // Архив ИА РАН. Р-1. № 3391. 166 л.

- Деревянко А.П. Приамурье (I тысячелетие до нашей эры). - Новосибирск: Наука, 1976. - 384 с. EDN: SETPMB

- Историко-этнографический атлас Сибири. - М., Л.: Изд-во АН СССР, 1961. - 498 с.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Польце - поселение раннего железного века у с. Кукелево // Материалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспедиции. - Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1970. -Вып. I. - С. 5-304.