Планирование развития некоммерческих организаций: социальная миссия или экономическая эффективность

Автор: Кафтанов Е.В., Ивашиненко Н.Н., Варызгина А.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются особенности стратегического планирования некоммерческих организаций. Более половины российских НКО испытывают сложности со стратегическим планированием своей дальнейшей деятельности. Стратегическое планирование воспринимается некоммерческими организациями как средство повышения устойчивости, дающее им возможность быстрее адаптироваться к изменениям. Несмотря на возникшие проблемы внешней среды, более трети НКО Приволжского федерального округа (ПФО) продолжают планировать свою деятельность на период более 5 лет. НКО по-разному воспринимают само понятие «планирование». Статья использует данные социологического исследования, посвященного проблемам и перспективам деятельности некоммерческих организаций в меняющихся условиях, реализованного в 2023 году в ПФО. В качестве барьеров, препятствующих развитию планового мышления, можно рассматривать сложности с кадровым потенциалом организации, связанные с выгоранием сотрудников, недостатком штатных менеджеров, сменой руководства.

Нко, стратегическое планирование, приволжский федеральный округ, развитие планового мышления, адаптация к изменениям

Короткий адрес: https://sciup.org/149146051

IDR: 149146051 | УДК: 316.334.2 | DOI: 10.24158/tipor.2024.7.2

Текст научной статьи Планирование развития некоммерческих организаций: социальная миссия или экономическая эффективность

Более половины российских НКО испытывают сложности со стратегическим планированием своей дальнейшей деятельности в его классическом бизнес-понимании1. Логика бизнес-планирования входит в противоречие с социальной миссией некоммерческих организаций, ориентированных на помощь различным группам. Обзор проведённых исследований состояния третьего сектора в России показывает, что проблемы планирования своей деятельности затрагивают все виды НКО: от малых до более крупных, созданных достаточно давно или недавно образованных.

С момента создания полновесного третьего сектора в России прошло сравнительно немного времени. Менеджмент НКО продолжает заимствовать технологии управления из бизнес-среды, но сталкивается с необходимостью их адаптирования и пересмотра. Процесс переосмысления связан как со спецификой самого некоммерческого сектора, так и с социально-культурными ожиданиями российского общества в отношении некоммерческой деятельности.

Социальные изменения последних лет также оказывают значительное влияние на работу НКО и планирование этой деятельности. В данной статье предлагается рассмотрение вопросов планирования НКО с учетом экономических и социальных факторов, на базе вторичного анализа и собственного исследования ситуации в Приволжском федеральном округе.

Теоретические подходы к изучению планирования . Планирование является неизменной составляющей функционирования любой организации: как коммерческой, так и некоммерческой. Главная проблема планирования заключается в степени его проработанности, структурированности и включенности в оперативную деятельность, а его качество и эффективность во многом зависят от того, насколько четко оформлена структура документа и насколько участники организации учитывают его в своей повседневной деятельности.

Планирование принято разделять на 3 основных уровня в зависимости от горизонта реализации планов: перспективное, текущее и оперативное. К перспективному относятся долгосрочные планы на годы вперёд, оно предполагает прогнозирование будущего с учетом возникающих внешних и внутренних вызовов и видения, как организация должна выглядеть через несколько лет. Чаще всего для повышения эффективности перспективное планирование разбивают на текущие планы или этапы, имеющие цикличные сроки использования. В ходе реализации этих этапов могут возникать неожиданные жизненные ситуации, для решения которых применяется оперативное планирование.

Стратегическое планирование развития организаций занимает особое место, принципиально отличаясь от других видов планирования (Синчук, 2020). Долгосрочное планирование направлено из настоящего в будущее, в то время как стратегическое, напротив, смотрит из будущего в настоящее. Стратегическое планирование – это не поэтапный план к действию, а комплекс мер и стратегий того, как организация должна действовать, исходя из общих тенденций изменения мира. В соответствии с моделью, разработанной М.Н. Руденко, Е.Д. Обориной и Д.Н. Письменниковым, стратегическое планирование может быть представлено через следующие этапы: 1) определение миссии предприятия, организации; 2) формулирование целей и задач организации; 3) оценка и анализ внешней среды; 4) оценка и анализ внутренней среды; 5) разработка и анализ стратегических возможностей; 6) выбор стратегии2.

Само понятие «стратегическое планирование» впервые было использовано в бизнес-сфере в 60-х гг. двадцатого столетия. В условиях быстро меняющейся среды оно помогало моделировать развитие коммерческих организаций и обеспечивало их эффективную, устойчивую работу3. Стратегическое планирование учитывало экономические, политические и социальные факторы, потребности покупателей, действия конкурентов, научно-технологические изменения4.

Стратегирование в среде некоммерческих организаций носит во многом другой характер, но большинство принципов, возникших в бизнесе, могут быть применимы для развития НКО. Главной отличительной чертой стратегического планирования деятельности НКО от бизнес-активности является различие в подходах к таким ключевым понятиям, как «прибыль», «взаимоотношения с сотрудниками» и «внешняя конкуренция».

Цель коммерческой организации – извлечение прибыли, у НКО –общественное благо (Би-рюлев, 2024). Некоторые НКО имеют возможность извлекать прибыль из своей деятельности, но это не является самоцелью. И если прибыль имеется, то она не распределяется между участниками, а используется для достижения уставных целей некоммерческой организации (Бирюлев,

-

2024) . Если для измерения прибыли в коммерческом секторе разработано и апробировано множество методик, то измерение, насколько эффективно НКО создает общественные блага, остается высоко дискуссионным.

В бизнес-организации структура занятости и оценка эффективности деятельности сотрудников определяется логикой извлечения прибыли и оптимизации привлечения трудовых ресурсов с максимальной прибыльностью. Во многих организациях KPI сотрудников связаны с общей прибыльностью компании. В НКО рабочая сила представляет собой сложную структуру занятости, в которой участвуют и оплачиваемые сотрудники, и привлеченные волонтеры. Оценка их деятельности с точки зрения достижения целей организации носит принципиально иной характер.

Волонтерская деятельность может рассматриваться как вклад в создание общего блага для других, так и самого волонтера, получающего опыт работы и ощущение принадлежности к большому сообществу. Экономическая мотивация сотрудников НКО играет явно менее значимую роль в развитии таких организаций по сравнению с бизнесом. Отличительной стратегией НКО является тщательно продуманная кадровая политика в вопросах мотивации своих сотрудников и поиск новых контактов для сотрудничества во внешней среде.

Внешняя среда НКО и ее влияние на деятельность сектора представляет собой отдельный вопрос исследования. По мнению Нгуен Тхи Ча Ми, «внешняя среда некоммерческой организации является уникальной с позиции отсутствия фактора конкуренции. Анализируя особенность некоммерческого сектора, можно заключить, что конкуренция в стандартном понимании отсутствует. Конкуренция приобретает новую форму – партнерство, целью которого является достижение общих целей путем сложения мощностей и усилий» (Нгуен, 2015: 228). С другой стороны, как показывают наши исследования (Ивашиненко, Пятакова, 2022), НКО могут конкурировать между собой при подаче грантовых заявок и в борьбе за ресурсы государственной поддержки, которые для многих из них являются ведущим источником финансирования.

Таким образом, поступательное развитие российского некоммерческого сектора ставит новые вопросы как перед его участниками, так и исследователями. В нашей статье на базе проведенного исследования мы рассмотрим состояние планирования НКО Приволжского федерального округа и возможные перспективы его развития.

Методология . Статья использует данные социологического исследования, посвященного проблемам и перспективам деятельности некоммерческих организаций в меняющихся условиях, которое проводилось в 2023 г. ассоциацией НКО «Служение», и сетью ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций Приволжского федерального округа совместно с кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Исследование было реализовано в рамках проекта «Стратегия ресурсной поддержки НКО Приволжья» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в 2023 г. (заявка 23-1-006888)1, и проводилось в Приволжском федеральном округе в 2 этапа. На первом этапе было проведено 29 глубинных интервью с представителями ресурсных центров из 14 регионов Приволжского федерального округа; на втором – электронный опрос 351 некоммерческой организации из всех 14 регионов Приволжского федерального округа2.

Результаты исследования . В изменяющихся современных условиях горизонты планирования всех организаций сократились. В сегодняшней реальности долгосрочное планирование могут себе позволить только крупные НКО. Значительная часть НКО планирует свою деятельность на срок от 1 года до 2 лет, поскольку они работают в рамках проектных парадигм3.

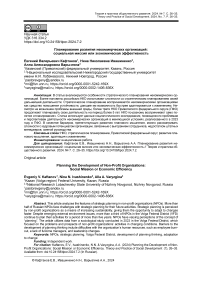

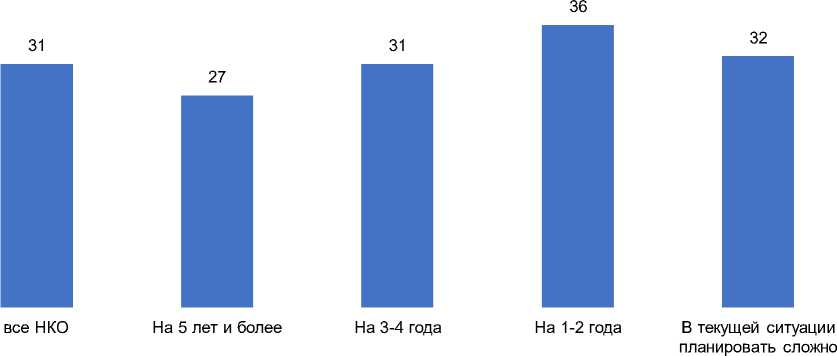

Среди НКО Поволжья половина организаций имеют горизонт планирования в 3–5 лет и более. Еще треть организаций планирует свою деятельность на период от 1 года до 2 лет. И пятая часть некоммерческих организаций в текущих условиях испытывает сложности с планированием. Тем не менее, по сравнению с результатами, полученными коллективом исследователей ВШЭ в 2014 г., доля организаций НКО, занимающихся планированием, существенно возросла. В 2014 г. только половина организаций имела стратегический план развития, оформленный документально (рис. 1)4.

Рисунок 1 – Сроки планирования деятельности организации, % 1

Figure 1 – The Timing of the Organization’s Activity Planning, %

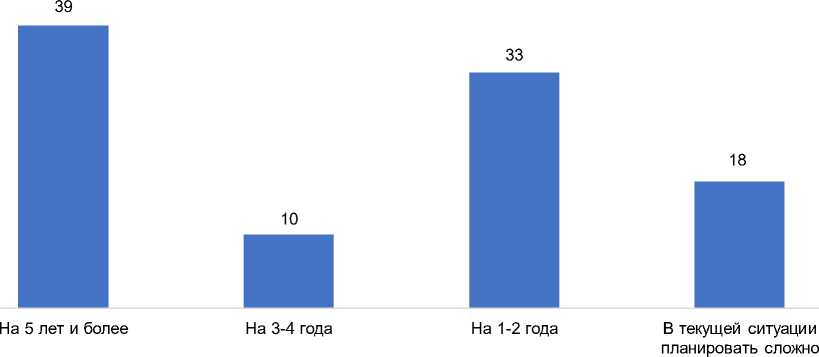

По данным нашего исследования 2023 г., планирование воспринимается некоммерческими организациями, прежде всего, как средство повышения устойчивости их деятельности, позволяющее быстрее адаптироваться к изменениям (рис. 2). Организации, ориентированные на долгосрочное планирование, также чаще отмечают, что оно помогает более полно использовать новые возможности (Варызгина и др., 2023).

■ Планирование позволяет повысить устойчивость организации, быстрее адаптироваться к изменениям

■ Планирование позволяет более полно использовать новые возможности

■ Планирование дает возможность более эффективно противостоять кризису

■ В условиях кризиса сложно планировать на долгий срок

■ Нет смысла планировать, все слишком быстро меняется

Рисунок 2 – Причины такого горизонта планирования, %

Figure 2 – The Reasons for Such a Planning Horizon, %

-

1 Рис. 1–4 и табл. 1–2 составлены авторами на основе результатов исследования, реализованного 2023 г. ассоциацией НКО «Служение» и сетью ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций ПФО совместно с кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Н.Н. Ивашиненко и А.А. Варызгина – сотрудники кафедры и участники научного проекта).

Несмотря на внешние вызовы последних 2–3 лет, изменения ситуации внутри страны, некоммерческие организации чаще довольно позитивно оценивают свои возможности по планированию на более длительный период. Многие из них уже успешно преодолевали трудности в прошлом. Текущая ситуация оценивается руководителями НКО как довольно сложная. Они понимают, что без государственной поддержки их организациям будет трудно выжить.

«Сейчас, если можно планировать, то только долгосрочно. На 3 дня нельзя ничего предугадать правильно. Долгосрочное – да, оно работает. Понятно, к чему готовиться. Цель на ближайший год – это выживание. И я думаю, что это у большинства» (РЦ).

«Основные риски… Ну, во-первых, если что-то глобальное произойдет, основной риск непреодолимой силы. Следующий – ухудшение экономической ситуации. Уберите сейчас два основных источника поддержки (в нашей республике это фонд главы) и скажите, кто выживет… Это сейчас риск вообще очень серьёзный такой… Выживает сильнейший» (РЦ).

«У нас несколько раз за существование фонда были ситуации, когда я оставалась одна, была готова всех сократить, только не закрывать организацию, т. е. перейти в более спокойный режим, в режим сна. Но мы ни разу не перешли, потому что всё время бывает – раз, и новая дверь открылась. Но были моменты, когда мне хотелось отправить сотрудников в административный отпуск, потому что не было ресурсов платить зарплату» (РЦ).

Государственная политика в отношении НКО продолжает оставаться важным фактором, влияющим на горизонты планирования некоммерческих организаций.

«Были разные времена и разные сложности. Они и сейчас непростые. При этом ситуация постоянно меняется. Поэтому для нас важно, как федеральная власть относится к некоммерческому сектору, и какие сигналы посылает региональная власть. Сейчас региональная и федеральная власть подают одни и те же сигналы. Федералы обозначат какие-то приоритеты, дальше на уровне региона это транслируется. У нас так… Это один из рисков, который мы должны учитывать, – кардинальное изменение вектора на уровне государства по НКО. Например, если завтра скажут: “Все эти негосударственные организации доказали свою несостоятельность, давайте вернемся к государственному управлению”» (РЦ).

Есть и те организации, которые ощущают на себе все последствия форс-мажорных ситуаций начиная с 2020 г., и не считают возможным для себя планировать что-то долгосрочно; их цель – скорее выживание сегодня и определение способов наиболее оперативно и гибко реагировать на внешние вызовы, минимизируя потери.

«Момент у нас не слишком пригодный для стратегического планирования, потому что ситуация общая нестабильная… Мы не знаем, что будет завтра не только с точки зрения развития СВО, но и с точки зрения тех же пандемий, ещё каких-то явлений, которые мы с вами не знаем пока и спрогнозировать не можем, но они могут возникнуть в любой момент, начиная, например, с цифровых технологий. Да, здесь тоже есть очень серьезные изменения. Сложно сейчас стратегировать даже на 3 года, но, наверное, все-таки наши нынешние задачи как ресурсного центра – по крайней мере, стараться своевременно отслеживать эти изменения, определять способы минимизации рисков и максимального использования открывающихся возможностей» (РЦ).

Среднесрочный горизонт планирования для многих НКО определяется не столько непредсказуемостью внешней ситуации, сколько спецификой работы и циклами проектной работы внутри самой НКО. В среднем необходимо 2–3 года, чтобы охватить регион и привлечь в свои проекты каждый муниципалитет. Также этот срок нужен для зарождения, роста и «взросления» новых НКО на местном уровне.

«Сейчас вообще в принципе сложно планировать, но мы всегда планируем года на 2–3. За это время мы могли бы дойти до каждого района… Последний раз мы анализировали результаты президентского гранта и обнаружили, что 4 наших муниципальных образования не подавали заявки! Возникает вопрос: что случилось, в какой момент что-то пошло не так? Мы же со всеми работаем. Почему они не дошли до этого этапа? За 2–3 года мы могли бы донести информацию до каждого района, чтобы о нас узнали. И второе: за это время нужно сделать так, чтобы ресурсные центры стали более независимыми. Не нужно будет постоянно к ним выезжать и заниматься обучением, они сами смогут вырастить экспертов на местах… Другими словами, нужно развивать компетенции местных ресурсных центров» (РЦ).

Руководители НКО уже имеют опыт быстрых перестроек под влиянием макрофакторов, и именно подобная гибкость, умение сориентироваться в быстро меняющихся условиях может стать направлением развития НКО. Ресурсные центры уже готовы оказывать и оказывают консультационные услуги по переориентации организаций.

«Главное – вовремя улавливать новые тенденции и предлагать решения. Потому что очень велик риск потерять деятельность, не понимая, как поступать в новых обстоятельствах, что делать с уже запланированными проектами и полученными грантами. Даже пандемия взяла и всю картинку поменяла. Мы тогда много консультировали именно по этому поводу и вместе искали способы достижения результатов и перестройки работы как в онлайн-, так и в офлайн-формате... По крайней мере, на ближайшее будущее, думаю, что это и стратегическая, и тактическая задача всех ресурсных центров» (РЦ).

Сопоставление данных 2023 г. с данными 2014 г. показывает, что на современном этапе сохраняется тенденция наличия планирования у более крупных организаций по сравнению с малыми (табл. 1). В то же время эта зависимость не носит линейного характера. Организации, планирующие свою деятельность на период более 5 лет, имеют меньшее число волонтеров, чем НКО, имеющие горизонты планирования от 1 до 4 лет.

Таблица 1 – Период планирования деятельности организации и численность сотрудников и волонтеров

Table 1 - The Planning Period of the Organization’s Activities and the Number of Employees and Volunteers

|

На 5 лет и более |

На 3–4 года |

На 1–2 года |

В текущей ситуации планировать сложно |

|

|

Средняя численность сотрудников на платной основе (штат, ГПХ, самозанятые) |

6 |

3 |

6 |

5 |

|

Средняя численность волонтеров |

60 |

116 |

134 |

36 |

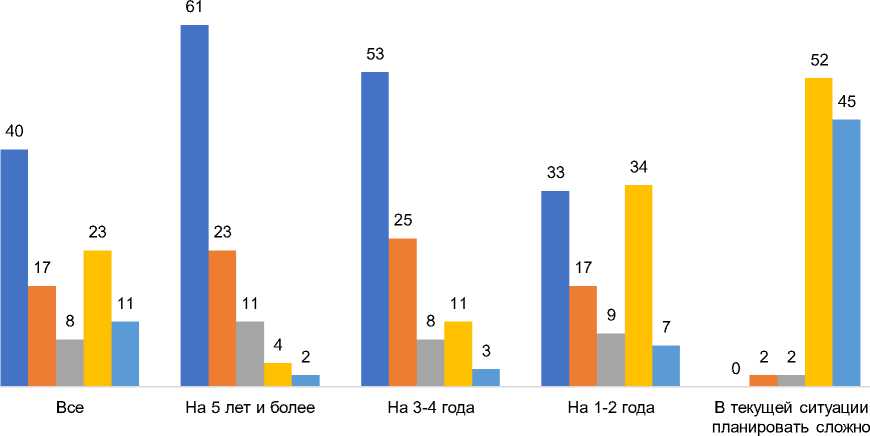

Первоначальная гипотеза о влиянии чисто экономических факторов на возникновение в НКО планирования не подтвердилась в полной мере. Так, для всех НКО, независимо от горизонтов планирования, крупные федеральные фонды являлись основными источниками финансирования. Корреляционный анализ показал наличие статистически существенной связи между целевыми поступлениями из федерального бюджета и долговременным планированием. В целом, более чем 5-летнее планирование наблюдается у организаций, которые имеют более сбалансированную систему финансирования (рис. 3).

Фонд Президентских грантов, Фонд Культурных инициатив (ФПГ, ФКИ)

Пожертвования физических лиц

Собственные средства организации от реализации товаров и услуг

Пожертвования юридических лиц

Гранты некоммерческих организаций и частных фондов

Целевые поступления из федерального бюджета

Целевые поступления из бюджетов субъектов РФ (кроме компенсации за оказание социальных услуг)

Другие поступления

Целевые поступления из бюджетов субъектов РФ в виде компенсации за оказание социальных услуг

Гранты коммерческих организаций

Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов

Рисунок 3 – Средние значения долей финансирования по группам

Figure 3 - Average Values of Financing Shares by Group

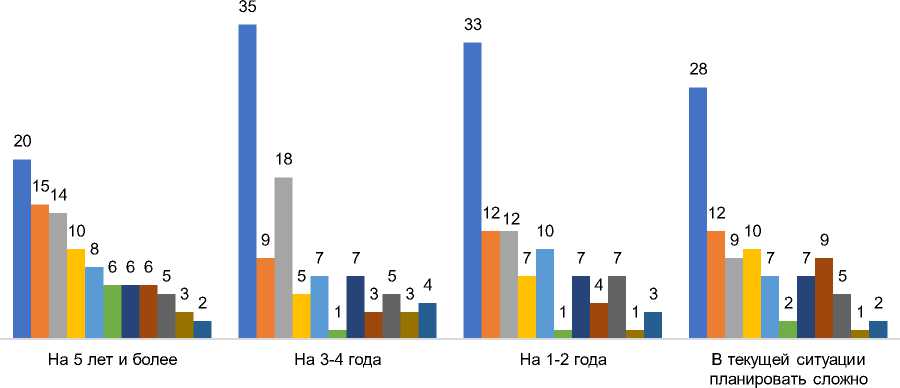

Как уже отмечалось, перспективное планирование не является синонимом стратегического планирования. В среде НКО существует широкое разнообразие пониманий обоих понятий. Необходимость стратегического планирования наиболее остро ощущают как проблему НКО с минимальным горизонтом, в то же время текущая стратегия наиболее устраивает организации с длительными перспективными планами (рис. 4).

Рисунок 4 – Необходимость выработки новой стратегии работы организации, %

Figure 4 – The Need to Develop a New Strategy for the Organization’s Work, %

К числу наиболее актуальных для себя проблем НКО в основном относят недостаток штатных сотрудников, материально-технические сложности в сочетании с увеличением расходов организации (Варызгина и др., 2023).

Организации с различными подходами к планированию сталкиваются с определённым набором актуальных проблем (табл. 2). Так, для некоммерческих организаций, которые ориентированы на долгосрочное планирование , на первый план выходит проблема поиска партнеров среди бизнеса. Их беспокоит недостаток штатных сотрудников, увеличение расходов организации. Ориентированные на долгосрочное планирование организации более других обеспокоены недостатком у своих сотрудников навыков, необходимых для подачи заявок на гранты и реализации грантовых проектов. Кроме того, они также обеспокоены недостатком возможностей для обучения волонтеров. Организации этой группы в основном работают в городах, хотя иногда можно встретить их и в столицах регионов. Однако стоит отметить, что доля сельских организаций в этой группе особенно высока.

Таблица 2 – Наиболее актуальные проблемы НКО в зависимости от сроков планирования, %

Table 2 – The Most Pressing Problems of NGOs Depending on the Timing of the Planning, %

|

Все НКО |

На 5 лет и более |

На 3–4 года |

На 1–2 года |

В текущей ситуации планировать сложно |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Недостаток штатных сотрудников |

35 |

36 |

36 |

33 |

34 |

|

Материально-технические сложности |

34 |

34 |

25 |

34 |

40 |

|

Мало партнеров среди бизнеса |

34 |

38 |

22 |

32 |

34 |

|

Увеличение расходов организации |

34 |

36 |

42 |

32 |

27 |

|

Необходимость выработки новой стратегии работы организации |

31 |

27 |

31 |

36 |

32 |

|

Профессиональное выгорание |

31 |

20 |

33 |

32 |

50 |

|

Недостаточно навыков для подачи заявок на гранты |

23 |

32 |

17 |

11 |

29 |

|

Сокращение прежних источников финансирования |

23 |

25 |

8 |

25 |

24 |

|

Недостаток волонтеров, стало сложнее привлекать волонтеров |

20 |

20 |

8 |

19 |

29 |

|

Проблема преемственности руководства, лидерства в организации |

20 |

17 |

14 |

24 |

21 |

|

Все ждут, когда начальник сам примет решение |

19 |

19 |

8 |

24 |

18 |

|

Снижение мотивации волонтеров |

19 |

16 |

17 |

24 |

18 |

|

Сложности в распространении информации об организации |

19 |

17 |

14 |

18 |

26 |

Продолжение таблицы 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Недостаточно навыков для самостоятельной реализации социальных проектов |

18 |

20 |

17 |

13 |

23 |

|

Не налажено взаимодействие с местными и региональными СМИ |

17 |

14 |

17 |

18 |

21 |

|

Недостаточная компьютерная грамотность и отсутствие навыков программирования |

17 |

16 |

19 |

15 |

19 |

|

Появился запрос на новые услуги, но нет возможности начать их оказывать |

15 |

16 |

19 |

15 |

10 |

|

Нет контакта с местными и региональными органами власти |

14 |

11 |

6 |

15 |

26 |

|

Изменение потребностей и запросов целевых групп |

14 |

10 |

17 |

18 |

18 |

|

Мало партнеров среди НКО |

14 |

13 |

11 |

13 |

21 |

|

Недостаточно возможностей, чтобы повысить квалификацию сотрудников |

14 |

15 |

14 |

13 |

13 |

|

Недостаток навыков для реализации грантовых проектов |

13 |

16 |

11 |

6 |

18 |

|

Недостаточная поддержка от ресурсных центров региона |

12 |

13 |

14 |

10 |

11 |

|

Сокращение числа участников мероприятий |

10 |

10 |

11 |

13 |

6 |

|

Уход опытных специалистов |

9 |

4 |

17 |

11 |

11 |

|

Снижение сплоченности коллектива |

8 |

8 |

11 |

8 |

8 |

|

Снижение узнаваемости организации, ее популярности среди населения |

8 |

7 |

8 |

6 |

13 |

|

Сложности в вопросах бюджетирования своей деятельности, грамотности |

8 |

6 |

8 |

9 |

11 |

|

Недостаточно возможностей для повышения квалификации волонтеров |

7 |

10 |

8 |

5 |

5 |

|

Сокращение числа платных клиентов |

7 |

6 |

3 |

8 |

8 |

|

Прежняя деятельность организации стала мало востребована |

3 |

3 |

3 |

4 |

5 |

|

Нет востребованности оказываемых услуг, «сворачивается рынок» |

2 |

1 |

3 |

2 |

5 |

|

Неинтересно продолжать этим заниматься |

1 |

1 |

0 |

0 |

5 |

|

Другое |

8 |

5 |

14 |

7 |

11 |

Некоммерческие организации, которые планируют свою деятельность на 3–4 года вперёд, сталкиваются с двумя основными проблемами. Первая – это увеличение расходов, а вторая – эмоциональное выгорание сотрудников. Как правило, организации, в которых это происходит, не могут оперативно реагировать на запросы аудитории и внедрять новые услуги. Они также сталкиваются с уходом опытных специалистов. В данной группе повышена доля молодых организаций, но также много тех, которыми руководят люди предпенсионного возраста. Здесь много организаций, в которых нет сотрудников, либо есть небольшой по численности штат. Кроме того, существенно выше доля организаций, находящихся в столицах регионов.

Некоммерческие организации, испытывающие сложности с долговременным планированием и имеющие горизонт планирования в 1–2 года, наиболее актуальной проблемой считают выработку новой стратегии своей работы. По их мнению, планирование помогает быстрее реагировать на изменения и повышает устойчивость организации. Помимо этого, оно позволяет частично использовать новые возможности. Однако в современных условиях этим организациям не удается сконцентрироваться на выработке стратегии, они вынуждены решать насущные проблемы, в первую очередь связанные с материально-техническими сложностями. Более других они испытывают проблемы со снижением мотивации волонтеров. Актуальной для себя задачей НКО этой группы считают налаживание взаимодействия с местными СМИ.

Краткосрочно планирующие свою деятельность НКО чаще других отмечают, что запросы целевых групп меняются, проявляется тенденция сокращения числа участников мероприятий, отчасти платных клиентов, но организации не успевают вовремя реагировать и адаптироваться. Это более опытные НКО, преимущественно с небольшой численностью сотрудников, но с наибольшим числом волонтеров. Среди них повышена доля тех, которые действуют в столицах регионов, городах, а также много организаций с молодыми руководителями.

Организации, испытывающие сложности с планированием своей деятельности в быстро-меняющихся условиях, значительно чаще других сталкиваются с проблемой профессионального выгорания сотрудников. На втором месте в числе наиболее актуальных проблем – материальнотехнические сложности, третья в рейтинге проблем – недостаток штатных сотрудников. Особенно остро для таких организаций стоит вопрос установления контакта с органами власти, а также со СМИ. Они более других озабочены задачей повышения узнаваемости среди населения, популяризацией деятельности НКО в общественном пространстве. Больше половины организаций этой группы, испытывающих сложности с планированием своей деятельности, не входят ни в один из существующих государственных реестров (вопрос задавался о регистрации в Реестре СОНКО – получателей государственной поддержки, Реестре поставщиков социальных услуг, а также в Реестре исполнителей общественно полезных услуг). Четверть организаций данной группы возглавляет молодой руководитель.

Заключение . Стратегическое планирование воспринимается некоммерческими организациями как средство повышения устойчивости, дающее возможность быстрее адаптироваться к изменениям. В современных условиях некоммерческие организации сильно варьируются по степени своих горизонтов планирования. Несмотря на возникшие проблемы внешней среды, 39 % НКО ПФО продолжают планировать свою деятельность на период более 5 лет, подчеркивая, что это скорее не детальное, а ценностное планирование, которое по смыслу ближе к стратегическому. Тем не менее 18 % НКО живут в модусе текущего выживания, и еще 33 % отмечают, что могут позволить себе планировать деятельность максимум на 1–2 года.

НКО по-разному воспринимают само понятие «планирование». Например, НКО с долгосрочной перспективой рассматривают такой вид планирования, как пересмотр своей миссии, переориентацию и попытку адаптироваться к происходящему. В то время как организации, отказывающиеся от планирования вообще, сосредоточены на проблемах выживания.

В 2023 г. основным драйвером перспективного планирования выступало стремление НКО иметь более сбалансированный бюджет. Ориентация на долговременное планирование инициируется несколькими факторами, такими как долговременные целевые бюджетные поступления, желание НКО сотрудничать с бизнес-сектором на долгосрочной основе и повышенное внимание к кадровой политике как фактору стабилизации организаций.

Барьерами на пути к развитию стратегического мышления могут стать проблемы с кадровым составом организаций, такие как выгорание сотрудников, нехватка штатных менеджеров и смена руководства. Проблемы с материальной базой этих организаций создают препятствия для текущей деятельности. Отдельное место занимают сложности вхождения организаций в различные реестры, повышающие их узнаваемость и расширяющие доступ к ресурсам.

Список литературы Планирование развития некоммерческих организаций: социальная миссия или экономическая эффективность

- Бирюлев Д.В. Методические и Практические аспекты управления некоммерческими организациями на современном этапе // Современная экономика: актуальные вопросы теории и практики: сб. статей VII Международ. науч.-практ. конф. Пенза, 2024. С. 15-18. EDN: JHDRJB

- Ивашиненко Н.Н., Пятакова Е.Н., Янкелевич К.А. Грантовые программы как инструменты развития третьего сектора // Социологическая наука и социальная практика. 2022. Т. 10, № 2 (38). С. 105-119. DOI: 10.19181/snsp.2022.10.2.9031 EDN: PKZHRI

- Нгуен Т.Ча.Ми. Инструменты стратегического планирования в сфере некоммерческих организаций // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2(22). С. 227-230. EDN: UBNDHF

- Синчук Ю.В. О стратегическом планировании // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2020. № 4 (841). С. 111-118. EDN: KLQEAW

- Стратегирование как ресурс для развития НКО / А.А. Варызгина [и др.] // Связь поколений как культурное наследие народов союза независимых государств / под общ. ред. проф. З.Х. Саралиевой. Н. Новгород, 2023. С. 129-135. EDN: RVTUZB