Планировка северо-западной части Печернего города Владимира на Клязьме в эпоху средневековья

Автор: Милованов С.И., Зеленцова О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рекреационные раскопки проводились в исторической части Владимира на Клязьме, известной как Печерний город. Культурное месторождение было исследовано в значительной области, в результате чего стало возможным предложить реконструкцию топографической и планировочной системы этой средневековой столицы. В середине 12 в. его система планирования имела линейно-поперечный характер, а центральная улица проходила в северо-восточном направлении от Золотых ворот вдоль города, параллельного реке Клязьма. Поперечные улицы приблизились к этой артериальной дороге с севера. В северо-западной части Печернего города были обнаружены две улицы шириной 5 и 7 м. Городские участки, расположенные вдоль поперечных улиц, действовали долгое время, их границы были отмечены следами палисадных заборов. Система планирования была изменена во второй части 15 - начала 16 вв. Улицы приобретали ориентацию от NNW до SSE, которая существовала до XIX в.

Средневековье, владимир на клязьме, печерний город, планировка средневекового города, уличная застройка, усадебная планировка, жилая постройка, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328605

IDR: 14328605

Текст научной статьи Планировка северо-западной части Печернего города Владимира на Клязьме в эпоху средневековья

Среди городов средневековой Руси Владимир является одним из наиболее исследованных археологами. Только в период с 1991 по 2006 г. в пределах обо- ронительных укреплений древнего города было исследовано более 22 500 м2 (Макаров, 2007. С. 5). Учитывая работы последних лет, эта цифра приближается к 30 000 м2. Но, хотя археологические раскопки таких масштабов позволили раскрыть целые кварталы средневекового города, до сих пор исследования по планировке и усадебной застройке средневекового Владимира отсутствуют.

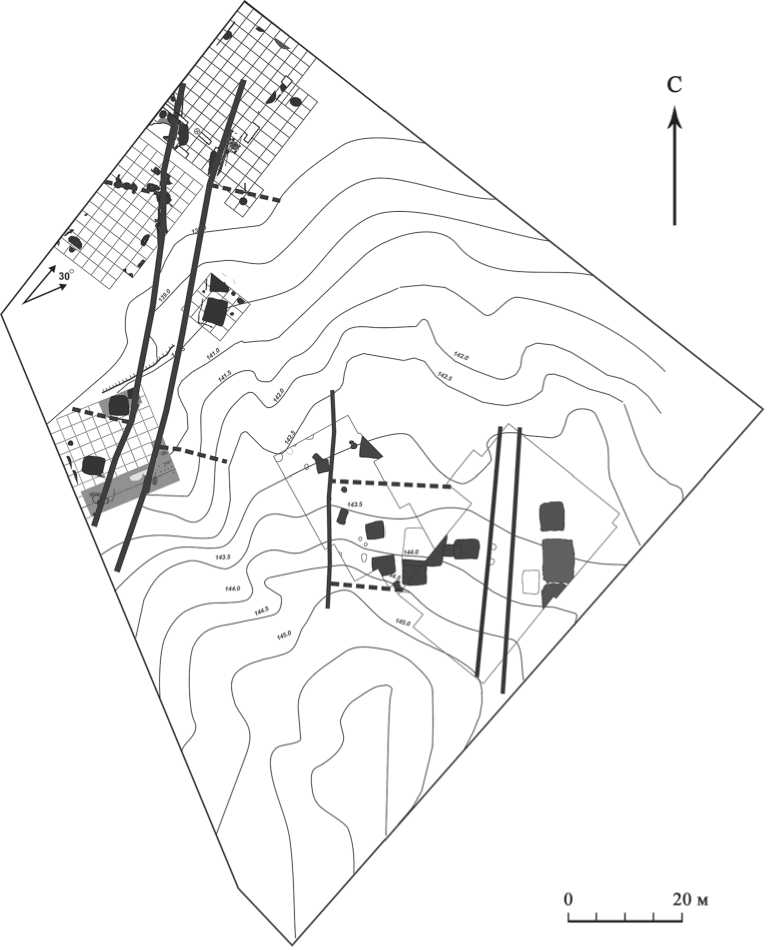

В настоящей статье рассматривается усадебная застройка небольшого участка северо-западной части Печернего города, в центре средневекового Владимира. В современной топографии эта территория относится к 13 кварталу исторического ядра Владимира. На западе квартал примыкает к частично сохранившемуся Троицкому валу. В течение трех полевых сезонов (с 2006 по 2008 г.) на данной территории экспедицией ИА РАН проводились охранные археологические исследования. За это время одиннадцатью раскопами изучено около 2500 м2. Так как работы проводились в соответствии с планами строительства, то раскопы не образуют единой площади, а расположены в различных частях квартала, разделенные неисследованными участками (рис. 1). Однако компактное расположение раскопов на одной территории и большие исследованные площади позволяют строить предположения о структуре застройки и планировки этой части города в Средневековье.

Владимир, за исключением отдельных участков, – классический памятник археологии с сухим слоем, поэтому единственным основанием для выделения усадебных комплексов являются заглубленные в материк частакольные канавки, подполы жилых и хозяйственных построек. Естественно, это значительно затрудняет работу и обедняет выводы по исследованию планировки и застройки.

Отсутствие следов деревянных конструкций не позволяет выявить наземные жилица без подполий, известные по археологическим исследованиям в других частях города. Конечно, как один из возможных критериев выделения жилых построек без подполий можно рассматривать остатки печей, но на исследованной площади не удалось выявить ни одного, хотя бы частично сохранившегося, отопительного сооружения in situ . В заполнении некоторых ям прослежены слои печины или скопления обожженных камней. Однако эти слои в подавляющем большинстве случаев не могут указывать на конкретное местоположение печей до их разрушения ( Коваль , 2005. С. 272).

Также необходимо учитывать тот факт, что углубленные в материк объекты не всегда доходят до исследователей не потревоженном виде, и, как правило, бывают сильно разрушены в результате интенсивной хозяйственной и строительной деятельности в более позднее время. Владимир является тому ярким примером.

Сохранность культурного слоя на исследованных участках очень плохая. Раскопы располагались на месте снесенных домов с подвалами, прорезавшими материк на 1,5–2,0 м. Общая площадь котлованов от подвалов равна 807,3 м2, что составляет 32% от общей исследованной площади. За их пределами территория значительно перекопана подвалами сараев, конюшен и хозяйственными ямами различного назначения XIX–XX вв. и современными коммуникациями. Слой древнерусского времени сохранился фактически только в заглубленных в материк объектах. Но, несмотря на все отмеченные трудности, все же оказалось возможным определить размеры и ориентировку подполов построек, а бла-

Рис. 1. Схема расположения раскопов, исследованных в 2006–2008 гг.

годаря сохранившимся участкам канавок – направление оград, и, следовательно, границы усадеб.

Всего на 11 раскопах было исследовано более 750 заглубленных в материк объектов (остатки подполий, хозяйственных и столбовых ям, оград и т. д.). По нали- чию материала в заполнении и стратиграфическим наблюдениям около 40% объектов относится ко второй половине XII – XIV в. Из них – 49 подполов хозяйственных и жилых построек. Они имели квадратную, прямоугольную или овальную форму и ориентированы своими границами по линии север-северо-восток – юг-юго-запад с отклонением от магнитного севера к востоку примерно на 11°. Стабильность ориентировки построек наводит на мысль, что планировка данной части города на протяжении XII–XIV вв. не претерпела значительных изменений.

Наблюдения над планиграфией углубленных частей построек в раскопах показывают, что они образуют несколько довольно компактных групп, где ямы либо расположены очень близко, либо перерезают друг друга. Вероятно, при сооружении объектов их строители были ограничены в площади и поэтому вновь возводимые постройки приходилось располагать вплотную к ранее существовавшим или же на их месте. Ограничения в площади могли быть обусловлены границами усадьбы, в пределах которых находились постройки.

В северо-западной части исследуемой территории прослежено незастроенное свободное пространство между частокольными канавками, маркирующими зону усадебной застройки. Предположительно, это трасса древней улицы ориентированной также как и все подполья по линии север-северо-восток – юг-юго-запад ( Зеленцова, Зоц , 2007. С. 89).

Слой, зафиксированный на этом пространстве, представлен серым суглинком, насыщенным древесным тленом. На раскопе 1 по ул. Володарского, д. 4, на незастроенном пространстве между канавками по всей длине выявлены два ряда овально-вытянутых ям различных размеров, ориентированных перпендикулярно частокольным канавкам. Они были заглублены в материк на 5–7 см и имели пологие стенки, плавно переходившие в пологе дно. В заполнении этих ям выявлен исключительно материал средневекового времени. С определенной долей вероятности можно говорить, что эти ямы могут являться отпечатками (или вдавлениями) от конструктивных элементов уличных деревянных настилов – плах. Наличие такого большого количества плах, скорее всего, свидетельствует о периодическом ремонте уличного настила, а следовательно, о его долговременном существовании здесь. Аналогичное уличное пространство с продолговатыми корытообразными в сечении углублениями на материковой поверхности, ориентированными перпендикулярно трассе улицы, исследовано в Ветчаном городе в 2007 г. ( Грибов , 2008. С. 88).

В ходе исследований был сделан вывод о неоднократном подновлении и ремонте частоколов в исследованных раскопах, что указывает на длительность существования здесь усадебных границ. Зафиксировано до трех-четырех разновременных частокольных траншей, расположенных рядом или прорезавших друг друга, но совпадающих по ориентировке. При этом установлено, что границы усадеб не меняли ориентировку, но со временем незначительно уменьшались либо увеличивались (колебания изменения линий частоколов составляли до 3,6–4,0 м). Таким образом, примерная ширина улицы составляла 5 м.

Помимо частокольных траншей, ориентированных по линии север-северо-восток – юг-юго-запад, выявлен ряд канавок, ориентированных перпендикулярно направлению отмеченной трассы улицы. По всей видимости, их нужно рассматривать как межусадебные границы, они также носят следы ремонта или обновления. Вполне вероятно, в древнем Владимире границы отмечались не только частоколами, но и другими видами оград – об этом свидетельствует ряд ориентированных по одной линии столбовых ям, зафиксированных в северной части исследованного участка.

Таким образом, в результате исследований установлено существование улицы в данной части квартала, прослеженной в направлении север-северо-восток – юг-юго-запад на участке в длину на 80 м, и выходящих на нее как минимум шесть усадеб, изученных частично.

Исследования в центральной и юго-восточной частях квартала дополняют информацию о планировке этого участка города в эпоху Средневековья. Здесь отмечено две компактные группы заглубленных в материк ям, между которыми наблюдается незастроенное пространство (рис. 1).

Сохранившиеся участки частокольных канавок позволили проследить границы выявленной на стыке двух раскопов усадьбы прямоугольной формы, размерами около 25 × 37 м, длинной стороной ориентированной по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток.

По направлению восточной границы усадьбы зафиксированы две столбовые ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,7–0,8 м, имеющие одинаковую засыпку. Расстояние между ними составляет 1,7 м. Предположительно, они были выкопаны под воротные столбы. Ворота указывают на расположение улицы или проулка с восточной стороны от усадьбы. О существовании здесь улицы свидетельствуют ямы второй группы, расположенные вдоль нее по одной линии и в том же направлении. Ширина улицы составляет 5 м.

Интересные данные получены в результате геоморфологического и биоморфного анализов культурного слоя на раскопе 2, проведенные доктором географических наук А.А. Гольевой. Вдоль юго-восточной стенки раскопа над материком прослежен слой белесой супеси мощностью 0,2–0,3 м с минимальными включениями супеси темно-серого цвета. Согласно заключению, этот слой мог образоваться в процессе долговременного перемещения или переотложения, в результате чего происходило вымывание гумуссированных включений. Иными словами, данный слой образовался в результате постоянного хождения – он зафиксирован на месте предполагаемой трассы улицы. Отсюда происходит фрагмент крупнокрученого стеклянного браслета коричневого цвета.

Выявленная улица идет почти параллельно улице, обнаруженной в 2006 г. Расстояние между ними составляет 65–70 м. Если предположить, что в длину размеры одной усадьбы составляли примерно 37 м, то окажется, что между улицами располагалось две усадьбы. При совмещении плана раскопанного участка Мономахового города с современным планом г. Владимира видно, что южная часть трассы улицы выходит к современной Соборной площади, где предположительно локализуется местоположение Торга древнего Владимира. И, вероятно, не случайно с трассой именно этой улицы связана находка склада янтаря в подполе большого усадебного дома «владимирского гостя» ( Зеленцова, Кузина, Милованов , 2010. С. 113–114)

Наличие двух параллельно идущих в направлении с севера на юг улиц, выявленных в результате раскопок в 13 квартале, а так же улицы зафиксированной

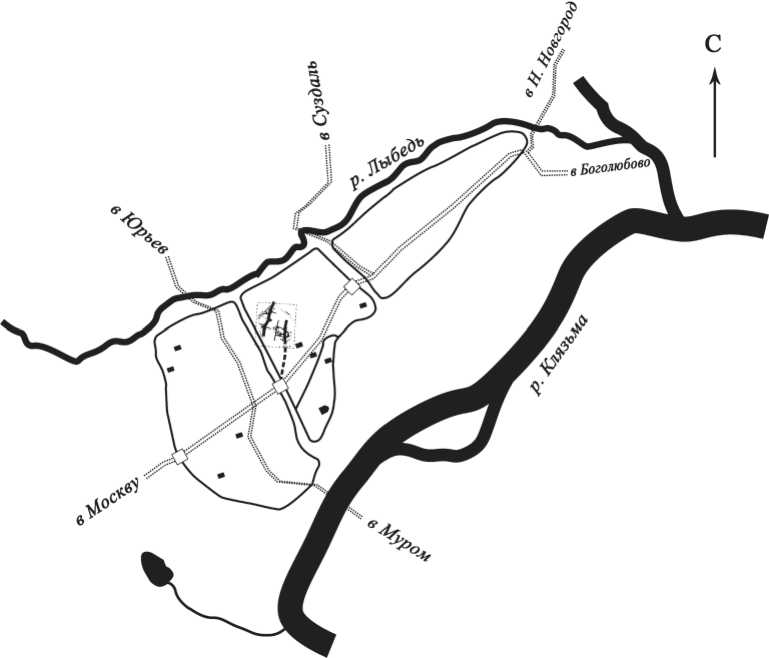

Рис. 2. Совмещение исследованной планировки с общим планом г. Владимира в процессе исследований в 22 квартале в 2007 г. (Грибов, 2008. С. 88), имеющей такую же ориентировку с небольшим отклонением к западу, позволяет говорить, что во Владимире существовала перекрестная или линейно-поперечная планировочная система. Основой планировочной структуры города служила центральная магистраль, идущая параллельно Клязьме через весь город от Золотых ворот и далее на северо-восток, на нее в направлении с севера на юг выходили многочисленные улицы (рис. 2).

Возникает вопрос о времени складывания выявленной планировочной системы, ее развитии и изменении. Наряду со многими отмеченными выше трудностями при изучении планировки на данном участке, вопрос о хронологическом разделении комплексов (подполий) является одним из самых сложных. Интенсивная хозяйственная деятельность в Новое время уничтожила бульшую часть древнерусских напластований. Следы различных строительных периодов эпохи Средневековья с трудом поддаются определению. Трудной задачей является выделение комплексов второй половины XIII – начала XIV в., так как вещевой материал этого времени не имеет узких датировок, а керамическая шкала нахо- дится только в стадии разработки. Но, все же, определенные выводы о развитии планировки сделать можно.

Анализ археологического материала позволяет говорить, что застройка данного участка происходит не ранее середины XII в. ( Зеленцова, Кузина , 2008. С. 133–134; Зеленцова, Кузина , в печати). Из всей массы индивидуальных находок выявлены только единичные предметы, которые могут указывать на более раннее время. Например, навитая золотостеклянная бусина – основное время бытования подобных бус ограничивается концом X – серединой XII в., хотя в новгородских древностях они встречаются до 80-х гг. XIII в. Точная аналогия редкой по форме владимирской бусине найдена в погребении XI в. на Кубенском озере. Стеклянная мозаичная бусина египетского производства датируется IX–X вв. – единичные находки мозаичных бус известны в слоях XII–XIII вв. на территории Московского кремля, Дмитрова, в Рязани, Торжке К находкам, датируемым более ранним временем, относится железный ключ от цельнодеревянного замка. По материалам Новгорода, они исчезают из употребления в первой половине XII в. ( Колчин , 1982. С. 161–162).

Единичность и редкость подобных находок не может свидетельствовать о заселении данной части города ранее второй половины XII в. Симптоматична в связи с этим статистика встречаемости другой категории находок, широко распространенной в материалах древнерусских памятников – шиферных пряслиц. Судя по новгородским древностям, пик их бытования приходится на первую половину XII в., после чего начинается спад, и к началу XIII в. их количество резко сокращается (Там же. С. 174). За период 2006–2008 гг. в различных частях квартала при археологических исследованиях выявлено всего 18 шиферных пряслиц.

Изменение охарактеризованной планировочной системы происходит во второй половине XV – начале XVI в. Все постройки Нового времени уже имею другу ориентировку, отличную от эпохи Средневековья. Все они ориентированы по линии север-северо-запад – юг-юго-восток. Новая система просуществовала до XIX в., что показано на топографических планах XVIII–XIX столетий – на исследуемой территории отмечена улица с ориентировкой, соответствующей постройкам этого времени.

Список литературы Планировка северо-западной части Печернего города Владимира на Клязьме в эпоху средневековья

- Грибов Н.Н., 2008. Раскопки в 22 квартале г. Владимира в 2007 г.//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара/Отв. ред. Н.А. Макаров. Вып. 2. М.: ЗАО «Гриф и К». С. 84-92.

- Зеленцова О.В., Зоц С.А., 2007. Предварительные результаты охранных работ на территории «Печернего» города во Владимире в 2006 году//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара/Отв. ред. Н.А. Макаров. Вып. 1. М.: ЗАО «Гриф и К». С. 85-90.

- Зеленцова О.В., Кузина И.Н., 2008. Некоторые итоги раскопок в квартале 13 города Владимира в 2007 году//Археология Владимиро-Суздальской земли: Материалы науч. семинара/Отв. ред. Н.А. Макаров. Вып. 2. М.: ЗАО «Гриф и К». С. 127-136.

- Зеленцова О.В., Кузина И.Н., Милованов С.И., 2010. Древнерусские усадьбы из раскопок в Мономаховом городе Владимира в 2008 году//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы научного семинара/Отв. ред. Н.А. Макаров. Вып. 3. М.: ИА РАН; СПб.: Нестор-История. С. 111-122.

- Зеленцова О.В., Кузина И.Н. (в печати). Опыт радиоуглеродного датирования археологических комплексов из раскопок в Печернем городе Владимира//Археология Владимиро-Суздальской земли: Материалы науч. семинара/Отв. ред. Н.А. Макаров. Вып. V.

- Коваль В.Ю., 2005. Планировка средневекового Ростиславля//Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы: сб. ст./Отв. ред. А.В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли; Тула: ИПП «Гриф и К». С. 262-287.

- Колчин Б.А., 1982. Хронология новгородских древностей//Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода/Отв. ред. Б.А. Колчин. М.: Наука. С. 156-178.

- Макаров Н.А., 2007. Предисловие//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара/Отв. ред. Н.А. Макаров. Вып. 1. М.: ЗАО «Гриф и К». С. 3-7.

- Сапрыкина И.А., 2013. Некоторые данные к стратиграфии Затверецкого посада XV-XVII вв. по результатам археологических исследований ИА РАН в Твери//КСИА. Вып. 228. С. 135-143.

- Хохлов А.Н., 2013. Топография города Твери XV-XVIII вв.: возможности археологических источников//КСИА. Вып. 228. С. 143-152.