Планомерность и стихийность управления рынком труда: опыт и перспективы

Автор: Воробьва О.Д., Топилин А.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Парадигмы рынка труда

Статья в выпуске: 4 (198), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается опыт управления занятостью населения в дорыночной экономике России в 1970-е и 80-е годы, с использованием плановых балансов трудовых ресурсов. Анализируются данные за 1970-1989 годы в разрезе экономических районов РСФСР и входящих в их состав регионов. Система показателей, включенных в балансы трудовых ресурсов, позволяют устанавливать избытки и недостатки трудовых ресурсов региона с позиций потребности в них общественного хозяйства. Это позволяет предусматривать меры, предотвращающие развитие безработицы. К таким мерам относится инвестирование в создание новых рабочих мест, а также стимулирование миграционного оттока избыточных трудовых ресурсов. Предвестники высокого уровня безработицы на отдельных территориях отмечены уже в советское время. Косвенная информация о них содержалась в показателях балансов трудовых ресурсов. Это подтвердилось развитием ситуации на региональных рынках труда уже в условиях рыночной экономики. Однако, механизмы, препятствующие росту безработицы и бедности, утрачены и не используются. В результате стихийного развития ситуации на региональных рынках труда, в 2000-е годы наблюдается продолжение роста уровня безработицы в регионах с максимальным уровнем этого показателя. На фоне этого процесса усугубляется региональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения. Это приводит к интенсификации внутренних миграционных процессов, направленных из относительно малонаселенных в относительно густонаселенные регионы страны. Продолжается процесс развития неравномерности в расселении населения по территории Российской Федерации. Доказывается необходимость государственного вмешательства в процессы регулирования формирования и использования трудовых ресурсов на региональных рынках труда. В качестве основного аналитического и планового инструмента предлагается возвращение к использованию балансового метода. Это позволит проводить эффективную политику занятости населения, с учетом современных процессов, влияющих на состав трудовых ресурсов. Учитывать возможности обеспечения внутреннего рынка труда за счет перераспределения и использования собственных трудовых ресурсов, а также моделировать потребности в привлечении дополнительных источников ресурсов труда в виде иностранной рабочей силы.

Занятость населения, безработица, рынок труда, балансы трудовых ресурсов

Короткий адрес: https://sciup.org/143182113

IDR: 143182113

Текст научной статьи Планомерность и стихийность управления рынком труда: опыт и перспективы

В советский период истории России важную роль в управлении экономикой играли балансовые методы, в том числе баланс трудовых ресурсов (далее БТР). Разработка БТР осуществлялась в целях обеспечения увязки ресурсов трудоспособного населения страны с потребностью экономики в рабочей силе. БТР состоит из двух частей: первая отражает ресурсы труда, которые складываются в зависимости от демографических и социально-экономических факторов, вторая — их распределение и использование по видам занятости (в общественном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, в домашнем и личном подсобном хозяйстве). Кроме того, распределение трудовых ресурсов осуществлялось по сферам приложения труда (материальное производство и непроизводственная сфера), отраслям народного хозяйства, отдельным социальным группам (рабочие и служащие, колхозники, некооперированные кустари и пр.). Такой широкий круг показателей БТР давал возможность всесторонне и глубоко анализировать процессы формирования и использования трудовых ресурсов, планировать структурные сдвиги и пропорции, исходя из задачи обеспечить расширенное воспроизводство рабочей силы. БТР разрабатывались не только в целом по стране, но и в разрезе всех административно-территориальных единиц, что позволяло отслеживать и регулировать возникающие территориальные диспропорции в распределении и использовании трудовых ресурсов.

Положительная практика использования БТР как инструмента планомерного регулирования процессов воспроизводства рабочей силы опиралась на проведение в советские годы фундаментальных научных исследований в сфере экономики труда и социально-трудовых отношений. Большой вклад в развитие балансовых методов планирования труда внесли отечественные ученые С.Г. Струмилин, М.Я. Сонин, Е.Л. Маневич, П.П. Литвяков, В.Г. Кос-таков, Л.Е. Минц, А.Э. Котляр, Б.Д. Бреев, Л.Л. Ры-баковский и др. Академик С.Г. Струмилин еще в 1922 г. впервые ввел в научный оборот категорию «трудовые ресурсы», которая рассматривалась как рабочая сила в возрасте 16–49 лет. [Струмилин, 1964, 15]. Струмилин составил прогноз численности и половозрастной структуры населения России на период 1920–1941 гг., который оправдался с большой точностью. Струмилин, сочетая научную деятельность с практической работой в Госплане СССР, обосновал методологические принципы разработки перспективных балансов трудовых ресурсов и планов по использованию и распределению труда в разрезе отдельных территорий.

Идеи С.Г. Струмилина о роли и значении БТР получили дальнейшее развитие в научных работах М.Я. Сонина. Его труды способствовали формированию нового научного направления по разработке теории воспроизводства рабочей силы, планирования баланса труда и размещения трудовых ресурсов [Сонин, 1959, 12; 1965, 13]. Не одно поколение экономистов-трудовиков выросло на изучении фундаментальной монографии М.Я. Сонина «Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда» (1959 г.). Вопросы методологии расчета основных показателей баланса труда и прогнозирования занятости населения отражены в работах В.Г. Костакова и П.П. Литвякова [Кос-таков, Литвяков, 1965, 5], включая разработку баланса рабочего времени, нормативов затрат труда и определение потребности в планировании подготовки квалифицированных кадров.

Нельзя не отметить работы Л.Е. Минца [Минц, 1967, 8], посвященные развитию балансового метода при планировании труда и изучении структуры трудовых ресурсов, а также применению экономико-математических методов к расчетам баланса труда по экономическим районам. А.Э. Котляр методологически обосновал единство фаз производства, распределения, обмена и потребления рабочей силы [Котляр, 1967, 6], что послужило основанием для более полной оценки затрат на воспроизводство трудовых ресурсов, повышение эффективности их использования. Методологическим вопросам разработки региональных балансов трудовых ресурсов на перспективу посвящены работы Л.Л. Рыбаковского [Рыбаковский, 1965, 10; 1975, 11]. Б.Д. Бреевым был теоретически обоснован комплексный подход к анализу и прогнозированию процессов территориального, отраслевого, профессионального и социального движения населения на основе сводного баланса движения населения и трудовых ресурсов с использованием экономико-математических методов [Бреев, 1974, 1].

В СССР был накоплен уникальный опыт, научный и методологический материал по проблемам использования балансовых методов управления трудовыми ресурсами. В пореформенной России работа по ведению отчетных и расчету перспективных балансов трудовых ресурсов практически не ведется, что, на наш взгляд, ошибочно. Накопленный опыт может и должен быть востребован — или хотя бы внимательно изучен — и в условиях рыночной экономики.

Использование балансового метода в плановой экономике

Располагая данными отчетных балансов трудовых ресурсов, составлявшихся в дорыночной экономике России, за достаточно длительный ретроспективный период (с 1970 по 1989 г.), можно отметить некоторые важные структурные особенности занятости населения, ее региональную дифференциацию и связь с современной ситуацией на региональных рынках труда России [Воробьева, 2002, 14]. Прежде всего рассмотрим такую важную характеристику занятости, как вовлеченность в общественное производство населения за пределами трудоспособного возраста. Такая категория, как работающие пенсионеры и подростки, выделялась при учете занятости населения и отражалась соответствующим показателем в балансах трудовых ресурсов. В условиях всеобщей занятости чем выше показатель вовлеченности в общественное производство населения, находящегося за пределами трудоспособного возраста (причем в рассматриваемый период это главным образом люди старших, пенсионных возрастов, а не дети), тем больше, следовательно, относительный дефицит трудовых ресурсов. Другой причиной привлечения к участию в общественном хозяйстве может быть относительно высокая доля отраслей (или видов экономической деятельности), в которых необходимы опыт и знания, накапливаемые по мере повышения возраста, но не связанные с использованием тяжелого физического труда, например образование, здравоохранение, управление и др. Но в целом чем ниже уровень показателя вовлеченности в общественное хозяйство лиц, находящихся за пределами трудоспособного возраста, тем в большей степени удовлетворяется спрос на трудовые ресурсы за счет трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Регионы с наиболее высоким и наиболее низким уровнем этого показателя, по данным за 1970 и 1989 гг., представлены в табл. 1.

По данным за 1970 г., первыми в ранжированном ряду с наиболее низким показателем занятости пенсионеров и подростков стоят 25 регионов, расположенных в сложных природно-климатических зонах или географически отдаленных от наиболее обжитых и освоенных регионов. И это понятно, именно в них по названной причине была относительно низка доля старших возрастных групп в составе населения. За следующие 20 лет (с 1970 до 1989 г.) повсеместно произошло увеличение доли населения, находящегося за пределами трудоспособного возраста, в составе трудовых ресурсов. (табл. 1).

Если исключить из данного ранжированного ряда регионы с неблагоприятными и сложными условиями проживания, то видна тесная связь этого показателя с высокой долей занятости в домашнем и личном подсобном хозяйстве (далее ДиЛПХ). Не случайно, высокий уровень доли работающих пенсионеров и подростков тесно коррелирует с низким уровнем показателя отвлеченности трудовых ресурсов в ДиЛПХ. Эта сфера занятости, наряду с занятостью в общественном производстве и на учебе с отрывом от производства, как уже отмечалось, выделялась в показателях БТР. В этом сегменте занятости находились неработающие женщины в связи с уходом за детьми, в первую очередь за малолетними (до достижения ими одного года), и часть трудоспособного населения, которая состояла из профессиональных военнослужащих и военнослужащих срочной службы. Но, помимо этих двух категорий населения, в эту сферу занятости попадала и так называемая скрытая безработица, т.е. лица, не отнесенные ни к категории занятых в общественном производстве, ни к учащимся дневных отделений учебных заведений. Следовательно, высокий уровень занятости в ДиЛПХ был связан либо с высокой рождаемостью и долей малолетних детей, либо с наличием в регионе многочисленных воинских контингентов (приграничные регионы, Сибирь, Дальний Восток и др.), но также одновременно может включать относительный избыток трудоспособного населения. Последний вариант обязательно сочетается с низкой долей занятых за пределами трудоспособного возраста в общей численности трудовых ресурсов.

Если при этом отмечается высокий уровень занятости в ДиЛПХ, то очевиден относительный избыток трудовых ресурсов, по сравнению с имеющимися в регионе рабочими местами (или спросом на трудовые ресурсы). Иными словами, если в регионах с низким уровнем первого показателя (доля работающих пенсионеров и подростков в общей численности трудовых ресурсов) одновременно отмечается высокая доля занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, то обязательно присутствует один из двух названных факторов (высокая рождаемость или размещение воинских контингентов) либо их сочетание. При этом можно предполагать и наличие незанятого трудоспособного населения. Это могла быть или скрытая безработица, или явные ее предвестники. Так как признание существования безработицы в условиях социалистического хозяйства исключалось, ее симптомы, как типичного явления для рыночной модели экономики, не признавать было невозможно (табл. 2).

Вот почему, когда в предплановых расчетах балансов трудовых ресурсов, по данным демографических прогнозов, составлявшихся в региональном разрезе, появлялись так называемые «избытки» трудовых ресурсов, то предусматривались меры для повышения их мобильности и стимулирования миграционного оттока в другие

Таблица 1

|

Регионы с минимальной долей занятых за пределами трудоспособного возраста в составе трудовых ресурсов |

Регионы с максимальной долей занятых за пределами трудоспособного возраста в составе трудовых ресурсов |

||||||

|

1970 |

1989 |

1970 |

1989 |

||||

|

Мурманская обл. |

1,3 |

Мурманская обл. |

1,3 |

Дагестанская АССР |

4,9 |

Пензенская область |

5,7 |

|

Магаданская обл. |

1,4 |

Тюменская обл. |

1,6 |

Воронежская обл. |

5,0 |

Мордовская АССР |

5,9 |

|

Камчатская обл. |

1,6 |

Магаданская обл. |

2,0 |

Удмуртская АССР |

5,0 |

Свердловская обл. |

5,9 |

|

Коми АССР |

2,2 |

Якутская АССР |

2,1 |

Ленинградская обл. |

5,1 |

Астраханская обл. |

6,0 |

|

Тюменская обл. |

2,4 |

Камчатская обл. |

2,3 |

Северо-Осетинская АССР |

5,2 |

Белгородская обл. |

6,0 |

|

Тувинская АССР |

2,5 |

Тувинская АССР |

2,6 |

Владимирская обл. |

5,3 |

Тамбовская обл. |

6,2 |

|

Кемеровская обл. |

2,6 |

Коми АССР |

2,6 |

Брянская обл. |

5,3 |

Кировская обл. |

6,2 |

|

Читинская обл. |

2,6 |

Читинская обл. |

3,0 |

Курская обл. |

5,4 |

Вологодская обл. |

6,2 |

|

Алтайский край |

2,6 |

Томская обл. |

3,3 |

Белгородская обл. |

5,5 |

Северо-ОсетинАССР |

6,3 |

|

Приморский край |

2,7 |

Иркутская обл. |

3,5 |

Горьковская обл. |

5,7 |

Новгородская обл. |

6,9 |

|

Амурская обл. |

2,7 |

Красноярский край |

3,6 |

Калужская обл. |

5,9 |

Курская обл. |

7,1 |

|

Красноярский край |

2,7 |

Архангельская обл. |

3,7 |

Ивановская обл. |

6,1 |

Смоленская обл. |

7,2 |

|

Якутская АССР |

2,8 |

Башкирская АССР |

3,7 |

Костромская обл. |

6,2 |

Владимирская обл. |

7,2 |

|

Архангельская обл. |

2,8 |

Амурская обл. |

3,7 |

Кировская обл. |

6,2 |

Горьковская обл. |

7,3 |

|

Калининградская обл. |

2,9 |

Алтайский край |

3,8 |

Орловская обл. |

6,2 |

Калужская обл. |

7,3 |

|

Карельская АССР |

3,1 |

Калмыцкая АССР |

3,8 |

Чувашская АССР |

6,3 |

Рязанская обл. |

7,4 |

|

Иркутская обл. |

3,1 |

Сахалинская обл. |

3,8 |

Новгородская обл. |

6,4 |

Брянская обл. |

7,5 |

|

Челябинская обл. |

3,1 |

Дагестанская АССР |

3,9 |

Вологодская обл. |

6,4 |

Ярославская обл. |

8,0 |

|

Бурятская АССР |

3,2 |

Курганская обл. |

3,9 |

Московская обл. |

6,4 |

Костромская обл. |

8,1 |

|

Томская обл. |

3,2 |

Оренбургская обл. |

3,9 |

Ярославская обл. |

6,4 |

Тульская обл. |

8,2 |

|

Башкирская АССР |

3,3 |

Кемеровская обл. |

4,0 |

Смоленская обл. |

6,7 |

Орловская обл. |

8,5 |

|

Хабаровский край |

3,3 |

Омская обл. |

4,0 |

Ленинград |

7,5 |

Псковская обл. |

8,5 |

|

Сахалинская обл. |

3,3 |

Бурятская АССР |

4,0 |

Калининская обл. |

7,9 |

Московская обл. |

8,7 |

|

Новосибирская обл. |

3,4 |

Приморский край |

4,1 |

Москва |

8,4 |

Ивановская обл. |

8,8 |

|

Омская обл. |

3,4 |

Новосибирская обл. |

4,1 |

Псковская обл. |

8,4 |

Калининская обл. |

10,2 |

* Рассчитано по данным отчетных балансов трудовых ресурсов за 1970 и 1989 гг.

регионы [Turner, 1987, 16]. В регионах, где предложение со стороны трудоспособного населения в трудоспособном возрасте было достаточным для заполнения имеющихся рабочих мест (иными словами, для удовлетворения спроса со стороны предприятий и организаций на трудовые ресурсы), дополнительное создание рабочих мест, а также вовлечение пенсионеров и подростков в трудовые отношения не предусматривалось.

Сохранение на протяжении 20 лет высокого уровня занятости в ДиЛПХ практически во всех северокавказских и других регионах с высокой долей аграрного населения, конечно, свидетельствует об относительном перенаселении и избытке трудовых ресурсов, по сравнению с рабочими местами, и выступает предвестником социальной напряженности и неблагополучия на региональных рынках труда (табл. 3).

Если это так, то должно быть подтверждение в виде опережающих темпов роста численности трудовых ресурсов, трудоспособного населения в трудоспособном возрасте [Население России за 100 лет (1897–1997), 1998, 8] по сравнению с другими регионами в сочетании с более высокими темпами роста занятости в ДиЛПХ, которая к концу 1990-х годов уже прямо указывала на наличие скрытой безработицы (табл. 4). Если темпы роста численности занятых в ДиЛПХ опережают темпы роста численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, то очевиден рост относительного перенаселения и дефицита рабочих мест в регионе.

Таблица 2

|

Регион |

Доля занятых пенсионеров и подростков |

Доля занятых в ДиЛПХ |

Регион |

Доля занятых пенсионеров и подростков |

Доля занятых в ДиЛПХ |

|

Ульяновская область |

3,6 |

11,6 |

Кемеровская область |

2,6 |

10,2 |

|

Липецкая область |

3,7 |

11,8 |

Пензенская область |

3,7 |

10,9 |

|

Ставропольский край |

4,2 |

12,1 |

Красноярский край |

2,7 |

11,2 |

|

Калмыцкая АССР |

3,6 |

12,1 |

Якутская АССР |

2,8 |

12,1 |

|

Марийская АССР |

4,6 |

12,2 |

Архангельская область |

2,8 |

12,6 |

|

Мордовская АССР |

4,5 |

12,3 |

Бурятская АССР |

3,2 |

13,6 |

|

Краснодарский край |

4,1 |

12,6 |

Иркутская область |

3,1 |

16,2 |

|

Калужская область |

5,9 |

13,3 |

Тувинская АССР |

2,5 |

16,3 |

|

Астраханская область |

5,0 |

13,5 |

Хабаровский край |

3,3 |

16,9 |

|

Тамбовская область |

4,3 |

13,8 |

Амурская область |

2,7 |

17,6 |

|

Кабардино-Балкарская АССР |

4,6 |

14,0 |

Приморский край |

2,7 |

19,3 |

|

Костромская область |

6,2 |

15,5 |

Калининградская область |

2,9 |

19,5 |

|

Дагестанская АССР |

4,9 |

17,1 |

Камчатская область |

1,6 |

21,8 |

|

Северо-Осетинская АССР |

5,2 |

17,5 |

Мурманская область |

1,3 |

22,2 |

|

Чечено-Ингушская АССР |

4,1 |

25,9 |

Читинская область |

2,6 |

24,4 |

* Рассчитано по данным отчетных балансов трудовых ресурсов за 1970 г.

Таблица 3

|

Трудоспособное население в трудоспоспо-собном возрасте |

Работающие пенсионеры и подростки |

Занято в общественном хозяйстве |

Учащиеся с отрывом от производства |

Заняты в ДиЛПХ |

||||||

|

1970 |

1989 |

1970 |

1989 |

1970 |

1989 |

1970 |

1989 |

1970 |

1989 |

|

|

РСФСР |

95,3 |

94,4 |

4,7 |

5,6 |

83,0 |

85,5 |

7,1 |

6.6 |

9,9 |

7,9 |

|

Краснодарский край |

95,9 |

95,2 |

4,1 |

4,8 |

81,8 |

81,8 |

5,7 |

5,6 |

12,6 |

12,5 |

|

Чечено-Ингушская АССР |

95,9 |

95,8 |

4,1 |

4,2 |

65,7 |

63,3 |

8,5 |

7,7 |

25,9 |

29,5 |

|

Ставропольский край |

95,8 |

95,0 |

4,2 |

5,0 |

81,6 |

82,8 |

6,3 |

5,1 |

12,1 |

11,1 |

|

Тамбовская область |

95,7 |

93,8 |

4,3 |

6,2 |

79,3 |

89,1 |

6,9 |

6,3 |

13,8 |

4,6 |

|

Мордовская АССР |

95,5 |

94,1 |

4,5 |

5,9 |

79,0 |

87,7 |

8,7 |

7,0 |

12,3 |

5.3 |

|

Кабардино-Балкарская АССР |

95,4 |

95,8 |

4,6 |

4,2 |

77,7 |

76,6 |

8,3 |

7,0 |

14,0 |

16,4 |

|

Марийская АССР |

95,4 |

95,9 |

4,6 |

4,1 |

80,6 |

87,9 |

7,2 |

7,7 |

12,2 |

5,1 |

|

Дагестанская АССР |

95,1 |

96,1 |

4,9 |

3,9 |

74,8 |

72,9 |

8,1 |

7,9 |

17,1 |

19,2 |

* Рассчитано по данным отчетных балансов трудовых ресурсов за 1970 и 1989 гг.

Распределение регионов РСФСР с максимальной долей занятых в ДиЛПХ в сочетании с долей занятых пенсионеров и подростков в 1970 г.

(по данным отчетных балансов трудовых ресурсов в % к трудовым ресурсам)

Структура трудовых ресурсов в отдельных регионах РСФСР с высокой долей занятости населения в ДиЛПХ по данным БТР за 1970 и 1989 гг. (в % к трудовым ресурсам)

В дальнейшем, в условиях рыночной экономики, эта ситуация проявилась в высоком уровне безработицы, низком уровне жизни, а точнее — высоком уровне бедности и социальном расслоении общества, напряженности на рынке труда и общей социальной напряженности. Все эти факторы и приводят либо к обострению социальноэкономических конфликтов, либо к интенсивному миграционному оттоку населения [Топилин, 2004, 17].

Рынки труда в постсоветской России

Как трансформировалась в постсоветском периоде ситуация на рынке труда в регионах, имеющих повышенные риски формирования безработицы в виде относительного избытка трудовых ресурсов, скрытого в высокой доле занятых в ДиЛПХ? Рассмотрим данные, предоставляемые статистическим учетом занятости и безработицы, который ведется с начала 1990-х годов уже в условиях функциони-

Таблица 4

Темпы роста численности трудовых ресурсов, трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве в регионах с максимальной долей занятых в ДиЛПХ (с 1970 по 1989 г.)

|

Трудовые ресурсы |

Трудоспособные |

ДиЛПХ |

|

|

Краснодарский край |

113,3 |

112,5 |

113,3 |

|

Чечено-Ингушская АССР |

132,7 |

132,5 |

151,2 |

|

Ставропольский край |

126,0 |

125,0 |

116,3 |

|

Тамбовская обл. |

92,6 |

90,8 |

30,6 |

|

Кабардино-Балкарская АССР |

146,8 |

147,4 |

151,2 |

|

Дагестанская АССР |

143,6 |

145,3 |

161,5 |

|

Татарская АССР |

127,2 |

126,2 |

80,6 |

|

Калмыцкая АССР |

136,2 |

136,0 |

84,1 |

|

Камчатская |

157,9 |

156,7 |

168,7 |

|

Магаданская |

147,8 |

146,9 |

249 |

|

Сахалинская |

118,0 |

117,4 |

184.3 |

* Рассчитано по данным отчетных балансов трудовых ресурсов за 1970 и 1989 гг.

рования новых регуляторов, без вмешательства государственных социально-экономических институтов и инструментов на рынке труда. Заметим, что в результате территориально-административных преобразований с 2000 г. региональная статистика ведется в разрезе Федеральных округов. Для оценки уровня безработицы взяты временные точки, в которых влияние экономических и финансовых кризисов минимизировано (табл. 5).

Неоднородный, с точки зрения занятости, состав федеральных округов сглаживает реальную картину безработицы. Поэтому необходимо рассмотреть конкретные региональные показатели. Наибольший интерес представляет сопоставление динамики численности экономически активного населения (занятые и активно ищущие работу безработные) и численности безработных с 2000 по 2012 г. в 14 субъектах РФ с самым высоким уровнем безработицы, по состоянию на 2012 г. (табл. 6).

Численность экономически активного населения практически во всех регионах с высоким уровнем безработицы растет, но темпы роста численности самих безработных значительно колеблются. Следовательно, спрос на рынке труда в одних регионах растет быстрее численности трудовых ресурсов и поглощает их растущую численность. В других субъектах РФ, несмотря на сокращение численности ЭАН, и уровень безработицы остается высоким, и численность безработных продолжает расти.

Применение балансового метода управления трудовыми ресурсами на региональных рынках труда дает возможность улавливать тенденции развития демографической и экономической составляющих формирования спроса и предложения

Таблица 5

Уровень общей безработицы по России и ФО в 2005, 2010, 2012 гг.

|

2005 |

2010 |

2012 |

|||

|

Регион |

(в %) |

Регион |

(в %) |

Регион |

в %) |

|

Россия |

7,1 |

Россия |

7,3 |

Россия |

5,5 |

|

ЦФО |

4,3 |

ЦФО |

4,6 |

ЦФО |

3,1 |

|

Северо-Западный ФО |

5,4 |

Северо-Западный ФО |

5,9 |

Северо-Западный ФО |

4 |

|

Уральский ФО |

6,7 |

Южный ФО |

7,6 |

Приволжский ФО |

5,3 |

|

Приволжский ФО |

7,4 |

Приволжский ФО |

7,6 |

Уральский ФО |

6 |

|

Дальневосточный ФО |

7,9 |

Уральский ФО |

8 |

Южный ФО |

6,2 |

|

Южный ФО |

8,4 |

Дальневосточный ФО |

8,6 |

Дальневосточный ФО |

6,7 |

|

Сибирский ФО |

9,3 |

Сибирский ФО |

8,7 |

Сибирский ФО |

7,1 |

|

Северо-Кавказский ФО |

17,1 |

Северо-Кавказский ФО |

17,1 |

Северо-Кавказский ФО |

13,1 |

* Рассчитано по: Труд и занятость в России 2012.

Таблица 6

|

Регион |

Уровень безработицы, %, 2012 |

Темпы изменения численности ЭАН |

Темпы изменения численности безработных |

||

|

2012 в % к 2005 |

2012 в % к 2000 |

2012 в % к 2005 |

2012 в % к 2000 |

||

|

Республика Саха (Якутия) |

8 |

102,9 |

97,7 |

89,1 |

73,0 |

|

Республика Адыгея |

8,1 |

101,5 |

99,0 |

63,0 |

57,1 |

|

Республика Северная Осетия–Алания |

8,3 |

108,2 |

94,3 |

101,7 |

30,7 |

|

Томская область |

8,4 |

95,0 |

105,5 |

75,9 |

61,0 |

|

Еврейская автономная область |

8,5 |

97,7 |

105,1 |

2,8 |

53,0 |

|

Курганская область |

8,7 |

90,1 |

119,5 |

68,3 |

56,0 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

8,9 |

100,7 |

104,9 |

37,4 |

50,1 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

8,9 |

111,6 |

79,6 |

72,0 |

52,0 |

|

Республика Алтай |

11,6 |

104,7 |

93,5 |

15,1 |

72,0 |

|

Республика Дагестан |

11,7 |

111,2 |

72,4 |

129,2 |

60,9 |

|

Республика Калмыкия |

13,1 |

98,2 |

99,1 |

58,8 |

64,1 |

|

Республика Тыва |

18,4 |

89,3 |

96,6 |

71,5 |

81,0 |

|

Чеченская Республика |

29,8 |

129,9 |

- |

75,1 |

57,2* |

|

Республика Ингушетия |

47,7 |

115,2 |

50,3 |

57,2 |

312,6 |

* Рассчитано по данным сборников «Труд и занятость в России» в 2007 и 2012 гг.

Соотношение темпов роста численности ЭАН и безработных в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы в 2012 г.*

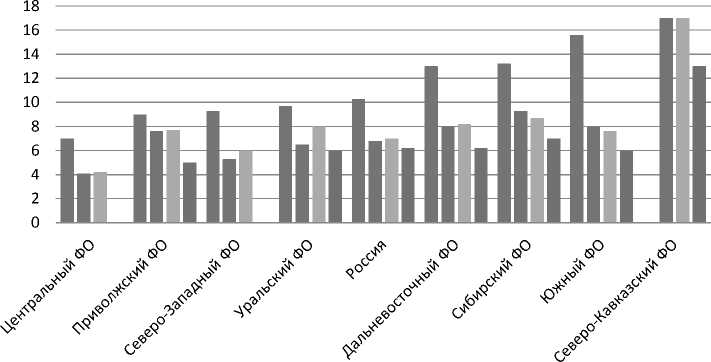

■ 2000 ■ 2005 ■ 2010 ■ 2012

Рис. 1. Распределение федеральных округов России по уровню общей безработицы в 2000 (в 2000 г. регионы Северо-Кавказского Федерального округа входили в состав Южного ФО), 2005, 2010 и 2012 гг.

и нивелировать развитие негативных трендов [Коровкин, 2011, 4].

Заключение

Современная схема баланса трудовых ресурсов принципиально не отличается от той, которая использовалась в период планово регулируемой экономики, хотя не может не отражать новых процессов и явлений, которые внесли рыночные регуляторы [Коровкин, 2015, 3, c. 234]. Однако, по нашему мнению, отказ от использования та- кого универсального аналитического и планового инструмента для управления ситуацией на рынке труда на национальном и региональных уровнях, как баланс трудовых ресурсов, порождает глубокие социально-экономические диспропорции современной российской экономики [Мазанова, 2015, 7]. Отсутствие балансовых расчетов приводит к недоучету или неэффективному использованию как собственных ресурсов труда, так и ресурсов иностранной рабочей силы, к углублению дифференциации населения по качеству и уровню жизни, развитию центростремительных направлений внутренних миграционных процессов населения, к ослаблению демографического потенциала регионов.

Информация о демографической (прогноз численности населения в трудоспособном возрасте) и экономической (распределение по видам экономической деятельности, рост производительности труда) составляющих баланса трудовых ресурсов должна стать отправным индикатором для проведения инвестиционной, кредитной, бюджетной политики страны и региона. Позитивные стороны огромного опыта использования плановых инструментов управления занятостью и безработицей в нашей стране невозможно проанализировать в рамках одной статьи, поэтому дальнейшие исследования будут освещаться в следующих публикациях.

Список литературы Планомерность и стихийность управления рынком труда: опыт и перспективы

- Бреев Б.Д. Баланс движения населения и трудовых ресурсов и его особенности/Воспроизводство населения и трудовых ресурсов, 1974.

- Воробьева О.Д. Рынок труда и миграция. -М.:МАКС Пресс, 2011. -76 с. (Серия специальных докладов). EDN: QVETQD

- Коровкин А.Г., Королев И.Б., Единак Е.А. Образовательные характеристики рабочей силы как фактор согласования спроса и предложения на российском рынке труда. В сборнике Научные труды: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН/гл.ред.А.Г.Коровкин.-М.:МАКС Пресс.2015. стр.222-240. EDN: VBCJNN

- Коровкин А.Г. Проблемы согласования спроса на рабочую силу и ее предложения на российском рынке труда//Проблемы прогнозирования. №2. 2011. EDN: ODDMON

- Костаков В.Г., Литвяков П.П., Баланс труда (содержание и методика разработки), Экономика, М., 1965.