Пластическая коррекция клапанных пороков с использованием опорных колец "Мединж"

Автор: Назаров В.М., Железнев С.И., Богачев-прокофьев А.В., Лавинюков С.О., Глотова Н.И., Зорина И.Г., Сизов Г.Г., Желтовский Ю.В.

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Приобретенные пороки сердца

Статья в выпуске: 1 т.10, 2006 года.

Бесплатный доступ

Проблема реконструктивных пластических вмешательств на атриовентрикулярных клапанах остается актуальной и до конца не решенной на сегодняшний день, несмотря на существование целого ряда различных клапаносохраняющих методик, предложенных в качестве альтернативы имплантации протезов. Представлен первый опыт 34 имплантаций полужестких опорных колец, изготовленных в НПП «АО МедИнж». Проведен анализ непосредственных клинико-гемодинамических результатов у пациентов после реконструктивных клапаносохраняющих операций на атриовентрикулярных клапанах. На основании полученных данных можно говорить, что пластические реконструктивные операции на митральном и трикуспидальном клапанах с использованием опорных полужестких колец «МедИнж», сохраняя нативную архитектонику створок и подклапанных структур, позволяют адекватно корригировать внутрисердечную гемодинамику.

Короткий адрес: https://sciup.org/142233326

IDR: 142233326

Текст научной статьи Пластическая коррекция клапанных пороков с использованием опорных колец "Мединж"

В.М. Назаров, С.И. Железнев, А.В. Богачев-Прокофьев, С.О. Лавинюков, Н.И. Глотова, И.Г. Зорина, Г.Г. Сизов, Ю.В. Желтовский*

ФГУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина Росздрава» * Иркутский межобластной кардиохирургический центр

Проблема реконструктивных пластических вмешательств на атриовентрикулярных клапанах остается актуальной и до конца не решенной на сегодняшний день, несмотря на существование целого ряда различных клапаносохраняющих методик, предложенных в качестве альтернативы имплантации протезов. Представлен первый опыт 34 имплантаций полужестких опорных колец, изготовленных в КПП «АО МедИнж». Проведен анализ непосредственных клинико-гемодинамических результатов у пациентов после реконструктивных клапаносохраняющих операций на атриовентрикулярных клапанах. На основании полученных данных можно говорить, что пластические реконструктивные операции на митральном и трикуспидальном клапанах с использованием опорных полужестких колец «МедИнж», сохраняя нативную архитектонику створок и подклапанных структур, позволяют адекватно корригировать внутрисердечную гемодинамику.

Серьезной альтернативой клапанозамещающим технологиям при недостаточности на атриовентрикулярных клапанах являются методики пластической коррекции. Реконструктивные пластические операции не только сохраняют нативную структуру клапана, но и всю архитектонику желудочков, дают возможность пациентам вести полноценный активный образ жизни. Клапаносохраняющие технологии позволяют отказаться от пожизненного приема антикоагулянтов и постоянного контроля за системой гемостаза без опасности возникновения тромбоэмболий [1, 2]. Существует более 30 предложенных клапаносохраняющих шовных пластических методик атриовентрикулярных клапанов, основной целью которых является редукция фиброзного кольца.

Наибольшее распространение среди шовных пластик митрального клапана получили методики, предложенные R.V. Batista (полукиссет-ная пластика по комиссурам), G.E. Reed (редукция кольца с помощью матрацных швов), J. Kay (методика двухстороннего наложения круговых швов на комиссуры), D.F. Shore (метод симметричного двойного кисетного шва в проекции задней створки), N. Radovanovic (кисетный крестообразный шов в проекции всей задней створки) [1, 11, 12, 13, 14, 15]. Несмотря на огромный арсенал шовных методик коррекции трикуспидальной недостаточности, клиническое значение получили только две: анну лярная пликация в проекции задней створки, впервые описанная J. Kay, формирующая бикуспидальный клапан и методика, описанная DeVega, которая представляет собой полуцир-кулярный двухрядный кисет, суживающий фиброзное кольцо в проекции передней и задней створок [8, 10]. Однако коррекция с использованием шовных методик определяет высокий процент резидуальной и возвратной регургитации, связанной с прорезыванием тканей, несостоятельностью шовного материала, что в большей мере касается левого атриовентри-кулярого клапана [3, 6, 7].

Более оптимистична ситуация в отдаленном периоде при коррекции трикуспидального клапана, но такие факторы, как выраженная легочная гипертензия и значительная дилатация фиброзного кольца, сочетанный порок также приводят к возврату регургитации на клапане в первый год после операции [5]. Неудовлетворенность шовными пластическими методиками привела к поиску новых технологий.

Основоположником методик опорной анну-лопластики можно считать J. Kay, который в 1960 г. предложил суживать фиброзное кольцо митрального клапана с помощью тефлоновой полоски: первым этапом полоска фиксировалась в области одной из комиссур, затем концы тефлоновой полоски - к фиброзному кольцу передней и задней створок. В дальнейшем уменьшение фиброзного кольца произво- дилось за счет наложения непрерывного шва, так как размеры тефлоновой полоски меньше, чем размеры фиброзного кольца.

Широкое признание получил оригинальный метод аннулопластики атриовентрикулярных клапанов с помощью опорного металлического кольца, предложенный A. Carpentier. Для митральной позиции использовалось ригидное замкнутое кольцо, при коррекции трикуспидальной недостаточности - полужесткое, разомкнутое в области септальной комиссуры [3]. Опыт работы A. Carpentier выявил, что выполнение клапаносохраняющих операций возможно у 40% больных с митральными пороками. В 1982 г. автор сообщает о 1 000 аннулопластик с помощью опорного кольца с госпитальной летальностью 2,4%. Выживаемость за 10 лет - 84%, частота реопераций составляет 1,3%, а тром-бэмболий - 0,6 на пациента/год [4]. В 1975 г. с целью уменьшить опасность прорезывания швов и дать возможность фиброзному кольцу функционировать во время систолы и диастолы C. Duran предложил использовать полностью гибкое опорное кольцо [9].

По мере совершенствования реконструктивной хирургии стали разрабатываться более физиологичные способы опорной аннулопластики с помощью различных гибких материалов, однако эта проблема остается до конца не решенной и актуальной по настоящий момент.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Начиная с 2005 г. в клинике НИИ патологии кровообращения 32 пациентам выполнена имплантация 34 опорных колец «МедИнж» при реконструкции атриовентрикулярных клапанов. В митральную позицию имплантировано 15 (44,1%) опорных колец, в правую атриовентрикулярную - 19 (55,9%). Средний возраст 32 больных, из которых 11 (34,4%) мужчин и 21 (65,6%) женщина, составил 42,8±9,8 года (от 19 до 64 лет). По функциональному классу (ФК) (классификация NYHA) пациенты распределились следующим образом: II ФК - 3 пациента (9,4%); III ФК - 23 пациента (71,9%) и в IV ФК находилось 6 больных (18,6%).

Причиной порока митрального клапана у семи (21,9%) пациентов были диспластические изменения соединительной ткани невоспалительного характера, подтвержденные морфологически, в двух (6,3%) случаях выявлен ревматический генез порока, что подтверждено четким ревматическим анамнезом и интраоперационными находками в виде различной сте пени фиброза клапанного аппарата, сращения створок. В трех (9,4%) случаях выявлен ишемический генез, и также у трех (6,3%) пациентов диагностирована относительная митральная недостаточность вследствие выраженной дилатации фиброзного кольца при митрализа-ции аортального порока. Средняя площадь поверхности тела равнялась (по Du Bois) 1,83±0,24 м2 (от 1,69 до 2,12 м2). Ранее вмешательство на митральном клапане перенесли семеро (21,9%) пациентов: комиссуротомия (открытая или закрытая) выполнялась пятерым (15,6%) больным и в двух случаях протезирование клапана («Кем-Кор» - 1, «Карбоникс» - 1). Двоим пациентам, оперированным по поводу дисфункции митрального протеза во время первой операции, выполнялась шовная аннулопластика по deVega, с развитием в последующем её несостоятельности. Во всех случаях коррекция атриовентрикулярной недостаточности с использованием опорного кольца выполнялась в рамках комбинированного вмешательства на сердце.

|

Выполненные вмешательства |

Кол-во пациентов |

|

Протезирование аортального клапана |

5(15,6%) |

|

Расширение корня аорты по Manouguian - Seybold-Epting |

1 (3,1%) |

|

Протезирование митрального клапана |

17(53,1%) |

|

Редукция полости левого предсердия (резекционная атриопластика по Sinatra; шовная пликационная по Kawazoe) |

4(12,5%) |

|

Коронарное шунтирование |

4(12,5%) |

|

Вентрикулопластика по Dor |

1 (3,1%) |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Показанием к выполнению только аннулопластики на опорном кольце в митральной позиции служили дилатация фиброзного кольца более 35 мм и умеренный пролапс передней створки, сочетающийся с дилатацией фиброзного кольца. Данная методика была выполнена всем пациентам с митрализацией аортального порока и двоим пациентам с ишемической митральной недостаточностью. В результате при имплантации кольца интраоперационно были получены следующие эффекты: репозиция и расправление передней створки, ремоделирование комиссурального пространства, редукция фиброзного кольца за счет многочисленных пликаций. В остальных случаях выполнялись комплексные реконструктивные вмеша- тельства на створках клапана и хордо-папиллярном аппарате, дополняясь аннулопластикой на опорном кольце.

|

Bud реконструкции митрального клапана |

Частота применения |

|

Триангулярная резекция задней створки |

4(12,5%) |

|

Квадриангулярная резекция передней створки |

2 (6,3%) |

|

Транслокация хорд задней створки на переднюю |

3 (9,4%) |

|

Шовная пластика расщеплений створок |

3 (9,4%) |

|

Протезирование подклапанных хорд нитью ePTFE |

2 (6,3%) |

|

Укорочение хорд с погружением в папиллярную мышцу |

1 (3,1%) |

|

Открытая комиссуротомия |

2 (6,3%) |

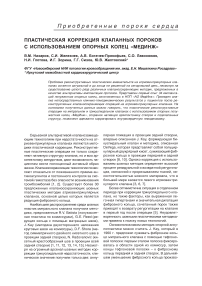

При отрыве хорд первого порядка задней створки во всех случаях мы выполняли триан-гулярную резекцию. Квадриангулярная резекция передней створки выполнялась в одном случае при ишемическом генезе порока (отрыв хорд) и как оптимальный вариант при выраженном избытке ткани передней створки - также одному пациенту. При выраженном пролабировании передней створки выполнялась процедура транслокации хорд части задней створки на переднюю с хорошим гемодинамическим результатом (рис. 1).

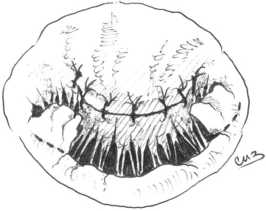

Имплантация кольца в митральную позицию осуществлялась таким образом, что место его размыкания проецировалось на область митрально-аортального контакта во избежание деформации пути оттока из левого желудочка (рис. 2). Фиброзное кольцо прошивалось отдельными узловыми швами без прокладок, при вы раженной соединительно-тканной дисплазии и истончении структур фиброзного кольца фиксация выполнялась отдельными П-образными швами на тефлоновых прокладках.

Показанием к имплантации кольца в трикуспидальную позицию являлись анатомо-гемодинамические условия, в которых шовные пластики, как правило, недостаточно эффективны: выраженная дилатация фиброзного кольца (более 50 мм); легочная гипертензия (расчетное давление, по данным ЭхоКГ, выше 60 мм рт. ст.); сочетанный трикуспидальный порок (необходимость выполнения открытой комиссуромии); ранее выполненная шовная аннулопластика на клапане при коррекции митрального порока (при возврате выраженной регургитации).

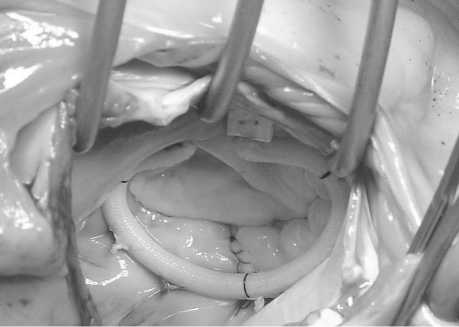

Всем пациентам трикуспидальная опорная аннулопластика выполнялась в дополнение к хирургической коррекции митрального или аортально-митрального порока. В двух случая коррекция митрального порока выполнена с помощью опорного кольца, во всех остальных - в левую атриовентрикулярную позицию имплантирован механический протез (рис. 3, 4).

Размер имплантируемого кольца рассчитывали двумя способами: используя стандартный сайзер «МедИнж» и расчетный диаметр фиброзных колец с учетом значений площади поверхности тела по формуле U.F. Rowlatt и его коллег (1963). Первым этапом проволочным крючком подтягивали хорды первого порядка передней створки митрального или трикуспидального клапана, расправляя её, и далее измеряли длину прикрепления створки к фиброзному кольцу. Измерение сайзером основано на стандартной формуле, предложенной A. Carpentier и его коллегами (1971): D = L + L /10, где D - расчетный диаметр фиброзного кольца, L - длина прикрепления передней створки митрального

Рис. 1. Этапы транслокации хорд задней створки на переднюю с последующей имплантацией опорного кольца «МедИнж»: а - определение области задней створки с хордами первого порядка для перемещения; б - фиксация транслоцированного участка к передней створке; в - восстановление целостности задней створки.

(или трикуспидального) клапанов. Наиболее часто в митральную позицию выполнялась имплантация кольца размером 28 мм, а в трикуспидальную - 32 мм.

Диаметр имплантированного кольца, мм

Митральная позиция

Трикуспидальная позиция

Частота применения 15(44,1%) 12 (35,3%) 3 (8,8%) 19 (55,9%) 2 (5,9%) 11 (32,4%) 6(17,6%)

При выраженной дилатации фиброзного кольца трикуспидального клапана для полноценной коаптации створок прибегали к методу незначительной «гиперкоррекции»; так, двоим пациентам имплантировано кольцо размером 30 мм при расчетном диаметре 32 мм и в одном случае - 32 мм при расчете в 34 мм.

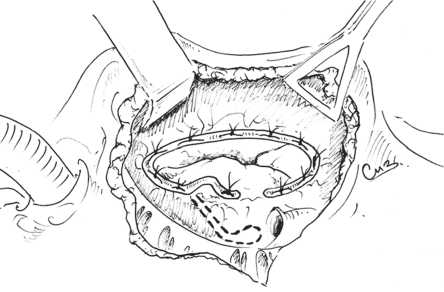

Особенность разработанной нами совместно с научно-производственным предприятием «МедИнж» геометрической формы трикуспидального кольца обусловлена анатомическими взаимоотношениями проводящей системы и правого атриовентрикулярного отверстия. Возвышение кольца в проекции передне-септальной комиссуры и начального участка септальной створки позволяет предупредить травмирование проводящей системы: зона свободна от проведения швов и непосредственного давления опорным кольцом на проходящий рядом пучок Гиса (рис. 5).

С целью оценки адекватности клапаносохраняющей пластической коррекции всем пациентам после остановки ИК интраоперационно выполняли контрольное чреспищеводное ЭхоКГ-исследование. Ни в одном случае не выявлено неадекватности опорной аннулопласти-ки, потребовавшей повторного подключения ИК и протезирования клапана.

Госпитальная летальность составила 3,1% (один пациент). Причиной единственного летального исхода была сердечная и полиорганная недостаточность. В раннем послеоперационном периоде у больной возникла выраженная трикуспидальная недостаточность III ст., по поводу которой выполнена реоперация: эксплантация опороного кольца и протезирование трикуспидального клапана биологическим протезом «БиоЛАБ № 32». На операции не выявлено структурных дисфункций опорного кольца, при контрольной гидравлической пробе отмечается выраженное пролабирование всех створок в полость правого предсердия, практически отсутствует коаптация створок. Неблагоприятный исход связан с этапом отработки показаний и становления методик имплантации опорных колец в нашем Институте. Среди нелетальных осложнений госпитального этапа наиболее частыми были: сердечно-легочная недостаточ-

Таблица 1

Динамика ЭхоКГ-показателей у пациентов с имплантированным кольцом в позицию митрального клапана

|

Показатель |

До операции |

После операции |

|

КДР ЛЖ, см |

6,5±0,6 |

5,7±0,8 |

|

КДО ЛЖ, мл |

208,4±53,6 |

165,4±49,6 |

|

ФВ ЛЖ, % |

57,8±8,9 |

55,2±9,1 |

|

КДР ПЖ, см |

2,1±0,3 |

1,9±0,4 |

|

Эффективная площадь митрального отверстия, см2 |

4,6±0,9 |

3,8±0,4 |

|

Средний диастолический градиент давления на уровне створок митрального клапана, мм рт. ст. |

5,9±1,6 |

3,8±1,3 |

|

Степень регургитации на митральном клапане |

2,7±0,2 |

1,3±0,2 |

|

Объем регургитации на митральном клапане (от площади левого предсердия), % |

42,4±8,4 |

13,2±3,9 |

|

Размер левого предсердия, см |

7,1±1,2 |

5,4±0,9 |

Рис. 2. Триангулярная резекция задней створки митрального клапана, дополненная аннулопласти-кой на опорном кольце «Мединж № 28».

Рис. 5. Аннулопластика трикуспидального клапана на опорном кольце (пунктиром изображен пучок Гиса и атриовентрикулярный узел).

Рис. 3. Имплантация опорного кольца «МедИнж № 32» в трикуспидальную позицию после протезирования митрального клапана протезом «So-rinBicarbon № 27».

Рис. 4. Гидравлическая проба после аннулоплас-тики с помощью опорного кольца - замыкательная функция клапана восстановлена.

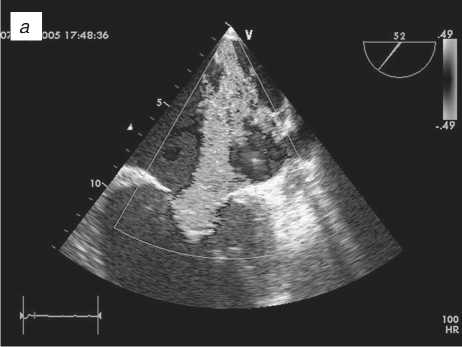

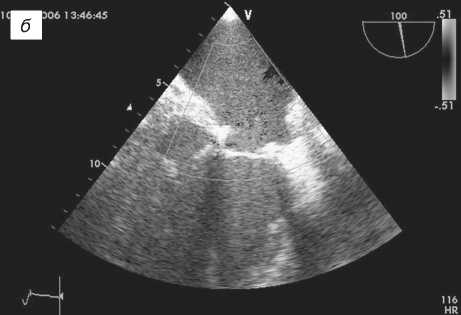

Рис. 6. Митральная недостаточность по данным чреспищеводной эхокардиограммы, у пациента П., 57 лет: а - до операции выраженная; б - после операции минимальная по объему.

Таблица 2

Динамика ЭхоКГ-показателей у пациентов с имплантированным кольцом в позицию трикуспидального клапана

Всем пациентам после оперативной коррекции порока, на госпитальном этапе, оценена динамика ЭхоКГ-показателей с обязательным определением размеров полостей сердца, детальным исследованием морфометрических показателей при разных вариантах митрального порока (табл. 1,2).

По данным ЭхоКГ, во всех случаях получен хороший гемодинамический эффект: регургитация (за исключением одной пациентки) не превышала I-II степени, незначительная по объему (рис. 6). Средний диастолический градиент ни в одном случае не превышал физиологических показателей исследования, площадь атриовентрикулярных отверстий соответствовала расчетным долженствующим значениям. Результаты наблюдений показали, что уже к моменту выписки из клиники у большинства пациентов существенно уменьшились явления не достаточности кровообращения по большому и малым кругам, выросла толерантность к физическим нагрузкам. На госпитальном этапе не зарегистрировано ни одного случая тромбоэмболий.

При отсутствии механического протеза и наличии правильного ритма антикоагулянтная терапия назначалась на период, необходимый для эндотелизации оплетки опорного кольца, -в течение трех месяцев.

ВЫВОДЫ

Непосредственные результаты использования отечественных опорных колец «МедИнж» показывают их высокую эффективность при коррекции гемодинамических нарушений на митральном и трикуспидальном клапанах. Многокомпонентные реконструктивные операции с использованием опорных колец «МедИнж» позволяют адекватно корригировать внутрисердечную гемодинамику, сопровождаясь низкой госпитальной летальностью и минимальным риском возникновения клапанообусловленных осложнений.

Список литературы Пластическая коррекция клапанных пороков с использованием опорных колец "Мединж"

- Константинов Б.А., Прелатов В.А., Иванов В.А. и др. Клапаносберегающие реконструктивные операции в хирургии пороков сердца. М.: Медицина, 1989. 140 с.

- Прелатов В.А. Аннулопластика митрального клапана с помощью опорного кольца: Автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 1985.

- Carpentier A., Deloche A., Dauptain J. et al. // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1971. V. 61. P. 1-13.

- Carpentier A. // J. Thorac. Сardiovasc. Surg. 1983. V. 86. P. 323-337.

- Chidambaram M., Abdulali S.A., Baliga B.G. et al. // Ann. Thorac. Surg. 1987. V. 43 (2). P. 185-188.