Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Амурской области (Россия). Фауна, экология, биоценотическое и хозяйственное значение

Автор: Безбородов В.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2012 года.

Бесплатный доступ

Впервые проведён комплексный анализ фауны и экологии пластинчатоусых жуков Амурской области. Выявлено 104 вида Scarabaeoidea из 37 родов, 19 триб, 15 подсемейств, 5 семейств. Установлено 5 трофических групп - копрофаги (49 видов, 47,1%), фитофаги (46 видов, 44,3%), кератофаги (4 вида, 3,8%), сапрофаги (4 вида, 3,8%), афаги (1 вид, 1%). Изучены вопросы фенологии активности имаго Scarabaeoidea, биотопического распределения, биоценотического и хозяйственного значения.

Пластинчатоусые жуки, амурская область

Короткий адрес: https://sciup.org/14082507

IDR: 14082507 | УДК: 595.763/768(571.6)

Текст научной статьи Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Амурской области (Россия). Фауна, экология, биоценотическое и хозяйственное значение

Введение. Инвентаризация фаун, изучение хорологии и экологии различных групп животных в административных границах субъектов Российской Федерации имеет большое прикладное значение, так как впоследствии результаты данных исследований ложатся в кадастры животного мира и используются в дальнейших разнообразных исследованиях и охранных мероприятиях. Даже среди хорошо изученных групп насекомых фауны Дальнего Востока России (далее ДВР) открытым вопросом остаётся уточнение границ ареалов уже выявленных видов, изучение экологических особенностей, связанных с местной спецификой. В полной мере это касается и такой биоценотически и хозяйственно важной группы, как надсемейство Scarabaeoidea.

Актуальность. В настоящее время для всех субъектов ДВР нет чётких данных о таксономическом разнообразии, экологии и биологии Scarabaeoidea. Высока вероятность выявления новых таксонов в районе исследования распространённых на сопредельных территориях, а по таким группам, как Aphodiinae, – новых видов для фауны России и науки.

Цель исследования. На основе многолетнего изучения пластинчатоусых жуков Амурской области сформировать представление о фауне и экологии группы, оценить биоценотическое и хозяйственное значение в районе исследования.

Характеристика района исследования. Амурская область (далее АО) – субъект Российской Федерации, расположенный на западе южной части ДВР в пределах Среднего и Верхнего Приамурья (Западное Приамурье). На севере область граничит с Якутией (Саха), на северо-западе – с Забайкальским краем (Восточная Сибирь), на востоке – с Хабаровским краем, на юго-востоке – с Еврейской автономной областью. На юге и юго-западе АО, по реке Амур, проходит государственная граница Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.

Общая площадь территории АО – 361,9 тысяч кв. км (12% от площади всего ДВР). Рельеф АО сочетает обширные равнины (40% от территории области) и горные хребты и возвышенности (60%). Границы области почти везде проходят по природным рубежам [1, 2] .

Климат АО – умеренный, с элементами муссонности, возрастающей с запада на восток с 20 до 80%, формируется при взаимодействии огромного азиатского материка и обширной акватории Тихого океана. Располагаясь на восточной окраине континента и не достигая побережья (северо-восточные районы области отстоят от Охотского моря на 150 км), территория АО подвержена уравновешенному влиянию суши и океана [2, 3] .

Территория АО, как и всего юга ДВР, в четвертичный период не подвергалась сплошному оледенению, в результате чего на сегодняшнем этапе эволюции природных сообществ на территории области проходит мощный биогеографический рубеж – Амурский неморальный. Выделяется три типа растительности: горнотундровый, таёжный (бореальный) и хвойно-широколиственный (неморальный) [4, 5]. В растительном покрове АО преобладают леса, меньшие площади занимают луга и болотные биотопы. Главными лесообразующими видами выступают лиственница Гмелина ( Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.) и береза плосколистная ( Betula platyphylla Sukacz.). Остальные древесные породы, хотя и многочисленны, но приурочены к определенным условиям местообитания. В АО ярко выражена широтная растительная зональность, представленная растительными зонами, подзонами и провинциями: зона хвойных лесов, или тайга (с подзонами средней и южной тайги); зона смешанных, или хвойно-широколиственных, лесов (с провинциями – Амурской и Дальневосточной); безлесный (с нарушенным растительным покровом) Зейско-Буреинский район. В горных районах ярко выражена вертикальная поясность растительного покрова [6, 7] .

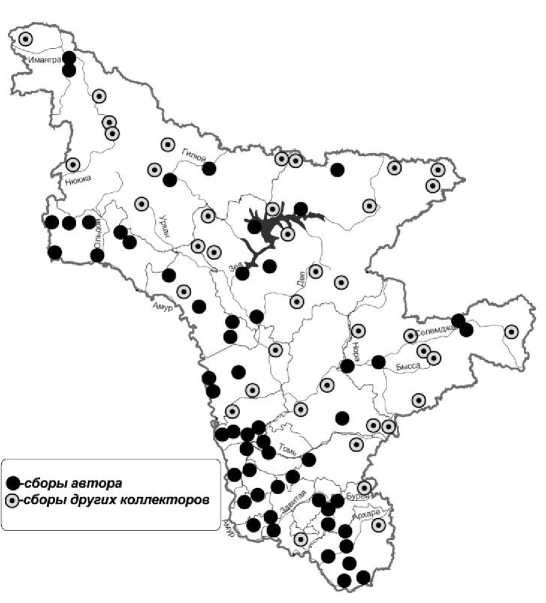

Материал и методы исследования. Фактический материал, положенный в основу сообщения, собран автором в период с 1985 по 2011 год. За указанный период было проведено 67 экспедиций, охвативших всю территорию АО, а также районы сопредельных территорий в непосредственной близости с границами области. В ходе полевых работ автором были обследованы окрестности более 70 населенных пунктов АО. Помимо сборов автора, были использованы материалы, собранные на полевых практиках студентами Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) и Дальневосточного государственного аграрного университета (ДальГАУ, г. Благовещенск), а также коллекции лаборатории энтомологии Биологопочвенного института ДВО РАН (г. Владивосток) и Сибирского зоологического музея Института систематики и экологии животных СО РАН (г. Новосибирск). В итоге обработан материал, собранный в окрестностях 128 населённых пунктов всех 20 районов АО, а также сборы из труднодоступных, ненаселённых районов севера и востока области (рис. 1). Всего собрано и обработано более 73000 экз. Scarabaeoidea. Сбор пластинчатоусых жуков проводился с учётом фенологии, трофической приуроченности и привлекаемости определёнными факторами (фототропизм) разных групп. Так, представители семейства Lucanidae отлавливались на свет в вечернее и ночное время, реже на вытекающем соке стволов ив и в истлевшей древесине. В стационарных условиях использовался электрический свет из строений. На маршрутах применялись газовые горелки, а в отдельных случаях – генераторы, использовались лампы ДРВ и ДРЛ. Лов насекомых на свет проводился с учётом методик и рекомендаций [8–10]. Хрущи (Rutelinae, Sericinae, Rhizotroginae, Hopliinae, Cetoniinae, Trichiinae) собирались на растениях при осмотре цветов и зелёных частей. Большая часть сборов по Rutelinae, Rhizotroginae, Sericinae проведена на свет и при осмотре береговой линии водоёмов (после ночного лёта). Некоторые Rhizotroginae выкапывались из почвы (Lasiopsis Erichson, 1847, Brahmina Faldermann, 1835, Holotrichia Hope, 1837) в агроценозах и естественных сообществах. Сбор Cetoniinae проводился в дневное время на лиственных деревьях в местах вытекания сока, а также на цветах трав и кустарников. Для ловли хрущей использовался стандартный энтомологический сачок, некоторые виды собирались кошением (Rutelinae, Sericinae), другие виды отлавливались в кронах деревьев (Cetoniinae). Навозники – Geotrupidae, Scarabaeidae (Coprinae, Aphodiinae) – собирались в помёте, навозе, компостных кучах и на трупах животных, а также отлавливались на свет. При работе с помётом животных и навозом применялись стандартные методики сбора [11]. Сбор кератофагов Trogidae (Trox Fabricius, 1775) проводился на высохших трупах животных, навозе, а также под шкурами и истлевшими валенками (армейские склады). Просматривался грунт под указанным субстратом. Пескоройки – Ochodaeidae (Codocera Eschscholtz, 1818) собирались только на свет. Весь собранный материал после замаривания (применялся этилацетат) раскладывался на ватные матрасики или в бумажные треугольники со слоем ваты.

Рис. 1. Карта точек сбора Scarabaeoidea в Амурской области

Результаты и обсуждение. К началу наших исследований из литературных данных по АО было известно 67 видов Scarabaeoidea, относящихся к 29 родам, 15 трибам, 15 подсемействам, 5 семействам. В результате проведённых исследований на данной территории было выявлено 97 видов, относящихся к 34 родам, 18 трибам, 15 подсемействам, 5 семействам. Надо отметить, что из 67 видов, приводимых в литературе, нам не удалось обнаружить 7 видов: Aphodius ( Chilothorax ) comma Reitter, 1892 [12], A. ( Platyderides ) suvorovi Kabakov in Kabakov et Frolov, 1996, A. ( Heptaulacus ) carinatus (Germar, 1824) ssp. carinatus Germar, 1824, A. ( Stenothothorax ) hibernalis Nakane et Tsukamoto, 1956 ssp. saghalinensis Nakane et Tsukamoto, 1956 [13], A. ( Nobius ) costatellus A.Schmidt, 1916 [14] , из Aphodiinae, а также Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) [15] из Valginae, Melolontha hippocastani Fabricius, 1775 subsp. mongolica Menetries, 1845 [16, 17] из Melolonthinae. Таким образом, по нашим и литературным данным в фауне АО выявлено 104 вида Scarabaeoidea из 37 родов, 19 триб, 15 подсемейств, 5 семейств (табл.).

Наиболее таксономически богатым семейством Scarabaeoidea в АО является Scarabaeidae – 94 вида (90,4%). Остальные семейства менее разнообразны: Lucanidae – 4 вида (3,8%); Trogidae – 4 вида (3,8%); Geotrupidae –1 вид (1%); Ochodaeidae – 1 вид (1%). На уровне подсемейств в семействе Scarabaeidae наиболее богатым видами является Aphodiinae – 38 видов (40,4%). А относительно всех выявленных подсемейств Scarabaeoidea на долю Aphodiinae приходится 36,5%.

Таксономическая структура Scarabaeoidea фауны Амурской области

|

Семейство |

Число таксонов |

|||

|

подсемейств |

триб |

родов |

видов |

|

|

Lucanidae |

2 |

4 |

4 |

4 |

|

Geotrupidae |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Trogidae |

1 |

1 |

1 |

4 |

|

Ochodaeidae |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

Scarabaeidae |

10 |

12 |

30 |

94 |

|

Итого: |

15 |

19 |

37 |

104 |

Такое разнообразие группы во многом объясняется хорошей адаптацией Aphodiinae к экстремальным условиям большой амплитуды перепада сезонных температур в АО, а также короткими сроками генерации (поливольтинностью).

На территории АО расположены три заповедника: Хинганский (юг АО, Архаринский р-н), Норский (восток АО, Селемджинский р-н), Зейский (север АО, Зейский р-н), – охватывающие основные природные зоны области. В период с 2003 по 2009 год нами проводилась инвентаризация фауны пластинчатоусых жуков всех трёх особо охраняемых природных территорий АО, а также обрабатывался материал, собранный студентами ДальГАУ и БГПУ в период с 1996 по 2009 год [18–20] . По результатам исследований наиболее богатая фауна группы представлена в Хинганском заповеднике – 78 видов из 31 рода, 13 подсемейств и 5 семейств. Ядро фауны Scarabaeoidea заповедника «Хинганский» составляют виды восточноазиатского (палеархеарк-тического) зоогеографического комплекса – 48 видов (62%), бореальный комплекс представлен 30 видами (38%). Менее богата фауна Scarabaeoidea Зейского заповедника – 62 вида из 27 родов, 13 подсемейств и 5 семейств, что объясняется более суровыми природно-климатическими условиями и, как следствие, меньшей площадью неморальных сообществ. На территории Зейского заповедника также преобладает восточноазиатский зоогеографический комплекс – 37 видов (59,7%), бореальный комплекс представлен 25 видами (40,3%). Наиболее бедная фауна Scarabaeodea представлена в Норском заповеднике – 39 видов из 23 родов, 12 подсемейств и 5 семейств. Соотношение восточноазиатского зоогеографического комплекса Scara-baeoidea с бореальным на данной территории почти уравнивается – 20 (51,3%) и 19 видов (48,7%) соответственно. Столь низкое разнообразие пластинчатоусых объясняется крайне бедными растительными сообществами, представленными марями и заболоченными лиственничниками, преобладающими в ландшафте заповедника.

Учитывая объём проведённых исследований и особенности распространения пластинчатоусых жуков на ДВР, можно заключить, что выявлено 98% видового состава фауны АО. Следует ожидать обнаружения в периферийных районах еще 3–5 видов, известных и вполне обычных на сопредельных территориях. Главным образом, это таксоны из семейств – Scarabaeidae (Aphodiinae, Coprinae) и Trogidae.

Анализ пищевой специализации имаго пластинчатоусых жуков фауны АО выявляет 5 трофических групп: копрофаги – 49 видов (47,1%), фитофаги – 46 видов (44,3%), кератофаги – 4 вида (3,8%), сапрофаги – 4 вида (3,8%), афаги – 1 вид (1%). Собственно некрофагов в фауне АО не установлено, но 11 видов: Geo-trupes koltzei Reitter, 1893, Trox cadaverinus Illiger, 1802; T. sabulosus (Linnaeus, 1758); Сaccobius brevis Waterhouse, 1875; Onthophagus gibbulus (Pallas, 1781); O. uniformis Heyden, 1886; O. scabriusculus Harold, 1873; O. olsoufieffi Boucomont, 1924; O. punctator Reitter, 1892; Aphodius rectus Motschulsky, 1866; A . propraetor Balthasar, 1932, – относящиеся к кератофагам и копрофагам, склонны к некрофагии и часто отмечаются на трупах позвоночных животных разных стадий разложения. A. rectus Motschulsky, 1866 широко встречается на различных органических субстратах и является одновременно некрофагом и сапрофагом [21], а O. uniformis Heyden, 1886 склонен к факультативной мицетофагии. Значительная по видовому составу группа фитофагов в свою очередь подразделяется на ряд подчинённых трофических групп. Так, большинство видов Rutelinae, Melolonthinae, Rhizotroginae и Sericinae, являясь филлофагами, склонны к антофагии. Представители Hoplii-nae, Valginae и Trichiinae – собственно антофаги и отчасти филлофаги, Cetoniinae – в равной доле антофаги и лимфофаги (частично филлофаги) [22]. Собственно лимфофагами являются представители Lucanidae.

Надо отметить, что соотношение копрофагов и фитофагов как двух доминирующих трофических групп в разных районах АО неодинаково. В южных (неморальных) районах на долю копрофагов приходится 47,1%, а на фитофагов – 44,3% (с учётом других трофических групп). В северных (таёжных) районах доля фитофагов значительно снижается до 17,4%, а копрофагов повышается до 71,8%. Такое соотношение рассматриваемых трофических групп в северных районах АО объясняется резким снижением видового разнообразия хрущей в таёжной зоне [23].

Фенология активности имаго. Опираясь на результаты наших исследований и литературные данные, в фауне пластинчатоусых жуков АО можно выделить 4 фенологические группы активности имаго (номенклатура фенологических групп предложена О.И. Калининой [24]):

Группа 1. Раннелетняя. К данной группе относятся виды, пик активности имаго которых приходится на май-июнь, но отдельные взрослые жуки могут встречаться вплоть до августа. К группе относятся представители следующих родов: Holotrichia Hope, 1837; Valgus Scriba, 1790; Melolontha Fabricius, 1775. Всего 4 вида (из 3 родов) – 3,8% от всей фауны.

Группа 2. Летняя. Группа объединяет виды, период активности имаго которых приходится на июнь-июль и июнь-август. Некоторые виды могут встречаться до 1-й декады сентября. В фауне АО это представители родов: Platycerus Geoffroy, 1762; Sinodendron Hellwig, 1794; Codocera Eschscholtz, 1818; Caccobius

Thomson, 1863; Onthophagus Latreille, 1802; Aegialia Latreille, 1807; Aphodius Illiger, 1798; Rhyssemus Fallén, 1807; Popillia Serville, 1825; Mimela Kirby, 1825; Phyllopertha Stephens, 1830; Exomala Reitter, 1903; Anomala Samouelle, 1819; Holotrichia Hope, 1837; Hoplia Illiger, 1803; Ectinohoplia Redtenbacher, 1868; Trichius Fabricius, 1775; Lasiotrichius Reitter, 1898; Gnorimus Serville, 1825; Osmoderma Serville, 1825; Glycyphana Burmeister, 1842; Gametis Burmeister, 1842. Всего 57 видов (из 22 родов) – 54,8%.

Группа 3. Позднелетняя. К данной группе относятся виды, имаго которых активны во вторую половину летнего периода – июль – август. Лёт у некоторых видов начинается в 3-й декаде июня и продолжается по 1-ю декаду сентября. К группе относятся представители родов: Lucanus Scopoli, 1763, Prismognathus Motschulsky , 1860, Brahmina Faldermann, 1835, Lasiopsis Erichson, 1847, Popillia Serville, 1825, Exomala Reitter, 1903, Proagopertha Reitter, 1903. Всего 9 видов (из 7 родов) – 8,7%.

Группа 4. Весенне-летне-осенняя. Группа включает виды, лёт имаго которых приходится на май-сентябрь, а у некоторых видов – на апрель – октябрь. В фауне АО это представители родов: Geotrupes La-treille, 1796, Trox Fabricius, 1775, Caccobius Thomson, 1863, Onthophagus Latreille, 1802, Aphodius Illiger, 1798, Maladera Mulsant, 1842, Sericania Motschulsky, 1860 , Serica Macleay, 1819, Nipponoserica Nomura, 1973, Ceto-nia Fabricius, 1775, Protaetia Burmeister, 1842. Всего 34 вида (из 11 родов) – 32,7%.

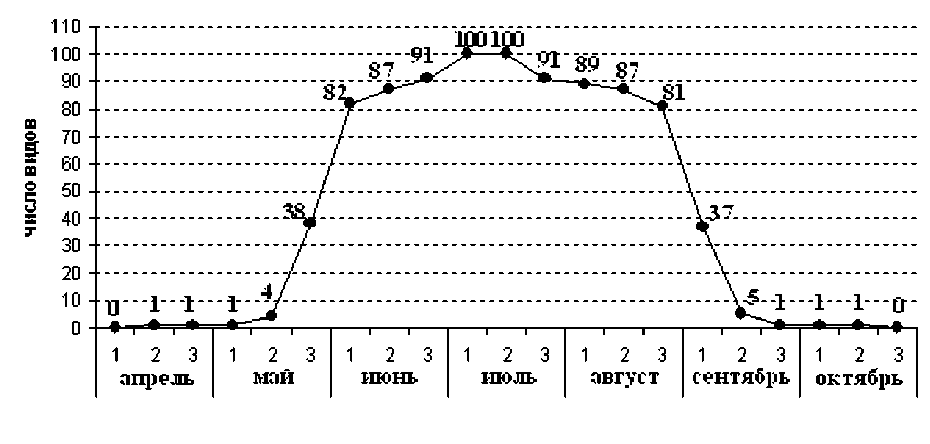

Таксономическое разнообразие скарабеид АО по декадам тёплого периода показано на рисунке 2.

Рис. 2. Таксономическое разнообразие Scarabaeoidea фауны Амурской области по декадам тёплого периода

Надо отметить, что АО – территория с очень контрастными природно-климатическими условиями, что существенно влияет на фенологию Scarabaeoidea разных районов. Наиболее доступными и, соответственно, более исследованными районами являются южные и центральные территории. Северные районы АО – менее изученные из-за труднодоступности и малонаселённости.

В северных районах АО сроки лёта большинства видов пластинчатоусых жуков (особенно фитофагов), распространённых на всей или большей части территории, значительно сдвинуты вперёд, иногда на месяц. Так, представители подсемейства Sericinae, проникая на север по долинным лесам в подзону южной тайги (среднее течение рек Зеи и Селемджи), приступают к активному лёту во 2-й и 3-й декаде июня, тогда как в южных районах имаго многих видов данного подсемейства активны уже с 3-й декады мая. Сроки лёта копрофагов в северных районах области также отличаются, но менее контрастно, чем у фитофагов, и сдвинуты вперёд на 15-20 дней [25] .

Биотопическое распределение. Контрастные природно-климатические условия АО в сочетании с сильно дифференцированным рельефом способствуют формированию разнообразных биотопов, что прямо влияет на неравномерное распределение видового состава пластинчатоусых жуков исследуемой территории. Отчётливо проявляется приуроченность отдельных таксонов к определенным местам обитания.

В данной работе рассматриваемые биотопы представляют значительное обобщение существующего разнообразия биоценозов в АО. Такие интразональные сообщества, как болота, по нашим наблюдениям, имеют сильно обеднённую фауну Scarabaeoidea, связанную с соседними лесными сообществами, поэтому рас- сматриваются в составе выделенных лесных биотопов (рис. 3). Виды пластинчатоусых жуков, отмеченные только в определённых биоценозах (не более двух), обозначаются для этих сообществ как специфические.

Преобладающим типом растительности в районе исследования являются леса, поэтому при дальнейшем рассмотрении все ценозы подразделяются на две группы: «Лесные» и «Прочие биотопы». В разделе «Прочие биотопы» рассматриваются открытые сообщества, горная тундра и агроценозы.

Кедр.-широк. леса

Дуб.-широк. леса

Дуб.-сосн. леса

Дуб.-леспед. редкол.

Пойменные леса

Мелколист. леса

Лиственнич. леса

Открытые биотопы

Горная тундра

Агроценозы

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

число видов

Рис. 3. Биотопическое распределение Scarabaeoidea фауны Амурской области