Платформенная занятость в зеркале российских СМИ в 2020‒ 2024 гг.

Автор: Маркеева А.В.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние цифровых платформ на социальноэкономическую динамику в России. Анализируется их роль как новых социальных и экономических акторов, трансформирующих занятость и бизнесмодели. На основе контентанализа новостных и аналитических материалов в российском информационном пространстве за 2020‒2024 гг., а также статистических данных рассматриваются ключевые тенденции платформенной занятости, ее восприятие в медиа и общественном сознании. В исследовании подчеркивается усиливающаяся дискурсивная работа цифровых платформ, которые не только адаптируют свои модели к правовым нормам, но и активно формируют общественные нарративы, стремясь легитимизировать свою деятельность и снизить негативные стереотипы в отношении платформенной занятости. Так, активно продвигаются представления о платформенной занятости как «расширяющей возможности», обеспечивающей легкость входа и гибкую настройку под жизненные обстоятельства и задачи.

Платформенная занятость, платформенная работа, цифровые платформы, СМИ, информационное пространство

Короткий адрес: https://sciup.org/149148017

IDR: 149148017 | УДК: 316.454 | DOI: 10.24158/tipor.2025.5.4

Текст научной статьи Платформенная занятость в зеркале российских СМИ в 2020‒ 2024 гг.

Не менее важное значение цифровые платформы имеют и для экономики, хотя их вклад в ВВП страны пока еще не столь значительный ‒ по разным российским оценкам, он составляет от 2 до 5 % ВВП РФ1. Однако важна не столько количественная оценка вклада, сколько те радикальные трансформации, которые несут платформы для индустрий и традиционного бизнеса. Во-первых, платформенность превратилась в базовый принцип и идеологему современных преобразований во многих сферах. Преимущества цифровых платформ (снижение транзакционных издержек, легкость масштабирования, возможности для быстрых, а главное, контролируемых (количественно просчитываемых) экспериментов и т. д.), которые они продемонстрировали в отдельных сферах (например, в революции маркетплейсов), формируют представление, что эти эффекты универсальны и могут проявляться в реализации любых модернизационных проектов (от изменений системы онлайн-торговли до взаимодействия государства и граждан). Поэтому многие компании используют цифровые платформы как образец цифровой трансформации: ориентируясь на них, организации активно перестраивают различные элементы в своих бизнес-про-цессах. Во-вторых, цифровые платформы ломают логику традиционных рынков, устанавливая новые правила («правила платформы») часто вне или над текущими рыночными границами, либо попросту создают рынки там, где ранее с учетом издержек они в принципе были невозможны. В условиях усиления рыночной власти платформ традиционные компании ищут способы стать частью цифровых платформ (экосистем), оставляя за собой ряд ключевых (экспертных) функций, а в остальном становясь одним из элементов сложных экосистемных решений. Согласно статистическим данным, в 2022 г. 14,9 % всех российских организаций уже интегрировали в свою деятельность цифровые платформы. В крупных компаниях процент такого использования существенно выше – 35,6 % российских организаций с численностью сотрудников свыше 500 человек постоянно использовали такие решения (Абашкин и др., 2024: 18). Данные специализированных опросов ВШЭ среди компаний разных сфер деятельности показывают большую включенность: в 2023 г. 80,0 % организаций применяли цифровые платформы для взаимодействия с поставщиками и партнерами (Абдрахманова и др., 2023: 11).

Цифровые платформы значительно изменили не только отдельные сферы (так, они уже радикально преобразили медиаиндустрию, рынки развлечений и досуга, ритейл, финансы, образование и др.), но и модели трудовой деятельности и занятости. Платформенная занятость охватывает все больше профессиональных групп и задач, вовлекая в эти процессы все большее количество социальных групп в качестве основной или дополнительной работы. Новый характер выполнения трудовых функций «на платформах» и новые формы организационного контроля (алгоритмического управления трудом), соотнесение платформенной занятости как одного из вариантов атипичной занятости с традиционно сложившимися моделями, риски и социальные последствия для различных групп работников и др. – эти и многие другие аспекты влияния платформ на труд становятся не только предметом научных и общественных дебатов, порождая крайне поляризованные точки зрения, но и актуальной прикладной задачей (поиска новых механизмов регулирования этой сферы).

При этом в контексте выработки регуляторных практик, формирования общественного мнения и отношения к новым моделям занятости цифровые платформы весьма разнообразны ввиду большой вариативности самих трудовых платформ (Капелюшников, Зинченко, 2025; Шевчук, 2022). Они являются не пассивными агентами, реагирующими на общественное или государственное давление, а активными участниками медийного пространства, продвигая значимые для себя нарративы. Фактически цифровые платформы становятся «регуляторными предпринимателями» (Шевчук, 2023; Cohen, 2019), работающими над легитимизацией своих действий. Они не только эксплуатируют «серые» зоны как основу для своего развития, но и способствуют закреплению в законодательстве выгодных для них инноваций в отношении моделей занятости. В данном контексте платформы стремятся не просто избежать правовых последствий, а институционально адаптировать свои технологические и организационные новшества, используя те правовые нормы, которые наиболее соответствуют их интересам, формируя при этом свои интерпретации легальности. В некоторых странах они не просто прибегают к инструментам лоббирования (этот элемент активно используется платформами при принятии законодательных инициатив, например, Закона о цифровых сервисах в ЕС (Gorwa et al., 2024)), но и превращают «политическую деятельность», а также работу с информационным пространством в ключевые элементы бизнес-модели (Pollman, Barry, 2017: 393), создавая культурное представление, в рамках которого их деятельность имеет смысл и социальное значение.

Изначально специалисты полагали, что характер подобной работы (этих функций) присущ только интегрированным1 платформам (Google, Яндекс, Microsoft и т. д.), но в настоящий момент процессы современной конвергенции инфраструктурных и прикладных платформ («платформи-зация» инфраструктур и «инфраструктуризация платформ») (Plantin et al., 2018: 298) показывают важность этого функционала для развития всех типов платформ (Gillespie, 2010; Frapporti, 2024).

Цифровые платформы (вне зависимости от своего типа) артикулируют свои властные устремления, оказывая влияние не только на принятие государством политических решений в отношении их регулирования и оценки, но и на формирование общественного мнения, отношение населения к их влиянию и эффектам. Понимание механизмов работы цифровых платформ с информационным пространством, включая их возможности по сбору данных о пользователях, предиктивной аналитике, фильтрации контента, созданию «пузырей фильтров» и др., имеет важное значение в следующих направлениях: 1) позволяет понять, как платформы «конструируют» рынки и выполняют функции маркет-мейкеров; 2) способствует выявлению инструментов воздействия на общественное мнение. Это создает предпосылки для превентивной работы научного сообщества, государства и общественных инициатив, направленных на предотвращение утверждения режимов функционирования, выгодных только самим платформам, и для минимизации негативных последствий их деятельности в будущем. В рамках проведенного исследования российского информационного поля о платформенной занятости попробуем выявить и обозначить элементы информационной, в том числе дискурсивной, работы цифровых платформ.

Платформенная занятость в России (в оценках статистики и специализированных исследований) . Оценки платформенной занятости в глобальном срезе и конкретных национальных условиях существенно различаются, что обусловлено сложностью определения подобной занятости (как и других вариантов атипичной занятости), недостаточностью массовых обследований и методическими проблемами измерений (Капелюшников, Зинченко, 2025; Маркеева, 2023). Так, согласно оценке Всемирного банка, в 2023 г. «экономика “свободного заработка”» составляла до 12,0 % мирового рынка труда (порядка 435 млн платформенных работников)2. Однако рассчитанные по другой методологии показатели существенно ниже – порядка 1,5 % (52 млн занятых).

Существенно варьируются количественные оценки и российской платформенной занятости. По данным Росстата, в 2023 г. свыше 3,24 млн человек (4,4 % от общего занятого населения) были включены в платформенную занятость (как основной вид деятельности) (Абашкин и др., 2025: 141). Качественно другой масштаб подобной занятости демонстрируют отдельные исследовательские проекты НИУ ВШЭ и Центра стратегических разработок (ЦСР), которые опираются на более широкое понимание подобной занятости. Так, ЦСР полагает, что порядка 45,0 % рабочих мест в России прямо или косвенно связаны с деятельностью цифровых платформ3; по оценкам специального выборочного обследования россиян ВШЭ в 2024 г., опыт платформенной работы у россиян в возрасте 18‒72 лет составлял 16,0 %4 (Синявская и др., 2024: 25). Согласно Росстату, четко выделяется ряд индустрий, где платформенная занятость начинает играть важную роль: предоставление услуг ‒ 20,8 % от численности занятых соответствующего вида экономической деятельности; транспорт и хранение ‒ 9,6 %; информация и связь ‒ 8,2 %; научная, профессиональная и техническая деятельность ‒ 7,6 % (Абашкин и др., 2025: 142). Во многом это обеспечивается не только переориентацией самих людей на включение подобной занятости в стратегии своей трудовой деятельности, но и активностью компаний, экспериментирующих с цифровыми платформами для управления персоналом. Так, 38,0 % опрошенных российских компаний прибегают к помощи цифровых платформ по поиску заказов и выполнению заданий; 89,0 % планируют расширять использование цифровых платформенных моделей в различных направлениях управления человеческими ресурсами (Абдрахманова и др., 2023: 11, 43).

Платформенная занятость в информационном пространстве российских СМИ. В ходе авторского исследования был использован массив новостных и аналитических статей и сообщений из российских интернет-источников, радио, ТВ, газет и журналов за 2020‒2024 гг., полученных с помощью аналитической платформы «Медиалогия». Всего в массив было включено 11 684 статьи и сообщения о платформенной занятости. Проведен анализ источников и авторов, упоминаний российских цифровых платформ, а также контент-анализ сообщений с выявлением ключевых тем и эмоциональной окраски.

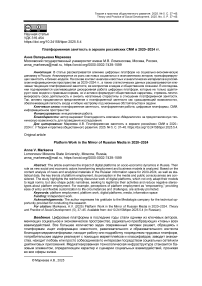

Анализ массива позволяет говорить, что текущее реальное расширение возможностей для занятости через платформы находит отражение и в информационном пространстве: с 2020 по 2023 г. устойчиво росло количество материалов, посвященных данной занятости (рис. 1).

^^—Количество сообщений ^*— Оригинальные сообщения —^— Перепечатки

Рисунок 1 ‒ Количество сообщений о платформенной занятости в российских СМИ 2020‒2024, ед. 1

Figure 1 ‒ Number of Reports on Platform Employment in the Russian Media 2020‒2024, Units

В динамике интереса СМИ к проблематике есть интересный тренд: в 2024 г. произошло не только сокращение числа публикаций (вероятно, вследствие актуализировавшихся других проблем с занятостью на российском рынке труда), но главное – резко уменьшилось количество перепечаток материалов, что свидетельствует о снижении информационного ажиотажа («хайпа») вокруг темы. СМИ в ответ на запрос среды активно смещаются от новостных упоминаний и инфоповодов к аналитике. Это находит подтверждение и в увеличении количества аналитических материалов ‒ в общем массиве из 11 684 проанализированных статей, видео-, аудио- и текстовых материалов, представленных в российских СМИ, они составляют 49 %.

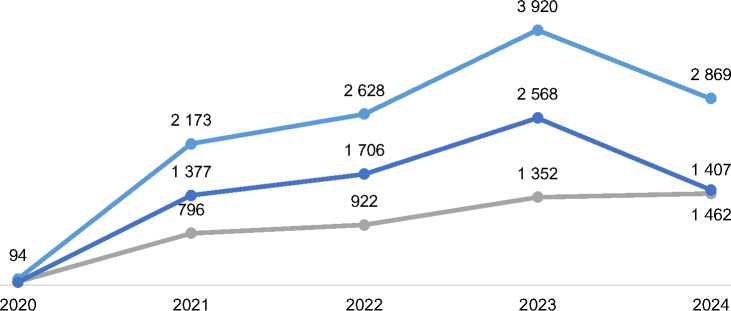

Проблематика, которая затрагивается в обсуждении концепта платформенной занятости, весьма разнообразна (рис. 2).

Рисунок 2 ‒ Распределение сообщений о платформенной занятости по типам рубрик, ед.

Figure 2 ‒ Distribution of Messages about Platform Employment by Types of Headings, Units

Значительная часть информационного контента (рубрика «Прочее») включает широкий спектр кейсов (примеров подобной занятости), вводя в общественное обсуждение вопросы социально-демографических характеристик (социальных портретов) платформенных работников. Так, в информационном пространстве активно разбираются сферы, из которых рекрутируются платформенные работники (таксисты и курьеры); приводятся новые типы работ, которые можно выполнять на определенных типах платформ (например, расширение простых бытовых и различных фриланс-заданий: «выгулять собаку», «помыть квартиру», «побыть собеседником», «сделать презентацию» и др.), благодаря классифайдам (Авито) или сервисам поиска специалистов (YouDo, Профи.ру и др.).

Следует обратить внимание, что у большей части проанализированных сообщений о платформенной занятости четко выделяются тематические блоки. Наиболее значимый блок связан с усилением влияния цифровых платформ на современную занятость («Власть») и сопутствующих этому процессу феноменах ‒ новых подходах к моделям занятости, актуализирующих проблемы регулирования социально-трудовых отношений на платформах («Право и трудовые отношения»); различных социальных эффектах платформенной занятости («Общество и социальная сфера»). Во многом взаимосвязанными с трансформацией власти платформ становятся и сообщения о позициях федеральных и региональных властей по вопросам содействия, регулирования и контроля платформенной занятости («Регионы-центр»). Важным компонентом обсуждений (как и любого другого феномена, связанного с цифровой трансформацией экономики и общества) всегда являются технологии.

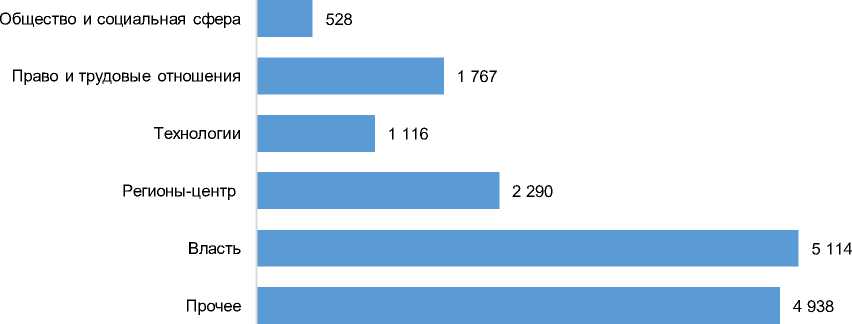

Внутри информационного массива четко выделяются и конкретные темы (рис. 3), среди которых важное значение имеют проблемы определения данной формы занятости и отношения к ней, трудовых гарантий, пенсионного обеспечения, налогообложения («налог», «доход», «налоговый» и др.) для людей, выбравших такой способ трудовой реализации. Значительная часть тематики касается непосредственно бизнес-организаций. Но здесь можно выделить российскую специфику – в иностранных исследованиях, касающихся медийной повестки, новые экономические акторы (цифровые платформы) становятся наиболее часто цитируемыми. Активная роль цифровых платформ и экосистем по формированию и управлению медийным пространством действительно ведется (что будет показано ниже), однако в текущей информационной повестке чаще цитируются крупные «традиционные» корпорации (Газпром, Ростелеком, РТК и др.) и профсоюзы (ФНПР), вероятно, из-за усиливающихся волнений по включению платформенной занятости в деятельность крупных госкорпораций. Это связано и с тем, что в российских условиях ключевое место в тематике обсуждений занимают инициируемые государством законы о занятости и о платформенной экономике, призванные сформулировать национальную рамку развития в данной сфере.

трудоустройство компания курьер

законопроект пенсионный

Газпромбанк филиал _ труд ГаЗПр0М платформа ф й „ занятый рынок -

^uinvrix заКОН налоговый

платформенный — центр семей фнпр технология исаев занятость мобилизовать

трудовой Ртк

единый Медведев

Ростелеком

работник

безработица

Рисунок 3 ‒ Облако слов, составленное на основе информационного массива о платформенной занятости в СМИ за 2020‒2024 гг.

Figure 3 ‒ Word Cloud Derived from the Information Set on Platform Employment in the Media for 2020‒2024

Как мы уже отмечали, научный дискурс о платформенности крайне поляризован, при этом алармистские позиции в отношении платформенной занятости в нем явно превалируют. Отчасти это связано с тем, что значительная часть самых цитируемых ученых и специалистов в области цифровых платформ и платформенной занятости в своих исследованиях акцентируют внимание прежде всего на социальных рисках новых моделей занятости и способов организации труда на платформах, например, те, кто развивает тематику капитализма платформ и платформенного наблюдения (Зубофф, 2022; Срничек, 2019 и др.). В то же время повседневный дискурс о платформах и информационное поле, направленное на широкие слои населения, существенно зависят от национального контекста и особенностей работы цифровых платформ как институциональных предпринимателей.

Например, в информационном пространстве ЕС преобладает контент, указывающий на негативные аспекты платформенности для труда, акценты ставятся на введение достаточно жестких требований к компаниям для подтягивания условий труда и оплаты к требованиям стандартной занятости. Это обусловлено наличием эффективно работающих «старых» профсоюзов, а также появления социальных движений и профсоюзов для цифровой занятости. Примеры невыносимых условий работы, потери трудовой автономии работников простого труда под влиянием алгоритмического управления (например, сотрудников складов Amazon, водителей Uber) (Benivolski et al., 2024; Hong, 2023) не только подхватываются СМИ, но и становятся основой для консолидации, реальных действий, направленных на ограничение власти платформ, иногда до полного запрета их работы, или обязательности введения дополнительных социальных гарантий со стороны компаний для платформенных работников. Например, во Франции в 2015 г. под давлением общественности было запрещено приложение UberPop, в Великобритании и в Нидерландах в 2021 г. суды приравняли водителей Uber к наемным работникам, а не самозанятым1.

Российское информационное пространство демонстрирует другие тенденции. Безусловно, периодически общественности в России, так же как и в других странах, предоставляются негативные факты воздействия платформ на пользователей, выполняющих трудовые функции (например, забастовки доставщиков Delivery Club, сотрудников пунктов выдачи заказов Wildberries и т. д.), но большая часть реальных фактов функционирует в пространстве не новостных или аналитических порталов, а социальных сетей (в последние годы это специализированные каналы в Telegram, такие как, например, «Профсоюз курьеров»). Подобные каналы выполняют не только информационную, но и активистскую – мобилизационную функцию для сталкивающихся с проявлением дисфункций трудовых платформ. Однако в общее информационное пространство попадают лишь отдельные факты, единичные случаи из многочисленных проблемных взаимодействий «сотрудников» и платформ, когда точка кипения доходит до максимума, становясь инфоповодом для российского медийного пространства на очень короткий период времени.

На этапе своего становления платформенная занятость была вторичной для многих россиян. Тенденция существенно развернулась только в 2023 г. В настоящий момент платформенная занятость усиливает свою значимость как единственный источник дохода (79 % включенных), однако еще в 2021 г. доля таких работников составляла 45 %2.

Работники предъявляли к платформам более лояльные требования, чем к основному работодателю, поскольку рассматривали их как источник вторичной занятости. Россияне видели преимущества такой работы, прежде всего, в гибком графике (2,36 пункта из 5) и возможности быстро приступить к работе (2,00 пункта из 5). Фактический разворот к вопросам социальных гарантий начал проявляться лишь в 2023 г., но не по всем характеристикам. Преимущественно рост значимости усилился в отношении вопросов пенсионных отчислений3.

Ориентация россиян на портфельный принцип занятости с включением платформенной как дополнения, которое можно масштабировать по степени интенсивности, времени и другим условиям под жизненные обстоятельства, формировала ситуацию, когда сама эта занятость воспринималась именно как «расширяющая возможности».

Немалую роль в формирование позитивного имиджа платформенной занятости внесли сами цифровые платформы. Не только активные вложения в рекламу, но и креативность работы через платформы, дающая гибкость трудовых траекторий представителям разных возрастов, с разным уровнем образования и дохода, сформировала положительный образ подобной занятости. Например, реклама Delivery Club направлена на изменение отношения к работе курьером («Ваш заказ доставит учитель литературы/репортер/заслуженный артист России…»). Такая идея вызвала волну неодобрения в социальных сетях, но тестирование рекламы компанией Fastuna показало, что на 46 % опрошенных она оказала положительное влияние, улучшив отношение к курьерам и сформировав общие позитивные установки в отношении расширения такой занято-сти1. Схожие задачи снижения стереотипов в отношении профессии (водителей) и работы через платформу является целью текущей рекламной кампании «Яндекс Про»2. Так, цифровые платформы формируют важные для себя нарративы относительно платформенной занятости.

В общем информационном массиве платформы не только упоминаются, но и все чаще выступают в качестве основного объекта информационного сообщения («главная роль») (табл. 1). Еще более значимым является то, что в оценке их деятельности существенно преобладают позитивные, а не негативные оценки.

Таблица 1 ‒ Упоминание цифровых платформ в общем информационном массиве о платформенной занятости за 2020‒2024 гг., ед.

Table 1 ‒ Mention of Digital Platforms in the Total Information Set on Platform Employment for 2020‒2024, Units

|

Объекты |

Количество сообщений |

Главная роль |

Негативные оценки |

Позитивные оценки |

|

Яндекс |

1 634 |

479 |

28 |

418 |

|

Сбер |

1 577 |

109 |

26 |

187 |

|

Avito.ru |

917 |

279 |

0 |

230 |

|

Wildberries |

885 |

396 |

157 |

219 |

|

Ozon |

830 |

316 |

22 |

212 |

|

Яндекс Такси |

627 |

103 |

4 |

163 |

|

Купер |

383 |

185 |

3 |

167 |

|

Профи.ру |

371 |

55 |

0 |

18 |

|

YouDo |

325 |

50 |

0 |

90 |

|

Ventra Go! |

295 |

134 |

0 |

28 |

|

Uber |

263 |

38 |

19 |

21 |

|

Всего |

8 107 |

2 144 |

259 |

1 753 |

Можно говорить о том, что российские цифровые платформы не только пытаются сформировать позитивный имидж, легитимизировать свою деятельность, показать вклад в цифровую трансформацию российской экономики, но, главное, проводят глубокую дискурсивную работу. Анализ конкретных сообщений показывает, что основные направления их работы в российском инфополе включают:

‒ создание положительного образа формируемых моделей трудовой деятельности на платформе и посредством платформ. Вместо существующих проблем прекарности подобной занятости (нарратив «отсутствия гарантий и стабильности») акцент делается на «расширении возможностей включения в работу» и «дополнительном заработке». Статьи и сообщения посвящены простоте входа для самых разных категорий работников, различных жизненных ситуаций, отдельных социальных групп, для которых есть ограничения на рынке труда (домохозяйки, студенты без опыта работы, предпенсионеры и пенсионеры; люди, вышедшие из мест заключения и т. д.);

‒ вызывающие у населения беспокойство и страх вопросы «тотального» цифрового контроля и алгоритмического управления, приводящие в крайних формах к практически полной потере трудовой автономии, усилению интенсивности труда и др., меняются на нарратив «настраиваемости» работы, возможности гибкой настройки (времени, интенсивности и др.) и поддержания баланса личной и рабочей жизни.

Заключение . Вопросы платформенной занятости имеют разное значение в зависимости от институционального и политического контекста, а также масштабов включенности людей в такой тип занятости. Анализ информационного пространства дает возможность не только зафиксировать особенности текущего отражения различных феноменов, связанных с развитием цифровых платформ, в приведенном анализе – платформенной занятости, но и понять изменение отношения к новым моделям труда и деятельности, а также к эффектам цифровых платформ в целом через призму содержания сообщений и основных векторов обсуждений.

Изучение восприятия платформенной занятости в медиа и общественном сознании демонстрирует, что платформы активно работают с информационным пространством, стремясь закрепить нужные, желательные для них характеристики в отношении различных новых феноменов («гиг-работы», «алгоритмического управления» и т. д.). Этот аспект работы платформ во многом направлен не столько на информирование и снижение опасений и страхов в обществе, связанных с реализацией моделей занятости с более низкими социальными гарантиями и стабильностью, сколько на внутрикорпоративные интересы самих платформ, связанные с формированием положительного имиджа и минимизацией негативных последствий их функционирования. Изучение информационного пространства и проактивной деятельности цифровых платформ позволяет глубже понять и оценить характер их дискурсивной работы, охватывающей все более широкие аспекты, связанные с кардинальной перестройкой рынков, экономики и общества в своих интересах. Также это позволяет выявить новые формы диалогов и взаимодействия общества и государства с платформами.