Плейстоценовые отложения Удорского района

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127809

IDR: 149127809

Текст статьи Плейстоценовые отложения Удорского района

На территории Удорского района четвертичные образования имеют широкое распространение. Они покрывают почти сплошным чехлом древние палеозойские и мезозойские породы и представлены разнообразными по генезису осадками. Несмотря на то, что плейстоцен изучают более 40 лет, на сегодняшний день ряд моментов остается нерешенным. Для северных и центральных районов Русской равнины спорными продолжают оставаться вопросы стратиграфии среднего и позднего плейстоцена, касающиеся обоснования выделения разновозрастных морен днепровского (печорского) и московского (вычегодского) оледенений, а также валдайских ледниковых образований и их границ. Помимо валунных суглинков, составляющих основную часть плейстоцена, в строении четвертичного разреза участвует широкий спектр пород, интерпретация которых не всегда однозначна.

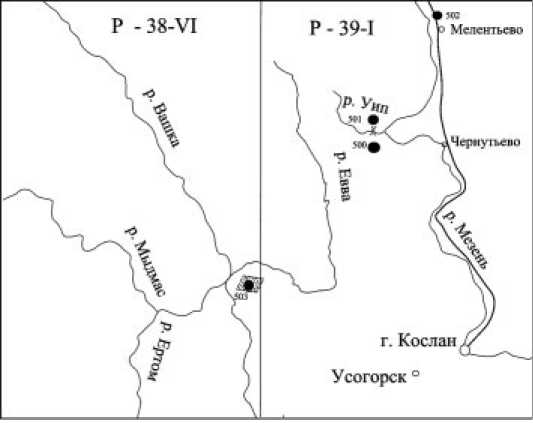

Схема расположения обнажений

Условные обозначения:

обнажение

/ | автомобильная дорога fey,/ карьер Еввинский

Цель работы состояла в фациальногенетическом и стратиграфическом расчленении, корреляции четвертичных отложений в Удорском районе. Для ее достижения необходимо было выполнить следующие задачи: изучить гранулометрический и минеральный составы осадков, петрографический состав и ориентировку удлиненных обломков морен.

Комплексом методов были изучены пять разрезов четвертичных отложений (см. рисунок). По литологическим признакам были выделены гляци-альные, лимногляциальные, аллювиальные и озерные типы отложений.

В обн. 501 нижняя моренная толща представлена неслоистой плотной несортированной супесью темно-серого цвета с сизым оттенком с гравием и галькой, редкими валунами. Отмечается круп-

ная отдельность. Окатанность обломочного материала низкая. Наблюдаются характерные для морен валуны утюгообразной формы. Крупнообломочный материал представлен преимущественно карбонатными породами, длинные оси удлиненных обломков ориентированы с северо-востока на юго-запад. Тяжелая фракция характеризуется эпидот-гранат-сидеритовой минеральной ассоциацией. Причем содержание граната вверх по разрезу уменьшается, а содержание эпидота увеличивается, что указывает на поступление материала из северо-восточной ильменит-эпидотовой терригенно-минералогической провинции. Пелитовая фракция представлена смектитом, иллитом, хлоритом и каолинитом. Эти особенности вещественного состава позволяют отнести морену к печорскому горизонту.

Морены, вскрытые в обн. 500 и 503, а также верхняя моренная толща в обн. 501 сложены также супесью темно-серой с сизым оттенком с гравием, галькой и валунами. Отложения плотные с оскольчатой отдельностью. Ока-танность обломочного материала низкая. В обн. 501 моренная толща содержит отторженец песков размером 3.7— 1.2 м, выше которого ее окраска изменяется на красновато-бурую. Отложения характеризуются очень низкой степенью сортировки материала и в отличие от печорской морены имеют более тонкий состав. В петрографическом составе обломков преобладают мезозойские терригенные, а также дальнеприносные магматические и метаморфические породы. Ориентированы удлиненные обломки с северо-запада на юго-восток. В составе тяжелых минералов преобладают гранат, эпидот, амфибол и пирит. Пелитовая фракция имеет тот же состав, что и в печорской морене. Таким образом, материал для формирования данной морены поступал с северо-запада — из Фенноскандинавии.

Вычегодская морена в обн. 501 и 503 подстилается глинистыми отложениями оливкового и темно-коричневого цвета, образующими четкую горизонтальную до ленточной слоистость. По данным гранулометрического анализа, сортировка материала хорошая. Для этих отложений характерна гранат-лимонит-си-деритовая минеральная ассоциация, они относятся к лимногляциальным.

В составе межморенных отложений по текстурным, гранулометрическим и минералогическим характеристикам выделяются аллювиальные и озерные образования. Литологически были изучены пристрежневая фация, фация прирусловой отмели руслового аллювия и пойменные отложения.

Пристрежневая фация сложена разнозернистыми косослоистыми песками серого цвета с примесью гравия. Местами отмечается слоистость ряби течения. Степень сортированности материала высокая, что характерно для всех фаций аллювия. Из тяжелых минералов преобладают эпидот, гранат, амфибол и ильменит, что связано, вероятнее всего, с формированием минерального состава вследствие размыва печорской морены, на которой залегают аллювиальные образования.

Фация прирусловой отмели представлена горизонтальным и линзовидным переслаиванием разнозернистых песков с косой и горизонтальной слоистостью, а также со слоистостью ряби течения и волнения. В минеральном составе отмечаются повышенные содержания граната, эпидота и амфибола, составляющих в сумме до 60 % тяжелой фракции.

Пойменные отложения сложены мелкозернистыми алевритистыми песками с точечными и линзовидными включениями буровато-коричневого глинистого и огумусированного материала. Наблюдаются также линзы серого слабоглинистого мелкозернистого песка, ожелезнение и омарганцева-ние. Слоистость осадков преимущественно горизонтальная. Тяжелая фракция поймы характеризуется преобладанием граната, апатита, ильменита и эпидота.

Озерные осадки представлены глинистыми алевритами, переходящими вверх по разрезу в мелкозернистые алеврити-стые пески. Слоистость отложений прерывистая тонколинзовидная и субгоризонтальная. В минеральном составе преобладают такие минералы, как гранат, эпидот, апатит, ильменит и лимонит.

На основе установленных особенностей литологического состава были расчленены и скоррелированы осадки печорского, родионовского и вычегодского горизонтов.

Среди четвертичных отложений по комплексу литологических признаков установлены среднеплейстоценовые (печорский, родионовский и вычегодский горизонты), а также верхнеплейстоценовые и голоценовые образования.

Гляциальные отложения печорского горизонта были вскрыты только в обн. 501. Особенности их вещественного состава указывают на поступление материала из северо-восточной (Пайхой-Уральско-Новоземельской) терригенноминералогической провинции. Морена хорошо коррелируется с печорским горизонтом Печорской низменности (Ан-дреичева, 1992) и центра Русской равнины (Андреичева и др., 1997).

В составе вычегодского горизонта выделяются лимногляциальные и моренные образования. Результаты изучения гранулометрического и минерального составов морен, а также петрографического состава и ориентировки валунов указывают на поступление материала с северо-запада — из Фенноскан-динавии. Морена хорошо коррелируется по литологическому составу с вычегодским горизонтом северо-восточных районов Тимано-Печоро-Вычегодско-го региона и центра Восточно-Европейской платформы (Андреичева, 1992; Ан-дреичева и др., 1997).

Родионовский горизонт сложен аллювиальными и озерными образованиями. Полный набор фаций аллювия (фации пристрежневая, прирусловой отмели руслового аллювия, пойменная) был вскрыт лишь в обн. 500.

Верхнеплейстоценовые и голоценовые отложения прослеживаются в обн. 502-1 и 502-2 на р. Мезени близ д. Мелентьево. Они представлены всеми фациями аллювия, а также озерными и озерно-болотными отложениями. В дальнейшем предполагается более детальное расчленение этих осадков на основе данных палинологического анализа.

Таким образом, сводный разрез средне- и верхнеплейстоценовой толщи представлен ритмично переслаивающимися отложениями морен и сложно построенных толщ водных осадков.

В заключение автор выражает благодарность научному руководителю д. г.-м. н. Андреичевой Людмиле Николаевне за предоставленный материал и помощь при написании работы.

Список литературы Плейстоценовые отложения Удорского района

- Андреичева Л. Н. Основные морены европейского Северо-Востока России и их литостратиграфическое значение. СПб: Наука, 1992. 125 с.

- Андреичева Л. Н., Немцова Г. М., СудаковаН. Г. Среднеплейстоценовые морены севера и центра Русской равнины. Екатеринбург, 1997. 83 с.