Племенное дело в развитии животноводства Красноярского края

Автор: Лефлер Т.Ф., Четвертакова Е.В., Шадрин С.В., Строганова И.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

В последнее десятилетие в России, в том числе и в Красноярском крае, при создании но-вых пород и совершенствовании молочного скота интенсивно используется генофонд им-портных пород, в частности семя быков-производителей голштинской породы. Вместе с комплексом ценных качеств, присущих жи-вотным этой породы, потомству передались нежелательные признаки, имеющие негатив-ные последствия. Целью экспериментальной работы являлось проведение сравнительной оценки продуктивно-биологических особенно-стей дочерей красно-пестрой, голштинской пород канадской и датской селекции. Приведе-ны данные по молочной продуктивности доче-рей быков разных пород и экогенеза. Проана-лизированы удой, содержание белка и жира в молоке коров племенного репродуктора. Установлены достоверные преимущества дочерей быков датской и канадкой селекции по удою. По удою по первой, второй и третьей лактации они превышали первую группу (кон-троль) на 457, 4 кг (Р>0,999); 487,8 кг (Р>0,99); 230,3 и 693,4 кг (Р>0,999); 522,1 и 851,0 кг (Р>0,999) соответственно. Дочери быков ка-надской селекции достоверно уступали доче-рям быков красно-пѐстрой породы по массовой доле жира в молоке по лактациям: на 0,03 % (Р>0,95); 0,14 % (Р>0,999); 0,18 % (Р>0,999); белка - на 0,04 % (Р>0,99); 0,06 % (Р>0,99); 0,05 % (Р>0,999) соответственно. Установле-ны основные причины выбытия коров из ста-да: гинекологические заболевания, трудные роды и осложнения после них, болезни вымени и конечностей. Племенная работа, направлен-ная на повышение молочной продуктивности, без учета адаптивной способности животных к технологиям может способствовать ранне-му выбытию животных из стада. Поэтому наряду с селекцией на продуктивность необ-ходимо проводить отбор животных на устой-чивость к заболеваниям.

Голштинская порода, красно-пестрая порода, молочная продуктив-ность, адаптивная селекция

Короткий адрес: https://sciup.org/140225759

IDR: 140225759 | УДК: 636.082

Текст научной статьи Племенное дело в развитии животноводства Красноярского края

Введение . Селекционно-племенная работа в животноводстве должна быть направлена на улучшение хозяйственно полезных признаков. В скотоводстве оценку племенных качеств животных по количественным признакам проводить достаточно сложно, так как данные признаки в большинстве случаев ограничены полом, обусловлены полигенной наследственностью, расцеплениями и перекомбинациями генов [1].

Племенная работа включает ряд мероприятий зоотехнического и организационного порядка, которые напрямую влияют на реализацию генетического потенциала животных.

Для успешного ведения животноводства необходимо создание прочной кормовой базы и организация полноценного кормления животных, соблюдение технологии содержания, планирование отбора и подбора животных для спаривания.

В животноводстве Красноярского края племенная работа направлена на улучшение признаков молочной продуктивности, морфофункциональных свойств вымени, повышение скороспелости, живой массы, мясных качеств и оплаты корма приростами живой массы, повышение адаптивных способностей скота, полученного от межпородного скрещивания.

Межпородное скрещивание способствует гетерозису, однако может приводить к генетической дезинтеграции сложившихся адаптивных комплексов и вызывать ослабление гомеостаза [2].

В скотоводстве мировые рекорды по молочной продуктивности принадлежат голштинскому скоту, поэтому именно генофонд этой породы используют как улучшающий данные показатели [3]. Получены как положительные, так и отрицательные результаты межпородного скрещивания с данным скотом. Многие исследователи отмечают увеличение удоев и массовой доли жира у помесного потомства [4], другие, наоборот, указывают на снижение жиро- белковомолочности, отмечают ослабление конституции, укорочение срока хозяйственного использования животных, рождение телят с генетическими аномалиями, снижение сохранности потомства, увеличение количества абортов, мёртворождений и т.д. [5, 6].

В результате длительной племенной работы с помесями, полученными от межпородного скрещивания симментальских коров и быков голштинской породы, в 1998 году была утверждена красно-пёстрая порода скота молочного направления продуктивности [7]. В настоящее время удой коров в племенных хозяйствах составляет в среднем 5985 кг, племзаводах - 6343 кг, но отмечается снижение содержания массовой доли жира на 0,03 %, сокращение срока использования коров - до 2,6 отела, увеличение сервис-периода у 61,2 % животных [8].

В молочном скотоводстве племенная работа направлена на получение животных, отличающихся не только высокими показателями продуктивности, но и хорошим здоровьем. В связи с этим в селекции используется генофонд голштинской породы разного экогенеза.

Цель работы . Сравнительная оценка продуктивно-биологических особенностей дочерей красно-пестрой, голштинской пород канадской и датской селекции.

Объект и методы . Объектом исследования были коровы красно-пёстрой породы ФГУП «Ку-рагинское» СО РАСХН Курагинского района Красноярского края. Коров оценивали за первую, вторую и третью лактации. На начало исследования было 610 голов, к третьей лактации - 263 головы. Использовались данные первичной документации: происхождение; удой за 305 дней лактации, кг; белково- и жирномолочность, %; причина выбраковки животных.

Были сформированы три группы коров в зависимости от экогенеза и породной принадлежности отцов: 1-я группа (контроль) - дочери быков красно-пестрой породы (Красноярский край), за 1-ю лактацию n=279, за 2-ю - n=211, за 3-ю -n=153; 2-я группа - дочери быков голштинской породы, Дания, за 1-ю лактацию n=212, за 2-ю -n=143, за 3-ю - n=70; 3-я группа - дочери быков голштинской породы, Канада, за 1-ю лактацию n=119, за 2-ю - n=102, за 3-ю - n=40. Статистическую обработку результатов проводили по методике Н.А. Плохинского [9] с использованием программного приложения Excel.

Результаты исследований . Анализ продуктивности данного племенного репродуктора показал, что более 60,0 % поголовья имеет массовую долю жира более 4,0 %, удой по стаду -6017 кг.

Работа селекционно-племенной службы предприятия в настоящее время направлена на увеличение продуктивности животных, продолжительности хозяйственного использования, снижение генетического груза. С целью увеличения показателей молочной продуктивности используется генофонд как красно-пестрой породы, так и голштинской разного экогенеза. Результаты оценки молочной продуктивности приведены в таблице 1.

Для повышения показателей молочной продуктивности в хозяйстве использовалась спер-мопродукция быков голштинской породы датской селекции. Дочери быков датской селекции показали положительные результаты по удою и массовой доле жира по сравнению с дочерями быков красно-пестрой породы. По удою по первой, второй и третьей лактациям они превышали контрольную группу на 457,4 кг (Р>0,999); 487,8 кг (Р>0,99) и 230,3 кг соответственно. По массовой доле жира превышение составило: 0,1 % (Р>0,999) по первой лактации; 0,07 % (Р>0,99) по второй, но за третью лактацию уступали на 0,07% (Р>0,95) коровам первой группы. По массовой доле белка коровы первой и второй группы по 1-й и 2-й лактациям не имели достоверных различий, однако по третьей лактации у дочерей быков датской селекции количество белка в молоке снизилось до 3,09 %, что меньше на 0,03% (Р>0,95), чем у дочерей быков красно-пёстрой породы.

Таким образом, дочери быков голштинской породы датской селекции выгодно отличались количеством продуцируемого молока по сравнению с коровами контрольной группы, но уступали по массовой доле белка и жира.

Молочная продуктивность дочерей быков разной породной принадлежности с учетом экогенеза, М±m

Таблица 1

|

Удой за 305 дней, кг |

Массовая доля жира, % |

Массовая доля белка, % |

|||||||||||||||

|

1-я лактация |

Cv,% |

2-я лактация |

Cv,% |

3-я лактация |

Cv,% |

1-я лактация |

Cv,% |

2-я лактация |

Cv,% |

3-я лактация |

Cv,% |

1-я лактация |

Cv,% |

2-я лактация |

Cv,% |

3-я лактация |

Cv,% |

|

Дочери быков красно-пестрой породы, Красноя |

рский край (первая группа – контроль) |

||||||||||||||||

|

5064,8±53,0 |

17,5 |

5623,3 ±86,8 |

22,4 |

5936,0 ±98,2 |

20,4 |

4,43 ±0,01 |

5,6 |

4,42 ±0,01 |

5,7 |

4,42 ±0,02 |

5,88 |

3,15 ±0,01 |

2,9 |

3,13 ±0,01 |

3,2 |

3,12 ±0,01 |

3,52 |

|

Дочери быков голштинской породы, Дания (вторая группа) |

|||||||||||||||||

|

5522,2 ±56,4*** |

14,9 |

6111,1 ±154,2** |

18,9 |

6166,3 ±154,2 |

20,9 |

4,53 ±0,01*** |

4,6 |

4,4 9±0,02** |

5,8 |

4,35 ±0,02* |

4,82 |

3,13 ±0,01 |

2,9 |

3,14 ±0,01 |

3,2 |

3,09 ±0,01* |

0,6 |

|

Дочери быков голштинской породы, Канада (третья г |

руппа) |

||||||||||||||||

|

5758,2 ±72,2*** |

13,7 |

6145,4 ±318,4 |

22,0 |

6787,6 ±157,9*** |

4,02 |

4,40 ±0,01* |

4,3 |

4,28 ±0,03*** |

3,0 |

4,24 ±0,02*** |

1,04 |

3,11 ±0,01** |

2,9 |

3,07 ±0,02** |

2,3 |

3,07 ±0,01*** |

0,6 |

* - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999 - по отношению к контрольной группе.

nU^VH эпннэешэпкеоУоУэчгэ^

Дочери быков голштинской породы канадской селекции по сравнению с красно-пёстрыми коровами имели более высокий удой за период исследования: по первой лактации – на 693,4 кг (Р>0,999); по второй лактации – на 522,1 кг; по третьей – на 851,0 кг (Р>0,999). Но отличались более низкой жирномолочностью по лактациям – на 0,03 % (Р>0,95); 0,14 % (Р>0,999); 0,18 % (Р>0,999), белковомолочностью – на 0,04 % (Р>0,99); 0,06 % (Р>0,99); 0,05 % (Р>0,999) соответственно (табл.1).

Таким образом, дочери быков канадской селекции имели более высокие удои, но уступали по жирно- и белковомолочности коровам контрольной группы.

Изучив продуктивность дочерей быков разной породной принадлежности и экогенеза, установили, что для повышения удоя можно использовать генофонд канадских и датских быков. Однако использование в селекции быков данного экогенеза приводит к снижению белко-вожирномолочности. Тем не менее количество жира и белка в молоке коров второй и третьей групп компенсируется их высокой молочной продуктивностью (табл. 2).

Таблица 2

Количество молочного жира и белка в молоке дочерей быков опытных групп по лактациям, кг

|

Лактация |

Первая группа |

Вторая группа |

Третья группа |

|||

|

Количество молочного жира |

Количество молочного белка |

Количество молочного жира |

Количество молочного белка |

Количество молочного жира |

Количество молочного белка |

|

|

Первая |

224,4 |

159,5 |

250,1 |

172,8 |

253,4 |

179,1 |

|

Вторая |

248,5 |

176,0 |

268,8 |

191,9 |

263,0 |

188,6 |

|

Третья |

262,4 |

185,2 |

268,2 |

197,3 |

287,8 |

208,3 |

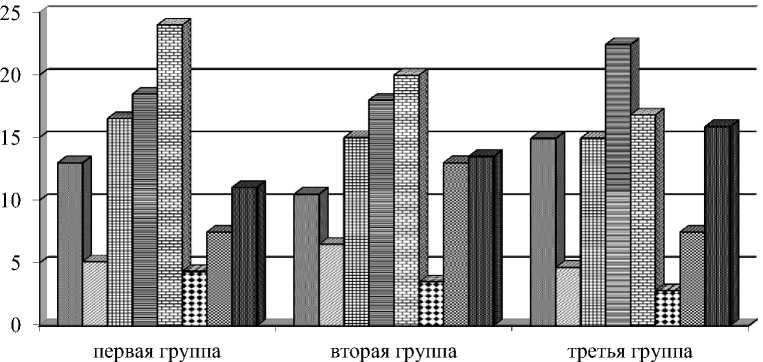

При одинаковых условиях внешней среды вой, второй и третьей групп: 18 %, 18 и 22 % со- схожие генотипы животных неодинаково реагируют на предъявляемые требования, поэтому для дальнейшей селекции отбирают животных, способных наиболее полно реализовать свой генетический потенциал в условиях хозяйств Сибири. Мы проанализировали причины выбраковки коров из стада данного племрепродуктора и установили, что из 346 выбывших коров исследуемых групп основная доля приходилась на гинекологические заболевания – 79 голов (23 %); трудные роды и осложнения, возникшие после них, – 63 головы (18 %); болезни вымени – 55 голов (16 %). Кроме того, значительное количество коров выбывало по причине болезней конечностей – 12 %.

Независимо от экогенеза и породной принадлежности значительная доля животных выбыла по причине гинекологических заболеваний (рис.). Трудные роды и осложнения, возникающие после них, способствовали выбытию коров из пер- ответственно.

Болезни вымени встречались практически с одинаковой частотой во всех группах. Наибольший процент выбраковки по причине болезней конечностей зафиксирован у дочерей быков голштинской породы канадской селекции (14,95 %); красно-пестрой породы (12,99 %) и быков датской селекции (10,5 %) (рис.).

Таким образом, проанализировав причины выбытия дочерей быков разных пород и экогенеза, пришли к выводу, что в условиях племенного репродуктора основными причинами являются гинекологические заболевания, трудные роды и осложнения после них, болезни вымени и ног. Следовательно, племенная работа по адаптивной селекции будет направлена на выявление индивидуальных особенностей дочерей быков и их приспособленности к технологии.

□ болезни ног

□ болезни вымени в гинекология н несчастный случай

□ болезни пищеварительной системы г трудные роды и осложнения

19 малопродуктивные

В другие

Доля выбракованных коров в зависимости от породной принадлежности и экогенеза отцов, %

Заключение . Сравнение молочной продуктивности и адаптивной способности дочерей быков разных пород и экогенеза показало, что дочери быков красно-пестрой породы имеют высокий генетический потенциал. Они отличаются высокой молочной продуктивностью и массовой долей жира.

Для повышения молочной продуктивности в данном хозяйстве целесообразно использовать генофонд голштинской породы датской и канадской селекции.

Племенная работа, направленная на повышение молочной продуктивности, без учета адаптивной способности животных к технологиям может способствовать раннему выбытию животных из стада. Поэтому наряду с селекцией на продуктивность необходимо проводить отбор животных на устойчивость к заболеваниям.

Список литературы Племенное дело в развитии животноводства Красноярского края

- Завертяев Б.П. Генетические методы оценки племенных качеств молочного скота. -Л.: Агропромиздат, 1986. -256 с.

- Динамика популяционных генофондов при антропогенных воздействиях/Ю.П. Алтухов, Е.А. Салменкова, О.Л. Курбатова ; под ред. Ю.П. Алтухова. -М.: Наука, 2004. -619 с.

- Крыканова Л.Н. Эффективность использования голштинской породы крупного рогатого скота в европейских странах//Обзор МС «Агропроминформ». -1.6.4.1989. -68 с.

- Ильин В.В., Желтиков А.И., Короткевич О.С. Изучение некоторых продуктивных и биологических особенностей скота Алтайского края//Достижения науки и техники АПК. -2012. -№ 2. -С. 68-71.

- Жигачѐв А.И. Роль генетических факторов в возникновении пупочных грыж у крупного рогатого скота//Генетика. -1983. -Т. 19. -№ 2. -С. 312-315.

- Четвертакова Е.В., Лущенко А.Е. Мониторинг генетических заболеваний в популяции крупного рогатого скота Красноярского края//Вестник КрасГАУ. -2012. -№ 6. -С. 120-126.

- Голубков А.И. Основные направления и задачи племенной работы в молочном скотоводстве Красноярского края//Повышение эффективности селекционно-племенной работы в животноводстве: мат-лы науч.-практ. конф. Краснояр. гос. аграр. ун-та. -Красноярск, 1999. -С. 8-11.

- Сборник основных показателей в племенном животноводстве Красноярского края за 2013-2014 гг. -Красноярск, 2015. -103 с.

- Плохинский Н.А. Биометрия. -М.: Изд-во МГУ, 1970. -367 с.