Пляска по инструкции: создание "советского массового танца" в 1920-е годы

Автор: Сироткина И.Е.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Хроники И. В. Нарского. К юбилею историка

Статья в выпуске: 1 (44), 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается попытка советского государства поставить под контроль то, что традиционно считается искренним, спонтанным и стихийным, - «пляску», и попытка сопротивления этому. Обращение к 1920-м гг. позволило проследить, как политический контроль над культурой из выборочного превращался в тотальный и порой принимал гротескные институциональные формы. Он охватил и так называемые салонные, или клубные, танцы, включая популярные танго и фокстрот: их назвали «буржуазными» и на общественных танцплощадках запретили. Салонные танцы повсеместно заменялись так называемыми «массовой пляской» и «физкульт-танцем». Частные студии и школы танцев были запрещены, и оставшиеся не у дел хореографы занялись созданием новых танцев для рабочих и крестьянских клубов. Новый «советский» танец должен был избегать разбиения на пары и виделся как простой, «бодрый» и коллективный. Моделью для некоторых танцев служили адаптированные народные пляски и традиционные бальные танцы - кадриль, па-де-катр. За десять-пятнадцать лет было издано множество сборников «плясок и игр» для детей и взрослых и рекомендаций по проведению клубных вечеров. Хотя с середины 1930-х гг. в СССР началось возвращение традиционных салонных танцев, проект создания «советских танцев» можно было считать реализованным. Простые по хореографии, бодрые и энергичные танцы-упражнения вошли в репертуар массовиков-зайтеников и пионерских кружков. Тем не менее попытка управлять телами и душами новых советских подданных инструктивно, с помощью командных методов, дала неоднозначные результаты.

Массовая пляска, физкульт-танец, массовик-затейник, советская самодеятельность, фокстрот

Короткий адрес: https://sciup.org/147245214

IDR: 147245214 | УДК: 791:32.01 | DOI: 10.17072/2219-3111-2019-1-153-164

Текст научной статьи Пляска по инструкции: создание "советского массового танца" в 1920-е годы

«Притоны беснующегося мещанства»

Как известно, Великий комбинатор появился в Москве в самом начале НЭПа. В это время «уже бегали новые моторы с хрустальными фонарями, двигались по улицам скоробогачи в котиковых ермолочках и шубках, подбитых черным мехом «Лира» <…> какие-то молодые люди, быстро сообразившие, в чем именно заключается радость жизни, уже танцевали в ресторанах уанстэп «Дикси» и даже фокстрот «Цветы солнца» [ Ильф, Петров , 2011, с. 26].

В начале 1920-х гг. Андрей Белый обучался фокстроту в танцклассах Берлина, а вскоре фокстрот стал одним из главных салонных танцев и в Советской России [ Gilman , 1996]. Что касается аргентинского танго, то им увлекался Великий комбинатор, и оно внушило ему заветные мысли о Рио-да-Жанейро и белых штанах.

Однако победивший пролетариат заклеймил модные танцы под джаз «буржуазными» и «мещанскими». Пролетарские идеологи и прочие пуристы восстали против возвращения старого быта: «Праздничный день, день, в котором старый быт вылезает из всех щелей, одевает на немытые ноги шелковые чулки и лакированные ботинки, красит губы, лузгает семячки, танцует мещанские танцы и говорит то фальшивые «любезности», то ругается самыми грязными словами и, завершая все это – идет в пивную» [Массовое действо…, 1927, с. 21–22].

Особенно активно критиковали возвращающийся быт медики и гигиенисты. Нэпмановские танцы – фокстрот и танго – якобы грозили советской молодежи распространением проституции и венерических болезней. Некий доктор Каган написал несколько нравоучительных книг о том, как советская молодежь должна проводить свой досуг. Автор презрительно называл фокстрот и другие буржуазные танцы «мышлением ногами»: «Говоря о фокстротах, надо иметь в виду также безобразную обстановку в танцклассах. <…> Атмосфера танцклассов, вся их обстановка, все эти люди, которые там обретаются, это – особый мир, мир разлагающегося буржуа». В заключение Каган

назвал танцклассы «притонами беснующегося мещанства», которые «калечат рабочих ребят, неизбежно в конце концов отрывая их от всякой общественной жизни» [ Каган , 1930, c. 195].

В 1924 г. созданная при Всероссийском совете по физической культуре комиссия по пляске организовала публичный диспут о «современных американских танцах». В нем участвовали как критики, так и сторонники новых танцев: сотрудники Хореологической лаборатории при Российской академии художественных наук (РАХН), режиссер и хореограф Николай Фореггер, один из первых джазовых музыкантов и танцовщков Валентин Парнах. Покритиковав «буржуазный» фокстрот, участники диспута поставили вопрос о создании фокстрота «пролетарски-классового» или «национального». А в Ленинградском пролеткульте придумали танец «Спорт-трот» [ Сокольская , 2000, c. 380]. Однако самое действенное «противоядие» эротическим танцам критик Виктор Ивинг видел в физкультуре и «массовой пляске» [ Суриц , 2008, c. 422]. «Здоровую пляску – взамен фокстрота и старого бального хлама! – призывали создатели советских клубных танцев. – Здоровую физкультурную пляску – на службу воспитанию нового человека, активного строителя и борца за социализм!» [ Александрова и др. , 1931, c. 14]. В 1930 г. на вечере физкультурников в Ленинградском театре оперы и балета распространяли листовку:

Капитализм с собой несет

Эротический танец – чарльстон, фокстрот.

Капитализм не указка –

Да здравствует массовая пляска

[Воспоминания счастливого человека, 2007, с. 331].

Утопия пляски

В богатом русском языке есть два слова, не вполне синонимичных: танец и пляска. Слово «танец» – иностранного происхождения (der Tanz), оно утвердилось у нас вместе с балами-«ассамблеями» Петра Первого. «Танцевать» означает двигаться по правилам, совершать выученные действия, или «па» (les pas). В этом отношении «пляс», «пляска» противоположны «танцу»: они «естественны», не требуют заучивания и считаются более спонтанными. «Пляску» часто противопоставляют «цивилизованному» танцу как свободное проявление чувств – самоконтролю. Недаром христианство осудило «плясание» как «бесовские игрища» и «нечестивое скакание» [Словарь русского языка, 1983, c. 348]. Если, согласно Ю.М. Лотману [ Лотман , 1980, c. 85–86], в танце, особенно бальном, порядка больше, чем свободы, то в пляске, наоборот, свободы больше, чем порядка.

Для революционеров главным было то, что пляска и танец – классовые антиподы: «танцуют» на балах, «пляшет» народ. Пляска демократична, всенародна, всечеловечна. Классический пример противопоставления народной пляски и аристократического танца дает в «Войне и мире» Лев Толстой. В знаменитом эпизоде Наташа Ростова, обученная лишь бальным танцам, неожиданно для всех пляшет «русскую» под дядюшкину гитару при полном одобрении крестьян.

На деле всё оказалось немного иначе. Увиденное глазами этнографа-горожанина деревенское гулянье не воспринималось желанным идеалом человеческих отношений. Вот как, например, описывал гулянье крестьянской молодежи в самом начале 1920-х гг. В.А. Мурин. По большим церковным праздникам парни и девушки собираются в специально нанятой для этих целей «избушке»: «Гармонист берет в руки гармошку и начинает наигрывать первый номер программы – обычно, русский танец. За этим следует кадриль и другие городские танцы. Сказать что-либо утешительное про эти пляски нельзя. Стоит невообразимый шум, сквозь который с трудом прорываются звуки гармошки; последняя в разгар пляски перестает играть свою организующую роль и играет скорее для удовольствия самого гармониста» [ Мурин , 1926, c. 67–68].

Больше всего автора беспокоит, что деревенския молодежь попадает под влияние городского мещанства. Это касается и традиционных развлечений: «Если пять лет тому назад далеко не каждая деревенская девушка умела танцевать краковяк, польку, то в 1924 году в деревне уже танцуют танго, падекатр, этранж и пр. Это даже не танцы, это механически заученные движения ногами: лишь бы выходило сколько-нибудь похоже на танец – и ладно!» [Там же, c. 82–83]. Влияние города, жалуется Мурин, не ограничивается «косметикой и пошлыми танцами», а распространяется на язык и манеры. Девушка обогащает свой оборот «модными благородными» выражениями вроде «мерси», «пардон», «симпатичный» и пр. О сарафане она уже имеет смутное представление: сарафан заменили городские фасоны... Наблюдателю-интеллигенту казалось, что деревня теряет свою невин- ность, спонтанность и –«дионисийство». Продолжая верить в утопию пляски, культуртрегеры думали над тем, чтобы ее возродить, но в таком варианте, который встроился бы в новую идеологию.

Дионисийство под контролем

В Советской России официальной идеологией в отношении к телу, или биополитикой (термин М. Фуко), стала военизированная физическая подготовка. Об этом и ранние пролеткультовские лозунги: «В борьбе классов победа принадлежит сильнейшему телом и духом», «Чем слабее тело, тем больше оно господствует», «Спорт не цель, а средство к поднятию пролетарской культуры» (ГАРФ. Ф. 814. Оп. 1. Ед. хр. 6). В марте 1918 г. для защиты революции ВЦИК принял декрет «Об обязательном обучении военному искусству» и создал Главное управление всеобщего военного обучения и формирования резервных частей Красной Армии – Всевобуч. Управление отвечало за строевую и физическую подготовку призывников и допризывников в Красную Армию. Программа физподготовки включала педагогическую гимнастику по сокольской и шведской системе, легкую и тяжелую атлетику, коллективные игры с мячом и даже коньки и лыжи [ Голощапов , 2008, с. 146]. Всевобуч финансировался из госбюджета, и физкультура стала делом государства. Советской власти не было еще и года, когда в стране появился официальный День физкультуры и состоялся первый физкультпарад. В Москве, Петрограде, Самаре и Томске открылись институты для подготовки инструкторов физического воспитания.

В 1920 г. при Всевобуче был создан Высший совет по физической культуре (ВСФК), которым руководил Н.И. Подвойский. С окончанием Гражданской войны, когда Всевобуч за ненадобностью ликвидировали, ВСФК перевели в ведение правительства, и с 1923 г. Совет возглавил нарком здравоохранения Н.А. Семашко. В 1925 г. Научно-технический комитет ВСФК образовал комиссию по пляске для «пропаганды народной пляски как удобного метода физкультуры». Как часто случается с бюрократическими структурами, комиссия быстро разрослась в «секцию пляски как средства физического воспитания» [ Жбанкова , 2005, с. 302]. В нее вошли представители ВСФК, Наркомпроса, профсоюзов, пионерской организации, а также эксперты из школы Большого театра, Центрального иститута физкультуры и Хореологической лаборатории при РАХН. Возглавил секцию один из старейших преподавателей «телесных упражнений» в школах и детских садах, автор ранних руководств по физкультуре Н.С. Филитис. Так в середине 1920-х гг. «пляска» стала частью физкультуры и предметом государственного контроля. В своем труде по теории физической культуры Георгий Дюперрон (один из организаторов футбола в нашей стране) называл пляску «второстепенным средством для достижения физического развития» [ Дюперрон , 1930, c. 64]. В предисловии к сборнику «Массовые пляски и игры» В.Н. Короновский утверждал, что в «советской “массовой пляске” многогранно и красочно сливаются: физкультурное движение, музыка, пение, политическая направленность и злободневность, агитация и пропаганда» [Массовые пляски…, 1933, c. 3].

Преподаватели гимнастики и хореографы придумывали новые гибриды: «танец-коллективка», «колонный танец», «фигурный марш». Танцевать предписывалось не парами, а «совместно» – коллективно, чтобы «закрепить настроение массы, как целого». Одни пляски исполнялись под хоровое пение участников, что отсылало к античной орхестре и народным гуляньям. Другие сопровождал музыкальный инструмент или даже оркестр – для этого брались песни и пьесы «лучших советских и иностранных пролетарских композиторов» [Массовые пляски…, 1933, c. 6]. Дисциплиной эти «пляски» и «массовые действа» больше походили на гимнастику и физкультуру: все движения, перемещения, иногда даже число шагов были точно расписаны [Массовое действо, 1927, с. 31–32]. Нашлись желающие подчинить правилам не только «массовые действа» или физкультурные процессии, но и клубные и даже домашние вечеринки. Кроме фигурных маршей на вечеринке практиковались «массовые игры под музыку», как правило, на идеологические темы: «Красные и белые», «Газетчики – и танцы». «Буржуазным» фокстроту, чарльстону, танго придумывались альтернативы – «физкультурные танцы», которые и разучивались тут же на вечере в клубе [Опыт работы Комсомола, 1928, с. 89].

Создание новых, идеологически выдержанных и политкорректных, танцев и плясок сделалось занятием многих хореографов, оставшихся не у дел после запрещения в Москве частных школ и студий танца [Соколовская, 2000; Purtova, 1996]. Вчерашняя танцовщица-пластичка, а ныне сотрудница Института физкультуры и секции художественного движения при ВСФК, Милица Бурцева стала одним из наиболее активных авторов «советской массовой пляски» [Бурцева, 1929а, 1929b]. Советская массовая пляска должна быть, во-первых, коллективной, во-вторых, бодрой и, в-третьих, состоять из простых движений – шагов, бега, поскока; простыми должны быть и построения, и музыкальный материал.

Рис. 1. «Игровая»: [ Бурцева , 1929b, c. 56].

Сама Бурцева сочиняла именно такие пляски, в том числе на мотивы русских народных и новых советских песен: «Ликбезная», «Колхозная», «Швейная». Московская ассоциации ритмистов также организовала секцию массовой клубной работы и выпустила сборник «агит-плясок», включавших «ритмо-пляски», например, «Пятилетка» и «Даешь здоровый быт!» [ Александрова и др. , 1931]. Сотрудники секции по пляске при ВСФК Н. Филитис и Е. Яворский создали «физкульт-танец», в котором использовались популярные тогда «производственные движения», а также адаптировали «несложные виды» народных плясок. С середины 1920-х гг. в большом ассортименте и массовыми тиражами издавались сборники адаптированных народных и новых советских плясок [ Зеленко , 1927; Зеленко и др. , 1927].

За то время, пока хореографы адаптировали народный танец, аутентичная народная пляска превратилась исключительно в объект изучения этнографов. В середине 1920-х гг. Научноэтнографический театр в Москве показал «Песни и карагоды Поволжья» и «Заклинательные танцы шаманов», а Этнографический театр в Ленинграде поставил «Обряд русской народной свадьбы» [ Суриц , 1976, c. 86]. Весь танец разделили на «народный», «сценический» и «массовый». Понятно, что в этой классификации каждый из видов был идеологической конструкцией. Стали проводиться смотры и конкурсы «народного» искусства. На Первой Всесоюзной спартакиаде состоялось «соревнование по пляскам», включая «народные» и «массовые», в Баку прошел масштабный «съезд ашугов» (aшуг, или ашик, – народный поэт и певец, музыкант-импровизатор). Проводить смотры «народной самодеятельности» стало прерогативой специальных учреждений, и руководить «народными исполнителями» стали «квалифицированные балетмейстеры». Даже в крестьянском хоре М.Е. Пятницкого, созданном еще в 1911 г., пляску-импровизацию заменили хореографические постановки [ Богданов , 2003, c. 84–86].

Организаторы массовых действ и клубных вечеринок подошли к своей задаче по-научному, в частности, подсчитывая «физиологическую кривую нагрузки» [Массовое действо…, 1927, с. 31–32]. По совету ученых инструкторы следили за тем, чтобы при составлении программы мероприятий соблюдались «три основных закона: 1) закон постепенного нарастания однородных впечатлений; 2) закон контраста; 3) закон постепенного нарастания силы возбуждения и успокоения» [Бардовский, 1928, c. 15]. С середины 1920-х гг. открывались курсы и методические кабинеты, где готовили инструкторов по массовой работе, или «массовиков-затейников» и «физкультурников- затейников». В Ленинградском доме художественного воспитания существовал «кабинет затейничества» [Бульванкер, 2007, c. 525]. В 1928 г. секция по пляске при ВСФК организовала «краткосрочные курсы пляски» для клубных и школьных руководителей физкультуры. За время своей деятельности секция издала целый ряд не слишком полезных инструкций: в некоторых рекомендовалось «вывешивать в зале схему или изображения танца», а «движение танцующих [производить] в строгом порядке по кругу» (ГЦТМ. Ф. 517. Ед. хр. 138. Л. 182–183). Вместо обучения «дионисийской пляске» массы получали инструкции по проведению клубных танцев вроде «Временного положения о пляске и танцах в клубе как факторе физического воспитания». В них клубные вечера регламентировались вплоть до того, что каждому пришедшему на них предписывалось «иметь чистый носовой платок», чтобы не сморкаться на пол. Правда, остается неясным, как подобные инструкции выполнялись и выполнялись ли вообще.

Несмотря на то что среди хореографов-организаторов было немало людей талантливых и с доброй волей, организовать пляску оказалось делом неплодотворным и неблагодарным. Репертуар был строго регламентирован и согласно инструкции включал коктейль из старых бальных танцев (вальс, па-де-катр, краковяк, мазурка, па-де-грас), народных (лезгинка, тарантелла, чардаш, казачок), новых джазовых (хавтайм, матлот, «модерн») и «местных масовых танцев» [Пуртова, 2006, с. 51]. Под «советской массовой пляской» понимались главным образом гимнастические упражнения и физкультурные марши, получившие название «физкульт-танец» (или «физкультанец»). Считалось, что он не исключает эмоциональности, однако организаторы массовой пляски были гораздо больше озабочены «дисциплинированностью коллектива» и «четкостью в выполнении фигур перестроения по площадке» (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 17. Ед. хр. 11. Л. 24, 32, 57). Такое «полезное для здоровья трудящихся масс и их дрессировки, почти обязательно массовое и скопом производимое взмахивание руками и ногами» [ Деметер , 2005] вызвало раздражение даже у члена Высшего совета по физкультуре, не говоря уже о самих участниках (правда, об этом бывший секретарь Сталина Б.Г. Бажанов писал уже в эмиграции).

В годы «культурной революции» на пляску в любом ее виде стали смотреть косо. Секцию пляски сначала переименовали в секцию художественного движения, а потом вообще раскритиковали за «отсутствие идеологической установки». При реорганизации ВСФК секция была расформирована; ее преемником стала секция художественного движения в Московском областном совете физкультуры (МОСФК), в которую перешли Бурцева, Яворский и другие сотрудники (ГЦТМ. Ф. 150. Ед. хр. 23). Плясовая стихия была окончательно поставлена под контроль и усмирена.

Homo collectivus

О новых формах коллективности мечтали еще интеллектуалы Серебряного века. В музыкально-театральной культуре того времени несложно было вообразить театр прообразом такой формы. Театр, предвкушал Луначарский, выльется на улицы в виде грандиозных процессий, манифестаций и празднеств, и произведенные «коллективной душой» пролетариата «монументальные фигуры-символы» закружатся в «великом танце жизни под еще неслыханную музыку» [ Стахор-ский , 2007, с. 155]. «Возврат к пляске» провозглашался задачей «наших революционных дней» [ Ли , 1924, c. 6]. Театровед Валерий Золотухин упоминает о том, что экспериментальной формой коллективности в те годы стала и хоровая декламация, отсылавшая к античной орхестре [ Золотухин , 2017]. Вдохновленные античным театром и античной демократией идеологи пролетарской культуры верили, что хоровое пение, чтение и «возгласы хором» – лучший финал массового действа и лучшая дыхательная гимнастика. «Ощущение силы звука дает чувство силы массы и входящей в эту коллективную мощь силы каждой отдельной единицы» [Массовое действо…, 1927, с. 32].

Поиск новых форм коллективности через пение и танец не ограничивался Россией. С середины 1910-х гг. танцовщик и хореограф из Австрии Рудольф Лабан экспериментировал с движением большой группы людей – «движущимся хором» (Bewegungschor), подобным хору в античном театре [ Toepfer, 2004; Counsell , 2004]. Несмотря на то что участники такого хора не пели и зачастую двигались без музыкального аккомпанемента, от них исходила могучая энергия. Не случайно позже Лабан сделал понятия усилия, силы, энергии опорными в своей теории танца. Его целью было не столько обучение танцу, сколько работа с личностью и группой, в которой возникает чувство коллективизма. Свой движущийся хор он уподобил роду общины (Gemeinschaft) – хотя и недолго живущей, но весьма реальной, объединенной прочными телесными связями.

В советских экспериментах с коллективностью групповое тело – в буквальном смысле corps-de-ballet – тоже поглотило тело индивидуальное. В кордебалете, да и в балете вообще, сложилась особая политэкономия танца, когда танцовщик был винтиком, частью труппы-машины и исполнял волю балетмейстера или хореографа. В еще большей степени «винтиком» становилось тело солдата – в строю, на марше. В результате войн, революций, вооруженных конфликтов, через которые в начале ХХ в. прошла наша страна, моделью коллективного тела, явно или неявно, сделался военный строй. И в «массовой пляске», о которой говорили идеологи пролетарской культуры, просматривался именно он: «коллективность» плавно переходила в милитаристскую «массовость». «Массовая пляска, – писала Милица Бурцева, – объединяет всех в один общий коллектив, и в течение всей пляски ни один участник ее не чувствует себя хотя бы на один момент оторванным от общего целого» [ Бурцева , 1929а, c. 48–49]. В отличие от такой «коллективности», где индивидуальность может играть большую роль, «массовость» не предполагает никакой единичности. Бурцева категорически возражала даже против того, чтобы в ходе массовой пляски танцующие разбивались на пары «по собственной инициативе». Ведь, выбрав партнера по душе, они могут затем не вернуться в массовую пляску, в коллектив. Эротика, как и собственный выбор, – привилегия индивида, у «массы» этой привилегии нет.

В первые послереволюционные годы борьба со «старым бытом» могла вызывать лишь улыбку. «Быта» просто не было: продукты и вещи пропали из обихода в годы разрухи и тотального дефицита. В предисловии к книге «Проблемы пола в русской художественной литературе» (1927) нарком здравоохранения Н.А. Семашко задавал риторический вопрос: «Не исчезали ли у вас поразительно быстро, как у меня в одно время, красные чернила в канцелярии вследствие употребления их для мазанья губ?» [ Бурцева , 1929b, с. 12–13]. «Быт» появился вновь в период НЭПа. Однако с началом «великого перелома» риторика «нового быта» и «нового человека» стала максимально агрессивной. «Переделать быт, перевоспитать человека – вот то основное, чего в культурнобытовой работе мы добиваемся», – писал уже знакомый нам доктор Каган [ Каган , 1930, c. 191– 192].

Танец сопротивляется

В 1924 г. специальным постановлением Моссовет запретил устройство балов в общественных местах. Тем не менее фокстрот продолжали танцевать и на эстраде, и на танцплощадках. Иначе зачем двумя годами позже комиссии по пляске при ВСФК во «Временной инструкции по танцам» вновь запретила фокстрот? Советские граждане «голосовали» за фокстрот «ногами»: когда в 1926 г., в ГАХН состоялся доклад Я. Н. Андроникова с демонстрацией современных американских танцев, послушать и посмотреть пришло рекордное число сотрудников Академии – более ста человек. Докладчик убедительно доказывал преимущества «американских танцев»: конструктивизм в композиции, замена орнаментального жеста целевым, соответствие всем принципам современного движения (РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 17. Ед.хр. 14. Л. 15). Хотя в итоге опять была принята отрицательная резолюция, концом фокстрота это не стало. По мнению историка танца Т. А. Пуртовой, агитта-нец не выдержал конкуренции с запретными, но необычайно привлекательными фокстротом и танго [ Пуртова , 2006, c. 51]. В 1933 г. школы танца вновь открылись, в том числе «отделение парного танца» при секции художественного движения ЦПКиО в Москве. Там обучали «старому» бальному танцу, западному танцу (фокстрот, бостон, танго, румба и блюз) и новым советским, отобранным по конкурсу постановщиков современных парных танцев. Открылись школы танцев и в других парках – Сокольниках, саду им. Баумана, парке ЦДКА.

Ученый-химик Игорь Николаевич Влодавец, чье детство и юность пришлись на 1930-е гг., вспоминает свои занятия танцами, которые, по слухам, снова вошли в обиход после встречи К. Е. Ворошилова с делегацией французских офицеров: «Когда после встречи была организована вечеринка, и надо было приглашать дам на танцы, оказалось, что советские командиры не умеют танцевать современные танцы, и даже классические танцы, вальсы, тоже никто не умеет танцевать. Что уже совершенно неприлично. Какой же это офицер, если он не может даму пригласить на танец? И поэтому обучение танцам, как классическим, так и современным: фокстротам, румбам, танго – все это делалось крайне модным. И вот профессор Славянов решил, что лучше организовать такой кружок танцев у себя на квартире. Обучать вызвался один из его аспирантов. Он сам, по-моему, тоже был геолог, но тем не менее успел обучиться. И он нас обучал и вальсу, и польке, и мазурке, и фокстроту, и танго, и даже каким-то только что изобретенным советским танцам под названием инфизкульт» (Влодавец).

В 1935 г. Советский Союз посетила модельер Эльза Скиапарелли. Позже она вспоминала: «Сталин решил, что армейские офицеры должны носить золотые звезды, элегантно скроенные мундиры и брюки с широкой полосой. Они должны выучиться танцевать фокстрот. Комиссары должны освоить гольф. Солдаты Красной Армии должны научить своих женщин, как хорошо выглядеть». В это время прошел слух, что Скиапарелли создала платье для советской женщины: говорили, что «жена Стаханова получила в подарок автомобиль, счет в банке и последнее платье от Скиапарелли» [ Bartlett , 2010, p. 86]. Фокстрот больше не служил признаком бунтарства, а стал, как и платья haute couture, принадлежностью советского истеблишмента. «Танцеборство» закончилось, и танец – конечно, лишь в его бодрой, веселой и жизнерадостной версии – был поставлен на службу изменившейся советской идеологии [ Сокольская , 2000, c. 99]. Во дворцах пионеров и домах культуры закрывались агиттеатры, студии хоровой декламации и фотокружки, и их место занимали музыкальные и танцевальные классы. В армии, на флоте, на гражданке создавались ансамбли песни и танца. В них нашли себе применение хореографы, которым в 1920-е гг., чтобы выжить, приходилось создавать «массовую советскую пляску». Читателя, желающего узнать о дальнейшей судьбе советского самодеятельного танца, мы отсылаем к прекрасной книге И. В. Нарского [ Нарский , 2018].

Волк

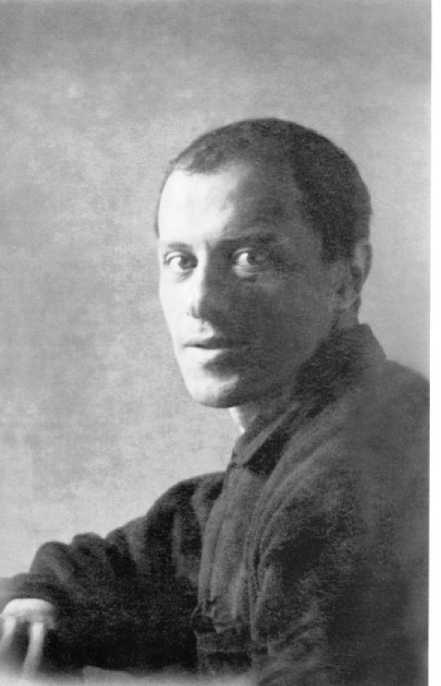

Командные методы организации массовой пляски демонстрируют еще раз, что искусство неотделимо от политики. Тем не менее, как это на примере советской самодеятельности показывает И. В. Нарский, даже в рамках системы человеческая жизнь может быть наполнена позитивным смыслом. Еще один пример тому – жизнь ленинградца Владимира (Вульфа) Захаровича Бульванке-ра (1900–1987). Друзья прозвали Вульфа «Волком» – в том числе за то, что ему нравился Зигфрид из рода Вельзунгов-волков, персонаж оперы Вагнера. Волк с детства был музыкальным, посещал концерты, много пел, занимался в музыкальной школе им. Н. А. Римского-Корсакова по классу сольного пения. В работе «массовиком» это ему пригодилось: он дирижировал хорами и оркестрами в парках, был распорядителем на танцевальных вечерах, организовывал массовые игры, викторины, соревнования КВН и детские праздники.

Самой первой его творческой площадкой стала школа № 20 Володарского района Петрограда: здесь он создал «массовые пляски» под мелодии «Проводов», «Молодой гвардии», «Вальса» Штрауса, песни «Нас побить хотели». Около 1926 г., как сообщал Бульванкер, он пришел в Дом художественного воспитания «на смену Льву Рубинштейну, очень талантливому массовику»: «Здесь я начал работать с массовиками <…> в области плясок» [ Бульванкер , 2007, с. 525]. Волк участвовал в организации литературных карнавалов в Русском музее, костюмированного парада в Доме учителя, которые походили на дореволюционный бал-маскарад. Так, в Доме учителя танцевали полонез под музыку Чайковского, общую пляску под музыку фарандолы Бизе. Бульванкер ставил и разучивал с участниками пляски в Мастерской организации культурного отдыха Ленинградского пролеткульта. Когда пляске стали учить даже по радио, Волк тоже этим занимался: «Я писал текст моей части передачи и затем проводил пляску по радио» [ Бульванкер , 2007, с. 543]. В 1976 г., во время парада пионеров на Дворцовой площади его танцы исполнялись и транслировались по телевидению.

Когда в 1934 г., после убийства Кирова, в Ленинграде начались репрессии по отношению к интеллигенции, Бульванкер перехал в Москву и работал методистом в подмосковных домах пионеров и домах детского творчества. В Горках Ленинских вместе с Лидией Генераловой он осуществил постановку «Памяти вождя» на музыку из Седьмой симфонии Бетховена. Постановку показали в Театре народного творчества (который тогда помещался в бывшем здании Театра имени Мейерхольда, теперь – Концерный зал им. Чайковского) и услышали в ответ: «Очень хорошо, только нет ли чего-нибудь повеселее?» [Бульванкер, 2007, с. 528]. В 1937 г. Волк вернулся в Ленинград, а после войны поступил в Ленинградскую государственную эстраду на работу массовиком и еще вел «общий курс затейничества» на курсах массовиков при ЦПКиО. Однажды Ленинградский зоопарк пригласил его организовывать День птиц, затем – новогодний праздник, проводить зоовикторины. Волк впервые узнал, что в мире существует немало памятников животным, а также птицам и насекомым. Дошедшая до него информация (ошибочная) о том, что памятник собаке установлен в Колтушах, побудила его написать книжку. Он стал проверять опубликованные данные о других памятниках животным, нашел еще больше ошибок и сам начал собирать сведения. За несколько десятилетий ему удалось накопить огромный, тщательно проверенный материал, состоящий из фотографий, рисунков, рассказов очевидцев. С любовью собранная коллекция дала множество трогательных – печальных и радостных – тем для сборника рассказов [Бульванкер, 1991].

Рис. 2. В. З. Бульванкер. 1930-е гг.

Автор этой статьи родилась в СССР и еще помнит «массовиков-затейников» – как правило, людей немолодых и не слишком жизнерадостных, часто формально выполняющих свою обязанность – развлекая, просвещать. Свои «мероприятия» они проводили «для галочки», и вряд ли это было кому-то в радость. Но Волк пришел в профессию в эпоху всеобщего энтузиазма, массового творчества, веры в реальность демократии и коммунизма. И, конечно, его собственные талант, знания и опыт определяли все, что он делал. Говоря о своей работе, Волк не стесняется странного названия «массовик-затейник» и не скрывает гордости за удачно проведенный праздник, за способных учеников.

Приветом из далекого прошлого пришло ко мне письмо по электронной почте – из Америки, от бывшего соотечественника Романа Шрома. Подростком он занимался в кружке ленинградского дворца пионеров и встречался с Владимиром Захаровичем, в том числе у него дома, на Васильевском острове. «Это был удивительный человек, – пишет Шром. – Помню, что он был высокого роста; он показывал нам старинные фотографии памятников собак, кошек, и каких то птиц из разных стран, говорил очень непринужденно, видно было что он искренне рад общению с нами, какими то пятнадцатилетними оболтусами» (Шром).

Хотя эпизод с созданием массовой пляски ограничен 1920-м гг., он красноречиво говорит об утопиях начала века: о раскрепощении тела и воссоединении тела с духом, о слиянии индивида с коллективом и «массой». Он также многое сообщает нам о биовласти – попытке управлять телами и душами новых советских подданных. Как и о том, что сделать это командными методами оказалось чрезвычайно трудно.

Список литературы Пляска по инструкции: создание "советского массового танца" в 1920-е годы

- Александрова Н., Бурцева М., Шишмарева Е. Массовые агит-пляски. М.; Л.: ОГИЗ, 1931. 58 с.

- Бардовский А. А. Клубная и домашняя вечеринка: Организация и примерный материал. Л.: Прибой, 1928. 68 с.

- Блок Л. Д. Классический танец. История и современность / сост. Н. С. Годзина. М.: Искусство, 1987. 556 с.

- Богданов Г. Ф. Самобытность русского танца. М.: Изд-во МГУК, 2003. 221 с.

- Бульванкер В. З. Автобиография Владимира Захаровича Бульванкера (Волка) // Воспоминания счастливого человека / сост. А. А. Кац. М.: Изд-во Главархива Москвы; ГИС, 2007. С. 521-546.

- Бульванкер В. От кота до кита: Научно-художественная литература. Л.: Детская литература, 1991. 144 с.

- Бурцева М. Массовые летние пляски детей школьного возраста // Игры, спортивные развлечения и пляски на летней площадке. М.: Наркомпрос-Госиздат, 1929a. Вып. 2. С. 48-56.

- Бурцева М. Е. Массовые пляски. Хороводные для клубных вечеров, экскурсий и прогулок. Харьков: Вестник физической культуры, 1929b. 64 с.

- Вашкевич Н. История хореографии всех времен и народов с иллюстрациями. М.: Изд-во И. Кнебель, 1908. Вып. 1. 123 с.

- Воспоминания счастливого человека: Стефанида Дмитриевна Руднева и студия музыкального движения «Гептахор» в документах Центрального московского архива-музея личных собраний / авт.-сост. А. А. Кац. М.: Изд-во Главархива Москвы; ГИС, 2007. 854 с.

- Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта. 5-е изд. М.: Изд. центр «Academia», 2008. 307 с.

- Деметер Г. С. Очерки по истории отечественной физической культуры и олимпийского движения. М.: Советский спорт, 2005. URL: http://www.litportal.ru/genre214/author5412/read/page/14/book24598.html (дата обращения: 13.01.2019).

- Дюперрон Г. А. Теория физической культуры. 3-е изд. Л.: Время, 1930. 620 с.

- Жбанкова Е. В. «Искусство движения» в русской культуре конца XIX века - 1920-х годов: от эстетической идеи к идеологической установке: Дис.... докт. ист.наук. М., 2005. 527 с.

- Зеленко А. Массовые народные танцы. М.: Работник IIросвещения, 1927. 46 с.

- Зеленко А., Козлов М., Кравченко Н., Родин А. Вечера игр и развлечений. М.: Молодая Гвардия, 1927. 309 с.

- Золотухин В.В. В поисках новых форм коллективности: ансамбль и декламационный хор в русском театре 1910-1920-х годов // ШАГИ. 2017. №3. С. 9-23.

- Ильф И., Петров Е. Золотой теленок. М.: Римис, 2011. 363 с.

- Каган А. Г., доктор. Молодежь после гудка. М.; Л.: Молодая гвардия, 1930. 195 с.

- Ли [А.А. Черепнин]. Тифлисские босоножки - Институт ритма и пластики (С. и Л. Азарапетиян) в Доме культуры ССР Армении // Зрелища. 1924. № 76. С. 6.

- Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л.: Просвещение, 1980. 416 с.

- Массовое действо: Руководство к организации и проведению празднования десятилетия Октября и других революционных праздников / под ред. Н. И. Подвойского и А. Р. Орлинского. М.; Л.: Госиздат, 1927. 288 с.

- Массовое действо. Сценические игры / под ред. Н. И. Подвойского. М.: Теакинопечать, 1929. 158 с.

- Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М.: Новая Москва, 1926. 158 с.

- Массовые пляски и игры / сост. Бригадой Гос.студии музыкального движения «Гептахор». Л.; М.: Физкультура и туризм, 1933. 72 с.

- Нарский И. В. Как партия народ танцевать учила, как балетмейстеры ей помогали, и что из этого вышло: Культурная история советской танцевальной самодеятельности. М.: Нов. лит. обозрение, 2018. 752 с.

- Опыт работы Комсомола (за время с VII съезда ВЛКСМ) // Центральный комитет ВЛКСМ. Информационный подотдел. М.: Молодая гвардия, 1928. Вып. 4. 100 с.

- Пидмогильный Вал. Город: Роман / пер. с укр. Б. Елисаветского. М.; Л.: ГИЗ, 1930. 302 с.

- Пуртова Т. В. Танец на любительской сцене. XX век: достижения и проблемы. М.: Локус Станди, 2006. 167 с.

- Сироткина И. Е. Свободное движение и пластический танец в России. М.: Нов. лит. обозрение, 2012. 319 с.

- Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр и доп. М.: Русский язык, 1983. Т. 3. 750 с.

- Сокольская А. Л. Пластика и танец в самодеятельном творчестве // Самодеятельное художественное творчество в СССР: Очерки истории. СПб.: РИИИ, 1999. Т. 2. С. 356-359.

- Сокольская А. Л. Танцевальная самодеятельность // Самодеятельное художественное творчество в СССР: Очерки истории. СПб., 2000. Т. 2. С. 99-146.

- Стахорский С. В. Искания русской театральной мысли. М.: Свободное изд-во, 2007. 471 с.

- Суриц Е. Я. Московские студии пластического танца // Авангард и театр 1910-1920-х годов / ред. Г.Ф. Коваленко. М.: Наука, 2008. С. 384-429.

- Суриц Е. Я. Начало пути. Балет Москвы и Ленинграда в 1917-1927 годах // Советский балетный театр / отв. ред. В.М. Красовская. М.: Искусство, 1976. С. 7-105.

- Тугендхольд Я. Русский балет в Париже // Аполлон. 1910а. № 8. С. 71.

- Тугендхольд Я. «Русский сезон» в Париже // Аполлон. 1910b. №. С. 9.

- Тымянский Г. С. «Перспективы классовой борьбы на теоретическом фронте»: Доклад на конференции ячеек содействия ОВМД 7 мая 1930 г. // Репрессированная наука. Л.: Наука, 1991. Т. 1. С. 476-477.

- Bartlett D. FashionEast: The Spectre That Haunted Socialism. Cambridge, MA: MIT Press, 2010. 326 с.

- Counsell C. Dancing to Utopia: Modernity, Community and the Movement Choir // Dance Research. 2004. Vol. 22, no. 2. P. 154-167.

- Gilman C. The Fox-trot and the New Economic Policy: A Case-study in «thingification» and cultural imports // Experiment/Эксперимент. 1996. Vol. 2. Р. 443-475.

- Purtova T. The Proletariat Performs: Workers' Clubs, Folk Dancing, and Mass Culture // Experiment/Эксперимент. 1996. Vol. 2. P. 477-487.

- Toepfer K. Major theories of group movement in the Weimar Republic // Experiment. 2004. Vol. 10. P. 187-216.