Пляски с барабанами: к вопросу о наследниках донгшонско-дяньской цивилизации

Автор: Комиссаров С.А., Соловьев А.И.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнология Юго-Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представлена попытка выявить наиболее вероятных наследников культуры Дянь среди обширного списка неханьских народов, населяющих Юго-Западный и Южный Китай в настоящее время. В качестве критерия отбора был взят такой важный элемент материальной культуры, как бронзовые барабаны, которые являлись одним из наиболее заметных маркеров для памятников донгшонско-дяньской цивилизации. Однако выяснилось, что область распространения таких изделий слишком велика, многие народы восприняли (заимствовали) этот эффектный символ богатства и власти. Чтобы ограничить выборку, мы в качестве дополнительного фильтра взяли такой существенный элемент духовной культуры, как ритуальные танцы с бронзовыми барабанами. Ретроспективный анализ показал, что этнографически значимый бином (бронзовые барабаны + танцы) сложился еще в культуре Дянь. Поэтому народы, сохранившие такое сочетание, могут быть названы в числе наследников этой культуры, а их предки - в числе ее создателей. В наиболее развитом и стабильном варианте пляски с бронзовыми барабанами зафиксированы у различных групп мяо (хмонг), яо (миен), чжуан и йи (ицзу), что может послужить основой для последующих палеоэтнографических изысканий.

Донгошонско-дяньская цивилизация, государство / культура дянь, бронзовые барабаны, ритуальные танцы, шаманизм, ретроспективный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147247118

IDR: 147247118 | УДК: 904(513) | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-10-104-117

Текст научной статьи Пляски с барабанами: к вопросу о наследниках донгшонско-дяньской цивилизации

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-00820,

Барабаны относятся к числу наиболее распространенных и древних музыкальных инструментов, которым посвящен огромный объем литературы 1. На территории Китая их находки фиксируются на памятниках позднего неолита – раннего металла, например: глиняные и деревянные барабаны, обтянутые крокодиловой кожей, в Таосы или керамические основы (ре- зонатора) без верхней части (мембраны), вкопанные в землю, в Нюхэлян (см. также [Lawergren, 2006]). Барабаны изготавливались из разных материалов, для тулова обычно использовались дерево и керамика. Но на территории Юго-Западного Китая и Северного Вьетнама обнаружены инструменты, полностью изготовленные из бронзы, которые стали культурным маркером донгшонско-дяньской цивилизации (VIII–III вв. до н. э.) [Лаптев и др., 2016]. В статье мы применили ретроспективный метод, чтобы определить круг этносов, предки которых создали основы этой цивилизации. Для их выделения мы использовали собственно бронзовые барабаны как непременный элемент материальной культуры и танцы с этими инструментами как столь же необходимый элемент культуры духовной. Те народы, в наследии которых представлены оба указанных фактора, с большой степенью вероятности могут считаться потомками создателей государства Дянь и донгшонской культурной общности в целом.

Дяньские драммеры

До наших дней дошло не менее 1 676 бронзовых барабанов, отнесенных к Донгшону в широком значении этого термина, в музейных собраниях Китая, к которым следует добавить 358 экземпляров из Вьетнама [Lu Qiuyan et al., 2020, p. 15]. Для классификации этого массива многие западные и вьетнамские ученые используют схему, предложенную Францем Хегером еще в 1902 г. [Heger, 1902] 2. Китайские ученые постепенно разработали свою схему из восьми типов, названия которых совпадают с местом первой или наиболее значимой находки 3. Полученная классификация фиксирует постепенное увеличение размеров и богатства оформления, которое затем идет на спад, и поздние барабаны по форме мало отличаются от ранних, разве что изображением звезды на тимпане [Ли Вэйцин, 1979; Lu Qiuyan et al., 2020, p. 17]. Между китайскими и вьетнамскими археологами шел перманентный спор о месте возникновения бронзовых барабанов, во многом вызванный политическими причинами [Han Xiaorong, 1998]. Для снятия противоречий была предложена концепция параллельного развития данного артефакта в составе смежных или даже родственных культур [Wen Guoxun, Fang Qing, 2021]. На наш взгляд, такое разделение единой линии развития нелогично; что же касается проблемы приоритета, то она была решена новой серией дат по могильнику Вань-цзяба [Ли Лунчжан, 2003]. Начав развитие с берегов оз. Дяньчи, бронзовые барабаны широко распространились на юг и восток, достигнув высшей точки развития в культуре Шичжай-шань. Там изготавливались морфологически связанные с барабанами ситулы по хранению раковин каури с многофигурными композициями на крышке, которые исчезли после падения Дянь.

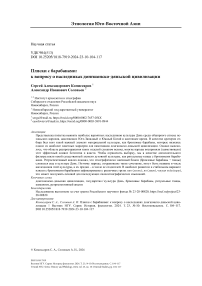

Мы воспроизводим самую простую схему развития бронзовых барабанов, поскольку для цели нашей статьи важен факт, что именно они являются неотъемлемой составляющей материальной культуры донгшонско-дяньской цивилизации на разных этапах ее развития. Их важная роль фиксируется как нахождением в элитных захоронениях, так и изображениями на самих барабанах и ситулах. Заслуживает внимания крышка контейнера из могилы № 12 в Шичжайшань (рис. 1, 1 – 3 ), где показаны, во-первых, 16 барабанов, стоящих по периметру под крышей общественного здания, во-вторых, фигурка ударника, перед которым стойка

Рис. 1. Бронзовые ситулы из дяньского могильника Шичжайшань в пров. Юньнань:

1 , 2 – детали изображения на крышке и 3 – общий вид ситулы из могилы № 12. Хранится в Национальном музее Китая; 4 – общий вид и 5 , 6 – детали изображения на крышке ситулы из могилы № 1. Хранится в Музее пров. Юньнань. Фото подготовил к печати А. И. Соловьев

Fig. 1. Bronze situlas from the Dian culture’s grave yard Shizhaishan, Yunnan Province:

1, 2 – some details on the lid and 3 – general view of the situla from the grave no. 12, now it’s kept in the National Museum of China; 4 – general view and 5, 6 – some details of the situla from the grave no. 1, that is kept in the Museum of Yunnan Province, Kunming. Photos were prepared for publishing by A. I. Solovyev с подвешенными барабаном и колоколом, и, в-третьих, пара огромных барабана на краю 4. Поскольку между фигурками существует определенное соблюдение пропорций, то эти два инструмента должны были превышать человеческий рост и вряд ли отливались из бронзы (если вообще реально существовали). Правда, аналогичная пара воспроизводится на крышке другой шичжайшаньской ситулы (из могилы № 1) также в связи с исполнением некоего ритуала (рис. 1, 4–6). Возможно, подобные монстры изготавливались «по случаю» из органических материалов; либо вообще не имели реальных прототипов, а были включены в композицию, чтобы подчеркнуть важность изображаемого события. В постдяньское время скульптуры на тимпанах и крышках почти исчезают, только на некоторых можно видеть изображение лягушек, в том числе пар в период размножения (рис. 2).

Рис. 2. Бронзовые барабаны из экспозиции Шанхайского музея: 1 – 3 – барабаны с фигурками лягушек на тимпане; 4 , 5 – «грибовидные» барабаны. Фотографии А. С. Комиссарова, подготовлено к печати А. И. Соловьевым

Fig. 2. Bronze drums from the exposition of Shanghai museum: 1 – 3 – drums with frogs’ figures on tympanum; 4 , 5 – “mushroom” shaped drums. Photos by A. S. Komissarov, prepared for publishing by A. I. Solovyev

Некоторые исследователи связывают возникновение «барабанной» традиции с проникновением в регион высокоразвитой технологии бронзового литья из Центральной равнины, а ее распространение трактуют как пример сплава культуры ханьцев и предков чжуан [Тань Цайлуань, 2023]. Однако к моменту появления первых бронзовых барабанов и на Юге, и на Востоке существовали собственные очаги обработки бронзы. К тому же ханьцы не использовали бронзовые барабаны. Как свидетельствует одно из первых упоминаний о них в летописях, генерал Ма Юань в Цзяочжи конфисковал у лоюэ ( лаквьет ) 5 все бронзовые барабаны и приказал выплавить из них фигуру коня 6, а не передал своим музыкантам и не отправил в столицу в качестве трофеев. Вполне возможно, что такое решение было вызвано желанием увековечить свою фамилию Ма (буквально: лошадь) и славу лихого кавалериста, которую он заслужил в боях с северными кочевниками, но главное – бронзовые барабаны не использовались и не ценились в ханьском обществе, потому годились только в переплавку (см.: [Чэнь Сяобо, 2021]).

Барабаны продолжали хранить в семьях, а также производить из местного медного сырья проживавшие в южных землях народы. О том, что инструменты изготавливали и очень ценили народы лиляо 俚僚 , сообщал в «Записках о Гуанчжоу» 广州记 ученый Пэй Юань 裴渊 , живший при династии Цзинь § (266-420) 7 . Народы лиляо считают потомками лоюэ ( лак-вьет ) и предками обширной чжуан-дунской группы (включает чжуан , дай , буи , мулао и др.) 8. Случалось, что древние бронзовые барабаны находили при вспашке. Сведения об этом сохранились, например, в сочинении «Гуйхай 9 в описаниях попечителя гор и вод» сунского поэта Фань Чэнда, который писал: «Бронзовые барабаны пользовались варварами [ мань ]. Иногда выкапывают из земли в южной части пограничной зоны… они изготовлены как фарфоровые табуреты… с четырех сторон есть [изображения] маленьких жаб» [Фань Чэнда, 2001, с. 376] 10.

Можно констатировать, что бронзовые барабаны, созданные в Древности носителями донгшонско-дяньской цивилизации, широко распространились среди разных народов, населявших юг Китая в эпоху Средневековья, и сохранились у них вплоть до этнографических времен.

Aufforderung zum Tanz (Приглашение к танцу)

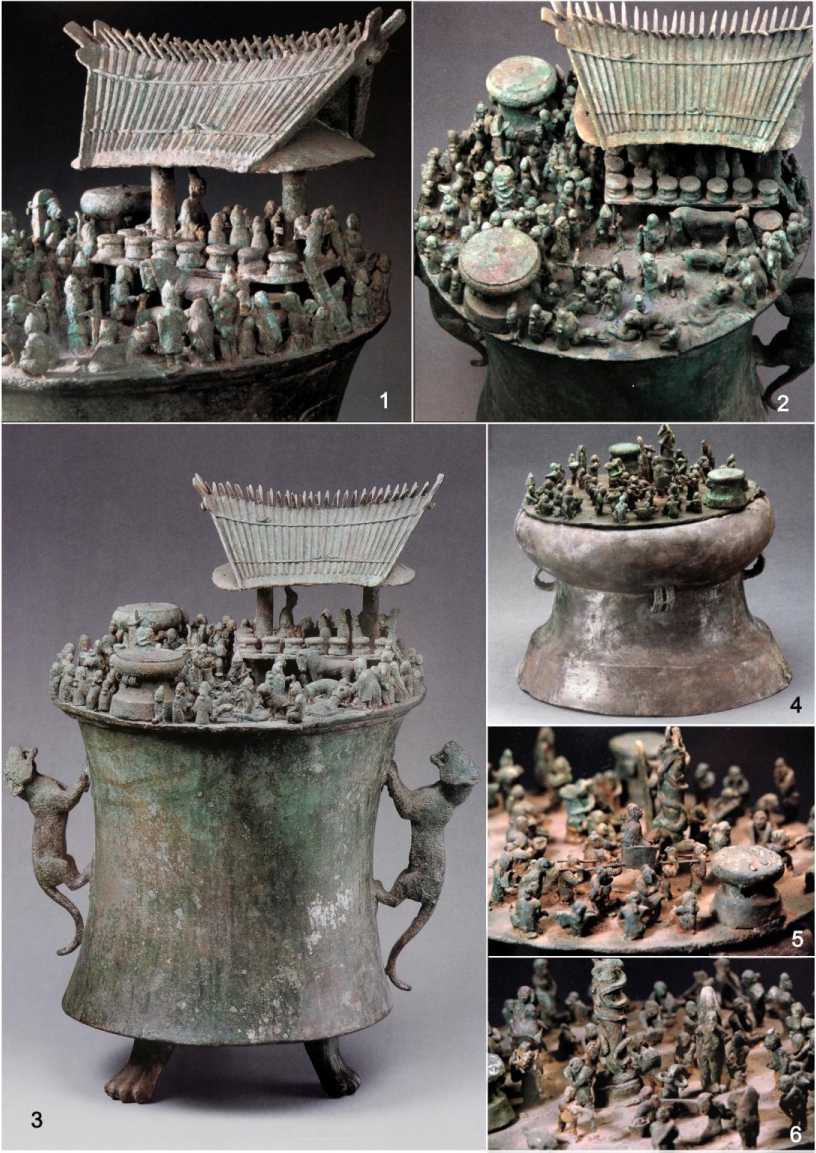

Чтобы ограничить список возможных потомков Дянь, мы в качестве дополнительного фильтра ввели сочетание бронзовых барабанов с ритуальными танцами. Как отмечал еще Ф. Энгельс [1961, с. 93], «… танцы в особенности были существенной составной частью всех религиозных торжеств». Такие действия позволяли достичь высокого эмоционального накала, что очень важно в обрядовых действиях. Особо истово они проводились в условиях военных действий, что многократно подтверждено этнографическими наблюдениями. Среди дяньских бронз обнаружено немало фигур и рисунков, изображающих людей, совершающих ритмические движения (вероятно, танцующих). Так, часто в качестве пары танцоров указывают на позолоченную пряжку, на которой персонажи изображены в позе бегущих или танцующих, в длинных штанах, с мечами и с маленькими (ударными – ?) тарелочками в руках (рис. 3, 3). И всё бы ничего, но в ногу одного из них вцепилась змея, тело которой служило контуром для пряжки. «...А ты будешь жалить Его в пяту» (Быт. 3: 15); прямо библейский сюжет получается. Аналогии ему можно видеть в знаменитой тарантелле – танце, который якобы помогал излечиться от «тарантизма», как называли псевдоболезнь, вызванную укусом ядовитого тарантула [Кюрегян, 1981]. Для культуры Дянь, в которой змеям придавалось культовое значение, этот «лечебный» танец мог изображать часть какого-то ритуала или мифа. Однако в данный момент нас интересуют танцы с барабаном.

Такой танец по типу хоровода представлен на крышке ситулы из могилы № 12 в Шич-жайшань, барабан сопровождения стоит на земле (рис. 3, 1 ). Танец с поднятыми вверх руками, представленный на поясной пластине из могилы № 13 в составе того же памятника, сопровождает целый оркестр, включая барабан (рис. 3, 4 , 5 ). Отдаленные аналогии этому изображению можно увидеть на писаницах Хуашань, где многочисленные фигуры адорантов нарисованы в танцующих позах и в сочетании со звездчатыми тимпанами донгшонских барабанов. Создателей этих рисунков связывают с лоюэ как предками чжуан [Кудинова и др., 2019]. И еще один сюжет представлен на контейнере для раковин из шичжайшаньской могилы № 13: танцоры в шкурах выступают в сопровождении музыканта, который колотит в барабан или, возможно, в его крышку-тимпан (рис. 3, 2 ). Американская исследовательница определила этот танец как шаманский [Chiou-Peng TzeHuey, 2008, p. 38], что не очевидно, но возможно. Известно, что барабаны, как и связанные с ними бубны, играли огромную роль в шаманских «техниках экстаза», так что одна из исследовательниц традиционных религий даже заявила, что «без барабана и шаман – не шаман» (обзор см.: [Hultkrantz, 1990]). На наш взгляд, это полемическое преувеличение. Известно, что для впадения и введения в транс шаманы могли использовать и другие инструменты: колокольчик, варган, лук со стрелой либо просто ритмические звуки и движения 11. На основании этих данных была сделана попытка придать факту отсутствия барабанов в изображениях шаманских действий хронологическое значение, выделив «до-барабанную» (pre-drumming) традицию [Rozwadowski, 2012, p. 281], которая, однако, не выделяется этнографически.

Использование бронзовых барабанов в шаманских обрядах вызывало сомнение, причем главным аргументом служило представление о том, что тяжелые изделия из металла не годятся для ритуальных танцев [Loofs-Wissowa, 1991]. Но, как было показано выше, барабаны или их тимпаны могли держать в руках, подвешивать на подставках или просто ставить на землю; танцу это не мешало. Мы не вдаемся сейчас в дискуссию о характере танцев: были ли они шаманскими, промысловыми, военными или сезонными. Для нас важно зафиксировать факт совмещения в культуре Дянь бронзовых барабанов и ритуальных танцев в один культурный объект и перейти к поиску аналогий в этнографических материалах.

Рис. 3. Танцы, изображенные на бронзовых изделиях из могильника Шичжайшань:

1 – «хоровод», изображенный на крышке ситулы из могилы № 12; 2 – танец в шкурах, изображенный на контейнере для каури из могилы № 13; 3 – дяньская «тарантелла», позолоченная поясная пряжка из могилы № 13; 4 , 5 – позолоченная поясная пластина из могилы № 13, прорисовка и фото. Таблица подготовлена к печати А. И. Соловьевым по: [Чжан Цзэнци, 1998, рис. 90 на с. 282; рис. 91 на с. 283; цв. ил. 81 на с. 42 (вкладка); рис. 56 на с. 81 и цв. ил. 82 на с. 42 (вкладка)]

Fig. 3 . Dances represented on the bronze implements from Shizhaishan grave yard:

1 – “round dance” depicted on the lid of situla from the grave no. 12; 2 – dance in skins depicted on the cowrie container from the grave no. 13; 3 – Dian’s “tarantella”, gilded buckle from the grave no. 13; 4 , 5 – gilded belt plate from the grave no. 13, drawing and photo. The table prepared for publishing by A. I. Solovyev as per: [Zhang Zengqi, 1998, ill. 90 on p. 282; ill. 91 on p. 283; colored ill. 81 on p. 42 (insert); ill. 56 on p. 81 and colored ill. 82 on p. 42 (insert)]

Этнографический бином

Первое сообщение о танцах с бронзовыми барабанами можно обнаружить в средневековых летописях. В «Старой истории Тан», в повествовании о южных мань , говорится о том, что у народа дунсемань (предки одной из ветвей мяо ) 12 заслуженным людям преподносили скот и бронзовые барабаны, на которых играли на пирах, пели и танцевали 13.

В настоящее время в национальных деревнях на Юге проводятся пляски и иные действа с бронзовыми барабанами. Хотя их часто используют как туристические аттракционы, однако при сохранении традиционного реквизита и некоторых религиозно-культовых представлений. Известный исследователь бронзовых барабанов Цзян Тинъюй [1999], обращаясь к современной этнографии, обнаруживает их использование у многих народов Южного Китая: чжуан , буи , шуй , дун , яо ( миен ), мяо ( хмонг ), йи ( и , ицзу ), ва , которые относятся к разным языковым семьям. Пляски с бронзовыми барабанами известны у чжуан , яо , мяо , буи , шуй и йи 14. В другой обзорной работе указано на наличие таких танцев у чжуан , яо , мяо , йи , буи , ва [Ли Фуцян, Линь Чэн, 2019].

Существует множество сведений, посвященных народной хореографии с использованием бронзовых барабанов. Приведем лишь некоторые, наиболее характерные из них. Так, выступления регулярно проводятся представителями народов чжуан и йи в ряде деревень Вэнь-шань-Чжуан-Мяоского автономного округа 15. Бронзовые барабаны являются непременным атрибутом традиционных праздников, в том числе танцев, у чжуан уезда Гуаннань пров. Юньнань [Лу Гуйтин, 1999] и района Хэчэн в ГЧАР 16. Чжуаны считали, что бронзовые барабаны изготовил Бог грома, у которого собственный ударный инструмент – Солнце [Li Fengyun, 2022, p. 178].

Танцы с бронзовыми барабанами практикуют представители ветви «бай ку» народа яо [Nitzky, 2022]. Во время пляски ведущий бьет по барабанам, подражая движениям обезьян. Считается, что танец посвящен духам природы и предкам и может обозначать различные моменты в истории и культуре народа 17. У яо ветви «буну» на бронзовом барабане могут одновременно играть два исполнителя – мужчина и женщина 18.

Мяо из района Мяолин в пров. Гуйчжоу передают древние барабаны из поколения в поколение. Это обеспечивает защиту предков; если же в поселении нет такой реликвии, то оно подвергается опасности. У народа йи (ицзу) этого округа и сопредельных районов Гуанси известен танец с бронзовыми барабанами «ци ли» (妻丽 букв. «прекрасные жены»). Он состоит из раздела с простыми движениями, когда барабаны несут мужчины, и более сложного хоровода (мужчины образуют внешний круг, женщины – внутренний). Во втором варианте музыканты не участвуют в танце, используя большие барабаны, которые называют самками, и малые, называемые самцами 19. У мяо из центральных районов пров. Гуйчжоу танец под аккомпанемент бронзового барабана исполняли несколько пар, совершавших подражательные движения производственного характера. Барабанщик одной палочкой бил по тимпану лежащего на козлах инструмента, а другой – по корпусу, вызывая основной глухой звук и звенящий дополнительный 20. В рамках активно развивающегося этнотуризма мяо из юговосточной части пров. Гуйчжоу представляют публике танец с бронзовым барабаном и танец с деревянным барабаном. Правда, судя по отзывам в блогах, кислый суп из национальной кухни произвел на туристов почти в два раза большее впечатление, чем бронзовый барабан [Li Xiang et al., 2021, p. 6, 8].

Вероятно, не все народы пронесли танцы с бронзовыми барабанами с Древности до наших дней; в то же время имело место заимствование у соседних народов или даже у разных групп внутри одного народа. Интересна в этом плане легенда, записанная у мяо (местное самоназвание хму ) деревни Чжанъао (уезд Лэйшань, пров. Гуйчжоу). Сначала они танцевали с деревянными барабанами, но однажды изготовили очень большой инструмент, удары в который могли собрать вместе всех хму . Но его сожгли чиновники. Тогда люди собрали серебро с каждого двора и у соседних народов купили бронзовые барабаны, под аккомпанемент которых и стали исполнять ритуальные танцы 21. Однако для большинства мяо у этого обычая прослеживается не только широкое распространение (ударами в бронзовый барабан также возвещали начало пахоты), но и глубокие корни 22.

Заключение

Таким образом, проведенный ретроспективный поиск выявил устойчивую связь двух этнозначимых элементов культуры: бронзовых барабанов и ритуальных танцев – у дяньцев и у некоторых современных народов Юго-Западного и Южного Китая, что соответствует основной территории распространения донгшонско-дяньской цивилизации. Можно предположить, что предки этих народов в той или иной мере участвовали в создании государства и культуры Дянь, что соответствует сведениям о ее многокомпонентном характере [Чжан Цзэнци, 1998, с. 122–148]. Труднее определить, какая из этнических групп являлась базовым носителем этого бинома (бронзовый барабан + обрядовый танец). По имеющимся данным, в количественном и качественном плане из их числа выделяются различные группы народов мяо ( хмонг ), яо ( миен ), чжуан , йи ( ицзу ), что может послужить надежной основой для последующих палеоэтнографических изысканий.

Список литературы Пляски с барабанами: к вопросу о наследниках донгшонско-дяньской цивилизации

- Кудинова М. А., Черемисин Д. В., Комиссаров С. А. О семантике основного сюжета на писаницах Хуашань (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 4: Востоковедение. С. 51-60.

- Кюрегян Т. С. Тарантелла // Музыкальная энциклопедия: [В 6 т.] / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Сов. энцикл., 1981. Т. 5. С. 430.

- Лаптев С. В., Полосьмак Н. В., Комиссаров С. А. Донгшонско-дяньская цивилизация (VIII-III вв. до н. э.) // История Китая с древнейших времен до начала XXI века. М.: Вост. лит., 2016. Т. 1. С. 909-915.

- Фань Чэнда. Гуйхай в описаниях попечителя гор и вод // Чжоу Цюйфэй. За хребтами. Вместо ответов (Лин вай дай да) / Пер. с кит., введ., коммент. и прилож. М. Ю. Ульянова. М.: Вост. лит., 2001. С. 360-435.

- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961. С. 23-178.

- Ли Вэйцин. Чжунго наньфан тунгудэ фэньлэй хэ дуаньдай [李伟卿。中国南方铜鼓的分类和 断代 // 考古]. Типология и датирование бронзовых барабанов Юга Китая // Каогу. 1979. № 1. С. 66-78, 106. (на кит. яз.)

- Ли Лунчжан. Чусюн ваньцзяба мацюнь цзи ваньцзябасин тунгудэ няньдай таньтао [李龙 章。楚雄万家坝墓群及万家坝型铜鼓的年代探讨 // 文物]. Обсуждение могильника Ваньцзяба в уезде Чусюн и хронологии бронзовых барабанов типа Ваньцзяба // Вэньу. 2003. № 12. С. 49-55. (на кит. яз.)

- Ли Фуцян, Линь Чэн. Гу бань и у: чжунго шаошу миньцзу тунгуу яньцзю цзуншу [李富强、 林成。 鼓伴以舞:中国少数民族铜鼓舞研究综述 // 百色学院学报]. Танцы под барабан: обзор исследований танцев с бронзовыми барабанами у малочисленных народов Китая // Байсэ сюэюань сюэбао. 2019. № 5. С. 33-40. (на кит. яз.)

- Лу Гуйтин. Гуаннань чжуанцзу юй тунгу [陆贵庭。广南壮族与铜鼓 // 民族艺术研究]. Народ чжуан в уезде Гуаннань и бронзовые барабаны // Миньцзу ишу яньцзю. 1999. № 4. С. 23-31. (на кит. яз.)

- Тань Цайлуань. Тунгу: гэминьцзу цзяован цзяолю цзяожундэ лиши цзяньчжэн - гуанси гэминьцзу цзяован цзяолю цзяожундэ ши яньцзючжи эр [覃彩銮。 铜鼓:各民族交往交流 交融的历史见证--广西各民族交往交流交融史研究之二 // 广西社会主义学院学报]. Бронзовые барабаны: исторические свидетельства взаимного общения, обмена и слияния разных народов, - второе исследование по истории взаимного общения, обмена и слияния разных народов Гуанси // Гуанси шэхуйчжуи сюэюань сюэбао. 2023. № 6. С. 73-79. (на кит. яз.)

- Цзян Тинъюй. Гудай тунгу тунлунь [将廷瑜。古代铜鼓通论]. Очерк древних бронзовых барабанов. Пекин: Цзыцзиньчэн чубаньшэ, 1999. 301 с. (на кит. яз.)

- Чжан Цзэнци. Цзиньнин шичжайшань [张增祺。晋宁石寨山]. (Могильник) Шичжайшань в уезде Цзиньнин. Куньмин: Юньнань мэйшу чубаньшэ, 1998. 316 с., 60 с. цв. ил. (на кит. яз.)

- Чэнь Сяобо. «Ма ши тунгу» чжии [陈小波。 “马式铜鼓” 质疑 // 广西博物馆文集]. Возражения концепции «бронзового барабана в форме лошади» // Гуанси боугуань вэньцзи. 2021. № 1. С. 10-14. (на кит. яз.)

- Chiou-Peng TzeHuey. Dian bronze art: its source and formation // Bull. of the Indo-Pacific prehistoric association. 2008. Vol. 28. P. 34-43.

- Han Xiarong. The present echoes of the ancient bronze drums: Nationalism and archaeology in modern Vietnam and China // Explorations. 1998. Vol. 2, no. 2. P. 27-46.

- Heger F. Alte Metalltrommeln aus Südost-Asien. Leipzig: Verlag von Karl W. Hiersemann, 1902. 247 S., mit Tafelband (45 Tafeln).

- Hultkrantz A. The drum in shamanism: Some reflections // Scripta Instituti Donneriani Aboensis. 1990. Vol. 14. P. 9-27.

- Lawergren B. Neolithic Drums in China // Studien zur Musikarchäologie V. Musikarchäologie im Kontext. Archäologische Befunde, historische Zusammenhänge, soziokulturelle Beziehungen. Rahden, Westf.: VML, 2006. P. 109-127. (Orient-Archäologie, Band 20)

- Li Fengyun. The sound of the drums permeates the Past and the Present: The communication of bronze drum culture and the local expression of public art // Proceedings of the 8th International conference of arts, design and contemporary education. [Amsterdam:] Athena Publishing, 2022. P. 177-183.

- Li Xiang, Xie Chaowu, Morrison A. M., Nguen Thi Hong Hai. Experiences, motivations, perceptions, and attitudes regarding ethnic minority village tourism // Sustainability. 2021. Vol. 13, iss. 4. Article 2364. P. 1-19.

- Loofs-Willsowa H. Dongson Drums: Instruments of Shamanism or Regalia? // Arts Asiatiques. 1991. Vol. 46. P. 39-49.

- Lu Qiuyan, Zou Guisen, Li Yanxiang, Zheng Lin, Wang Wei. Provenance study on “Big bronze drums”: a method to investigate the ancient bronze industry of Guangxi, Southwest China from Han to Tang dynasty (around 200 BC - 900 AC) // J. of Cultural Heritage. 2020. Vol. 44. P. 15-26.

- Nitzky W. D. Moving the Living and the Dead: The power of bronze drums in contemporary ethnic China // Asian Ethnology. 2022. Vol. 81, no. 1, 2. P. 173-206.

- Rozwadowski A. Did shamans always play the drum? Tracking down prehistoric shamanism in Central Asia // Documenta Praehistorica. 2012. Vol. 39. P. 277-286.

- Wen Guoxun, Fang Qing. Retrospect and Reflection on the Study of Early Bronze Drums in China and Vietnam // Academic J. of Humanities & Social Sciences. 2021. Vol. 4, iss. 8. P. 98-103.