Площадные исследования глубинного строения на юге Республики Коми

Автор: Удоратин В.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 11 (227), 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводится интерпретация данных сейсмологического мониторинга, выполненных одновременно на шести пунктах наблюдения, расположенных в южной части Республики Коми. Изучено глубинное строение земной коры с применением метода обменных волн землетрясений. В результате исследований построен глубинный геолого-геофизический разрез рассматриваемой территории.

Глубинное строение, обменные волны, кристаллический фундамент, граница мохо

Короткий адрес: https://sciup.org/149129085

IDR: 149129085

Текст научной статьи Площадные исследования глубинного строения на юге Республики Коми

На протяжении последних лет, с начала непрерывных сейсмологических наблюдений на территории Республики Коми (РК), данные сейсмического мониторинга с использованием метода обменных волн землетрясений (МОВЗ) применяются для изучения ее глубинного строения.

С 1996 по 2002 гг. на юге РК был отработан региональный профиль MEZTIMPECH, общей протяженностью 550 км, пересекающий Вычегодский прогиб, Южный Тиман, Преду-ральский прогиб [10—13]. При дальнейшем изучении глубинного строения южных районов, где выделяется Кировско-Кажимская зона сейсмической интенсивности, в 2012 г. были проведены площадные исследования МОВЗ.

Начальный этап полевых работ заключался в выборе мест для установки сейсмологических станций с учетом сейсмогеологических и топографических условий, достижимости места наблюдений, источников сейсмических шумов, наличия сети электропитания и возможности передачи данных. Далее были проведены измерения сейсмического шума для изучения амплитудно-частотной характеристики регистрируемых сигналов. Исследования выполнялись в населенных пунктах Нючпас, Кажим, Койдин, Койгородок, Грива, Карвуд-жем, Ком, Верхний Турунъю, Усть-Черная, Керчомъя, Зимстан, Пожег.

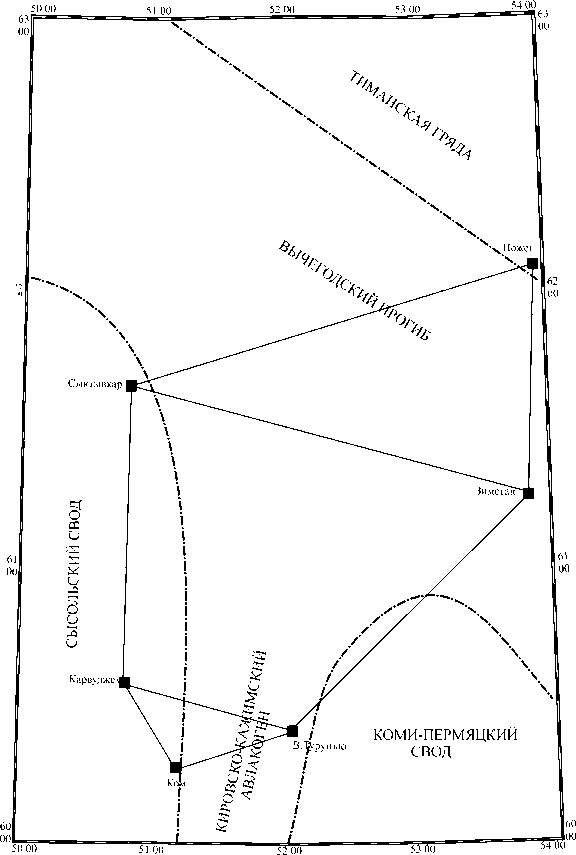

Были выбраны две группы пунктов сейсмических наблюдений: Карвуд-жем-Ком-В. Турунъю и Пожег-Зим-стан-Сыктывкар. Первая группа расположена по треугольнику на расстоянии: Карвуджем-Ком — 40 км, Ком — В. Турунъю — 50 км, Карвуждем — В. Турунъю — 70 км. В первой группе пункт наблюдения «Карвуджем» находится в пределах южной части Сысольского свода, «В. Турунью» — в пределах Кировско-Кажимского авлакогена, «Ком» — в переходной зоне свод-авлакоген. Вторая группа: Сык-тывкар-Пожег — 190 км, Сыктыв-кар-Зимстан — 170 км, Зимстан-По-жег — 85 км. Во второй группе пункт наблюдения «Сыктывкар» расположен в северной части Сысольского свода, «Зимстан» — в западной части Вычегодского прогиба, «Пожег» — на западе Южного Тимана (рис. 1).

За четыре месяца непрерывных наблюдений наши сейсмологические станции зарегистрировали 284 далеких землетрясения, пригодных для обработки. Параметры этих землетрясений были получены из оперативного сейсмологического каталога ГС РАН. При просмотре сейсмического материала и выборе землетрясений было отмечено, что записи большинства зарегистрированных событий имеют достаточно хорошее соотношение сигнал/помеха. Первые вступления продольной проходящей волны практически на всех записях имеют четкие и ясные формы. Лишь незначительная часть событий (2—3 %) попала в полосу микросейсмиче-ских шумов. Расчеты эпицентраль-ных расстояний (в градусах и километрах), азимутов прихода волн на пункт наблюдения и с пункта на очаг землетрясения, интерполированных времен пробега первых продольных волн были проведены по модели IASP 91 [14]. Эпицентральное расстояние 90 % всех землетрясений составляет более 5 тыс. км. Основная часть очагов зарегистрированных нами землетрясений относится к Тихоокеанскому поясу сейсмичности, остальные — к Среднеазиатскому и Средиземноморскому. Поэтому большее количество эпицентров землетрясений с выделенными обменными волнами лежит в азимуте 320— 350° по отношению к станции регистрации. Очаги основной части землетрясений находились на глубинах 100—600 км.

Интерпретация материалов по обменным волнам заключалась в выделении волн типа PS, построении по ним временного разреза, определении скоростных параметров среды, необходимых для трансформации временного разреза в глубинный, расчета азимута подхода сейсмических волн, увязке границ обмена с геологическими границами и вычислении глубин до границ обмена с учетом сейсмического сноса.

Рис. 1. Схема расположения пунктов сейсмического наблюдения с указанием расстояний между ними

Построение временного разреза

На качественном этапе обработки оценивалось количество выделенных обменных волн, их соотношение и повторяемость на каждом пункте наблюдения (ПН). Обменные волны рассматривались до времени 10 секунд от начала записи. Для выделения обменных волн использовались ранее установленные критерии [1, 2, 9, 12].

Трудность корреляции обменных волн, зарегистрированных станциями, расположенными на больших расстояниях друг от друга и на разных тектонических структурах, заставляет нас прибегнуть к процессу простого статистического накопления волн от определенных площадок обмена для различных землетрясений в одной точке наблюдения. Большее число повторений обменных волн от одной площадки позволяет нам свести к минимуму возможные ошибки при выделении самой обменной волны. Вол ны PS выделялись на горизонтальной компоненте с максимальной амплитудой волны. Иногда волны PS от одной и той же границы удавалось выделить на двух горизонтальных составляющих. Материалы наблюдений обменных волн по каждому пункту установки станции обрабатывались независимо. При этом основными критериями для отнесения времен запаздываний Dtps-p к одной и той же границе обмена являлись повторяемость формы записи волн PS и сравнительно небольшой разброс значений Dtps-p, т. е. близкие значения времени вступления. Разброс времени на одной и той же площадке обмена достигает 0.1— 0.25 с. Он может быть обусловлен наличием структурных форм границ обмена, в результате чего отрыв волн S и P происходит на разной глубине, но в основном такой временной разброс связан с различным углом выхода сейсмического луча от землетрясений с неодинаковыми эпицентральными расстояниями.

Количество выделенных обменных волн, которые повторяются наиболее часто, на наших ПН было следующим: в первой группе Карвуд-жем—Ком—Турунъю — по 11, во второй — 9, 10, 11.

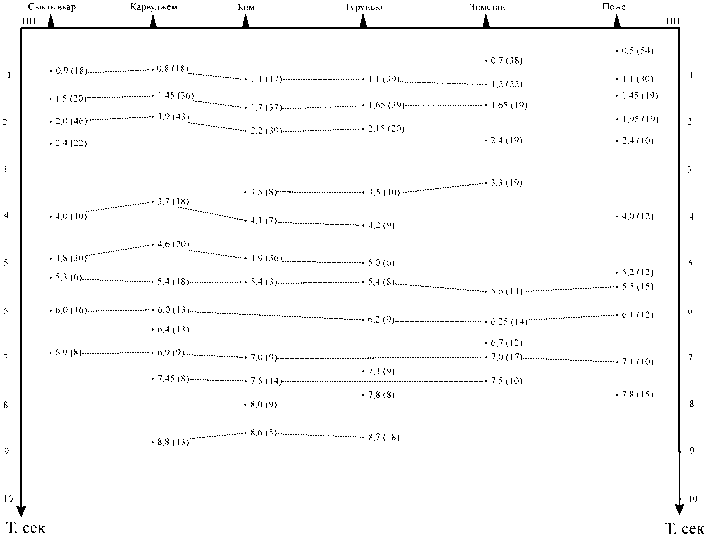

После выделения обменных волн был построен временной разрез, который представляя собой набор значений DtPS-P, отложенных в каждом пункте наблюдения (рис. 2): по оси X отмечались номера ПН, а по оси Y — значения времени запаздывания обменных волн относительно первой продольной волны.

Обменные волны (PSос) от границ в осадочном чехле регистрировались в первых вступлениях, и достоверность их не вызывала сомнений. Первая обменная волна была отмечена на ПН в пределах Сысольского свода во временном интервале 0.9—1.1 с («Сыктывкар» — 0.9 с, «Карвуджем» — 1.0 с, «Ком» —1.1 с), Кировско-Кажим-ского прогиба — 1.2 с («Турунъю»), Коми-Пермяцкого свода — 0.7 с («Зимстан»), Тимана — 0.5 с («Пожег»).

Следует отметить, что корреляция волны PS с близкими значениями времени прихода возможна только для станций, расположенных в одном тектоническом блоке.

Скоростная характеристика разреза

Основным недостатком метода обменных волн землетрясений является невозможность определения скоростей распространения сейсмических волн, поэтому для получения данных о средних скоростях пробега продольных и поперечных сейсмических волн приходится использовать другие методы.

Изучение верхней части разреза, имеющей в основном простое строение, во время сейсмических исследований методом ОГТ было проведено практически по всей исследуемой площади. Мощность зоны малых скоростей (ЗМС) составила 10—20 м. Встречались линзы ЗМС мощностью от 15 до 40 м. Скорости распространения сейсмических волн в ЗМС менялись от 0.5 до 1 км/с, в подстилающем ЗМС слое составляли 1.5— 2 км/с. Отмечались линзообразные локальные участки развития ЗМС мощностью до 15—20 м с повышенными скоростями пробега волн (1.15—1.53 км/с), а в подстилающем слое они достигали 1.6—2.05 км/с.

Анализ скоростной характеристики платформенного чехла по пло-

щади региона выполнялся прежде всего по данным сейсмического каротажа скважин, а также использовались материалы профильных сейсмических исследований различной модификации. В южной части Республики Коми пробурен ряд поисковых, поисково-разведочных и параметрических скважин. Нами рассмотрены материалы сейсмического каротажа скважин, находящихся в различных тектонических структурах. Так, в пределах Сысольского свода объектами наших исследований стали скв. Сысола-1 и Грива-1. Средние скорости продольных волн по этим скважинам достаточно близки, и в основании осадочного чехла они имеют значения 3.1— 3.4 км/с. В пределах Кировско-Кажимского прогиба изучался сейсмокаротажный материал по скв. -Лопыдино-1, где средние скорости на глубине 2 км достигают 3.4 км/с. В западной части Тимана нами рассматривался сейсмический каротаж скв. Нившера-194. Средние скорости продольных волн здесь оказались несколько выше. В центральной части Вычегодского прогиба пробурена параметрическая скв. Сторожевск-1, наиболее полно исследованная методом вертикального сейсмического профилирования (ВСП) и надежно увязанная с временными разрезами МОГТ. Поэтому данные по этой скважине были взяты нами за основу.

Для выбора модели скоростных параметров кристаллической части земной коры и верхней мантии были рассмотрены материалы, полученные по профилям глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ). Вблизи профиля наблюдения ранее были отработаны региональные профили Кинешма—Воркута (ГСЗ-70) и

Значения пластовых, средних скоростей и отношение скорости продольных волн к скорости поперечных (кср)

|

№ п/п |

Глубина до горизонта, км |

км/с |

vcp, гм/с |

кСр |

|

1 |

2 |

3.25 |

3.25 |

2.41 |

|

2 |

5 |

4.45 |

3.85 |

2.41 |

|

3 |

8 |

6.4 |

4.5 |

1.85 |

|

4 |

13 |

6.4 |

5.2 |

1.85 |

|

5 |

20 |

6.5 |

5.65 |

1.83 |

|

6 |

26 |

6.55 |

5.85 |

1.83 |

|

7 |

31 |

6.8 |

6.05 |

1.8 |

|

8 |

40 |

7.1 |

6.25 |

1.8 |

|

9 |

46 |

7.1 |

6.3 |

1.8 |

|

10 |

55 |

7.2 |

6.45 |

1.8 |

|

11 |

65 |

7.3 |

6.75 |

1.8 |

|

12 |

90 |

7.5 |

7.05 |

1.78 |

Рис. 2. Временной разрез по линии пунктов наблюдения Сыктывкар—Карвуджем— Ком—Турунъю—Зимстан—Пожег. В скобках—процент повторения времени обменной волны PS

Костомукша—Нижний Тагил (ГСЗ-90). Поскольку второй профиль проходит по югу исследуемых нами структур, на него был сделан основной упор.

Средние данные по скоростям распространения сейсмических волн в глубоких горизонтах земной коры были рассчитаны с учетом влияния низкоскоростных пород осадочного чехла (см. таблицу). Средние скорости с учетом влияния осадочного чехла определялись путем прямого пересчета соответствующих моделей по известным средним и среднеинтервальным скоростям в толще консолидированной коры.

Для дальнейших расчетов необходимы скорости поперечных волн, поскольку данный метод основан на применении обменных волн типа PS. Мы использовали величину отношения скорости продольных волн к скорости поперечных (kср=VсрР/VсрS), которая была получена по материалам регионального профиля ГСЗ-90, проходящего наиболее близко к исследуемой площади и пересекающего некоторые изучаемые нами структуры. Также были проанализированы значения средних скоростей продольных волн параметра кср, которые были использованы при работах МОВЗ, проведенных в Тимано-Пе-чорской провинции [3] и в других регионах. При сопоставлении скоростных параметров, рассчитанных нами и другими авторами по сопредельным регионам, выяснилось, что значения их очень близки, что подтверждает правильность выбранной нами скоростной характеристики разреза. Если скорости сейсмических волн достаточно сильно дифференцированы в осадочном чехле, особенно в его верхней части, то на больших глубинах они меняются медленно и плавно.

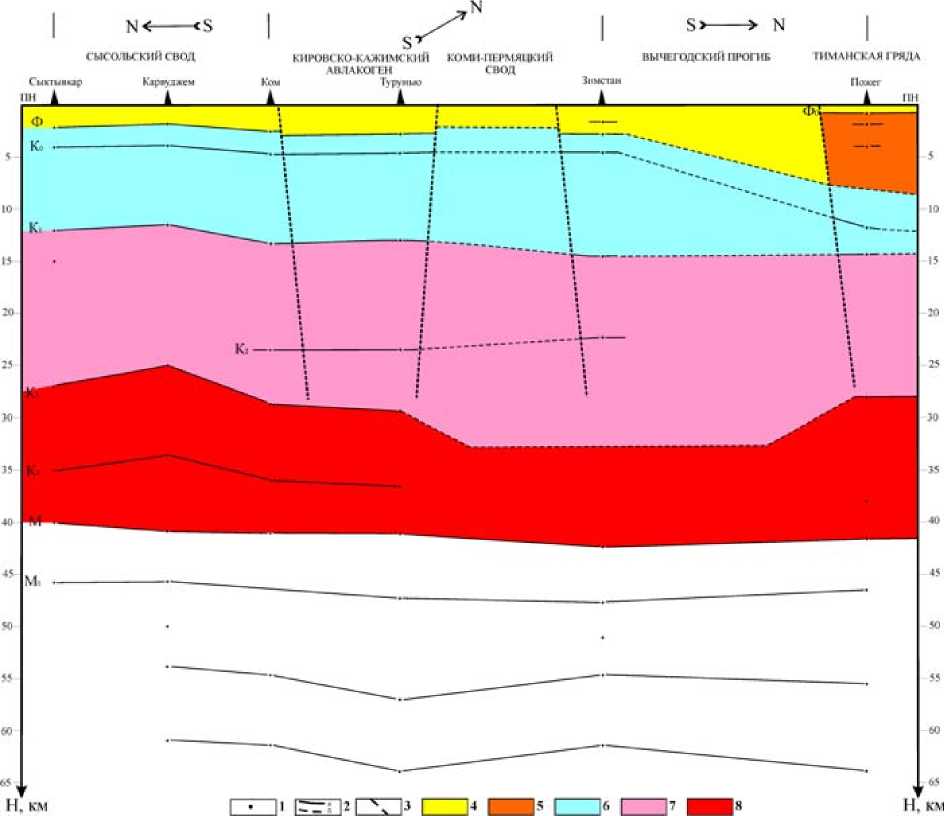

Построение глубинного сейсмического разреза Заключительным этапом обработки является построение глубинного разреза на основе исходного временного разреза и имеющейся скоростной характеристики по формуле Виссера-Берлаге или Хазе-гава [15]:

н=

Vcpp "^ps-p

(kcp-l) Исходя из условия практически вертикальных углов выхода сейсмической радиации при удаленных землетрясениях (D > 40°) при определении глубины можно пользоваться упрощенной формулой: н = Vcpp "Atps.p kCp-l а член 1+уу— -sin2 iP z/cCp Г можно не учитывать из-за незначительной погрешности в 1—3 %. Сначала пересчитывались глубины горизонтов осадочного чехла с использованием двух основных моделей скоростных характеристик. Дальнейшие построение велось от предположительно последней границы осадочного чехла. Пересчет времени задержки обменных волн от отдельных площадок в глубины мы проводили при каждом землетрясении, затем брали среднее значение полученных глубин, которое впоследствии использовали в построении глубинного разреза. Структуру глубинного разреза составляют обменные площадки, количество которых на отдельных пунктах наблюдения зависит от количества выделенных обменных волн (рис. 3). Результаты исследований Построение разреза проводилось на основе существующей модели глубинного строения территории юга республики и по результатам исследований, полученных нами и другими авторами [4, 5, 6, 8]. Основной задачей было проследить глубинные границы в пределах отдельных структур и оценить сходство наших результатов с полученными ранее данными. Рассматриваемый глубинный разрез носит схематический характер, поскольку площадные работы проводились по редкой сети (рис. 3). Установленная нами вертикальная расслоенность консолидированной земной коры интерпретируется как первичная региональная стратификация, отвечающая этапам формирования крупных структурно-вещественных геокомплексов. Каждый комплекс, в целом имеющий гетерогенное строение по латерали и характеризующийся определенными физическими параметрами, отражающими структурно-вещественный состав, вы деляется относительно выдержанными сейсмическими границами раздела. В верхней мантии прослеживаются фрагментарные границы обмена, которые указывают на изменение структурных особенностей среды по отношению к земной коре. Данными МОВЗ в верхней мантии отмечается четко выраженный в волновом поле сейсмический горизонт М1, находящийся на 5—6 км глубже ее поверхности, в рельефе повторяющий поверхность Мохоровичича. Горизонт М1 зачастую в волновом поле проявляется даже лучше, чем поверхность Мохо. Возможно, он является одним из горизонтов в переходной зоне земная кора—верхняя мантия. Важнейшим разделом в консолидированной земной коре является ее подошва-граница Мохо (сейсмический горизонт М). Материалы многочисленных сейсмических наблюдений позволяют достаточно детально изучить свойства этой переходной зоны. Установлено, что именно сложной переходной зоной, обусловленной наличием значительных горизонтальных неоднородностей, связанных Рис. 3. Глубинный геолого-геофизический разрез по линии пунктов наблюдения Сыктывкар—Карвуджем—Ком—Турунъю—Зимстан—Пожег: 1 — глубина залегания границы; 2 — границы: а — достоверные, б — предполагаемые; 3 — разломные зоны; 4—8 — структурно-вещественные комплексы: 4 — осадочный чехол, 5 — рифейский сланцевый фундамент (Ф0-поверхность); 6—8 — комплексы консолидированной коры: 6 — гнейсо-гранулитовый (гранито-гнейсовый подкомплекс) верхней части (поверхность Ф), 7 — диорито-гнейсовый подкомплекс средней части (поверхность К1), 8 — гранулито-метабазитовый комплекс нижней части (поверхность К3); М — поверхность верхней мантии с нарушенностью горных пород, и появлением зон пониженных скоростей характеризуется граница земной коры—верхней мантии. К особенностям данной границы относятся: увеличение скоростей в среднем от 7.0 до 8.0 км/с, что сказывается на значительной интенсивности отраженных и проходящих продольных и обменных волн; сложный рельеф поверхности Мохо; приуроченность горизонта М к подошве зоны пониженных скоростей. Средние скорости в верхней мантии в пределах изучаемой территории имеют значения 8.0—8.2 км/с. Поверхность верхней мантии в пределах северной части Волго-Уральского геоблока фиксируется на глубинах 40— 42 км, что хорошо согласуется с ранее выполненными построениями. Консолидированная кора представлена слоистой моделью, состоящей из крупных комплексов мощностью 5—25 км с различно дифференцированными скоростными характеристиками. Мощность гранулито-ме-табазитового комплекса на рассматриваемой территории составляет 12— 15, гнейсо-гранулитового — 20—25, сланцевого — 5—8 км [7]. Опорными сейсмическими границами являются поверхности: Ф0 — рифейского сланцевого фундамента, Ф — гнейсо-гранулитового комплекса (гранито-гнейсового подкомплекса), К1 — диоритогнейсового подкомплекса, К3 — гра-нулито-метабазитового комплекса, К4 — метабазитового подкомплекса, М — верхней мантии, М1 — в верхней мантии. Кроме того, достаточно уверенно в волновом поле выделяется граница К0 в самой верхней части консолидированной коры и фрагментарно в средней части земной коры — граница К2 Осадочный чехол южной территории РК представлен в основном осадочными и осадочно-вулканогенными породами протерозойского, палеозойского и мезозойского возраста. Комплекс существенно отличается от остальных степенью рассло-енности, характером скоростной модели и структурно-тектоническими планами. Для сопоставления результатов приводится карта рельефа поверхности кристаллического фундамента, построенная нами ранее (рис. 4), подтверждающая сходство данных. Работа выполнена при поддержке проектов №12-И-5-2067 и №12-У-5-1029Программы фундаментальных исследований РАН.

Список литературы Площадные исследования глубинного строения на юге Республики Коми

- Андреев С. С. Изучение глубинного строения земной коры при помощи обменных волн PS, регистрируемых при землетрясениях // Изв. АН СССР. Серия геофиз., 1957. № 1. С. 21-29.

- Булин Н. К., Сытин Ю. И. Опыт применения сейсмологических исследований для изучения глубинного строения земной коры на территории Туркмении // Тр. ВСЕГЕИ. Нов. сер. Вып. 42. М.: Гостоптехиздат, 1960. С. 38-69.

- Булин Н. К., Берлянд Н. Г., Булавко Л. Ф. Глубинное строение Тимано-Печорской провинции (по геофизическим данным) // Сов. геология, 1976. № 1. С. 115-123.

- Костюченко С. Л., Золотов Е. Е., Егоркин А. В., Удоратин В. В. Глубинная структура Тимано-Печорской провинции и прилегающей части Русской плиты // Тектоника и геофизика литосферы: Материалы XXXV Тектонического совещ. Т. 1. Москва, 2002. С. 274-277.

- Глубинное строение и возможные геодинамические обстановки при формировании земной коры севера восточной окраины Европейского кратона в протерозое / А. М. Пыстин, Н. В. Конанова, В. Г. Оловянишников и др. Сыктывкар, 2003. 36 с.