По следам исследований, часть I

Автор: Засецкая И.П.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Критика и дискуссии

Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Данная статья представляет собой первую часть критического обзора работ из Т. 18, № 2 Нижневолжского археологического вестника, посвященных скифо-сарматскому периоду и отдельным категориям предметов материальной культуры этой эпохи. Номер вышел в 2019 г. и был посвящен юбилею И.П. Засецкой.

Гибель Скифии, шлемы «кубанского типа», раннесарматские зеркала, металлические кольца «зубовско-воздвиженского типа», стеклянные скифосы, охота кочевников, серебряные чаши кур- гана Садовый, нестандартные погребения, саламатинский браслет

Короткий адрес: https://sciup.org/149143827

IDR: 149143827 | УДК: 903’1(470):903.2 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2023.1.15

Текст научной статьи По следам исследований, часть I

DOI:

Цитирование. Засецкая И. П., 2023. По следам исследований. Часть I // Нижневолжский археологический вестник. Т. 22, № 1. С. 308–328. DOI:

В 2019 г. вышел в свет Т. 18, № 2 журнала Нижневолжский археологический вестник, посвященный моему 90-летию, в создании которого приняли участие как мои эрмитажные коллеги, так и сотрудники из различных государственных музеев, высших учебных заведений, а также мои друзья-коллеги из Франции и Венгрии. Особо я хочу поблагодарить всех сотрудников редакции журнала, которые сделали к моему юбилею такой прекрасный подарок. Большое Вам спасибо, друзья мои! Я с огромным интересом познакомилась с вашими исследованиями и мне захотелось высказать свои мысли по поводу прочитанного, так и родилась идея этой работы. Представленные в вышеупомянутом номере журнала работы охватывают хронологический период от VII в. до н.э. до VI в. н.э. В связи с этим я разделила все статьи на две части: в первую – вошел обзор работ, связанных со скифо-сарматским периодом (часть I), а во вторую – ее я надеюсь завершить в недалеком будущем – с эпохой Великого Переселения народов (часть II).

Рассматриваемый номер журнала открывает статья «К дискуссии о причине гибели Скифии» Анатолия Степановича Скрипкина, глубокого исследователя и замечательного педагога, воспитавшего не одно поколение историков [Скрипкин, 2019]. Несмотря на относительно небольшой размер, данную работу можно рассматривать как краткий обзор фундаментального многопланового исследования по истории расселения и исчезновения скифской этнической общности. Однако в целом статья носит дискуссионный характер, она направлена против версии С.В. Полина о гибели Скифии в результате климатических изменений [Полин, 2018, c. 267–287], о чем свидетельствует, по его мнению, отсутствие здесь памятников скифской культуры III в. до н.э.

А.С. Скрипкин, опровергая версию С.В. Полина, опирается как на письменные, так и на археологические данные. В частности, он обращается к Диодору Сицилийскому, который писал: «Эти последние (савроматы = сарматы. – И. З .), много лет спустя сделавшись сильнее, опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истребив побежденных, превратили большую часть страны в пустыню» (Diod., II, 43, 7). Описания Диодора

Сицилийского свидетельствуют о том, что данное нашествие сарматов относится к тому виду миграции, при котором пришлое население уничтожает предшествующее племенное объединение. Аналогичное явление мы наблюдаем в эпоху гуннского нашествия в Европе, о чем писал Аммиан Марцеллин: «неукротимый народ, пылающий неудержимою страстью к похищению чужой собственности, двигаясь вперед среди грабежей и резни соседских народов, дошел до земли Аланов, прежних Массагетов» (Amm. Marc., XXXI, 2, 12). Такого рода миграции приводили к опустошению захваченных территорий, что находит отражение в отсутствии археологических памятников, которые могли бы датироваться непосредственно временем появления захватчиков на этих землях. И только после установления на данных территориях геополитических объединений археологические памятники вновь получают массовое распространение. На наш взгляд, это является одним из важных доказательств причастности сарматов к гибели Скифии (в будущем их самих и памятники их культуры ждет та же судьба – они будут уничтожены гуннами).

Среди публикаций в Нижневолжском археологическом вестнике выделяется группа статей, каждая из которых посвящена исследованию одной группе археологических памятников скифо-сарматской эпохи. Так, например, статья Андрея Юрьевича Алексеева посвящена происхождению бронзовых шлемов, так называемого «кубанского типа» [Алексеев, 2019]. В частности речь идет о находке шлема из Келермесского кургана 15 во время раскопок 1993 г. (см. рис. 1).

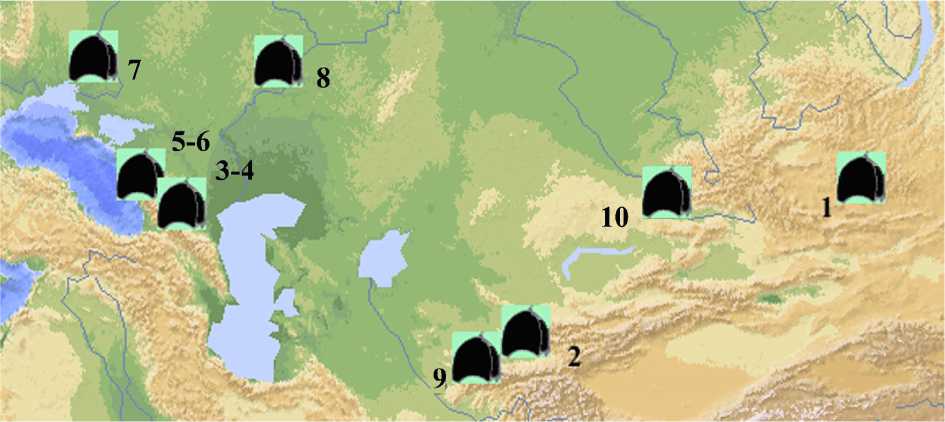

В статье рассматриваются наиболее значимые работы на эту тему, в том числе и публикация 1985 г. Людмилы Константиновны Галаниной, которая представляет собой свод известных на тот момент шлемов «кубанского типа» [Галанина, 1985]. Тогда их насчитывалось 16 экземпляров, но к настоящему времени их количество несколько увеличилось, расширив ареал их распространения от Приднепровья до Монголии (см. рис. 2).

Как отмечает А.Ю. Алексеев, к настоящему времени сформировались три концепции происхождения этих шлемов: северокавказская, переднеазиатская и центрально-ази-

Рис. 1. Бронзовый шлем из кургана 15 Келермесского могильника (по: [Алексеев, 2019, с. 227, детали рис. 1])

Fig. 1. Bronze helmet from kurgan 15 of the Kelermes Cemetery (after: [Alekseev, 2019, p. 227, detail of fig. 1])

Рис. 2. Карта-схема ареала шлемов «кубанского» типа (по: [Алексеев, 2019, с. 230, рис. 4])

Fig. 2. Map-scheme of the area of helmets of the “Kuban Type” (after: [Alekseev, 2019, p. 230, fig. 4])

атско-северокитайская. Второй из них придерживалась Л.К. Галанина, рассматривая китайские находки через призму подражания «древневосточной основе» [Галанина, 1985]. Ее поддерживали М.В. Горелик [1982] и Н.Л. Членова [1993]. В отличие от вышеуказанных ученых, А.Ю. Алексеев склоняется к точке зрения о происхождении данного типа шлемов с территорий Центральной Азии и севера Китая в эпоху Западного Чжоу. Он отмечает, что так называемые «кубанские шлемы» обладают такими характерными чертами чжоуских образцов, как техника литья, петля в верхней части, фигурный лицевой вырез, вырез в затылочной части, гребень на макушке и др. Однако следует отметить, что, несмотря на все приведенные А.Ю. Алексеевым аргументы, вопрос о происхождении шлемов «кубанского типа», по моему мнению, в настоящее время по-прежнему остается открытым.

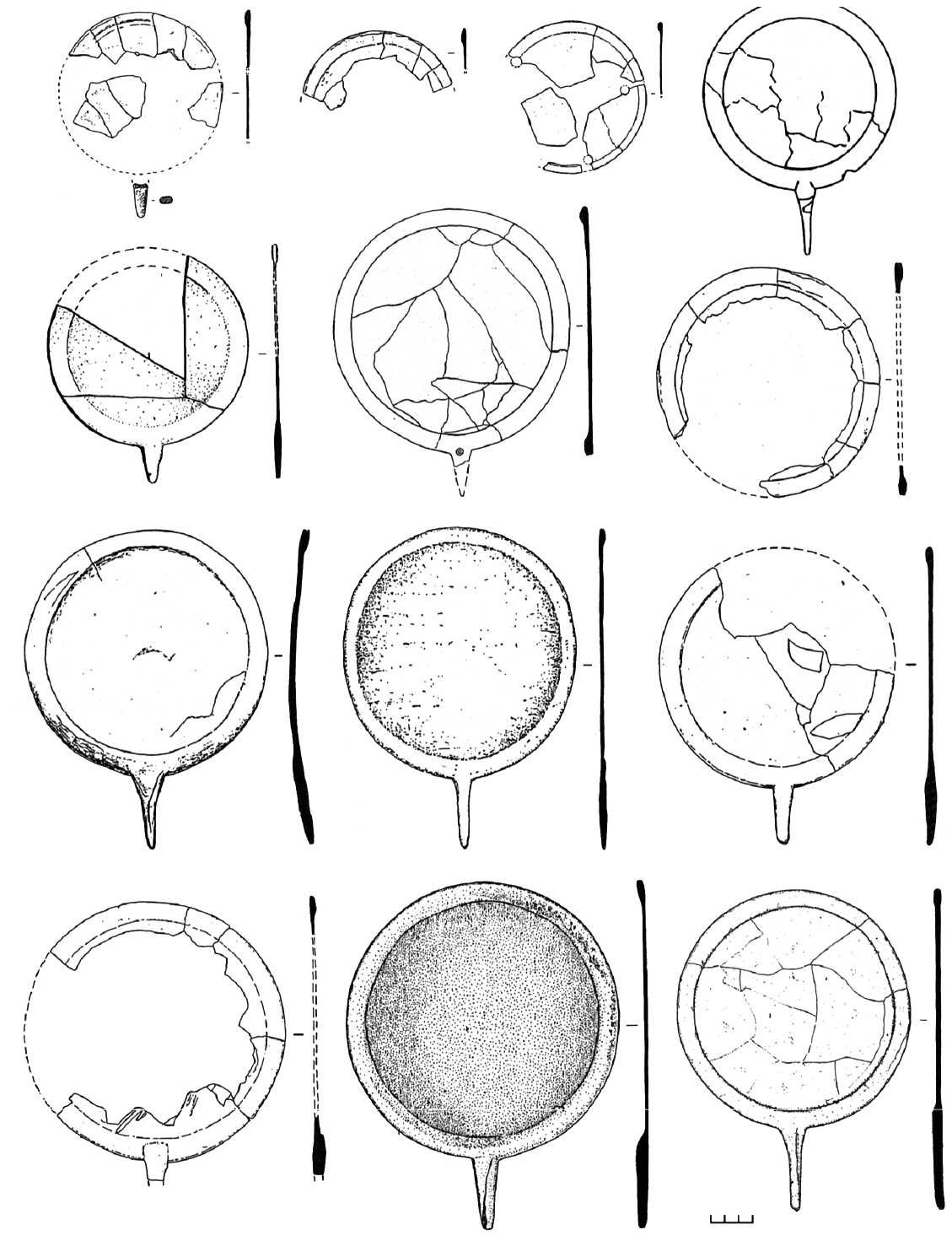

Статья Вячеслава Петровича Глебова «Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья» [Глебов, 2019] посвящена классификации и хронологии зеркал, найденных на территории Нижнего Подонья в погребальных комплексах, одну часть которых автор датирует II–I вв. до н.э., а другую – I в. до н.э. – I в. н.э. В.П. Глебов подчеркивает, что зеркала – археологические памятники разных эпох – не раз становились объектом исследования ученых, поскольку являлись не только предметами материальной культуры, но, возможно, и атрибутами, связанными с различными магическими представлениями и ритуальными практиками. Данное предположение мне представляется совершенно верным.

Выделяя в отдельный тип крупные зеркала диаметром от 16 до 18 см с валиком по краю и без ручки и со штырем для ручки (рис. 3), автор справедливо относит их к раннесарматской культуре, но ограничивает их дату II–I вв. до н.э.

Несмотря на то что я не могу проверить даты всех комплексов Нижнего Подонья, в которых были найдены подобные зеркала, я согласна с В.П. Глебовым, что основная масса погребений с такими находками относится действительно к указанным им датам. Хотелось

Рис. 3. Зеркала и фрагменты зеркал отдела 2 (по: [Глебов, 2019, с. 95, рис. 2])

Fig. 3. Mirrors and fragments of mirrors of department 2 (after: [Glebov, 2019, p. 95, fig. 2])

бы только отметить, что вышеупомянутые зеркала, характерные для раннесарматской культуры Нижнего Поволжья и Приуралья III в. до н.э., а значит, не исключено, что какая-то часть нижнедонских находок должны относится именно к этому времени, что соответствует историческим событиям, а именно появлению сарматов на территории нижнедонских степей и гибели скифского царства.

Далее автор подробно рассматривает особую роль зеркал в ритуальных магических действиях у древних племен, в частности у сарматов, о чем писали многие другие исследователи. Он справедливо отмечает, что основная масса зеркал была найдена в женских погребениях. Кроме целых экземпляров в могилах было обнаружено множество их фрагментов, которые как бы олицетворяли собой целый предмет. Дальнейшая часть статьи посвящена ритуальному действию, связанному с порчей предметов, в частности зеркал, на которых мы фиксируем зарубки. Подобного рода манипуляции учеными объясняются как желание носителей культуры, участников похорон, облегчить переход души усопшего в мир иной, а также, добавлю, возможно, воспрепятствовать возвращению его обратно. Напомню, что до сих пор в Европе сохранился обычай, восходящий к древней обережной магии, завешивать все зеркала в доме, после смерти проживавшего в нем человека.

Нужно отметить, что порче подвергались не только зеркала, но и другие вещи, сопровождавшие умершего: оружие, украшения, посуда и прочие предметы обихода. Например, в знаменитом погребении Хохлач подобного рода порча предметов наблюдается на дорогих высокохудожественных золотых изделиях, как, например, гривна или чаша с ручкой в виде лося [Засецкая, 2011, с. 84, кат. 2, с. 160, кат. 8]. Подобное ритуальное «умерщвление» вещей бытовало у отдельных народов Евразии вплоть до конца XX в.: «Обычай порчи одежды покойника зафиксирован и у нижнеобских хантов, которые также “отмечали” погребальный инвентарь: в посуде делали дыры, от деревянных вещей отстругивали щепку. Информанты объясняли это представлениями о том, что в загробном мире все наоборот: в мире людей одежда и вещи поврежденные, а в мире мертвых – целые» [Мартынова, 2009, с. 56–61].

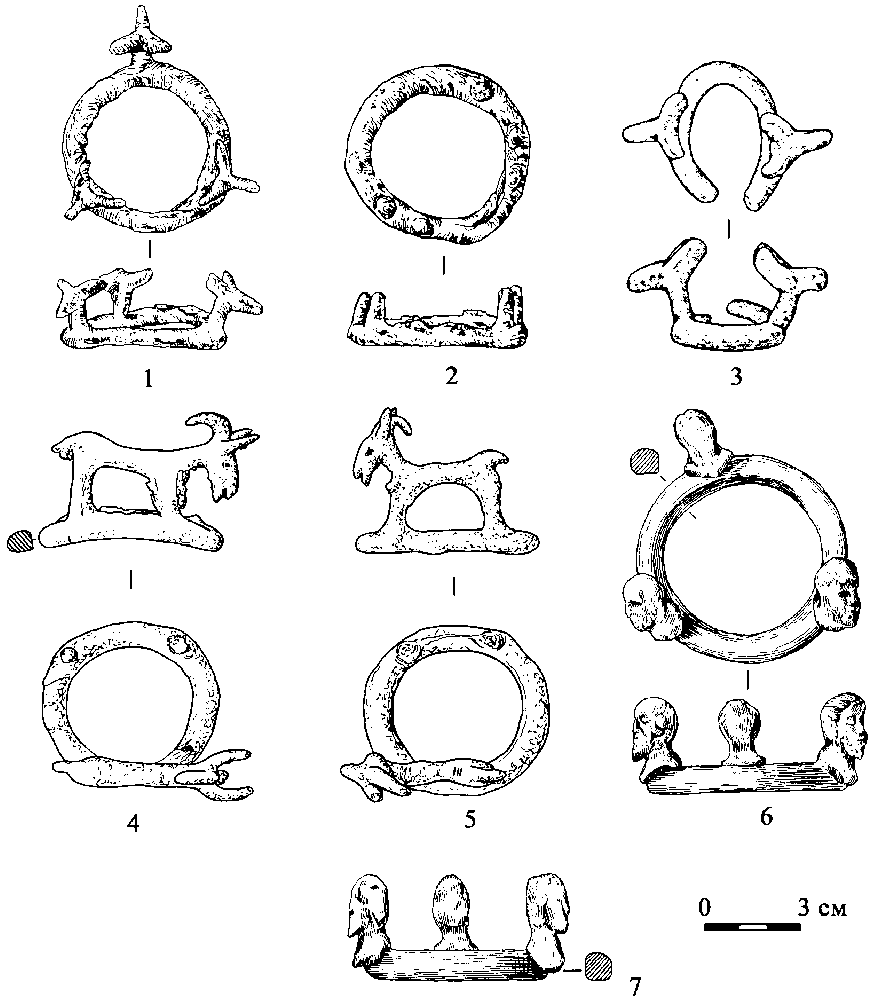

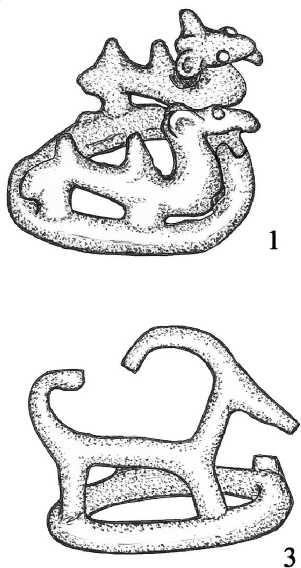

Несомненный интерес представляет работа Сергея Вячеславовича Воронятова «О металлических кольцах “зубовско-воздви-женского типа” со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями» [Воронятов, 2019], посвященная группе оригинальных находок – бронзовым кольцам со скульптурными изображениями животных, мужских голов и столбиков (см. рис. 4).

Такие кольца, как правило, представлены парой изделий одинакового размера (5,5– 6 см в диаметре), исполненных в одной технике литья, при этом фигурки сделаны отдельно (литье по восковой модели) и припаяны к кольцам. Большинство из них представляют собой зооморфные изображения, преимущественно, козлов, верблюдов, мулов, а также мужских голов (по три на каждом кольце) или столбиков, сгруппированных также по три штуки (при этом в каждой группе утрачено по одному из столбиков). Последние были найдены в погребении из могильника у аула Ха-тажукай вместе с парой колец с тремя головами мулов [Гущина, Засецкая, 1989, табл. VII, кат. 62, 63].

Главный вопрос, который возникает перед авторами публикаций этих находок, является их назначение. К сожалению, ни в одном случае нам неизвестно точное расположение этих колец в могиле относительно погребенных. Одни полагали, что кольца могли быть навершиями [Засецкая, 1979, с. 110], другие считали, что кольца служили деталями конского снаряжения [Отчет ... , 1902, с. 49; Медведев, Сафонов, 2006, с. 81]. Этой точки зрения придерживается и С.В. Воронятов. Однако конструктивные особенности самих предметов и обстоятельства, при которых они были найдены, противоречат подобной гипотезе. Если мы обратимся к украшениям конского снаряжения сарматской эпохи, то увидим, что и крупные фалары наплечных и нагрудного ремней, и бляшки от уздечных ремней представлены изображениями животных, сделанных в низком рельефе [Засецкая, 2019, табл. XV, XXVII–XXIX].

И конечно, необходимо указать, что данные кольца были найдены в основном только в женских погребениях, причем, судя по сопутствующим им золотым изделиям, усопшие были представительницами знат-

Рис. 4. Бронзовые кольца со скульптурными изображениями (по: [Воронятов, 2019, с. 150, рис. 1, с аннотациями автора]):

1, 2 – Хатажукаевский (по: [Гущина, Засецкая, 1989, табл. VII, 62,63 ]); 3 – «Садовый», Воздвиженская, кург. 2 (по: [Беглова, 2007, рис. 5, 1 ]); 4, 5 – Тифлисская, кург. 50 (по: [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 16, 153 ]);

6 – Усть-Лабинская, кург. 33 (по: [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 42 ,386 ]); 7 – Усть-Лабинская, кург. 38

(по: [Гущина, Засецкая, 1994, табл. 45, 425 ])

Fig. 4. Bronze rings with sculptural images (after: [Voronyatov, 2019, p. 150, fig. 1, Annotated by the Author]):

1, 2 – Khatazhukaevsky (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1989, pl. VII ,62,63 ]); 3 – “Sadovyy”, Vozdvizhenskaya, kurgan 2 (after: [Beglova, 2007, fig. 5, 1 ]); 4, 5 – Tiflis, kurgan 50 (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1994, pl. 16, 153 ]);

6 – Ust-Labinskaya, kurgan 33 (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1994, pl. 42, 386 ]); 7 – Ust-Labinskaya, kurgan 38 (after: [Gushchina, Zasetskaya, 1994, pl. 45, 425 ])

ных родов. Данный факт отмечает и С.В. Во-ронятов, но почему-то игнорирует его при построении своей доказательной базы. Между тем ни в одном мужском погребении зу-бовско-воздвиженской группы, как и в погребениях из «Золотого кладбища» подобных колец никогда не было обнаружено [Гу- щина, Засецкая, 1989, табл. V, XI; Гущина, Засецкая, 1994, табл. 7, 14, 29, 40, 43, 49, 56]. На мой взгляд, парные кольца, возможно, служили украшениями наверший таких изделий, как, например, жезлы, и использовались во время ритуальных действий, в которых именно женщине отводилась главная роль (рис. 5). Данная версия представляется более логичной, в контексте анализа находок из вышеупомянутых погребений. Тем не менее вопрос о функциональном назначении этих колец по-прежнему остается дискуссионным, как и многое другое в историко-гуманитарных науках.

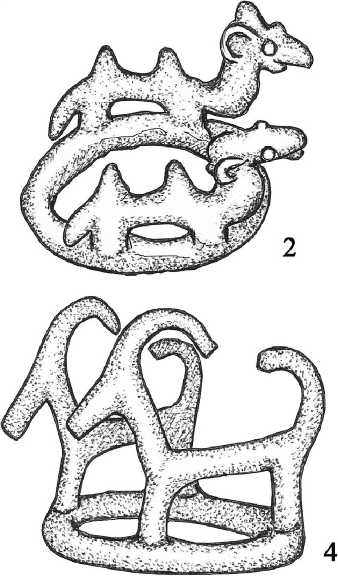

К группе публикаций, посвященных исследованию одной категории вещей скифо-сарматской эпохи, можно отнести и статью Натальи Юрьевны Лимберис и Ивана Ивановича Марченко «Меотские погребения со стеклянными скифосами зубовского типа» [Лимберис, Марченко, 2019]. Они относят эти сосуды к типу IIIб варианта 2 по классификации И.П. Засец-кой и И.И. Марченко, опубликованной в Археологическом сборнике Государственного Эрмитажа 1995 г. [Засецкая, Марченко, 1995, с. 90–104]. В основу данной статьи вошли исследования авторов, проходивших независимо друг от друга еще в 1980-х годах. Случилось так, что Иван Иванович Марченко пришел в Эрмитаж к Ирине Петровне Засецкой – хранителю прикубанских древностей, попросить разрешения опубликовать стеклянные скифосы в связи с подготовкой статьи по данному материалу. Однако оказалась, что И.П. Засецкая готовит эти же находки к публикации. Из дальнейшего разговора двух ученых выяснилось, что выработанные авторами типологии стеклянных скифосов и сосудов, их датировка и метод, который использовался для выявления этой классификации были тождественны, что и послужило причиной для дальнейшего совместного исследования. И мне очень приятно было узнать, что наша работа, как отмечают Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко, до сих пор используется моими коллегами-археологами, в том числе самими авторами в рассматриваемой статье, в которой речь идет о датировке

Рис. 5. Бронзовые кольца со скульптурными изображениями (по: [Воронятов, 2019, с. 152, детали рис. 3, с аннотациями автора]):

1, 2 – Больше-Дмитриевский, кург. 96 (рисунок автора, без масштаба);

3, 4 – Никольский, кург. 2 (по: [Засецкая, 1979, рис. 14], без масштаба)

Fig. 5. Bronze rings with sculptural images

(after: [Voronyatov, 2019, p. 152, details in fig. 3, Annotated by the Author]):

1, 2 – Bolshe-Dmitrievsky, kurgan 96 (drawing by the author, not to scale);

3, 4 – Nikolsky, kurgan 2 (after: [Zasetskaya, 1979, fig. 14], not to scale)

двух погребений из Прикубанья, где были найдены стеклянные скифосы зубовского типа. Материал этих погребений дает широкую дати- ровку I в. до н.э. – I в. н.э., но присутствие в них таких скифосов позволяет сузить хронологические рамки до первой половины I в. н. э (рис. 6).

Рис. 6. Могильник Старокорсунского городища № 2, погр. 28в (по: [Лимберис, Марченко, 2019, с. 242, рис. 3, с аннотациями авторов]):

1 – план и разрез могильной ямы; 2 – кувшин сероглиняный; 3 – миска сероглиняная;

4 – темляк костяной; 5 – скифос стеклянный; 6 – меч железный

Fig. 6. Burial ground of the Starokorsunsky settlement no. 2, burial 28в (after: [Limberis, Marchenko, 2019, p. 242, fig. 3, Annotated by the Authors]):

1 – plan and section of the grave pit; 2 – gray clay jug; 3 – gray clay bowl;

4 – bone lanyard; 5 – glass skyphos; 6 – iron sword

Особый интерес у меня вызвала работа Сергея Ивановича Лукьяшко «Охота степных кочевников Причерноморья в раннем железном веке» [Лукьяшко, 2019]. Прежде всего, следует отметить, что археологи обращаются к данной теме очень редко, поэтому эта публикация сразу же привлекла к себе мое внимание.

В основе работы лежат как археологические, так и письменные источники. В частности автор обращается к Публию Вергилию Марону [1971, с. 140–141, 368–376, 410]. Кар-хеологическим источникам относятся как костные останки диких животных на поселениях и городищах скифской эпохи, так и изображения на предметах торевтики.

Сергей Иванович выделяет несколько видов охоты, которые применялись кочевыми племенами, в том числе скифами. Основными коллективными способами охоты были загонная и облавная (на парнокопытных, оленей, лосей и др.), но в то же время автор отмечает существование и индивидуальной охоты.

Для меня основной интерес этой статьи заключается в том, что автор для подтверждения своих доводов обращается к предметам изобразительного искусства скифской эпохи. Так, например, рассматривая золотую бляшку из кургана Куль-Оба, на которой изображена охота на зайца, можно увидеть всадника с дротиком в руках, нацеленным на жертву, зайца, поза которого явно свидетельствует о том, что он спрятался или притаился (рис. 7).

Бляшку автор рассматривает как доказательство существования индивидуальной охоты, что, несомненно, верно. Однако в то же время это не просто изображение реального действия, а отражение мифологического мышления древних кочевников. Из письменных источников и заключений исследователей можно сделать вывод, что заяц воспринимался скифами как некий защитник, подтверждением чему может служить сообщение Геродота о помощи, якобы оказанной зайцем, появление которого предотвратило битву между скифами и войсками Дария (Геродот, IV, 134). Особому семиотическому статусу зайца, почитавшегося залогом благополучия в скифском обществе, и потому являвшимся ценным жертвенным животным, посвятил часть своего исследования Д.С. Раевский в

Рис. 7. Золотая бляшка из кургана Куль-Оба (по: [Лукьяшко, 2019, с. 69, рис. 1])

Fig. 7. Golden plaque from the Kul-Oba kurgan (after: [Lukyashko, 2019, p. 69, fig. 1])

работе «Модель скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э.» [Раевский, 1985, с. 63]. Он полагал, что изображение охоты на зайца подразумевает желание охотников добыть заветного зверька, для последующего принесения его в жертву.

Примером псовой охоты С.И. Лукьяшко считает сцену на серебряной чаше из кургана Солоха, где представлена охота на льва и на фантастическую львицу с козлиными рогами. Действительно, данная композиция, поскольку в ней присутствуют собаки, может считаться весомым аргументом в пользу гипотезы о существовании псовой охоты, но вместе с этим это изображение, по моему мнению, также является отражением традиционных мифологических представлений, бытовавших у древних этнических общностей.

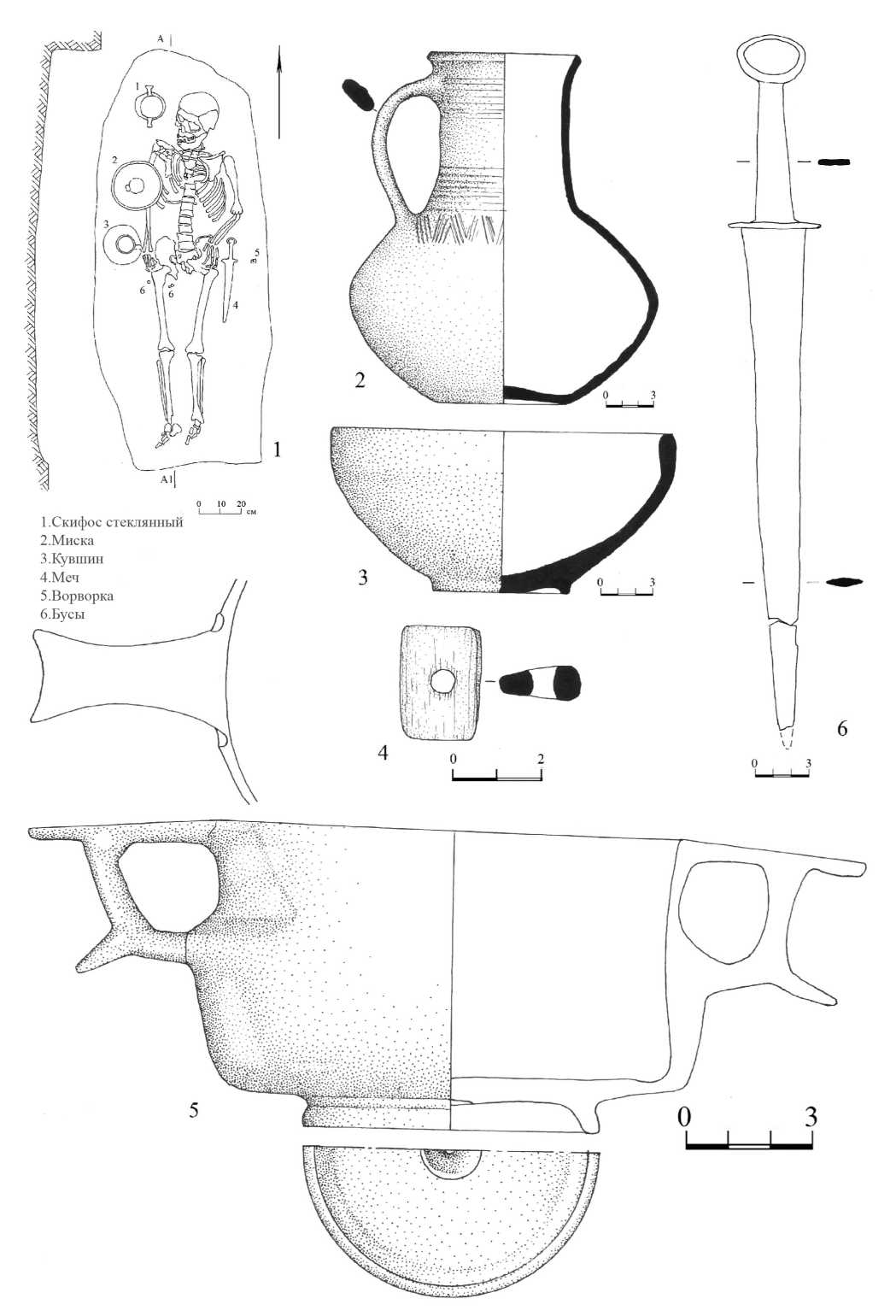

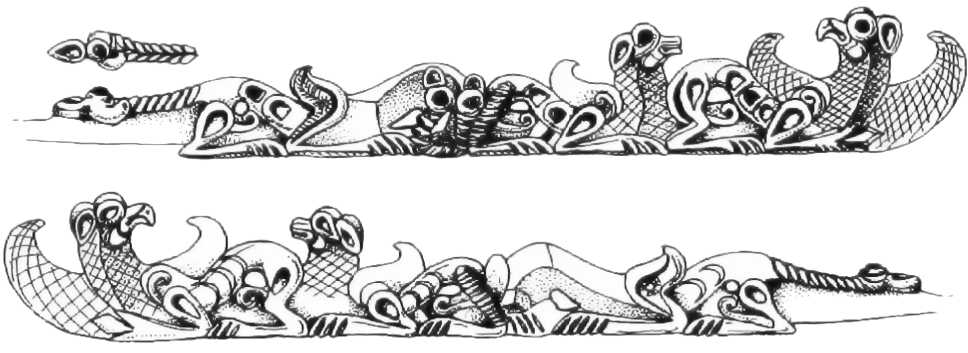

Кроме того, С.И. Лукьяшко ставит вопрос и о существовании у скифов охоты с использованием ловчих птиц. И, хотя мы не имеем прямых доказательств о существовании такого рода промысла у скифов, костные останки хищных птиц: беркутов, ястребов, соколов и др., найденные на скифских поселениях, позволяют предположить его существова- ние. Автор описывает ряд золотых пластин из сибирской коллекции, в которых присутствуют сцены нападения хищных птиц на других животных. На одной из них – птица, терзающая яка. На другой – борьба за добычу (тушку парнокопытного животного) между волком-собакой, тигром и хищной птицей. По моему мнению, именно хищным птицам на этих пластинах отводится главная роль (рис. 8).

Далее С.И. Лукьяшко характеризует еще две золотые пластины: одну из Семибратнего кургана, на которой мы видим сцену нападения хищной птицы на животное, и вторую из Сибирской коллекции, где изображена птица уже с добычей в когтях (см. рис. 9).

В этой связи интересно было бы проанализировать сюжет композиции, украшающей ножны кинжала из богатого воинского погребения, обнаруженного в Горгиппии (I–II в. н.э.), где также имеется изображение нападения (охоты) хищной птицы на зайца (см. рис. 10).

Сцены охоты на золотых пластинах и на других скифских предметах: бляшках, сосудах, возможно, навеяны реальными событиями, на что может указывать, во-первых, главенствующее положение птиц в композициях, а во-вторых, особая детализация их внешне-

Рис. 8. Пряжка из Сибирской коллекции Петра I (по: [Лукьяшко, 2019, с. 71, рис. 5])

Fig. 8. Buckle from the Siberian collection of Peter I (after: [Lukyashko, 2019, p. 71, fig. 5])

Рис. 9. Пластины со сценами охоты хищных птиц:

1 – Семибратний курган (по: [Лукьяшко, 2019, с. 71, рис. 6]);

2 – Сибирская коллекция Петра I (по: [Лукьяшко, 2019, с. 72, рис. 7])

Fig. 9. Plates with hunting scenes of birds of prey:

1 – Semibratny kurgan (after: [Lukyashko, 2019, p. 71, fig. 6]);

2 – Siberian collection of Peter I (after: [Lukyashko, 2019, p. 72, fig. 7])

Рис. 10. Сцена нападения хищной птицы на зайца – деталь композиции на золотых ножнах кинжала из Горгиппии (по: [Засецкая, 2015, рис. 23]) Fig. 10. The scene of a bird of prey attacking a hare – a detail of the composition on the golden scabbard of a dagger from Gorgippia (after: [Zasetskaya, 2015, fig. 23])

го вида, которая предполагает непосредственный контакт человека с птицами, а значит и вероятность существования ловчей охоты с их использованием. Таким образом, наблюдения С.И. Лукьяшко позволяют по-новому осмыслить сцены охоты, сохранившиеся на вышеперечисленных предметах скифской торевтики.

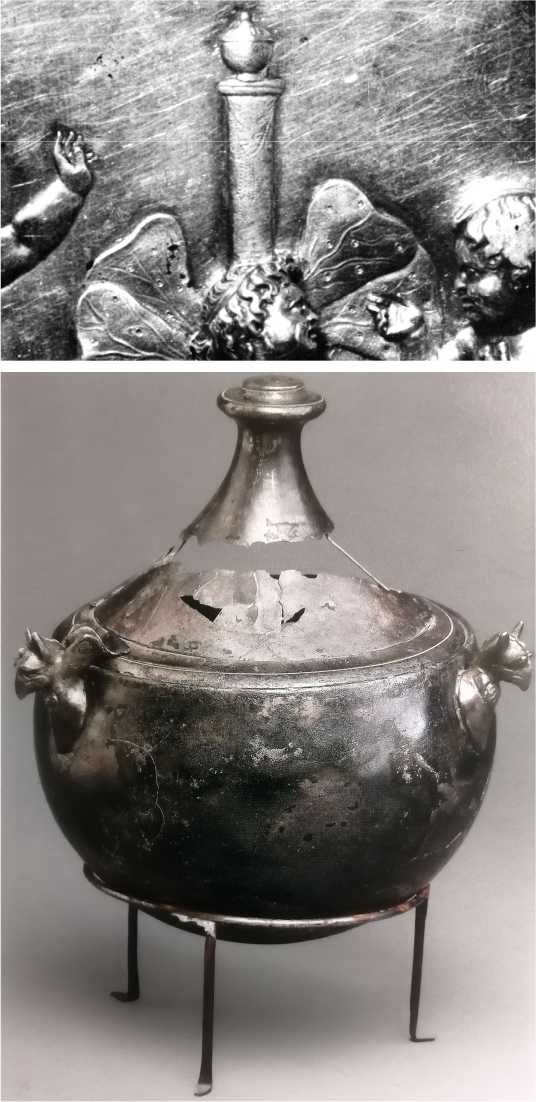

Статья Бориса Ароновича Раева «Эрот и Психея на медальонах чаш из Садового кургана: новые данные» [Раев, 2019] посвящена анализу медальонов на двух серебряных чашах из сервиза, обнаруженного в кургане Садовый в 1962 г., а также происхождению и времени бытования ритуальных серебряных сосудов типа экземпляра, найденного в кургане Хохлач в 1864 году.

Сравнительный анализ чаш показал, что они сделаны разными мастерами: одна из них отличается небрежностью в исполнении [Раев, 2019, с. 77]. Медальоны же представляют собой одинаковые композиции, центральным элементов которых является колонна, к которой в одном случае привязан Эрот, а в другом – Психея. В обеих сценах наверху колонны изображены ритуальные сосуды, тури- булумы. Именно их автор справедливо сравнивает с сосудом из кургана Хохлач (рис. 11).

Чтобы проследить хронологию этих сосудов автор обращается к исследованиям М.Ю. Трейстера [Treister, 2004] и А. Саковс-ки [Sakowski, 1998]. В результате Б.А. Раев приходит к выводу, что эти сосуды могли бытовать в течение эллинистического и римского времени.

Рис. 11. Турибулумы – ритуальные сосуды:

1 – изображение на медальоне чаши РОМК, инв. КП 2544 (по: [Раев, 2019, c. 82, рис. 3–2]);

2 – сосуд из кургана Хохлач (по: [Засецкая, 2011, с. 224, ил. 118])

Fig. 11. Turibula ritual vessels:

1 – detail of the bowl medallion, Rostov Regional Museum of Local History, КП 2544 (after: [Raev, 2019, p. 82, fig. 3–2]);

2 – a vessel from the Khokhlach kurgan (after: [Zasetskaya, 2011, p. 224, ill. 118])

В заключении автор затрагивает вопрос о месте изготовления как серебряных чаш, так и сосуда из кургана Хохлача, полагая, что все они были созданы в мастерских одного региона. По мнению Р. Петровски, это могла быть Аттика [Petrovszky, 1996, S. 328, 336], а с точки зрения М.Ю. Трейстера таким регионами являлись Малая Азия, Сирия или Египет [Мордвинцева, Трей-стер, 2007, с. 35]. Однако Борис Аронович, хотя и склоняется к версии М.Ю. Трейстера, полагает, что дальнейшие исследования помогут сузить предполагаемый ареал их производства.

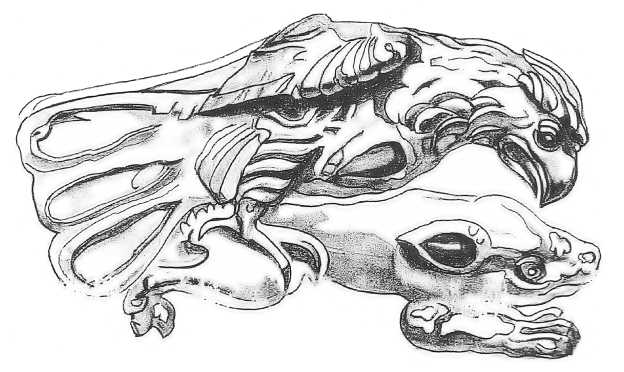

Статья Елены Федоровны Корольковой «Саламатинский браслет: проблема идентификации звериных образов» [Королькова, 2019, с. 156–168], разумеется, не могла оставить меня равнодушной, поскольку Саламатинско-му комплексу было посвящено мое первое научное исследование, построенное на археологических материалах Эрмитажа, поэтому я позволю себе сделать небольшое отступление и рассказать о том, как появилась моя статья по Саламатинскому погребению.

Я поступила на работу в Эрмитаж в феврале 1953 г. в отдел археологии, который тогда назывался Отдел истории первобытной культуры, в сармато-готскую секцию. Во главе этой секции стояла Кира Михайловна Скалон. Будучи главным хранителем нашего отдела, Кира Михайловна исполняла также обязанности хранителя древностей сармато-готского времени. Она-то и предложила мне сделать публикацию сала-матинского комплекса, в который, в том числе, входил и золотой спиральный браслет (рис. 12, 1 ).

Следует отметить, что в целом 1953 г. для Эрмитажа был ознаменован появлением большого количества молодых сотрудников, выпускников исторического факультета Ленинградского университета, а также – искусствоведов, окончивших Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Данное обстоятельство обусловило организацию Молодежной научной сессии, состоявшейся в 1954 году. Именно на ней я и выступила с докладом по Саламатинскому погребению, а затем, превратив этот доклад в статью, сдала ее в Сообщениях Эрмитажа, но, к сожалению, статья была опубликована только в 1959 г. [Берхин, 1959], поскольку в 1954 г. известный археолог-исследователь Валентин Павлович Шилов, ведя раскопки на знаменитом большом Калиновском могильнике у с. Калиновка в Волгоградской области, нашел женское погребение с золотыми украшениями: гривной, серьгами и спиральными браслетами с зооморфными изображениями на концах. Данные находки он передал в Эрмитаж и одновременно со мной направил свое сообщение в редакцию. Естественно, его работе было отдано предпочтение, и она была опубликована в 1956 г. [Шилов, 1956].

А теперь, после краткого экскурса в историю изучения Саламатинского комплекса, вернемся к статье Елены Федоровны Корольковой [Королькова, 2019], которая, как и большинство ее публикаций, является не узко специальной работой по археологии, а скорее культурологическим исследованием. Она рассматривает формирование стилистических особенностей изобразительного искусства скифо-сарматской эпохи, в контексте истории межэтнических контактов и взаимовлияния между «культурами по-стахеменидского Ирана, Китая и миром евразийских кочевников» [Королькова, 2019, с. 163].

Оставляя в стороне затронутые ею проблемы, связанные с этнокультурными традициями скифского общества и стереотипами их мифологического мировоззрения, которые требуют отдельного анализа, обратимся к главной цели, поставленной автором – «идентификации звериных образов» на саламатинском браслете (см. рис. 12, 2 ) и прежде всего к их якобы китайскому происхождению. Это мнение было высказано Вадимом Зуевым, который утверждает, что на саламатинском браслете изображен китайский мифологический зверь – ЦиЛинь, сын дракона [Зуев, 2017, с. 67–68]. В частности, В.Ю. Зуев предполагает, что знак на плече животного является крылом, традиционным для китайского дракона, однако в искусстве сарматов при создании образов крылатых существ на гривнах или браслетах, крылья изображались полностью (см. рис. 13).

Более того, для сарматского звериного стиля характерно отчетливое акцентирование разными способами мышц мускулатуры плеч или бедер. Часто это делалось при помощи цветных вставок, но также и графическими линиями. Например, на фигуре козла с золотой обкладки из сарматского погребения I в. н.э. у с. Барановка Волгоградской области, бедро выделено с помощью спиральной линии в технике гравировки (см. рис. 14).

Рис. 12. Браслет из погребения у с. Саломатино:

1 – общий вид; 2 – деталь (по: [Засецкая, 2019, табл. VIII, a ])

Fig. 12. Bracelet from a burial near the village Salomatino:

1 – general view; 2 – detail (after: [Zasetskaya, 2019, table VIII, a ])

Рис. 13. Декоративные детали гривны из Ногайчинского кургана (по: [Засецкая, 2019, с. 138, табл. VI, б ])

Fig. 13. Decorative details of the hryvnia from the Nogaychinsky kurgan (after: [Zasetskaya, 2019, p. 138, table VI, b ])

Рис. 14. Пластина из погребения из Барановки (по: [Засецкая, 2019, табл. XXXI, a ])

Fig. 14. A plate from the Baranovka village burial (after: [Zasetskaya, 2019, Pl. XXXI, a ])

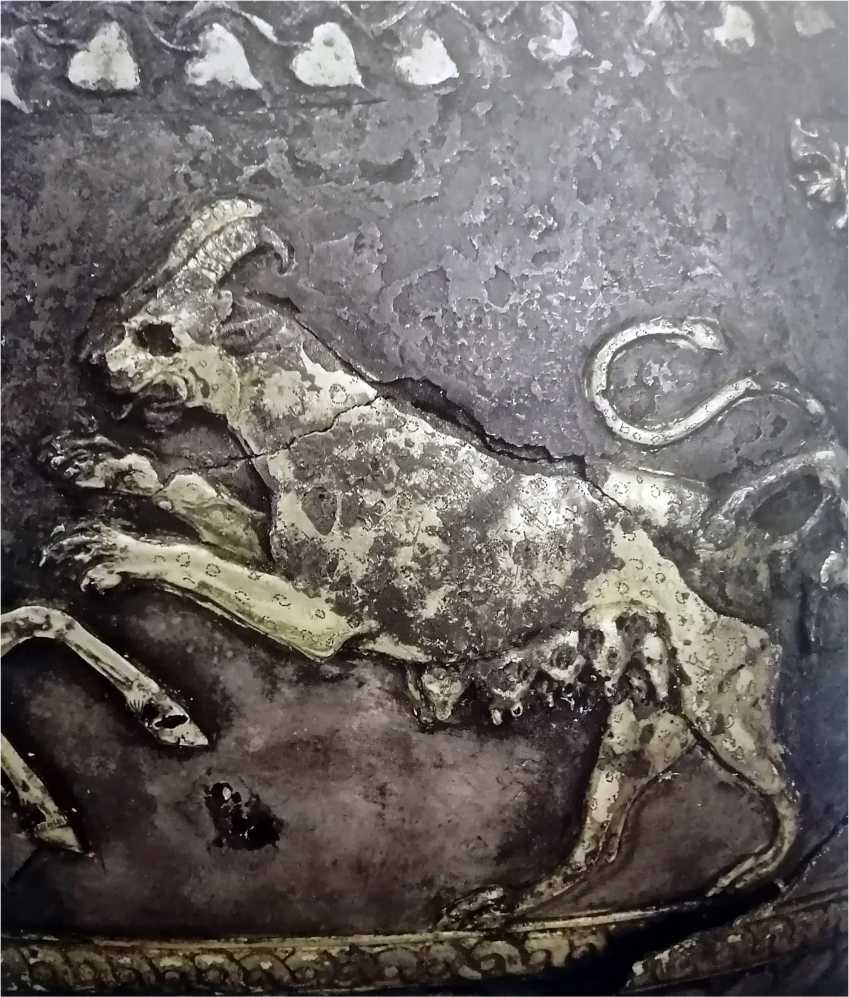

Кроме плеча на саламатинском браслете при помощи графических линий воспроизведены и ребра, что также является типичным для изображений сарматского звериного стиля. Все вышеперечисленные стилистические особенности были традиционны для переднеазиатского, а не китайского ювелирного искусства. Так, например, подобные черты мы можем наблюдать на серебряной ручке сосуда в виде дикого козла из Амударьинского клада, плечо которого выделено дуговидными полосами, бедра – кругами, выполненными в низком рельефе, а ребра – прямыми графическими линиями (рис. 15).

Кроме того, поза козла с поджатыми передними лапами и вытянутыми задними ногами характерна для изображения копытных животных в сарматском искусстве, что мы и наблюдаем в фигуре животного на саламатинском браслете.

Елена Федоровна справедливо отрицает тождество китайского Ци Линя и саламатин-ского зверя, приводя ряд доказательств, опровергающих точку зрения В. Зуева, однако она соглашается с возможностью влияния китайского искусства на рассматриваемый нами звериный образ, при этом не уточняя, что конкретно она имеет в виду. Одновременно с этим Елена Федоровна не согласна и с моими предположениями о том, что на сала-матинском браслете изображена фигура козла. В качестве одного из аргументов она приводит изображение морды зверя, заканчивающегося, по ее мнению, «пятачком», то есть кружком, на котором расположены ноздри и широкий рот животного. Для меня осталось неясным, что подразумевается в рассматриваемой статье под определением «пятачок». Обычно таким образом называют вздернутый

Рис. 15. Серебряная ручка сосуда (по: [Зеймаль, 1979, с. 34, кат.10])

Fig. 15. Silver handle of a vessel (after: [Zeimal, 1979, p. 34, cat. 10])

нос с широкими ноздрями у поросенка или кабана, которым тот роет землю. Свиной пятачок имеет определенную форму, отличную от изображения на морде саламатинского животного. На мой взгляд, здесь мы сталкиваемся со схематичным изображением, сделанным мастером, что свидетельствует о небрежности в работе, на что, кстати, указывает и Елена Федоровна. Фигура выполнена в технике литья, причем рога и длинные уши были сделаны отдельно, и позднее вставлены в специально вырезанные для них мастером отверстия. Удлиненный нос был обрезан или не сформирован до конца, вследствие чего и образовалась та плоская поверхность, на которую, однако, мастер схематично нанес две ноздри и линию рта. Интересно отметить, что подобный круглый срез мы наблюдаем на стилизованных фигурах козлов на бронзовых кольцах из Никольского могильника Астраханской области [Засецкая, 1979, рис. 14] (рис. 5,3–4). При всем моем уважении к Елене Федоровне, я не могу согласиться с ее выводами [Королькова, 2019, с. 163] и остаюсь при своем мнении, что в основе образа на саламатинс-ком браслете лежит изображение козла, о чем свидетельствует парнокопытность животного – деталь, которую тщательнейшим образом подчеркнул мастер изделия, его поза, о чем мы писали ранее, наличие рогов и длинных ушей. Однако длинный хвост хищника, не свойственный копытным, говорит и о некоторой фантастичности образа. К сожалению, мs никогда не узнаем, почему львица на серебряной чаше из кургана Солоха изображена с козлиными рогами (рис. 16), а козел на сала-матинском браслете – с длинным хвостом.

Особое значение имеет статья Марии Афанасьевны Балабановы и Евгения Владимировича Перервы «Special Rituals, Rites and

Рис. 16. Изображение львицы на сосуде из кургана Солоха (по: [Алексеев, 2012, с. 157])

Fig. 16. Image of a lioness on a vessel from the Solokha kurgan (after: [Alekseev, 2012, p. 157])

Customs of Treatment of Human Bodies (A Case Study of Sarmatian Cultures)» [Balabanova, Pererva, 2019], посвященная особенностям погребального обряда на основе антропологических материалов из сарматских погребений I–IV вв. н.э. Наряду с традиционным положением умерших на спине, авторы выделяют ряд погребений, в которых покойники были положены на живот, лицом вниз. В некоторых случаях руки и ноги у них были связаны. По мнению М.А. Балабановой и Е.В. Перервы, это останки приговоренных к смертной казни. Большинство погребений на животе относятся к позднесарматскому времени и датируются III–IV вв. н.э., хотя встречаются и в более раннее время.

Значительная часть статьи посвящена манипуляциям с черепами в захоронениях, среди которых встречаются погребения с обезглавленными покойниками, где черепа лежат рядом, и отдельные захоронения черепов. К тому же авторы указывают на наличие ряда черепов, несущих следы различных травматических действий, совершенных как при жизни, так и после смерти (деформация, трепанация). Нарушения традиционного погребального обряда, по мнению авторов, могли быть обусловлены причинами разного рода: во-первых, существованием обычаев, таких как человеческие жертвоприношения или ритуальное умерщвление старых людей, а во-вторых, причастностью покойного к практикующим вредоносную магию (колдунам) либо к «преступному миру».

В связи с вышеизложенным следует упомянуть загадочность погребения в знамени- том кургане Хохлач, расположенном на окраине г. Новочеркасска на Нижнем Дону, в котором были обнаружены тайники с золотыми изделиями, устроенные в глинистом слое – выкиде из могилы, в то время как самого погребения в могильной яме обнаружено не было. Не было и следов разграбления могилы, при котором, как в самой могиле, так и в засыпи обычно встречаются обломки костей умерших. Этому факту и подобным искажениям традиционной погребально-похоронной обрядности была посвящена конференция 2016 г. «Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические захоронения и ограбления». В сборнике материалов этой конференции особый интерес представляет статья М.А. Очир-Горяевой [Очир-Горяева, 2016], в которой дается описание особого ритуала – изъятия погребенного из могилы, с целью снятия с мертвеца драгоценностей, который, по ее мнению, существовал у кочевников южнорусских степей [Засецкая, 2020, с. 726]. Возвращаясь к статье М.А. Балабановой и Е.В. Перервы, хотелось бы подчеркнуть актуальность и значимость рассматриваемой ими темы, отражающей некоторые важные аспекты мировоззрения носителей сарматской культуры.

В заключение этого обзора я еще раз хотела бы поблагодарить всех, кто принял участие в номере журнала, посвященном моему юбилею. Разносторонность тематики представленных статей показывает, насколько широка сфера интересов исследователей, занимающихся скифо-сарматской проблематикой.

Список литературы По следам исследований, часть I

- Алексеев А. Ю., 2012. Золото скифских царей в собрании Эрмитажа. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. 271 с.

- Алексеев А. Ю., 2019. Шлем «кубанского» типа из Келермесского могильника (раскопки 1993 г.) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 221–234. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.14

- Берхин И. П., 1959. Сарматское погребение у с. Саломатина // Сборник Государственного Эрмитажа. Вып. XV. С. 37–41.

- Воронятов С. В., 2019. О металлических кольцах «зубовско-воздвиженского типа» со скульптурными антропо- и зооморфными изображениями // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 145–155. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.9

- Галанина Л. К., 1985. Шлемы кубанского типа (вопросы хронологии и происхождения) // Культурное наследие Востока. Л.: Наука. С. 169–183.

- Горелик М. В., 1982. Защитное вооружение персов и мидян ахеменидского времени // Вестник древней истории. № 3. С. 90–105.

- Глебов В. П., 2019. Зеркала раннесарматской культуры Нижнего Подонья // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 86–104. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.6

- Гущина И. И., Засецкая И. П. 1989. Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н.э. – начало II в. н.э.) // Археологические исследования на юге Восточной Европы.

- Труды ГИМ. Вып. 70. М.: ГИМ. С. 71–141.

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1994. «Золотое кладбище» Римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 с.

- Засецкая И. П., 1979. Савроматские и сарматские погребения Никольского могильника в Нижнем Поволжье // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. XX. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 87–113

- Засецкая И. П., 2011. Сокровища кургана Хохлач. Новочеркасский клад. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 328 с.

- Засецкая И. П., 2015. О стилистических особенностях трех кинжалов сарматской эпохи I века до новой эры – II века новой эры // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 40. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 189–231.

- Засецкая И. П., 2019. Искусство звериного стиля сарматской эпохи (II в. до н.э. – начало II в. н.э.). Симферополь: Антиква. 184 с.

- Засецкая И. П., 2020. К вопросу об исследовательской этике. Рецензия на: Клейн Л. C. Первый век: Сокровища сарматских курганов // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XXV. С. 720–754

- Засецкая И. П., Марченко И. И., 1995. Классификация стеклянных канфаров позднеэллинистического и раннеримского времени // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 32. СПб.: Государственный Эрмитаж. С. 90–104.

- Зеймаль Е. В. 1979. Амударьинский клад. Каталог. Л.: Искусство, Ленинград. отделение. 94 с.

- Зуев В. Ю., 2017. Саламатинский дракон Ци Линь (из истории раннесарматского искусства) // Ранний железный век Евразии от рубежа эр до середины I тыс. н.э. Динамика освоения культурного пространства: материалы Междунар. науч. конф. СПб.: СПбГУ. Институт истории. С. 62–69.

- Королькова Е. Ф., 2019. Саламатинский браслет: проблема идентификации звериных образов // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 156–168. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.10

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2019. Меотские погребения со стеклянными скифосами зубовского типа // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 235–244. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.15

- Лукьяшко С. И., 2019. Охота степных кочевников Причерноморья в раннем железном веке // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 62–74. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.4

- Мартынова Е. П., 2009. Угорско-самодийские параллели в погребальном обряде надымских ненцев // Сибирский сборник. Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий: в 2 кн. Кн. 2. СПб.: МАЭ РАН. С. 56–61.

- Медведев А. П., Сафонов И. Е., 2006. Золотой Бестиарий Липецкого кургана // Liber Archaeologicae. Краснодар ; Ростов н/Д: ЮНЦ РАН. С. 80–88

- Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю., 2007. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. Т. 1. Симферополь ; Бонн: Тарпан. 312 с.

- Отчет Императорской археологической комиссии за 1902 год (Публ. 1904 г.). 199 с.

- Очир-Горяева М. А., 2016. Следы постпогребальных обрядов в курганах скифской эпохи степей Евразии // Древние некрополи и поселения: постпогребальные ритуалы, символические захоронения и ограбления. Труды ИИМК РАН. Т. 46. СПб.: ИИМК РАН. С. 113–128.

- Полин С. В., 2018. Сарматское завоевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемы) // Древности. Исследования. Проблемы: сб. ст. в честь 70-летия Н.П. Тельнова. Кишинев ; Тирасполь: Stratum plus. С. 267–288.

- Публий Вергилий Марон, 1971. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Худож. лит. 462 с.

- Раев Б. А., 2019. Эрот и Психея на медальонах чаш из Садового кургана: новые данные // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 75–85. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.5

- Раевский Д. С., 1985. Модель скифской культуры. Проблемы мировоззрения ираноязычных народов евразийских степей I тысячелетия до н.э. М.: Наука. 256 с.

- Скрипкин А. С., 2019. К дискуссии о причине гибели Скифии // Нижневолжский археологический вестник. Т. 18, № 2. С. 8–24. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.1

- Членова Н. Л., 1993. О степени сходства компонентов материальной культуры в пределах «Скифского мира» // Петербургский археологический вестник. Вып. 7. СПб.: Фарн. С. 49–77.

- Шилов В. П., 1956. Погребения сарматской знати I в. до н.э. (предварительное сообщение) // СГЭ № 9. С. 42–45.

- Balabanova M. A., Pererva E. V., 2019. Special Rituals, Rites and Customs of Treatment of Human Bodies (A Case Study of Sarmatian Cultures) // The Lower Volga Archaeological Bulletin. Vol. 18, № 2. P. 125–144. DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2019.2.8

- Sakowski A., 1998. Darstellungen von Greifenkesseln // Bulletin Antieke Beschaving. № 73, pp. 61–82.

- Treister M., 2004. Silver Vessels from the Khokhlach Barrow // The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, organized by The Romanian National History Museum, Bucharest, May 26–31, 2003. Bucharest: Editura Cetatea de Scaun. P. 451–467.

- Petrovszky R., 1996. Die Bronzegefäße von Mahdia. Nachträge und neue Überlegungen // Bonner Jahrbücher. Bd. 196. S. 321–336.