Почвенный покров некоторых археологических памятников Пермского района: его значение и свойства

Автор: Шестаков И.Е., Шутова Е.А.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены почвы трёх археологически памятников периода раннего железного века (III-IV вв) расположенных центральной части Пермского края: Мокинский могильник, Гляденовское городище и Кала-урын. Показано, что за время своего развития почвы потерпели значительные изменения, связанные с деятельностью человека, и отличаются по строения профиля от фоновых дерново -подзолистых почв. Помимо морфологических, изменились и агрохимические показатели почв. Изученные почвы храня информацию о трансформации ландшафтов на протяжении последних 2000 лет и являются ценным объектом как для дальнейших археологических исследований, так и в целях реконструкции природной обстановки. Предложено включить данные почвы в кадастр ценных почвенных объектов (далее ЦПО), для чего составлены экологические паспорта ЦПО.

Археологическое почвоведение, почвы археологических памятников, охрана почв

Короткий адрес: https://sciup.org/147226838

IDR: 147226838 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Почвенный покров некоторых археологических памятников Пермского района: его значение и свойства

Почву возможно рассматривать не только как базис наземной экосистемы, но и как естественноисторический объект. С этой стороны почвенный покров обладает рядом специфических функций и характеристик, позволяющих использовать эти показатели для реконструкции экосистем прошлого, их состояния, палеоэкологических исследований. Погребение почвы под археологическими памятниками изолирует ее от влияния внешней среды, обеспечивая ее консервацию. Следовательно, почвенный профиль является своеобразным архивом, сохраняющим информацию обо всех этапах, стадиях или фазах развития, выступающим как почва-память экосистем и ландшафтов.

Кроме того, с древнейших времен человек активно изменяет окружающую среду для своего существования [1]. Средообразующая деятельность древнего человека не всегда носила для природы обратимый характер. Антропогенные воздействия на среду были несравненно слабее современных, но все же они имели место, и их последствия наблюдаются спустя многие сотни и тысячи лет. И в первую очередь последствия негативного влияния человека на природу отразились на одном из важнейших и наиболее консервативном ее компоненте - почвах.

В настоящее время сформировалось самостоятельное меяедисциплинарное научное направление, которое может быть названо археологическим почвоведением. К числу изучаемых археологическим почвоведением объектов прежде всего относятся памятники древней и средневековой истории общества, возникновение которых в той или иной степени связано с почвенно-грунтовым материалом [6].

Почвенно-археологические исследования позволили получить информацию об изменении почвенного покрова в голоцене, а также среды обитания древних и средневековых обществ. Почвенно-хронологическая информация, фиксируемая почвами историко-культурного наследия, представлена тремя основными типами: 1) информация о природной обстановке, предшествующей антропогенному преобразованию (погребённые почвы); 2) информация о режиме ренатурации после завершения антропогенного функционирования объекта (дневные почвы); 3) многослойная информация полигенетичных антропогенно-модифицированных почв, в памяти которых записано несколько режимов их функционирования - предшествующих, синхронных и последующих по отношению к одному или нескольким периодам антропогенной трансформации [6,10].

Сегодня изучение почв археологических памятников как хранителя исторической информации занимает важное место как в современном почвоведении, так и в междисциплинарных исследованиях, позволяя решать вопросы, связанные с историей человеческого общества и его взаимоотношения с природой [8]. Почвы археологических памятников относят к охраняемым типам они должны быть включены в Красную книгу [5]. Тем не менее до сих пор особого внимания изучению почв на археологических памятниках не уделяют, они изучены достаточно слабо [4].

На территории Пермского края в настоящее время насчитывается более 1000 археологических памятников. Нами были изучены почвы трёх археологических памятников расположенных в Пермском районе занимающим в крае центральное положение: Мокинский могильник, Гляденовское городище и Кала-Урын. Все могильники приурочены к периоду раннего железного века (III-IV вв) и содержат информацию о культуре народов Прикамья того периода.

Полевое обследование почвенного покрова указанных выше памятников проводилось в июле 2017 года. При закладке и описании почвенных профилей использовали общепринятые методы (Гаврилюк, 1963; Розанов, 1983) - погоризонтное описание морфологических свойств (цвет, структура, механический состав и т.д.). При диагностике почвенных профилей использовались принципы и методология описанные в «Классификации и диагностики почв России» (2004).

В почвенных образцах определяли агрохимические свойства по стандартным методикам [3] и биохимические показатели, которые используют при оценке экологического состояния почв.

Мокинский могильник расположен в 0,3 км к югу от деревни Мокино Пермского района Пермского края и занимает обширный мыс прямоугольной формы левого берега реки Нижняя Мулянка. Высота мыса над уровнем реки 8-10 м. Его площадь около 20 000 м2 В центральной части мыса находится старый глубокий карьер, который уничтожил могильник на площади около 3000 м2. Западная часть могильника была частично разрушена при строительстве дороги Култаево-Башкултаево.

До V в. на территории существовали поселения древних людей [7]. В настоящее время территория памятника имеет статус объекта культурного наследия. С 1920-х до середины 90-х годов XX в. участок использовался под пашню. Последнее время территория находится в залежном состоянии.

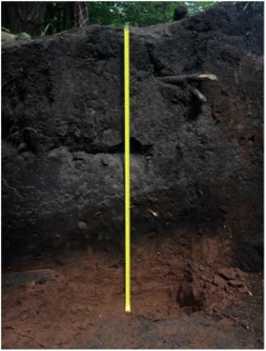

В момент описания на памятнике проходили раскопки. В заложенном на южной стенке раскопа разрезе был диагностирован агрозем текстурнодифференцированный, формула профиля Р - BTarh -BTarh, g - BTarh- Carh (Рис. 1).

Материнская порода в значительной степени преобразована человеческой деятельностью и представляет собой культурный слой, однако в издании «Классификация и диагностика почв

России» (2004 г.) отсутствуют диагностические горизонты, которые отражали бы специфику строения археологических памятников, обозначения и индексы не предусмотрены, в связи с чем для обозначения горизонтов содержащих культурные слои, мы использовали индекс агЬ.

Рис. 1. Профиль агрозема текстурно

дифференцированного. Мокинский могильник

Профиль состоит из агрогумусового горизонта Р. залегающего непосредственно на текстурном горизонте BTarh, верхняя часть которого в некоторых местах может быть припахана:

Р 2-34/32 см. Цвет темно-серый, структура комковато-порошистая, среднесуглнистый.

втаг|1 37-74/40 см. Цвет темно-коричневый, структура комковатая. среднесуглинистый, присутствуют следы пожарищ.

BTarh, g 74-82/8 см. Цвет сизый - горизонт оглеен, структура призматическая, слегка увлажненная, плотная, включения в виде керамики, бронзовых предметов.

BTarh 82-100/18 см. Цвет малиново-коричневый, структура призматическая, слегка увлажненная, плотная, включения в виде керамики, костей человека и животных, бронзовых предметов.

Сагн 100-126/26 см. Цвет рыжий, прослеживается призматическая структура. липкий. тяжелый суглинок с кусочками мергеля (желто-палевый). Содержит остатки бревна, которое являлось подпорой дома и указывает на остатки постройки.

В профиле были найдены бронзовые фигурки, а также большое количество костей животных. Археологические данные указывают на наличие жертвенного погребения на данной территории.

Почвы Мокинского могильника в значительной степени преобразованы деятельностью человека. Обнаружено изменение взятых для определения агрохимических показателей в сравнении с фоновыми почвами (табл. 1).

В сравнении с фоновой дерново-подзолистой почвой, профиль обладает нейтральной реакцией среды. Содержание фосфатов в почве оценивается как «высокое» и «очень высокое». Фосфаты являются маркерами человеческих поселений. Содержание органического углерода также превышено в сравнении с фоновым (2-3%)

Гляденовское городище находится в 1,5 км к востоку от деревни Федотово и в 2 км к западу от деревни Большое Савино Пермского района Пермского края, занимает длинный мыс левого коренного берега реки Камы. У подножия мыса протекает река Нижняя Мулянка, впадающая в реку Кама в 3.5 км южнее городища. С запада и юга мыс ограничен глубокими логами, поросшими хвойным лесом. Площадка мыса имеет в длину около 500м и ширину7 от 15 до 120 м. Наибольшая высота над уровнем реки Нижняя Мулянка достигает 106 м и зафиксирована у почти разрушенного карьером наружного вала.

Сохранившийся к настоящему времени участок вала имеет длину не более 40 м. высоту 2,5-3 м. К западу от вала ранее находилась площадка Гляденовского городища ананьинского и гляденовского времени, размеры которой достигали 200x120 м. Ныне эта площадка полностью разрушена карьером для добычи гравия. Далее к западу, мыс резко сужается и на протяжении около 300 м понижается почти на 30 м. Второй вал и небольшой ров перед ним ограничивают с запада территорию средней площадки городища, на которой и находится непосредственно Гляденовское городище. Длина второго вала более 50 м при высоте не более 2 м, глубина рва около 40 см. Ров и вал заросли деревьями и кустарником, сильно заплыли и в настоящее время почти незаметны. Площадка костища частично заросла хвойным лесом, в западной части, у вала имеется поляна, поросшая высокой травой и кустарником [2].

Почва на могильнике Гляденово была диагностирована как темногумусовая постагрогенная

AU-AUpa,arh-AUarh-C (Рис.2).

Рис.2. Профиль темногумусовой постагрогеной

почвы. Гляденовское городище

Профиль с поверхности перекрыт отвалом прошлых раскопов находящийся мощностью 10 см. далее идёт система горизонтов:

AU 10-72/62 см. Цвет темно-серый, сложение рыхлое, структура комковатая, среднесуглинистый.

AUp^arh 72-83/11 см. Цвет серый, сложение рыхлое, структура комковатая, среднесуглинистый, включения в виде черепов животных, зубов человека, больших и малых берцовых костей человека, керамики.

AUarh 83-98/15 см. Цвет коричневый, хорошо С 98-120/22 см. Цвет рыже-коричневый, структура выражена водопрочная комковатая структуру и мелкопризматическая, среднесуглинистый, рыхлое сложение, включения в виде черепов животных, зубов человека, керамики, бронзовых предметов.

Таблица 1 Агрохимические и физико-химические показатели почв археологически памятников (АП) Пермского _____________________________________ района _________________________________

|

Горизонт |

Глубина, см |

pH вод |

pH СОЛ |

Сорг, % |

р2о5, мг/100 г |

н, м.-экв/ 100 г |

ЕКО, м.-экв/ 100 г |

Г рануло метрический состав, % |

|

|

Менее 0,01 мм |

Менее 0,001 мм |

||||||||

|

Агрозём текстурно-дифференцированный. Мокинский могильник |

|||||||||

|

Р |

4-14 |

6,16 |

5,24 |

5,48 |

26,0 |

- |

32,4 |

4,0 |

0,1 |

|

Р |

27-37 |

6,00 |

5,17 |

8,15 |

25,2 |

- |

35,9 |

3,6 |

0,1 |

|

BTarh |

55-65 |

6,64 |

5,93 |

9,19 |

23,4 |

- |

42,9 |

12,2 |

ЗД |

|

BTarh |

83-93 |

6,52 |

5,41 |

1,16 |

22,0 |

- |

34,0 |

3,3 |

0,3 |

|

Carh |

111-121 |

6,39 |

4,93 |

0,33 |

15,7 |

- |

33,2 |

12,2 |

3,2 |

|

Тёмногумусовая постагрогенная почва. Гляденовское городище |

|||||||||

|

AU |

12-22 |

6,94 |

3,43 |

9,04 |

24,0 |

5,1 |

23,8 |

16,9 |

8,8 |

|

AU |

30-40 |

6,93 |

6,53 |

7,68 |

25,0 |

5,1 |

28,5 |

16,1 |

7,5 |

|

AU |

60-70 |

7,13 |

7,00 |

14,52 |

25,6 |

2,3 |

30,1 |

15,3 |

7,7 |

|

AUDa.arh |

70-80 |

7,56 |

7,15 |

8,45 |

26,7 |

1,7 |

40,2 |

42,2 |

18,5 |

|

AUarh |

80-90 |

7,28 |

6,63 |

3,55 |

26,2 |

2,0 |

7,1 |

41,0 |

9,6 |

|

С |

100-110 |

7,24 |

6,51 |

1,И |

16,7 |

1,7 |

29,7 |

43,5 |

27,1 |

|

Серогумусовая (дерновая) почва. Кала-Урын. |

|||||||||

|

AY |

0-10 |

6,14 |

5,74 |

1,78 |

3,8 |

- |

28,5 |

45,6 |

18,2 |

|

Ст |

5-15 |

5,37 |

3,56 |

0,60 |

2,6 |

- |

19,1 |

47,7 |

27,6 |

|

Carh |

15-21 |

5,54 |

3,67 |

0,59 |

1,4 |

- |

17,2 |

46,6 |

23,6 |

|

Р arh |

27-37 |

5,60 |

3,70 |

0,37 |

2,7 |

- |

16,8 |

43,9 |

23,3 |

|

Carh |

43-53 |

5,80 |

3,80 |

0,70 |

3,2 |

- |

20,7 |

45,3 |

27,3 |

|

arh |

53-63 |

6,09 |

4,48 |

0,21 |

0,8 |

- |

16,0 |

46,9 |

16,8 |

|

Ст |

63-73 |

6,16 |

4,19 |

0,12 |

1,4 |

- |

19,5 |

47,4 |

25,7 |

Примечание: Сорг. - содержание углерода, Р2О5 - подвижный фосфор, Н - гидролитическая кислотность, ЕКО - ёмкость катионного обмена.

В профиле присутствует большое количество костей, профиль бесструктурный, рыхлый, уплотнён только сверху.

Содержание фосфора и углерода в почве высокое, значительно превышено в сравнении с фоновыми. Величина ЕКО также имеет имеет высокий показатель. В сравнении с фоновыми дерновоподзолистыми почвами, профиль не обладает кислой реакцией (табл.).

Почвенный покров могильника претерпел сильное антропогенное воздействие в период III-IV в. н.э. В профиле найдены фрагменты орудий, а также большое количество костей животных и человека.

Комплекс археологических памятников Кала-Урын, включает одноименное городище, два селища и могильник в 2,2-2,5 км к юго-востоку от д. Баш-Култаево. Могильник находится на левом берегу р. Нижняя Мулянка, а городище и селища - на правом. Могильник расположен на мысу надпойменной террасы высотой 6-7 м, на левом берегу р. Нижняя Мулянка.

Площадка памятника ограничена с севера небольшой ложбиной, с северо- востока и востока -краем террасы, местами круто обрывающимся в реку. Курганы расположены группами в северо-западной, северо-восточной и юго-восточной частях памятника [9].

Почва могильника Кала-Урын была диагностирована как серогумусовая (дерновая) AY-Carh “Cm, arh ~Carh ~Cm, arh "Cm.

Гумусовый горизонт AY 0-10/10 см серого цвета с коричневатым или буроватым оттенком и зернистокомковатой структурой, присутствуют железомарганцевые конкреции. Далее идёт метаморфизированная материнская порода с обильными включениями:

Ст 10-15/5 см. Цвет рыже-коричневый, структура призматическая, тяжелосуглинистый.

Сагь 15-21/6 см. Цвет бурый, тяжелосуглинистый, включения в виде бронозовых пряжек, керамики.

Cm, arh 21-37/16 см. Цвет светло-бурый, структура призматическая, тяжелосуглинистый, включения в виде бронзовых пряжек, керамики, костей животных.

Сагь 37-53/26 см. Цвет коричневый, тяжелосуглинистый, включения в виде черепков животных, зубов человека, керамики.

Cm, arh 53-63/10 см. Цвет темно-бурый, тяжелосуглинистый, включения в виде черепков животных, зубов человека, керамики.

Cm 63-73/10 см. Цвет рыже-коричневый, структура призматическая, тяжелосуглинистый. По всему профилю имеются угли.

Профиль слабо дифференцирован по гранулометрическому и валовому химическому составам. Содержание органического углерода и фосфора невысокое, не превышает содержание в фоновых почвах (табл.).

Почвенный покров изученных памятников уникален и значительно отличается от фонового. Почвы претерпели значительную трансформацию, приобрели новые горизонты и сложное строение, сочетающее в себе систему естественных, погребенных, насыпных и турбированных горизонтов, изменили свои агрохимические показатели по сравнению с фоновыми почвами. Наличие большого количества предметов древней культуры делает возможным датировку времени погребения почв, что необходимо для реконструкции экологической обстановки.

Почвы изученных археологических памятников имеют историко-культурную и экологическую ценность, тем не менее, пока нет предложений по включению почв археологических памятников Пермского края в создаваемый кадастр ценных почвенных объектов. Считаем, что необходимо выделить данные почвы в качестве ценных почвенных объектов, для чего на каждый памятник составлен паспорт ценного почвенного объекта.

Список литературы Почвенный покров некоторых археологических памятников Пермского района: его значение и свойства

- Бузмаков С.А. Проблемы изучения антропогенной трансформации природной среды. Антропогенная трансформация природной среды. 2014. № 1. С. 17-24.

- Васильева А.В. Отчет об археологических раскопках Гляденовского костища и Мокинского могильника в Пермском районе Пермского края в 2015 г. Архив Камской археологической экспедиции ПГНИУ.

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. Москва: ГЕОС, 2006.

- Герасимова М.И., Богданова Е.Д., Никитин Е.Д. Географо-генетические аспекты "Красной книги почв". Вестник Московского ун-та. Сер. 17, почвоведение. 2014. № 2

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Сохранение почв как незаменимого компонента биосферы. Монографи; М.: Наука, 2000.

- Лисецкий Ф.Н. Геоархеологическое изучение почв и ландшафтов Северо-Западного Крыма. Роль почв в биосфере и жизни человека: Межд. научная конф.: К 100-летию со дня рождения академика Г.В. Добровольского, к Международному году почв., МАКС Пресс, Москва, 2015, С. 316 - 318.

- Мингалев В.В., Перескоков М.Л. Результаты охранных раскопок Мокинского могильника Ш-VT вв. в Пермском Прикамье. Проблемы сохранения и использования культурного наследия. -Екатеринбург: Изд-во Горбуновой, 2014. С. 255-261.

- Никитин Е.Д. Почвы как природно-культурное наследие, банк биоразнообразия и информации. Москва- Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. Вып. 88

- Перескоков М.Л. Курган с воинским погребением V в. на могильнике Кала-Урын. Вестник Пермского университета. Серия: История. 2017. №1 (36). С.84-97.

- Таргульян В.О., Соколов И.А. Структурный и функциональный подход к почве: почва-память и почва-момент. Математическое моделирование в экологии. М: Наука, 1976.