Почвы Иркутской области, сельскохозяйственные земельные фонды и качество почв. Глава 4. Природа региона

Автор: Колесниченко В.Т.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

2058/5000 В этой монографии, основанной на многолетних исследованиях автора, систематизации и обобщении почвенно-картографических материалов Сибирского института Сибирского отделения Российской академии наук, а также использовании большого количества литературных и фондовых источников, характеристик почвообразования и почвенного покрова в Иркутской области. Показано, что из-за большой протяженности территории региона с севера на юг и с запада на восток гетерогенность рельефа, геологического строения, климатических условий и растительности, почвенного покрова характеризуется сложной структурой и широкий выбор типов почв. На основе последних исследований и современных представлений о генезисе почв дается систематическое описание почв и их диагностика, особенности температурного и водного режимов сезонно замороженных почв, структура почвенного профиля, физико-химические свойства , которые сообщают региональные особенности формирующихся здесь почв, определяют плодородие почв и пути их рационального использования в сельскохозяйственном производстве. Разработана новая схема почвенно-географического районирования территории Иркутской области, которая использовалась в качестве основы для почвенной карты Иркутской области в масштабе 1: 1 500 000, опубликованной СССР в 1988 году. Районы почвенных зон, подзонов и районов и указана степень их сельскохозяйственного использования. Приводятся расчеты площадей основных типов почв вдоль почвенных зон, подрайонов и районов, используемых в сельском хозяйстве. Данные, содержащиеся в монографии, позволяют оценить потенциал дальнейшего сельскохозяйственного развития почв как в южных регионах региона, так и на севере - в районах нового промышленного строительства и в зоне западной части БАМа. Работа может служить пояснительной записью к почвенной карте Иркутской области в масштабе 1: 1 500 000, опубликованной в 1988 году. Это 1-я часть главы 4 монографии.

Сельское хозяйство, почвы, иркутская область, почвенная карта

Короткий адрес: https://sciup.org/14324021

IDR: 14324021

Текст научной статьи Почвы Иркутской области, сельскохозяйственные земельные фонды и качество почв. Глава 4. Природа региона

В 1978 г. Сибирский институт физиологии и биохимии растений (СИФИБР) СО АН СССР выступил с инициативой о составлении почвенной карты Иркутской области в масштабе 1:1500 000. Инициатива СИФИБР была одобрена на заседании Иркутского отделения Всесоюзного общества почвоведов, которое состоялось в ноябре 1978 г. и обсудило программу почвенной карты и наметило пути выполнения этой работы. Утверждены были авторы почвенной карты В.Т. Колесниченко, К.А. Уфимцева (СИФИБР), В.А. Кузьмин (Институт географии Сибири и ДВ СО АН СССР), М.А. Корзун (Биолого-почвенный факультет Иркутского государственного университета). Иркутский облисполком вынес решение (№223 от 15.05.1979 г.) о принятии предложения ученых СИФИБР СО АН СССР и Иркутского отделения Всесоюзного общества почвоведов о составлении и издания областной почвенной карты в масштабе 1:1500 000.

Необходимость в составлении новой почвенной карты Иркутской области в более крупном масштабе была обусловлена тем, что обзорная почвенная карта в масштабе 1:4000 000, составленная в 19601961 г.г. И.В. Николаевым, Б.В. Надеждиным, М.А. Корзуном, О.В. Макеевым для Атласа Иркутской области (1962), к началу 80-х г.г. устарела и не обеспечивала сельскохозяйственные органы области необходимыми почвенно-картографическими материалами для разработки мероприятий по дальнейшему развитию сельского хозяйства. Со времени публикации последней почвенной карты области (1962) прошло 20 лет и за это время накопились новые материалы о свойствах почв, их географии, генезису, составу земельных ресурсов, дающие возможность составления почвенной карты более крупного масштаба (1:1500 000). Для ее составления планировалось использовать опубликованные в последний период новые почвенно-картографические и литературные данные, а также фондовые материалы различных учреждений. Дополнительных полевых и лабораторных почвенных исследований проводить не предполагалось. В результате выполненных работ указанным коллективом авторов в 1985 г. была составлена почвенная карта Иркутской области в масштабе 1:1500 000, которая была обсуждена в Институте почвоведения и агрохимии СО АН СССР, на заседании отдела географии, генезиса и картографии почв Почвенного института им. В. В. Докучаева ВАСХНИЛ, где получила одобрение и рекомендации к печати. В 1986 г. карта была подготовлена к печати на картфабрике №3 в г. Новосибирске. В 1988 г. почвенная карта Иркутской области в масштабе 1:1500 000 была издана ГУГК при СМ СССР тиражом 2448 экземпляров.

Почвенная карта Иркутской области, изданная в 1988г., отличается от почвенной карты издания 1962 г. более крупным масштабом, более детальным показом почвенного покрова, его сложного состава, неоднородности, контрастной смены почв в связи с орографическими особенностями и составом почвообразующих пород, что имеет важное значение для учета и использования почвенных ресурсов.

Следует также отметить, что на почвенной карте Иркутской области в масштабе 1:1500 000 введен ряд новых элементов для почвенной картографии — более детальное разделение почв на группы по условиям формирования в зависимости от рельефа, геологических условий и абсолютной высоты местности. Показаны термические особенности почв, что должно учитываться при их хозяйственном освоении.

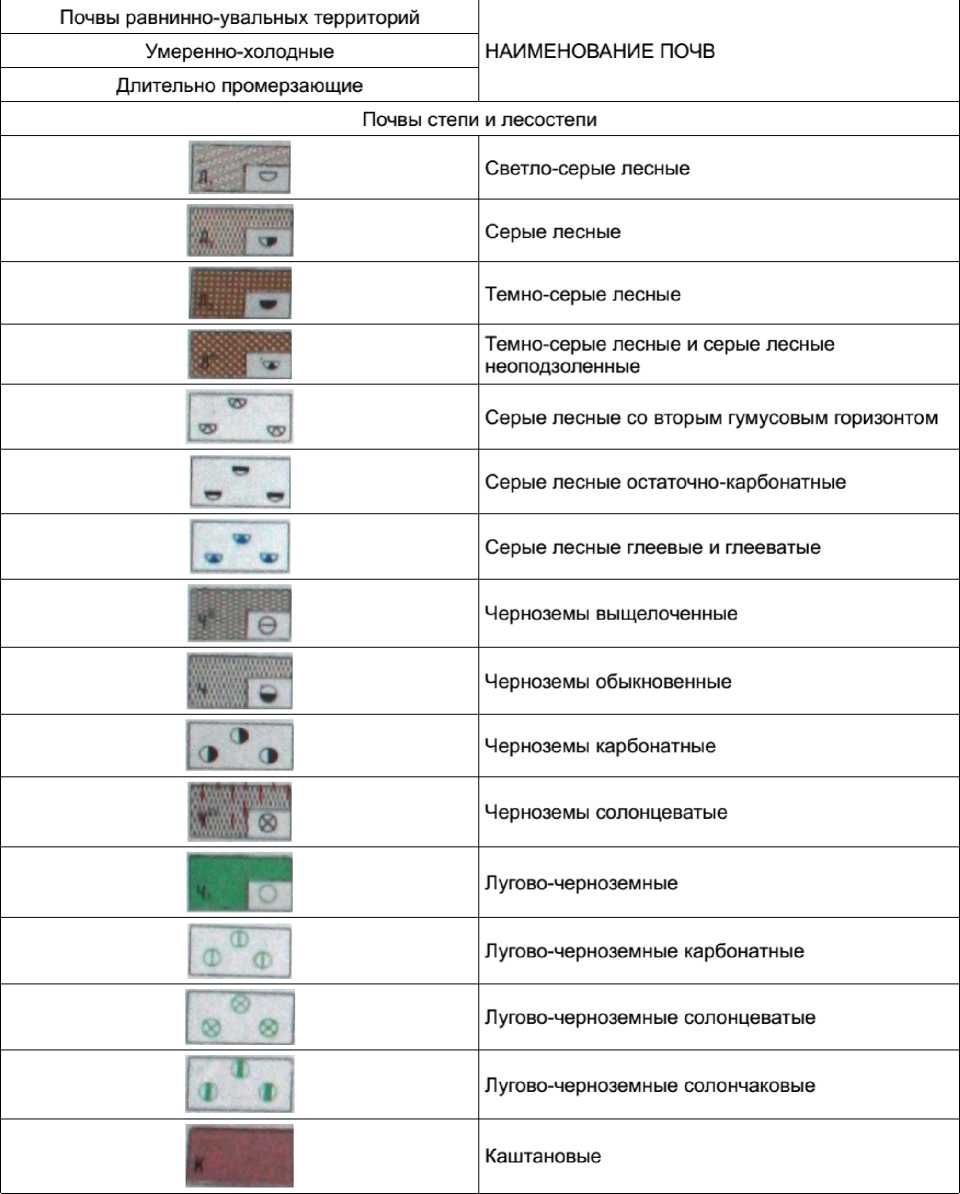

Преимущество новой почвенной карты — разработка легенды почвенной карты на основании современных принципов в классификации почв. На карте выделено 20 генетических типов почв, которые разделены на подтипы, роды и виды. С целью более детального учета рельефа и гипсометрических уровней в почвообразовании, формировании термических свойств почв, произведено разделение почв по условиям рельефа на три группы: почвы равнинно-увалистых территорий и низких плато почвы предгорий и высоких плато; почвы горных территорий. Типы почв разделены по термическим условиям на фациальные подтипы. Всего легенда карты включает 89 почвенных наименований. Для сравнения отметим, что на карте, опубликованной в

1962 г. в Атласе Иркутской области, приведен 31 знак почв. Впервые произведено разделение почв по температурному режиму на сезонно промерзающие и мерзлотные, что существенно уточняет генетическую и агропроизводственную характеристику почв и способствует более рациональному использованию почвенного покрова в народном хозяйстве.

Разработано почвенно-географическое районирование территории Иркутской области, на карте - врезке выделены почвенно-биоклиматические области, зоны, подзоны, провинции и округа. Всего выделено 32 почвенных округа. В связи с особенностями рельефа, геологического строения и орографии территории широтные почвенные зоны имеют сложные контуры, прерываемость, отклонения от широтного направления. В южной части Иркутской области горизонтальные почвенные зоны развиты фрагментарно, носят «островной» характер и приурочены к предгорным равнинам и впадинам. Широтно-зональная смена почв более отчетливо прослеживается в пониженной части СреднеСибирского плоскогорья на западе, северо-западе и севере области. В горах Восточного Саяна, Прибайкалья и Байкало-Патомского нагорья, выражена высотная поясность почвенного покрова, выделяются горные провинции и округа, различающиеся по структуре вертикальной зональности, типу рельефа и составу растительности. На диаграммах и картах-врезках, помещенных на карте, представлены сведения о земельных ресурсах, их использовании в сельском хозяйстве, другие справочные материалы.

Почвенная карта Иркутской области в масштабе 1:1500 000, составленная на основании материалов новейших исследований, позволяет уточнить имеющиеся представления о распространении почв на территории области, установит наличие земельных фондов в различных природных зонах, выявить ресурсы почв, пригодных для сельскохозяйственного освоения. Почвенная карта может послужить научной основой для сельскохозяйственных и плановых органов при разработке мероприятий по развитию сельского хозяйства, освоению новых земель, при решении вопросов повышения плодородия почв, химизации земледелия, оценки мелиоративного фонда почв, для уточнения сельскохозяйственного районирования территории.

В Иркутской области в настоящее время почвы, используемые в сельскохозяйственном производстве, составляют около 3,5% от общей площади земель. Большая часть территории используется в лесном хозяйстве. Изученность почв, в связи с этим, очень неоднородна. На все сельскохозяйственные земли Союзгипроземом составлены крупномасштабные почвенные карты. Кроме того, существуют почвенные карты среднего масштаба на 12 административных районов области, составленные на основании крупномасштабных карт Гипрозема с дополнительными исследованиями институтов СО АН СССР и Иркутского госуниверситета.

Почвенная карта на неосвоенные в сельском хозяйстве территории составлялась по опубликованным материалам маршрутных и ключевых исследований, проведенных в различное время (Николаев, 1934; 1949; Горшенин, 1955 Макеев, 1959; Надеждин, 1957, 1958, 1961 Карнаухов, 1959; Ногина, 1962, 1964; Коляго, 1969 Корзун и др., 1969; Кузьмин, 1962, 1970; Мартынов, 1964; Колесниченко, 1965; Рынкс, 1970; Коляго, 1969 Хисматуллин, 1964; Сазонов, 1969).

Природные условия

Основным принципом русской школы почвоведения, основанной В.В. Докучаевым, является признание тесной связи между природной средой и почвой. Почвоведы этой школы в своих исследованиях всегда предпосылают изучению почв анализ природной обстановки, находя ее отражение в генезисе и географии почв.

В ряде опубликованных монографий по почвам и почвенному покрову Иркутской области и прилегающих территорий дается достаточно полный анализ существующих материалов по условиям почвообразования, позволяющий объяснить специфику почв и почвенного покрова области (Николаев, 1934, 1939; Надеждин, 1961; Горшенин,

1955; Макеев, Ногина, 1958; Макеев, 1959; Коляго, 1954; Коляго, Ногина, 1964; и др.).

В настоящей работе дается лишь краткая характеристика природы области, необходимая для обоснования принципов подхода к вопросам классификации почв, принятых для построения легенды к почвенной карте Иркутской области.

Изучению природы Сибири посвящены исследования широкого круга специалистов в области геологии, геоморфологии, палеогеографии, климатологии, мерзлотоведения, ботаники, почвоведения и других наук. Создано много фундаментальных трудов и статей, содержащих большой фактический материал, доказывающий специфичность природы Сибири, истории ее развития и своеобразие современных природных процессов, резко отличных от таковых на территориях Европейской части России, Западной Сибири и Дальнего Востока.

Рельеф

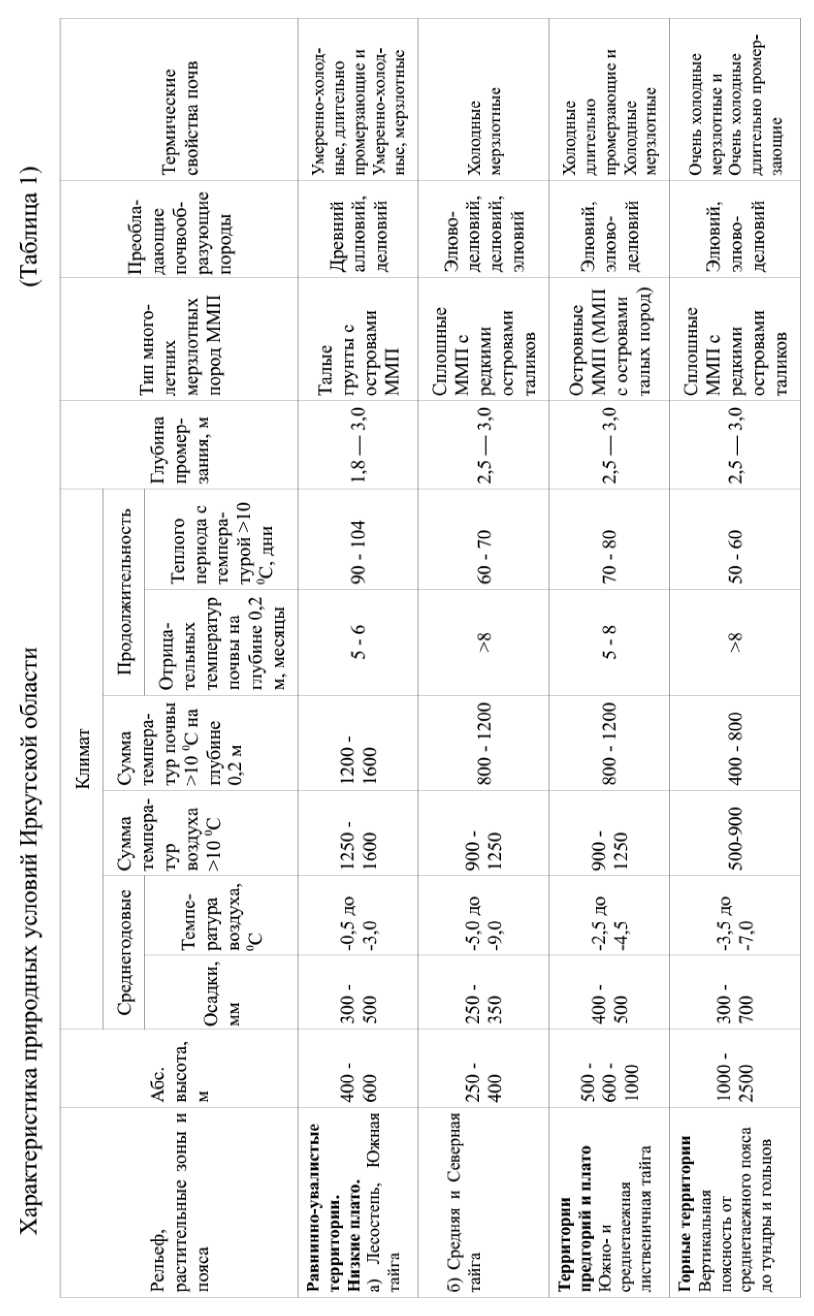

Как известно, Иркутская область отличается сложностью рельефа. На ее территории орографически и геоморфологически, обобщенно можно выделить три типа поверхностей (Таблица 1).

-

I. Территории со слабо расчлененным равнинноувалистым рельефом с абсолютными высотами 250500-600м. Сюда относятся Иркутско-Черемховская впадина и крайне северная часть области, лежащая в пределах низкого плато (Катангский район).

-

II. Предгорья и плато с абсолютными высотами 500-600-1000 м и с отдельными массивами, достигающими 1500 м. Сюда относятся пространства Средне-Сибирского плоскогорья и предгорья Восточного Саяна, составляющее основную часть этого типа территории, представляет собой высокую значительно выравненную поверхность и расчлененную глубокими (200-300) врезами рек (Обручев, 1914, 1915; Воскресенский, 1958; Логачев, 1968 и др.).

-

III. Горные территории. К ним относятся Восточный Саян, Патомское нагорье, Байкальский хребет. Абсолютные высоты горных массивов от 1000 до 2500 м и больше. Характерно глубокое расчленение поверхности с широким

распространением скальных массивов.

Климат

Иркутская область расположена в Центральной части таежно-лесной зоны Сибири, в центре переходной полосы от равнинных территорий Западной Сибири с более влажным климатом, к горным холодным континентальным областям Забайкалья, лежащим в Центрально-Азиатской провинции.

Географическое положение области и рельеф обусловили своеобразный характер климата и его неоднородность на территории региона. Климат области характеризуется как холодный резко континентальный (Алисов, 1956; Шоцкий, 1956 Ладейщиков, 1975; и др.). с малоснежными зимами, что приводит к глубокому промерзанию почв и способствует широкому распространению многолетней мерзлоты.

Характерна для климата большая изменчивость циркуляции воздуха, что обусловило значительные колебания температуры воздуха и количество выпадающих осадков на территории области.

Средние многолетние температуры января колеблются от -180 до -300С, а средние июля от +150 до +180С. Вегетационный период (t>100) продолжается, в зависимости от местных условий, от 2,0 до 4,0 месяцев (табл.1). Количество атмосферных осадков также разнообразно -от 250 до 500 мм в год. Существенной особенностью климата является часто повторяющиеся поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Приведенные характеристики для области в целом, в разных ее частях имеют свои характерные черты по суммам температур, продолжительности теплого периода, глубине промерзания почвогрунтов и другим показателям.

Наибольшая суровость климата характерна для высоких горных территорий, меньшая — для предгорий и плато (Таблица 1). Сравнительно теплые условия и благоприятные для сельского хозяйства характерны для равнинно-увалистых территорий. Однако, крайне северная часть области (Катангский район), лежащая севернее 600 с.ш., при равнинно-увалистом рельефе низкого плато и абсолютных высотах 250-300 м, отличается

значительной суровостью климата.

Таблица 2

|

Фациальный подтип |

Термические критерии |

||

|

Сумма температур воздуха выше 10 °C |

Сумма температур почвы выше 10 °C на глубине 0,2 м |

Продолжитель-ность периода отрицательных температур почвы на глубине 0,2 м (месяцы) |

|

|

Арктический мерзлотный |

0-300 |

0 |

>8 |

|

Субарктический мерзлотный |

300-500 |

0-400 |

>8 |

|

Субарктический длительно промерзающий |

300-500 |

0-400 |

5-8 |

|

Очень холодный мерзлотный |

500-900 |

400-800 |

>8 |

|

Очень холодный длительно промерзающий |

500-900 |

400-800 |

5-8 |

|

Холодный мерзлотный |

900-1250 |

800-1200 |

>8 |

|

Холодный длительно промерзающий |

900-1250 |

800-1200 |

5-8 |

|

Холодный промерзающий |

900-1250 |

800-1200 |

2-5 |

|

Умеренно холодный мерзлотный |

1250-1600 |

1200-1600 |

>8 |

|

Умеренно холодный длительно промерзающий |

1250-1600 |

1200-1600 |

5-8 |

|

Умеренно холодный промерзающий |

1250-1600 |

1200-1600 |

2-5 |

|

Умеренный длительно промерзающий |

1600-2000 |

1600-2000 |

5-8 |

|

Умеренно теплый длительно промерзающий |

2000-2500 |

2100-2700 |

5-8 |

Дана только часть таблицы как пример. Полностью см. «Классификация и диагностика почв СССР», 1977, с. 7

Термические параметры подтипов почв

Таблица 3

Легенда к почвенной карте Иркутской области

|

Почвы горных территорий (Г) |

Почвы предгорий и высоких плато (П) |

Почвы равнинно-увалистых территорий и низких плато |

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЧВ |

|||||||||||

|

Очень холодные |

Холодные |

Холодные низких плато |

Умеренно холодные |

|||||||||||

|

мерзлотные |

Длительно промерзающие |

мерзлотные |

Длительно промерзающие |

мерзлотные |

мерзлотные |

Длительно промерзающие |

||||||||

|

ПОЧВЫ ТАЙГИ И ТУНДРЫ |

||||||||||||||

|

Дерновые лесные (дерноволитогенные, бурые лесные грубсгумусные и др.) |

||||||||||||||

|

W |

* 1 |

|||||||||||||

|

— |

||||||||||||||

|

Дерновые лесные железистые |

||||||||||||||

|

Н^ |

Бурые таежные (горные лесные бурые, дерновобуроземные и др.) |

|||||||||||||

|

— |

и |

Дерново-сильно- и сред непод зол и сты е |

||||||||||||

|

Пл? |

г |

о |

Дерново-слабоподзолистые |

|||||||||||

|

> I or W |

Дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом |

|||||||||||||

|

' Пп“ |

ft* J |

Ч' |

Дерново-подзолистые остаточ н о-ка р б он атн ы е |

|||||||||||

|

г * |

Дерново-подзолистые остаточ но-оссл од ел ые (дерново-осолоделые остаточ н о- п одзо л и ст ы е) |

|||||||||||||

|

г * . е w |

Пп |

--V |

■^•г-' |

Подзолистые |

||||||||||

|

Гл- . |

Пгт- |

Г L L |

Подзолистые иллювиально-гумусово-железистые |

|||||||||||

|

1 и и |

Пп| |

^ |

<8 ® |

Подзолистые остаточно-карбонатные |

||||||||||

|

Дерново-подзолистые глеевые и глееватые |

||||||||||||||

|

Подзолистые глеевые и глееватые |

||||||||||||||

|

MS•j |

||||||||||||||

|

Пд. |

W |

[ А- |

W |

Дерново-карбонатные типичные |

||||||||||

|

' ... Лд; г о |

Пд: |

'> |

Д’ |

ф |

Дерново-карбонатные выщелоченные |

|||||||||

|

Гд/ „ |

п |

П№ |

Пд' » |

я? |

Дерново-карбонатные оподзоленные |

|||||||||

|

Л 1 * е Г ’ . |

Дерново-перегнойно-карбонатные |

|||||||||||||

|

Мерзлотно-таежные (подбуры, криоземы, предподзолистые и др.) |

||||||||||||||

|

г* г^ |

| о Ф О |

|||||||||||||

|

Почвы горных территорий (Г) |

Почвы предгорий и высоких плато (П) |

Почвы равнинно-увалистых территорий и низких плато |

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЧВ |

||||||||

|

Очень холодные |

Холодные |

Холодные низких плато |

Умеренно холодные |

||||||||

|

мерзлотные |

Длительно промерзаю- |

мерзлотные |

Длительно промерзаю- |

мерзлотные |

мерзлотные |

Длительно промерзаю-щн е |

|||||

|

ПОЧВЫ ТАЙГИ И ТУНДРЫ |

|||||||||||

|

Гм , |

о О |

Мерз лотно-таежн ы е оподзоленные |

|||||||||

|

[г^ |

Мерз л отно-таежные поверхностно ожелезненные (подбуры, подзолистые А1-Ее гумусовые, иллювиально-гумусово-железистые и др.) |

||||||||||

|

Гм. ф |

Пм ► |

м Г ' |

Мерз л отн о-тае жные заболоченные |

||||||||

|

Горно-луговые |

|||||||||||

|

Г| . |

Горно-тундровые дерновые |

||||||||||

|

ев |

Горно-тундровые перегнойные (подбуры темные тундровые) |

||||||||||

|

Горно-тундровые светлые слабо гумусированные |

|||||||||||

|

1^ ^ ^ |

Горно-тундровые торфяноперегнойные глеевые |

||||||||||

|

ЗАСОЛЕННЫЕ, БОЛОТНЫЕ И АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ |

|||||||||||

|

W W w |

Солонцы луговые |

||||||||||

|

^ *е/ |

Солонцы остаточные (на соленосных породах) |

||||||||||

|

Солончаки луговые |

|||||||||||

|

|*hl |

j ь |

Лугово -болотные |

|||||||||

|

'Лч' |

Болотные низинных болот |

||||||||||

|

Болотные верховых болот |

|||||||||||

|

■в |

У |

Аллювиальные дерноволуговые |

|||||||||

|

1 |

□ |

Я |

О |

Аллювиальные болотные |

|||||||

Таблица 4

Синонимы мерзлотно-таежного типа почв (по Ивановой)

|

Синонимы |

Автор, год, кем используется |

|

1 Пред-и скрыто подзолистые |

Соколов И.А., Соколова Т.А., 1963 |

|

2. Мерзлотно-таежные иллювиально-гумусовые |

|

|

3. Таежные литогенные |

Указания по классификации 1967 |

|

4. Подбуры |

Торгульян В.О., 1971, Кузьмин В.А., 1976. |

|

5. Криоземы |

Вторушин 1973, 1982 |

|

6. Мерзлотно-таежные типичные |

Петрова Е.И., 1971 |

|

7. Бурые с недифференцированным профилем |

Макеев О.В., 1974 |

|

8. Подбуры мерзлотные |

Еловская Л.Г., 1980 |

|

9. Таежные неоподзоленные |

Наумов Е.М., Градусов Б.Д., 1974 |

|

10. Подзолы иллювиальногумусовые |

Кузьмин В.А., Мартынов В.П., 1985 |

Таблица 5.

Синонимы мерзлотно-таежных поверхностно ожелезненных почв (верхняя тайга и лесотундра)

|

Синонимы |

Автор, год |

|

1. Подзолистые маломощные иллювиально-гумусовые |

Петров Б.Ф., 1952 |

|

2. Подзолы иллювиально-гумусовые-железистые |

Мартынов В. П., Кузьмин В. А., 198.. |

|

3. Подзолистые Al-Fe-гумусовые |

Таргульян В. О., 1971 |

|

4. Тундровые и мерзлотно-таежные оподзоленные иллювиально-гумусово-железистые |

|

|

5. Горно-таежные микроподзолистые с железистоиллювиальным горизонтом |

Горбачев В. Н., 1978 |

|

6. Горно-таежные перегнойно-микроподзолистые с железисто-иллювиальным горизонтом |

|

|

7. Мерзлотно-таежные поверхностно-ожелезненные |

Кузьмин В.А., 1968, 1972 |

|

8. Горные подзолистые |

Кузьмин В.А., 1964 |

|

9. Подбуры |

Кузьмин В.А., 1976 |

Мощность рыхлых отложений разнообразна, но, как правило, плотные породы не являются почвообразующими, а лежат глубже мощности почвенного профиля, иногда рыхлая толща достигает более 10 м. Рыхлые почвообразующие породы распространены в Иркутско-Черемховской впадине, лежащей между Средне-Сибирским плоскогорьем и предгорьями Восточного Саяна. С этих прилегающих высоких поверхностей, вследствие эрозионных и геохимических процессов во впадину длительное время поступают продукты выветривания плотных пород основного химического состава, поэтому рыхлые толщи богаты основаниями. Переносимые в этом случае легкорастворимые соли аккумулируются в депрессиях рельефа, образуя в них засоленные рыхлые породы.

-

2. Преобладание маломощных (0,5-3,0 м), часто щебнистых, пролювиально-делювиальных и элювиальных отложений. Дериватами рыхлых отложений здесь являются разнообразные плотные красноцветные породы и известняки систем ордовика и кембрия, сложенные мелководными морскими и лагунными осадками. По химическому составу они относятся к основным и часто богаты легкорастворимыми солями. Поэтому при их выветривании формируются рыхлые отложения обычно богатые основаниями.

-

3. Преобладание маломощных (0,0-1,0 м) элювиальных и элювиально-делювиальных отложений с массивами скальных выходов плотных пород и каменистых россыпей. В основном это

Данные породы широко представлены в предгорьях и высоком плато Средне-Сибирского плоскогорья. Примечательным для западной части территории является распространение сибирских траппов-пород основного химического состава типа базальтов. Они выделяются в виде «островов» плотных пород среди господствующих здесь маломощных (0,5-3,0 м) рыхлых пролювиальноделювиальных отложений.

коренные породы протерозойского возраста-кристаллические сланцы, кварциты, граниты, алевролиты. Реже известняки, образующие горные сооружения Восточного Саяна, Патомского нагорья, Байкальского хребта.

Многолетняя мерзлота

Как известно (Некрасов, 1976; Гаврилова, 1981 Лещиков, 1978; Павлов, 1980 и др.) Восточная Сибирь лежит в пределах распространения различных типов многолетних мерзлотных пород (ММП), что придает ландшафтам и почвам особые черты. Прежде всего это явление отражает современные условия климата, позволяющие сохранить существующие или вызывать образование в настоящее время ММП.

Данные многолетних наблюдений метеорологической службы, мерзлотоведов (Лещиков, 1978) и почвоведов (Колесниченко, 1966) в Иркутской области свидетельствуют о глубоком (2,0-3,0 м) и длительном (до 7-8 месяцев) промерзании почв и грунтов вследствие суровости климата (Таблица 1). Длительные периоды с низкими температурами приводят к образованию в почвах особых физико-химических свойств, существенно снижающих подвижность органо-минеральных соединений , которые играют важную роль в питательном режиме культурных растений.

Отрицательные температуры и низкие положительные подавляют биологическую активность почв, что ограничивает поступление в почву питательных веществ в доступной для культурных растений форме и этим снижают продуктивность почв. Кроме того, в этом случае температурный режим почв создает жесткие рамки сроков обработки почвы, посева, уборки, ограничивает ассортимент возделываемых сельскохозяйственных культур.

По данным Ф.Н. Лещикова (1978) в Иркутской области выделяется три типа распространения ММП (Таблица 1).

-

1.1 Область с редкими островами ММП среди талых грунтов. Этот тип характерен для Иркутско-Черемховской впадины. Острова ММП редки и приурочены к днищам, распадкам, заболоченным

участкам долин рек II и III порядка.

-

1.2 Область островного распространения ММП предгорий Восточного Саяна, Прибайкалья и плато. ММП здесь распространены по долинам рек, северным склонам, но встречаются также и массивы с ММП на всех элементах рельефа.

-

1.3 Область сплошного распространения ММП с редкими островами таликов. Охватывает горные массивы Восточного Саяна, Патомского нагорья, Байкальского хребта. Талые грунты встречаются редко очень мелкими массивами в местах скопления снега.

Кроме того сплошное распространение ММП характерно для крайне северной части Иркутской области (Катангский район) на низком плато с равнинно-увалистым рельефом. Данная территория лежит севернее 500 с.ш. и примыкает к южной Якутии, где, как известно, ММП распространены повсеместно.

Растительность

Леса являются основным типом растительности области. Распространены темнохвойные кедровые, еловые, пихтовые и светлохвойные-лиственничные и сосновые леса. Мелколиственные березовые и осиновые леса занимают ограниченные площади и представлены, обычно, вторичными лесами на месте коренной растительности после вырубок и пожаров. К господствующим породам относятся лиственница и сосна.

По растительному покрову в Иркутской области в соответствии с рельефом и другими природными условиями выделяются три обособленные части территории.

-

1. Лесостепи, степи и южно-таежные леса характерны для Иркутско-Черемховской и Прибайкальской впадин и прибрежной части югозападного побережья озера Байкал.

-

2. Средне- и южно-таежные преимущественно светлохвойные леса распространены главным образом на СреднеСибирском плоскогорье и в предгорьях Восточного Саяна.

-

3. Горно-таежные территории охватывают Восточный Саян, Патомское нагорье, Байкальский хребет. Здесь ярко проявляется вертикальная поясность от горно-таежных лесов в нижнем поясе, до высокогорных тундр с вечными снегами на вершинах наиболее высоких горных хребтов. В Восточном Саяне и Хамар-Дабане преобладают кедровые леса с пихтой, а на Патомском нагорье — лиственничные леса. Характерно очень ограниченное распространение горных лугов. Они встречаются главным образом в Восточном Саяне и на Хамар-Дабане.

Растительный покров лесостепи, в общепринятом понимании, не является характерным. Здесь преобладают леса березовые, березово-осиновые, сосновые и лиственничные, среди которых лежат массивы луговых степей и реже — степей. Большая часть безлесных территорий — бывшие леса, ныне сведенные и занятые пашнями.

Северо-таежные моховые и кустарничко-моховые леса наибольшее распространение имеют в северной части области (Катангский район севернее 600 с.ш.), прилегающей к долине р. Н. Тунгуски.

В пределах предгорий и высоких плато среднетаежные леса занимают более холодные позиции рельефа (северные склоны, понижения, наивысшие абсолютные высоты — более 800 м).

Южно-таежные травянистые и моховотравянистые леса распространены преимущественно на южных склонах и хорошо дренированных поверхностях.

Приведенные короткие сведения о природных условиях Иркутской области позволяют сделать вывод о том, что наряду с общими чертами природы Прибайкалья существуют характерные особенности отдельных его частей.

Четко выделяется изменение природы в соответствии с различиями рельефа по крупным его регионам.

Особенности почвообразования и принципы построения легенды к карте

По принятым в почвенной картографии принципам (Программа Государственной почвенной карты (ГПК), 1936 г.) на мелкомасштабных картах в почвенном покрове выделяются почвы равнинных территорий и почвы горных территорий. Причем, к горным областям относятся территории, где четко проявляется вертикальная поясность в строении почвенного покрова, а почвы, соответственно, должны иметь специфические черты горного почвообразования.

На мелкомасштабных картах Иркутской области до сих пор выделялись почвы гор и равнинных территорий. Однако, на одних картах почвы СреднеСибирского плоскогорья относились к равнинным (Атлас Иркутской области, 1962 г.), на других — к почвам гор (ГПК). Нами выделяются на карте три типа территорий по рельефу, где почвы СреднеСибирского плоскогорья и предгорья с высотами 6001000 м абсолютной высоты относятся к предгорным и плато.

Выделенные на новой карте по характеру рельефа три типа территории различны по климату, типу распространения ММП, почвообразующим породам, растительности и характеру почвенного покрова (Таблица 1).

В последней графе таблицы 1 дается определение термических свойств почв по фактическим данным в соответствии с принципами принятыми в классификации почв СССР для разделения типов почв на фациальные подтипы (Классификация и диагностика почв СССР, 1977).

Значительные различия, в связи с этим, существуют и в возможности использования каждого выделенного региона в сельскохозяйственном производстве.

Основой легенды служат имеющиеся почвеннокартографические материалы на территории области и «Классификация и диагностика почв СССР», изданная в 1977 г. Принятая классификация разработана сотрудниками Почвенного института им. В.В. Докучаева и МСХ СССР, является официальным документом для обязательного использования ее при составлении почвенных карт работниками Союзгипрозема. «Классификация и диагностика почв СССР» создана в результате многолетних исследований, проводимых Почвенным институтом им. В. В. Докучаева совместно с широким кругом почвоведов различных краев, областей и республик страны. В основе этих исследований лежат разработки классификации, проводимые институтом начиная с 1936 г. и по настоящее время, в связи с составлением Государственной почвенной карты СССР.

Классификационные разработки периодически публиковались (Герасимов, Завалишин, Иванова, 1939, Иванова, Розов, 1967), докладывались на Всесоюзных съездах почвоведов (Иванова, Розов, 19 г.). Итогом многолетних работ по классификации почв была разработка под руководством Е. Н. Ивановой, и издание в 1967 г. работы «Указания по классификации и диагностике почв», которая является основой «Классификации и диагностики почв СССР» издания 1977 г. В ней даны дополнения к ряду типов почв и разработаны критерии для фациального разделения почвенных типов на подтипы по температурным параметрам климата и верхнего горизонта почвы. Такие разработки в классификации почв даются впервые и являются очень важным принципом подхода к оценке температурного режима почв, как важного свойства почвы.

В связи с недостаточной изученностью почв Союза в изданной в 1976 г. «Классификации почв СССР» не дается разработка по классификации горных почв и почв мерзлотных областей, а даются только принципы подхода к их классификации. В этом случае для составления легенды нами была использована работа Е.Н. Ивановой «Классификация почв СССР», опубликованная в 1976 г., в которой автор дает классификацию почв Союза, включая таежные мерзлотные почвы Северо-Востока страны с выделением типов, подтипов и родов почв. В классификации почв Е.Н. Ивановой (1976 г.) и упомянутых работах по классификации 1967 и 1977 годов расхождений нет, так как они были разработаны по тем же принципам, под руководством Е.Н. Ивановой.

Принимая принципы классификации 1977 г. для нашей работы следует сказать, что многие вопросы классификации остаются дискуссионными. Так, важный для восточных областей страны вопрос оценки влияния низких температур на почвообразование еще не решен однозначно.

Например, в объяснительном тексте к почвенной карте мира, изданной в 1977 г., созданной совместно ФАО и ЮНЕСКО в содружестве с Международным обществом почвоведов, дается определение: «вечная мерзлота — это слой, в котором температура многие годы 00С или ниже», а «к криогенным почвам относятся те, которые имеют вечную мерзлоту в пределах 200 см от поверхности».

Существует также точка зрения, что мерзлотные почвы только те, у которых в почвенном профиле постоянно находится льдистая мерзлота, а термин «мерзлотные почвы» классификационного значения не имеет (Толковый словарь по почвоведению, 1975 г., с. 134).

Однако совершенно ясно, что влияние отрицательных и низких положительных температур почв на процессы почвообразования очень большое, а также велико их значение для сельскохозяйственной оценки почв.

По данным мерзлотоведов (Лещиков, 1970 Павлов, 1980, Гаврилова, 1981, и др.). как известно, температурный режим почв и грунтов является функцией климата, а следовательно принцип разработки принятой нами классификации (1977 г.) с учетом тепловых свойств почв, определенных по климатическим параметрам, хотя он и носит ориентировочный характер, вполне обоснован.

Классификационные разработки по разделению почв по термическим свойствам картографически даются впервые.

Показ термических свойств почв на карте Иркутской области особенно важен. Этот регион характерен большим разнообразием по энергетике почвообразования, распространению ММП, теплообеспеченности территории. Оценка территорий в этом направлении необходима в различных аспектах хозяйственной деятельности.

Согласно принятой классификации для разделения типов почв на фациальные подтипы по термическим параметрам взяты показатели: 1) сумма температуры воздуха выше 100С; 2) сумма температуры почвы выше 100С на глубине 0,2 м; 3) продолжительность периода отрицательных температур почвы на глубине 0,2 м в месяцах. Выделенным фациальным подтипам дана номенклатура, характеризующая термические свойства (Таблица 2). Данные параметры позволяют отнести к мерзлотным почвам почвы не имеющих льдистой мерзлоты, но имеющих отрицательные температуры в течение 7-8 месяцев (сухая мерзлота).

Исходя из изложенной характеристики природных условий и принятой классификации почв для построения легенды, дается деление почв на три группы по гипсометрическим ступеням рельефа и термическим свойствам почв.

Однако, следует отметить, что территория низких плато, с высотами 250-500 м абс. высоты, лежащая на севере области (бассейн р. Н. Тунгуски, Катангский район) по термическим свойствам относится к фации холодных почв. Поэтому, чтобы не усложнять легенду карты выделением особой графы равнинных территорий с мерзлотными почвами холодной фации, эти почвы даются в графе почв территории предгорий и высоких и низких плато.

Дается три вертикальных графы в легенде:

-

1. Почвы умеренно холодной фации,

равнинно-увалистых территорий с параметрами:

-

а) сумма температуры воздуха >100C 1250-16000

-

б) сумма температуры почвы >100C 1200-16000

-

в) продолжительность периода отрицательных температур почвы 5-8 месяцев.

-

2. Почвы холодной фации предгорий,

высоких плато и низких плато с параметрами:

-

а) сумма температуры воздуха >100C 900-12500

-

б) сумма температуры почвы >100C 800-12000

-

в) продолжительность периода отрицательных температур почвы 5-8 месяцев.

-

i. Почвы очень холодной

фации горных территорий с параметрами:

-

а) сумма температуры воздуха >100C 500-9000

-

б) сумма температуры почвы >100C 400-8000

-

в) продолжительность периода отрицательных температур почвы >8 месяцев.

В каждой группе почв дается деление по термике почв: длительно сезонно мерзлотные и мерзлотные.

Для удобства пользования легендой почвы разделены по их ландшафтной принадлежности:

Почвы степей и лесостепей.

Почвы тайги и тундры.

Почвы засоленные, болотные, аллювиальные.

Основные положения легенды представлены на двух врезках, которые содержатся на карте. Текст легенды приводится в табл. 3.

Иллюминовка карты и индексировка почв, в основном, даются по принципам почвенной картографии, разработанной для Государственной почвенной карты (ГПК).

Каждый тип почвы имеет свою окраску, деления внутри типа даются цветом типа различной тональности. Кроме окраски каждый выдел легенды имеет буквенно-цифровой индекс и графический знак. Большая буква в индексе обозначает название типа почвы (П - подзолистые, Ч — черноземные и т.д.). Подтиповые и родовые выделы даются малыми буквами справа вверху большой буквы, арабскими цифрами даются виды, они ставятся внизу справа. Например: Пδ I — дерново-слабоподзолистая почва равнинно-увалистых территорий.

По условиям рельефа почвы различаются нанесением косой штриховки по фону окраски контуров: сплошные белые полосы для почв горных территорий, прерывистые — предгорий и высоких плато. Равнинно-увалистые территории и низкие плато даются без штриховки.

В индексах для почв гор и почв предгорий и высоких плато к основному индексу почвы дается дополнительная буква большего размера, чем весь индекс. Для горных почв ставится буква «Г», для предгорий и высоких плато - «П». Например: Гп — горные подзолистые, Пп — подзолистые предгорий и высоких плато, П — подзолистые равнинноувалистых территорий. Низкие плато (абс. выс. 250500 м) даются как почвы равнинно-увалистых территорий, без белой штриховки и без дополнительной буквы в индексе, обозначающей условия рельефа.

Для обозначения почв фациальных подтипов мерзлотных к основному индексу добавляется вверху штрих (например: М' мт — мерзлотно-таежная почва).

Графический немасштабный знак употребляется для отображения неоднородности почвенного покрова. В этом случае на фон окраски преобладающей в почвенном контуре почвы наносятся графические знаки сопутствующих почв. В случае большой неоднородности почвенного покрова может быть дано 2-3 разных знака. Например, на фоне преобладающей дерново-подзолистой почвы, которая на карте дается окраской, распространены дерновые лесные (дается графический знак дерново-лесной почвы и дерновые лесные оподзоленные - дается другой графический знак).

К карте даны 3 врезки: почвенно-географического районирования, на которой выделено 32 почвенного округа. Врезка вторая - «Природные условия», она дается как вспомогательная при работе с картой. В ней приведены показатели термической характеристики почв по основным гипсометрическим уровням, даются типы распространения ММП по данным мерзлотоведов и используемые земли в лесном хозяйстве. В третьей врезке показан % земель, занятых в сельскохозяйственном производстве (их в области имелось всего около 3,5%) и дается состав почв используемых в сельском хозяйстве в % от общей площади сельскохозяйственных угодий.

Почвы всех ландшафтов в своих свойствах отражают специфику природы региона в целом, которая состоит, в основном, в континентальности и холодности климата. Эта основная особенность региона в почвах проявляется в подавлении в них биологической активности, замедленности биологического круговорота веществ и характера геохимической миграции. Кроме того, проявляется четкая общая тенденция в подавлении процесса оподзоливания в почвах.

Эти общие специфические особенности почвообразования в регионе проявляются в свойствах почв различно в разных ландшафтах.

В группе почв степных и лесостепных ландшафтов выделены серые лесные оподзоленные почвы — светло-серые, серые и темно-серые. Кроме того, выделяются серые лесные неоподзоленные почвы. Их распространение в регионе невелико, но развитие этих почв очень характерно для переходного региона от Западной Сибири к Забайкалью, каким является Иркутская область. В Бурятии и Читинской области с крайне континентальным и холодным климатом серые неоподзоленные почвы имеют очень широкое распространение.

Серые лесные почвы иркутской области относительно богаты по содержанию гумуса и азота. Тем не менее почвы отзывчивы на внесение азотных удобрений. Это свидетельствует о содержании в почвах органо-минеральных соединений в формах малодоступных для культурных растений.

Исследования Арефьевой З.Н. (1964 г.), Славниной Т.П. (1967, 1978, 1987 г.), Важенина И.Г. (196 ), и др. показали, что при жестких термических свойствах почв характерно преобладание аммонийных соединений над нитратными, что очень важно в оценке продуктивности почв в фациальном аспекте. На последнем всесоюзном съезде почвоведов в Тбилиси этому вопросу был посвящен специальный доклад В.В. Егорова (1981).

Спецификой почв черноземного типа является относительно малая мощность гумусового горизонта, что сближает их с черноземами Забайкалья.

Малая мощность гумусового горизонта объясняется поверхностным развитием корневых систем растений в почвах с жестким термическим режимом. Это положение было высказано и подтверждено стационарными исследованиями в Забайкалье Н.К. Ногиной (1964) и ботаником А.А. Горшковой (1966).

Таежно-лесные ландшафты с почвами холодных фаций развиты, в основном, в условиях предгорий и высоких плато, и в крайне северной части области в условиях низких плато.

Широкое распространение в южной и средней тайге имеют почвы с недифференцированным профилем и с хорошо развитым аккумулятивным гумусовым горизонтом. Эти почвы изучены О.В. Макеевым и названы им дерновыми лесными.

Однако, существует и другая номенклатура этих почв, в связи с различным толкованием их свойств. Существует более 10 синонимов у дерновых лесных почв. Например, их называют дерново-литогенные, бурые лесные грубогумусные, дерново-буроземные и др. Вопрос о генезисе этих почв еще не решен однозначно и находиться в периоде дискуссии, поэтому мы сочли возможным дать этим почвам название по Макееву, данное автором на основании глубоких исследований почв Иркутской области и достаточно быстро и прочно вошедшее в употребление иркутских почвоведов. К названию «дерновые лесные» в скобках даются основные их синонимы.

Для подтипа дерново-подзолистых почв в целом характерно, по сравнению с почвами Европейской части, повышенное содержание гумуса в аккумулятивном горизонте А (5-13%), что связано со спецификой темпа накопления и разложения органических веществ в почвах с жесткими термическими свойствами.

Среди дерново-подзолистых почв выделяются дерново-подзолистые со вторым гумусовым горизонтом. Второй гумусовый горизонт исследователями рассматривается как реликтовый, сохранившийся от предшествующих фаз развития почвы.

В западной части области описаны очень своеобразные подзолистые остаточно-осолоделые почвы, а некоторые исследователи называют их осолоделые остаточно-подзолистые. Эти почвы неоднократно освещались в литературе Н.В. Николаевым, Б.В. Надеждиным, М.А. Корзуном, В.А. Горбачевым, О.В. Макеевым, В.П. Мартыновым, А.Г. Сазоновым, С.А. Коляго, В.А. Кузьминым и др., но единого мнения о их генетической сущности нет. Основная их специфика - появление в профиле легкорастворимых солей, поглощенного Na в ППК и содержание аморфной SiO2. Ареал распространения этих почв не установлен, поэтому они даются на карте немасштабным знаком в тех местах, где были описаны исследователями.

Широкое распространение имеют почвы дерново-карбонатные на карбонатных породах, приуроченные к полосе распространения южно-таежных и среднетаежных лесов, и дерново-перегнойно-карбонатные, свойственные ландшафтам северной тайги.

Полугидроморфные и гидроморфные почвы таежно-лесной зоны средне-горных территорий — подзолисто-глеевые, дерново-подзолисто-глеевые имеют более жесткий термический режим, чем аморфные почвы. В них часто «перелетывает» мерзлота и в нижних горизонтах почв сохраняются отрицательные или низкие положительные температуры в течение всего года. Эти почвы относятся к мерзлотным холодной фации.

При составлении почвенной карты Иркутской области мы столкнулись с дискуссионными вопросами в почвоведении, что создало трудности в работе.

Существующие нерешенные вопросы классификации и номенклатуры почв в стране выявились при анализе материалов по почвам горнотаежных районов и таежных равнинно-увалистых территорий низких плато с повсеместным распространением ММП.

Основной особенностью господствующих здесь почв является недифференцированность почвенного профиля по подзолистому типу с неразвитым гумусовым горизонтом. Впервые эта особенность была отмечена в Забайкалье Прасоловым Л.И. В период работы Переселенческого Управления в 1910-1911 г.г., труды которого были опубликованы в работе «Южное Забайкалье» (1927 г.). Л.И. Прасолов отнес эти почвы к слабо подзолистым , отмечая при этом «...по всей вероятности при достаточном развитии наших знаний о почвах всего высокого нагорья Северо-Восточной Азии, Забайкалье выделится вместе с некоторыми прилегающими областями в особую почвенно-географическую провинцию» (с. 236). При этом Л.И. Прасолов, относя к слабоподзолистым почвы, не имеющие признаков оподзоливания, считал, что они не могут стоять в одном ряду с «буроземами» Западно-Европейской провинции.

В настоящее время высказывания Л.И. Прасолова подтверждены. Ногиной Н.А. (196 ) выделена особая почвенно-географическая провинция с господством почв с недифференцированным профилем по подзолистому типу в таежных и лесных областях Предбайкалья и Забайкалья.

Причину этого явления различные авторы трактуют по-разному и соответственно почвы получают различную номенклатуру.

В нашей легенде почвы средней и северной тайги, отнесенные Л. И. Прасоловым с оговоркой к слабоподзолистым, называются мерзлотнотаежными и выделяются как самостоятельный тип почв.

Этот термин впервые дан Е.Н. Ивановой автоморфным почвам при исследовании почв Северо-Востока страны. Необходимо отметить, что тип мерзлотно-таежных почв, выделенный и описанный Е. Н. Ивановой, относитсям к автоморфным почвам. Этот термин получил распространение и употребляется в работах по северу-востоку страны, Якутии, Забайкалью.

Последнее время термин «мерзлотно-таежные» стали употреблять для полугидроморфных почв, где слово «мерзлотный» символизирует и переувлажнение (программа к почвенной карте СССР в масштабе 1:2500000; 1972 г.)

В легенде к карте Иркутской области термин «мерзлотно-таежные» употребляется для почв автоморфных, в понятии установленным Е.Н. Ивановой, так как это соответствует принятым нами принципам построения классификации и номенклатуры почв (Классификация и диагностика почв СССР, 1977; Иванова Е. Н. Классификация почв СССР, 1976)

В дальнейшем этот тип почв получил различные названия и в настоящее время имеет более 10 синонимов (табл. 4).

На материалах исследований почв Забайкалья Ногина в 1964 г. в мерзлотно-таежном типе выделила подтипы:

1) Мерзлотно-таежные поверхностно ожелезненные (лесотундра, северная тайга); 2) Мерзлотно-таежные обычные (средняя тайга); 3) Мерзлотно-таежные дерновые (южная тайга).

Особенно большие разногласия существуют в трактовке генезиса и номенклатуры почв подтипа мерзлотно-таежных поверхностно-ожелезненных лесотундры и северной тайги. В профиле этих почв верхний горизонт (10-20 см) наиболее ярко окрашен в красновато-бурые тона. Между этим горизонтом и подстилкой нередко выделяется маломощный, часто фрагментарный, осветленный белесый горизонт, который некоторые исследователи считают результатом процессов подзолообразования и почвы относят к подзолистому типу. При этом отмечается специфика в содержании, поведении и распределении по профилю органо-минеральных соединений Al и Fe. Автор этой точки зрения В.О. Таргульян (1971 г.) называет почвы подзолистыми AlFe-гумусовыми.

Н.А. Ногина осветленный горизонт считает результатом периодического поверхностного подстилочного переувлажнения и почвы относит к мерзлотно-таежному типу.

В работе В.О. Таргульяна (1971 г.) выделенные Н.А. Ногиной мерзлотно-таежные поверхностно-ожелезненные почвы относятся частично к подбурам (когда не выделяется осветленный горизонт), а частично к подзолистым Al-Fe-гумусовым почвам, в случае с выделением в профиле осветленного горизонта (мощность более 3 см) под подстилкой.

В нашей легенде к карте дается название почвам - мерзлотно-таежные поверхностно-ожелезненные. Дополнительно, в скобках, даются основные синонимы (табл. 5).

На склоне хребта Хамар-Дабана, обращенного к оз. Байкал, с очень своеобразными, уникальными для Забайкалья и Прибайкалья, природными условиями, показаны почвы горно-таежные бурые. Этим почвы даны по материалам исследований, проведенных в 1973-1975 г.г. Институтом почвоведения и агрохимии СО АН СССР, С.Р. Ковалевой (1976).

Тип бурых почв впервые был изучен и выделен в 1929 г. Прасоловым Л.И. при исследовании почв

Крыма и Кавказа. В последние годы к этому типу стали относить некоторые почвы Сибири и ДВ под таежными лесами с травянистым напочвенным покровом. Такая широкая трактовка типа бурых лесных почв не позволяет дать единого толкования его генетической сущности.

В пределах Сибири и ДВ существует много названий для почв, отнесенных к типу бурых лесных: дерново-буроземные, горно-лесные бурые, бурые лесные кислые грубогумусные, таежные бурые, дерново-таежные неоподзоленные и т.д.

К данному в легенде названию почв в скобках даются основные синонимы.

Список литературы Почвы Иркутской области, сельскохозяйственные земельные фонды и качество почв. Глава 4. Природа региона

- Алисов Б.П. (1956) Климат СССР/Б. П. Алисов. -М.: Изд-во Московского ун-та, 1956. -128 с

- Атлас Иркутской области. (1962) М.-Иркутск: Изд. ГУГК СССР. -1962

- Важенин И.Г., Важенина Е.А. (1969) Забайкалье (Бурятия и Читинская область)//Агрохимическая характеристика почв СССР.-М.: Наука, 1969.-334 с

- Воскресенский С.С. (1959) Геоморфологическое районирование юга Сибири//Вопросы географии и геоморфологии. -М.: Географиздат, 1959. Сб.46.-С. 3-13

- Воскресенский С.С. (1962) Геоморфология Сибири. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962

- Вторушин В.А. (1973) Автоморфные почвы горной тайги центральной части Южного забайкалья и их режимы.//Дис. … канд. Биол. Наук, Иркутск, 1973, 27 с

- Вторушин В.А. (1982) Автоморфные почвы горной тайги Южного Забайкалья.//Новосибирск, Наука, 1982, 175 с

- Гаврилова М.К. Современный климат и вечная мерзлота на континентах//Новосибирск, Наука, 1981, 113 с

- Герасимов И.П., Завалишин А.А., Иванова Е.Н. (1939) Новая схема общей классификации почв СССР//Почвоведение,-1939,-№7. С. 10-43

- Горбачев В.Н. (1978) Почвы Восточного Саяна : научное издание/В. Н. Горбачев; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т леса и древесины им. В. Н. Сукачева. -М.: Наука, 1978. -199 с

- Горшенин К.П. (1955) Почвы южной части Сибири (от Урала до Байкала). М. 1955, 591 с

- Горшкова А.А. Биология степных и пастбищных растений Забайкалья.-М., 1966.-271 с

- Егоров В.В. (1981) Теория и практика повышения плодородия почв./В.В. Егоров.//Материалы VI Всесоюзного съезда почвоведов. Тбилиси, 1981.-Кн. 1.-С. 1 -15

- Егоров В.В. (1977) Классификация и диагностика почв СССР./Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.Н., Розов Н.И.//Издательство: Колос, 1977 г. 221 стр

- Еловская Л.Г., Коноровский А.К. (1978) Районирование и мелиорация мерзлотных почв Якутии. -Новосибирск, 1978. -175 с

- Иванова Е.Н. (1967) «Указания по классификации и диагностике почв» М, вып. 1 с 65-69, вып. 3, с 6-32, 32-37, 42-44, 47-51, 55-59, 59-63, 68-73, 77-81, 81-84, 94-96, 96-98, вып. 4 с 31-35, 35-37, 46-48

- Иванова Е.Н., Розов Н.Н. (1967) Классификация почв СССР (Принципы и систематический список почвенных типов)//Почвоведение, 1967, № 2, с 3-11

- Иванова Е.Н., Розов Н.Н. Классификация почв СССР (Генетическая характеристика и диагностика основных подразделений)//Почвоведение, 1967, № 3, с 12-22

- Карнаухов Н.И. (1959) К характеристике почв ельников Среднего Приангарья в пределах Усть-Удинского района Иркутской области. Изв. Сиб. Отд. АН СССР, Новосибирск, 1959, №8

- Ковалева, С.Р. (1974) Лесные почвы горного окаймления юго-востока Западной Сибири. (Восточный Алтай, Горная Шория, Салаир)/С.Р. Ковалева, С.А. Таранов, В.М. Корсунов; ред. Р.В. Ковалев; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т почвоведения и агрохимии. -Новосибирск: Наука, 1974. -197-205 с. -

- Колесниченко В.Т. (1965) Водно-тепловой режим и агрофизические свойства черноземов выщелоченных лесостепи Восточной Сибири//Почвы, удобрения и урожаи в лесостепи Прибайкалья. Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965. С. 42-60

- Коляго С.А. (1954) Природные условия и почвенный покров правобережной части Минусинской впадины/С.А. Коляго//Почвы Минусинской впадины. -М.: АН СССР, 1954. -С 184-296

- Коляго С.А. (1969) Генетико-географические особенности почв сельскохозяйственных угодий Иркутской области и вопросы их удобрения.//Известия БГНИИ при Иркутском университете, Иркутск, 1969, т. 21

- Корзун М.А., Фролова М.В., Ивельский П.К. (1969) Эволюция почвенного и растительного покрова водоразделов северо-западной части Иркутской области//Почвоведение, 1969, № 10, с. 26-52

- Кузьмин В.А. (1962) Почвы районов строительства Братской и Усть-Илимской ГЭС.//в кн. Труды первой сибирской конференции почвоведов. Красноярск, 1962

- Кузьмин В.А. (1964) Очерки по географии и генезису почв Средней Сибири//М., 1964

- Кузьмин В.А. (1968) Почвенная карта Иркутско-Черемховского промышленного района и прилегающих территорий.//Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока. Вып. 18., Иркутск, 1968

- Кузьмин В.А. (1970) Особенности почвообразования в Прибайкалье.//в кн. Почвы юга Сибири и их использование. Иркутск, 1970

- узьмин В.А. (1972) Песчаные подзолистые почвы котловин Северного Прибайкалья, их минералогический и химический состав./Почвоведение, №1, с.34-43

- Кузьмин В.А. (1976) Почвы котловин байкальского типа./Иркутск: Вост.-Сиб. Кн. Издательство. 144 с

- Ладейщиков Н.П. (1975) Климатическое районирование Прибайкалья и бассейна озера Байкал на основе упрощенных характеристик/Ладейщиков Н.П.//Матер. III Всесоюз. совещ. по прикладной географии. -Иркутск, 1975. -С. 125-127

- Лещиков Ф.Н. (1970) Мерзлотные условия территории, прилегающей к ангарской части усть-Илимского водохранилища.//Изв. Вост.-Сиб. Отд. ГО СССР, 1970, т. 67, с. 24-33

- Лещиков Ф.Н. (1978) Многолетнемерзлые породы Приангарья и Прибайкалья. Новосибирск, Наука

- Логачев Н.А. (1968) Осадочные и вулканогенные формации Байкальской рифтовой зоны. Байкальский рифт. М. Наука, 1968, с 72-101

- Макеев О.В. (1959) Дерновые таежные почвы юга Средней Сибири (генезис, свойства и пути рационального использования). Бурятское книжн. изд-во, Улан-Удэ, 1959. 347 с

- Макеев О.В. (1961) Почвенное районирование Байкальской Сибири/О.В. Макеев, М.А. Корзун, H.A. Ногина, К.А. Уфимцева.//Почвенное районирование СССР. М., 1961.-С.146-206

- Макеев О.В. (1974) Проблемы почвенного криогенеза.//Почвенный криогенез. ММ. Наука, 1974, с. 7-17

- Макеев О.В., Ногина Н.А. (1958) О ряде дерново-лесных почв на элюво-делювии траппов//Почвоведение, 1958, № 7, с. 42-56

- Мартынов В.П. (1964) Почвы горного Прибайкалья. Автореф. Канд. Дисс., Иркутск, 1964

- Мартынов В.П., Кузьмин В.А., 198.. Кузьмин, В.А. (1985) Основные положения программы карты «Почвенный покров юга Восточной Сибири» масштаба 1: 1 500 000/В.А. Кузьмин, В.П. Мартынов, Б.А. Богоявленский//Тематическое картографирование. Теория, методы, практика. -Новосибирск: Наука, 1985. -С. 178-185

- Надеждин Б.В. (1957) К вопросам о взаимодействии древесной растительности и почв в сосновых лесах южной части Сибири. Известия ВСФ СО АН СССР. №3, Новосибирск

- Надеждин Б.В. (1958) О дерново-карбонатных почвах южной части Средне-Сибирской платформы.//Почвоведение, 1958, №6

- Надеждин Б.В. (1961) Черноземы Приангарья. Материалы по исследованию почв Иркутской области, вып. 27, сер. биол., Тр. Вост.-Сиб. Филиала СО АН СССР, 1961

- Наумов Е.М., Градусов Б.П. (1974) Особенности таежного почвообразования на крайнем Северо-Востоке Азии. -М.: Колос, 1974. -148 с

- Некрасов И.А. (1976) Криолитозона Северо-Востока и Юга Сибири и закономерности её развития. -Якутск: Якутское кн. изд-во, 1976. -244 с

- Николаев И.В. (1934) «Почвы Восточно-Сибирского края», ОГИЗ, Иркутск, 1934

- Николаев И.В. (1949) Почвы Иркутской области/Иркутск, 1949, 403 с

- Николаев И.В., Ведерникова В.В. (1939) Материалы к характеристике почв переходной полосы от Усть-Ординской степи к лесной зоне. Известия Б.Г.И. при Иркутском гос. Университете., Т. IX, вып. 3-4, Иркутск, 1939

- Ногина Н.А. О почвенном покрове и почвах юго-восточной части Средне-Сибирского плоскогорья.//В кн.: О почвах Урала, Западной и Центральной Сибири. М. 1962, с 190-210

- Ногина H.A. (1964) Почвы Забайкалья. М.: Изд-во АН СССР, 1964. -314с

- Обручев В.А. (1914) Геологическая карта Ленского золотоносного района: Описание листов IV-3 и V-3. СПб.: Геол. ком. 1914. 239 с.: табл.: карт

- Обручев В.А. (1915) К недавнему прошлому оз. Байкала//Геол. вестник. 1915. Т. 1. № 4. С. 243-244

- Павлов А.В. (1980) Расчет и регулирование мерзлотного режима почвы. Новосибирск, Наука, 1980, 240 с

- Петров Б.Ф. (1952) Почвы Алтайско-Саянской области. М.: изд-во АН СССР, 247 с

- Петрова Е.И. (1971) Почвы Южной Якутии. Якутск, 1971. -167 с

- Прасолов Л.И. (1927) Южное Забайкалье (почвенно-географический очерк)//Л.: изд-во АН СССР, 422 с

- Программа Государственной почвенной карты (ГПК), 1936 г

- Программа почвенной карты СССРвмасштабе 1:2500000; М. 1972

- Сазонов А.Г. (1969а) Почвенный покров и почвы междуречья Ханды и Киренги//Доклады Института географии Сибири и Дальнего Востока. 1969, Вып. 21, с. 40-47

- Сазонов А.Г. (1969б) Почвы Лено-Ангарского плато и их хозяйственное использование.//автореферрат дисс. На соискание уч. Степ. Канд. Биол. Наук.Иркутск, 1969, 17 с

- Славнина Т.П. (1978) Азот в почвах элювиального ряда. Томск: Изд -во Том. ун-та, 1978. -389 с

- Славнина Т.П. (1967) Влияние добавок органических и минеральных веществ на нитрификационную способность серых лесных почв//Уч. Зап. Том. ун-та, 1967. -Вып. 53. -С.220-230

- Славнина Т.П., Инишева Л.И. (1987) Биологическая активность почв Томской области. -Томск: Изд-во ТГУ, 1987. -216 с

- Соколова Т.А., Соколов И.А. (1963) Горно-таежные почвы Восточного Забайкалья./В кн.: О почвах Восточной Сибири. М. Изд-во АН СССР, 1963, с 3-52

- Таргульян В.О. (1971) Почвообразование и выветривание в холодных гумидных областях. М.: Наука, 268 с

- Хисматуллин Ш.Д. (1964) Материалы к классификации почв речных долин верхнего Приангарья//Труды конференции почвоведов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1964

- Шоцкий В.П. (1956) Природные условия сельскохозяйственного производства и естественноисторические районы Иркутской области. (Материалы по сельскохозяйственному районированию Иркутской области) Выпуск 1. (Под ред. В.А. Кротова) Иркутское книжное издательство, 1956, 128 с