Подбор метода консервации «великовозрастной» кожи (на материалах могильника Уландрык I)

Автор: Швец О.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521998

IDR: 14521998

Текст статьи Подбор метода консервации «великовозрастной» кожи (на материалах могильника Уландрык I)

Единого метода консервации археологических предметов из мягкого органического материала не существует до сих пор. Любой фрагмент, а если повезет и целый предмет, требует со стороны реставратора подробного изучения, знания свойств, подбора метода консервации. Особое внимание уделяется уникальным кожаным изделиям, возраст которых более 2 тыс. лет. К числу таковых относится комплект детской одежды, длительное время находившийся на фондохранении. Комплект состоит из куртки, головного убора (чепца) и сапог с голенищем-раструбом.

Чтобы понять, почему кожаная одежда сохранилась в кургане-кенотафе № 2 могильника Уландрык I (раскопки В.Д. Кубарева, 1968 г.), обратимся к описанию раскопа. Диаметр насыпи составлял 2 м, а высота – 0,3 м. В могильной яме находился двухвенцовый деревянный сруб. Внутри сруба, на двух досках погребального настила, положенных на слой веток курильского чая, обнаружен кожаный костюм [Кубарев, 1987, с. 156–157]. Перекрытие сруба, состоящее из двух обтесанных плах и положенной между ними жерди, находилось на глубине 1,3 м. Венцы сруба сложены из плах, обтесанных с двух сторон, и обтесанных с одной стороны бревен. Дно сруба располагалось на глубине 1,8 м. Могильная яма выкопана в грунтовом слое с высоким содержанием глины, благодаря чему древесина сруба хорошо сохранилась**. За счет плотно подогнанных между собой венцов и перекрытия, расположенного в глинистом слое (глубина залегания до 1,5 м), внутри сруба, вероятно, образовалась воздушная камера. Все это способствовало созданию полости без контакта с грунтом, с минимальным проникновением воды. Немаловажным было отсутствие самого погребенного. Сложившиеся вместе условия и факторы, возможно, стали естественным консервантом для комплекта детской одежды. При извлечении из сруба кожаные предметы содержали в себе минимальное количество влаги.

Первая попытка подобрать методику для консервации кожаного комплекта, уже довольно длительное время находившегося в фондах Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН, осуществлена нами в 2004 г. В реставрационных мастерских Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург), под руководством зав. отделом органических материалов, реставратора высшей категории К.Ф. Никитиной, велась работа с фрагментом рукава куртки.

Основной целью проводимых мероприятий было возвращение коже утраченной пластичности, благодаря которой возможно устранение деформаций, полученных за время существования захоронения и приобретенных в результате хранения. Для подтверждения адекватности выбора метода консервации в течение нескольких лет проводилось визуальное наблюдение за состоянием кожи.

На момент начала работ кожа фрагмента, не прошедшая никакой первичной обработки и смягчения, была сильно покороблена и смята. Можно предположить, что частичная усадка и нарушение целостности предмета появились еще в погребении. Из-за потери остаточной влаги уже при хранении образовались новые смятости и произошла полная утрата пластичности. Кожа истончилась, стала хрупкой и ломкой. Прослеживалось шелушение и отслаивание чешуек дермы. Внешняя и внутренняя поверхность фрагмента, состоящего из рукава и аппликативных полос (4 слоя), была покрыта белыми пятнами. Природу их возникновения объяснили анализы соскобов, проведенные в ЛФХИМ и лаборатории биологического контроля Государственного Эрмитажа. От потери влаги за время существования предмета в различных условиях на поверхности кожи появились неорганические вещества – высолы , отдельные споры микроскопических грибов и клетки бактерий, присутствие которых на археологических предметах является нормой.

Для пластификации, расправления и укрепления внутренней микроструктуры данного фрагмента был предложен метод консервации с использованием эмульсии РК . Он уже опробован на подобных археологических материалах в мастерских Эрмитажа и не требует больших временных трат. Последовательность выполняемых мероприятий была следующей:

-

1. Сухая чистка поверхности кожи от остатков грунта и легко удаляемых белых пятен (проводилась механически мягкой кистью).

-

2. Увлажнение фрагмента в камере отдаленного увлажнения холодным туманом позволило коже набрать достаточное количество влаги, необходимой для начала мягкого расправления и устранения коробления.

-

3. Полное погружение влажного фрагмента рукава в жирующую эмульсию РК насытило кожу необходимыми для восстановления пластичности и водостойкости веществами.

-

4. Удаление излишков эмульсии, одновременное расправление кожаных заломов и дальнейшая ручная пластификация и сушка.

Нам удалось восстановить форму предмета. Наблюдение за фрагментом рукава в течение последовавших за консервационными мероприятиями лет показало, что кожа сохраняет частичную пластичность

Рис. 1. Фрагмент аппликативной полосы рукава после консервации.

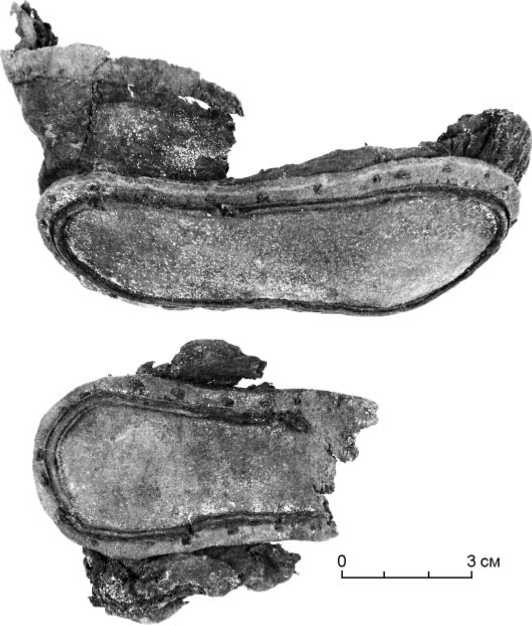

Рис. 2. Сохранившиеся части сапожек.

до настоящего времени. Появление на ее поверхности легкого белого налета связано, скорей всего, со старением введенных в кожу консервирующих и пластифицирующих веществ.

Одновременно велось наблюдения за другими предметами комплекта. Отмечено давно установившееся, стабильное состояние кожи. Однако проведение консервационных работ со всеми предметами комплекта детской одежды указанным методом не может быть продолжено из-за прекращения производства эмульсии РК.

Другим результативным методом сохранения разновозрастной кожи является консервация с использованием полиэтиленгликоля (ПЭГ) различных молекулярных масс. Продолжительные по времени исполнения консервационные мероприятия, примененные к предметам, датированным XIV–XIX вв., дали хорошие результаты [Синицына, 2005, с. 119; Швец, 2011, с. 316]. Удобство метода заключается в использовании одновременно действующих свойств ПЭГов – консервирующего и пластифицирующего с начального этапа работы. Последовательность выполняемых мероприятий следующая:

-

1. Удаление поверхностных загрязнений и первичное увлажнение водным раствором низкомолекулярного ПЭГ-400, размягчение и пластификация.

-

2. Укрепление микроструктуры и дальнейшая пластификация кожи путем полного погружения в водный раствор ПЭГ-400.

-

3. Закрепление микроструктуры и восстановленной пластичности двусоставным водным раствором из ПЭГ-400 и высокомолекулярного ПЭГ-1500.

-

4. Сушка вымораживанием в специальной морозильной камере с одновременным нанесением жирующей смазки.

После консервации полиэтиленгликолем различных молекулярных масс археологическая кожа приобрела определенную прочность и пластичность. Восстановленные свойства кожи дали возможность провести дублирование слабых мест и соединить разрозненные детали в единое целое. Возможно восстановление цвета и фактуры кожи. Применяемый метод консервации можно расценивать как щадящий.

В настоящее время появилась реальная возможность практически применить и проверить описанную методику на уникальных археологических кожаных изделиях из комплекта детской одежды, хранящихся в фондах Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН.