Подготовка кадров для туризма: аргументы к обоснованию интеграции гендерного подхода в образовательный процесс

Автор: Сахарчук Елена Сергеевна

Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts

Рубрика: Подготовка кадров для сферы туризма

Статья в выпуске: 4 т.5, 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализ данных структуры занятости в туристической сфере в Российской Федерации, приведенный в статье, позволяет сформулировать тезис о важности учета доминирующей гендерной идентификации в учебном процессе учебных заведений разных уровней обучения, который подготовить персонал для туризма. Такая постановка вопроса актуальна из-за насущной необходимости в улучшении профессиональных характеристик работников туристической отрасли, уровень компетентности которых имеет решающее значение для обеспечения качественного обслуживания в туризме

Еmployment in tourism

Короткий адрес: https://sciup.org/140209605

IDR: 140209605 | УДК: 316.3

Текст научной статьи Подготовка кадров для туризма: аргументы к обоснованию интеграции гендерного подхода в образовательный процесс

С укреплением позиций туристской индустрии и ростом числа занятых в туристской сфере работников все больший интерес вызывают вопросы, связанные с процессом профессионализации и профессиональной социализации в туризме, а также с ролью, местом и значением профессионального туристского образования. В частности, исследуются ценностные ориентации, ожидания и жизненные стратегии абитуриентов и студентов образовательных учреждений туристского профиля, особенности профессиональной интерио-ризации и социальной адаптации студентов и выпускников, факторы горизонтальной и вертикальной мобильности работников ту-риндустрии, стратификационые признаки, детерминация становления профессиональной идентичности и др. В меньшей степени исследованы вопросы гендерной стратификации в туризме, а также вопросы, связанные с учетом социально-демографических особенностей занятости в туризме при формировании содержания и отборе педагогических технологий в образовательных учреждениях туристского профиля.

По данным Евростата [8], в туризме работают около 13 млн человек, 9,5 млн человек заняты в гостиницах, ресторанах и транспортном секторе, это составляет около 4,3% от общего числа занятых в Европейском сообществе работников. Наибольшее количество работников в сфере туризма занято в Германии (более 1,5 млн человек) и Испании (1,45 млн человек). В процентном отношении от общего числа работающих в туризме разных европейских странах занято до 9% (например, туристская сфера Мальты обеспечивает работой до 8,6% трудо- способного населения, Испании — до 7,7%, Греции — до 6,7%). В туризме, как показывает анализ статистики Евростата, работает больше женщин, чем мужчин, например в гостиничном секторе европейских стран работает 60% женщин и 40% мужчин, при том, что в среднем по всем отраслям соотношение работающих прямо противоположное: 55% мужчин и 45% женщин. Демографические особенности отраслевой занятости детерминируются спецификой туризма как сферы деятельности, а именно:

-

— наличием значительного количества профессий, не требующих высокого уровня квалификации (горничные, официанты, сотрудники служб сервиса), и, следовательно, не относящихся к высоко оплачиваемым;

-

— значительной долей временной (сезонной) занятости, связанной с особенностями туристского бизнеса;

-

— значительной долей мелких предприятий, среднее количество работающих на которых составляет 3–5 человек;

-

— особенностями профессиональных компетенций работников туриндустрии.

Тенденции занятости в туризме, характерные для Европейского Союза, наблюдаются и в Российской Федерации. По данным Росстата [7], занятость в гостиницах, ресторанах, на других предприятиях РФ, оказывающих населению различные туристские услуги, растет. На начало 2010 года в туризме было занято более 1 млн человек (а с учетом смежных отраслей — 4,1 млн человек). По прогнозам Министерства спорта, туризма и молодежной политики, численность занятых в туризме РФ в 2016 году составит около 2 млн человек [5].

Средний возраст работающих в индустрии гостеприимства, по данным Росстата, составляет 37,5 лет, при этом почти 30% занятых (по данным за 2008 год) [3] составляют молодые люди до 30 лет. Данные статистики свидетельствуют также о том, что большинство занятых в туризме — женщины.

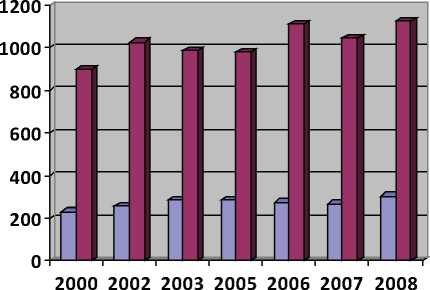

По данным за 2008 год, женщины составляли 80%, количество занятых мужчин за 8 лет выросло, но незначительно (по данным статистики за 2000 год в гостиницах и ресторанах РФ было занято 84% женщин, то есть за 8 лет мужчин стало всего на 4% больше) [3]. Динамика занятости — на рис. 1.

Исследования показали, что направлениям подготовки «Туризм» и «Гостиничное дело» («Гостиничный сервис») предпочтение отдают абитуриенты женского пола. По данным набора в Российском государственном университете туризма и сервиса, например, на две основные для туристского профиля программы высшего профессионального образования: «Туризм» и «Социально-культурный сервис и туризм» в 2008–2010 годы поступили около 75% девушек, юноши составили немногим более 25%.

Таким образом, имеющиеся данные показывают, что в сфере гостеприимства приемом и обслуживанием туристов заняты преимущественно люди молодого возраста, среди которых подавляющее большинство составляют женщины. Каким образом проходит профессиональная адаптация (с учетом половозрастного фактора) в туризме, и как можно на нее повлиять в целях совершенствования компе-тентностных характеристик сотрудников сфе- ры, — вопросы для самого обстоятельного научного исследования.

Нам представляется, что продуктивно было бы рассмотреть возможность дифференциации подходов к организации профессиональной подготовки кадров для туризма с учетом демографических реалий занятости. В этой связи уместно обратиться к такому важному для анализа социальной стратификации в обществе в целом и в туризме как системе, в частности, понятию, как «гендер».

Понятие «гендер» используется при характеристике имеющихся различий между мужчинами и женщинами. Принято выделять различия в интересах, потребностях, компетенциях и жизненных перспективах. Понятие «гендер» вошло в научную терминологию сравнительно недавно, однако уже стало в странах с устойчивыми традициями либерализма неотъемлемым элементом всей социальной сферы, и, в частности, системы образования. В результате интенсивного развития теоретического инструментария на современном этапе складываются междисциплинарные стратегии, одной из которых является гендерный подход. Эти стратегии позволяют сегодня рассматривать происходящие в обществе процессы более полно на всех уровнях: общего и частного, объективного и исторически опосредованного. Исследования гендера базируются на методах различных наук: социологии, психологии, политологии, они позволяют расширять представления о том, как детерминируется гендерная идентификация и каковы составляющие понятия «пол человека», потому что аккуму-

□ мужчины

□ женщины

Рис. 1. Динамика занятости в гостиницах и ресторанах РФ (в тыс. чел.)

лируют в себе существенный пласт знаний о значении социализации в формировании личности.

Интеграция гендерного подхода в технологии профессиональной подготовки работников туристской сферы позволяет учитывать комплексную гендерную характеристику личности при проектировании стратегии профессионально-личностного становления и развития. Гендерная характеристика включает несколько компонентов: психофизиологические особенности мужчин и женщин, полоролевые предписания, стиль жизни, особенности самоидентификации и самоактуализации. Учет неравных у мужчин и женщин стартовых позиций, различий в жизненных стратегиях и др. позволяет гармонизировать процесс профессиональной интериоризации и адаптации, поскольку предполагает формирование условий для равноправного доступа к возможностям профессионального роста. Гендерный подход позволяет с новых позиций оценить проблемы межличностных коммуникаций, происходящие изменения в процессе социализации, вопросы, касающиеся множественности гендерных идентификаций в современном мире.

Анализ ситуации, связанной с учетом различий между полами в системе профессиональной подготовки в нашей стране, в том числе в системе профильного туристского образования, позволяет сделать следующий вывод: имеется незначительный опыт учета различий, характеризуемых как половозрастные на уровне дифференциации содержания образования либо педагогических технологий. В частности, отсутствует практика дифференциации организационных и технологических педагогических подходов в образовании в зависимости от того, на преимущественно мужскую или женскую учебную аудиторию они направлены. Вместе с тем имеется ряд исследований, подтверждающих факты гендерообусловленных различий как в образовательных стратегиях обучаемых, так и в процессе их дальнейшей профессиональной адаптации.

Современные исследования, среди которых особо следует отметить «Дифференциальную психофизиологию мужчины и женщины» Е.П. Ильина [2], подчеркивают ведущее значение биологической составляющей при социализации индивида: «До сих пор, однако, никто еще не доказал, что биологические факторы совершенно не влияют на поведение человека, на его способности, склонности (вкусы). Наоборот, в психофизиологии все больше накапливается фактов, подтверждающих такое влияние. Но если биологические различия между мужчинами и женщинами очевидны, то почему надо отрицать наличие и психологических различий, в том числе и поведенческих, отражающих эти различия?» [2, С. 14].

В основе концептуальных обоснований гендерных различий сторонниками биологической детерминации1 — положение о том, что социальные роли в обществе в основном детерминированы биологическим предрасположением женщин к одним, а мужчин к другим видам занятий, образу и стилю жизни. Соответственно «обычные» для женщин занятия имеют относительно более низкий социальный статус, в то время как мужчины предрасположены к более статусным видам деятельности, имеют больший доступ к власти и средствам. В этой связи, следует отметить, что существующее представление о биологической заданности социальных ролей коренится, прежде всего, в бытовом сознании.

Приведем еще несколько примеров биологического обоснования различий между мужчинами и женщинами. Согласно известной гипотезе функциональной асимметрии мозга существует связь между особенностями функционирования (а точнее специализаций) левого и правого полушарий головного мозга и биологическим полом человека. По мнению исследователей, эти особенности связаны с различием в скорости созревания полов, с влиянием тестостерона, а также с эволюцией полов. В защиту биологического обоснования различий между полами выступали представительницы так называемых «женских исследований» М. Виттиг, Л. Иригрэй и др.

Для образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке кадров для развивающейся индустрии туризма, особое значение имеет изучение гендерообусловленных отличий в образовательных стратегиях мужчин и женщин. Известно высказывание Т. Парсонса о том, что обучение в широком смысле означает включение стандартных элементов культуры в систему действий отдельного инди- вида [4]. Таким образом, для обеспечения полного соответствия между стандартами системы культуры в конкретном социуме и мотивацией отдельных акторов важно определить, каким образом конкретная культурная схема будет связываться с характеристиками личности, одним из атрибутов которой является «гендерная идентификация».

Труды российских исследователей, такие как «История педагогики. Воспитание и образование в России (Х — начало ХХ века)» Д.И. Латышиной, «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в ХVI — XVII столетиях» Н.И. Костомарова, научные публикации современных ученых, среди которых Д.А. Белухин, В.В. Ищук, Д.В. Колесов, С.А. Коробкова, Н.Э. Коршак и др. по вопросам половозрастного дифференцирования обучения и воспитания позволяют систематизировать данные об историческом опыте и современном состоянии учета половой дифференциации обучаемых в России. Многочисленные публикации, имеющие отношение к гендерной проблематике в образовании, среди которых труды Н.И. Ажгихиной, С. Айвазовой, Г.М. Бреслава и Б.И. Хасана, Ю.В. Град-сковой, В.В. Зеньковского, И. Клециной, Л.В. Поповой, Н.Л. Пушкаревой, В.В. Солод-никова, Е.А. Трещинской и др., а также материалы, характеризующие опыт учета половых и половозрастных отличий, позволяют сделать некоторые обобщения.

-

1. Под активно употребляемым термином «гендерная педагогика» понимается гендерное просвещение, направленное как на педагогов, так и на обучаемых.

-

2. В образовательных учреждениях разного уровня, в том числе туристского профиля, в стадии первичной разработки находятся гендеродифференцированные методы преподавания в смешанных группах.

-

3. В сфере дифференциации обучения имеются примеры полного или частичного возобновления практики раздельного обучения (однако, в основном, на уровне начальной и средней школы). В качестве аргумента в пользу раздельного обучения приводится предположение о том, что при совместном обучении происходит унификация полов; маскулинизация женщин и феминизация мужчин, что в итоге приводит к неправильному распределению ролей и разрушению социальных связей. При раздельном обуче-

- нии, напротив, преимущественно развиваются доминирующие качества.

-

4. Ряд исследований освещает отдельные параметры полодифференцированной учебной деятельности. Так, А.П. Антипова анализирует причины, осложняющие отношение к учебе лиц мужского и женского пола, а также фиксируют одностороннюю установку со стороны педагогов по включению в активные виды учебной деятельности преимущественно мужчин и игнорирование женщин, тенденция, в силу которой развивается так называемый недодающий синдром.

Имеющиеся в отечественной педагогике теоретические обобщения на сегодняшний день не позволяют дать ответ на вопрос, каким образом можно влиять на параметры компе-тентностных характеристик выпускников образовательных учреждений туристского профиля при учете их гендерных характеристик. Обратимся к опыту западных ученых. Анализ трудов современных западных исследователей Дж. Мертуса, А. Вент, И. Бергмиллер, К. Де-рихс-Кунстман. Г. Клюгер, К. Браун, Э. Хайзе показал, что накоплено достаточно много интересных материалов, базирующихся на результатах эмпирических исследований, которые характеризуют некоторые важные аспекты различий между мужчинами и женщинами, проявляемых ими в учебном и воспитательном процессах, а также в дальнейшей адаптации в профессиональной деятельности. Принципиальные положения, по нашему мнению, можно систематизировать следующим образом:

-

• в гендерных исследованиях активно используется тезис о существовании мужской и женской учебных культур. Утверждается, что учебные культуры мужчин и женщин различны по своей сути: для женской учебной культуры в большей степени характерны такие качества, как стремление к равноправию, внимание к мнению других, готовность к кооперации; для мужской учебной культуры больше характерны соревновательность, игнорирование мнения других, индивидуализм;

-

• учеными обосновывается тезис о социально-ролевой обусловленности учебной культуры. Наиболее комфортной учебной ролью для женщин, в соответствии с этим представлением, является роль объясняющего, в которой нет соревновательности и можно проявить заботу о других. В свою очередь, для мужчин наи-

- более комфортной учебной ролью чаще всего является роль доминирующей фигуры;

-

• обосновывается тезис о мотивационной обусловленности учебной культуры. Исследования показывают, что мотивация женской и мужской учебных культур также различна — женщины склонны к мотиву избегания неудач, они часто испытывают фрустрацию на почве дефицита внимания со стороны педагогов;

-

• приводятся характеристики основных познавательных стратегий женщин. Женскую культуру трактуют как готовность к экспериментам и игровым ситуациям; для нее свойственны также недооценка своих компетенций, готовность к групповой работе, избегание описания собственных достижений, вовлечение в работу всех и развитие креативности при передаче знаний;

-

• обобщаются характеристики женской учебной коммуникации. Так, согласно мнению исследователей, в процессе коммуникации женщины являются слушателями, они поддерживают говорящего, излюбленные темы — чувства, семья, отношения. Ценности — кооперация;

-

• приводятся характеристики основных познавательных стратегий мужчин. Мужчины, согласно мнению ученых, прибегают к получению знаний методом проб и ошибок, как правило не испытывают страха при необходимости выполнять задания, алгоритм выполнения которых заранее не задан, как правило переоценивают собственную компетентность, работают охотно в одиночку, проявляют независимость, охотно говорят о себе;

-

• обобщаются характеристики мужской учебной коммуникации. Согласно исследованиям, в учебной коммуникации мужчины выступают, как правило, докладчиками, если они — слушатели, то легко перебивают докладчика. Предпочтительные темы — достижение успеха, соревнование, агрессия. Ценности — конкуренция.

Таким образом, обобщения по результатам исследования трудов западных ученых позволяют сделать предположение об имеющемся потенциале образовательной системы в РФ в области гармонизации отбора содержания образования и методов с учетом гендерной идентификации обучаемых в целях повышения качества образования и в конечном итоге совершенствования компетентност-ных характеристик выпускников. Считаем, что данный вывод имеет особенно весомое значение для тех направлений подготовки, где, во-первых, имеется выраженное преобладание в среде обучаемых женщин или мужчин, и, во-вторых, где такие компетентностные характеристики, как навыки эффективной коммуникации и готовность к групповым формам работы имеют определяющее значение в профессиональном смысле при выполнении служебных заданий. Таким образом, вполне логичным представляется предположение о позитивных результатах интегрирования в систему подготовки кадров для туризма гендероориентированного подхода.

Интеграция гендерного подхода в образовательный процесс образовательных учреждений, специализирующихся на подготовке кадров для туризма, позволит определить, каким образом отразить в методике и содержании образования гендерные различия, а также привнести принцип дифференциации в отбор содержания и методов обучения и воспитания. Как известно, совместное образование мужчин и женщин появилось в историческом масштабе относительно недавно. Много лет в образовательной системе доминировал принцип раздельного обучения. Содержание образования в женских и мужских образовательных учреждениях было различно в зависимости от цели учебного заведения, при этом доминирующим при определении цели было представление о гендерных ролях. Акцентуация гендероориентированного подхода предполагает, таким образом, гармонизацию образования и персональных стратегий обучающихся.

Обобщая вышеизоложенное, подчеркнем, что гендерные стратегии (gender mainstreaming), подразумевающие учет при организации любых коллективных форм взаимодействия индивидов с различной гендерной идентификацией особенностей каждого с целью обеспечения равноправного доступа всех к образованию, возможностям комфортной профессиональной интериоризации и профессиональной социализации, не являются инновационными уже на протяжении последнего десятилетия в странах развитой демократии и либеральных ценностей.

Очевидно, что мужчины и женщины по-разному учатся, совершают профессиональный выбор, социализируются в процессе профессиональной деятельности, именно в силу психофизиологических и ролевых раз- личий. Статистика обнаруживает преимущественно женскую занятость в туризме, и, что особенно характерно, очевидно доминирование представителей женского пола при выборе профессии в туризме. Таким образом, представляется возможным сформулировать следующие выводы:

-

1) в силу психофизиологических и ролевых различий мужчины и женщины распределяются на рынке труда неравномерно, на сложившемся рынке труда в туризме преимущественно работают женщины;

2) эффективная профессиональная социализация в туризме невозможна вне учитывающей гендерную идентификацию стратегии профессионального становления и роста;

3) отбор содержания и педагогических технологий в образовательных учреждениях туристского профиля целесообразно осуществлять с учетом объективно складыва- ющегося контингента (преимущественно женского); интеграция в образовательный процесс гендероориентированного подхода позволит сформировать более комфортную социально-культурную среду вуза, положительно влияющую на профессиональную социализацию обучаемых и выпускников;

Список литературы Подготовка кадров для туризма: аргументы к обоснованию интеграции гендерного подхода в образовательный процесс

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности».

- Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. СПб.: Питер, 2007.

- Труд и занятость в России 2009: Стат. сб. М., 2010.

- Энциклопедия социологии/Составители: Грицанов А. А., Абушенко В. Л., Евелькин Г. М., Соколова Г. Н.,

- Терещенко О. В. М., 2003.

- minstm.gov.ru (дата обращения 29.10.2011).

- https://members.weforum.org (дата обращения 29.10.2011).

- Федеральная служба государственной статистики. gks.ru. (дата обращения 29.10.2011).

- epp.eurostat.ec.europa.eu (дата обращения 29.10.2011).