Подготовка кадров управления в перспективе XXI века (заметки на бегу)

Автор: Звонников Виктор Иванович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Заглядываем в будущее

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются проблемы повышения качества подготовки кадров в области менеджмента в контексте вызовов XXI века.

Качество образования, инновационные методы обучения, менеджмент, сценарное обучение, политический навык

Короткий адрес: https://sciup.org/148320860

IDR: 148320860 | УДК: 378.3

Текст научной статьи Подготовка кадров управления в перспективе XXI века (заметки на бегу)

ка и привносили в развитие человечества высокую меру определенности. Другими словами, две сверхдержавы со своими сателлитами играли роль аттракторов истории. Не самые лучшие аттракторы. Но других не было.

Позволю себе высказать предположение, что в наше время стабилизация мирохозяйственной ситуации под воздействием великих держав более невозможна. XXI век – это век все более многополярного мира. А многополярность, многополюсность сулят нарастание неопределенности и обусловленных ими факторов риска. Кажется, будто эта тенденция проявляет себя даже в природе, в присущих последнему периоду климатических катаклизмах, когда на рубеже 2013–2014 годов снег впервые за долгий период осыпал египетские пирамиды, а Москва осталась без снега и встретила Новый год под мелким осенним дождем.

Преодоление неопределенности превратилось в центральную задачу менеджмента и кадров управления на всех уровнях экономики и социальной сферы. Не погоня за изменениями, а стабильность выходит на первый план как в макроэкономике, так и в деятельности локальных хозяйственных единиц. Получается, что разговоры об инновациях, о нарастании темпа перемен скрывают за собой желание двигаться равномерно и прямолинейно, согласно второму принципу механики Ньютона. Но, увы, перемены торжествуют.

Не исключено, что мировые институты – от ООН до МАГАТЭ и от МБРР до ВТО – помогут упорядочить динамику социально-экономического развития и обуздать кризисные явления, которым как ни одно другое столетие отмечен XXI век. Более того, в отличие от экономических потрясений прошлого кризисы нынешнего века не сулят последующего оздоровления хозяйственной жизни и перехода к динамичному экономическому росту, а вызывают затяжную долгосрочную стагнацию.

Это, разумеется, ставит перед менеджерами, в первую очередь перед их высшим эшелоном, задачу выработки антикризисной стратегии и тактики. Я говорю не об антикризисных управляющих, как правило, пускающих разорившиеся предприятия с молотка, а о постоянной и целенаправленной работе по смягчению воздействия кризисных процессов, созданию для этого финансовых и других резервов, а также предпосылок для перехода на альтернативные пути развития предприятий и организаций.

Реализация антикризисных стратегий управления предполагает использование прогнозирования и постоянный анализ возможных сценариев изменений социально-экономической ситуации. Без этого сегодня не могут обойтись ни одна корпорация и большинство крупных предприятий. Хотелось бы, например, чтобы у «Газпрома» был серьезный и многовариантный прогноз развития газовой промышленности в условиях растущих масштабов переработки в топливный газ сланцев, залежи которых весьма распространены в Северной Америке и Европе.

Прогнозирование социальноэкономического развития даже в рамках отдельно взятых предприятий должно опираться на серьезные научные исследования. Если Альберт Эйнштейн видел назначение науки в том, чтобы установить то, что есть, то ныне назначение науки существенно меняется. Ее миссия состоит в том, чтобы, во-первых, установить то, что еще будет, и, во-вторых, чтобы предложить пути, средства, методы построения желательного будущего.

Наука, достигшая в своем развитии ступени, когда она способна играть роль конструктора будущего, выступает как технонаука. Среди сложившихся технонаук – микроэлектроника, биотехнология, генная инженерия, нанотехнологии. По мере становления технонауки и в известной мере под ее воздействием возникают общество и экономика знаний.

Технонаука как часть производственного процесса нуждается в менеджменте исходя из тех же критериев, целей и задач, которые определяют управление данной хозяйственной единицей. Следовательно, как мы видим, менеджмент XXI века должен овладеть управлением технонаукой и шире – научно-технологическим прогрессом. Кроме всего прочего, это означает, что технонаука должна быть перенацелена с решения проблем, которые возникают в ходе ее собственного развития, на разработку проектов и задач, которые выдвигают отдельные предприятия и организации и, разумеется, экономика, а также общество в целом.

Здесь самое время признаться, что мы далеки от того, чтобы утверждать, будто бы эти и другие тенденции в развитии менеджмента могут прямо и непосредственно проецироваться в сферу подготовки управленческих кадров. Тем более что и прослойка наиболее влиятельных топ-менеджеров рекрутируется в состав руководящего ядра корпораций, предприятий и организаций отнюдь не по принципу полученного образования. Часто, быть может почти всегда, важнее то, из какой среды происходит будущий топ-менеджер, в какой школе и в каком университете он учился. Для Великобритании – это, как известно, привилегированные паблик скул, Оксфорд и Кембридж, для США – это университеты Плющевой Лиги плюс членство в привилегированном студенческом сообществе Фи Бета Каппа, для Японии – Токийский университет. Именно там молодые люди попадают в среду будущих лидеров, а профиль приобретаемого ими образования играет второстепенную роль.

Потребность общества и экономики XXI века в первоклассных менеджерах, с одной стороны, и чуть ли не родоплеменная форма комплектования управленческой элиты – с другой, представляют собой не только обескураживающее, но и драматическое обстоятельство нашего времени. Это реальное противоречие, которое расшатывает историческое будущее.

Резюмируя, приходится констатировать, что система и практика социально-экономического менеджмента медленно и не всегда адекватно реагируют на насущные требования времени в силу причин и обстоятельств, которые коренятся в архаических, отживших слоях общественной жизни, в традициях и институтах XVII, XVIII веков и более ранних времен. Вот почему развитие менеджмента и в нашу эпоху идет не по спирали, а свертывается в ленту Мёбиуса, в это заколдованное кольцо, всегда возвращающее нас к исходной точке.

НЕМНОГО О РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ

Для России 2010-е годы – это период завершения переходного периода. Вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию стало в этом отношении последним ударом колокола.

Что означает его громогласный звон? Он свидетельствует о том примечательном факте, что Россия во многом утратила беспокоивший других членов ВТО потенциал конкурентной мощи, которым она обладала как благодаря естественным факторам (огромной территории и гигантским залежам полезных ископаемых), так и благодаря пассионарным чертам характера русского народа.

Мы стали такими же, как все. Живем в кредит. Содержим наемную армию. Работаем в российских подразделениях транснациональных корпораций. Вкушаем пищу духовную с экранов телевизоров. Устраиваем детские праздники в макдоналдсах. Часами стоим в огромных пробках.

Знаменитое тютчевское «умом Россию не понять... в Россию можно только верить» утратило свой мистическо-романтический смысл. Нет, сегодня в России все понятно, надо только регулярно читать «Форбс» и «КоммерсантЪ», где черным по белому сказано, кто есть кто.

Все это тесно связано с особенностями менеджмента в России, главная из которых состоит в том, что, завершив переходный период, страна приостановилась в своем движении. И точно так же, как в саркастической шутке советской поры, утверждавшей, что вместо объявленного ранее коммунизма в Москве в 1980 году состоятся Олимпийские игры, так и мы с кривой улыбкой участника очередной пирамиды «МММ» ожидаем зимних Олимпийских игр в Сочи. Вот она – наша историческая лента Мёбиуса.

Но сказанное отнюдь не подразумевает ностальгических переживаний. Нет, мы должны отчетливо представлять, что глобализация ведет к нивелированию социально-экономической жизни человечества в целом, и нам надо чуть ли не заново искать свое место в изменившемся международном разделении труда. И в решении этой задачи исключительную роль играют менеджмент и менеджеры, а значит, и качество подготовки управленческих кадров.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

Автору настоящих заметок уже приходилось писать о том, что в XXI веке менеджеры и экономисты составляют растущую и все более влиятельную профессионально-социальную категорию занятого населения, подготовка которой приобретает массовый характер нередко в ущерб профессионализму управленцев, занятых во всех отраслях производства, в сфере обслуживания и государственном аппарате.

Известно, что своеобразие профессии менеджера заключается не в предмете, а в характере его труда, который призван обеспечивать органически взаимосвязанное функционирование технологических процессов в единстве их человеческой и веще-ственнной составляющих. В силу всеобщности и важности этой профессии ведущие политики нашей страны и специалисты в области образования в значительной степени обеспокоены падением доверия работодателей и общественности к качеству подготовки кадров управления. Хотя выпуск дипломированных менеджеров за полтора десятилетия увеличился в несколько раз, но спрос на топ-менеджеров не снижается, а только растет. Поэтому вузам России в контексте вызовов ХХI века предстоит серьезно пересмотреть основы и принципы управленческо-

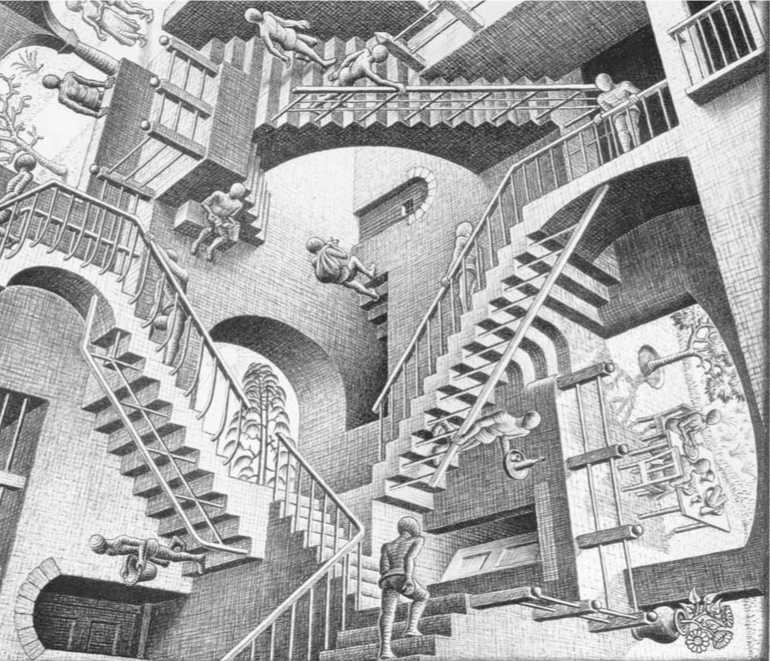

Путь менеджера (по картине М. Эшера)

го образования, его содержание, структуру и методы обучения.

Руководство нашей страны осознает остроту проблем качества подготовки менеджеров на всех уровнях управления социально-экономическим развитием и принимает соответствующие меры. В целом успешно реализуется президентская программа подготовки управленческих кадров. Реорганизована сеть академий государственной службы в крупных субъектах Российской Федерации. Быстро развивается бизнес-школа «Сколково». На решение проблемы повышения качества управленческого образования направлено введение новых федеральных государственных образовательных стандартов, позволяющих усилить прагматическую ориентацию результатов образования на требования экономики и рынка труда.

Для успешного развития предприятия важно не только эффективное расходование его ресурсов, но и то, насколько управление дает стратегические преимуще- ства этому предприятию на рынке, усиливает его конкурентоспособность, поддерживает его общественную значимость. Поэтому сейчас говорят о творческом компоненте подготовки менеджеров, хорошо представляющих миссию, стратегию и политику развития организации на фоне принятия оперативных управленческих решений. Эти приоритеты в подготовке управленцев выходят за рамки привычной трактовки менеджмента как средства рационализации процесса принятия решений и организационных механизмов. В наши дни функционер системы управления выступает не только в роли исполнителя. Он должен обладать способностью адаптации к изменяющейся деловой среде и понимать тенденции ее развития.

Прежде всего необходимо понять, как и какими методами можно сформировать у менеджера эти способности, частично отраженные в совокупности компетенций федеральных государственных образовательных стандартов. Сводить требования к менедже- ру XXI века к разговорам о креативном образовании – это значит превращать все нововведения в псевдотеоретические рассуждения, поскольку пока никто не научился формировать творческие способности человека, его установки на поиск инноваций, анализ проблем и вариантов деятельности, самопознание индивидуальности и превращение знаний в потенциал саморазвития в повседневном учебном процессе. Хотя о креативном образовании принято говорить как о некоторой желательной альтернативе репродуктивному образованию, несмотря на это традиционные методы обучения и содержание образования продолжают доминировать в современном учебном процессе.

Что делать, если знания и умения утрачивают решающую роль в подготовке менеджера, а креативность остается на уровне идей и пожеланий? Что должно быть главным в образовании современного менеджера и обеспечивать ему успех в сложных условиях изменяющейся экономической конъюнктуры, нестабильности, перманентных кризисов, наконец, в ситуации ускорения технологического прогресса и уплотнения времени? Ответы на эти вопросы ищет все мировое сообщество профессионалов в области подготовки управленцев.

Многие обращаются к технологическим новшествам в образовании по менеджменту, базирующимся на интернет-технологиях, создании виртуальных сообществ и продвижении дистанционного обучения. Хотя никаких гарантий в том, что эти новшества способствуют развитию творческого потенциала управленцев, нет, они пользуются растущей популярностью.

Другие проводят анализ тенденций в образовании по менеджменту, изыскивая потенциал развития в сравнительных исследованиях деятельности управленцев в различные периоды времени, либо делают акцент на отраслевом менеджменте и подготовке кадров в корпоративных университетах. И наконец, третьи, представляющие собой международную группу выдающихся ученых и экспертов, лидеров в экономике и управлении, пытаются заново осмыслить приоритеты в образовании по менеджменту в ХХI веке.

По мнению автора, нарастающая нестабильность в экономике и социальной сфере (не говоря уже о политике!) среди деловых качеств или компетенций менеджера выдвигает на первый план те знания, умения, навыки и владения, которые определяют его способность к предвидению. По сути дела, именно рациональный и многовариантный прогноз событий ближайшего будущего в профессиональной сфере – ключ к обоснованным управленческим решениям. Более того, способность предвидеть – это высшая способность человека, отличающая его от других живых существ и синтезирующая как теоретические знания, так и глубинные психологические качества, включая интуицию, пресловутый «третий глаз». Все мы, кто причастен к подготовке менеджеров, можем гордиться тем, что формируем когорту людей, которые воплощают это высшее человеческое достоинство, владеют профессией, основанной на способности управлять событиями исходя из понимания реальных тенденций жизни.

В отличие от расплывчато трактуемой креативности методам прогнозирования можно и нужно обучать, и парадокс состоит в том, что именно подготовка в области прогнозирования создает действительно креативную личность, формируя человека с инновационным складом ума. Ведь в чем сущность инновационного мышления? В способности выявить скрытые возможности развития и превратить эти возможности в действительность. Я думаю, что улучшение подготовки кадров управления в сфере прогнозирования – разумный выход из перманентного кри- зиса, который создает социальноэкономическая неопределенность современного периода.

Но мы не можем себе позволить, рассматривая подготовку управленческих кадров в области прогнозирования, ограничиться парой фокуснических фраз. Дело в том, что научная база образования в сфере менеджмента пока еще не создана. Конечно, мы можем назвать множество ее компонентов, но целого нам не дано. Даже властители умов в сфере менеджмента, знаменитые своими прорывными работами, как правило, закладывают в них всего лишь несколько будоражащих публику нетривиальных идей. Поэтому в этом пункте наших заметок уместно будет сказать о необходимости развития междисциплинарных научных исследований в области управления социально-экономической сферой. У нас, в Государственном университете управления, понимание необходимости развития таких исследований как базы для подготовки управленческих кадров имеется. И мы делаем попытки в сотрудничестве с коллегами из других вузов и научных учреждений РАН наладить эту научную работу. Но жар-птица вырывается из рук…

Ключевая задача развития науки об управлении очень тесно связана с управлением знаниями, а также с тем, что мы несколько раньше назвали технонаукой. Фактически технонаука представляет собой своеобразный подход к развитию научных исследований, которые основаны не на проблемах, продиктованных логикой научной мысли, а на наших нуждах, целях и задачах. То есть технонаука – это управляемая наука, а значит, это и наука управлять. Еще Гегелю принадлежит глубокая мысль о том, что разум не только хитер, но и могущественен: заставляя предметы природы действовать друг на друга сообразно своей собственной сущности, он добивается одному ему желательного результата.

Среди инноваций, предлагаемых лидерами менеджмент-обра-зования, следует отметить идею формирования у кадров управления политических навыков, являющихся залогом высокой коммуникабельности, которой часто пренебрегают в формировании компетенций менеджера. В классической трактовке принято считать, что коммуникабельность сводится к способностям слушать собеседника, убеждать его, выступать публично, ясно и четко излагать свои мысли в устной и письменной формах, вести деловую переписку с разными категориями людей, общаться и дискутировать на разные темы и др. Из сказанного следует, что это понятие достаточно многогранное, поэтому специалисты в области образования по менеджменту предпочитают другой термин – «политический навык», четко выделяющий именно тот набор коммуникативных качеств менеджера, который необходим для его успешной работы в современных условиях.

На самом общем уровне политический навык трактуется как уникальная форма социальных навыков, на основе которых менеджеры, особенно топ-менеджеры, должны влиять и управлять другими, чтобы достигнуть целей в деятельности предприятия или организации. Сам по себе политический навык является сложной структурой, включающей целую совокупность новообразований в личности будущего специалиста: социальную проницательность; способность к самоанализу; умение оказывать влияние на сотрудников, осуществлять контроль их деятельности, подавать информацию как подлинную и демонстрировать искренность в отношениях с сотрудниками и подчиненными. Нередко в современной литературе политический навык рассматривается как важнейшая компетенция менеджера XXI века, и многие ученые теперь полагают, что эффективность межличност-

■ ЗАГЛЯДЫВАЕМ В БУДУЩЕЕ ного общения – это первичная детерминанта успеха менеджера в организационных действиях.

Компетенция «политический навык» в какой-то мере отличается от других общекультурных компетенций, представленных в федеральных государственных образовательных стандартах. Однако она на первый план выводит эффективность межличностного общения, хотя во многом связана с различными аспектами формирования интеллекта студента. В ее основе лежит ряд качеств личности обучаемого, к которым можно отнести знание социальных правил поведения, способность к социальной адаптации, стремление понимать других людей, проявлять теплоту и заботу в отношениях с окружающими, быть открытым к новому, хотя некоторые специалисты в управленческих науках расставляют иные акценты. Например, при описании характеристик эффективно работающих менеджеров Джекол (2008) выделяет следующие особенности личности управленца.

-

1. Способность быть публичным человеком и динамично адаптировать свое поведение применительно к обстоятельствам.

-

2. Способность быстро и правильно реагировать на различные социальные ситуации.

-

3. Наличие самоконтроля эмоций и способности правильного их проявления.

В противовес ему другие ученые утверждают, что стиль поведения в большей степени, чем приведенные выше характеристики личности, позволяет дифференцировать эффективных и неэффективных менеджеров. В целом можно утверждать, что политический навык описывает совокупность взаимосвязанных переменных (способность обеспечивать себе поддержку на любом организационном уровне общения, контролировать кризисные ситуации, к конструктивному взаимодействию с оппозицией, умение анализировать различные точки зрения, предотвращать конфликты и эффективно решать их, а также стрессоустойчивость, толерантность и др.), среди которых в первую очередь следует выделить: способность к самоанализу, осуществлению межличностного общения и влияния/контроля, уметь устанавливать связи с окружающими, демонстрируя искренность своих убеждений, социальную проницательность (Ферис, Колодинский, Хогвотер, Фринк, 2001).

Поскольку по своей природе политический навык является одной из компетенций, которые нельзя сформировать на основе традиционного обучения в аудитории, постольку необходимы активные методы обучения, основанные на практическом опыте и связанные с непосредственным участием студентов. Поэтому для формирования и развития у студентов политического навыка используют различные инновационные методики и методы обучения. На сегодняшний день специалисты выделяют сценарное обучение и коучинг для высшего руководства компании. В числе других менее важных методов обучения называют самооценку посредством выявления интересов и индивидуальных предпочтений студента, проведение сессий критического анализа и самоанализа при разборе различных профессионально ориентированных ситуаций, ролевые игры с обратной связью, формирование качеств лидера и др. Несмотря на множество методов, самыми эффективными при формировании политического навыка у студентов все же считают сценарное обучение, рассматриваемое как современный вариант активных методов обучения, и коучинг для руководителей и менеджеров высшего звена.

Сценарное обучение не является аналогом ролевых игр. Оно предназначается для формирования ряда личностных качеств менеджера, которые входят в компо- ненты политического навыка, в то время как ролевые игры, имитирующие ситуации будущей профессиональной деятельности, способствуют формированию профессиональных компетенций. Первые упоминания о сценарных методах обучения менеджеров и руководителей относят к концу 1980-х годов ХХ века. В наши дни отдельные инициативы приобрели массовое распространение, когда многие учебные заведения и компании обращаются к сценарному обучению менеджеров и служащих, рассматривая их как альтернативу традиционным методам обучения.

Сценарное обучение не исключает, а скорее, предполагает возможность включения ролевых игр, чтобы обучать сложному человеческому взаимодействию на примерах имитационного моделирования профессиональных ситуаций для студентов путем обращения к практике менеджмента. Однако нередко сценарное обучение организуют на примерах из области литературы, музыки или живописи, привлекая эстетические способы познания в образование по менеджменту. Расширение практики использования сценарного обучения менеджменту для формирования политического навыка на основе материалов из области искусства не ограничивается Соединенными Штатами. Такое обучение осуществляется, например, в Великобритании, Австралиии, Новой Зеландии, что позволяет преподавателям по менеджменту формировать кросснациональные компетенции у студентов.

В целом вне зависимости от используемой основы в сценарном обучении после постановки проблемы центр внимания сосредотачивается на анализе поведения участников, которые должны убедительным способом продемонстрировать способность контролировать свои эмоции, проявлять правильные невербальные реакции, модулировать тон голоса и др. Формирование политиче- ского навыка методом сценарного обучения обладает глубокой реалистичностью, поскольку студенты в рамках разработанного сценария погружаются в реальные роли, моделирующие ежедневные социальные взаимодействия, с которыми каждый менеджер сталкивается на работе.

Выделяют различные уровни сценарного обучения, зависящие от его целей. Например, если необходимо уделить повышенное внимание специфической проблеме, связанной с конфликтами между членами рабочего коллектива (например, сексуальные домогательства, нарушения деловой этики), то необходимо учебное содержание для сценарного обучения, направленное на минимизацию конфликтов. В других случаях сценарное обучение помогает развивать способность к самопознанию, чтобы исследовать собственные мысли у присутствующих в аудитории студентов, их эмоции и побуждения. Возможна организация и наиболее интенсивных и эффективных форм сценарного обучения, когда его проводят специальные тренеры.

Опыт проведения сценарного обучения накоплен не только в ряде зарубежных стран. В частности, в Государственном университете управления создана и интенсивно развивается лаборатория «Мастерская сценического действия в управлении». Международное признание инновационного сценического обучения в управленческом образовании, реализуемого этой лабораторией, было получено по результатам проведения мастер-классов для бизнес-школ Центральной и Восточной Европы, Всемирной ассоциации бизнеса и технологий (GBATA), Европейского фонда развития менеджмента (EFMD), Нью-йоркского университета (NYU).

В активный запас видов сценарного обучения, реализуемого в Государственном университете управления, входит освоение тела как ресурса действия через работу с восприятием, концентрацией, непосредственным телесным действием; освоение голоса как ресурса действия через работу с интонационной формой, эмоциональной окраской, действием; освоение модели «возможности управления непредвиденным» в результате организации сценического действия по законам искусства и др. Позитивное влияние сценарного обучения связывают также с тем, что оно позволяет выстроить индивидуальные техники самоорганизации в ситуации неопределенности, в результате чего происходит освоение студентами нового ресурса действия в нетипичных ситуациях принятия управленческих решений, а также изменение стереотипов их действий и снятие психологического барьера при работе с неизвестной информацией. Помимо этого, сценарное обучение способствует формированию у студентов способности к самоидентификации, освоению техники самоорганизации, получению навыка самопрезентации, позиционирования, командной работе через сценический опыт взаимодействия и формированию лидерских качеств.

Несомненно, что развитие лишь одного политического навыка не является единственным условием успешной подготовки будущих менеджеров. Необходим целостный подход к образованию в области менеджмента, однако в этом целостном подходе должны доминировать активные методы обучения, позволяющие формировать необходимые компетенции управленцев.

В этом пункте настоящих заметок, чтобы более не затягивать изложение и не утомлять читателей, мне бы хотелось поставить точку. Только подчеркну в заключение, что из числа обозначенных в начале настоящих заметок тем мне удалось рассмотреть лишь немногие и, быть может не самые важ- ные. Мне бы хотелось пригласить к дальнейшему разговору о перспективных аспектах подготовки менеджеров в России своих коллег из более чем 350 высших учебных заведений, участвующих в деятельности Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента.

На мой взгляд, это очень важно. Так или иначе, новому поколению кадров управления, которое сегодня проходит обучение в аудиториях вузов, предстоит дать ответ на глобальные вызовы XXI века, преодолеть перманентный кризис, которым отмечено нынешнее столетие. И я думаю, надеюсь и мечтаю, что отечественные кадры управления сумеют вывести нашу экономику из состояния стагнации и вернут России роль локомотива мирового экономического и научно-технологического роста.

Ведь нам не хватает лишь самой малости – разобраться, как это можно сделать. Неужели не сумеем?