Подготовка специалистов сервисных специальностей в соответствии с запросами работодателей в сфере обслуживания учреждений социального обеспечения

Автор: Марденская Елена Григорьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается организация производственной практики студентов сервисных специальностей колледжа в стационарных учреждениях социального обеспечения. Организация базы практики повлечет формирование профессиональной компетентности студентов, что, в свою очередь, будет способствовать формированию достойных жизненных условий пожилым людям, нуждающимся в социальной помощи через оказание сервисных услуг в области парикмахерской и косметической сферы.

Сервис, социальная помощь, компетентность, производственная практика, услуга

Короткий адрес: https://sciup.org/144153236

IDR: 144153236

Текст научной статьи Подготовка специалистов сервисных специальностей в соответствии с запросами работодателей в сфере обслуживания учреждений социального обеспечения

Современный этап развития сферы сервиса связан с новым взглядом на рабочую силу как на один из ключевых ресурсов экономики. Значительное место в сервисной деятельности занимает парикмахерская и косметическая сферы. Под организацией парикмахерских и косметических работ понимается комплекс мер по рациональному сочетанию процесса труда мастеров с материальными элементами, необходимыми для выполнения работ, обеспечения высокого качества и культуры обслуживания клиентов, а также эффективного использования выделенных для этого трудовых и материальных ресурсов. Одной из новых форм сферы сервиса является развитие социального обслуживания пожилых людей, находящихся на попечении государства. Постоянное возрастание доли пожилых людей во всем населении становится влиятельной социально-демографической тенденцией практически во всех развитых странах мира, что обусловливает значение сервисного обслуживания данной категории людей [Холостова, 2008, с.6].

С учетом роста доли пожилых людей возрастает количество учреждений социального обеспечения, предназначенных для постоянного проживания (пансионатов для ветеранов, домов престарелых, домов-интернатов и др.).

Основной целью работы стационарных учреждений социального обслуживания является создание условий для продления активного долголетия и улучшения качества жизни проживающих, обеспечения им достойных условий.

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных граждан в социальных услугах» [Федеральный закон…].

Национальные стандарты социального обслуживания, используемые в сервисной деятельности, отражают международные принципы и вместе с тем раскрывают перед специалистами сервисного обслуживания широкое поле для творческого подхода. Эти принципы объединены в пять групп: независимость, участие, уход, реализация внутреннего потенциала, достоинство.

-

1. Принцип «независимость» подразумевает, что пожилые люди должны иметь доступ к основным благам и обслуживанию, жить в безопасных условиях с учетом личных наклонностей и многое другое.

-

2. Принцип «участие» отражает вопросы вовлеченности пожилых людей в жизнь общества.

-

3. Принцип «уход» затрагивает проблемы обеспеченности уходом и защитой со стороны общества, доступа к медицинскому обслуживанию, к социальным и правовым услугам, а также права принимать решения в отношении ухода и качества жизни.

-

4. Принцип «реализация внутреннего потенциала» призывает к тому, чтобы пожилые люди имели возможности для всесторонней реализации своего потенци-

- ала, чтобы им всегда был открыт доступ к общественным ценностям в области образования, культуры, духовной жизни и отдыха.

-

5. Принцип «достоинство» затрагивает вопросы недопущения эксплуатации, физического или психологического насилия в отношении пожилых людей, обеспечения им права на справедливое обращение независимо от возраста, пола, расовой или этнической принадлежности, инвалидности или иного статуса, а также независимо от предыдущего экономического вклада в развитие общества.

Эффективность социального обслуживания во многом определяется качеством профессиональной подготовки специалистов сферы сервиса, в которой важным компонентом выступает профессиональная компетентность.

Проблемы социального обслуживания людей, проживающих в учреждениях социального обеспечения, имеют теоретическую и еще в большей мере эмпирическую значимость. Организация практической деятельности студентов сервисных специальностей в виде оказания сервисных услуг на базе стационарного учреждения социального обеспечения частично поможет решить проблему социального обслуживания.

Студенты не всегда осознают связь теоретических знаний с конкретными задачами, которые они сами выполняли во время практики, что значительно затрудняет процесс формирования профессиональной компетентности специалиста.

Особо актуален компетентностный подход в образовании студентов сервисных специальностей колледжа, обслуживающих учреждения социального обеспечения.

Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным заказом, но и потребностями обучаемого к самоопределению и самовыражению.

Решение проблемы социального обслуживания людей, проживающих в учреждениях социального обеспечения, связано с разработкой и внедрением педагогически эффективной, профессиональной подготовки, обеспечивающей формирование профессиональной компетентности студентов для работы в учреждениях социального обеспечения.

Новизна заключается в необходимости внедрения программы психолого-педагогической поддержки людей в социальных учреждениях, обеспечивающей профессиональную подготовку студентов сервисных специальностей в процессе обучения.

Научное и прикладное значение состоит в том, что организация практической деятельности повлечет формирование профессиональной компетентности студентов в работе с людьми третьего поколения, проживающими в стационарных учреждениях социального обеспечения, что, в свою очередь будет способствовать формированию достойных жизненных условий пожилым людям, нуждающимся в социальной помощи через оказание сервисных услуг в области парикмахерской и косметической сферы.

Всевозможные недуги пожилых людей, проживающих в учреждениях социального обеспечения, в значительной степени объясняются психологическим фактором – пессимистической оценкой будущего, бесперспективностью существования. В эмоциональной сфере преобладают сниженный фон настроения, склонность к депрессивным реакциям, слезливости, фиксации на обидах. Перечисленные факторы формируют отношение пожилых людей к обществу и затрудняют адекватный контакт с ним. Ввиду этого особое значение приобретает поддержка со стороны молодого поколения. Со старостью приходит одиночество, вызванное ухудшением здоровья и страхом смерти, а для людей, проживающих в учреждениях социального обеспечения, эти ощущения особенно усиливаются. В решении данной пробле- мы важное значение приобретают системы социальной реабилитации и социальной помощи престарелым [Холостова, 2008, с. 78].

Анализ литературы, состояния проблемы социального обслуживания людей пожилого возраста в теории и практике сервисной деятельности позволяет констатировать успешное решение многих из поставленных задач. В то же время существует ряд нерешенных проблем и противоречий. Это несоответствие между актуальностью разработки и внедрения технологий сервисного обслуживания пожилых людей и недостаточной разработанностью теоретико-методологической основы для этого. Возникает необходимость повышения качества профессиональной подготовки студентов сервисных специальностей к деятельности с людьми пожилого возраста. Выпускники, молодые специалисты – работники сферы сервисного обслуживания, не имея профессионального практического опыта работы с пожилыми клиентами, в сложных современных условиях зачастую испытывают серьезные затруднения.

Организация практической деятельности в виде сервисных услуг на базе стационарного учреждения социального обеспечения частично поможет решить проблемы обслуживания. Пожилые люди меньше внимания уделяют своей внешности, предпочитая не смотреть в зеркало, полностью разочаровавшись в себе. Задача студентов сервисных специальностей в области парикмахерской сферы и косметологии – возродить у жильцов учреждений социального обеспечения интерес к себе и своей внешности, желание жить. Организация практической деятельности студентов поможет повысить их самооценку, значимость. Желание выглядеть лучше приободрит жильцов. Даже простое общение с молодежью окажет положительное воздействие. В результате работы молодого поколения постепенно налаживается контакт с жильцами, преодолевается недоверие.

Студенты способны не только оказывать парикмахерские и косметические услуги, но и с удовольствием откликнутся на просьбы пожилых людей – беседы на разные темы, чтение им книг и газет и другое.

При оказании сервисных услуг, важно осознать, что пожилые люди – это возрастная группа, которая имеет социально-специфические особенности, потребности, интересы, ценностные ориентации. Работая с подобной группой людей, студенты должны учитывать все психологические факторы своих клиентов.

В связи с этим важным представляется создание практико-ориентированной среды в учреждениях социального обеспечения, которая позволит последовательно моделировать в учебно-производственном процессе предметное содержание будущей профессиональной деятельности студента. Такая среда будет обеспечиваться развитием инфраструктуры и инициировать инновационные формы учебнопроизводственной работы с пожилыми людьми в период прохождения практики.

Программа практики должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится выпускник сферы сервисного обслуживания, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованным работодателем в лице руководителя стационарного учреждения социального обеспечения.

Производственная практика создает условия для обогащения жизненным опытом, расширения социальных контактов студента с пожилыми людьми, формиро- вания навыков самоуправления. Общаясь в коллективе, участвуя в решении возникающих производственных проблем, студент проявляет, развивает и укрепляет специальные умения и ценные нравственные качества. Именно в процессе практики студенты непосредственно усваивают определенную систему норм, правил, социальных ролей и ценностей, которые в дальнейшем помогут им реализоваться в качестве компетентных специалистов в своей области.

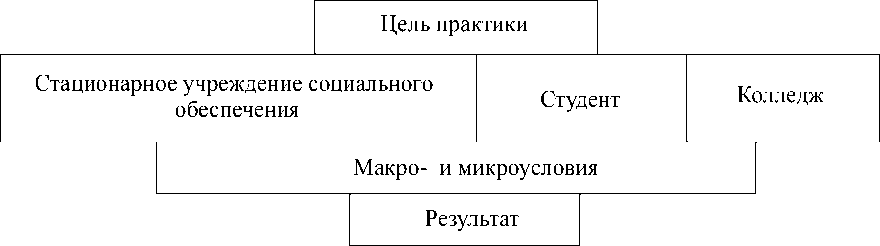

Системная совокупность факторов образовательного процесса в период практики представляется в виде блоков (рис.).

Рис. Блоки практики

Первый блок «Цели практики» включает в себя четко проработанную цель практики, отличающуюся детальным и четким перечнем качеств и свойств личности, которые должен приобрести студент в период практики.

Второй блок «Стационарное учреждение социального обеспечения» включает управленческую деятельность административного состава базы практики и педагогическую деятельность непосредственных руководителей практики. От их управленческого мастерства и умения строить производственный процесс для студентов зависит качество сформированности профессиональной деятельности.

Третий блок «Студент» – деятельность студентов-практикантов. Цель практики как подцель профессиональной подготовки недостижима без стремления студента к ее достижению. Ответственность, трудолюбие, сформированность личности, поведение, атмосфера в студенческой группе практикантов – важнейшие условия формирования профессиональной деятельности в период практики.

Четвертый блок «Колледж» предполагает системное участие всех субъектов процесса практики. Оно включает в себя стихийные и организованные взаимодействия студентов с работниками базы практики, руководителями от вуза, студентов между собой.

Пятый блок «Макро- и микроусловия», в которых происходит формирование профессиональной компетентности, включает организацию образовательного процесса в колледже, уровни педагогической культуры и авторитет руководителей базы практики, уровень развития студенческих микроколлективов, наличие стимулов и мотивов у студентов к овладению профессиональной деятельностью.

Шестой блок включает результаты подготовки студентов в процессе практики. Качество педагогического процесса в период практики – это не только прирост в знаниях, умениях и навыках, это формирование целостной культуры личности в профессиональной деятельности.

Производственная практика выступает в качестве особой социально-образовательной среды, которая выполняет социокультурные функции: ускоряет процесс развития и становления студента как личности, субъекта и индивидуальности, обеспечивает формирование духовности, ценностных ориентаций и моральных принципов. Это постоянно расширяющаяся сфера профессиональной деятельности специалиста, включающая в себя все большее богатство опосредованных культурой связей с окружающим миром.

Практика в учреждении социального обеспечения позволяет извлекать опыт из собственной деятельности, наблюдений и восприятий, раскрывать жизненное значение изучаемых объектов. Собственные действия студентов и руководство ими в новых ситуациях создают необходимую социальную среду, которая стимулирует самосовершенствование, саморазвитие и самореализацию личности, что особенно актуально в условиях радикально меняющегося социума с учетом перспектив его развития. Учащимся предлагается широкий спектр возможностей заниматься развивающейся деятельностью [Ясвин, 2001, с. 218].

Для того чтобы оказывать сервисные услуги пожилым людям, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, студентам нужно владеть следующими компетенциями: художественно-технологической; организационноуправленческой; профилактико-диагностической; сервисной.

В литературе понятие «компетентность» имеет различное толкование. Например, Оксфордский словарь английского языка (7-е изд.) раскрывает это понятие (англ. – competence ) как способность сделать что-то успешно или эффективно [Hornby, 2005].

-

T. Hyland определяет «competence» как способность выполнить специфическую деятельность по предписанному стандарту [Hyland, 2001].

В.И. Байденко предлагает следующее определение понятия компетентность: «…Компетентность – это ситуативная категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) ситуациях» [Байденко, 2005, с. 18].

А.В. Хуторской рассматривает понятие компетентность как владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [Хуторской, 2003, с. 60].

Наиболее известным учёным в данном вопросе является почётный профессор Эдинбургского университета доктор Джон Равен. Он определяет компетентность как специфическую способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия [Равен, 2001, с. 6].

Профессиональная компетентность специалистов сервисных специальностей в работе с пожилыми людьми требует освоения специализированных компетенций. Сюда входят компетенции в области социально-психологических вопросов старения человека; социально-правовых аспектов работы с пожилыми людьми и связанных с этой работой общественных институтов; методов и форм работы с пожилыми и др.

Таким образом, для того чтобы забота о жителях пансионата была постоянной, целесообразно организовывать практическую деятельность на базе учреждения социального обеспечения, что позволит смоделировать необходимые условия формирования компетенции студентов и удовлетворить потребность в сервисных услугах проживающих в стационарном учреждении социального обеспечения.