Подход к проблеме синтеза и анализа смыслов в лингвистической и музыкальной семантике

Автор: Сотова Е.А., Чернышов Михаил Юрьевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования авторами подходов к анализу смыслового содержания естественно-языковых (далее ЕЯ-текстов) ЕЯ-текстов и музыкальных текстов, а также принципов смысловой интегративности музыкальных произведений на основе смыслов-скрепов.

Смысловое содержание текста музыкального произведения, смысл-скреп как медиатор смысловой интегративности, принцип смысловой интегративности

Короткий адрес: https://sciup.org/148180687

IDR: 148180687 | УДК: 803.000+811.111+519.71+85.31

Текст научной статьи Подход к проблеме синтеза и анализа смыслов в лингвистической и музыкальной семантике

В наших предыдущих исследованиях были изложены представления, полученные в результате исследований проблемы анализа и синтеза смыслов, выражаемых в речи, получены представления о принципах смысловой интеграции (т.е. обеспечения смысловой связности и цельности) естественно-языкового (ЕЯ) текста, смыслах-скрепах как медиаторах его смысловой интеграции [10; 13; 16]. На этой основе были разработаны метод анализа смысловой интегративности (МАСИ) [11; 14] и метод анализа смысла текста с использованием МАСИ [12; 15]. Однако согласно своему определению, лингвистика (наука, познающая языки) не ограничена лишь естественными языками (ЕЯ). Нам важно было выяснить универсальность открытого нами принципа и методов, т.е. его применимость не только к ЕЯ. В наших исследованиях была предпринята попытка проверить, можно ли распространить полученные нами представления и метод на тексты, написанные на языках программирования. Убедительные результаты этого исследования (1) подтвердили гипотезу, (2) позволили вскрыть принципы смысловой организации текста компьютерных программ на различных языках и, как следствие, (3) дали возможность построить новую технологию – технологию программирующего моделирования [17]. Потенциал открытого нами принципа смысловой интеграции позволил задуматься о его применении в анализе смыслов в других «иностранных языках». Язык музыки, сколь бы необычным он ни казался лингвистам, привыкшим работать с ЕЯ, – полноправный язык [9]. Он «функционирует как знаковое образование, чьи элементы, не взирая на… специфику, в целом аналогичны элементам иных знаковых систем и правилам их поведения»; более того, «в условиях новоевропейской культуры» произведения на музыкальном языке строятся и воспринимаются как «коррелятивные» произведениям на ЕЯ (ли-тературном/поэтическом языке)» [3, с. 13].

Семантический анализ музыкальных произведений представляет интерес с той точки зре- ния, что, как мы убедились, принципы и способы синтеза смыслов в них существенно не отличаются от таковых для ЕЯ. Другой вопрос, что синтез смыслов и отображение смыслов в музыкальные формы имеют свою специфику. Но, благодаря ей (и в отличие от ЕЯ), язык музыки понятен представителям любых национальностей без перевода. Важно понять, почему это обстоит именно так. В настоящей статье мы укажем лишь на «подводные камни» в представлениях о музыкальном содержании, подвергнем анализу представления о принципах музыкального мышления. Мы покажем, как знание этих принципов может помочь композитору в смысловом синтезе и в обеспечении содержательности произведений.

О музыкальной форме и музыкальном содержании . Построение музыкальной формы имеет большое значение с точки зрения возможностей формообразования и выражения мысли, облеченной в музыкальную форму. Применяя функциональный подход при переходе от формы к содержанию, Я. Йиранек сделал предположение о том, что, подобно эмфатическим высказываниям, интонационновыразительные элементы в музыке функционально подобны знакам-индексам из типологии Ч. Пирса, предметно-изобразительные – иконам, а монограммы (вроде Dies irae) – символам [18]. Но следует предостеречь от семантического фетишизма, предполагающего интерпретацию символов как «знаков, благодаря которым в музыке по договоренности выражаются понятия, представления, идеи» [3, с. 17]. Если разобраться, музыка не может выражать понятия и представления.

Едва ли можно согласиться с утверждением Ю.Н. Бычкова о том, что «эмоциональная сторона музыкального произведения (выразительные элементы, кульминации, волны (нарастания и спады) эмоциональных и лирических напряжений и т.д.) не является предметом семиотики, т.к. носит незнаковый характер» [1]. Мы склоняемся к точке зрения В.Н. Холоповой о важности эмоционально-смысловой составляющей в семантике. Но этой составляющей не может быть в структуре знака, она – часть смысла, выражаемого музыкальным произведением или его сегментом.

Вопросы семантики музыки нашли отражение в монографиях и статьях Л.П. Казанцевой [2], В.Н. Холоповой [9], А.Ю. Кудряшова [3] и других авторов. Большинство исследований сведено к анализу форм. Но разве композитор, облекающий содержание в музыкальные формы, мыслит лишь формами? Анализ содержательности приблизителен, но отрадно, что были затронуты такие важные аспекты, как отражение личности автора в содержании музыкального произведения [2]. Но до исследования вопросов формирования содержания композитором , синтеза (связывания между собой и интеграции) смыслов в произведении, их воплощения в музыкальных формах , дело пока не доходило. А ведь именно эти вопросы необходимо исследовать в первую очередь.

О принципах, средствах музыкального мышления и связанных с ними вторичных принципах формообразования . Общие представления о музыкальном мышлении заложены в работах А.С. Оголевца [5, гл. 4–10] и развиты в трудах Ю.Н. Холопова (1988) [8, гл. 8]. Нераскрытым остается этап мышления композитора, на котором драматургические построения и ассоциации абстрактных образов находят отражение в ассоциативном мышлении музыкальными образами, обретающих конкретные музыкальные формы. Мы изложим взгляд на принципы мышления музыкальными образами, основанный на представлении о смыслах-скрепах. Исследования показали, что композитор мыслит не в первую очередь музыкальными формами. Формирование содержания произведения (и исследование музыкального содержания законченного произведения) строится по законам мышления, которые едины для писателя и композитора. В сознании композитора возникают абстрактные образы , ассоциации этих образов , рождаются и связываются между собой смыслы , обусловленные социально-историческими событиями, явлениями, переживаниями автора, формируются ассоциации смыслов . В силу специфики мышления и задач, которые ставит композитор, они находят отражение в композиционнодраматургических, затем в музыкальных образах и, наконец, в музыкальных формах. Очевидна общность принципов мышления композитора, писателя и драматурга.

Говоря о музыкальных формах, мы не можем согласиться с мыслью О.В. Соколова о том, что в процессе развития музыки «вторичные принципы формообразования» (принципы репризной трехчастности, рондообразности и сонатности) «стали важнейшими принципами музыкальной драматургии, средством отражения в музыке различных жизненных явлений и процессов в их сложных отношениях и взаимодействии» [6, с. 197]. (1) О.В. Соколов не делает различия между понятиями «принцип» и «средство» (принцип не может быть средством); (2) принципы драматургии есть нечто ещё более сложное, чем принципы формирования и синтеза смыслов (3). Принцип репризной трехчастности развился из первичного принципа замыкания формы и достиг своего основного вида (предполагающего самостоятельность и в то же время согласование частей) в простой и сложной трехчастной формах, которые определились, как известно, в старинной танцевальной сюите, и, отчасти, в классических образцах фуги. В XIX в. этот принцип сыграл важную роль в формировании некоторых свободных форм и, конечно же, сонатной формы. В музыке XX в. его можно обнаружить в построениях сонатно-симфонических циклов (во 2-й симфонии Скрябина, финал которой имеет значение динамической и расширенной репризы 1-й части; в 8-м квартете Дм. Дм. Шостаковича, в котором заключительная часть – трансформированная реприза первого Largo).

Принцип рондо (ПР) – ещё один пример вторичного принципа формообразования. Согласно своему происхождению, рондо – одна из древнейших форм, ведущая начало от куплетной песни. В свою очередь, ПР использует принципы (а) повторения, (б) контрастирования и (в) варьирования (как, напр., в поэзии). Формы рондо и принцип рондовости нашли воплощение во многих сегментах крупной русской эпической оперы. ПР позволяет показать сменяющие одна другую картины на едином фоне.

Типичная сонатная форма (ТСФ) – проявление высшего типа музыкального мышления среди всех гомофонных нециклических форм. Л.А. Мазель полагал, что ТСФ является высшей из нециклических инструментальных форм в том отношении, что «она обладает наибольшими возможностями для отражения сложных и многосторонних… характеров, движений чувств человека, для выражения драматических конфликтов, больших идей, глубоких обобщений» [4, с. 319]. В ТСФ ярко проявляется диалектика музыкального мышления.

Принцип сонатности (ПС) – важнейший вторичный принцип формообразования, несводимый к какой-либо одной закономерности. Он «непременно должен включать в себя ряд логических моментов, неразрывно связанных между собой…: 1) контраст исходных музыкальных образов; 2) их взаимодействие в процессе развития; 3) качественно новый результат, к которому приводит это взаимодействие» [6, с. 197]. Заметим, что здесь отношения между музыкальными образами можно было бы определить так же, как сделал Г. Риман, рассуждая о диалектике функций в каденции типа «тоника – субдоминанта – доминанта – тоника» (TSDT), отрицавший форму TDST как негармоничную, не обеспечивающую эффект нарастания функциональной активности [8, с. 275]. В своей книге «Музыкальная логика» (1873) Риман оттолкнулся от учения Гельмгольца («Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки»), обратился к логике и объявил начальную тонику T «тезисом», следующие S и K 46 «антитезисом», а разрешение D в T – «синтезисом». Тогда форма TDST нелогична, т. к. ставит син-тезис перед антитезисом. В самом деле, синтетичность аккорда D подтверждается тем, что, когда после тоники c – e – g появляется его доминанта g – h – d, возникает аккорд, который уже был в призвуках c – e –g. Аккорд же S не приготовлен как тонический и берётся заново. Такое представление ПС требует комментариев. Это связано, во-первых, с тем, что старинная и классическая сонатная формы порой не отличаются ярким контрастом основных тем, а иногда главная и побочная партии строятся на одной теме. Во-вторых, три составляющие ПС могут быть рассмотрены как элементы модели связи между смысловыми образами.

О синтезе смыслов на языке музыки. До сих пор при толковании принципов построения му- зыкальных форм и произведений не было принято обсуждать семантику, точнее, выражаемые автором смыслы, т.е. то, что до последнего времени представлялось предметом туманным. Но сочиняя музыкальные произведения, композиторы строят и связывают в единое целое именно смыслы. Этот вопрос столь непрост, что, предпринимая попытки объяснить процесс построения смысла и форм музыкальных произведений, ни один из теоретиков, даже рассуждавших о смыслах в музыке [1], пока не отважился заговорить о синтезе смыслов.

Опираясь на некоторые открытия, сделанные в последние годы в семантике языков (а музыка – тоже язык) и нашедшие отражение в статьях и монографиях [10–17], авторы рискнули попытаться объяснить содержание процесса синтеза смыслов в музыке, выйдя за рамки традиционных представлений. Размышления о построении музыкальных смыслов и форм в данной статье ограничены анализом ТСФ.

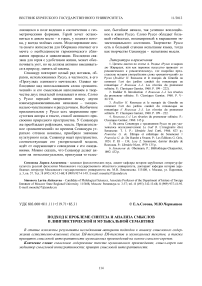

О синтаксической структуре типичной сонатной формы (ССТСФ). Традиционно считается, что ядро ССТСФ (ЯССТСФ) состоит из 3 основных разделов: экспозиция, разработка и реприза. В общем случае этому ядру может предшествовать вступление, и уже в работах В.А. Моцарта она завершается кодой. Известно, что экспозиция классической сонатной формы, как правило, повторяется. Кроме того, иногда (чаще в произведениях Й. Гайдна, реже у В.А. Моцарта) повторяются также разработки с репризой (рис. 1). Однако у Бетховена экспозиция повторяется уже не всегда, а повторение разработки с репризой встречается как исключение (например № 6, 24, 25, финал сонаты № 23). Более того, после Бетховена повторение экспозиции встречается существенно реже, а повторения разработки не бывает совсем.

Рис. 1. Схема ядра ССТСФ

Очевидно, что некоторые закономерности в организации ЯССТСФ оказываются неустойчивыми. Возражения возникают также в отношении содержания связей между составляющими ЯССТСФ на рис. 1, которые не могут являть собой ни арифметическую сумму, ни конъюнкцию, ни суперпозицию. Семантика такой связи никогда прежде не обсуждалась. Полагали, что вполне достаточно, если составляющие просто выстроены в звучащую последовательность. А синтаксические принципы построения ЯССТСФ остаются неясными.

О семантических принципах построения типичной сонатной формы. Принято считать, что «синтаксический смысл» музыкального произведения раскрывается прежде всего в теме, которая может быть выражена такими составляющими музыкального мышления, как гармония, мелодия и/или ритм. Например, с темой, четко выраженной ритмом, мы сталкиваемся в танце из балета А. Хачатуряна «Спартак» (ритм дополняется смыслонесущей мелодической линией). Что касается ТСФ, то здесь требуют прояснения неясные моменты, связанные с семантическими принципами построения

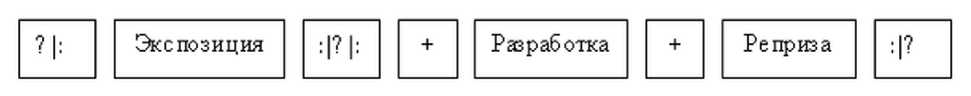

ЯССТСФ. Согласно наиболее распространенному из представлений, ТСФ – форма, основанная на противопоставлении двух тем. Полагают, что ТСФ – «форма, основанная на противопоставлении двух тем, которые при первом изложении контрастируют тематически и тонально» [7, с. 189], «причём, в репризе эти темы повторяются в ином соотношении, чаще всего тонально сближаются» [4, с. 317] (рис. 2).

Рис. 2. Схема ядра синтаксической структуры типичной сонатной формы согласно [7: с. 189]

(ГП – главная партия; СП – связующая партия; ПП – побочная партия; ЗП – заключительная партия)

Общеизвестно, что второй (заметим, тональ-но неустойчивый) раздел ЯССТСФ, названный разработкой, развивает либо темы экспозиции, либо, реже, новую тему («ЯССТСФ с заменой разработки эпизодом»). В редких случаях разработка ограничена небольшим переходным построением, но всё равно она присутствует. По мнению Л.А. Мазеля, «существеннейшей особенностью ТСФ… является сочетание контраста тем с большим их единством и интенсивным развитием» [4, с. 318], что отличает эту форму от простой сонатной формы и простой фуги. Это суждение Л.А. Мазеля можно считать отправной точкой для начала обсуждения особенностей семантической организации ЯССТСФ. Уже в основе экспозиции лежит следование двух контрастирующих тем, причём эти темы сопоставляются не так, как темы 1-й части и трио в сложной трехчастной форме или тема и эпизоды в рондо, а диалектически, т.к. очевидно, что контраст является вторичным по отношению к единству. Ведь контрастирующие темы связаны единой линией развития, причём, заметьте, первая тема не обладает той степенью завершенности, которая характерна для первой части сложной трехчастной формы или для рефрена в рондо. Здесь развитие и преобразование элементов 1-й темы постепенно подготавливает вступление 2-й темы, контрастирующей с первой и, в то же время находящейся с ней в единстве, являющемся результатом единого процесса развития и построения ЯССТСФ. Правомерность такого утверждения подтверждается, во-первых, тем, что разработка, следующая за экспозицией, представляет собой развитие тематического материала экспозиции и как если бы проникает в экспозицию. Во-вторых, реприза убедительно показывает, что сам контраст двух тем не остается неизменным. Он развивается, причём темы повторяются в новом соотношении (они, как правило, тонально сближаются и приводятся к большему единству, чем в экспозиции).

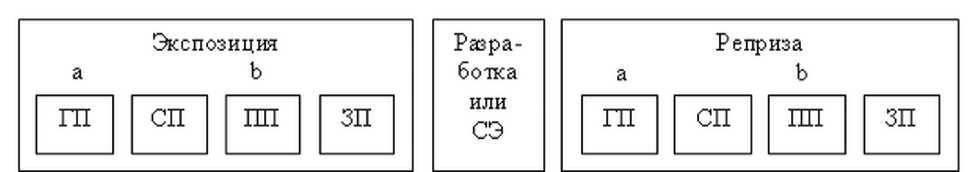

Однако семантика ТСФ не может быть ограничена лишь контрастом и сближением тем. При таком упрощении неучтенным оказывается аспект структурной семантики этой формы, предполагающий гармоничное сочетание (синтез и интеграцию, т.е. слияние и взаимопроникновение) смысловыражающих частей. Его учет позволяет понять, что разработка как бы семантически врастает в репризу и в экспозицию. Если принять такое представление за основу, то модель структуры семантических связей внутри ЯССТСФ приобретает вид, представленный на рис. 3.

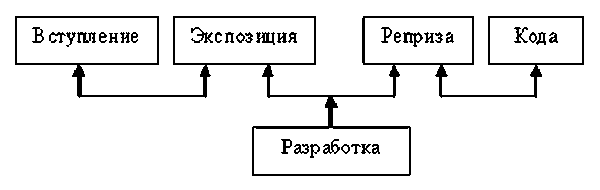

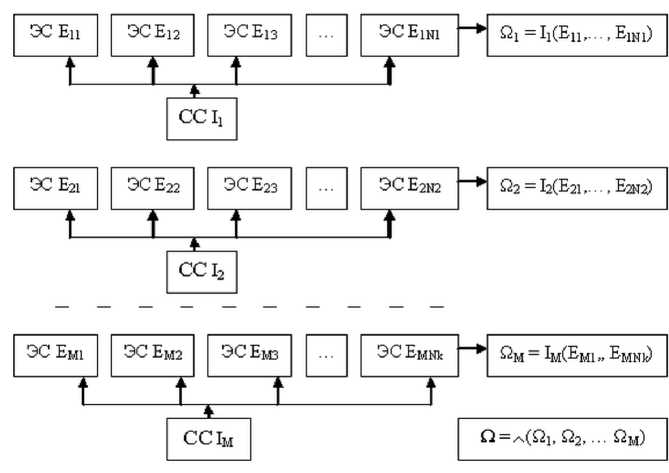

Следует обратить внимание на то, что такая структура семантических связей внутри ЯССТСФ практически тождественна структуре связей в идентифицированной нами [16, с. 45] обобщающей модели смысловой интеграции мысли, выраженной вербально, строящейся из элементарных смыслов (ЭС) и организуемой с помощью смыслов-скрепов (СС) (рис. 4).

Рис. 3. Структурная модель семантических связей внутри ЯССТСФ

Рис. 4. Модель смысловой интеграции мысли, выраженной музыкальным текстом и организуемой с помощью смыслов-скрепов

Итак, очевидно, что выразительные потенции ТСФ связаны с диалектикой интенсивно развивающихся смысловых отношений между частями ЯССТСФ, проявляющейся, в частности, в противопоставлении и единстве тем и тональностей. Подробно особенности диалектики таких отношений будут описаны в наших следующих статьях.

Заключение. Оценивая достоинства языка музыки, К.Ю. Вебер подчеркивал: «Музыка есть истинная всеобщая человеческая речь». Наши исследования показали, что чем сложнее организована музыкальная форма в смысловом и логическом отношениях, тем богаче её выразительные возможности, т.е. возможности выражения (передачи) чувств (в эмоциональных нюансах и оттенках) и мыслей (выражаемых в смыслах). Если речь идёт о драматургическом построении произведения, то процесс и средства синтеза элементарных смыслов (ЭС), выражаемых частями произведения, должны быть дополнены процессом и средствами синтеза итогового (ядерного) смысла произведения из таких ЭС. На уровне интуиции выдающихся композиторов задачи синтеза смыслов и драматургиче- ского синтеза решались пока благополучно. Но очевидно, что теоретически строгое понимание существа этих двух задач требует дальнейших исследований.