Подходы к оценке эффективности реализации экспорта образования вузами городов - университетских центров России

Автор: Крейденко Т.Ф., Мизинцева М.Ф., Холина В.Н.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 6 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Экспорт образования в России был закреплен в качестве приоритета государственной политики в 2017 году. Принятые позднее документы: проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», программа «Приоритет 2030», нацпроект «Наука и университеты» - подтверждают, что экспорт образования продолжает оставаться важной государственной стратегией, несмотря на изменившиеся геополитические условия. Изучению вопросов экспорта образования посвящены работы как российских, так и зарубежных ученых: детально рассмотрены экономика экспорта образования в различных странах, особенности адаптации иностранных студентов, специфика методических подходов, правовые и визовые системы образовательной миграции и др. Цель исследования состоит в разработке методики оценки эффективности реализации экспорта образования вузами в городах - университетских центрах России и ее апробации на материалах Сибирского федерального округа. Несмотря на множество публикаций по тематике, систематизированных авторами в шесть основных групп, эти аспекты не были предметом научного анализа. Разработана авторская система показателей и индексов (комплексный показатель эффективности экспортной деятельности вузов городов - университетских центров, рассчитываемый на основе индексов образовательного и научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности вузов). Методика апробирована на показателях 115 университетов и 30 городов - университетских центров Сибирского федерального округа. Выявлен большой разброс: из 29 городов, в которых обучаются иностранные студенты, в группу городов с высоким потенциалом образовательной и научно-исследовательской экспортной деятельности вошел только Томск. Основная часть городов - университетских центров (22) отнесена к третьей группе - с низким потенциалом образовательной и научно-исследовательской экспортной деятельности. Проведенное исследование позволяет комплексно оценить эффективность экспорта образовательных услуг как вузами, так и городами - университетскими центрами каждой из групп, стратегически выстроить приоритеты развития вузов; выявить города, максимально отвечающие потребностям страны для реализации экспорта образования.

Интернационализация образования, города - университетские центры, экспорт образования, комплексные индексы, методика оценки

Короткий адрес: https://sciup.org/147242534

IDR: 147242534 | УДК: 332.133.44 | DOI: 10.15838/esc.2023.6.90.16

Текст научной статьи Подходы к оценке эффективности реализации экспорта образования вузами городов - университетских центров России

Международный рынок образования – важная и динамично растущая отрасль сферы услуг. По оценкам авторов доклада «Глобальный рынок мирового образования 2023», темпы роста мирового рынка высшего образования к 2027 году составят 7%, а его объемы – 4,47 трлн долларов США, в т. ч. около 200 млрд долларов (3%) будет приходиться на рынок онлайн-образования1. По определению Организации экономического сотрудничества и развития, экспорт образовательных услуг – это предоставление образовательных услуг иностранным обучающимся очно или с помощью современ- ных коммуникационных технологий (онлайн-обучение), в ряде стран к экспорту образования относятся доходы от научных грантов, контрактов и сотрудничества; лицензирование интеллектуальной собственности за рубежом и пр.2

Во многих странах приняты национальные стратегии, стимулирующие международную студенческую мобильность (программа Erasmus в странах Европейского союза; правительственные программы в Китае, Бразилии, Саудовской Аравии и других государствах, направленные на подготовку высококвалифицированных специалистов для нужд страны в зарубежных вузах).

В силу особой значимости экспорта образования как инструмента «мягкой силы» и высокомультипликативного источника дополнительных доходов вузов он исследуется учеными различных направлений и специальностей – от экономики и социологии до педагогики и психологии. В настоящее время сформировалось несколько теоретических и практических направлений, в рамках которых исследуются различные аспекты экспорта высшего образования. Первая группа – это работы, изучающие общие вопросы интернационализации образования3 (де Вит, 2018; Быковская, Рыбина, 2023; Никитенко, 2023). Большое внимание исследователи уделяют влиянию экономики знаний и экспорта образования на структурную трансформацию экономики стран мира. Так, В.М. Кузьмина (Кузьмина, 2021), А.Р. Манукян (Манукян, 2023) справедливо подчеркивают, что знания становятся важным фактором экономического роста, а инвестиции в человеческий капитал позволяют не только увеличить темпы роста ВВП, сформировать постиндустриальную структуру экономики, основанной на знаниях, но и привлечь таланты из-за рубежа. Детальный анализ роли экспорта образования в процессе формирования мирового рынка образовательных услуг проведен китайским исследователем Ву (Wu, 2022), который указывает на различия в подходах к его анализу со стороны «западных» стран и новых игроков на рынке.

Вторая группа работ – это более глубокие исследования влияния отдельных факторов на возможности реализации экспортного потенциала образования (например, влияние геополитических и глобальных – пандемия COVID-19 – изменений) (Золочевская, Сивакова, 2022; Лебедев, Ридигер, 2022 и др.). Еще одним направлением исследования стало изучение национальных особенностей развития экспорта образовательных услуг, например системный анализ факторов интернационализации российского образования (Краснова, 2021; Рыбакова, 2023).

В отдельный (третий) блок можно выделить многочисленные работы, посвященные способам эффективной реализации экспорта российского образования (Рыбакова, 2023), разработке конкретных механизмов привлечения иностранных студентов (Ростовская, Скоробогатова, 2019), в т. ч. по результатам социологических исследований (Бондаренко и др., 2022), и методическим аспектам работы с иностранными студентами (Мариненко, 2019; Селиванова и др., 2020).

Изучению вопросов функционирования мирового рынка образовательных услуг посвящены аналитические доклады международных организаций – ЮНЕСКО4 и ОЭСР5, в России – доклады Научно-исследовательского института развития образования РЭУ им. Г.В. Плеханова6 (четвертая группа работ).

В отдельную (пятую) группу выделяются работы, в которых изучается опыт стран по формированию стратегий экспорта образования. Учет мирового опыта при формировании стратегии экспорта образования в России чрезвычайно важен. Статистика показывает, что в экономически развитых странах доля мобильных студентов на программах бакалавриата составляет 5%, магистратуры – 14%, аспирантуры и докторантуры – 35%7. Этому тренду должна следовать российская система высшего образования. Необходимо продвигать именно те программы, которые позволяют получить большую отдачу.

Особый интерес для российской практики представляет изучение стратегий реализации экспортного потенциала образования в странах, традиционно поставлявших студентов на международный рынок образовательных услуг (импортеры образования). В работах (Кузнецова, Машкина, 2020; Захаров и др., 2023; Lou, Li, 2022) проанализирован рост влияния Китая на мировом рынке образования. До недавнего времени страна была лидером только по числу студентов, отправленных для обучения за рубеж, а в последние годы Китай стал заметным игроком в экспорте образования, предоставляя государственные стипендии студентам из развивающихся регионов. Особое место в продвижении экспорта китайского образования, по мнению С. Бучаиба (Bouchaib, 2023), занимают страны Африки (регион традиционных интересов экспорта российского образования). Анализу эффективности реализации стратегии экспорта образования Сингапура посвящена работа Х. Ли и Б. Эдвардса (Le, Edwards, 2023).

Исследование потенциала национального образования на мировом рынке в странах, которые традиционно поставляли международных студентов в Россию и экономически развитые страны Европы и Северной Америки, становится очень актуальным: рассматривается экспортный потенциал вузов Вьетнама (Pham et al., 2022), Малайзии (Khodakarami et al., 2022), Узбекистана (Троицкий, Юн, 2021), Белоруссии (Лицзюнь и др., 2020) и др. Проектам по продвижению финского образования в развивающиеся регионы мира через взаимодействие конкретных университетов посвящена работа группы исследователей из Финляндии и Индонезии (Delahunty et al., 2018). Анализ этих исследований показывает, насколько важное место занимает экспорт образования в стратегиях государств различных социально-экономических типов.

Шестая группа научных исследований – это работы, посвященные влиянию экспорта образования на вуз и регион в целом (Казанцева, 2022; Yang et al., 2020). В.К. Николаев указывает, что экспорт высшего образования становится дополнительным источником дохода как для вузов, так и для регионов, за притоком студентов идут инвестиции в региональную систему высшего образования, растет потребление, что дает дополнительный стимул для развития территорий (Николаев, 2022). Но чаще всего такие работы касаются анализа экспортных стратегий конкретных вузов и их влияния на социально-экономическое развитие отдельных регионов.

Изучение публикаций по тематике экспорта образования показало, что конкретных исследований по методике оценки экспортного потенциала городов, на территории которых компактно размещены высшие учебные заведения, и оценки эффективности его реализации пока не было проведено.

Россия на мировом рынке образовательных услуг

Мировой рынок высшего образования характеризуется постоянным ростом (вне зависимости от экстремальных обстоятельств, таких как пандемия COVID-19 и геополитическая нестабильность) и высокой «страновой» концентрацией. По мнению А.Б. Ручкина, позиции стран на мировом рынке образовательных услуг отражают конкуренцию национальных систем образования (Ручкин, 2019).

С начала XXI века численность студентов возросла в 2,4 раза и составила к 2020 году 236 млн человек (40% молодежи в возрастной группе 20–24 года), к 2040 году ожидается рост их численности до 400 млн человек. При этом численность мобильных студентов составила 6,4 млн человек, около 3% от общего числа студентов мира, увеличившись на 1/3 с 2015 года8. В 2020 году почти 40% всех иностранных студентов (т. е. студентов, обучающихся за рубежом) приходилось на четыре страны: США (960 тыс.), Великобританию (550 тыс.), Австралию и Канаду9.

Самые высокие темпы роста числа иностранных студентов за последние пять лет отмечены в странах, реализующих продуманные стратегии развития образования и позиционирующих себя как региональных лидеров – ОАЭ (почти в 2 раза), Турции (1,5 раза).

Страны Азии остаются главными «поставщиками» студентов на мировой рынок: Китай (1,1 млн человек), Индия (460 тыс.), Вьетнам (132 тыс.), и именно за этих студентов разворачивается основная конкурентная борьба на мировом рынке.

Таким образом, мировой рынок высшего образования – в высшей степени конкурентный рынок, где выигрывают страны, имеющие стратегию развития этой отрасли, предлагающие студентам государственные стипендии, инновационные образовательные продукты, комфортное проживание, досуг и безопасность проживания. Дополнительными факторами, кроме страновой конкуренции, исследователи считают развитие дистанционного образования – массовых открытых онлайн-курсов, активное применение мобильных устройств (Родыгина и др., 2022). Маркетинговые исследования прогнозируют развитие дистанционного образования и рост доходов от него10.

Численность иностранных студентов в России в 2020 году составила 315 тыс. человек (2022 г. – 395 тыс.), с ожидаемым ростом к 2030 году до 435 тыс. человек. РФ занимает 5–6 место в рейтинге стран-лидеров, наблюдается стабильный рост числа иностранных студентов, однако доля страны на мировом рынке снижается. Граждане государств Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия) составляют почти половину иностранных студентов в РФ, важными партнерами являются страны дальнего зарубежья – Китай (ок. 30 тыс.), Индия (17 тыс.), Египет (12 тыс.), а также Беларусь (10,2 тыс. студентов). Несмотря на то, что количество государственных стипендий за последние три года выросло в два раза (с 15 до 30 тыс.), основная часть студентов – более 90% – обучаются за плату11.

Практически все страны, вошедшие в десятку лидеров по экспорту образования, приняли амбициозные программы, цель которых – увеличение числа иностранных студентов и доходов от образования (Нагорнова, 2020). Аналогичные программы были приняты и в Российской Федерации: в 2017 году – приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»12, в 2018 году – федеральный проект «Экспорт образования» национального проекта «Образование»13. Основным показателем эффективности последнего проекта должно было стать увеличение к 2025 году почти в 1,8 раза численности иностранных граждан, обучающихся в организациях России, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, за счет развития инфраструктуры, реализации государственной поддержки развития экспорта российского образования, повышения востребованности и конкурентоспособности российского образования. Но в 2020 году программа «Экспорт образования» была исключена из нацпроекта «Образование» Министерства просвещения РФ, так как результаты его реализации относятся к компетенции Министерства образования. Был создан новый национальный проект «Наука и университеты», в рамках которого планируется уже достижение качественных показателей: например, создание в городах – ключевых университетских центрах к 2030 году 25 кампусов международного уровня, интегрированных в городскую среду14. Таким образом, в документах страте- гического планирования осуществляется постепенный переход от количественной оценки деятельности вузов к попытке включения в анализ эффективности более значимых качественных показателей. Но, к сожалению, в уже существующих подходах возникают две проблемы. С одной стороны, продолжающий доминировать подход количественной оценки деятельности образовательных учреждений достаточно поверхностный (так, экспортная деятельность вузов оценивается на официальном уровне только через сопоставление удельного веса численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов). А качественная оценка не имеет пока проработанной методики, а в части набора показателей, оценивающих деятельность образовательных учреждений, игнорируется анализ городских территорий, на которых функционируют университеты (в том числе особенности географического положения, логистическая доступность и т. д.). Включенность «университетских городов» в экономику страны связана как с характеристикой территории, на которой функционирует университет, так и с процессами взаимодействия сложных, иерархически организованных пространственных систем городского расселения и высшего образования в социально-экономическом пространстве современного города15.

Особую актуальность проблемы оценки роли университетов в городском развитии принимают на этапе преобразования города. Но анализ качественных показателей должен опираться на комплексную оценку количественных индикаторов.

В связи с этим цель данного исследования заключается в разработке методики комплексной оценки экспорта образования вузами в городах – университетских центрах с учетом всех видов деятельности современных университетов различных моделей на основе показателей Мониторинга эффективности деятель- ности образовательных организаций высшего образования 2022 году16. В ходе исследования были решены следующие задачи: обоснована, разработана и апробирована методика оценки эффективности экспорта высшего образования на уровне городов – университетских центров через оценку экспортной деятельности учреждений высшего образования; при сопоставлении значений предложенных индексов выделены четыре типа городов – университетских центров по потенциалу образовательной и научно-исследовательской экспортной деятельности; предложены дальнейшие направления исследования.

Методологические и методические основы исследования, источники статистических данных

Методологической основой исследования является индексный подход, позволяющий сопоставлять между собой показатели, имеющие разные единицы измерения и направления воздействия на анализируемый процесс. Кроме того, расчет комплексного индекса облегчает оценку конечного результата, позволяет проводить межрегиональные сопоставления и систематизировать особенности организации и предоставления экспортных услуг в городах, в которых размещены высшие образовательные учреждения.

В научно-исследовательской литературе чаще всего используется термин «университетский город», относящийся к городскому населенному пункту, специализирующемуся на предоставлении высшего образования, где образовательная система имеет непропорционально большой вес в экономическом, социальном и культурном ландшафте.

В то же время практики оценки такого вклада пока не существует. Например, в некоторых классификациях самых эффективных американских университетских городов фигурирует показатель «численность студентов не менее 10% от численности населения города», но общего признания он пока не получил. Кроме того, не представляется возможным сопоставить роль университетов, реализующих модели разного типа (Университет 1.0, где ставка делается только на образовательные программы, модель Университет 2.0, в которой важнейшим элементом развития наряду с образовательной деятельностью являются научные исследования; Университет 3.0, когда происходит глубокая интеграция интересов науки, бизнеса и образования), в социально-экономическом развитии города. В этом случае и один университет может взять на себя градообразующую функцию.

Существенными признаками университетских центров выступают характер и глубина взаимоотношений высших учебных заведений и городской среды, не всегда определяемой количественными параметрами, поэтому применительно к университетским центрам можно рассматривать стадии развития, высшей из которых является «университетский город» («студенческий город»).

В связи с вышесказанным было предложено проанализировать эффективность реализации экспорта образовательных услуг вузами во всех городах, в которых функционируют университеты.

На сегодняшний день отсутствует разработанная методика оценки эффективности экспорта образовательных услуг на уровне высших учебных заведений, а тем более городов как центров высшего образования. В Приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 1 февраля 2022 г. № 92 «Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям таких учреждений» в качестве единственного индикатора экспорта образовательных услуг для вуза указан «удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент)». Пороговым значением оценки эффективности по данному показателю Министерство науки и высшего образования определило 3% (ниже данного значения университету присваивается 0 баллов, при 9% и более – 10 баллов).

Но современный университет – это не просто образовательная организация, формирующая профессиональные компетенции по отдельным направлениям подготовки, но и центр научно-исследовательской, а в ряде случаев предпринимательской деятельности (университеты 3.0). Эти качества вузов тоже должны быть оценены через систему индикаторов, так как оказывают непосредственное влияние на эффективность экспорта образования, формирование конкурентоспособных университетских центров.

На сегодняшний день фактически отсутствует методика оценки эффективности экспорта высшего образования на уровне городов – университетских центров. Принимая во внимание необходимость учета в результатах экспортной деятельности не только образовательного процесса в вузе, но и научноисследовательской и предпринимательской деятельности, мы разработали и апробировали комплексный показатель эффективности экспортной деятельности учреждений высшего образования городов – университетских центров как среднеарифметическое индексов отдельных потенциалов экспортной деятельности вузов (образовательной, научно-исследовательской, предпринимательской).

ИОПЭД + ИНИПЭД + ИППЭД

ЭД =-------------3-------------, где ЭД – комплексный показатель эффективности экспортной деятельности вузов городов – университетских центров;

ИОПЭД – индекс образовательного потенциала экспортной деятельности вузов городов – университетских центров;

ИНИПЭД – индекс научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности вузов городов – университетских центров;

ИППЭД – индекс предпринимательского потенциала экспортной деятельности вузов в городах – университетских центрах.

Каждый индекс представляет среднеарифметическое от значений нормированных показателей, характеризующих каждый из трех видов потенциала деятельности современного университета:

ИПЭД= 1 х и

п

(=1

Пн ,

где ИПЭД – комплексный показатель отдельных видов потенциала экспортной деятельности вузов городов – университетских центров;

Пн – нормированные показатели, включаемые в индекс;

n – число входящих в показатель индексов;

i – порядковый номер показателя.

При расчете индекса образовательного потенциала экспортной деятельности были применены следующие показатели:

– доля иностранных студентов в общей численности студентов университета;

– доходы вуза от образовательной деятельности из иностранных источников на одного иностранного студента;

– доля студентов из стран дальнего зарубежья (кроме стран СНГ) в общей численности студентов университета.

Включение в расчётный индекс как доли иностранных студентов, так и доли студентов из стран дальнего зарубежья связано с необходимостью учета реального вклада иностранных студентов в экономику города (значительная часть студентов – граждан стран ближнего зарубежья выбирает очно-заочную или заочную форму обучения, следовательно, их включенность в городскую среду будет минимальной).

Индекс научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности включает следующие показатели:

– число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, на одного сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава университетов;

– удельный вес средств, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц за счет выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), от всего объема средств, полученных от выполнения НИОКР.

В связи с тем, что не представляется возможным собрать показатели эффективности предпринимательского потенциала экспортной деятельности вузов в городах – университетских центрах (в силу как закрытости информации, так и крайне низких значений показателей, характеризующих эффективность предпринимательской деятельности вузов), то на финальной стадии разработки методики было решено не учитывать в расчетах индекс предпринимательского потенциала экспортной деятельности университетов (вследствие его незначительного вклада в эффективность экспортной деятельности вуза).

Таким образом, комплексный показатель эффективности реализации экспортной деятельности вузами городов – университетских центров был рассчитан как среднеарифметическое индексов только образовательного и научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности вузов.

ИОПЭД+ИНИПЭД

ЭД =-------2-------

.

Вклад каждого индекса в исследовании предложено рассматривать как равнозначный в связи с равнозначностью образовательной и научно-исследовательской деятельности в реализации вузами моделей Университет 2.0 и Университет 3.0.

Оценка эффективности реализации экспорта образовательных услуг в городах – университетских центрах России построена на анализе статистических показателей Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2022 года (данные за 2021 год для 1208 вузов, расположенных в 306 городах 84 субъектов России, в дальнейшем – Мониторинг).

Апробация предлагаемой методики была проведена на примере городов Сибирского федерального округа (СФО). Города – университетские центры СФО в анализе комплексного индекса образовательного потенциала университетских центров представлены во всех типах городов (Крейденко и др., 2023). Выборка может считаться репрезентативной, так как иностранные студенты обучаются в университетах 29 (из 30, т. е. 96,7%) университетских центров СФО. В связи с этим считаем, что города – уни- верситетские центры Сибирского федерального округа могут рассматриваться как модельные в рамках проведенного исследования.

Интерпретация полученных результатов исследования

В ходе исследования методика была апробирована на статистических данных Мониторинга Министерства науки и высшего образования РФ по университетам Сибирского федерального округа.

Изучение эффективности реализации потенциала экспортной образовательной деятельности в городах – университетских центрах было построено на анализе показателей отдельных вузов, что позволило, с одной стороны, определить наиболее успешные вузы на рынке экспорта образовательных услуг, с другой, рассмотреть географию городов – университетских центров. Анализ проводился как по отдельным составляющим потенциала (образовательный и научно-исследовательский), так и по значению комплексного индекса.

Образовательный потенциал экспортной деятельности. В 30 городах Сибирского федерального округа расположено 115 университетов. Иностранные студенты обучаются в 104 вузах 29 городов. При этом только 65 университетов получили в 2021 году доход от образовательной деятельности из иностранных источников: более 100 тыс. руб. на одного иностранного студента смогли получить только 11 университетов, из которых 6 – медицинские. Самый высокий показатель – почти 252 тыс. руб. на одного иностранного студента – заработал Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, тогда как в 18 университетах такой доход составил менее 10 тыс. руб.

Только в двух университетах доля студентов из стран дальнего зарубежья превышает 10% (Алтайский медицинский университет – 11,5% и Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки – 15%). В 18 университетах их доля составляет от 1 до 10%, а в 45 университетах округа обучаются только студенты стран СНГ. Обучение студентов из стран СНГ финансируется из государственного бюджета РФ (в том числе по линии Россотрудни- чества); абитуриенты ряда стран могут участвовать в общем конкурсе, наряду с российскими абитуриентами, есть и студенты, обучающиеся по контракту. В ряде случаев оплата обучения иностранных студентов осуществляется российскими организациями, предоставляющими посреднические услуги в организации обучения: в итоге принимающий вуз не может продемонстрировать в своей отчетности доход от образовательной деятельности из иностранных источников.

В 2021 году лидерами по образовательному потенциалу экспортной деятельности (значение индекса более 0,25) стали 12 университетов из 7 городов Сибирского федерального округа: по три наиболее эффективных вуза расположены в Новосибирске и Томске, два – в Кемерово, по одному – в Барнауле, Иркутске, Омске и Красноярске (табл. 1).

Таким образом, образовательный потенциал экспортной деятельности отдельных университетов наиболее эффективно реализуется в двух городах – Новосибирске и Томске (ведущие научно-исследовательские центры не только российского, но и мирового уровня). Седьмое место в рейтинге занимает Омская гуманитарная академия (частный университет), что определяется значительной долей иностранных студентов (более 70%). Однако из 5,5 тыс. студентов на дневной форме обучения обучается только 300 чел. В связи с этим достаточно сложно подтвердить высокую эффективность экспорта образовательных услуг этим вузом: мультипликативный эффект для города – минимальный.

Научно-исследовательский потенциал экспортной деятельности вузов реализуют только 54 университета округа, из которых только 8 показывают существенные результаты. Сотрудники 51 вуза городов Сибири имеют совместные публикации с иностранными коллегами. Самая высокая публикационная активность отмечена в Новосибирском национальном исследовательском государственном университете (более двух статей на одного сотрудника профессорско-преподавательского состава). В остальных университетах данный показатель существенно ниже: в трех вузах – от 0,84 до 0,5 статьи, а в 27 – менее 0,1.

Таблица 1. Университеты Сибирского федерального округа – лидеры в рейтинге образовательного потенциала экспортной деятельности вузов городов – университетских центров (ИОПЭД), 2021 г.

|

№ п/п |

Город |

Университет |

Значение ИОПЭД |

|

1 |

Барнаул |

Алтайский государственный медицинский университет |

0,603 |

|

2 |

Новосибирск |

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |

0,470 |

|

3 |

Иркутск |

Иркутский государственный медицинский университет |

0,456 |

|

4 |

Новосибирск |

Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки |

0,452 |

|

5 |

Кемерово |

Кемеровский государственный медицинский университет |

0,390 |

|

6 |

Кемерово |

Кемеровский государственный институт культуры |

0,372 |

|

7 |

Омск |

Омская гуманитарная академия |

0,360 |

|

8 |

Новосибирск |

Новосибирский государственный медицинский университет |

0,357 |

|

9 |

Томск |

Национальный исследовательский Томский государственный университет |

0,298 |

|

10 |

Томск |

Томский государственный архитектурно-строительный университет |

0,294 |

|

11 |

Красноярск |

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого |

0,290 |

|

12 |

Томск |

Национальный исследовательский Томский политехнический университет |

0,252 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

Только 20 вузов (около 20%) получают средства на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц. При этом доля иностранных источников в общих объемах финансирования научных исследований большинства университетов незначительна: Омский государственный медицинский университет – более 25%, Тувинский государственный университет – более 13%, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора

В.Ф. Войно-Ясенецкого – 6,6%, Национальный исследовательский Томский политехнический университет – 5,4%. Еще для пяти вузов (два медицинских, два классических государственных университета, один аграрный) эта доля составляет от 1 до 5%. А в 11 высших учебных заведениях – менее 1%. Как результат, только 8 университетов имеют существенные показатели реализации экспортного потенциала научно-исследовательской деятельности (табл. 2).

Таблица 2. Университеты Сибирского федерального округа – лидеры в рейтинге научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности вузов городов – университетских центров (ИНИПЭД), 2021 г.

|

№ п/п |

Город |

Университет |

Значение ИНИПЭД |

|

1 |

Омск |

Омский государственный медицинский университет |

0,501 |

|

2 |

Новосибирск |

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |

0,500 |

|

3 |

Томск |

Национальный исследовательский Томский политехнический университет |

0,283 |

|

4 |

Кызыл |

Тувинский государственный университет |

0,266 |

|

5 |

Томск |

Национальный исследовательский Томский государственный университет |

0,226 |

|

6 |

Барнаул |

Алтайский государственный университет |

0,187 |

|

7 |

Красноярск |

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого |

0,152 |

|

8 |

Кемерово |

Кемеровский государственный медицинский университет |

0,101 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||

По научно-исследовательскому потенциалу в лидерах оказались города, в которых расположены или медицинские (3 из 8), или национальные исследовательские (3 из 8) университеты. В целом по данному индексу ни в одном городе не оказалось более двух успешных университетов, что дает основание утверждать о сложности реализации научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности вузами городов – университетских центров СФО.

Наиболее высокие результаты комплексного показателя эффективности экспорта обра-зо вательных услуг показал Новосибирский национальный исследовательский университет (QS 2023 – 421 место, 9 место среди российских вузов) – признанный мировой центр образования и научно-исследовательской деятельности (табл. 3).

Лидеры рейтинга расположены в восьми городах – ведущих образовательных центрах РФ, которые к тому же активно участвуют в реализации национального проекта «Наука и университеты», а в Томске помимо двух университетов – лидеров рейтинга по комплексному показателю эффективности экспортной деятельности участвует еще три вуза.

Рейтинг городов – университетских центров Сибирского федерального округа по эффективности экспортной деятельности вузов отражает репутацию центров на мировом рынке образовательных услуг, а также специфику и интенсивность образовательной и научноисследовательской деятельности, в том числе международное сотрудничество с зарубежными странами в вопросах реализации образовательных программ, совместных научных исследований и т. д. (табл. 4).

Таблица 3. Университеты Сибирского федерального округа РФ – лидеры в рейтинге эффективности экспортной деятельности вузов городов – университетских центров, 2021 г.

|

Город |

Университет |

Место в рейтинге |

ИОПЭД |

ИНИПЭД |

ЭД |

|

Новосибирск |

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |

1 |

0,470 |

0,500 |

0,485 |

|

Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки |

8 |

0,452 |

0,000 |

0,226 |

|

|

Барнаул |

Алтайский государственный медицинский университет |

3 |

0,603 |

0,072 |

0,337 |

|

Алтайский государственный университет |

10 |

0,213 |

0,187 |

0,200 |

|

|

Томск |

Национальный исследовательский Томский политехнический университет |

4 |

0,252 |

0,283 |

0,268 |

|

Национальный исследовательский Томский государственный университет |

5 |

0,298 |

0,226 |

0,262 |

|

|

Омск |

Омский государственный медицинский университет |

2 |

0,243 |

0,501 |

0,372 |

|

Кемерово |

Кемеровский государственный медицинский университет |

6 |

0,390 |

0,101 |

0,245 |

|

Иркутск |

Иркутский государственный медицинский университет |

7 |

0,456 |

0,019 |

0,237 |

|

Красноярск |

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого |

9 |

0,291 |

0,152 |

0,221 |

|

Барнаул |

Алтайский государственный университет |

10 |

0,213 |

0,187 |

0,200 |

|

Источник: составлено авторами. |

|||||

Таблица 4. Рейтинг городов – университетских центров Сибирского федерального округа по эффективности реализации экспорта образовательных услуг, 2021 г.

|

Место в рейтинге |

Город |

Количество вузов |

ИОПЭД |

ИНИПЭД |

ЭД |

|

1 |

Томск |

9 |

0,593 |

0,721 |

0,657 |

|

2 |

Барнаул |

10 |

0,226 |

0,601 |

0,413 |

|

3 |

Иркутск |

12 |

0,148 |

0,625 |

0,386 |

|

4 |

Новосибирск |

19 |

0,241 |

0,488 |

0,364 |

|

5 |

Кызыл |

2 |

0,518 |

0,136 |

0,327 |

|

6 |

Кемерово |

5 |

0,094 |

0,513 |

0,304 |

|

7 |

Красноярск |

10 |

0,148 |

0,354 |

0,251 |

|

8 |

Молодежный |

1 |

0,029 |

0,438 |

0,233 |

|

9 |

Омск |

15 |

0,028 |

0,327 |

0,178 |

|

10 |

Юрга |

1 |

0,000 |

0,333 |

0,167 |

|

11 |

Усть-Илимск |

1 |

0,000 |

0,296 |

0,148 |

|

12 |

Прокопьевск |

1 |

0,000 |

0,261 |

0,130 |

|

13 |

Обь |

1 |

0,000 |

0,196 |

0,098 |

|

14 |

Рубцовск |

2 |

0,000 |

0,185 |

0,092 |

|

15 |

Ачинск |

1 |

0,049 |

0,116 |

0,083 |

|

16 |

Тара |

2 |

0,000 |

0,150 |

0,075 |

|

17 |

Новокузнецк |

4 |

0,049 |

0,092 |

0,070 |

|

18 |

Братск |

2 |

0,074 |

0,029 |

0,051 |

|

19 |

Горно-Алтайск |

1 |

0,057 |

0,042 |

0,050 |

|

20 |

Северск |

1 |

0,086 |

0,000 |

0,043 |

|

21 |

Бийск |

3 |

0,029 |

0,056 |

0,042 |

|

22 |

Белово |

2 |

0,000 |

0,084 |

0,042 |

|

23 |

Абакан |

2 |

0,026 |

0,011 |

0,019 |

|

24 |

Лесосибирск |

2 |

0,000 |

0,022 |

0,011 |

|

25 |

Ангарск |

1 |

0,000 |

0,022 |

0,011 |

|

26 |

Белокуриха |

1 |

0,000 |

0,016 |

0,008 |

|

27 |

Норильск |

1 |

0,000 |

0,014 |

0,007 |

|

28 |

Куйбышев |

1 |

0,000 |

0,013 |

0,007 |

|

29 |

Саяногорск |

1 |

0,000 |

0,010 |

0,005 |

|

30 |

Междуреченск |

1 |

0,000 |

0,003 |

0,001 |

|

Источник: рассчитано авторами. |

|||||

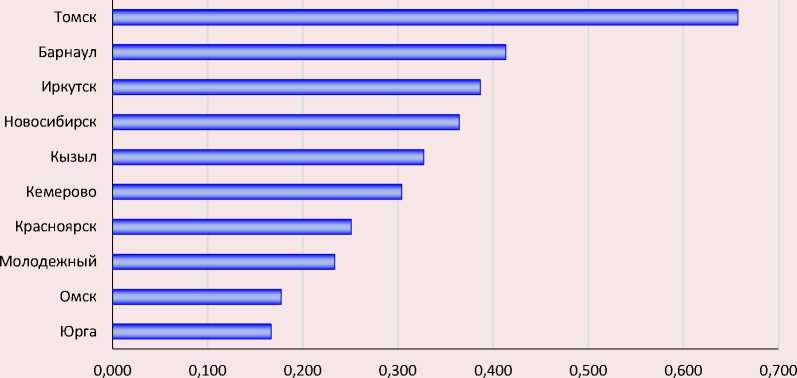

Абсолютным лидером в рейтинге по значению комплексного показателя эффективности реализации экспортного потенциала университетских центров Сибирского федерального округа стал Томск (рис. 1). Университеты Томска предлагают на мировой рынок значительный перечень образовательных услуг не только по традиционным направлениям обучения, но и оперативно актуализируют его в соответствии с наиболее востребованными на рынке труда компетенциями (например, запуск международных образовательных программ, в том числе по ядерной медицине). К тому же статус студенческой столицы (каждый восьмой житель города или студент, или преподаватель одного из университетов) и признание научно-исследовательского комплекса градообразующим дают возможность получать образование с привлечением специалистов и использованием оборудования сразу нескольких университетов.

Рис. 1. Города Сибирского федерального округа – лидеры по значению комплексного показателя эффективности реализации экспортного потенциала вузами городов – университетских центров, 2021 г.

Комплексный показатель эффективности реализации экспортного потенциала университетских центров

Источник: составлено авторами.

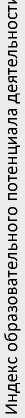

Рис. 2. Соотношение образовательного и научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности в университетских центрах Сибирского федерального округа, 2021 г.

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Индекс научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности

Источник: составлено авторами.

На заключительном этапе исследования нами были сопоставлены значения индексов образовательного и научно-исследовательского потенциала экспортной деятельности вузов, что позволило выделить четыре типа городов – университетских центров (рис. 2).

Диаметр пунсонов диаграммы пропорционален числу университетов в городе.

Типы городов – университетских центров по потенциалу образовательной и научно-исследовательской экспортной деятельности

Группа 1. Города с высоким потенциалом образовательной и научно-исследовательской экспортной деятельности. В данную группу вошел только один город – Томск. Это старейший университетский центр Сибири (Императорский Томский университет был основан в 1878 году) с длительной историей и сложившимися традициями в международном университетском сотрудничестве. В настоящее время в городе работают 9 вузов, 6 из которых активно участвуют в подготовке иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Значительная доля студентов обучается на дневной форме, что создает дополнительные преимущества как для городской экономики, так и для продвижения Томска на мировом рынке образования.

Группа 2. Города с высоким образовательным и научно-исследовательским потенциалом экспортной деятельности. Включает в себя 4 города и поселок Молодежный (Иркутская городская агломерация), где расположен Иркутский аграрный университет. Особенности подготовки в университетах, готовящих специалистов для агропромышленного комплекса (например, наличие опытных полей, что требует значительных площадей), требуют выноса учебных корпусов за границы крупных городских агломераций, но в то же время в пределах транспортной доступности. Хотя реально реализацию экспортного потенциала образовательных услуг обеспечивает сам Иркутск.

Группа 3. Города с низким образовательным и научно-исследовательским потенциалом образовательной деятельности. Это самая многочисленная (22 города) и самая неоднородная группа. Более половины городов не реализует экспортный потенциал научно-исследовательской деятельности (13 городов) или образовательной деятельности (Северск). С одной стороны, в нее вошли небольшие города – рай- онные центры или города областного подчинения, в которых чаще всего функционируют филиалы региональных университетов (Лесо-сибирск, Белово, Рубцовск, Обь, Прокопьевск, Усть-Илимск и т. д.); численность иностранных студентов крайне незначительная, показатели эффективности образовательного потенциала низкие. С другой стороны, в этой группе оказались города – административные центры субъектов Сибирского федерального округа, в том числе Горно-Алтайск, Абакан, Омск и Красноярск. Присутствие в данной группе ГорноАлтайска и Абакана объясняется относительно невысокими позициями их университетов в рейтингах высших учебных заведений (в национальном рейтинге университетов Интерфакс Горно-Алтайский государственный университет занимает 250–253 место, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова – 240–243 место). Слабые позиции Омска и Красноярска связаны со значительной дифференциацией показателей работы университетов. И в Омске, и в Красноярске значительное количество вузов (15 и 10 соответственно), но эффективность их деятельности различна. Из 15 университетов Омска только в семи вузах обучаются студенты из стран СНГ (значительная часть которых – на заочной форме обучения); доход на одного иностранного студента варьируется от 4,27 до 144,39 тыс. руб. Совместные научные исследования ведут только пять университетов. Фактически только три вуза реализуют научный и образовательный потенциал экспортной деятельности: Омский государственный технический университет; Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского и Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. Аналогичная ситуация с вузами Красноярска: лидерами экспорта образовательных услуг являются только Красноярский государственный аграрный университет и Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Группа 4. Города с низким образовательным потенциалом и высоким научно-исследовательским потенциалом образовательной деятельности. К этой группе по результатам деятельности университета можно отнести только столицу Республики Тыва – город Кызыл. Тывинский государственный университет был создан в 1995

году на основе объединения Кызылского педагогического института (год основания 1952) и филиалов Красноярского политехнического института и Красноярского государственного аграрного университета. В настоящее время университет активно развивает международное сотрудничество в области научно-исследовательской и образовательной деятельности, связанное с этнокультурным направлением. Существенным фактором, затрудняющим реализацию экспортного потенциала Кызыла, является слабая транспортная доступность (отсутствие железной дороги, ограниченное число прямых авиарейсов).

Таким образом, из 30 городов – университетских центров Сибирского федерального округа 76,7% относятся к группе с низким образовательным и научно-исследовательским потенциалом. В группе с высоким образовательным и низким научно-исследовательским потенциалом больше центров (5 городов; 16,7%), чем в группе с низким образовательным и высоким научно-исследовательским потенциалом (1 город; 3,3%): реализовывать образовательный потенциал экспортной деятельности проще, чем научно-исследовательской. Складывающаяся диспропорция носит вполне объективный характер: экспорт образовательных услуг эффективно может быть реализован только в университетских центрах с наличием рейтинговых университетов, расположенных в многофункциональных городах (с развитыми экономическими, транспортно-логистическими и административными функциями) с развитой адаптированной городской средой для проживания иностранных студентов.

Вузы городов – университетских центров различных типов могут корректировать стратегии развития с учетом оценки своего потенциала: наличие хотя бы одного сильного (с точки зрения реализации экспортной деятельности) вуза дает стимул роста остальным университетам. Сотрудничество между вузами в городе (через включение в совместные образовательные программы, совместные научноисследовательские проекты и т. д.), учитывающее наиболее перспективные направления экспорта образовательных услуг, может стать основой для повышения качества подготов- ки специалистов как для внешнего, так и для внутреннего рынка. Для таких центров очень важной является трансформация стратегий развития городской среды с точки зрения повышения комфортности для студенческой аудитории, включая иностранных студентов.

В группе с низкой эффективностью реализации экспорта образовательных услуг (за исключением Омска и Красноярска, для которых положение в данной группе связано со значительной дифференциацией эффективности вузов при их значительном количестве) все города могут считаться университетскими центрами лишь формально, поскольку практически все вузы, функционирующие в них, являются филиалами крупных региональных или федеральных университетов и обеспечивают подготовку специалистов для своего региона. В ряде случае осложняет ситуацию их удаленность от крупных экономических и транспортно-логистических центров (Норильск). Для таких центров высшего образования анализ опыта других центров и тенденций развития в них экспорта образовательных услуг может также стать основой корректировки их образовательных программ с точки зрения не только повышения уровня подготовки специалистов для своих регионов и регионов РФ, но и привлечения иностранных студентов.

Только комплексный подход, заключающийся как в росте количественных (число иностранных студентов), так и качественных показателей (международное научное сотрудничество, расширение номенклатуры востребованных специальностей, корректировка образовательных программ), позволит существенно повысить эффективность реализации вузами стратегий экспорта образовательных услуг, а также образовательной и научно-исследовательской деятельности на внутреннем рынке.

Таким образом, дальнейшее развитие экспортного потенциала российского образования может быть связано не только с предоставлением услуг высшего образования, но и с более глубоким включением в работу международных профессиональных ассоциаций в части определения наиболее актуальных на мировом рынке и востребованных со стороны работодателей компетенций.

Заключение

Экспорт образования, несмотря на изменившиеся геополитические условия, продолжает оставаться важной государственной стратегией и задачей российского образования. Оценка эффективности реализации экспорта образования отдельными вузами и городами – университетскими центрами – важная научная и практическая задача, решение которой поможет скорректировать стратегии развития как вузов, так и вмещающих их городов.

Проведенное исследование позволило выявить проблемы в существующих методиках оценки эффективности экспортной деятельности вузов в городах – университетских центрах РФ. Используемый в Мониторинге Рособрнадзора подход – оценка по доле иностранных студентов в общей численности студентов – не отражает многообразие деятельности современных университетов: важнейшим элементом конкурентоспособности становятся научные исследования, возможности коммерциализации новых знаний и включенность в международные научные коллаборации; интеграция науки, бизнеса и образования. Авторами предложена и апробирована на материалах Сибирского федерального округа методика по разработке индексов оценки эффективности реализации образовательного потенциала городов – университетских центров на основе многомерного статистического анализа. Проведенная кластеризация позволила дифференцировать университетские центры по степени эффективности реализации экспортного потенциала, конкретизировать цели стратегического развития университетов и вмещающих их городов.

Методика апробирована на материалах 30 городов Сибирского федерального округа, выделено четыре группы городов – университетских центров: 1) с высоким образовательным и научно-исследовательским потенциалом экспорта образования – г. Томск; 2) с высоким образовательным и низким научно-исследовательским потенциалом экспорта образования – 5 городов; 3) с низким образовательным и научно-исследовательским потенциалом экспорта образования – 22 города; 4) с низким образовательным и высоким научно-исследовательским потенциалом экспорта образования – г. Кызыл. Для каждой группы предложены стратегии развития высшего образования в контексте реализации его экспорта.

Дальнейшие научно-практические исследования концептуальных и практических подходов в части методик оценки экспортного потенциала университетских центров, более глубокий факторный анализ его реализации позволят существенно повысить эффективность стратегического планирования на муниципальном и региональном уровне, синхронизировав стратегии развития университетов и направления развития городской среды, а также механизмы и инструменты формирования городских агломераций в регионах России. Для более полного и глубокого анализа реализации экспорта образовательных услуг вузами с учетом различных вкладов отдельных показателей в комплексную индексную оценку в дальнейшем необходимо сопоставление индикаторов различных видов деятельности университета с характером их влияния на эффективность реализации отдельных моделей развития университетов.

Список литературы Подходы к оценке эффективности реализации экспорта образования вузами городов - университетских центров России

- Бондаренко В.В., Полутин С.В., Юдина В.А., Танина М.А., Лескина О.Н. (2022). Привлекательность российских вузов среди иностранных студентов в условиях глобальной конкуренции на рынках образовательных услуг // Интеграция образования. Т. 26. № 1. С. 72–92. DOI: https://doi.org/10.15507/1991-9468.106.026.202201.072-092

- Быковская Е.Н., Рыбина М.Н. (2023). Экспорт образовательных услуг: конкуренция в новых геополитических условиях // Вестник университета. № 1. С. 68–75. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-1-68-75

- Де Вит Х. (2019). Эволюция мировых концепций, тенденций и вызовов в интернационализации высшего образования // Вопросы образования. № 2. С. 8–34. DOI: 10.17323/1814-9545-2019-2-8-34

- Золочевская Е.Ю., Сивакова Я.Е. (2022). Совершенствование механизма развития экспорта образования в Российской Федерации // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. № 1. С. 39–42. DOI: 10.22394/2079-1690-2022-1-1-39-42

- Захаров М.Ю., Старовойтова И.Е., Шишкова А.В. (2023). Управление академической мобильностью как инструментом «мягкой силы» // Вестник университета. №. 2. С. 166–173. DOI: 10.26425/1816-4277-2023-2-166-173-173

- Казанцева Н.А. (2022). Проблемы и перспективы экспорта высшего образования в трансграничном регионе (на примере Забайкальского государственного университета) // Вестник Забайкальского государственного университета. Т. 28. № 8. С. 35–44. DOI: 10.21209/2227-9245-2022-28-8-35-44

- Краснова Г.А. (2021). Основы экспортной деятельности в сфере образования. М.: Проспект, 160 с.

- Крейденко Т.Ф., Петрович М.Д., Холина В.Н. (2023). Образовательный потенциал городов – университетских центров России как фактор повышения их конкурентоспособности // Высшее образование в России. Т. 32. № 10. С. 34–56. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-10-34-56

- Кузнецова В.В., Машкина О.А. (2020). Глобализация китайского высшего образования как фактор геополитического влияния» // Сравнительная политика. Т. 11. № 2. С. 139–150. DOI: 10.24411/2221-3279-2020-10025

- Кузьмина В.М. (2021). Проблемы экспорта образовательных услуг Российской Федерации // Коллекция гуманитарных исследований. № 1 (26). С. 50–59. DOI: 10.21626/j-chr/2020-3(24)/7

- Лицзюнь Го, Погорельская А.М., Юн С.М. (2020). Приоритеты интернационализации высшего образования Республики Беларусь и экспорт белорусского образования // Вестник Томского государственного университета. № 460. С. 138–148. DOI: 10.17223/15617793/460/17

- Лебедев А.А., Ридигер А.В. (2022). О функционировании программ экспорта образования российских университетов в условиях санкций // Информация и инновации. Т. 17. № 3. С. 49–58. DOI: 10.31432/1994- 2443-2022-17-3-49-58

- Манукян А.Р. (2023). Экспорт образования как фактор экономического роста страны // Социально-гуманитарные знания. № 2. С. 106–110.

- Мариненко О.П. (2019). Роль преподавателя вуза в оказании помощи иностранным студентам // Высшее образование в России. № 4. С. 124–133. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-4-124-133

- Нагорнова М.Г. (2020). Зарубежный опыт экспорта высшего образования // Экономика и социум. № 7 (74). С. 610–613.

- Никитенко Е.В. (2023). Интернационализация высшего образования в России: в поисках путей развития // Высшее образование в России. № 5. С. 125–137. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-5-125-137

- Николаев В.К. (2022). Экспорт образования в вузах России в условиях новой реальности // Высшее образование в России. Т. 31. № 2. С. 149–166. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-2-149-166

- Родыгина Н.Ю., Мусихин В.И., Азарова О.А., Логина М.В. (2022). Экономический анализ мирового экспорта образовательных услуг // Международная экономика. № 1. DOI: 10.33920/vne-04-2201-04

- Ростовская Т.К., Скоробогатова В.И. (2019). Российское миграционное законодательство: за или против академической мобильности? // Миграционное право. № 3. С. 18–25.

- Ручкин А.Б. (2019). Экспорт российского образования в страны Африки: вызовы и ресурсы развития // Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 21–33. DOI: 10.17805/zpu.2019.2.2

- Рыбакова Е.В. (2023). Способы обеспечения эффективной реализации стратегии экспорта российского образования // Педагогика. Вопросы теории и практики. Т. 8. № 6. С. 573–582. DOI: 10.30853/ped20230098

- Селиванова И.А., Марковина И.Ю., Ильясов И.Р., Жевлакова А.К., Терехов Р.П. (2020). Валидация тестовых заданий в условиях экспорта образования // Высшее образование в России. Т. 29. № 6. С. 136–143. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-6-136-143

- Троицкий Е.Ф., Юн С.М. (2021). Узбекистан: новый этап интернационализации высшего образования // Высшее образование в России. № 10. С. 157–168. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-10-157-168

- Bouchaib C. (2023). The Sino-African higher education exchange: Toward building a literature. Asian Education and Development Studies, 12(1), 1–14. DOI: 10.1108/AEDS-01-2021-0019

- Delahunty D., Phusavat K., Kess P. et al. (2018). Globalisation and education: Case demonstration and lessons learned from Finland’s education export. International Journal of Management in Education, 12(1), 25–42. DOI: 10.1504/IJMIE.2018.088370

- Le Н., Edwards D.B. Jr. (2023). Singapore’s educational export strategies: ‘Branding’ and ‘selling’ education in a favourable global policy marketspace. Comparative Education, 59(1), 38–58. DOI: 10.1080/03050068.2022.2133847

- Khodakarami P., Zakaria Z., Jamil R. et al. (2022). The effect of business technology strategy on inward export performance in the Malaysian higher education industry. Sustainability, 14, 9307. DOI:10.3390/su14159307

- Lou J., Li J. (2022). Export expansion and intergenerational education mobility: Evidence from China. China Economic Review, 73, 101797. DOI: 10.1016/j.chieco.2022.101797

- Pham H.-H., Hoang A.-D., Lai S.-L. et al. (2022). International education as an export sector: An investigation of 49 Vietnamese universities and colleges using Bayesian analysis. Globalisation, Societies and Education, 1–19. DOI: 10.1080/14767724.2022.2081536

- Yang Y., Fabuš M., Bae K.-H., Zhang M. (2020). A diamond model based analysis for improving the sustainable competitiveness in educational exports by Chinese colleges and universities. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(3), 1858–1871. DOI: 10.9770/jesi.2020.7.3(28)

- Wu W. (2022). The political economy of international education: A critical discussion. Critical Education, 13(3), 1–17.