Подходы к оценке социально-экономической и финансовой развитости агломераций

Автор: Политковская И.В., Суповская В.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 12-3 (82), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается значимость развития агломераций для территориального расселения и повышения уровня жизни населения страны. Рассмотрены наиболее распространенные методики и подходы к оцениванию социально-экономической развитости агломераций, обосновывается необходимость выбора показателей их финансового развития. Приведены результаты оценки этих показателей на примере агломерации регионального значения.

Урбанизация, городская агломерация, факторы развития, показатели развития

Короткий адрес: https://sciup.org/170192002

IDR: 170192002

Текст научной статьи Подходы к оценке социально-экономической и финансовой развитости агломераций

Изменение соотношения городских и сельских жителей в сторону повышения концентрации населения в городах и связанное с этим появление городов-миллионников, возрастание роли городов в улучшении качества жизни населения, совершенствование формирования городских социальных отношений и структур, городского образа жизни объединилось понятием урбанизация. Одну из стадий урбанизации, ведущую форму эффективного городского и пригородного расселения и рациональной территориальной организации, продолжающую социальноэкономическое и финансовое развитие потенциала города, представляет собой городская агломерация (ГА) [12, 13], как центр развития регионов в условиях их перехода к сбалансированному росту. Агломерация складывается из таких элементов как ядро, являющееся основой развития региона, и опорные территории (ОТ), взаимодействие которых впоследствии перерастает во взаимосвязанную систему производства, обмена, потребления, распределения ресурсов. Несмотря на то, что ОТ по своему значению выполняют вспомогательные функции, они способствуют формированию агломерации как таковой [8].

Городская агломерация является системным и сложным объектом, который имеет тесные социальные, трудовые, экономические, финансовые, экологические и культурные связи между входящими в него территориями [1]. Город и его ОТ становятся центром диффузии инноваций на прилегающую территорию, способствуя тем самым повышению уровня развития всей окружающей территории [12], а наблюдаемое в последнее время повышение роли агломераций в физическом и экономическом пространстве Российской Федерации приводит к некоторым финансово-экономическим, социальным и экологическим последствиям, требующим оптимальных инновационных стратегий [6, 14]. Основой экономической функции инновационной стратегии развития ГА выступает мотив получения более значимых финансовых результатов за счёт расширения объёмов инвестиций в новые технологии и формы управления и организации работ, в охрану окружающей среды, а также за счёт увеличения розничного товарооборота, повышения уровня средней заработной платы работников и других наиболее эффективных способов поддержания внутреннего спроса, экономического роста и устойчивости регионов [7]. В связи с этим изучение существующих методик и подходов к оценке социальноэкономической развитости ГА, обоснование выбора показателей их финансового развития является актуальными.

В настоящее время изучению развития агломерационных процессов уделяется до- статочно большое внимание, как за рубежом, так и в нашей стране. Однако проведённое сравнение нескольких методик оценки развития агломераций в России показывает, что данная область ещё до конца не изучена и недостаточно разработаны научные подходы для изучения происходящих в них качественных изменений [3, 4, 5, 8].

Основная трудность при изучении показателей развития городских агломераций заключается в том, что отсутствуют единая статистическая база и единый подход к анализу данных, а имеющиеся методики не учитывают современных тенденций динамики агломерационных процессов и содержат ограничения для анализа, основываются в основном на экспертных оценках и зачастую носят описательный характер. Используемые же количественные и качественные подходы к оценке позволяют охарактеризовать лишь небольшое количество показателей.

Основными факторами развития ГА являются: внутренние (экономического развития; социального развития территории и развития пространственной организации агломерации [10]; миграционные и демографические; административные [1]); внешние (привлекательность для новых жителей, диверсификация бизнес-линий экономических субъектов; привлечение крупных инвестиций в регион для развития тех или иных сфер производственной деятельности; размещение в пригороде производств на экспорт; транспортная связанность региона с другими регионами и др.). К факторам экономического развития в [10] предлагается относить развитие управленческих функций на территории ГА; инвестиционную активность на территории ГА; развитие инновационной и деловой инфраструктур. К факторам социального развития территории и развития пространственной организации агломерации автор [10] относит привлекательность ГА для населения; динамику и уровень территориальной диверсификации инвестиционной деятельности на территории ГА.

При изучении региональных агломерационных процессов нельзя не принимать во внимание тот факт, что агломерация не может рассматриваться исключительно с позиции её количественных характеристик (численность, площадь территории и т. д.), поэтому анализ необходимо дополнить исследованием её качественных свойств. В связи с этим, все методики можно разбить на два типа, в зависимости от масштаба исследования: «универсальные», нацеленные на оценку развитости (уровня развития) больших массивов агломераций (в рамках страны или макрорегиона); «точечные», позволяющие оценить развитость одной или нескольких конкретных агломераций.

К наиболее распространенным методикам, которые отражают разные подходы к анализу развития агломераций [14], относятся методика Института географии РАН (ИГ РАН) и методика ЦНИИПград. Использование соответствующей методики, статистических данных и данных, содержащихся в официальных отчетах, дают возможность оценить общие тенденции развития конкретной агломерации c учетом её особенностей, как формы территориального образования [2].

Методика ИГ РАН предусматривает выделение уже сложившихся агломераций путем реализации ряда последовательных и взаимосвязанных этапов:

-

1) выявление потенциальных ядер – городов с населением не менее 250 тыс. человек;

-

2) определение границ потенциальных агломераций;

-

3) проверка последних на развитость на основе расчета значений специального коэффициента развитости k разв .

Чтобы система поселений была агломерацией, значение соответствующего ей k разв , который рассчитывается по формуле (1) и зависит от численности городского населения агломерации, числа городов и поселков городского типа и их доли в суммарной численности населения агломерации, должен быть не меньше 1,0

kразв = P ∗ (M ∗ m + N ∗ n), (1)

где Р – численность городского населения агломерации, млн. чел;

M – число городов в агломерации;

N – число поселков городского типа в агломерации;

m – доля численности населения городов в численности населения агломерации;

n – доля численности населения поселков городского типа в численности населения агломерации.

Значения k разв позволяют определить классы развития агломерации по определенной градации:

-

1) более 50 – наиболее развитые;

-

2) от 10 до 50 – сильно развитые;

-

3) от 5 до 10 – развитые;

-

4) от 2,5 до 5 – слаборазвитые;

-

5) менее 2,5 – наименее развитые;

6) агломерации, не отвечающие ни одному из критериев, – потенциальные.

Методика ЦНИИПград для оценки уровня развитости агломерации предусматривает использование следующих показателей: коэффициента агломеративно-сти k а (формула 2) и индекса агломератив-ности I а (формула 3).

N k a = S ∗ L, где k а – коэффициент агломеративности, городских поселений/км3;

N – число городских поселений в агломерации;

S – размеры территории агломерации, км2;

L – среднее расстояние между городскими поселениями агломерации, км.

I =P, a Pa , где Ia – индекс агломеративности;

P – численность городского населения пригородной зоны (опорной территории, дов-спутников);

P a – численность городского населения агломерации.

горо-

Таким образом, I а показывает долю населения пригородной зоны в численности населения ГА агломерации. Чем выше эта доля (больше значение индекса I а ), тем больше рассредоточено население по ГА и тем больше она развита.

К достоинствам рассмотренных методик можно отнести то, что они позволяют оценить показатели не только города-ядра, но и поселений, являющихся опорными территориями ГА, а также определяют перспективы развития агломерации. К недостаткам же можно отнести отсутствие учёта административных единиц и размеров маятниковой трудовой миграции.

Анализ показателей финансовой развитости ГА целесообразно осуществлять на основе изучения различных сторон экономического развития территорий с использованием набора индикаторов, который мог бы охарактеризовать все сферы движения финансовых потоков. Так, в работе [3] рекомендуется проводить анализ следующих укрупненных показателей, отоб- ражающих ключевые элементы финансового развития и позволяющих определять как перспективы развития, так и угрозы для агломерации: средняя заработная плата работников, являющаяся классическим индикатором уровня жизни наемных работников; инвестиции в основной капитал, показывающие перспективы дальнейшего развития экономической сферы; сумма прибыли организаций ГА и средняя численность работников этих организаций; стоимость основных фондов всех предприятий на территории ГА; оборот розничной торговли, показывающий покупательную способность населения; затраты на окружающую среду, отражающие степень сохранения земель для будущих поколений.

Авторами работы был выполнен расчёт основных показателей социальноэкономического развития и перечисленных выше показателей финансового развития ГА на примере Воронежской агломе- рации, относящейся согласно [2] к группе B.

Воронежская ГА представляет собой агломерацию с численностью населения более 1,5 миллиона человек, крупнейшую в Центральном федеральном округе России после Московской агломерации, является межрегиональным центром социаль- но-экономического развития Черноземья, а её ядро Воронеж называют столицей Черноземья [9, 11].

На основе значения к разв Воронежской агломерации, рассчитанного по методике ИГ РАН, её можно отнести к развитым агломерациям, так как показатель находится в интервале от 5 до 10:

k разв = P ∗ (M ∗ m + N ∗ n) = 1,543 ∗ (2 ∗ 0,25 + 6 ∗ 0,75) = 7,72

Индекс агломеративности Ia, рассчитанный по методике ЦНИИПград, составил:

P

Ia = Pa

0,319

Мы видим, что доля населения пригородной зоны в численности населения Воронежской ГА составляет 0,319, что означает недостаточный уровень рассредоточенности населения по территории агломерации, и его концентрацию в центре.

Значение коэффициента агломератив-ности к а позволяет нам сделать вывод о том, что в составе рассматриваемой агломерации преобладает количество сельских поселений:

N k= a S∗L

= 0,00151 гор. пос./км3

52,2 ∗ 76,25 ,

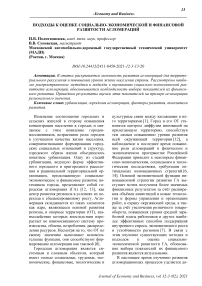

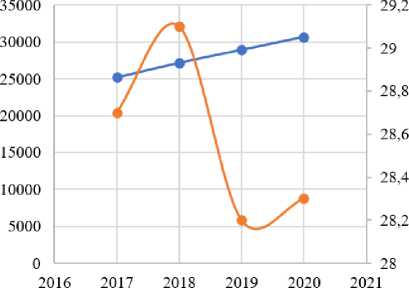

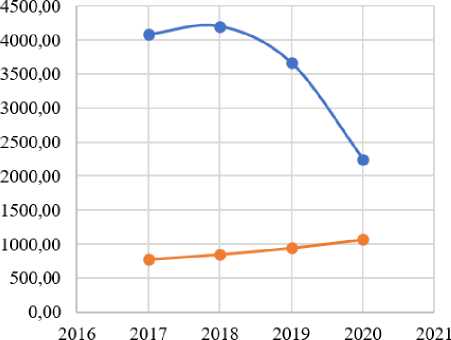

При изучении динамики показателей финансового развития Воронежа и ОТ, за основу возьмём среднегодовые темпы прироста среднемесячной заработной пла- ты и среднесписочной численности работников организаций (рис. 1 и 2) за период с 2017^2020 гг.

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб,

—•—Среднесписочная численность работников организации, тыс. человек

Рис. 1. Среднемесячная заработная плата и численность работников в г. Воронеж

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.

• Среднесписочная численность работников организации, тыс. человек

Рис. 2. Среднемесячная заработная плата и численность работников в ОТ

Сравнение среднегодовых темпов прироста заработной платы и численности населения позволяет нам сделать выводы о хороших темпах развития данной агломерации в этом направлении и намечающей- ся тенденции рассредоточения работников по агломерации. Так, среднемесячная номинальная заработная плата возрастает с каждым годом в ядре и в опорной территории, а среднегодовые темпы прироста там и там практически одинаковые (6,8% и 8,1% соответственно). Численность работников ядра во много раз превышает численность работников опорной территории, что подтверждает значение индекса Ia, а динамика среднесписочной численности работников ядра имеет отрицательный тренд по сравнению с трендом этого показателя в опорной территории: в ядре численность работников снижается с 28,7 тысяч человек в 2017 г. до 28,3 тысяч человек в 2020г. (среднегодовой темп снижения составляет 0,4%); в опорной же террито- рии она неизменно растет из года в год с 1,58 в 2017 г. до 1,62 тысяч человек в 2020 г. (среднегодовой темп прироста 1,0 %).

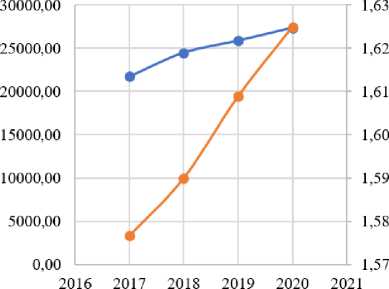

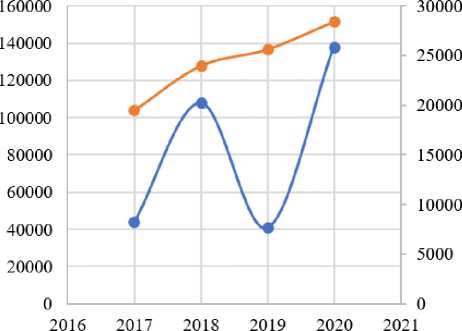

Инвестиции в основной капитал ядра агломерации превосходят инвестиции в опорную территорию в 22 раза в 2017 г. и в 44 раза в 2020 г. (рис. 3 и 4), это подтверждают и темпы прироста инвестиций Воронежа и опорной территории (ОТ), имеющие разные направления трендов: за три года в Воронеже они в среднем выросли на 11,1%, а в ОТ они снизились на 37,5%.

• Инвестиции в основной капитал, млн руб • Стоимость основных фондов, млн руб.

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал и стоимость основных фондов в г. Воронеж

• Инвестиции в основной капитал, млн руб,

• Стоимость основных фондов, млн руб.

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал и стоимость основных фондов в ОТ

В то время как среднегодовые темпы прироста основных фондов в ядре агломерации практически остаются на нуле (-

1,1%), в опорной же территории они отражают достаточно высокий показатель, равный 11,6%.

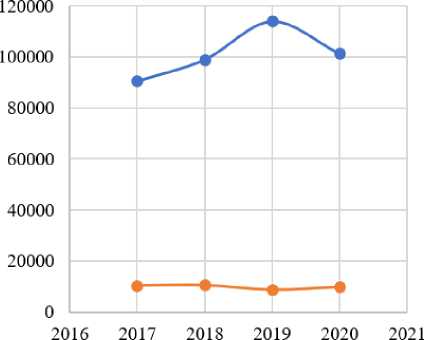

—♦ Оборот розничной торговли, млн. руб.

• Сумма прибыли организаций, млрд руб.

—♦ Оборот розничной торговли, млн руб.

• Сумма прибыли организаций, млрд руб.

Рис. 5. Оборот розничной торговли и прибыль организаций в г. Воронеж

На рисунке 5 и 6 наглядно видно, что оборот розничной торговли за рассматриваемый период из года в год возрастал: его среднегодовой темп прироста в ядре составил 13,6%, а в опорной территории 11,6%.

Сумма прибыли организаций в г. Воронеж изменялась волнообразно, но положительном направлении: средние темпы прироста составили 107,3%, и к 2020 г. она преодолела 25872,18 млрд. руб. Прибыль организаций опорной территории неуклонно росла из года в год со среднегодовым темпом прироста 31,4%, и достигла в 2020 г. 942,06 млрд. руб.

Рис. 6. Оборот розничной торговли и прибыль организаций в опорной территории

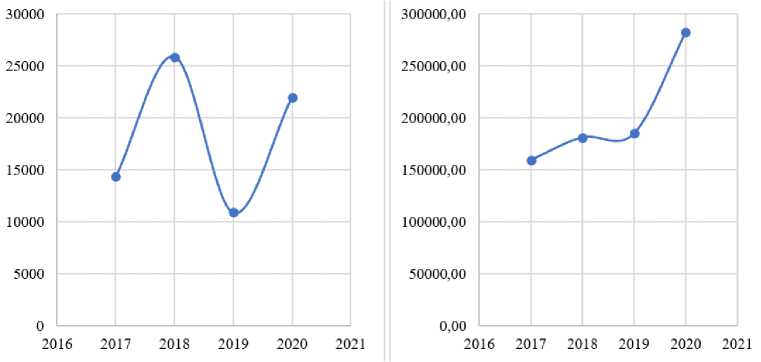

Затраты на окружающую среду ядра уступали по сумме этим затратам в опорной территории и изменялись скачкообразно, наибольшего значения они достигли в 2018 г. (25860 тыс. руб.), а среднегодовой темп их прироста составил 41,4% (рис. 7 и 8). Это связано с некоторыми особенностями опорных территорий.

В опорной территории затраты на окружающую среду выросли на 123160,36 тыс. руб. и достигли 282415,64 тыс. руб. в 2020 г., а среднегодовые темпы прироста составляет 22,8%.

Рис.7. Затраты на окружающую среду в г. Рис.8. Затраты на окружающую среду на Воронеж, тыс. руб. опорной территории, тыс. руб. В таблице 1 приведено сравнение среднегодовых темпов прироста финансовых показателей ядра и опорной территории Воронежской ГА.

Таблица 1. Сравнительный анализ среднегодовых темпов прироста финансовых показателей Воронежской ГА, %

|

Наименование показателей |

Среднегодовой темп прироста в ядре агломерации |

Среднегодовой темп прироста в опорной территории |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. |

6,8 |

8,1 |

|

Инвестиции в основной капитал, млн руб. |

4,5 |

-16,2 |

|

Сумма прибыли организаций, млрд руб. |

107,3 |

31,4 |

|

Стоимость основных фондов, млн. руб. |

98,9 |

11,6 |

|

Среднесписочная численность работников организации, тыс. человек |

-1,1 |

101,0 |

|

Оборот розничной торговли, млн. руб. |

13,6 |

15,3 |

|

Затраты на окружающую среду, тыс. руб. |

41,4 |

22,8 |

Рассмотренные в работе методики пригородных территорий от города Воро- оценки социально-экономического развития ГА и рассчитанные на основе изучения правовых документов, статистических данных и данных официальных отчётов показатели дают возможность определить равномерность и сбалансированность развития уровня жизни населения территорий. Дополнив эту оценку анализом основных финансовых показателей Воронежской ГА, можно сделать обобщенные выводы об уровне социальноэкономического и финансового развития агломерации в настоящий момент и его динамике: ядро и опорные территории Воронежской ГА развиваются с одинаковой скоростью, но наблюдается некоторое отставание в уровне финансового развития неж.

В связи с этим, несмотря на то, что урбанизация, взаимовыгодная интеграция территорий и расширение их разносторонней деятельности способствуют повышению уровня жизни населения, эффективному его расселению и рациональной территориальной организации, необходимо совершенствовать систему государственного и регионального управления агломерационными процессами, налаживать постоянный мониторинг социальноэкономического и финансового развития ГА в целях повышения эффективности стратегического управления этими процессами.