Подходы к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в истории развития экономики

Автор: Свиридова Т.Г.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 4 (74), 2017 года.

Бесплатный доступ

На различных этапах экономического развития интерес к условиям совершенствования инновационной деятельности со стороны исследователей различен. Он опосредован уровнем развития экономики: если в начале XX века зарубежные исследователи проблемы экономического развития на основе инновационной деятельности рассматривали как процессы внедрения новшеств, то в классической теории экономического развития с учетом создания благоприятных условий для рациональной деятельности объяснялись индивидуалистическим поведением субъекта, когда отдельный человек имея в виду лишь собственный интерес, преследовал собственную выгоду. Но уже сторонники кейнсианства показали, что стабильный темп роста в экономике обеспечивается использованием факторов производства, т. е. полного использования рабочей силы при сочетании гарантированных и естественных факторов. Постнеокейнсианцы (Дж. Робинсон, Н. Калдор, Л. Пазинетти и Дж. Кригель) предложили собственную концепцию экономического развития, которая базировалась с точки зрения развития инноваций на факторах сочетания технического прогресса и институциональные факторах. Современные исследователи благоприятных условий совершенствования инноваций связывают их с технократическим и индустриальным развитием. Развитием. При этом технократическое развитие включает развитие технических и интеллектуальных процессов в экономике. Условия совершенствования инновационной деятельности представляют собой комплекс взаимодействия новаторов (предприятий, лабораторий, НИИ, образовательных учреждений, индивидов), инвесторов, предприятий-производителей конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой инфраструктуры их взаимодействия между собой и рынком. Основным условием для всех указанных факторов совершенствования инновационной деятельности являются инвестиции.

Условия совершенствования инноваций, развитие экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/140229924

IDR: 140229924 | DOI: 10.20914/2310-1202-2017-4-330-338

Текст научной статьи Подходы к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в истории развития экономики

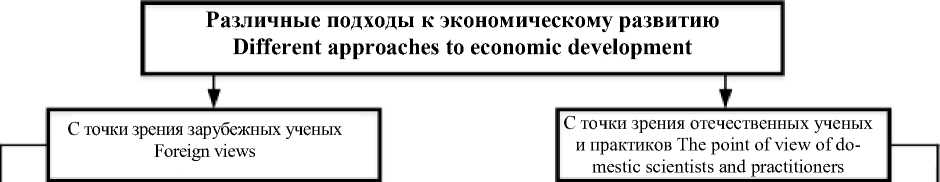

В трудах исследователей экономическое развитие на основе совершенствования инновационной деятельности изучалось с точки зрения разных подходов. С точки зрения меркантилистов развитие экономики происходило с изменением (повышением/понижением) нормы прибыли, с изменениями строения капитала (К. Маркс), учетом сбережений и инвестиций (Р. Харрорд) и др. (рисунок 1).

Формирование конкретной экономической политики: темпы роста зависят от распределения национального дохода; распределение дохода зависит от темпа накопления, который определяет норму прибыли и долю прибыли в доходе; доля заработной платы есть остаточная величина, учитываются факторы распределения национального дохода, несовершенная конкуренция, технический прогресс, инфляция, институциональные факторы, распределение продукта на потребительские и производственные блага.

Formation of a specific economic policy: the growth rate depends on the distribution of national income; the distribution of income depends on the rate of accumulation, which determines the rate of profit and the share of profit in income; the share of wages is the residual value, factors of the distribution of national income, imperfect competition, technological progress, inflation, institutional factors, distribution of the product to consumer and production goods are taken into account.

Рисунок 1. Различные подходы к экономическому развитию на основе учета создания условий для производства и реализации инновационной деятельности

Figure 1. Different approaches to economic development based on the creation of conditions for the production and implementation of innovative activities

Основная часть

В начале XX века зарубежные исследователи проблемы экономического развития на основе инновационной деятельности рассматривали как процессы внедрения новшеств. Так, Й. Шумпетер («Теория экономического развития», 1912), исследуя развитие общественных явлений, обратил внимание на процессы нововведений, которые «расшатывали» устойчивое развитие рыночной системы.

Теоретические предпосылки в классической теории экономического развития с учетом создания благоприятных условий для рациональной деятельности возникли под влиянием экономиста А. Смита, который объяснял экономические процессы индивидуалистическим поведением субъекта («Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776); он писал о том, что «каждый отдельный человек имеет в виду лишь собственный интерес, преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае он «невидимой рукой» направляется к цели, которая не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он (индивид) часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им» [1].

Это представление об индивидуалистическом поведении на рынке (как первый росток инновационной деятельности) просуществовало в классической экономической теории до 30-x годов XX века, когда внешние факторы, влияющие на поведение не только индивида, но и организаций, не приводили к максимизации их интересов и каким-то достижениям. Поэтому после 30-x годов положения классической теории подверглись критике; однако выводы, касающиеся рациональной деятельности, остались; в частности, сохранилась точка зрения на индивидуальное поведение, движущее производства к оптимизации. При этом значительна роль субъектов в экономическом развитии, а значимость государства и институциональных структур снижена и зависит напрямую от субъектов. Это положение дополнил Д. Бьюкенен, который считал, что «люди, делающие выбор даже при определенных ограничениях, достигают нужных им результатов без какой-либо поставленной извне цели» [2] Хозяйствующий субъект (индивид) в поведении проявляет стремление максимизировать свою выгоду, функционируя на рынке в собственных интересах, рационально взаимодействует с другими хозяйствующими структурами (индивидами).

Зарубежные экономисты (начиная от А. Смита и заканчивая Ф. Хайеком), аргументируя влияние рынка на позитивистскую (рационалистическую) деятельность производств, делают акцент на индивидуальный характер поведения хозяйствующих структур, который, в конечном варианте (как они считали) приведет к общему благосостоянию общества. Именно поэтому государство не должно вмешиваться в функционирование рынка. Однако неосуществимость идеи значимости деятельности индивида доказывают представители дальнейших подходов к экономическому развитию и роли инновационной деятельности, учитывающей системный характер.

Интерес к проблеме создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в целях экономического развития, и само понятие «инновационная деятельность» возникает с появлением теории Дж. Кейнса, который выявил факторы, не только позволяющие, но и заставляющие заниматься рационализаторством как первой фазой инноваций. Затем Р. Харрорд – сторонник теории Дж. Кейнса – считал основным условием для экономического развития стабильный темп роста в экономике, который обеспечивается использованием факторов производства, последние он подразделял на: фактические, гарантированные, естественные. При этом, с его точки зрения, гарантированные факторы – это равномерный рост производства и полная загрузка производственных мощностей; естественные факторы это – оптимальное использование рабочей силы; сочетание гарантированных и естественных факторов (что происходит случайно) является фактическим развитием [3]. А поскольку фактический рост экономики случаен, необходимо вмешательство государства, чтобы помочь хозяйствующим субъектам выйти из ситуации кризиса. Недостатком теории Р. Харрорда и его последователя Е. Домара является то, что ими учитывается в целях развития экономики лишь один фактор – инвестиции, которые являются главным в осуществлении производственной деятельности. На этом этапе не употребляется термин «инновации» в производстве, однако на уровне ощущений новшества в производстве учитываются.

Возникла необходимость четкого определения содержания термина «инновационная деятельность» и ее роль в экономическом развитии, появилась также идея о том, что следует различать количественное и качественное развитие. А. Пезенти писал: «Надо постоянно помнить, что развитие не равносильно количественному росту, оно включает в себя качественные изменения, затрагивающие связи между различными явлениями» [4]. Считаем, что в этом подходе уже обосновывается влияние модернизации производств как основы инновационной деятельности.

В середине XX века теория и практика экономического развития учитывает, как количественные показатели (темп прироста ВВП, ВРП за определенный временной период или в перерасчёте на душу населения, постоянный рпастущий темп производства благ, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей), так и качественные изменения (численность, состав населения, качество продукции и другие неэкономические факторы). Авторами качественного подхода к изменениям в экономике были К. Макконел, С. Брю, Дж. Харвей, С. Кузнец [5–7]. Сочетание количественных и качественных факторов (к примеру, природных ресурсов, политических институтов) отразил в своем исследовании Б. Селигмен [8].

В указанных подходах категория «инновационная деятельность» и ее роль в экономическом развитии не основана на том понимании, которое отражает современную категорию «инновационная деятельность» (это – новшество в экономической деятельности, достигшее коммерческой прибыли, т. е. экономических результатов). Однако акцент на индивидуальное поведение хозяйствующего субъекта на рынке, учет инвестиций, структуризация и модернизация производств и другие факторы экономического развития в теории классицизма предполагают такую экономическую деятельность, которая является условиями для осуществления инноваций и опосредуется новизной как характерной чертой производственной деятельности.

В неоклассической теории основным параметром развития экономики считалась норма накопления, но при этом предусматривалось необходимость государственного регулирования; в этой теории уже учитываются факторы роста (сочетание в различных пропорциях основного капитала и рабочей силы), научно-технический прогресс и производственная функция, в форме соотношения факторов основного производства и их предельных продуктов. Развитие экономики достигает такого масштаба, когда предприятия функционируют в условиях свободной конкуренции, свободного ценообразования, что обусловлено развитием производственных факторов. Развитие новшеств (как один из факторов развития производства), рассматривается как модернизация предприятия.

Технико-технические и технологические изменения, а также изменения на рынках исследовал Р. Солоу (он модифицировал производственную функцию Кобба-Дугласа [9]) и ввел в анализ категорию научно-технического прогресса и человеческого потенциала, которые в дальнейшем будут рассматриваться как условие для развития инноваций. Заслугой данного подхода [10] являлась попытка устранить принцип неустойчивости в экономическом развитии в результате технического прогресса и его инвестиционного обеспечения.

Внесли свой вклад в теорию экономического развития с учетом условий развития инновационной деятельности Дж. Робинсон, Н. Калдор, Л. Пазинетти и Дж. Кригель, которые считали, что экономическое развитие должно базироваться на следующих положениях: распределение национального дохода влияет на темпы роста, а он, в свою очередь, зависит от темпа накопления, определяющего норму прибыли и долю прибыли в доходе.

Главное, на что необходимо обратить внимание, в данной теории учитывались факторы распределения национального дохода: несовершенная конкуренция, технический прогресс, институциональные факторы и др. С точки зрения развития инноваций особое внимание обратим на факторы сочетания технического прогресса и институциональные факторы в указанной теории.

Так, Н. Калдор, как условие развития инновационной деятельности, повышение темпов роста (связанных с полной занятостью); Дж. Робинсон в длительной перспективе распределение национального дохода в пользу предпринимателей считал основой инвестирования. С условиями для совершенствования инновационной деятельности Дж. Робинсон связывал распределение национального дохода и повышение заработной платы в соответствии с ростом производительности труда; производительность труда обосновывалась не техническими факторами, а «застоем в результате угасания конкуренции и отсутствия роста заработной платы» [11].

О. Симомура [12] предложил тезис «равновесия между сбережениями и инвестициями», предполагая, что неравенство между ними определяется неравномерным темпом роста инвестиций, опережающим темпы роста сбережений.

В нашей стране исследователи в 50-е годы XX века учитывали процессы модернизации экономики, структуризации ее отраслей, а также технико-техническое усовершенствование отдельных производств. Г. Фельдман, И. Блюмин и другие разрабатывали модель экономической динамики, рассматривая ее ведущим фактором. развитие технических средств производства [13].

Современные отечественные авторы считают, что развитие экономики обосновывается «формированием конкретной экономической политики, учитывающей не только условия, но и развитие инновационной деятельности» [14].

В конце XX века возникли теории экономического развития с учетом развития условий для совершенствования инновационной деятельности, включающие новые факторы: внутреннюю и внешнюю среду, развитие социально-экономических институтов (Дж. Шлезингер, Н. Спалбер, Дж. Гелбрейт) [15–17].

В частности, Дж. Гелбрейт исследовал уровень жизни и уровень производства в США, доказывая, что уровень производства в США уже удовлетворяет потребности людей, следовательно, «масштабные экономические преобразования не нужны» как условие для развития инноваций; а необходимо лишь перераспределение доходов в пользу бедных.

Идея перераспределения (пределы производства и потребления материальных благ) лежала также в основе исследований Д. Медоуз и Дж. Форестер которые также считали, что необходимо свести материальное производство и потребление до уровня простого воспроизводства (концепция «нулевого роста»).

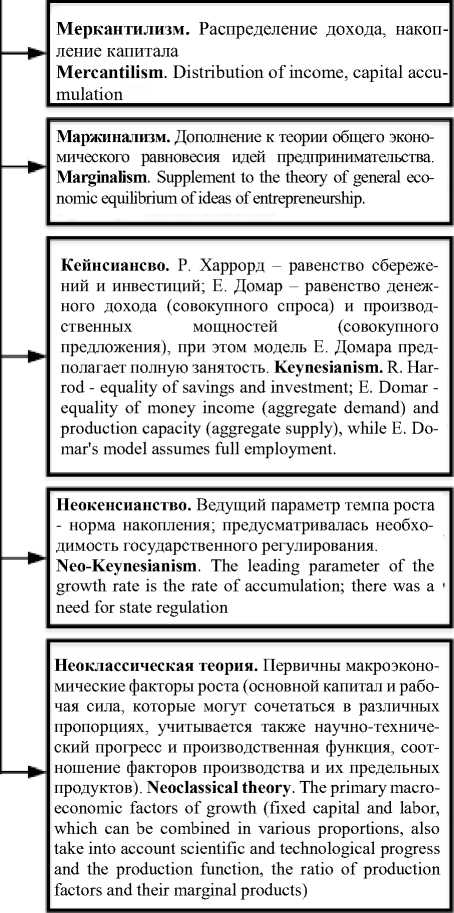

Современные исследователи рассматривают условия для совершенствования инновационной деятельности с точки зрения технократического и индустриального развития (технократическое означает развитие технических и интеллектуальных процессов в экономике), трансформации общества в «новое индустриальное общество», футуристические концепции и т. д. Они отражены на рисунке 2.

Рисунок 2. Современный подход к развитию. условий совершенствования инновационной деятельности

Figure 2. Modern approach to development. conditions for improving innovation

Важным условием для развития инновационной деятельности на современном этапе развития экономики являются следующие факторы: знаний, информация, нравственные императивы, которые рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных ученых (О.С. Виханский, Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лемпел, Г. Хэмел, К.К. Прахалад, Д.О. Нил и др.) [18–20].

Термин «новая экономика», основанная на знаниях, впервые представлен в работах И. Нонакаи. Новые технологии (как результат знаний индивидов) успешными становятся тогда, когда они используются на предприятиях и потребляются рынком, преобразуя знания в инновации.

Условием развития инновационной деятельности является среда, в которой возникает и развивается хозяйствующая структура, создающая конкурентное преимущество хозяйствующих субъектов, успешно функционирующих на рынке.

С середины XX в. и до настоящего времени интерес у многих исследователей вызывают условия развития инноваций, обосновывающие механизмы уменьшения затрат, что связано с развитием рынка и изменениями в экономике отдельных стран (США, Японии, Евросоюза).

Благоприятным условием совершенствования инновационной деятельности стал фактор обучения персонала конкурентоспособных предприятий, а также обоснование стратегического планирования, учитывающее развитие глобального рынка. Определяющими условиями совершенствования инновационной деятельности теперь уже являются: поведение предприятий на международных рынках, учитывающих не только технико-технологическое развитие, но и имиджевые аспекты деятельности фирм во внешней среде [21].

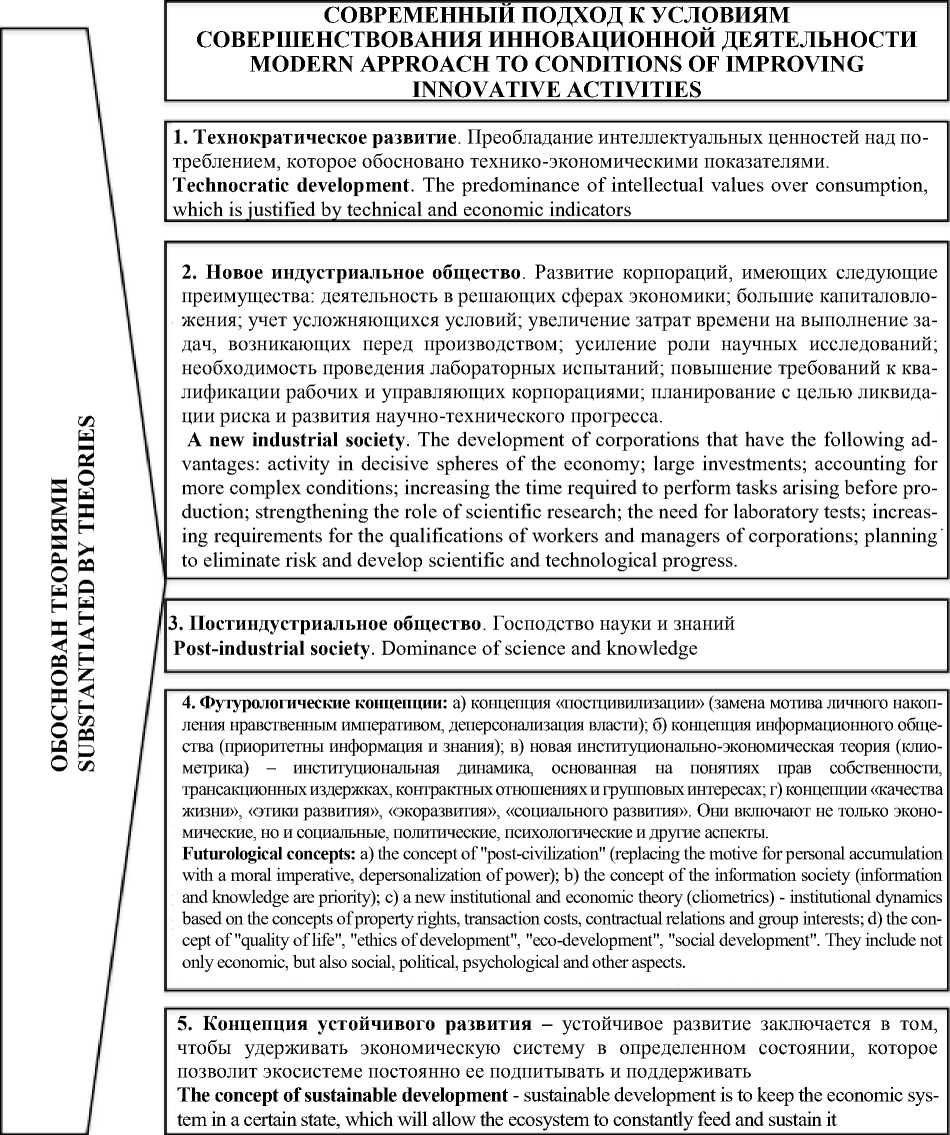

В XXI в. особые условия такие как: развитие человеческого капитала [22], процесс коммерциализации («процесс введения новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации [23], жизненный цикл инноваций (временные затраты от зарождения идеи до создания новшества и его распространения) и другие начинают играть важную роль (рисунок 3).

Основное условие X совершенствования инновационной деятельности - инвестирование в процесс преобразования новшеств в нововведения

The main condition for improving innovation is investing in the process of transforming novations into innovations

Факторы развития инноваций

- повышение технического уровня производства; улучшение технического уровня продукции:

- развитие форм организации, снижающих издержки производства;

совершенствование системы технического обслуживания;

- сокращение .эксплуатационных расходов у потребителей;

- развитие человеческого капитала

Factors of innovation development

- raising the technical level of production; improvement of the technical level of products;

- development of forms of organization that reduce the costs of production;

improvement of the maintenance system;

- reduction of operating costs for consumers;

- development of human capital

Рисунок 3. Инвестирование как важнейшее условие факторов развития инноваций

Figure 3. Investing as the most important condition for the development of innovations

Условием совершенствования инновационной деятельности, является: развитие рынков, разнообразие которых отражается в рыках инноваций, рынках чистой конкуренции нововведений, рынках капитала (инвестиций); развитие организационных форм (виолентная, патиентная, коммутантная, эксплерентная и венчурная) [24].

Однако при всем многообразии условий совершенствования инновационной деятельности (повышение технической составляющей производства; улучшение технического уровня продукции, развитие форм организации, снижающих издержки производства, совершенствование системы технического обслуживания, сокращение эксплуатационных расходов у потребителей и т. д.) ведущим условием является объем инвестиций как в сферу научной и научно-технической деятельности, так и в процесс преобразования новшества в нововведения. При этом рынок не приемлет те новшества, которые не соответствуют его требованиям (ценообразование, качество и т. д.).

Многообразие условий совершенствования инновационной деятельности опосредуется следующими факторами:

-

• развитие научной и научно-технической деятельности;

-

• проведение НИОКР;

-

• заключение договоров на проведение научно-исследовательских и (или) экспериментальных работ сторонней организации;

-

• приобретение лицензий на право производства товаров или услуг;

-

• покупки готового изделия, технологии, ноу-хау и другой интеллектуальной собственности;

-

• приобретение нематериальных активов путем выпуска акций, облигаций, привлечения иностранного капитала и организации совместного производства.

К примеру, японские компании, изучая друг друга, инвестируют в крупномасштабные производства, часто все вместе и одновременно, при этом лидеры в отрасли постоянно меняются.

Обратим внимание на необходимость сбалансированного развития рынка капиталов (под которым имеем в виду капитал во всех его видах (ссудный, оборотный, акционерный, венчурный, уставный и др.) с развитием НИОКР, знаний, производством и сбытом товаров и услуг. В условиях санкций и экономической напряженности в Российской Федерации государственные источники финансирования дополняются частными. Однако основными источниками инвестиций являются собственные средства и финансовые инвестиции через рынок ценных бумаг.

Итак, условия совершенствования инновационной деятельности представляет собой комплекс взаимодействия новаторов (предприятий, лабораторий, НИИ, образовательных учреждений, индивидов), инвесторов, предприятий-производителей конкурентоспособной продукции (услуг) и развитой инфраструктуры их взаимодействия между собой и рынком.

Если инновационная деятельность – это деятельность, направленная на практическое использование научного, научно-технического результата и интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшения конкурентоспособного продукта, способа или формы его производства и реализации, то условия создания и совершенствования инновационной деятельности – это среда, позволяющая удовлетворять потребности общества в конкурентоспособных товарах и услугах.

Благоприятные условия для совершенствования инновационной продукции представляют собой:

-

• параллельно-последовательное осуществление инновационной деятельности при параллельном или последовательном осуществлении научноисследовательских, технико-технологических, производственных, маркетинговых процессах;

-

• условия, рассматриваемые как этапы осуществления жизненного цикла нововведений (возникновение новшества до его разработки и распространения на рынке);

-

• финансирование и инвестирование новшества и его распространение в виде нового продукта или процесса (проекта).

-

• Условия совершенствования инновационной деятельности состоят из трех этапов:

-

• первый – интеллектуальный результат, сопрягаемый с деятельностью научных учреждений, получением знаний и воплощением их в продукт изобретения;

-

• второй – административная, производственная деятельность по воплощению знаний в продукты;

-

• третий – превращение продуктов и инновационные товары.

Заключение

В основе всех трех этапов лежит важное условие – финансирование (изобретений, производства, реализации). На первом этапе – это, как правило, государственное финансирование, на втором этапе – это инвестиции разного характера (государственные, кредитование банков, собственное финансирование), на третьем – это поведение потребителей, мотивируемое на первых порах заинтересованными лицами или хозяйствующими субъектами.

Список литературы Подходы к созданию благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в истории развития экономики

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1992. 332 с.

- Бьюкенен Дж. Конституция экономической политики//Вопросы экономики. 1994. № 6. С. 106.

- Харрорд Р. К теории экономической динамики. М., 1959. 126 с.

- Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. Т.2. М.: «Прогресс», 1976. 387 с.

- Самуэльсон, П. Экономика. М.: Прогресс, 1964. 792 с.

- Харвей Дж. Современная экономическая теория. М., 2003. 537 с.

- Критика буржуазных и реформистских экономических теорий. М.: «Высшая школа», 1969. 210 с.

- Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. 510 с.

- Солоу Р. Теория роста. Сер.: Панорама экономической мысли конца XX столетия. СПб., 2002. С. 503-504.

- Шелл К. Неоклассические модели роста. Современная экономическая мысль. М.: Прогресс, 1964. 504 с.

- Robinson J. Accumulation of Capital. London, 1959. Р. Y1.

- Пигулевская Е.А. Теория экономического роста в буржуазной политэкономии Японии. М.: Наука, 1976. С. 27.

- Погребинская В.А. Г.А. Фельдман -автор первой в мире модели экономического роста. Волгоград, 2002. 217 с.

- Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономический рост: либеральная альтернатива. М.: Наука, 2005. 519 с.

- Шлезингер Дж. Политическая экономия национальной безопасности. М., 1960.

- Спалбер Н. Советская экономика. Структура. Принципы. Проблемы. М., 1962.

- Гелбрейт Дж. Общество достатка, 1958.

- Виханский О.С. Стратегическое управление. Учебник. М.: «Гардарики», 2000. 294 с.

- Минцберг Г., Альстренд Б., Лемпел Дж. Школы стратегий. СПб: Питер, 2000. 336 с.

- Хэмел Г., Прахалад К., Нил Д.О. Стратегическая гибкость. Менеджмент в условиях нестабильности. СПб.: Питер, 2005. 384 с.

- Grosse R., Kujava D. Internation Business. Boston, 1992. 733 p.

- Cullen J. Multinational Management: A Strategic Approach. Washington State University, 2002. 664 p.

- Румянцева З.П. Менеджмент предприятия. М., 159 с.

- Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. С. 320-324.

- Hakansson H. et al. Industrial Technological Development (Routledge Revivals): A Network Approach. Routledge, 2015.

- Pogodina T. V. et al. Improvement of the innovative capacity of a socioeconomic system based on the development of the cluster approach//Asian Social Science. 2014. V. 11. №. 1. P. 304.

- Leigh N. G., Blakely E. J. Planning local economic development: Theory and practice. Sage Publications, 2016.

- Zakharova E. N. et al. Modern tendencies of cluster development of regional economic systems//Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. V. 6. №. 5 S3. P. 154.

- Kotsemir M. N., Meissner D. Conceptualizing the innovation process-trends and outlook. 2013.