Подходы к управлению интеллектуальным капиталом

Автор: Леонова О.Г.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 2 (48), 2025 года.

Бесплатный доступ

Управление интеллектуальным капиталом является новым научным направлением в экономике, претендующим на свою научную школу, – эта гипотеза носит дискуссионный характер, так как есть те, кто будет утверждать, что не имеет смысла выделять вопросы по интеллектуальному капиталу в отдельное направление, а стоит исследовать предмет по его составляющим в разных уже имеющихся науках. Интеллектуальный капитал – понятие собирательное, нематериальное, сложно поддающееся описанию ввиду его междисциплинарности. Тем не менее значимость интеллектуального капитала в современном мире неоспорима, так как его эффективное использование обеспечивает конкурентоспособность экономических субъектов. Развитие теории и методики управления интеллектуальным капиталом требует оформления в отдельное направление науки. Статья опирается на отечественные и зарубежные исследования, применяя методы анализа, синтеза и системного подхода. Сделан вывод о том, что интеллектуальный капитал представляет собой сложную социально-экономическую систему, не поддающуюся количественной оценке. Математические методы могут быть применены к отдельным компонентам системы. В условиях дефицита интеллектуального капитала необходимо развивать теоретические и методические основы управления с использованием институционального подхода и системного анализа.

Интеллектуальный капитал, управление знанием, экономические подходы

Короткий адрес: https://sciup.org/140310178

IDR: 140310178 | УДК: 330.341 | DOI: 10.32603/2307-5368-2025-2-61-70

Текст научной статьи Подходы к управлению интеллектуальным капиталом

Введение, цель

Основной проблемой исследования интеллектуального капитала является множе ство разрозненных знаний в этой области, научных дефиниций, которые не являются догмой. Цель работы – обоснование отбора научных подходов и методов исследования для их дальнейшего использования по развитию теоретических и методических положений научного направления «управление интеллектуальным капиталом» в экономике. Последнее уточнение является весьма важным ввиду междисциплинарного характера понятия. В условиях перехода к информационному обществу особую актуально сть приобретают навыки работы с информацией и преобразование ее в полезные знания для увеличения конкурентных преимуществ социально-экономических субъектов. На уровне регионов «следует уделить внимание внедрению взаимосвязанных информационных систем в сфере креативной экономики» [1, c. 103], что приведет к росту региональной креативной экономики, обеспечит интенсивность делового и инвестиционного климата. В настоящее время становится ясным, что инновации и таланты, о которых так много говорят СМИ и государство, диктуют социально-экономическим субъектам свои правила игры. В основе создания инноваций лежит инновационное поведение действующих научных сотрудников и коллективов научных школ [2].

Ценность подготовленных к созданию и внедрению инноваций человеческих ресурсов возрастает. В Российской Федерации Указом Президента № 474 от 14.07.2020 г. прописано условие устойчивой безопасности экономики страны – раскрытие таланта каждого человека для осуществления прорывного развития страны.

Статья написана на основе изучения отечественных монографий и научных статьей, посвященных вопросам теории управления интеллектуальным капиталом. Автор отбирал монографии, которые не были посвящены вопросу управления интеллектуальным капиталом на уровне организации или конкретного человека и имели экономическую, а не социальную направленность. Больший интерес представляли научные работы по управлению интеллектуальным капиталом на уровне страны или региона.

Зарубежные источники использовались для поиска подходов к изучению и определению сути и компонентов понятия «интеллектуальный капитал». Наиболее часто в работах по интеллектуальному капиталу встречается неоклассический поход, в комбинации с ресурсным подходом, где предмет исследования рассматривается в качестве фактора производства и (или) ресурса, способного приносить доход [3–6]. Значительно меньше работ, где интеллектуальный капитал рассматривается с позиции институционального подхода, изучающего вопросы его воспроизводства и использования во взаимодействии с разными социально-экономическими субъектами [7–9]. Стратегическое развитие интеллектуального капитала зависит от уровня проработанности и решения задач управления интеллектуальным капиталом со стороны институционального подхода государством. Остальные теоретические подходы экономических исследований в этой области перекликаются с социологическими исследованиями, пользуются спросом: теория человеческого капитала, теория изменений, теория инноваций, новая теория экономического роста [10–13].

Актуально сть развития теоретических и методических положений по управлению интеллектуальным капиталом в экономике диктует необходимость дальнейших исследований в этой области с целью становления отдельной научной школы со своим однозначным понятийным аппаратом.

Методы исследования

В статье использованы методы анализа и синтеза, логический анализ, гипотеза, обобщение, научная абстракция. В основе исследования лежат положения системного и ситуационного подходов, принципы системной динамики. Выбор научных подходов начи- нался с постановки проблемы и определения науки, со стороны которой изучается предмет. Перед описанием результатов были изучены зарубежные и отечественные формулировки понятия «интеллектуальный капитал» для выявления его свойств и составляющих.

Результаты и дискуссия

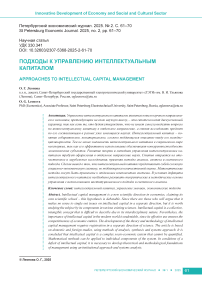

Под знанием понимается преобразованная информация по средствам интеллектуальной деятельности человека, которая представляет ценность для конкретного социально-экономического субъекта в соответствии с его целями и задачами. Большинство определений интеллектуального капитала связывают именно с созданием знания или его использованием [14, с. 9–11; 15, с. 202], что подтверждают научные результаты П. Ю. Макарова (рисунок). П. Ю. Макаров прибегнул к методу статистико-семасиологического анализа, где на основе массива определений «интеллектуальный капитал» в количестве 90 работ (40 отечественных и 50 зарубежных) выделил атрибуты дефиниций явления. Он обосновал 12 «базовых атрибутов дефиниций», которые потом сгруппировал по признакам содержания и свойства, и категорию «прочих атрибутов» с единичными свойствами.

На рисунке представлена группировка по «базовым атрибутам» с указанием их доли в общей выборке. На атрибут «знание и информация» приходится наибольшая доля общей выборки (18 %), что свидетельствует о выраженной склонности объяснять содержание интеллектуального капитала через знания. В [16, с. 41] П. Ю. Макаров сформулировал собственное определение интеллектуального капитала: «Совокупность неосязаемых объектов, свойств и связей социально-экономической системы, оцениваемых субъектами управления

|

Знания и информация – 18 % |

Знания (формализованные и неформализованные ) – 23 % |

Из чего состоит – 44 % |

Sb s s; >g s at |

|

Интеллектуальная собственность и организационные знания – 5 % |

|||

|

Способности – 11 % |

Ресурсы системы – 17 % |

||

|

Отношения, связи – 6 % |

|||

|

Специальные термины (структурный капитал, отношенческий и т.п.) – 4 % |

|||

|

Создание ценности – 12 % |

Полезность – 23 % |

Какими свойствами обладает – 44 % |

|

|

Повышение конкурентоспособности – 9 % |

|||

|

Полезность, ценность – 2 % |

|||

|

Принадлежность системе, вовлеченность в процессы – 5 % |

|||

|

Целостность – 3 % |

|||

|

Интеллектуальность – 4 % |

Неосязаемость – 13 % |

||

|

Нематериальность – 9 % |

|||

|

Прочие атрибуты – 12 % |

|||

Группировка базовых атрибутов дефиниций понятия «интеллектуальный капитал» Grouping of basic attributes of definitions of the concept «intellectual capital»

Источник: [16].

Source: [16].

как способные создавать ценность и участвовать в процессах общественного воспроизводства на разных уровнях организации народного хозяйства». Приведенное понятие отражает всю многогранность предмета исследования, но в то же время данное понятие тяжело воспринимается на слух, что делает возможным его дальнейшее уточнение в науке.

На рисунке видны наиболее значимые при контекстном анализе термина свойства: полезность, неосязаемость, вовлеченность в процессы и целостность. Представленная группировка свойств интеллектуального капитала наглядно демонстрирует сложность его научного описания и содержания. Вопросом синонимичности понятий «знания» и «интеллектуальный капитал» занимался Д. Андриессен. Он установил, что около 95 % используемых описаний понятия «знания» имеют метафорический характер, а интеллектуальный капитал, в свою очередь, мета-форизирует знания как капитал. Знание не имеет референта в реальном мире и требует метафоры для определения. Сила метафоры заключается в том, что она позволяет перенести большое количество знакомых смыслов из области источника в конкретное абстрактное понятие. Концепция интеллектуального капитала также метафорична по своей природе. Д. Андриессен утверждает, что она основана на метафорах: «знания как ресурса» и «знания как капитала». По мнению автора, именно благодаря своей метафорической природе термин «интеллектуальный капитал» способствовал распространению и принятию идеи о том, что знания важны и требуют тщательного изучения в бизнесе [17].

На основе результатов исследований П. Ю. Макарова и Д. Андриессена принято решение в данной статье оперировать понятием «управление интеллектуальным капиталом», так как оно содержательнее и включает в себя понятие «управление знанием», несмотря на допустимую синонимичность понятий в литературе. Управление знанием связано с получаемой ценностью, а управление интеллектуальным капиталом имеет большую содержательную направленность. Само понятие «капитал» указывает на создание стоимостной ценности и обеспечивает перспективу ресурсоориен- тированного взгляда на процесс управления. Поэтому в методологическом плане корректнее использовать понятие «управление интеллектуальным капиталом», а управление знанием рассматривать как одну из составляющих управления интеллектуальным капиталом в любой его подсистеме (человеческий, инновационный, организационный или клиентский капитал).

В нормативно-правовой базе понятие «интеллектуальный капитал» не закреплено. В документе Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Научно-технологическое развитие Российской Федерации”» не приводится определение интеллектуального капитала, описаны ответственный исполнитель, участники, подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, сформулированы ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации, объем финансирования. Программа ставит перед собой три стратегические цели до 2030 г.:

-

1. Развитие интеллектуального потенциала нации.

-

2. Научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике.

-

3. Эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности [18].

Выбор подхода к изучению предмета исследования зависит от сущности предмета исследования (понятие, свойства, закономерности), целевой установки (качественные или количественные методы предпочтительнее), наличия ресурсов (доступные ресурсы для исследования, степень развитости науки в конкретной области), личных предпочтений исследователя. Большинство ученых в исследованиях интеллектуального капитала применяют системный подход, который позволяет сформулировать представление о предмете и его составных элементах во взаимосвязи, выявить ключевые закономерности и взаимосвязи с целью увеличения их преимуществ.

Исходя из классификации систем, можно характеризовать следующие признаки интеллектуального капитала:

-

1. Абстрактная система. Элементами интеллектуального капитала являются нематериальные активы, не имеющие аналогов в реальном мире.

-

2. Открытая система. Развитие интеллектуального капитала напрямую связано с оказываемым воздействием внешней среды на социально-экономический объект.

-

3. Динамическая система. Под воздействием времени и факторов внешней и внутренней среды интеллектуальный капитал изменяет свое предыдущее состояние.

-

4. Стохастическая система. Не всегда возможно определить все факторы и степень их влияния на организационную систему интеллектуального капитала, исходя из сущности понятия. Связь между элементами этой системы не поддается однозначному описанию и точному прогнозу.

-

5. Диффузная система. Плохо организованная система, в которой не ставится задача определить все компоненты и их связи с целями системы. Исследования осуществляются на основе выявления общих закономерностей в деятельности объекта исследования. Система интеллектуального капитала обладает признаками диффузной, так как относится к классу открытых систем, которые обмениваются результатами работы или информацией.

Игнорирование системного подхода при изучении предмета исследования не представляется возможным, так как развитие интеллектуального капитала происходит только от эффективной взаимосвязи его составляющих элементов. Необходимо укрупненно рассматривать виды капитала, из которых он состоит, методом дедукции. Главным преимуществом системного подхода является возможность расщепления системы управления на несколько уровней до элемента, что особенно актуально для сложноорганизованных систем. Ввиду выделения таких свойств предмета исследования, как динамичность, открытость, стохастич-ность, отдельного внимания заслуживает системно-динамический подход, предложенный для моделирования деятельности сложных производственных систем, имеющих обратную связь и лаговые отношения между переменными [19]. Исходя из принципов системной динамики применительно к интеллектуальному капиталу можно сформулировать положения:

-

1. Развитие интеллектуального капитала является следствием взаимодействия всех его составляющих. Дефицит или переизбыток составляющих обусловливает снижение эффективности процессов формирования и развития интеллектуального капитала.

-

2. Так как в основе развития интеллектуального капитала стоит человек и его деятельность, особую значимость приобретают обратная связь и система управления знаниями при моделировании процессов управления интеллектуальным капиталом.

-

3. Качественные методы оценки интеллектуального капитала превалируют над количественными, позволяют точнее описать поведение системы. Управленческий аспект имеет приоритетное значение при построении системы управления интеллектуальным капиталом. Эти положения позволяют избежать столь затруднительной в методическом смысле оценки интеллектуального капитала или применять ее ограниченно для оценки отдельно взятых элементов.

-

4. При изучении процессов управления интеллектуальным капиталом ключевое значение приобретает организационная составляющая, которая отвечает за получение результата.

-

5. При переходе к новой формации интеллектуального капитала нужно исходить из имеющегося на текущий момент состояния системы.

-

6. Управление интеллектуальным капиталом невозможно без знаний закономерностей лаговых процессов. За счет влияния факторов среды на элементы инновационного процесса неизбежно возникает временной лаг, характеризуемый разрывом между двумя действиями и связанный с неготовностью системы к новой итерации [20]. Принятие во внимание специфики временного лага способствует выработке правильных управленческих решений, помогает прогнозировать экономические процессы на уровне отдельного предприятия, отрасли, региона, страны. Чем выше уровень управления интеллектуальным капиталом, тем большую значимость приобретает информационная составляющая временного лага.

Согласно системно-динамическому подходу в сложных системах, к коим относится система управления интеллектуальным капиталом, количественный анализ не всегда применим. Количественный анализ не позволяет описать

Подходы к изучению интеллектуального капитала Approaches to the study of intellectual capital

|

Теоретические положения, применимые к исследованию интеллектуального капитала |

||

|

Системный подход |

Ситуационный подход |

Системно-динамический подход |

|

|

|

Источник: составлено автором.

Source: made by the author.

сложноформализуемые отношения и связи между подсистемами и элементами. Применение математического аппарата возможно «с учетом потребностей исследования сложных систем, в том числе за счет использования его новых направлений, таких как имитационное моделирование, теория игр, линейное и динамическое программирование, нечеткая логика» [21, с. 59].

Для визуализации вышеизложенные теоретические положения сведены в таблицу.

Ввиду растущей неопределенности внешней среды невозможно рассматривать интеллектуальный капитал в отрыве от ситуационного подхода. Клиентская составляющая интеллектуального капитала напрямую связана с внешней средой. Также существенное влияние на интеллектуальный капитал экономического субъекта оказывают человеческий капитал и поступающая в систему информация, преобразующаяся в знания. Применение ситуационного подхода при анализе интеллектуального капитала позволяет:

-

1. Учитывать изменения совокупных внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на систему управления интеллектуальным капиталом, а также временной фактор. «Переход на более высокий уровень готовности технологии сопровождается необходимостью не только процессного, но и ситуационного управления инновационной деятельностью согласно влияющим на систему факторам внешней и внутренней среды» [22, с. 95].

-

2. Прогнозировать и моделировать различные варианты развития интеллектуального капитала в условиях неопределенности.

-

3. Оценивать состояние системы интеллектуального капитала, направленность процессов, очерчивать границы ее деятельности.

-

4. Формулировать индикаторы оценки системы интеллектуального капитала исходя из ее целей и задач, т. е. по отдельно взятым социально-экономическим субъектам.

Заключение

Единого подхода в научной среде к определению понятия «интеллектуальный капитал» нет, что подтверждается его отсутствием в нормативно-правовой базе Российской Федерации, но роль как вектора устойчивого развития страны в нормативной базе прописана. Разброс исследуемых свойств интеллектуального капитала в отечественных и зарубежных научных трудах свидетельствует о становлении и развитии научного направления «управление интеллектуальным капиталом» и указывает на междисциплинарность предмета исследования [23], где превалируют разные методы исследования и теории. С учетом этого рекомендуется начать исследование с определения понятия интеллектуального капитала и перечня того, что из его составляющих рассматривается исследователем в работе при постановке гипотез, иначе научный труд приобретет дискуссионный характер. Управление знанием входит с состав управления интеллектуальным капиталом, так как интеллектуальный капитал – не только знания, но и возникающие отношения, результат, выраженный в ценности социально-экономического субъекта.

В исследовании сделан вывод о том, что интеллектуальный капитал представляет собой сложную открытую социально-экономическую систему, не поддающуюся описанию количественными методами оценки. Сложность и многогранность явления обусловлены наличием большого количества характеристик и свойств (см. рисунок). При управлении интеллектуальным капиталом целесообразнее использовать качественные методы оценки, что не исключает использование количественных методов оценки, преимущественно на уровне его отдельного элемента. Применение математического аппарата возможно с учетом имитационного моделирования, линейного и динамического программирования, нечеткой логики и теории игр. Концептуально в большем объеме исследования интеллектуального капитала проводятся с ориентацией на не-оклассиче скую экономическую теорию, где интеллектуальный капитал рассматривается в каче стве фактора производства. Институциональный подход, где изучаются вопросы его воспроизводства и использования во взаимодействии с разными социально-экономическими субъектами, применяется реже. При этом институциональный подход имеет большую стратегическую направленность, так как ориентирован на макроэкономические уровни управления. С учетом дефицита интеллектуального капитала имеется потребность развивать теоретические и методические основы управления интеллектуальным капиталом, используя институциональный подход. В методическом плане для изучения интеллектуального капитала предлагается использовать достижения и положения системного, системно-динамического и ситуационного подходов. В эмпирических исследованиях имеет смысл учитывать влияние факторов внутренней и внешней среды, взаимосвязи элементов социально-экономической системы при управлении интеллектуальным капиталом, использовав теоретические положения описанных подходов. Целесообразно использовать теорию человеческого капитала, теорию инноваций, теорию управления изменениями, отдельные теории и методы социологии для детального изучения человеческого и клиентского капитала. Теория человеческого капитала, по мнению автора, должна быть приоритетной основой при уточнении методов управления интеллектуальным капиталом по причине наибольшего влияния ее на все остальные составляющие интеллектуального капитала (структурный, инновационный, клиентский). Поскольку автор не исследовал определение силы и ведущей значимости человеческого капитала в системе управления интеллектуальным капиталом – это только гипотеза. Однако для развития теории управления интеллектуальным капиталом доказуемость этой гипотезы является актуальной.

В статье сформулированы основные положения применения научных подходов и методов для дальнейшего изучения интеллектуального капитала социально-экономических субъектов.