Подходы в формировании инновационной системы Пермского края

Автор: Малышев Ю.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Управление инновациями

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития Пермского края. В частности уделяется особенное внимание несбалансированности целей социального развития и существующего экономического потенциала края. На сегодня в России уровень финансирования социальных расходов вдвое ниже среднемирового, втрое ниже уровня развитых стран и один из самых низких среди стран с переходной экономикой. Решение данной проблемы автор видит в развитии экономики края, основой которого должна стать инновационная деятельность в крае. Автором предлагается структура инновационной системы региона.

Институциональные отношения, инновационная система, инновационные институты, эшелонированная система двухкоординатных матриц

Короткий адрес: https://sciup.org/147201162

IDR: 147201162 | УДК: 657

Текст научной статьи Подходы в формировании инновационной системы Пермского края

Развитие социальной сферы является важнейшим направлением внутренней политики государства, обеспечения благополучия и всестороннего развития граждан. В ст. 7 Конституции РФ сказано: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Признаками социального государства являются не столько декларируемые права на труд, отдых, социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья, образование и т.д., сколько их реализация, реальная доступность социальных благ абсолютному большинству населения.

Демографическая ситуация в январе-феврале 2008 г. по Пермскому краю характеризовалась повышением рождаемости и небольшим ростом смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при сохранении процесса естественной убыли населения. За это время на территории края зарегистрировано 5742 случая рождения и 7283 случая смерти, что составляет к уровню января– февраля 2007 г. 115,9 % и 100,6 % соответственно. Число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза. Естественная убыль составила 1541 человек (в январе– феврале 2007 года - 2285 человек).

Миграционная убыль вот уже более пяти лет держится на уровне 2500-3000 человек в год.

Функционирование всего государственного механизма экономики служит достижению социальных целей. Государство является главным гарантом предоставления социальных услуг населению — непосредственно или через подведомственные им учреждения либо иные организации, безвозмездно или по регулируемым ценам, в области здравоохранения, образования, культуры, социальной зашиты населения и в других областях [7].

И даже то, что в связи с проведением в последние годы административной, налоговой и бюджетной реформ большинство задач по управлению и содержанию социальной сферы передано на региональный и муниципальный уровни, не отнимает у государства первенства в определении приоритетных направлений развития социальной сферы и в разработке стратегий по повышению уровня жизни населения страны.

Законодательный орган государственной власти - Законодательное Собрание - вырабатывает общую стратегию, в первую очередь в части социальной помощи населению и определения того минимального уровня социальных гарантий, которым оно может быть обеспечено при данной экономической

ситуации. Принимаемые законодателями решения разделяются на две крупные группы: во-первых, действующие относительно продолжительный период времени законы, определяющие общие направления социальной политики, и, во-вторых, социальные стандарты, нормативы, устанавливающие конкретные размеры выплат социального характера, масштабы оказываемых населению бесплатно социальных услуг и т.п. Проблема заключается в том, что в настоящее время минимальные стандарты и нормативы действуют в бюджетном финансировании на фактически сложившемся уровне, который не соответствует даже минимальным потребностям отраслей социальной сферы. И поскольку расходы на социальные нужды находятся в совместном ведение центра и регионов, то для их поддержания существует система специальных трансфертов и компенсаций из федерального бюджета [2].

У законодательного органа власти есть и другие рычаги проведения социальной политики. Это прежде всего утверждаемый им бюджет, а также внебюджетные фонды. Путем корректировки доходных или расходных статей проектов бюджета и внебюджетных фондов законодатели создают основу финансового обеспечения принятых ими документов по социальной политике2. Однако, исходя из мирового опыта, можно оценить параметры финансирования важнейших государственных функций, соответствующие современным требованиям. Так, расходы на здравоохранение должны составлять от 5 % (минимально допустимый уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения) до 10 % (уровень наиболее благополучных стран) от общего объема государственных расходов. На образование — от 5 до 7 %. Расходы на науку по «Закону о науке» должны составлять 4,7 %. В России же расходы на науку составляют – 2,5 % от общего объема государственных расходов, на образование -около 4%, на здравоохранение – 2,8 %, что не соответствует ни требованиям социального государства, ни потребностям развития человеческого потенциала.

Таким образом, на сегодня в России уровень финансирования социальных расходов вдвое ниже среднемирового, втрое ниже уровня развитых стран и один из самых низких среди стран с переходной экономикой. Для выхода на среднемировой уровень финансирования социальной сферы необходим экономический рост, основанный на инновационном развитии, что требует значительных капитальных вложений. В настоящее время как раз не хватает тех самых 3,5 % ВВП, которые правительство намерено замораживать в резервном фонде.

Вместо того чтобы работать на цели социальноэкономического развития России, эти средства изымаются из экономики и вывозятся за рубеж. Они обесцениваются вследствие инфляции, которая превышает доходность активов, в приобретение которых размещаются средства стабфонда. Только прямые потери вследствие инфляционного обесценения денег, замороженных в стабфонде, превысили 300 млрд руб. Это больше объема ассигнований, выделенных в 2007 г. на финансирование национальных проектов (264 млрд руб.). Полные же потери достигли 18 % ВВП, в том числе в 2007 г. они составили около 6 % ВВП (1,8 трлн руб.). Это больше, чем все расходы страны на образование, вдвое больше расходов на здравоохранение, втрое больше всех расходов государства на ЖКХ [1].

Практически все известные ученые мира утверждают, что научно-техническая сфера в условиях равновесной траектории развития экономики определяет темп ее роста, который зависит от продуктивности НИОКР и объемов его финансирования.

Доля затрат на научно-техническую сферу региона в объеме затрат в целом по РФ составляет 1,5 %, по численности занятых – 2,1 % [3].

По прямым связям научно-техническая сфера воздействует на экономическую сферу и определяет основные параметры работы. Она сильно влияет также на социальную сферу, сферу управления. На эффективность ее работы оказывает сильное влияние сфера управления (через финансирование НИОКР и стимулирование конечных результатов работ), социальная сфера (через подготовку научных кадров) и правовая сфера (через законы на интеллектуальную собственность).

Результативность действия в сфере НИОКР измеряется долей инновационной продукции в общем объеме ее выпуска в экономике региона.

Региональная статистика показывает, что ее уровень в настоящее время составляет 2–3 %, в то время как в среднеразвитых и развитых странах мира эта цифра равна 15–25 %3. Это означает, что основная доля продукции Пермского края не конкурентоспособна и не соответствует современным требованиям по качественным параметрам.

Эффективность научно-технической сферы области низкая и по другому важному оценочному параметру: финансированию работ в научно-технической сфере. Их объем за анализируемой период в объеме ВРП области составлял 0,9–1,3 %,в то время как в развитых сообществах мира он равен: в США – 3–4 %, Японии – 5 %, в странах ЕС – не менее 3 % [5]. Имея в виду, что объём производства ВВП на душу населения в этих странах значительно выше аналогичного пермского показателя, сумма финансирования научно-технической сферы в разы превосходит наши объемы на аналогичные работы.

Основные проблемы научно технической сферы, на наш взгляд, состоят в следующем:

во-первых, очень низкой результативности НИОКР (малый объем внедрения результатов НИОКР в экономике региона);

во-вторых, в низких объемах финансирования инновационных работ в экономике;

в-третьих - отсутствие институтов, интегрирующих научно-технический потенциал края при инновационном развитии, учитывающих его особенности.

Общую схему инновационной системы можно представить по следующим составляющим.

Производственно-технологическая составляющая: инновационно-технологические центры и технопарки; инновационнопромышленные комплексы; технологические кластеры; технико-внедренческие зоны, центры коллективного пользования высокотехнологичным о борудованием.

Консалтинговая составляющая: центры трансфера технологий; консалтинг в сфере экономики и финансов; технологический консалтинг; маркетинговый консалтинг;

консалтинг в области внешнеэкономической деятельности.

Институциональная составляющая: закон об инновационной деятельности; соглашения между субъектами инновационной деятельности; общественный институт, объединяющий субъектов инновационной деятельности.

Финансовая составляющая: бюджетные средства; бюджетные и внебюджетные фонды технологического развития; венчурные фонды; паевые и стартовые фонды; гарантийные структуры и фонды.

Кадровая составляющая: повышение квалификации персонала в области инноваций; подготовка специалистов в области технологического и научного менеджмента.

Информационная составляющая:

государственная система научно-технической информации; ресурсы структур поддержки малого бизнеса; региональные информационные сети, Интернет.

Сбытовая составляющая: внешнеторговые объединения; специализированные посреднические фирмы; интернет-выставки.

22 мая 2008 г. был принят Законодательным собранием Пермского края Закон Пермского края от 11 июня 2008 г. №238-

ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае». Настоящий Закон должен регулировать инновационную деятельность в Пермском крае с целью обеспечения устойчивого развития социальноэкономического потенциала края.

Следует отметить некоторые недостатки данного закона.

-

1. Ст. 2 п. в). Инновационная политика - это не только комплекс мер для органов государственной власти, но и для научных кругов, бизнеса.

-

3. Ст. 2, п. д). Инновационные программные документы должны включать не только комплекс программ, но и разработку концепции инновационного развития, стратегию инновационного развития, программы по главным для области научнотехническим направлениям (к примеру нанотехнологиям, работотехнике, информационно -коммуникационным техно -логиям и т. д., которые, как правило, должны быть согласованы с направлениями России).

-

4. Ст. 5, п. 1. Инновационная деятельность должна быть согласована с программой социально-экономического развития области.

-

5. В Законе ничего не сказано о создании в Прикамье инновационной инфраструктуры по главным научно-техническим направлениям. В развитых странах это главные институциональные

-

6. Гл. 3, ст. 7. Говорится, что главная задача инвестиционной деятельности направлена на развитие высокотехнологического сектора в промышленности. Но инновации необходимы и в строительстве, в сельском хозяйстве, в здравоохранении и т. д. Доля промышленности в ВВП Пермского край занимает не более 24 %. Закон должен быть направлен на все сферы экономики края и особенно на приоритетные. Иначе надо менять его название.

органы в сфере инновационной деятельности.

Следует также отметить, что авторами при составлении Закона выбран принципиально неправильный подход, основанный на копировании (трансплантации) уже имеющихся институтов в других регионах России (г. Мурманск). Считаем, что при формировании закона необходим институциональный подход, отражающий специфику Пермского края, включающий в себя анализ институциональных отношений в его инновационной сфере, выявление противоречий и поиск компромиссных решений между ее участниками.

Данный подход основан на следующих положениях.

Для теоретического обоснования повышения действенности институтов следует обратиться к составляющим данного механизма, и в частности к институциональным отношениям.

Значение институциональных отношений для всех агентов в экономике состоит в том, что они являются главным основанием удовлетворения и согласования многообразных интересов на основе господствующих в обществе норм. Договоренность партнеров в отношениях достигается с использованием согласительных процедур, консенсуса, соглашений о сотрудничестве и формирования сбалансированных приоритетов развития как экономики государства, субъекта Федерации, так и агентов экономики.

Территориальное сообщество

Институциональная среда

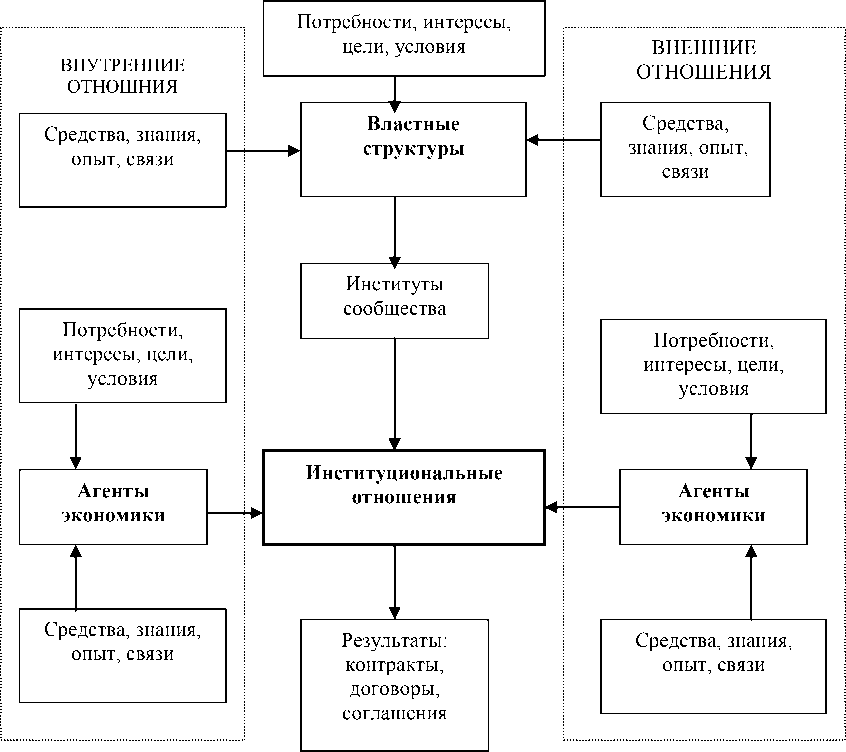

Рис. 1. Концептуальная схема функционирования институциональных отношений

Принципиальная схема действия институциональных отношений в обществе представлена на рис. 1. Из этой схемы видно, что институциональные отношения для всех агентов экономики служат механизмом удовлетворения их многообразных потребностей и интересов на правовой основе.

Этот процесс происходит:

-

- во-первых, на основе согласования интересов всех участников отношений с интересами властных структур, которые выражаются через институты;

-

- во-вторых, каждый участник институциональных отношений при согласовании интересов с другими участниками отношений опирается на свои ресурсы, знания и опыт;

-

- в-третьих, результатом отношений являются контракты, договоры, соглашения, которые являются результатом компромисса.

Степень воздействия агентов экономики на результаты отношений зависит от средств, знаний, опыта работы и связей в обществе, которыми они располагают. Особенно влияют на результаты переговоров их связи с чиновниками властных структур, которые являются основной причиной коррупции в обществе.

Как видно из рис. 1, большое значение имеет соотношение сил между агентами экономики, участвующими в соглашении: уровня знаний, опыта, различного вида ресурсов, объема информации и т.д.

Ключевой проблемой, связанной с получением рациональных практических результатов при формировании институциональных отношений, является знание предпочтений партнеров и вероятности их поведения при различных альтернативах решений.

В процессе развития общества отдельные производства с учетом разнообразных факторов идентифицируются в различные организованные сообщества людей (агенты экономики), связанные с реализацией совместных интересов, целей, задач: домашние хозяйства, индивидуальные предприниматели, фирмы, муниципалитеты, регионы, государства, транснациональные компании и т.д., между которыми формируются многообразные связи, отношения. Налаживание сложной и гибкой системы связей, отношений между различными агентами экономики под воздействием институтов является важнейшим фактором развития экономики. В каждом сообществе людей государство устанавливает свой порядок, свои институты в регулировании этих общественных отношений, различные по форме и содержанию. Именно различия в результативности институциональных отношений между агентами экономики определяют отличия в уровне развития разных стран. Соблюдение этих правил возлагается на аппарат принуждения, который формируется властными структурами общества. По мнению Д. Норта, «отношения агентов экономики, формирующиеся под влиянием действующих в обществе институтов (правил и норм), можно назвать институциональными отношениями» [6]. Такое определение основывается на признании того факта, что институты – это «правила игры» в обществе или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки поведения агентов экономики в обществе, которые организуют взаимоотношения между людьми и организациями.

Так, условием построения гражданского общества является формирование цивилизованных институциональных отношений между бизнесом и некоммерческим сектором.

Поскольку институциональные отношения складываются под действием институтов и/или между институтами, то основа их теоретического анализа должна базироваться на институциональной теории. В то же время термин «отношения» означает:

-

1) связь между кем-нибудь, возникающая при общении, контактах;

-

2) взаимная связь разных величин, предметов, действий.

Т.е. имеет место социальный подтекст. Кроме того, сами институты формируются группами людей в процессе общения, контактов (которые облегчают их реализацию), а следовательно, имеют социальное происхождение. Поэтому основа теоретического исследования институциональных отношений должна базироваться на применении комплексного подхода. В последнее десятилетие, несмотря на огромную историческую ретроспективу и богатый набор методологических возможностей, ортодоксальные экономические теории стали предметом критики. Синергетический подход в экономических исследованиях обусловливает особую ценность экономико-социологического подхода в институциональных исследованиях, объединяющего идеи новой институциональной экономики и традиционной социологии. Такой подход наиболее достоверен для описания закономерностей формирования и развития институциональных отношений, а также обоснования надежных практических рекомендаций по формированию институциональной политики.

Для анализа институциональных отношений в качестве методологической основы предлагается использовать эшелонированную систему двухкоординатных матриц с учетом классификации институциональных отношений. Вверху по горизонтали фиксируются институциональные отношения (или их элементы), которые предполагается исследовать, слева по вертикали отображаются институциональные отношения (или их элементы), взаимосвязь с которыми нам необходимо определить и провести анализ. Состав институциональных отношений в подлежащем и сказуемом зависит от цели анализа.

Для оценки силы влияния институциональных отношений применяются следующие методы: анализ силы влияния институциональных отношений по отклонениям; анализ силы влияния институциональных отношений по результатам дохода; анализ силы влияния институциональных отношений по результатам изменения главных параметров, характеризующих уровень институциональных отношений; анализ силы влияния институциональных отношений по уровню эффективного возраста институциональных отношений агентов экономики; экспертная оценка силы влияния институциональных отношений с использованием инструментов диагностики [4].

Выявленные противоречия при взаимодействии экономических агентов в инновационной сфере устраняются соглашениями, которые в дальнейшем могут трансформироваться в институты.

-

1 Работа выполнена по гранту РГНФ № 080282202 а/у

-

2 Постановление от 22 ноября 2001 г. N 1898 «О Концепции социальной политики в Пермской области» // http://karta.irex-dialog.ru

-

3 Пермская область: Статистический ежегодник / Пермский областной комитет государственной статистики. Пермь. 2006. С. 319.

-

4. Малышев Ю.А. Теория, методология и практика исследования институциональных отношений в территориальных сообществах/ Ю.А. Малышев. Екатеринбург: Ин-т экономики УрОРАН, 2005.

-

5. Новицкий Н . Выбор инновационной стратегий на новом этапе реформ/ Н. Новицкий // Вестн. Рос. академии наук. 2002. № 11.

-

6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. (Современная институционально-эволюционная теория). 180 с.

-

7. Экономика муниципального сектора: учеб. пособие /под ред. А.В. Пикулькина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 92.

Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 6.

Список литературы Подходы в формировании инновационной системы Пермского края

- Глазьев С., Аналитическая записка для фракции «Родина»/С. Глазьев//Московские новости. 2007. 15 июня.

- Государственное регулирование рыночной экономики: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп./общ. ред. В.И. Кушлин. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 577.

- Дагаев А. Новая модель экономического роста с эндогенным технологическим прогрессом/А. Дагаев//Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 6.

- Малышев Ю.А. Теория, методология и практика исследования институциональных отношений в территориальных сообществах/Ю.А. Малышев. Екатеринбург: Ин-т экономики УрОРАН, 2005.

- Новицкий Н. Выбор инновационной стратегий на новом этапе реформ/Н. Новицкий//Вестн. Рос. академии наук. 2002. № 11.

- Норт Д. Институты, институ-циональные изменения и функционирование экономики/Д. Норт; пер с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. (Современная институ-ционально-эволюционная теория). 180 с.

- Экономика муниципального сектора: учеб. пособие/под ред. А.В. Пикулькина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 92.